城市小型公园绿地使用的影响因素

——成都实例研究

郭庭鸿 舒波 董靓* 陈阳

向公众开放使用的城市公园绿地已经成为市民亲近和感受自然的重要场所之一[1]。大量研究表明,生活环境中公园绿地的使用机会越多,相应人群的健康状况越良好[2]。由此,WHO建议通过增加数量、提高可达性等方式促进城市公园绿地的利用并由此改善公众健康[3]。多个欧美城市已相继将其纳入城市规划和医疗卫生政策[4]。然而,对多数高密度城市来说,“增量减距”的难度异常之大,尤其是针对城市中心区大型综合公园的相应行动。城市中心区人口和灰色用地密度的持续增大,不仅使此类公园绿地现存部分的人均面积逐渐减少,更使拟增部分的建设实施变得相当困难和昂贵[5-6]。面对这一矛盾,“小型公园绿地”(以下简称小游园)作为公园绿地的重要组成部分,常被“见缝插针”地布置于城市零散空地,具有数量大、分布广、可达性强等特点,可在一定程度上弥补大型综合公园数量少、距离远的问题[7]。但是,这并不意味着小游园的广泛存在与高水平的使用有着必然联系。现实世界中的使用行为不仅受绿地的数量、可达性等影响,还与个人的性别、年龄、经济状况等有关[8]。也就是说,尽管理论上小游园可能成为高密度城市中促进公众健康的潜力资源,但其使用情况及影响因素等仍需科学检验。基于此,本文作者尝试以典型高密度城市区域的小游园为对象,通过描述使用情景并重点分析社会人口因素与使用行为和使用动机的定量关系,提出若干旨在提升小游园使用的规划设计建议。

1 理论依据

研究认为,以自然要素为主体的景观环境可通过促进体力活动、社会交往、心理恢复和对环境的物理改善4个主要的“中介机制”产生健康效益[9-10]。问题在于,现实世界中这些机制大部分并不是自动发生的,它需要真实接触自然来改变行为或认知,进而驱动自然与健康的联系[11]。由此,人们从公园绿地的实际健康获益与其使用行为密切相关[2]。公园绿地的使用,根据行为科学领域的“社会生态理论”(socio-ecological theory),其既受物质环境因素(如使用距离、面积大小、组成要素、设计布局)的影响,也受社会人口因素(如性别、年龄、收入)的影响[2]。这些第三方因素通过影响使用行为,进一步调节公园绿地与公众健康之间联系的强度或方向[8]。此“调节机制”是研究中不可忽略的中间环节(图1),尤其应在自然资源紧缺的高密度城市中加以重视,因为其涉及公园绿地健康效益转化效率的提升[12]。过去规划设计领域关于如何提升公园绿地使用率的研究,主要集中在临近性、可达性等问题及相关指标上[13]。然而,对此单方面的重视可能由于忽视使用者的需求和偏好而收效甚微。不同社会人口因素塑造下的使用者需求和偏好往往具有较大差异,并且这种差异往往具有地域性[2]。基于此,有必要在特定地域背景下就公园绿地的使用行为及其影响因素进行研究,以梳理出规划设计干预的重点。

2 研究方法

2.1 对象界定

1)研究范围。 成都是中国人口较为稠密的城市之一。截至2017年,其“中心城区”人口约657万人、建成面积约371km²,人口密度约17 700人/km2,已超过高密度城市的门槛标准(15 000人/km2)[14-15]。作为中心城区的内核和腹心地带,“成都市中心区”(面积约60km²,范围为旧城内二环路以内的城市建成区[16])的人口密度已远超该标准。此外,受发展过程中形成的圈层式城市空间结构的影响,该区域的公园绿地以点状和带状绿地为主[16]。基于此,选取“成都市中心区”研究高密度城市小游园的使用情况具有典型意义。

2)小游园。笔者探讨的小游园是对用地独立、规模较小、分布广泛、数量较大的一类城市小型公园绿地的统称,对应2017版《城市绿地分类标准》(简称标准)公园绿地中的“游园”。为了确保后续选样过程中标准统一,根据相关文献[5]和地方规定[17],进一步在空间形态上对小游园作出明确界定:面积介于1 000~5 000m2之间(在此界定下研究范围内大部分归属于原2002版标准中社区公园的居住区公园也被包括在内)、宽度≥12m、绿化占地比例≥65%、具有一定游憩设施、且与周边环境有明显边界的公园绿地。

3)小游园的使用。据多项相关研究[2,4-5],笔者将其界定为使用者进入小游园并在其中停留的行为,任何使用频率、使用方式及停留时间都被计算在内。在此界定下,“使用频率”成为重要的考察指标。

2.2 选样流程

鉴于研究范围较大,其间小游园数量众多、风格不一且分布零散,有必要从中选择若干代表性样本进行深入分析。参考相关研究的选样方法[5],我们制定了如下选样流程。

1 自然与健康的关联路径模型Conceptual model of the pathway from nature to health

第1步,利用高精度卫星影像和城市规划文本全面查看可能入选的对象。卫星影像是通过BIGEMAP软件获取的像素分辨率为0.26m的栅格图像;城市规划文本包括城市总体规划、控制性详细规划和绿地系统规划等。在具体操作中,首先查看各技术资料中点状绿地分布情况;然后将一般不被优先使用或不方便数据收集的对象排除在外[5],包括综合公园、高校校园等大型公园和开放附属绿地各入口500m范围内的小游园;最后叠加分析上述对象,以避免遗漏重要信息并将结果作为“可能入选对象”纳入下一步分析。

第2步,实地调查,分类筛选。通过实地走访核实所有可能入选对象的真实状态,进一步排除因技术资料更新速度慢或没有落实而与现状不符者。此过程中把真实存在的小游园细分为5类,其中排除空地或施工区、通道、交通岛、体育场及不在1 000~5 000m2范围等不符合研究意图的类别,所余部分即为符合“标准”的对象。接下来,人工估测其面积、形状、植被及游憩设施等数据,并将这些数据输入ArcGIS 10.0软件建立数据库。

第3步,确定研究样本。首先根据地理位置和周边环境,将“标准”对象再次划分为生活型小游园(居住区周边)、中途型小游园(临近城市道路)和工作型小游园(临近商务办公区);然后基于类型数量和在五城区的分布情况,按比例抽取部分作为最终确定的研究样本。抽样过程中参考面积、形状、植被和设施等信息,进一步提升了样本的代表性。

通过以上3个步骤,我们发现85个小游园符合“标准”并从中选择11个作为研究样本,编号为S1~S11(图2,表1)。

2.3 数据收集与处理

2016年和2017年的3、4月(排除法定节假日),课题组进行了2轮共4个月的现场数据收集。期间,每2名研究人员跟踪调查同一个样本游园4次(任意工作日的早、中或晚,每次调查约2小时;任意周末的一整天)。调查期间,详细记录了所有在场使用者的实时状态,包括“独自、成对、3~10人小群体和10人以上大群体”等陪伴状态以及“静坐休息、锻炼身体、陪孩子玩耍”等活动类型,为之后判断抽样提供依据。由于笔者研究重点关注因健康内需(即使不自觉)发生的小游园使用行为,为了能更好地捕捉这种关系而将问卷对象限定于18周岁及以上的成年人。这部分人面临的生活压力可能在不同年龄段间具有明显的梯度变化,从而表现出不同的行为状态。

调查问卷编制受多项相关研究的启发[2,4-5]并经专家会议研讨,编制完成后进行了随机样本测试和修正,最终形成了由两部分组成的正式问卷。其中,第1部分是关于小游园使用及其发生背景的调查。被调查者需要回答使用距离(到目的地的距离,不特指从家中出发)、使用背景(从哪里来,然后去哪里)、交通方式、使用频率、使用时段、停留时间、使用动机、大型综合公园的使用频率、使用距离、使用时段、是否拥有私人游园11个问题。第2部分涉及被调查者的社会人口特征,包括性别、年龄、婚恋状况、教育水平和收入水平(个人月收入,单位为元)等。此外,研究显示,“家中是否有学龄前儿童”(简称是否有孩)也被认为是影响使用的重要因素[2]。问卷发放根据调查记录表情况采用判断抽样方式,发放之前询问被调查者是否本地居民(在本地居住1年及以上),若非本地居民,则在说明情况后终止问卷发放。

数据统计分析方法主要为描述性分析和多因素logistic回归分析。其中,前者用于描述数据的分布或关联状况,后者用于构建拟研究自变量和因变量之间的定量关系。多因素logistic回归分析之前进行了自变量多重共线性测试,结果显示变量之间的相关性不显著(所有容差>0.9)。Hosmere-Lemeshow拟合度测试显示多因素logistic回归模型拟合度良好。数据处理采用SPSS 19.0。

3 研究结果

3.1 被调查者特征及总体使用情况

调查期间,共记录了3 782个在场使用者,其中从场地中穿过的行人不被统计在内;共发放问卷819份,回收问卷528份,问卷回收率为64.5%,有效问卷406份,问卷有效率为76.9%(表2)。

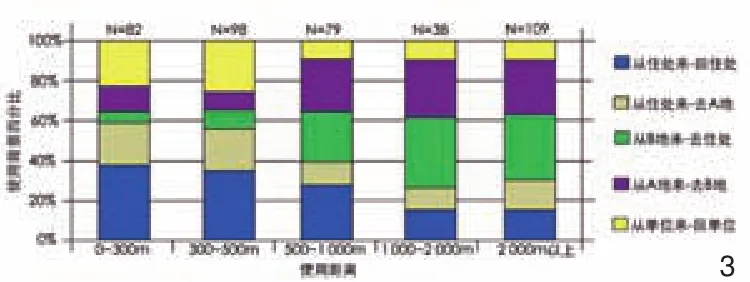

总体使用情况的频率分析(数据略),反映了小游园的基本使用情景。重点来说,人们来小游园的主要动机依次是放松减压、享受好天气、社会交往、运动健身等。从使用距离来看,0~300m、300~500m、500~1 000m 这 3个通常可接受的中短距离[18]的占比较大,分别是20.2%、24.1%、19.5%,合计63.8%;但是不可忽略的是2 000m以上的长距离也占有一定比重,为26.8%。进一步,使用距离与使用背景的交叉分析(图3)显示,中短距离使用与固定场所的关系更为密切,人们常从家或单位到小游园短暂逗留然后返回;而长距离使用者更多是从某地去往另一地途中或下班回家经过小游园。从总体使用情况中的“至少每周使用一次”和“喜欢什么时候来这里”来看,小游园相对于大型综合公园的使用频率明显更高且在工作日和周末分布较为均衡。此外,人们主要通过步行到达小游园,更喜欢在下午或晚上来这里活动,每次停留时间以15~60min为主。

表1 选样流程与结果Tab. 1 Sampling process and result

2 样本分布及现状Distribution and present situation of samples

3.2 使用频率预测

“使用频率”是本文作者指示小游园使用的重要指标,为了考察可能的影响因素,我们以社会人口因素、使用距离(物质环境因素)为自变量,以“至少每周使用一次”(重新编码所得)为因变量,在控制性别、婚恋状况等已知对使用频率无显著影响的变量的条件下[5],进行了多因素logistic回归分析(剩余变量均进入回归模型,以矫正混杂因素)。

结果如表3所示,年龄、教育水平、收入水平、是否有孩、使用距离与使用频率之间具有显著联系。年龄方面,随着年龄的增加至少每周使用一次的概率也会相应变大,见相应OR值,其中尤为显著的是60岁以上老龄组的相应概率约7倍于18~25岁低龄组(OR=7.193)。教育水平方面,高中和职业教育学历人群的相应概率分别约是本科以上人群的2.5倍(OR=2.536)和2.7倍(OR=2.738)。收入水平方面,月收入为3 000元以下和3 000~5 000元的中低收入组,相对7 000元以上高收入组的频率明显更高(OR值分别为9.188、4.640)。是否有孩方面,有孩组的相应概率是无孩组的1.6倍左右(OR=1.613)。此外,使用距离对使用频率的影响较为显著,总体呈现距离越远频率越低的距离衰退趋势,其中300m以内的小游园被至少每周使用一次的概率约是2 000m以外的7倍(OR=6.862)。

3.3 使用动机预测

“动机”(motivation)是指因内在需求如某种特定的心理状态或效益而产生的个体内部的不平衡状态,它是人类行为发生的基本力量之一[19]。公园绿地的不同使用动机映射了人们对公园绿地的不同需求和期望,也因此会对最终使用产生重要影响,而了解使用动机在不同人群中的分布状况,将有助于理解不同人群在公园绿地使用上的差异[20]。因此,为进一步了解社会人口因素对小游园使用的影响机制,以社会人口因素为自变量,分别以4个主要动机为因变量,进行了多因素logistic回归分析。

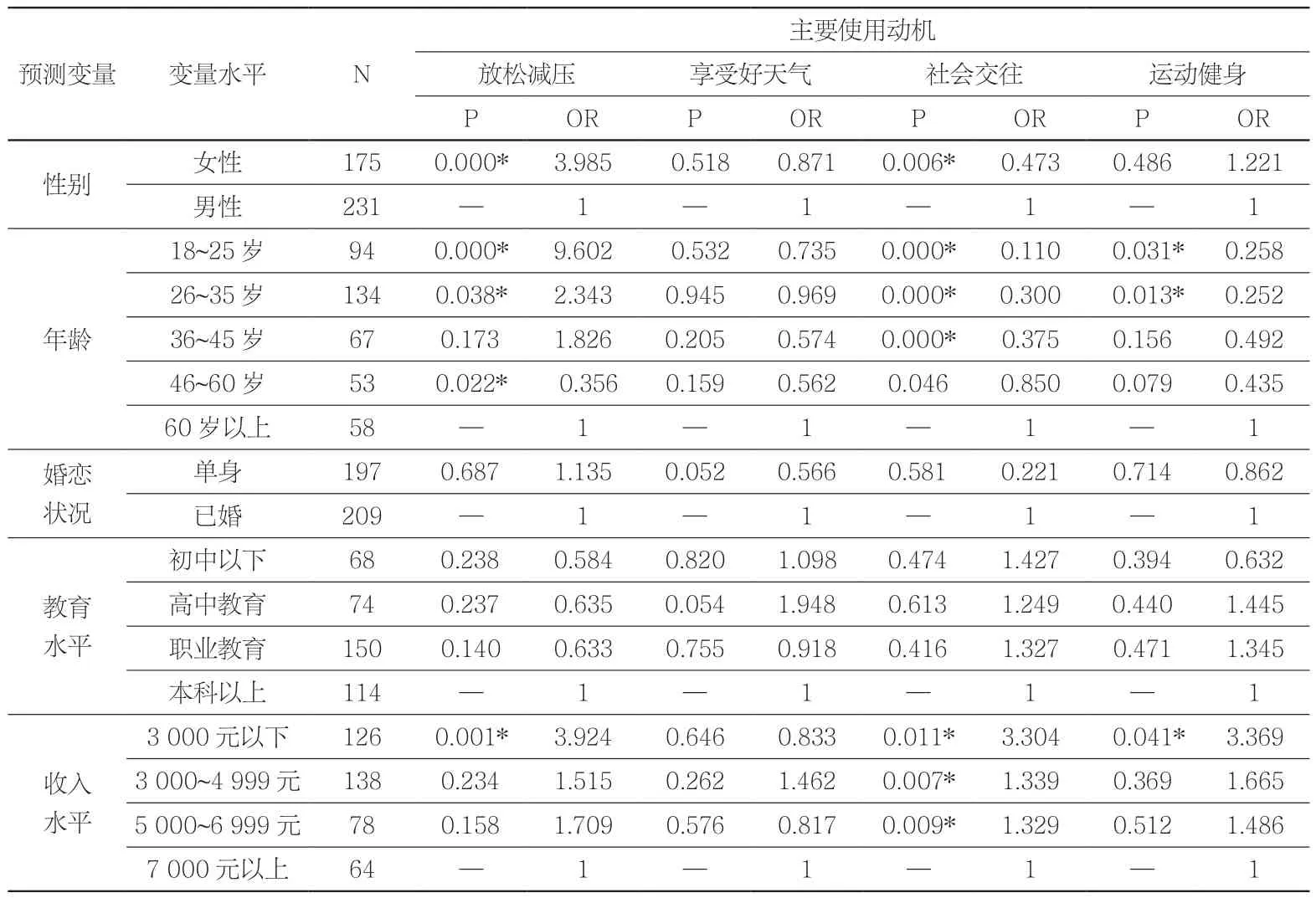

从表4来看,性别、年龄或收入水平可对使用动机产生显著影响(P<0.05)。性别方面,女性相对于男性更倾向于来小游园“放松减压”(OR=3.985),但是以“社会交往”为动机的概率仅是男性的一半左右(OR=0.473)。年龄方面(60岁以上为参照),低龄组更倾向于来小游园“放松减压”(18~25岁OR=9.602,26~35岁OR=2.343),但是以“社会交往”为动机的概率普遍相对更低(18~25岁 OR=0.11,26~35 岁 OR=0.3,36~45 岁OR=0.375),以“运动健身”为动机的概率也相对更低(18~25岁 OR=0.258,26~35岁OR=0.252)。收入方面,中低收入组相对于高收入组来小游园进行“放松减压”“社会交往”和“运动健身”的可能性均更高。此外,所有社会人口变量对“享受好天气”的预测不具有显著性。

表2 被调查者社会人口特征Tab. 2 Socio-demographic characteristics of respondents

3 使用距离与使用背景的交叉分析Crosstab analysis of distance travelled and context of use

表3 社会人口变量、距离变量与使用频率的多因素logistic回归分析Tab. 3 Multivariate logistic regression analysis of socio-demographic factors and distance travelled as predictors for use frequency

4 讨论分析

1)从总体使用情况来看:相对于大型综合公园,人们更倾向于在日常生活中就近使用小游园。该结果与理论预期基本一致,其原因除了前文提到的大型综合公园数量少、可达性差等结构性约束外,小游园提供的接触草地、树木、水体和阳光的机会也能在一定程度上满足人们亲近自然的需求[5]。进一步来说,虽然小游园可能受规模的限制而无法提供更多的游憩机会,但人们对它的主要需求与其他公园绿地是一致的,如放松减压等[5,21]。再从仅有37.5%的被调查者拥有私人游园以及84.4%选择在周末访问大型综合公园的情况来看,人们可能不是因为更加偏好而优先使用小游园,而是现实约束下对亲近自然需求的一种“补偿行为”(compensation behaviour)[5]。

2)从使用频率的预测来看:社会人口因素中的年龄、教育水平、收入水平和是否有孩以及物质环境因素的重要指标——使用距离对使用频率具有显著影响。就使用距离来说,虽然其效应是显著的,但是所有被调查者中63.8%的使用距离在0~1 000m之间,并且在上述使用距离上的人群类型基本相当或呈现与使用频率预测相反的情况(如无孩组在3个使用距离上的占比均略高于有孩组,但实际上有孩组的使用频率相对更高)。也就是说,有超过六成的被调查者在1 000m以内通常可接受的使用距离[18]获取小游园的机会基本均等。以上分析意味着,削弱距离的不利影响可能不会明显提升大部分人群的使用频率。尽管该结论值得商榷,但也不乏合理性。近年来,为加快建成“碧水蓝天、森林环绕、绿树成荫”的美丽中国典范城市,成都市在“成都增绿十条”等一系列旨在“全域增绿”的行动中,对中心城区的小游园、微绿地等进行了重点打造,正在逐步实现“300米见绿、500米见园”的目标[22]。由此,可以说笔者研究中影响小游园使用的主要因素可能不是使用距离而是社会人口因素。

表4 社会人口变量与主要使用动机的多因素logistic回归分析Tab. 4 Multivariate logistic regression analysis of socio-demographic factors as predictors for the main motivations

3)从使用动机的预测来看:使用动机在不同收入、年龄或性别人群中的分布具有显著差异。这种差异与使用频率预测中的“中低收入、中低教育、老龄以及有孩人群具有相对更高的使用频率”几乎呈对应关系。对此可能的解释是,与社会人口因素息息相关的社会经济状况、生活方式或个人原因等对使用动机具有强烈的塑造作用并会进一步影响使用频率[8]。具体来说,中低收入人群可能因经济条件限制而相对高收入人群在能满足放松减压、社会交往和运动健身需求的其他可替代方式的选择上能力较弱,进而一定程度上造成其对方便易得的小游园的使用频率较高。老龄人群可能因缺少陪伴、生活方式单一和更为关注健康等而选择社会交往和运动健身,进而亦表现出相对更高的小游园使用频率;低龄人群可能出于放松减压的原因来使用小游园,但因其生活方式的多元化而在放松减压的可代替方式上的选择较多,由此不会经常光顾小游园。有孩人群则出于陪伴孩子的需要,而表现出比无孩人群更高的使用频率。性别差异方面目前仍缺乏合理的解释,可能的原因是女性相对于男性更易感压力,但对社会交往的需求相对更低。此外,尽管教育程度对使用动机的预测不显著,但是中低教育程度人群相对更高的使用频率可能也与使用动机有关,因为教育水平与收入水平间存在一定联系。以上分析不仅进一步说明笔者研究中影响小游园使用的主要因素是社会人口因素,还说明影响机制在于其对使用动机的塑造。

5 启示

众所周知,个体的健康状况与收入水平、教育程度、年龄等因素紧密相关。由以上因素的不同导致的社会资源获取能力上的差异,可进一步加剧不同社会阶层的健康不公平[23]。小游园作为一种重要的公共资源,中低收入、中低教育、老龄人群相对更高的使用频率意味着在高密度城市中小游园对于改善健康不公平具有重要意义。因此,为了充分发挥该作用,从笔者研究中使用频率和使用动机的预测结果和讨论分析来看,旨在提高小游园使用的相关措施不应仅限于规定“最短距离、最小面积、最少设施”等传统粗放指标,还应着重考虑使用者自身因素,积极响应使用动机。诚然,规划设计师对于使用动机的干预能力有限[2],但仍可以从以下几方面进行:人口水平上动机的多样性,需要在规划层面上为一定城市区域配置不同类型的小游园(原因是单个小游园的规模有限),此过程应重点回应主要动机以满足多数人的需求;人群水平上动机的差异,需要在设计层面上合理组织特定小游园的功能以匹配不同人的需求,如创造安静休息空间、营造群体活动空间等;上述两方面都需要以个体水平的动机研究为基础,意味着规划设计决策过程中需要充分纳入居民意见。此外,值得关注的是使用背景分析中发现的低频率远距离模式。对此,增加游园数量、缩短使用距离可能显著地提升使用机会进而增加使用频率。但是,由于这部分人的行为轨迹带有很大不确定性,具体在哪些空间节点进行游园选址将是规划设计的难点。

研究的不足主要有:1)仅选择了11/85个小游园样本,对整体的代表性较弱;2)将被调查者限定于18周岁及以上的成年人,忽略了青少年使用人群;3)对于没有观察到或完全不使用人群的行为模式或原因未做分析,可能造成研究结果具有一定的局限性;4)未细化分析小游园自身的构成要素、管理维护等与使用行为的关系。

致谢:

感谢西南交通大学建筑与设计学院2015级本科景观班学生参与问卷调查;感谢南丹麦大学Jasper Schipperijn博士对本文数据分析提供的宝贵建议。

注释:

文中所有图片及表格均由作者绘制。