印度灵鹫峰文化景观的历史沿革与影响研究

鲍沁星 沈瑶

近些年来中国城市周边山林的佛教复兴,与山地保护相互协调的过程中存在诸多问题,关于山林佛寺这一文化景观类型的历史研究相对不足。笔者研究的印度灵鹫峰是山林佛寺的重要原型,其在佛教历史上有重要意义,是佛教净土的象征。灵鹫峰在古印度语中又称“耆阇崛山”或“姞栗陀罗矩吒山”,是古印度十六大国之一的摩揭陀国的都城王舍城所在地,也是释迦牟尼说法5年的地方,现位于印度北部的比哈尔邦。印度灵鹫峰的“飞来”之说,深刻影响了杭州灵隐飞来峰的开发与保护,形成了两者互相联系和影响的历史纽带。虽然杭州灵隐飞来峰因其印度“飞来”的传说闻名于世,但中国学术界对其印度原型灵鹫峰的情况知之甚少,对其在文化景观领域的重要价值关注亦不足。现今国外学者关于王舍城的研究多集中在考古学和佛教历史领域,简述如下。

考古学研究最先出现在王舍城,A.Cunningham是王舍城地区遗迹考古研究的奠基人,他结合中国佛教典籍记载和实地考古研究识别古代王舍城地区的遗迹,并在1873年绘制了王舍城及其周边环境的地图,他的研究使佛教文化在王舍城地区重现①;J. Marshall对王舍城地区的遗迹进行了系统研究,整理了遗迹的位置和布局,论述了A. Cunningham研究的局限性和不足②;V. H. Jackson对J. Marshall的研究进行了补充,质疑了A. Cunningham对王舍城地区遗迹年代的判断③;A. Ghosh绘制了相较A. Cunningham范围更大、内容更完整的王舍城及其周边环境的地图④。L. B. Churn将关于王舍城地区的中印文学典籍进行了系统整理,从文学典籍中理解王舍城的历史遗迹[1];D. K. Chakrabarti结合已有考古研究,对释迦牟尼时期王舍城周边山体上的遗迹进行研究,并推测山上城垣的建造年代[2];S.Dasgupta通过实地调研,研究了王舍城周围山上的岩石种类及其地质形成过程,并实地考察了山上的城垣遗迹[3]。

历史学研究领域集中于对王舍城佛教历史的研究。J. C. Darian从王舍城社会发展和经济发展的角度探讨佛教在印度兴起的原因[4];G. Bailey、I. Mabbett结合佛教典籍对佛教在王舍城地区的发展过程进行了研究⑤;R. Harding分析了王舍城地区的考古研究对佛教在王舍城地区重现的影响[5];S. L. Turriff以王舍城为研究对象之一,研究了印度佛教与城市发展的关系[6]。

此外,也有国外学者对耆那教在王舍城的遗迹及发展历史展开研究。R. P. Chanda研究了耆那教在王舍城地区的考古遗迹,包括耆那教留存的岩石刻像和构筑物⑥;K. Ray指出王舍城考古研究集中于释迦牟尼时期,他结合文字记录和实地考古研究了释迦牟尼之后的王舍城历史:建造活动减少,佛教痕迹削弱,存在耆那教的活动痕迹[7];S. Majumder和P.Biswas研究了王舍城地区耆那教的雕刻艺术及其对印度东部耆那教艺术的影响[8]。

综上所述,现今西方学者的研究重点聚焦于遗迹的考古和年代推测,在文化景观方面关注较少,缺乏对灵鹫峰早期山地景观开发过程与人文因素的分析,对灵鹫峰佛教景观象征意义与其深刻影响认识不足。在笔者对飞来峰前期研究的基础上[9-13],通过查阅印度王舍城地区考古文献、佛教典籍及佛教发展历史研究文献,梳理了灵鹫峰文化景观的历史沿革与重要影响。历史沿革包括佛教文化在王舍城地区的形成过程和灵鹫峰景观建置两方面。重要影响则包括灵鹫峰图像史料遗存以及文化景观用典,并阐释了其对杭州飞来峰文化景观的深刻影响。最后分析了近现代考古研究对印度灵鹫峰再开发与旅游的影响,探讨了灵鹫峰对研究当代山地开发保护与可持续发展的意义。

1 灵鹫峰历史沿革

1.1 城邦文明定都

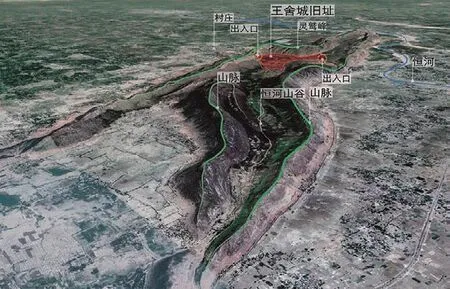

灵鹫峰所在的群山耸立于一马平川的恒河平原上。群山由延绵的山体组成,山高200多m[3],平行排布成两条山脉,之间形成了恒河山谷(图1)[14]。

公元前6世纪中期[4],古印度开始了第二次城市化进程,主要集中在比哈尔邦地区和北方邦的东部地区,自然地理环境是当时影响城市选址的重要因素,有山体、水流作为天然的壁垒,同时考虑靠近贸易路线,方便与其他城市连接交通与贸易往来[15]。因五山围合形成天然屏障,摩揭陀国在恒河山谷定都,都城为王舍城,“宫城东北行十四五里,至姞栗陀罗矩吒山”[16]。《佛国记》记述:“五山周围,状若城郭,即是萍沙王旧城。[17]”定都之后,摩揭陀国不断扩大自己的领土[18],逐渐成了一个国力强盛的国家,是印度孔雀王朝(公元前321——公元前185年)的前身[5]。

1.2 佛教信仰出现

摩揭陀国定都王舍城是灵鹫峰成为佛教圣地的重要原因。王舍城作为摩揭陀国的都城,社会相对繁荣,吸引佛教、印度教、耆那教等宗教在此发展[6]。释迦牟尼在伽耶(今菩提伽耶)得道后,到鹿野苑开始宣讲佛教的教义。离开鹿野苑后,释迦牟尼就来到王舍城进行为期5年(约公元前527年——约公元前523年)的说法[19],说法初期,佛教与耆那教、印度教势均力敌。统治者通过宣扬佛教来削弱世袭阶级的政治经济权力[4],释迦牟尼在王舍城说法的5年受到了摩揭陀国两代国王的支持,分别是父亲萍沙王和他的儿子——后来皈依佛教的阿阇世王。此外,佛教保护商人的利益[20],提升商人的地位,促进了商业的发展。佛教在统治阶级和商人的支持下发展迅速,成为摩揭陀国的主要宗教信仰[4]。

1.3 佛教文化形成

王舍城建有竹林精舍专为佛教徒静修与宣扬佛法,是佛教史上最早的寺院[19]。灵鹫峰位于离城市不远的山林地区,自然环境闲静,是“诸圣仙灵”[21]居住之地,因此萍沙王将释迦牟尼安置在此[22]。释迦牟尼在王舍城讲经说法5年,“多居此山,广说妙法”[16],宣讲过著名的《法华经》。

《大智度论》中释迦牟尼的一段对话解释了他常住于此的原因是山地环境清静,离王舍城近且杂人较少,方便清修及乞食化缘:“问曰:……何以不多住竹园,而多住耆阇崛山?答曰:我已答,圣人、坐禅人乐闲静处。问曰:余更有四山……何以不多住而多在耆阇崛山?答曰:耆阇崛山于五山中最胜故。云何胜?耆阇崛山精舍近城,而山难上,以是故杂人不来;近城故,乞食不疲。以是故,佛多在耆阇崛山中,不在余处。[23]” 释迦牟尼时期佛教追求遁世苦行,寺院经济的主要形态是乞食[24],故寺院不能远离城市。灵鹫峰因其临近王舍城且环境清静,成为极佳的说法传教之处。

1.4 佛教景观建置

释迦牟尼在灵鹫峰上说法的讲坛是一座四周有栏干的长方形平台(图2)[25],是灵鹫峰的标志性景观,遗址现存。可以推测的是,后期与佛教净土相关的绘画,例如敦煌壁画中诸多以平台为构图中心的经变画,应与此原型密切相关。讲坛视野开阔,可以远望恒河山谷中的王舍城,又有适合佛说法的清静环境。从山下通向讲坛建有一条步道[3],是摩揭陀国萍沙王为了方便听法所建。步道沿途开凿有石窟,供释迦牟尼居住和众僧修行之用[2],石窟的岩壁上布有佛教主题的摩崖石刻[3]。灵鹫山上建有高3~4m的石头墙体,这些墙体可能是用来保护后期在山上建造的佛教设施[26]。公元前457年,摩揭陀国为了商业发展迁都至华氏城。至公元前5世纪末,王舍城一带逐渐荒废,灵鹫峰上佛教构筑物没落[4]。另外,与灵鹫山隔城相对的白跋罗山上,有一个天然的洞窟——七叶窟,洞窟被分隔为几个不规则的部分[2],这里是释迦牟尼逝世后佛教徒第一次结集的地方。

1 灵鹫山地区谷歌鸟瞰地图(笔者改绘)Google Maps’ aerial view of the Vulture Peak area modified by author

2 俯瞰灵鹫山佛说法台Overlook of the Vulture Peak’s Buddha sermon platform

1.5 佛教朝圣之地

3 克利夫兰藏本《法华经》扉画局部:“释迦说法图”Buddha preaching part from the frontispiece of Lotus Sutra Scroll collected in Cleveland Museum of Art

释迦牟尼在王舍城讲经说法5年,“多居此山,广说妙法”[16]的历史,让灵鹫峰成为佛教圣地,随着佛教典籍的记载和流传,虔诚的佛教徒纷至沓来,中国晋朝高僧法显和唐朝高僧玄奘等人都曾慕名而来。4世纪初,东晋法显曾登此山,看到佛说法堂已损坏,只有砖壁基在[17]。7世纪唐朝时期,访问印度的朝圣者数量达到了一个高峰。玄奘游学印度时,看到该山已荒废,留有许多佛教遗迹[16]。玄奘在《大唐西域记》卷九“鹫峰及佛迹”中,形容姞栗陀罗矩吒山(灵鹫峰)“又类高台”,所以有“鹫台”之称谓。大唐使者王玄策于公元645年至王舍城,登灵鹫山,“流目纵观,傍眺罔极”[27],于是留铭文于山中,“永传不朽”[27]。铭文中描述灵鹫山“奇状增多。上飞香云,下临澄波……存圣迹于危峰,佇遗址于严阿”[27]。

2 灵鹫峰图像史料遗存

4 灵鹫山佛说法台现状Current situation of the Vulture Peak’s Buddha sermon platform

印度灵鹫峰在佛教传播影响下成了佛教文化景观,逐渐成为佛教净土的象征,影响了佛教典籍和绘画创作。释迦牟尼灵鹫峰说法的典故被记录在佛教典籍中,随着佛教的传播而流传。在佛教绘画艺术中有一系列的绘画以释迦牟尼灵鹫峰说法为主题。克利夫兰藏本《法华经》扉画是宋代“单幅绘本”《法华经》插图的孤本(图3)[28],此图描绘了释迦牟尼灵鹫峰说法的画面。图中释迦牟尼端坐于一个长方形的宽阔高台之上,与现在灵鹫峰上说法台遗迹的样式相似(图4)[29]。此外,画中释迦牟尼背后的山峰采用鹫鸟的造型,山上描绘了许多树状造型,形象地表示了灵鹫峰。7世纪初隋代敦煌420窟的《法华经变》图也将灵鹫峰描绘成鹫鸟的造型(图5)[30]。在日本的佛教绘画中,也有一系列以释迦牟尼灵鹫峰说法为绘画主题,并以鹫鸟造型来表达灵鹫山的案例(图6~9)[31]。

古代的大多数画家并没有亲眼见过灵鹫峰,他们以佛教典籍译本为灵感或仿照流传的绘画作品绘制了这些画[32]。《佛说无量寿经》开头写道:“我闻如是,一时,佛住王舍城,耆阇崛山中。[33]”龙树在《大智度论》卷三中对“耆阇崛山中”这一句进行了解释:“耆阇名鹫,崛名头。问曰:何以名鹫头山?答曰:是山顶似鹫,王舍城人见其似鹫故,共传言鹫头山,因名之为鹫头山。[23]”北魏398年的《耆阇崛山图》推测是参照竺法护所翻译的地理学著作《耆阇崛山解经》绘制的[34];南朝宋423年由惠豪绘制的《灵鹫山图》具有“奇变无方,郁似睹真。其山林禽兽之形,天龙八部之状,历代未有”[32]的壮丽图景,与同时期灵鹫山破败的现状相比具有美饰、想象的成分,“后世造龛,皆以豪为式”[32],可见这幅画对后世的影响很大。

3 灵鹫峰文化景观用典

灵鹫峰作为早期释迦牟尼说法之地,具有佛教象征意义,成了重要佛教文化景观用典。在佛教典籍的渲染下,各地纷纷模仿灵鹫峰,在山林开山建寺。东汉永平年间,印度高僧摩腾、竺法来到五台山,看到菩萨顶的山形山貌与印度灵鹫峰相似,因而在菩萨顶上修建大孚灵鹫寺(显通寺),将山峰改名为灵鹫峰[35]。北魏道武帝下令要建“五级浮图,耆阇崛山及须弥山殿”[36],于398年在平城(今山西省大同市)弘扬佛法,仿照印度灵鹫山的样貌对平城的武州山进行了整修,并修建了一系列佛塔僧舍[37],模仿灵鹫山开辟了石窟。北魏王朝第四任皇帝文成帝时,“凿山石壁,开窟五所”[36],形成了早期的云冈石窟。

由于灵鹫峰佛教圣地的影响力,有的佛教场所即使山形山貌不相似,也将其山峰命名为灵鹫山,如台湾无生道场与灵鹫山、福建福清万福寺与鹫峰,日本神奈川县极乐寺与灵鹫山。

4 灵鹫峰对杭州的影响

东晋咸和元年(公元326年),西天竺人慧理行访到今西湖山林一带,“登飞来峰叹曰:此是中天竺灵鹫山之小岭,不知何年飞来。因挂锡造灵隐寺,号其峰曰飞来”[38]。杭州飞来峰岩石裸露、山峰奇秀的独特地貌特征,与印度灵鹫峰“山峰秀端严”[17]、“孤标特起”[16]的山体特征相似,印度僧人慧理据此开山建寺。此后慧理在灵隐地区连建灵鹫、灵隐、灵山、灵峰、灵顺五刹[39]。当时灵隐为杭州行政治所,据南朝时期刘道真《钱唐记》载:“昔一境逼近江流,而县在灵隐山下,至今基址犹存”[40],这里“有一扇形开阔地带,三面环山,一面临水,地势较平,中有金沙涧和龙弘涧流贯其间……”[41]。

唐宋时期,杭州因西湖及其东面平原地区的形成,地方行政中心东移。西湖西部的飞来峰地区由于朝山进香和风景游览活动的盛行[42],逐渐确立了佛教文化和风景开发的发展方向。唐朝中期,杭州刺史元藇带人在冷泉溪中建造冷泉亭,后人又陆续建造了虚白亭、候仙亭、观风亭、见山亭。南宋皇室非常欣赏杭州灵隐飞来峰洞壑万千的小石山奇特风景,在皇家园林德寿宫、皇城后苑中分别模仿灵隐飞来峰堆叠了大假山[12],成为南宋皇家园林中的重要景观。据《武林灵隐志》载,“南渡后,高、孝二宗翠华屡幸,理庙亲洒宸翰,增辉山水,当时号称禅窟,为五名山之第二山焉”[39]。

自宋以后杭州飞来峰文化景观的保护意识逐步加强。北宋时期,资政殿大学士赵抃两次到访杭州,禁天竺灵隐寺樵采[39]。明代文人虞淳熙《代石言》中一句“不知石是云根,苟翦一片之云,实夺一峰之秀”[39]提出对飞来峰风景的保护,“以为石为公物,叠灵山之假,何妨取灵山之真”[39]。飞来峰山石中最受古人欣赏的是天然的未被雕刻的山石,自然山石形态和丰富的游览体验是飞来峰景观受古人喜爱的原因[43]。明代杭州文人李渔在《闲情偶寄》中,指出了飞来峰对平地叠山的重要意义,他认为,掇山的最高境界是“能变城市为山林,招飞来峰使居平地,自是神仙妙术”[44],为平地掇山提供了理论支撑[10]。在清代,总督部院赵廷臣“为文勒石,清飞来峰界址并禁樵采”[39]。

5 灵鹫峰古迹再次开发

印度考古研究使佛教在印度王舍城地区重现,影响了王舍城地区的景观再开发。由于佛教文化对东亚历史与文化的重要意义,加之A. Cunningham及众多学者对佛教遗迹的考古研究,使王舍城地区有了新的文化价值。王舍城地区的文化遗产研究受到了当地政府的重视,成立了比哈尔邦文化遗产发展协会支持该地区的研究[3]。王舍城地区的考古研究间接地改变了现代印度人对一些遗迹的认知,如“原本被认为是S. Shah (印度北部Suri王朝的建立者)建造的城垣,现在被认为是阿阇世王建造的,因为他与释迦牟尼有密切的联系”[5]。佛教旅游带动了当地经济发展使得王舍城地区再次被开发:重建了佛教寺庙,在灵鹫山上建造了世界和平塔[5]。除王舍城灵鹫峰之外,竹林精舍、菩提伽耶、鹿野苑等与释迦牟尼有关的旅游地点在印度也比较热门[45],游览印度的游客经常将自己的旅行称为朝圣之旅,可见佛教对印度旅游的影响之大。

6 讨论

佛教传入中国初期,寺院经济依靠皇家以及信众的布施[24],寺庙选址从城市逐步发展到城市附近的山林地带。“唐代禅宗大盛以后,由于农禅的流行,山林不仅具有环境和修行上的意义,更成为基本的物质生产基础,相对偏僻的位置也使得山林佛寺更容易躲避乱世和战火”[24]。亚洲许多人迹罕至的山林最初都由佛教徒开发,他们“投身大自然,建寺营居”[46]。朝廷的鼓励也促进了山地宗教景观的开发,例如隋文帝就曾下旨“诸州名山之下各置僧寺一所”[47]。作为佛教圣地的象征,灵鹫峰具有很高的佛教影响力,被佛教典籍、佛教绘画广泛传颂,对佛教山林景观产生了很大的影响。近年来印度佛教的传播对造园的影响也开始受到重视,有研究关注到印度宗教和象征影响了东南亚的园林设计[48],可以说中国早期的园林景观发展进程中融入了佛教元素。

笔者认为,中国本土的山地开发研究在借鉴欧美山地开发研究理论时,也有必要结合好历史发展和宗教景观因素,将文化景观作为一种认知方式和研究方法[49],进而反馈于山地景观的再开发。中国的浅山地区在历史上曾被人类活动多次开发,宗教文化景观遗迹富集,在保护与重新开发过程中,往往面临旅游开发背景下宗教文化景观复兴的诉求。在此条件下,理解景观现状的形成机制亦十分重要[50],相关研究可以继续加深对山林佛寺这一文化景观类型的历史剖析。

5“ 法华经变”之灵鹫山莫高窟隋420窟窟顶北坡The Vulture Peak of ‘Lotus Sutra Painting’ from the northern slope of the 420th cave of Mogao Grottoes

7 Chusonji Konkomyo saishoo-kyo卷轴Scroll of the Chusonji Konkomyo saishoo-kyo

6 Tanzan jinja法华经卷轴Scroll of the Tanzan jinja Lotus Sutra

8 Kongoshoji法华经卷首Frontispiece of the Kongoshoji Lotus Sutra

9 Kongoshoji法华经卷首Frontispiece of the Kongoshoji Lotus Sutra

7 结语

灵鹫峰作为佛教文化景观的重要原型,对补充佛教文化景观历史脉络与营造知识,推动山地文化景观的保护与可持续发展具有借鉴价值。本文涉及佛教景观历史研究与山地开发研究的综合领域,需要较为完备的史学修养和知识储备,在这方面笔者十分欠缺,研究深感力不从心。故全文谬误之处,恳请各位专家学者批评指正。

致谢:

在本文的研究和写作过程中,浙江杭州灵隐寺方丈光泉法师、方丈办公室慧仰法师、董寅杰先生对本研究给予了重要支持,北京林业大学李雄老师、李正老师、黄晓老师,清华大学贾珺老师,东南大学顾凯老师,香港中文大学冯仕达老师,西班牙格拉纳达大学A.M.López老师,北京建筑大学傅凡老师,浙江农林大学金荷仙老师、王欣老师、陈楚文老师、张敏霞老师,北京林业大学博士生陈汪丹、陈丹秀、边谦,英国谢菲尔德大学硕士生赵剑华,香港中文大学硕士生孙诗华,香港大学硕士生陆思怡,浙江农林大学硕士生蔡玉婷、宋恬恬、叶丹、李铭、张喆鸣等对本研究提供了帮助和指点,特此表示感谢!

注释:

① 内容引自R. Harding的论文《Archaeology and Religious Landscapes in India: A Case Study》中对A. Cunningham的著作《Archaeological Survey of India Reports Vol. I——II》《 Archaeological Survey of India Reports Vol. III》的评述。

②内容引自K. Ray的论文《Rajgir in the Gupta and the Postgupta Period: Literary and Archaeological Evidence》中对J. Marshall的著作《Rajagriha and Its Remains》的评述。③ 内容引自S. L. Turriff的论文《Early Buddhists and Urban Centers : Narrative Representations of Pataliputra, Rajagrha and Kusavati in the Pali Canon》中对V. H. Jackson的著作《Notes on Old Rajagriha》的评述。

④ 内容引自D. K. Chakrabarti的论文《Rajagriha: An Early Historic Site in East India》中对A. Ghosh的论文《Rajgir 1950》的评述。

⑤ 内容引自S. L. Turriff的论文《Early Buddhists and Urban Centers : Narrative Representations of Pataliputra, Rajagrha and Kusavati in the Pali Canon》中对G. Bailey和I. Mabbett的书籍《The Sociology of Early Buddhism》的评述。

⑥内容引自K.Ray的论文《Rajgir in the Gupta and the Postgupta Period: Literary and Archaeological Evidence》中对R. P. Chanda的书籍《Jaina Remains at Rajgir》的评述。

⑦ 图1引自参考文献[14];图2引自参考文献[25];图3引自参考文献[28];图4引自参考文献[29];图5引自参考文献[30];图6~9引自参考文献[31]。