怎样一步步走近苏霍姆林斯基

孙孔懿/文

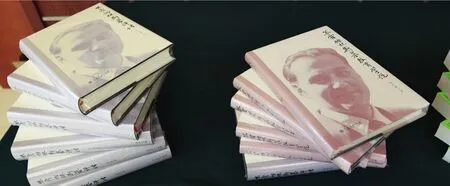

今年是苏霍姆林斯基百年诞辰,我的《苏霍姆林斯基评传》和《苏霍姆林斯基教育学说》两部姊妹作由人民教育出版社相继出版。我从2005年开始撰写这两部著作,到今年整整13年,可谓“十三年磨双剑”。这里我想从研究程序和方法角度,谈谈我是怎样一步步走近苏霍姆林斯基的。

苏霍姆林斯基以自身魅力吸引着研究者的目光

从20世纪末到21世纪初,我在做“教育家研究”课题时曾研读过几百位教育家的传记与著作,通过比较发现:有的教育家偏重于理论,有的偏重于实践,有的在某些方面有所欠缺,而苏霍姆林斯基在生平业绩与精神世界方面,在教育理论、教育实践、教育的改革与创新等方面,堪称相对完美的典范。美国以研究人的潜能与自我实现著称的心理学家马斯洛说过:如果想知道人能长多高,那就应当找那些长得最高的人进行研究;如果想知道人能跑多快,那就应当去研究运动会跑步项目的金牌得主;如果想知道人类精神成长和道德发展的可能性,那就应该去研究那些最有道德或最为圣洁的人。苏霍姆林斯基正是一位成就卓著的圣洁的教育家,当然也最值得我们研究。

苏霍姆林斯基也是最具研究空间的人。他的人生充满了一系列难解之谜,比如:他只受过8年学校教育和2年函授教育,为何能将一所偏僻的农村学校——帕夫雷什中学办成世界著名的教育实验基地?他从事的是繁忙的琐碎的学校工作,如何能写下这么多教育著作,拥有这么丰富的思想和理论?他只活了52岁,为什么能够获得永恒的生命意义?他兄妹四人都是教师,遗传素质和成长环境大致相同,为什么唯独他成长为世界著名的教育家?他本人在卫国战争中身负重伤,出院时心脏附近仍留有弹片,就像随时可能引爆的隐形炸弹,在此后28年中,他如何以伤残之躯超负荷地工作?他每天只睡5个小时,却能精力充沛地工作,其奥秘何在?在卫国战争中,他的亲人和无数同胞惨遭德寇杀害,他心中充满了极度痛苦和对法西斯的刻骨仇恨,而笔下流淌的却是这样充满慈心爱意的诗一般的篇章,他那颗肉体上遭受过重创的心脏如何经受住了大恨与大爱的情感淬炼?人的生命到底蕴有多大的生理和精神潜能?他的影响在我们中国尤其深广,他的著作超过了35种被翻译成中文,其中《给教师的建议》在许多地方已达到人手一册。研究他教育思想的论文不断出现在报刊上。人们不禁要问:一丛原生于异国他邦的教育思想的玫瑰,为什么能在中国大地上生根开花、喷芳吐艳?他去世已快50年,为什么不像一个历史背影渐行渐远,却反而像正向我们迎面走来?他身上的问题还有许多,而问题就是课题,就是极具吸引力的研究空间。

我对苏霍姆林斯基的崇敬之情日积月累,越来越迫切地希望学习他、研究他。我从1982年开始阅读他的著作,1986年读到《苏霍姆林斯基的一生》一书,初步了解到他一生的经历。对他了解越多便越想走近他,以至魂牵梦萦。我多次梦见他,最清晰的一次是我在采访他。他出乎我的意料,竟能用汉语娓娓而谈。我不停地记录,记着记着,墨水写完了,我一下子急醒了,梦醒时分再难成眠。我发现,长期的情感积累已将我一步步引到欲罢不能的境地,我决定通过自己的研究,再现一个真实的鲜活的苏霍姆林斯基,让感动我的人感动更多的人。

在研究他的精神世界及其发展历程的基础上研究他的教育学说

研究之初,我做了大量的文献调查,在《中国知网》中查找了含“苏霍姆林斯基”的所有文题并进行分析。若将对苏霍姆林斯基的研究分为“点、线、面、体”四个层次,那么,当时的研究大多停留于“点”“线”层次,“面”的研究很少,“体”的研究空缺。面对这一状况,我首先感到的是遗憾:翻译家们辛辛苦苦翻译出来的那么多的“苏著”,若不加以充分的研究开发,我们会愧对那些翻译家。而且,面对丰厚的精神与思想矿藏,浅尝辄止是多么可惜!特别是当下的中国,多么需要苏霍姆林斯基这样的教育思想,多么需要像苏霍姆林斯基这样的教育家啊!

深感遗憾的同时,我也产生了机遇感:在科学研究的空白区或处女地,正好可以启动耕耘的犁铧。有鉴于此,我明确了自己的研究目标:越过“点、线、面”,直奔“体”的层次;在“体”的层次上俯瞰、观照“点、线、面”。于是我确定对苏霍姆林斯基进行整体的、立体的、全方位、全人生的研究,在此基础上研究他作为教育家的特质。我将研究目标具体地分为两步走:先全面研究他的精神历程与精神世界,再专题研究他的教育思想和教育理论。前者是后者的基础和底蕴,后者是前者的具体体现和自然延伸。

将他置于特定时空中和生活土壤上进行研究

任何伟大人物都是时代的产儿。苏霍姆林斯基多次称颂自己成长的环境,他说:“我们的时代,是人类精神伟大而美好的时代。”“凡是有崇高精神的地方,就会出现真正的人。”他与他的时代相互影响:他幸运地站立在时代隆起的精神高地之上。他不仅是那部时代正剧的观众,更是一位演员、舞美、导演乃至编剧,他与千千万万民众一道,参与了整部史剧的集体创作。他全身心地拥抱时代,被时代推动又推动着时代,与时代融为一体,成为时代潮头的一股巨浪。我们无法将苏霍姆林斯基像标本一样“连根拔起”,而应在个人与社会互动中认识和表现他的精神世界,力求最大限度地真实再现那个风雷激荡的时代中的一个伟大生命的风采,力求最大限度地真实展示诞生于那个时代的充满创造精神的教育理论体系。为此,我研读了乌克兰、俄罗斯的民族史、文化史、教育史以及西方教育学史著作,将苏联和乌克兰地图压在台玻下面,不时对照观看——在观念中建立起特定的时空坐标。

这期间,我争取机会访问了乌克兰,实地考察苏霍姆林斯基的生平。参观了他的出生地和墓地,参观了他求学和工作的几所学校;重点考察了帕夫雷什中学和学校周围的社区;参观了苏霍姆林斯基纪念馆、马卡连柯纪念馆,瞻仰了乌申斯基墓,以及卫国战争纪念场馆等。我们与他当年的同事、学生座谈,与他的女儿苏霍姆林斯卡娅院士做了三次访谈(每次都是大半天),搜集到关于苏霍姆林斯基的若干影像资料。回国后,我观看这些影像资料无数次,包括苏联时期的老电影《乡村女教师》,在心中逐步建构起苏霍姆林斯基当年的生活场景和鲜活的人物形象。

以他的原著为最重要的研究依据,以通读和思考为主要方法

文献研究是我研究苏霍姆林斯基的主要方法。文献具有不同的价值等级,作者原著属于最高等级,它是作者用文字凝固起来的生命表现,是作者最好的自传,是我们理解作者的最可靠的中介和依据。为此,我搜集了全部中文版“苏著”,将它们按照写作时间重新排序,输入电脑,依次研读,以探索他的成长轨迹。除反复精读若干重点篇章外,为了防止盲人摸象的错误,我更重视通读全部文本,这样的通读至少有四轮。

第一轮研读的重点是校勘文本,弄清事实,编制《苏霍姆林斯基年表》这是后继研究的基础。我认为,苏霍姆林斯基精神世界的真、善、美,其教育理论的科学性与可行性,都将以真为基础。我将这一轮阅读与赴乌克兰实地考察以及与卡娅的访谈结合起来,最重要的收获是坚定了一个信念:苏霍姆林斯基著作的内容是真实的,他的著作是一部真实的教育生活史、教育探索史,是我进行研究的可靠依据。

第二轮研读的重点是追寻文本的内在意义。对文本意义的理解和追寻,存在着客观主义和相对主义两种不同的观点,各具一定的合理性。我个人比较倾向于客观主义理解。当然,由于研究者与研究对象在环境和素质等方面的差异,我们的理解不可能与苏霍姆林斯基的原意完全重合,尽管如此,我们至少应在主观上最大限度地追求一致,这就需要怀有一种敬畏之心。美国哲学家赫舍尔说过,敬畏是一种感情,也是一种理解的途径。它能使我们在微小事物中看到无限意义的端倪,在普通而简单的事物中看到终极,在匆匆的流逝中看到永恒的静止。我们用分析的方法不能够理解的,却能通过敬畏来认识。为此我在研读苏著时,总是努力以一种敬畏之心聆听、揣摩、设身处地体味其内在的深层意义。苏霍姆林斯基的著作是用心写成的,字里行间渗透着真情实感,我们用心体味才能与之形成共鸣。同时,他的著作文字流畅如行云流水,没有障碍,阅读时很容易一马平川,浮光掠影,因此,千万不能单为捕捉文字信息而快速扫描。我在阅读时注意多让眼睛休息:不时掩卷沉思,更多地关注他所言所行背后的所思所想,关注他的喜怒哀乐及其缘由,关注文字背后的他的风格,他的素养,他的情怀,他的信仰。

第三轮研读的重点是选择构建苏霍姆林斯基精神世界和教育理论体系的关键词。孤立的一个词语无所谓关键不关键,只有在全部苏著中起着枢纽作用,能让我们抓纲举目、执简驭繁的词语才称得上“关键词”。此轮研读的任务是从苏霍姆林斯基全部原著中,按照内涵的丰富度、作用的关键度以及使用频率等指标,通过分析、提取、比较、选择,逐步筛选出若干关键词。其后,将选出的关键词进行整理,逐个厘清其内涵,梳理其相互关系,确定其逻辑位置;依据相互间的关联性将有关的关键词组成若干“星座”,最终组合成苏霍姆林斯基的完整的精神星空和理论星空。

第四轮通读是对建构的初步框架进行检验、调整、充实。从苏霍姆林斯基著作中提取的关键词组成框架后,还应当回到苏霍姆林斯基著作中去接受检验:看看中心是否有所偏颇?有无重要漏落?对这一过程我慎之又慎,将苏氏视为在场者——他在看着我做这件事。再接下来,将经过检验而获得基本认可的框架扩充为完整的丰满的研究成果,仍然应以苏霍姆林斯基著作的内容为素材,使得研究成果的骨架和血肉全都来自“苏著”。这样就能从研究方法层面,确保苏霍姆林斯基精神世界的真实再现和理论体系的准确还原。

研究成果的叙述:“以苏叙苏”的基本原则

在研究成果叙述上,我受到苏联文艺理论家巴赫金的启发。巴赫金评论陀思妥耶夫斯基的写作特色时说:“陀思妥耶夫斯基善于把原来由作者说明的东西变为主人公自我说明,让主人公自己说明自己”。这一转变可以称为“小规模的哥白尼革命”。 巴赫金这里讲的是小说创作,而这种“由主人公自己说明自己”的方式能否移植到传记研究和人物思想研究上,成为人物研究的新范式呢?我想是可以的,我愿意进行尝试。我还考虑到:苏霍姆林斯基同时是一位语言大师。他的语言生动形象,感染力很强。置他的原话不用而由笔者越俎代庖,会丢失他语言的个性和魅力。为此,我的这两部书从标题到内容,都大量引用苏霍姆林斯基的原话,我就是想让苏霍姆林斯基自己诉说自己,自己完成自己,让读者读到一个真实的原汁原味的苏霍姆林斯基。

苏霍姆林斯基的精神世界达到了相对完美。他以短暂人生把人性的丰富、广阔、深邃与优美展示得如此充分,如此绚丽,使每一个接近他的人都能增强对人性之善与人性之美的自信——他揭示了教育家的真谛。他的教育理论,堪称教育生活的“百科全书”。我的两部研究他的专著共100万字,我仍感意犹未尽,我面对的是一位说不尽的苏霍姆林斯基,他的许多思想和理论有待充分开发和应用,并有待在新的历史时期的中国教育实践中获得新的发展,我们永远行进在走近他的路上。诚如孔子所说:“与善人居,如入芝兰之室”。这十几年来,能与苏霍姆林斯基近距离地交往,沐浴着他的精神与理论的光辉,是我一生中最大的荣幸。我衷心希望有更多人,特别是更多的青年学者,都能享受到这样的幸福。

(本文根据作者2018年11月3日在北京师范大学举行的“苏霍姆林斯基教育思想与现代教育国际研讨会——纪念苏霍姆林斯基诞辰100周年大会”上的主题发言整理而成)