健康移民效应的实证研究

——青年流动人口健康状况的变化趋势及影响因素

和 红 曹 桂 沈 慧 谢世堂

1.中国人民大学社会与人口学院 健康科学研究所 北京 100872 2.中国人民大学公共管理学院 北京 100872

1 研究背景

《中国流动人口发展报告2016》显示,2015年我国流动人口达2.47亿人,占总人口的18%。党中央、国务院高度重视流动人口的民生问题,2016年8月召开的全国卫生与健康大会也为做好流动人口健康服务提出了更高的要求。因此,研究流动人口健康状况对于实现健康中国具有重要意义。

我国流动人口以年轻劳动力为主,目前学者的研究主要包括生殖健康、妇幼健康、心理健康、职业健康、传染性疾病及公共卫生服务利用等方面。[1-4]随着医疗保障制度的发展,流动人口医疗服务利用、健康不平等及医疗保障覆盖等问题也引起了部分学者的关注。[5-6]但针对上述问题的研究,大多集中在某个时点的流动人口的健康状况,而由于流动时间导致的健康状况的变化情况研究较少。

关于流动人口健康的研究,一种观点认为我国流动人口的健康状况较好或好于当地居民;另一种观点认为流动人口处于弱势地位,面临较高健康风险,其健康状况较差或差于当地居民。[7-8]为何在研究中会出现两种截然不同的研究结论?这可能与研究时选取的研究对象的流动经历或流动时间长短不同有关。即研究时如果选取的流动人口是刚刚从流出地进入流入地,那么其健康状况要好于当地居民;如果研究时选取的流动人口已经在流入地生活一段时间,其可能与当地居民没有差别或差于当地居民。那么,到底流动人口的健康状况变化趋势如何?本研究基于健康移民效应理论,对流动人口健康状况随流动时间的变化趋势进行实证研究。

2 相关文献回顾与评述

2.1 健康移民效应的概念及研究发现

国际移民研究发现,健康状况较好的劳动者有更强烈的意愿和能力进行流动和迁移,迁移之前移民的健康状况普遍好于迁入国当地居民的健康状况。这种内在选择性就产生了健康移民效应。所谓健康移民效应是指移民在刚到达迁入国时,健康状况要普遍优于迁入国本地出生公民健康状况,即移民相比迁入国居民来说更加健康。然而,随着移民在迁入国工作、生活,移民的健康优势逐步减弱,与迁入国人群健康状况逐渐趋同,甚至健康状况比迁入国人群健康状况要差。迁入之初,移民健康状况较好,主要是因为移民的自我选择(身体健康的人更有可能选择移民)和通过移民局(入境)筛选。移民健康由好变差的现象与环境的变迁、压力的增大、社会支持的不足或缺失、制度和结构性壁垒、文化的不适应、法律援助的缺位等因素密切相关。[1]

国外不少学者用数据验证了健康移民效应的存在。如Jasso等利用美国数据发现,移民尤其是新移民相对于美国本土出生居民而言存在着明显的健康优势,但随着移民在美国居住时间的增加,移民的身体健康状态比本地居民下降更明显。[9]大量研究资料均验证了健康移民效应,同时发现即使控制了移民的来源国,新移民同样比本地出生居民的身体健康状态更好。[10-15]

国内关于健康移民效应的研究则相对较少,但也有学者开始关注健康移民效应,如健康选择机制、健康移民假说、损耗效应等。[16-19]但也有研究者认为,由于我国城乡流动人口具有特殊性,流动人口面临更多健康风险,生活处于弱势地位,可能会导致中国流动人口的健康移民效应不明显。[20]

2.2 健康移民效应研究领域及方法

国际上关于健康移民效应的研究多是探讨移民健康状况变差的原因。如Heather等认为美国的社会环境、卫生服务可及性和收入的同质化对移民健康状况有显著影响。[21]Nazan等认为安全对移民的工作态度有影响,呼吁强化对移民的安全保障。[22]Esme的研究发现移民的健康状况、年龄、性别、婚姻状况、语言能力及感受到的歧视等也直接关系到移民的健康状况。[23]Margareth等认为语言直接影响移民的医疗服务需求,语言的障碍导致移民医疗信息缺乏,健康状况也会随着时间而变差。[24]总之,迁入之后,移民面临着语言、文化、收入状况、社会环境等多种不利因素,这些因素对不同群体的移民有不同程度的影响,但都会使移民健康状况变差。

国际上关于健康移民效应的研究多采用定量研究。通过横向对比,比较不同性别、种族、地域的移民之间健康状况的差异以及其与本土居民的健康状况的差异;通过纵向对比,比较迁入前后移民自身状况的差异。关于健康状况的测量指标主要包括:人体测量指标(如身高、体重、体质指数等)、客观指标(如发病率和死亡率等)、健康导致的工作受限程度、自评健康(包括自评生理健康状况和自评心理健康状况)、医疗服务需求状况、精神健康指标的临床评估等。

3 资料和方法

3.1 资料来源

本研究使用“2015年青年流动人口健康调查问卷”数据。该数据为2015年3—5月对北京、上海、深圳18~35岁的流动人口(即调查时户籍不在当地的人口)和同年龄的当地人口(即调查时户籍在当地的人口)进行的抽样调查。本调查采用调查员面对面问卷调查方式。抽样总体为全国三个城市(北京、上海和深圳)的流动人口,采用多阶段分层随机抽样方式。采用PPS抽样,按2015年各乡镇街道的流动人口规模,从三个城市所辖区域中各抽取10个乡、镇、街道作为抽样街道。在抽中的每个乡、镇、街道随机选取100名流动人口和50名本地人口进行调查。本次调查共发放问卷4 553份,回收合格问卷4 532份,有效回收率为99.5%,所有被调查对象都签署了知情同意书。其中,包括3 001名青年流动人口以及同龄的1 531名当地人口。问卷内容包括研究对象的社会人口学特征、流动特征、经济状况、生活方式、心理压力及社会支持状况、健康状况等。

3.2 变量设置

3.2.1 因变量

本文选取体质指数(BMI)作为衡量流动人口健康状况的客观指标,作为因变量(包括正常、超重及肥胖)。其计算公式为体重(千克)/身高2(米2)。诊断标准根据中国肥胖问题工作组推荐的BMI切点分析:BMI<18.5为消瘦,BMI介于18.5~23.9为正常,BMI介于24.0~27.9为超重,BMI>28为肥胖。[25]

BMI是目前国际上常用的反映机体肥胖程度的指标,也是最简便的评估身体健康状况的指标。超重和肥胖已被世界卫生组织列为导致疾病负担的十大危险因素之一。大量研究资料表明,超重和肥胖是多种慢性病(如糖尿病、高血压、心血管病、代谢综合征等)的重要危险因素,超重和肥胖人群患慢性病的发病率和死亡率均较高,并随着BMI的增加而增高。[26-28]

3.2.2 自变量

本研究的自变量是流动时间。以往的大量研究是关于流动人口在某个调查时点的健康状况,而本研究要分析的是流动人口的健康状况随流动时间的变化趋势。其它可能影响流动人口健康状况变化的因素作为控制变量,包括人口学特征(性别、年龄、婚姻状况、受教育程度)、经济因素(最近一个月的月收入、住房情况)、医疗保障及生活方式(参加保险情况、定期体检情况、吸烟、喝酒、参加体育锻炼情况)、心理因素及社会支持(压力状况、对未来的生活态度、客观支持、主观支持及社会支持利用度)。

3.2.3 研究假设及分析策略

基于以上文献研究和理论分析,本文通过实证研究对流动人口的健康移民效应进行验证,主要包括以下假设:假设1,流动人口进入流入地之初,健康状况要好于当地人口;假设2,随着流动人口流动时间的延长,流动人口的健康状况逐渐趋同于当地人口,甚至要差于当地人口。

本文首先通过比较流动时间<1年的流动人口的健康状况与流入地当地人口的健康状况,以期验证假设1;其次,通过比较不同流动时间的流动人口的健康状况与流入地当地人口的健康状况,以期验证假设2;最后,对流动人口健康状况的可能影响因素进行分析。

3.3 统计分析

为保证数据的质量及调查结果的真实性和可靠性,在调查的各个阶段均采取严格的质量控制措施。采用EpiData3.0软件进行数据的录入与核对,用SPSS 21.0统计软件进行描述性分析和相关统计学检验,主要分析方法为描述性统计分析、χ2检验和二分类Logistic回归,检验水准α=0.05。

4 结果

4.1 研究对象的基本特征

在3 001名青年流动人口中,平均年龄为26.33岁,18~20岁、21~25岁、26~30岁、31~35岁流动人口分别占12.8%、31.2%、32.8%和23.2%,男性和女性各占一半。在婚状态的流动人口为42.1%。教育程度以高中/中专为主,占45.8%,但大专及以上学历的流动人口达到37.1%。在1 531名本地人口中,平均年龄为26.30岁,18~20岁、21~25岁、26~30岁、31~35岁流动人口分别占15.2%、28.7%、31.9%和24.3%,男性和女性各占一半。无论是年龄结构还是性别组成,与流动人口间差异无统计学意义(χ2分别为7.102和0.460,P>0.05)。在婚状态的本地人口为39.0%,要低于流动人口,差异有统计学意义(χ2=3.954,P<0.05)。教育程度普遍高于流动人口,本科及以上学历达37.7%,差异有统计学意义(χ2=494.290,P<0.05)。流动时间<1年、1~2年、3~4年、5~9年及≥10年的分别占到21.4%,29.0%,21.2%,18.4%和9.9%(表1)。

表1 研究对象的基本特征(n,%)

注:*在婚指已婚,不在婚包括单身、离异、丧偶

4.2 流动人口健康状况及随时间变化情况

从表2可见,流动时间<1年的流动人口超重和肥胖的比例分别为11.4%和1.1%,低于当地人口的16.6%和2.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。表明流动人口进入流入地之初,其健康状况要好于当地人口,验证了假设1。

随着流动人口流动时间的延长,其BMI正常的比例从最初的87.5%下降到73.0%,而超重和肥胖的比例却逐渐增高,超重从11.4%上升到24.8%,肥胖从1.1%上升至2.2%,差异有统计学意义(P<0.05)。从数据分析中可以看出,当流动时间为1~2和3~4年时,流动人口超重的比例分别为15.3%和14.8%,与当地人口接近,说明流动人口的健康状况逐渐趋同于当地人口的健康状况。随着流动时间的进一步延长,其超重比例远远高于当地人口,其健康优势消失,健康状况要差于当地人口,验证了假设2。

表2 流动人口与当地人口BMI比较(n,%)

注:*当地人口与流动时间<1年的流动人口BMI比较的卡方检验值;**不同流动时间的流动人口BMI比较的趋势卡方检验值

4.3 流动人口健康状况影响因素的单因素分析

由于肥胖人数较少,本文将超重和肥胖合并,统一称为超重/肥胖。从表3可见,不同性别、年龄及婚姻状况的流动人口健康状况存在差异,差异有统计学意义(P<0.05),而受教育程度差异没有统计学意义(P>0.05)。表现为男性超重/肥胖的比例为20.3%,高于女性的16.5%;随着年龄的增高,超重/肥胖的比例也逐渐增高,从最初的11.0%上升至26.8%;在婚状态的流动人口超重/肥胖的比例(24.8%)要高于不在婚状况(13.6)。随着流动时间的延长,流动人口超重/肥胖的比例也逐渐增大,由流动时间<1年时的12.5%上升到27%(P<0.05)。经济条件和住房条件好的流动人口,其超重/肥胖的比例要高于经济条件及住房条件不好的人口,差异有统计学意义(P<0.05)。从医疗保障和生活方式上看,经常吸烟、喝酒的流动人口,超重/肥胖的比例较高,差异有统计学意义(P<0.05)。而参加保险及体育锻炼情况差异没有统计学意义(P>0.05)。从心理因素及社会支持角度来看,只有客观支持表现出差异,即客观支持较好的流动人口超重/肥胖比例(20.9%)高于客观支持较差的流动人口(16.6%),差异有统计学意义(P<0.05)。而主观支持及支持利用度,心理因素方面差异没有统计学意义(P>0.05)。

表3 流动人口健康状况影响因素的单因素分析(n,%)

(续)

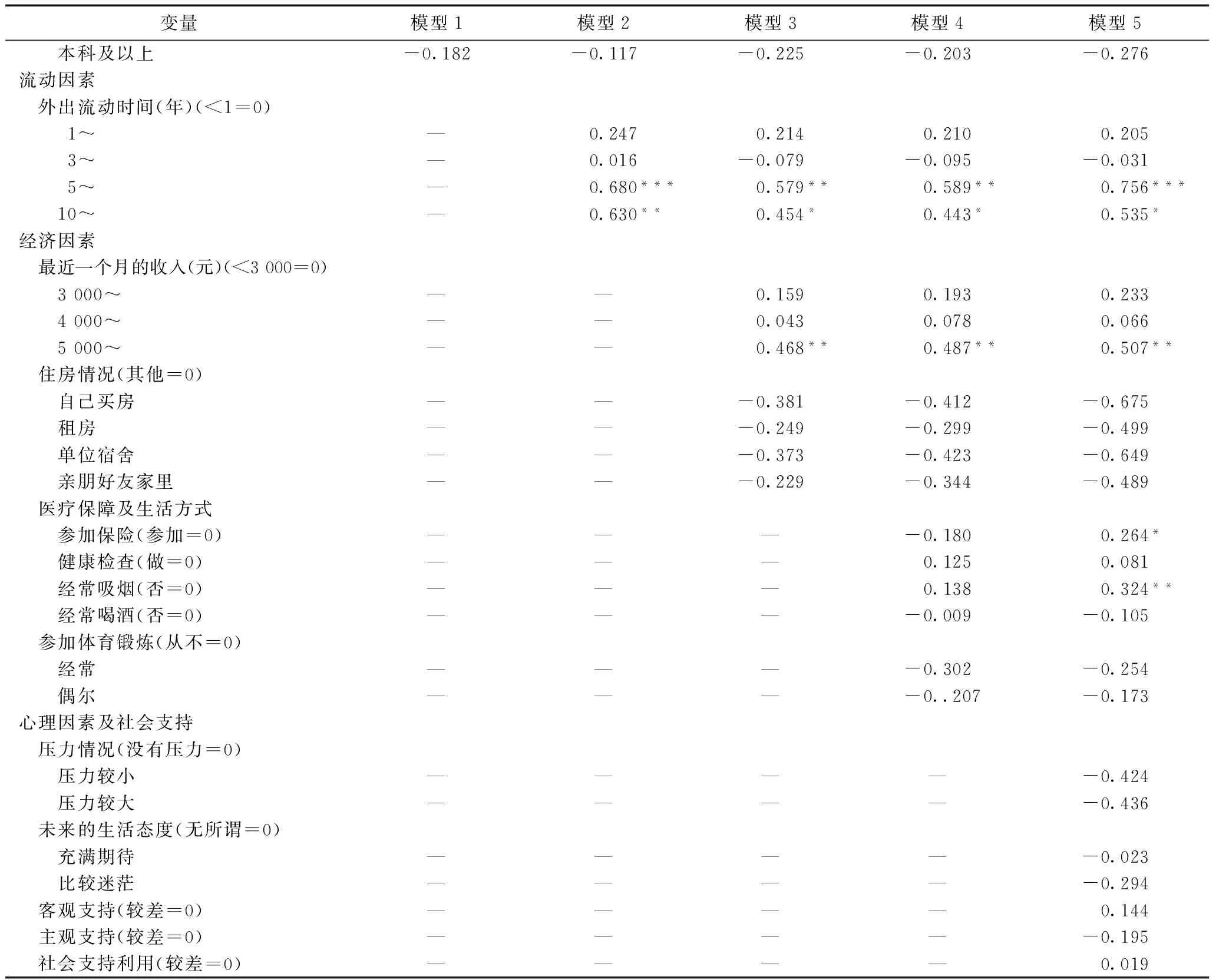

4.4 流动人口健康状况的多因素分析

在单因素分析的基础上,为消除可能存在的混杂因素的影响,本部分采用二分类Logistic回归模型对流动人口的健康状况的影响因素作进一步分析。以流动人口的健康状况BMI作为因变量(正常为0,超重/肥胖为1),以正常作为参考类别。结合单因素分析的结果和专业知识考虑,将流动人口的社会人口学特征、经济因素、医疗保障及生活方式、心理因素及社会支持状况作为控制变量,将流动时间设为自变量,进行Logistic回归分析(表4)。经过模型的拟合优度检验,整体模型较好。

表4中,模型1是社会人口学特征因素对流动人口健康状况的影响作用,性别、年龄及婚姻状态这几个变量的作用均显著。男性超重/肥胖的比例高于女性;31~35岁年龄组超重/肥胖的比例高于18~20岁年龄组;在婚状态的流动人口,超重/肥胖的比例高于不在婚状态的流动人口。而受教育程度对超重/肥胖没有影响。

模型2将流动时间放入模型。发现性别及婚姻状态对流动人口健康状况的影响没有改变,但是年龄的影响消失了,表明青年流动人口的BMI变化主要是由于流动时间的变化引起的,而并不是其本身年龄造成的。同时,受教育程度对流动人口的健康状况依然没有显著影响。从流动时间的分析结果可以发现,随着流动时间的延长,流动人口的健康状况由最初的好于当地人口,逐渐趋同当地人口,到变化为差于当地人口。

模型3中进一步将经济因素(最近一个月收入和住房情况)放入模型。结果发现性别的影响消失,可能与不同性别的青年流动人口月收入不同有关。婚姻状况及流动时间的影响依然存在,年龄及受教育程度的影响依然不明显。但月收入对超重/肥胖存在影响,表现为当月收入达到5 000元及以上时,其超重/肥胖的比例要高于低收入的流动人口。住房情况对流动人口健康的影响差异没有统计学意义。

模型4中将与健康相关的医疗保障及生活方式因素加入模型,发现参加保险情况、定期健康体检情况、吸烟及喝酒情况、参加体育锻炼情况,均未表现出存在影响。而在模型3中存在影响的因素(婚姻、流动时间及收入)依然存在影响。

模型5中将心理因素及社会支持因素放入模型,发现婚姻、流动时间及收入仍然与流动人口的健康状况存在影响,新加入的心理因素及社会支持状况均未表现出影响。但是,参加保险及吸烟状况与流动人口健康状况间表现出相关性,即没有参加保险以及经常吸烟的流动人口超重/肥胖的比例较高。

表4 流动人口健康状况影响因素的Logistic回归分析

(续)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001

5 讨论

分析结果显示,当地人口的超重/肥胖比例为18.9%,而流动人口超重/肥胖的比例随着流动时间的延长由12.5%上升至27.8%。按照流动人口流动时间进行分层分析:流动时间<1年,其超重/肥胖比例低于当地人口,即健康状况好于当地人口,验证了假设1,即迁移之初流动人口的健康状况要普遍好于迁入地当地居民的健康状况。随着流动时间的延长,当流动时间为1~2年及3~5年时,其超重/肥胖比例逐渐增高,分别为16.8%和15.2%,接近于当地人口的18.9%,即健康状况趋同于当地人口;随着流动时间大于等于5年时,其超重/肥胖比例达到27.8%,远远高于当地人口,即健康状况差于当地人口,验证了假设2,即随着流动人口流动时间的延长,流动人口的健康状况逐渐趋同于当地人口的健康状况,甚至于健康状况要差于当地人口。这也进一步验证了健康移民效应中,随着流动人口在迁入地的工作、生活,流动人口的健康优势逐步减弱,与迁入地人群的健康状况逐渐趋同,甚至更差。

本文对流动人口健康状况的可能影响因素进行了分析,同时也对可能影响结果的人口学特征等因素作为控制变量纳入了方程。多元回归分析结果表明,在婚、较高经济收入、不参加保险、经常吸烟以及流动时间较长是超重/肥胖的危险因素。在婚状态的流动人口超重/肥胖比例高于不在婚状态的流动人口,这可能与其结婚后饮食习惯规律有关,这与一些学者的研究结果一致。[29-30]经济收入达到5 000元及以上的流动人口,其超重/肥胖的比例增高,这与其经济条件、经济地位和生活条件变好,存在不良的生活习惯有关,这与相关研究结果一致。[10,31]没有参加保险的流动人口超重/肥胖比例较高,这可能与其本身的健康意识及医疗保障水平有关。如流动人口不能像当地人一样享受平等的社会保障和医疗服务,加上新农合异地报销困难等问题影响了流动人口的就医行为。[32]而参加医疗保险的流动人口本身就意味着比较注重健康,有病及时治疗。从生活方式上看,经常吸烟的流动人口超重/肥胖的比例高于不抽烟者,这与一些学者的研究结果一致。[33]这可能与以下两个原因有关:一个是吸烟会降低心肺功能,经常吸烟的人,烟龄越长,其心肺功能最差,运动量降低;另一个是经常吸烟会改变口腔内环境,口味变重,易导致饮食习惯改变,如较咸等。该结果提示戒烟可以降低超重/肥胖的发生,降低发生心脑血管疾病的风险。随着流动时间的延长,健康状况变差,一方面是由于生活环境较差,健康意识较为薄弱,在生活中逐渐养成了一些不良的生活习惯;另一方面是由于工作性质和工作场所相对较差,职业危害不断累积,医疗保障状况不容乐观,使流动人口更易受到疾病的困扰,健康状况更易变差。

从以上分析结果可以看出,流动人口的超重与肥胖是由多种因素共同作用的结果,既包括婚姻、经济收入等不可干预的因素,也包括饮食行为和生活方式等可以干预的因素。

6 政策建议

从国家、社会和个人三个不同的视角出发,改善流动人口医疗卫生服务利用,完善流动人口健康状况跨地区医疗保障,降低流动人口异地就医障碍,提高卫生服务可及性,促进流动人口健康状况的改善。具体政策建议如下:

第一,加强流动人口群体健康促进,倡导健康生活方式和行为。加大健康教育和健康促进,提高健康知识的宣传力度。在流动人口比较集中的行业(如服务业)以及流动人口经商的集中场所(如流动人口集中工作的菜市场、日用品的批发市场等) 进行健康促进和健康教育,普及健康生活方式、生活习惯及就医信息。通过健康教育和健康促进:一方面,改善流动人口的健康生活方式,改进生活行为;另一方面,促进外来流动人口对城市医疗机构的了解,使他们获得专业性的指导信息,并促进其合理利用医疗服务。

第二,完善流动人口医疗保障制度,改善流动人口医疗卫生服务可及性。由于多数流动人口缺乏自我维权和自我保护的意识,在寻找用工单位时不会主动要求签订医疗保险等,因而在面临健康和疾病问题时,因为没有保障而不能及时获得医疗服务。另一方面,由于我国城乡二元制结构以及各类基本医疗保险不同的统筹层次,城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗在不同地区没有有效衔接。流动人口如果选择异地就医,报销比例较低而且程序复杂;如果返回原籍就诊则会增加时间成本及其他开支,这就影响了流动人口基本医疗服务利用。为此,应该尽快整合多层次的医疗保障体系。

第三,建立健全流动人口社会支持网络,动员全社会共同关注流动人口工作和生活环境。流动人口从家乡熟悉的生活和工作环境到一个全新的环境,会面临工作的不稳定、社会网络和社会支持的缺乏、语言交流障碍等众多问题,随着流动时间的增加,这些都可能对流动人口的身心健康产生不利影响。同时,大部分流动人口外出主要是为打工赚钱,对工作和生活环境较少关注,尽量多赚钱、少支出、多储蓄是他们在流入地的主要目的。尤其是本次调查对象为北京、上海、深圳房价居高的大城市,为了节约成本,流动人口会选择便宜而条件较差的居住方式,使其身心健康面临巨大风险。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

[1] 武俊青. 中国流动人口的性和生殖健康现状[J]. 计划生育杂志, 2010, 29(6): 414-421.

[2] 龚双燕, 王晖, 刘冬梅. 已婚流动人口避孕节育服务利用情况分析[J]. 中国计划生育学杂志, 2016, 24(3): 165-169.

[3] 段培媛, 杨洋, 吴芳, 等. 国内外流动人口心理健康研究进展及启示[J]. 中国心理卫生杂志, 2010, 24(1): 64-68.

[4] 周俏梅, 杜永杰. 强化健康教育干预在流动人口肺结核患者中的应用效果观察[J]. 护理与康复, 2015, 14(2): 185-188.

[5] 张永, 郑先平, 刘雅, 等. 流动人口医疗保险异地结算面临的问题与对策[J]. 卫生经济研究, 2015(12): 36-39.

[6] 王钦池. 我国流动人口的健康不平等测量及其分解[J]. 中国卫生经济, 2016, 35(1): 69-73.

[7] 和红, 任迪. 新生代农民工健康融入状况及影响因素研究[J]. 人口研究, 2014, 38(6): 92-103.

[8] 齐亚强, 牛建林, 威廉·梅森, 等.我国人口流动中的健康选择机制研究[J]. 人口研究, 2012, 36(1): 102-112.

[9] Jasso G, Massey D S, Rosenzweig M R, et al. Immigrant Health-Selectivity and Acculturation[J]. Ifs Working Papers, 2004(4): 227-266.

[10] McDonald J T, Kennedy S. Insights into the “Healthy Immigrant Effect”: Health Status and Health Service Use of Immigrants to Canada[J]. Social Science & Medicine, 2004, 59(8): 1613-1627.

[11] Chen J, Ng E, Wilkins R. The Health of Canada’s Immigrants in 1994-95[J]. Health Reports, 1996, 7(4): 33-45.

[12] Newbold K B, Danforth J. Health Status and Canada’s Immigrant Population[J]. Social Science & Medicine, 2003, 57(10): 1981-1995.

[13] Perez C E. Health Status and Health Behaviour Among Immigrants[J]. West India Medical Journal, 2002, 13(6): 533-538.

[14] Biddle N, Kennedy S,McDonald J T. Health assimilation patterns among Australian immigrants[J]. Economic Record, 2007, 83(260): 16-30.

[15] Hendershot G E. Health of the foreign-born population: United States,1985-86[J]. Advance Data, 1988(157): 1-6.

[16] 牛建林. 人口流动对中国城乡居民健康差异的影响[J]. 中国社会科学, 2013(2): 46-63.

[17] 杨菊华, 张娇娇, 张钊. 流动人口健康公平与社会融合的互动机制研究[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(8): 66-74.

[18] Tong Y. Migration and health selectivity in the context of internal migration in china, 1997-2009[J]. Population Research & Policy Review, 2012, 31(4): 497-543.

[19] 秦立建, 陈波, 余康. 农村劳动力转移的健康选择机制研究[J]. 南方人口, 2014, 29(2): 62-71.

[20] 纪颖, 袁雁飞, 栗潮阳, 等. 流动人口与农村青年人口健康状况及卫生服务利用的比较分析[J]. 人口学刊, 2013, 35(2): 90-96.

[21] Antecol H, Bedard K. Unhealthy assimilation: Why Do Immigrants Converge to American Health Status Levels?[J]. Demography, 2006, 43(2): 337-360.

[22] Ulusoy N, Lders C M , Fischer S, et al. A Matter of Psychological Safety: Commitment and Mental Health in Turkish Immigrant Employees in Germany[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2016, 47(4): 626-645.

[23] Fullerthomson E, Noack A M, George U. Health Decline Among Recent Immigrants to Canada: Findings From a Nationally-representative Longitudinal Survey[J]. Canadian Journal of Public Health, 2011, 102(4): 273-280.

[24] Zanchetta M S, Poureslami I M. Health Literacy Within the Reality of Immigrants’ Culture and Language[J]. Canadian Journal of Public Health, 2006, 97(Suppl 2): s26-30.

[25] 中国肥胖问题工作组. 中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数值分类标准[J].中华流行病学杂志, 2004, 25(2): 97-102.

[26] Kearns K, Dee A, Fitzgerald A P, et al. Chronic disease burden associated with overweight and obesity in Ireland: the effects of a small BMI reduction at population level[J]. BMC Public Health, 2014, 14(1): 1-10.

[27] Reis J P, Loria C M, Lewis C E, et al. Association between duration of overall and abdominal obesity beginning in young adulthood and coronary artery calcification in middle age[J]. Jama the Journal of the American Medical Association, 2013, 310(3): 280-288.

[28] 岳娜娜, 李娟生, 蒲宏全, 等. 某社区中年人群体质指数和腰围身高比与血压的关系研究[J]. 中华疾病控制杂志, 2017, 21(4): 366-369.

[29] 李方波, 李英华, 孙思伟, 等. 我国5省市18~60岁城乡居民超重肥胖现状调查及影响因素分析[J]. 中国健康教育, 2012, 28(5): 367-371.

[30] Berg C J, Parelkar P P, Lessard L, et al. Defining“smoker”:college student attitudes and related smoking characteristics[J].Nicotine &Tobacco Research,2010, 12(9): 963-969.

[31] Gushulak B. Healthier on Arrival? Further Insight into the “healthy immigrant effect”[J]. Canadian Medical Association Journal, 2007, 176(10): 1439-1440.

[32] 何运臻, 侯志远. 基本医疗保险异地结算政策对卫生服务利用的影响研究[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(5): 67-71.

[33] 杨丽, 钟庆, 孙婷, 等. 济南市成年居民慢性病危险因素现状调查[J]. 现代预防医学, 2017, 44(6): 1051-1059.