初中生化学学科核心素养和关键能力的追踪评价研究

周冬冬 王 磊

(北京师范大学,北京 100875)

随着新一轮课程标准的颁布,学科核心素养成为基础教育关注的一大热点。《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出化学学科核心素养,并且倡导基于化学学科核心素养的评价。化学学科核心素养是学生通过化学学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力[1]。国际上,国际数学和科学教育趋势评估(Trends in International Mathematics and Science Study,TIMSS)、国际学生评估项目(Programme for International Student Assessment,PISA)、美国国家教育进展评估(National Assessment of Educational Progress,NAEP)等大型学业成就测评对数学、英语、科学等核心学科领域的能力表现也提出了系统标准和要求[2-4]。可见,化学学科核心素养和关键能力评价研究是化学基础教育教学研究的重要组成部分;但是,目前相关评价研究多聚焦于化学学业成就评价,且以终结性评价为主,对化学学科核心素养和关键能力的发展及其培养方面缺乏形成性的追踪评价研究。

进入21世纪以来,信息技术快速融入教育领域,对教育测评产生了革命性影响。计算机测评已经成为现代教育测评发展的重要方向,如NAEP采用计算机交互式任务以更好地测评学生的科学成就[5]。一些“互联网+”在线教育平台已经能够克服传统教育评价难以收集评价依据和评价信息单一化、片段化的问题,可以全过程、全方位、更便捷地采集教育数据;可以提供精细分类的测评结果,并及时发送反馈;施测工作受时间和空间的限制较小,可以兼顾大众化与个性化的测评需求[6-8]。可见,随着互联网和计算机技术的不断普及和发展,通过在线教育平台可实现学生化学学科核心素养和关键能力表现的形成性追踪测评。

“互联网+”与化学学科核心素养和关键能力测评的深度融合,有助于全面精准评价学生在不同学习阶段化学学科核心素养和关键能力的达成情况,实施“教、学、评”一体化,有效开展化学日常学习评价,实现形成性评价和终结性评价的有机结合,充分发挥评价促进学生化学学科核心素养全面发展的功能。本文聚焦初中化学学科核心素养和关键能力评价研究,探讨如何实现“互联网+”全学习过程的追踪评价。

1 理论基础

北京师范大学王磊教授领衔的化学学科教育团队关于学科能力、基于学科和特定主题的认识方式的研究成果[9]为化学学科核心素养和关键能力测评奠定了理论基础。本研究从核心知识及活动经验、研究对象及问题情境、学科认识方式、学科能力活动及其表现4个关键维度,构建了初中化学学科核心素养和关键能力的评价模型(见图1),将初中化学学科核心素养和关键能力的经验基础、内涵实质、研究对象及问题情境、外显的学科能力活动表现进行多维整合揭示。

初中化学学科核心知识及活动经验包括科学探究、身边的化学物质、物质构成的奥秘、物质的化学变化、化学与社会发展。研究对象包括物质的组成与结构、分类、性质、转化与应用;问题情境包括内容属性(能源与资源、健康、材料、环境等实际问题情境以及化学实验情境)、间接度(给定角度、提示角度、自主角度、多角度)及熟悉度(熟悉原型、简单辨识、复杂陌生)。从化学认识方式来看,物质和反应是初中化学的核心认识角度,其下可再细分为二级或三级具体认识角度;认识角度之间的关系会形成认识思路,产生了宏观—微观、静态—动态、孤立—系统、定性—定量的认识方式类型。学科能力活动任务及其表现主要包括:学习理解(辨识记忆、概括关联、说明论证)、应用实践(分析解释、推论预测、简单设计)和迁移创新(复杂推理、系统探究、创新思维)3个层次。

2 设计思路

图1 初中化学学科核心素养和关键能力的评价模型

从教育测量的视角考量,核心素养是一类高度抽象、结构复杂的高阶能力,传统教育测量范式的应用面临着极大挑战[10]。核心素养测量首先要明确被测内容是什么,需深入分析核心素养的内涵、维度、结构,定义每种素养所包含知识、能力、态度的外在表现[10],将核心素养转换为具体的学习结果和可观察的外显评价指标[11-12],从内容标准(课程到底涉及了哪些内容)、表现标准(要求学生应该达到何种能力水平)[13]构建可操作的测评框架。同时需考虑更新测评理论,丰富和拓展测评方式,重视形成性评价,选用真实情景考查学生问题解决能力等[10-14]。因此,为实现对学生核心素养和关键能力的评价,必须利用互联网技术对学生进行追踪评价,把形成性评价和终结性评价有机融合。

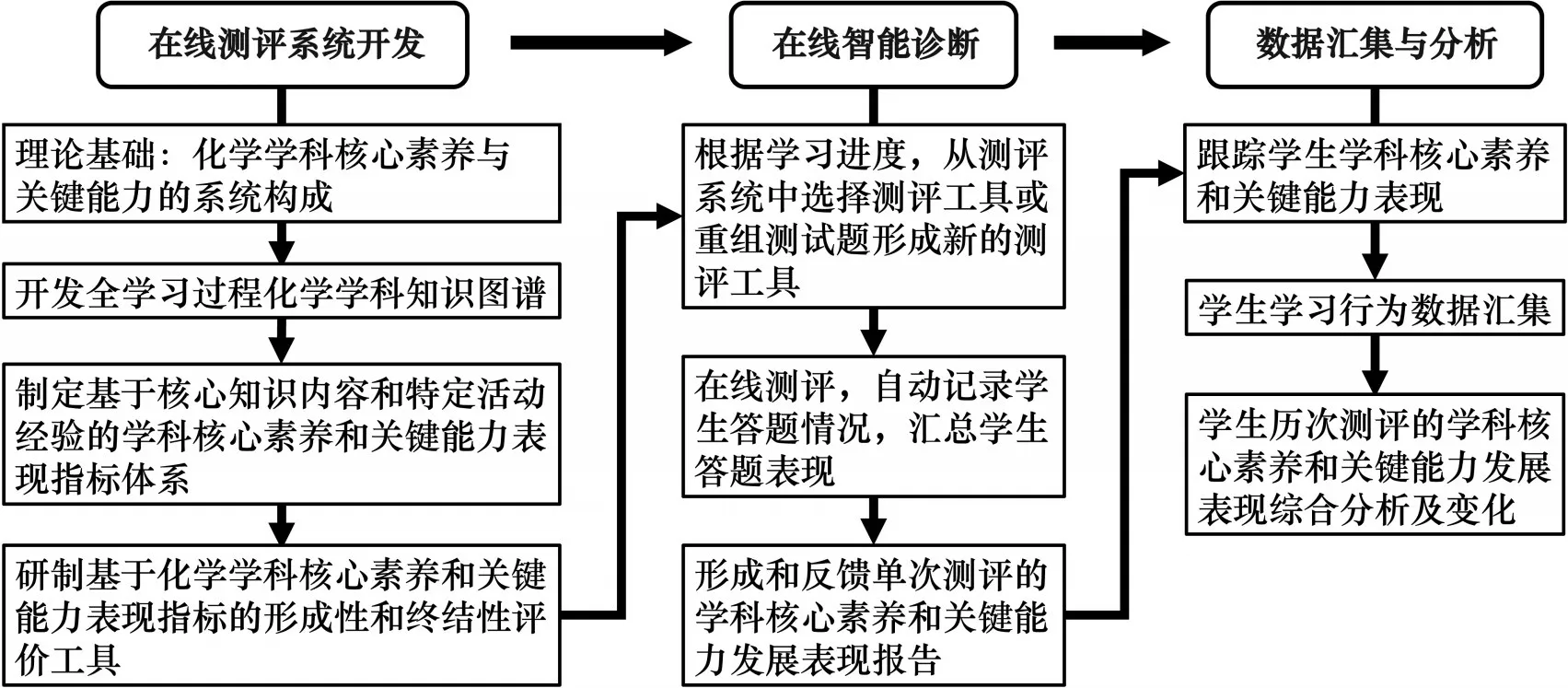

利用“互联网+”对学生的化学学科核心素养和关键能力进行追踪评价设计时,首先需要制定全学习过程的知识图谱和外显的可观察的化学学科核心素养和关键能力评价指标,基于此研发形成性评价和终结性评价的在线测评题库系统,通过对测试题的多维度编码,实现学生全学习过程数据的采集、集成和分析,见图2。

2.1 基于学科核心素养和关键能力构建初中化学学科知识图谱

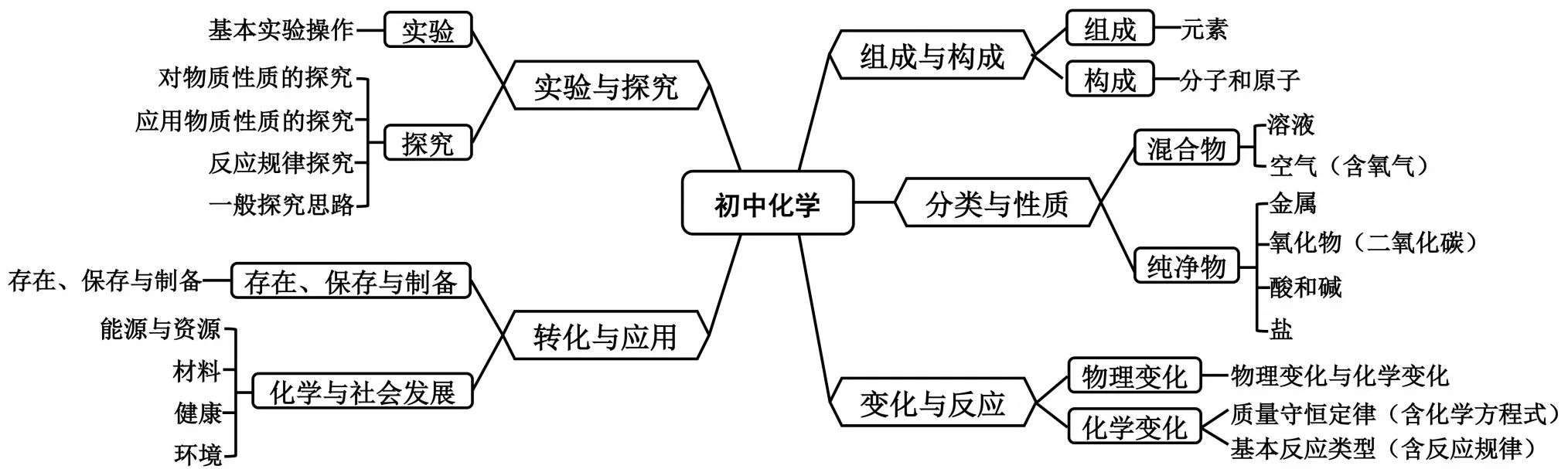

化学知识是培养学生化学学科核心素养的重要载体[1],因此,在线测评平台的开发需要以化学知识为载体。依据《义务教育化学课程标准(2011年版)》的内容要求,以全面发展学生化学学科核心素养和关键能力为主旨,明确了初中化学5个一级内容主题,包括组成与构成、分类与性质、变化与反应、转化与应用、实验与探究,厘清了10个二级内容主题和21个核心概念。初中化学学科知识图谱见图3。

图2 化学学科核心素养和关键能力的追踪评价设计思路

图3 初中化学学科知识图谱

2.2 基于学科核心素养和关键能力研发初中化学学习表现指标体系

表现指标也可称为表现期望(performance expectations),是用可观察的用语描述学生知道什么和能做什么,可以指导测评试题的开发[4]。以学生发展的视角作为基本立场,考量学生在经历化学学习后应当具备哪些核心知识和活动经验,形成什么样的认识方式,完成哪些能力活动,从而构建初中化学学科核心素养和关键能力的学习表现指标[9]。为全面评价学生的过程性表现,在线测评平台的开发需将化学学科核心素养和关键能力具体化到知识图谱中的各核心概念,构建各核心概念的学习表现指标体系。

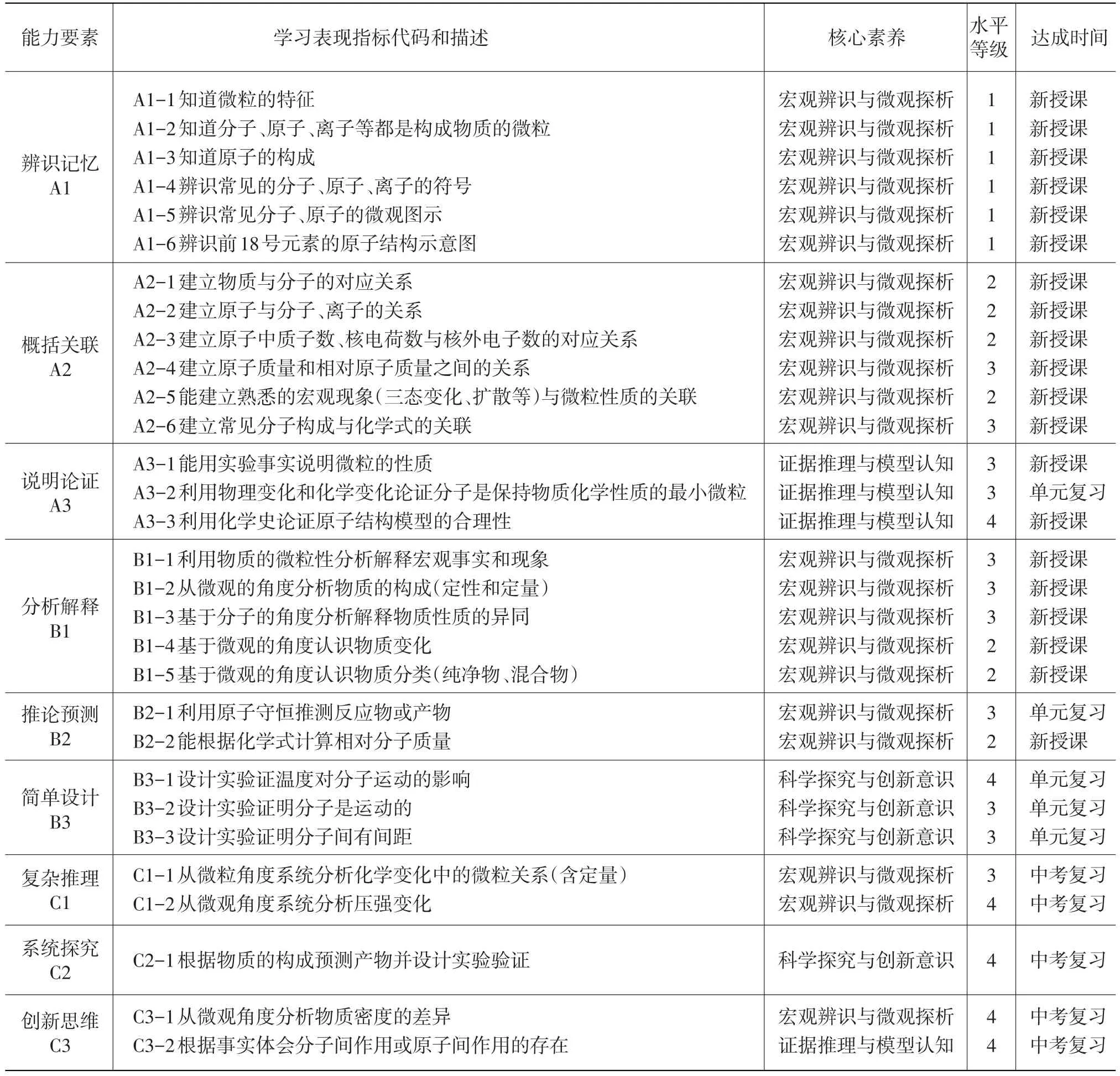

以核心概念“分子和原子”为例,基于初中化学学科核心素养和关键能力的系统构成及评价模型,结合已有研究和《义务教育化学课程标准(2011年版)》的相关内容要求,构建“分子和原子”的学习表现指标体系,具体见表1。

表1 核心概念“分子和原子”的学习表现指标体系

表1中还基于专家多轮论证标记了具体学习表现指标对应的学科核心素养、水平等级以及教学达成时间。教师可利用在线测评平台,在不同的学习阶段选择相应的单元微测和总测,或根据不同的学习阶段学生应达到的具体学习表现指标,选择相应的测试题,组成新的测评工具,推送给学生进行形成性或终结性评价,从而记录和追踪学生不同学习阶段的学科核心素养和关键能力表现情况。

基于各核心概念的具体学习表现指标,可开发相应的测试题,形成在线测评题库,用于形成性评价和终结性评价。

2.3 基于学科核心素养和关键能力测评试题的研发策略及多维度编码框架

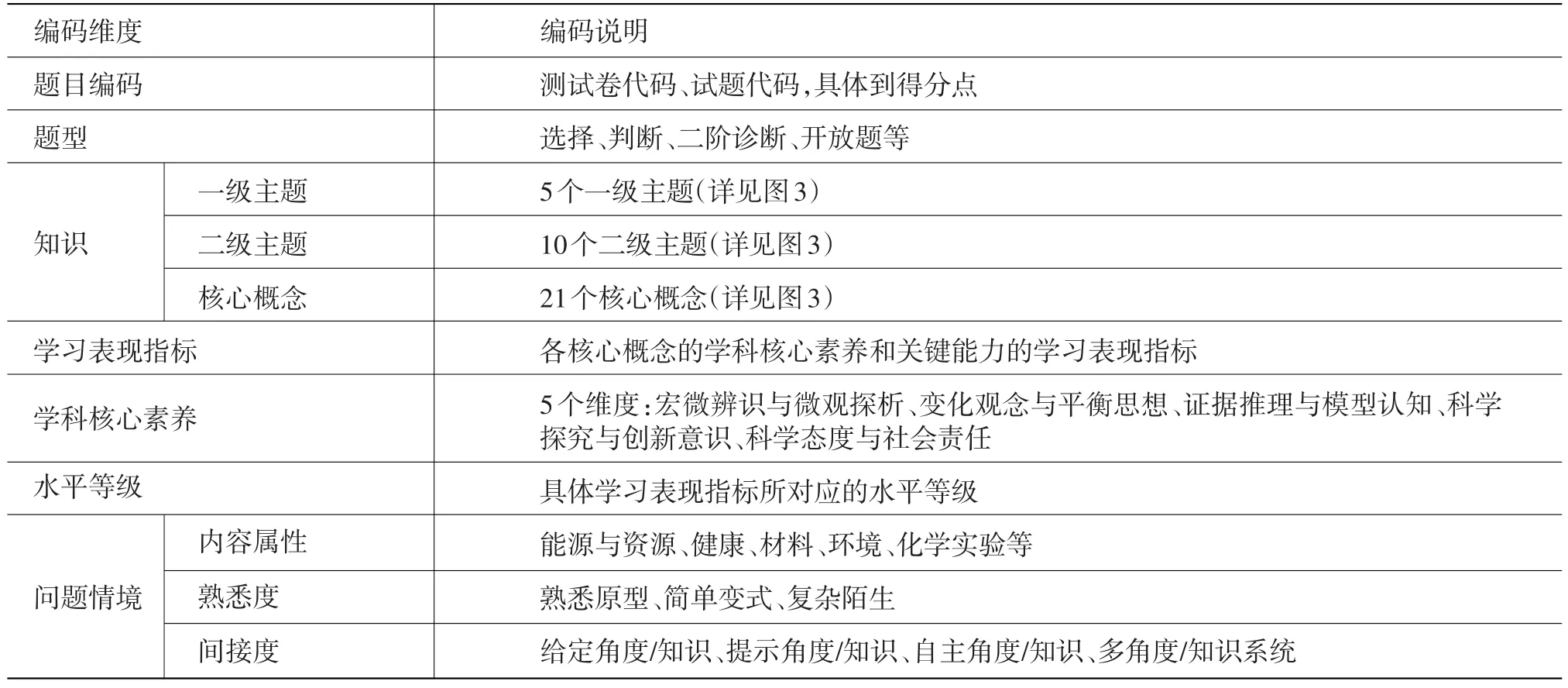

研发基于学科核心素养和关键能力测评试题时,以初中化学学科核心素养和关键能力的系统构成及评价模型为基础,将知识经验、认识方式、学科核心素养和关键能力表现密切关联,创设丰富的、不同陌生度和间接度的问题情境,使用选择、判断、二阶诊断、开放题等多样化的题型,依据学生是否达到相应的学科核心素养和关键能力水平制定评分标准。因此,可从题型、知识、学习表现指标、化学学科核心素养、水平等级、问题情境等多个维度编码测评试题,见表2。

以上维度亦是测评试题开发所需考虑的维度。通过多个维度编码测试题,从而可多个维度分析并深度挖掘学生测试数据,为反馈诊断报告提供思路和方向。

2.4 测评试题示例

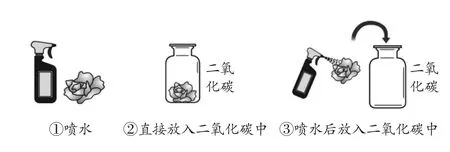

例1取4朵用石蕊溶液染成紫色的干燥纸花完成如下实验,该实验如何证明二氧化碳和水发生了化学反应?

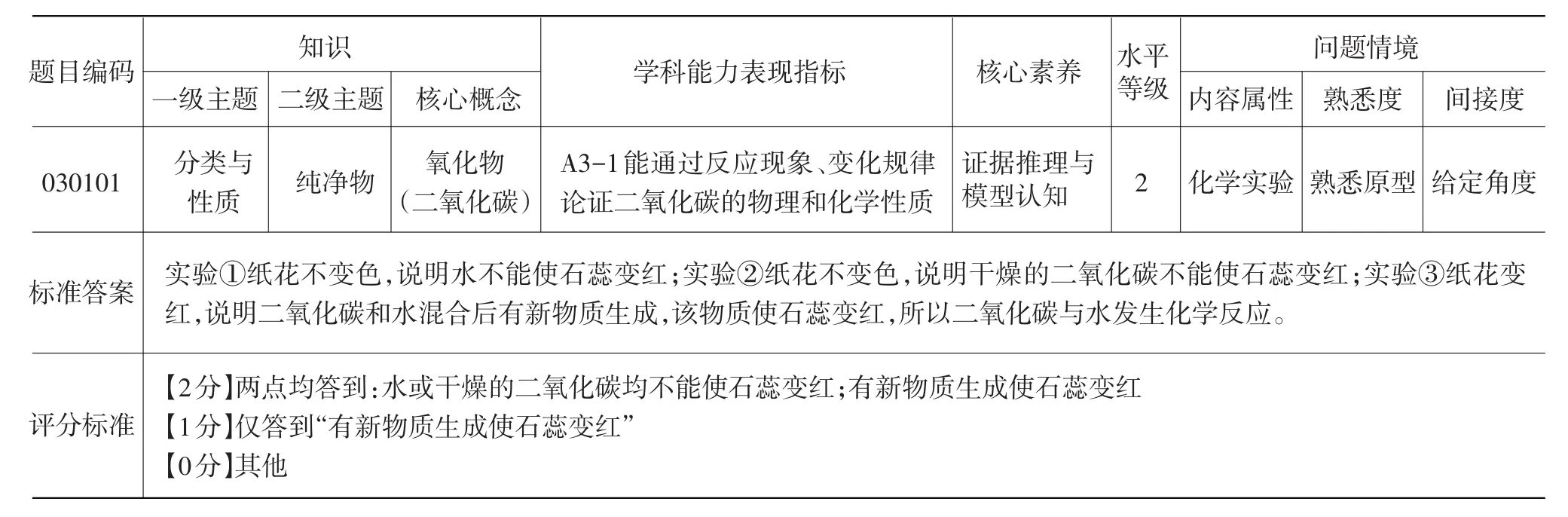

例1以教材原型实验为情境,考查说明论证能力。依据表2的编码框架将例1编码,见表3。

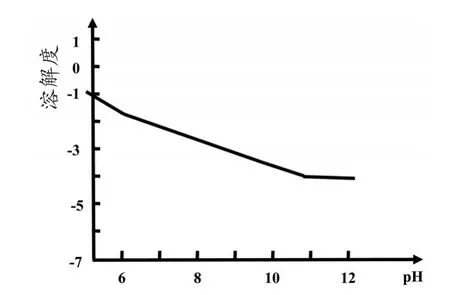

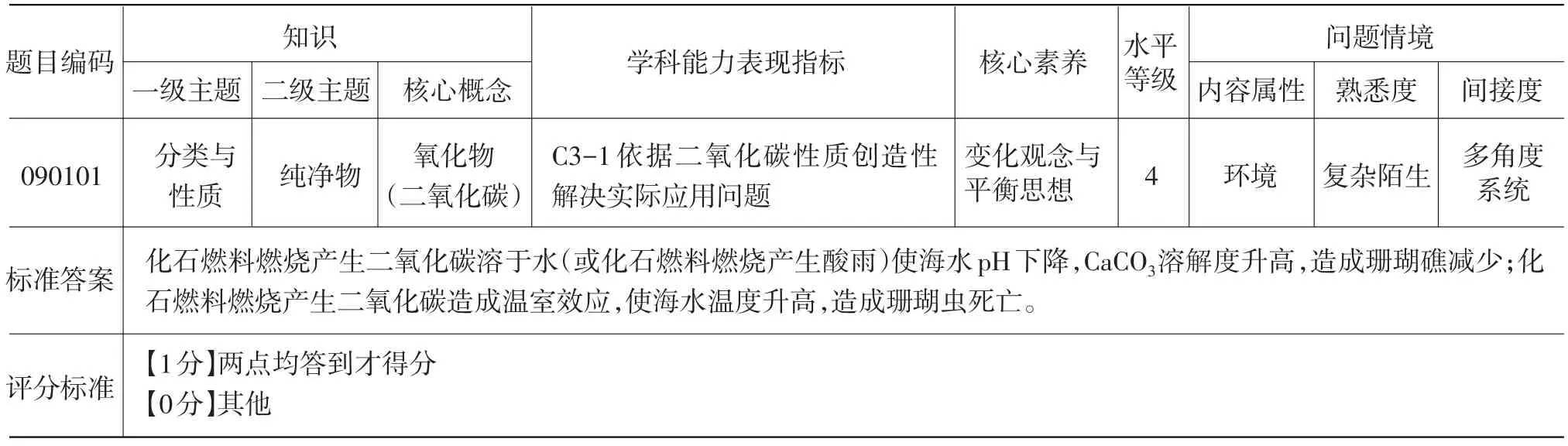

例2珊瑚礁是海洋生态中非常重要的一环。珊瑚虫的生长发育对水温、水深和光照等条件都有比较严格的要求,外界条件的改变都可能造成珊瑚虫的大量死亡。而已形成的珊瑚礁也受海水环境的影响,如图4所示即为珊瑚礁的主要成分CaCO3在水中的溶解度随pH的变化。

近几十年来,随着化石燃料的大规模利用,海洋中珊瑚数量锐减,在过去的30年里,最大的珊瑚礁——大堡礁,已经失去了近50%的珊瑚,并正以越来越快的速度不断衰亡。

表2 基于学科核心素养和关键能力测评试题的多维度编码框架

请你根据所学知识,猜测为什么化石燃料的大规模利用会影响海洋中珊瑚的数量。

表3 例1编码表

图4 CaCO3水溶液的溶解度与pH关系

例2以“珊瑚消融”这一陌生情境考查学生的创新思维能力,引导学生能够在面对实际问题时,主动从化学视角提取体系中的物质、分析物质性质,创造性地分析或解决陌生情境中的实际问题。例2编码见表4。

3 初中生化学学科核心素养和关键能力的追踪评价案例

表4 例2编码表

基于以上理论基础和设计思路,在智慧教育平台——智慧学伴[15]上实现了“互联网+”初中生化学学科核心素养和关键能力的追踪评价。该平台已在北京市某区推广应用,学生每学年在“智慧学伴”平台上进行学年前总测、学期总测、学年后总测以及学期内持续进行各核心概念的测试,全过程记录学生的化学学科核心素养和关键能力表现,教师在线批阅后及时推送给学生单次和历次测评诊断反馈报告。单次测评诊断反馈报告包括测评整体概况、学科能力表现、主题能力表现、核心素养表现、薄弱的学习表现指标分析等维度;历次测评诊断反馈报告包括化学学科知识图谱中各核心概念表现的水平等级、历次测评水平等级变化情况、历次测评学科能力表现变化情况等维度。图5为某初中学生的单次诊断反馈报告和历次诊断反馈报告。同时,该平台不仅能够生成学生个体的追踪诊断反馈报告,同时会生成面向家长、教师、学校管理者、区域管理者等不同群体的追踪诊断反馈报告。

图5 某初中学生单次和历次测评诊断反馈报告

4 结束语

本研究实现了对学生学习过程数据的采集与汇聚诊断,对学生学科核心素养和关键能力表现进行了全面分析。未来需进一步挖掘学生的学习行为数据,利用先进的测评理论和方法进一步优化不同次测评的等值设计与处理,结合学生实证数据进一步修订和完善水平等级,挖掘不同概念、不同学习表现指标之间的依赖关系、学习顺序等,实现自适应测评等。