“脚盆”与“ 虎子” :性别考古的新视角

文 图/张立东

某年某月的某一天,在考古实习工地,一个男生挖到一件年代很晚(相对于夏商周)的陶盆,于是非常严肃认真地前来请教其年代与功用。懵然中,灵机一动戏言曰:“尿盆”,顿时全场转入静音模式。这时突觉言语有些粗俗,于是趁机讲了几个相关的故事,以显示自己的“文明”与“博学”。

黄庭坚涤母溺器

第一个故事是当年野外踏查时听说的。据说有个考古学家去野外调查,捡回来一个陶盆,后经仔细研究才知道原来是一个年代不太久远的尿盆。这个段子似乎在考古界很流行,不知是真正发生过的,还是杜撰的。不过说者大多是告诫或提醒听者要谨慎对待晚期陶片,以免闹出乌龙。第二个段子则是“文学青年”时期“泛读”的收获。据说“宁夏王”马鸿逵最后撤离时,已经走到前往飞机场的汽车跟前了,忽然命令卫兵去拿老太太(母亲)的尿盆。原来老太太65岁大寿时,财政厅长赵文府用65两黄金为老太太打造了一个尿盆。这65两重的黄金尿盆当然值得马主席专门记挂了。

嗣后,时常想起此事,并不时扣问自己:“已经出土的古代器物中有无尿盆?”所谓尿盆是冬夜放在室内用来小解之器。在没有卫生间的房子里,这类器物在冬天是必不可少的。现在中国考古学界对秦汉之前的器物进行分类时,并没有“尿盆”一项。如果当时真有尿盆,而我们却避而不辨或辨而不识,就必然会发生错拿尿盆当食器、酒器的乌龙,给站在太空看地球的大神们增加笑料。

脚盆

只是尿盆一词略显粗俗,不太适合明目张胆地在文题中使用。在反复思量之后决定以“脚盆”代之。这也算得上是春秋笔法吧!借用“脚盆”,也是有“讲”的。在某些时空中,睡前洗脚之盆和夜间方便之盆是通用的,人们就会用稍显文明的“脚盆”指称尿盆,于是有时专用的尿盆也被委婉地称作“脚盆”。天涯社区里的“丢丢妹KK”曾发言说:公公婆婆晚上用脚盆方便,于是请他们改用痰盂。婆婆却说:“我们在家晚上起来不方便,厕所在院子里,冬天冷……所以我们洗完脚,就用脚盆当尿盆。这样方便!”“丫头王小珮”在一篇题为《端脚盆》的博文中说:“检察院的男人们为了解决自己老婆和孩子的方便问题,就都给自己家买了一个小尿盆(这个词不太好听,我们地方有个说法叫“脚盆”,后面就用“脚盆”代替)。”

“脚盆”与“尿盆”的混用现象,对我们探讨盆类陶器的功用颇有启发。我们发现的仰韶、龙山与二里头时代的诸多盆类器(或深腹、或浅腹)中,是否有“脚盆”呢?即使是21世纪的今天,市面上仍然少见专用的菜盆、脸盆、脚盆等。刚到别人家的客人,若无主人指点,是很难区分放在一起的脸盆和脚盆。2016年去焦作李屯遗址考古队时,同学照规矩发给一条新毛巾、两个新塑料盆。显然实习队的安排是:这两个大小相同而花色各异的盆,一个用作脸盆、一个用作脚盆。相信在规范化程度远不如今日的古代,这种情况一定是存在的。只有身在具体场景中的人,才能分得清楚其具体功用。现代考古家面对一堆盆形器时,很难通过观察推定某器的具体用途。可喜的是,科技考古中有一门“古代残留物分析”的学问。相信经过残留物分析,是有希望进行比较科学的判断的。作为一个普通的考古者,只要能够想到各种可能性,从而提出问题就算合格了!

古代残留物分析 从古代动植物、器物、土壤遗存中提取残存下来的有机物,利用科学检测手段来判断残留物来源,可以了解古代动植物的加工、利用等信息。其基本方法包括古代DNA分析、淀粉粒分析、蛋白质分析、脂类分析、炭化物分析等,对于了解古代社会生活的方方面面具有重要研究意义。

虎子

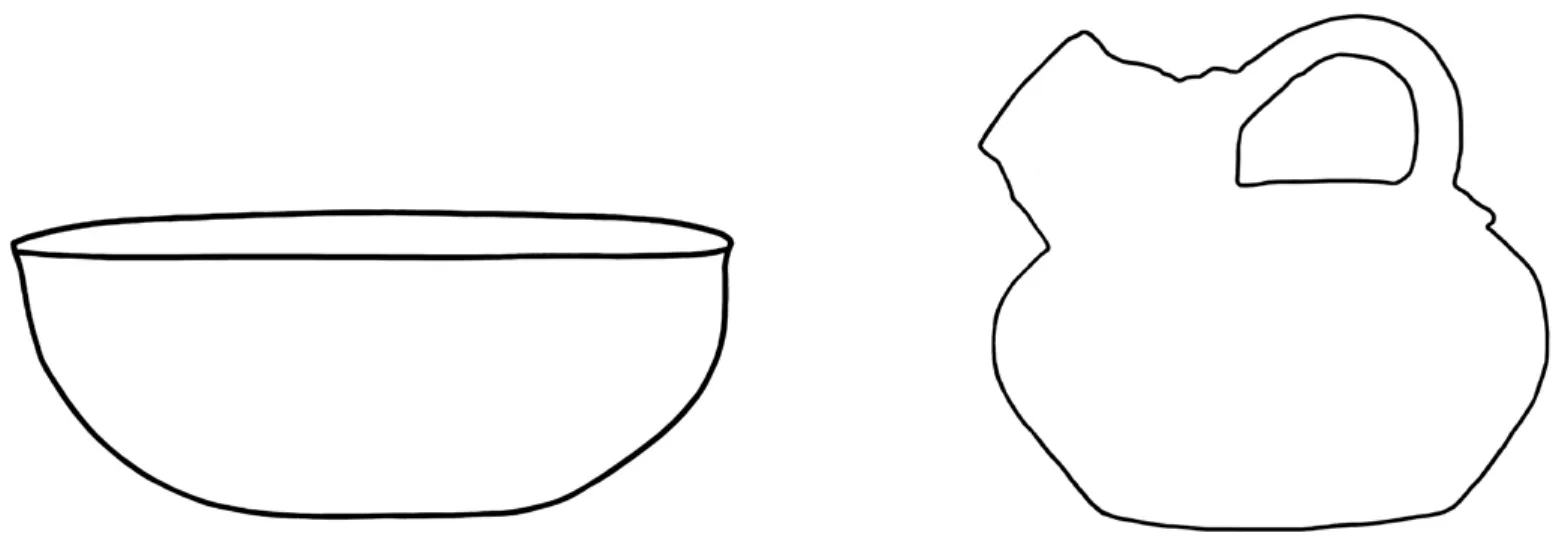

世事无绝对。有些考古语境足以帮助我们辨识出尿盆。1959年发掘的江苏镇江阳彭山东晋墓“原葬两棺……棺前各有一小砖台。较高的随葬品都放左边,较矮的放右边。同时在左边出一虎子,右边出一盥盆,并在棺中出戒子和银发钗,因此也许左边是男棺、右边是女棺”。墓中与虎子对应的高9厘米、口径26厘米的“盥盆”很有可能就是女性墓主所用的尿盆。

《亮剑》中的李云龙曾向陈赓立军令状:若是消灭不了山崎大队,你就把我脑袋拧下来当夜壶用。对于充分享受了现代取暖设备的年青一代,夜壶是一个很陌生的玩意儿,可对于古人而言,它却是高级享用品。有了它,在寒冷的冬天不出被窝就可以解决问题。

相对于男女通用,又可能与脚盆等混用的尿盆,男性专用的夜壶是比较容易辨识的。早在1950年代,多数学者已经认定汉魏六朝的瓷虎子就是夜壶,现在已很少有人非议此说了。所谓的虎子多为青瓷,造型为卧伏的虎形,腹部肥大,口部斜直上仰,背上有桥形提梁。

阳彭山东晋墓“盥盆”与虎子

青铜虎子,王家山春秋墓

漆虎子,长沙五里牌战国墓

实际上,类似虎子的器物可以追溯到春秋时代。已知年代最早的一件是1985年4月在江苏镇江谏壁王家山春秋晚期土墩墓出土的。这件青铜器呈卧伏状,前有一个近直椭圆形大口,背上设半环形把手,全身素面,四只蹄足以浮雕的形式显于器身。

年代稍晚的还有1980年出土于长沙五里牌战国楚墓的漆虎子。全器用两块木料拼合而成,镂空雕刻出口、腹、眼、耳、四肢,尾巴卷到脑后成为把手,器内外髹黑漆,表面用黄褐色绘成云凤纹。北京故宫博物院收藏有一件战国晚期的错金银鸟纹青铜虎子,重1.7公斤,宽22.6厘米,高13.6厘米。器扁圆,大腹,管状流,有鋬。通体饰金银丝镶嵌纹饰,腹部以鸟纹为主题纹饰,口部、腹下部饰V形连纹。器底部饰涡纹。现在可以推断,早在春秋时期虎子已在东南地区出现。

鸭形壶

在查考东周时期“虎子”的过程中,我们想到了二里头遗址、良渚文化和马桥文化中的“鸭形壶”。鸭形壶与虎子实在是太相似了:一是造型均取象于动物;二是均为大口,只是鸭形壶者更大;三是背上有一提梁;四是肚大能容。这些共性足以指引我们认定鸭形壶就是虎子的前身。后来读到李铧、郑淑霞的《“虎子”的用途及相关文化》,才知道早已有人认定其为“虎子”。早期鸭形壶与虎子都流行于东南地区,似乎正好验证了这种推论。东周时期兴盛起来的吴越文化,具有浓厚的当地文化特色。现在看来,似乎当时曾经发生过类似“文艺复兴”的运动,不少当地传统文化都被发掘出来并加以发扬,虎子的出现与发展,或许正是这次文化复兴运动中的一项重要内容。

历代虎子造型图(《文物春秋》1999年第2期)

二里头遗址的鸭形壶非常引人注目。1965年发表的简报已经报导,后来随着对马桥文化、良渚文化的认识日益深入,学者们一致认为二里头的鸭形壶来自东南地区。由于其造型别致,又来自外地,因此很多面向大众的媒体都对此壶予以充分的重视。

铜虎子,十六国北燕,辽宁省博物馆藏

鸭形壶,二里头遗址

无锡运河西路的鸭形壶雕塑

二里头遗址被列入20世纪百项考古大发现时,主题图片就是在发掘现场照上贴上了铜爵、牌饰和鸭形壶,并将鸭形壶视作“水器或酒器”。因为鸭形壶造型美妙,苏沪杭地区的学者与公众对其颇为珍爱。无锡的运河西路建有两个鸭形壶的雕塑。分别以无锡许巷遗址和上海金山亭林遗址出土者为原型。如果鸭形壶最终被认定与虎子是同类器,那么学者还会不会选取鸭形壶作为陶器代表呢?由此可以体会到辨识夜便器的意义之大。当然,鸭形壶的功能现在还不能定论。这主要是因为鸭形壶普遍比后世的虎子要小,而且鲜有出土于墓葬者。希望将来的残留物分析会给我们带来肯定的结果。

性别标识

不少学者总结说虎子在夫妻合葬墓中都出现在男性一边,多放在死者脚边或单置一处。这一规律对于判断不太确定的同类器颇有启发。相信,随着材料的增多和研究的深入,我们对夜便器的辨识会越来越有自信。

女权主义运动催生的性别研究,也波及到考古学,从而形成性别考古这一学术领域。已有的性别考古集中在墓葬研究,主要探讨男女在埋葬习俗方面的差别,而其最基础的工作就是辨识墓主的性别。除了利用人骨来判定墓主的生物性别外,还可以利用遗迹遗物来判定墓主的社会性别。如果我们能够确认鸭形壶或其他器类是虎子的前身,那么我们在判定墓主的性别时就多了一条比较可靠的标准,其学术意义是不可低估的。