基于三维生态足迹模型扩展的土地承载力指数研究*

——以河北省为例

沈文东, 许 皞,2**

(1. 河北农业大学资源与环境科学学院 保定 071000; 2. 河北农业大学国土资源学院 保定 071000)

当代社会经济良好发展的根本是保持区域内的生态环境良好和自然资源的丰富。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高, 对自然资源的需求量也将日益增加。由于资源的过度消耗, 造成了土地沙漠化、大气污染、资源枯竭等一系列问题, 成为了阻碍区域经济可持续发展的因素。因此, 实现可持续发展的关键是实现生态可持续[1-3]。生态可持续是指在生态环境得到改善的基础下消耗更少的资源产生更大的经济效益, 并满足生态系统在时间、空间和资源优化上的可持续性, 是可持续发展的主要内容和环境基础[1]。生态足迹法适用于人类自然资源需求及供给的测度[4]。生态足迹法是由 Rees[5]在1992年提出, 1996年Wackernagel等[6]将其进一步发展, 用于计算人类对资源的利用程度和自然资源的供给量, 并在国内外得到了广泛应用和实践[7-10]。Niccolucci等[11]提出了三维生态足迹模型, 引入了足迹广度和足迹深度指标, 用以表征人类对资源流量和资源存量的使用状况。方恺等[12-13]首次将三维生态足迹模型引入中国并进行了优化改进, 引入了资本流量占用率和存量流量利用比两个指标。但前人对三维模型的研究, 未能将生态盈余状态的分析纳入到三维模型框架中。

本文针对以上不足, 通过变化足迹深度的取值范围, 扩展了原有的三维生态足迹模型, 把盈余和赤字放在了一个模型框架之中, 实现了自然资源消费对资源流量和资源存量占用程度在核算上的统一。并以河北省为例, 计算了河北省2002—2016年的生态足迹、赤字盈余及足迹深度, 构建了土地压力评价指数体系, 计算了农产品压力指数、水资源压力指数、碳汇压力指数、建设压力指数和土地综合负担指数等土地压力指数, 用于判断区域内居民对水资源、农产品、化石燃料的消费以及建筑设施对资源的占用情况, 并用于判断生态承载力系统的超载程度。

1 评价模型及数据来源

1.1 三维生态足迹模型

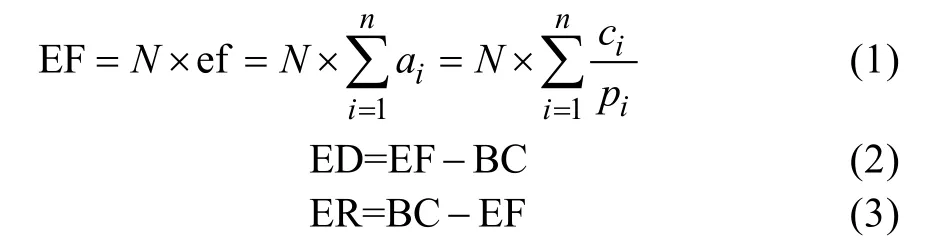

在一维生态足迹模型的基础上, Wackernagel[14]引进了生态盈余和生态赤字, 将一维模型发展为二维模型。二维生态足迹的计算公式如下所示:

式中:i为消费商品的类型,pi为i种消费商品的全球平均生产能力,ci为i种商品的人均消费量,ai为人均i种商品折算的生物生产性土地面积,N为人口数, ef为人均生态足迹, EF为总的生态足迹, ED为生态赤字, ER为生态盈余, BC为区域所能提供的生态生产性土地面积。

在二维模型的基础上, Niccolucci等[15]新增了足迹深度和足迹广度两个指标, 将模型扩展为三维进行了时间上的分析, 解释了人类的生产生活对资源流量和存量的使用情况。二维生态足迹模型只表征出了自然资源流量, 而三维生态足迹模型还表征了自然资源存量, 在自然资源流量不能满足人类的生产生活时, 将消耗自然资源存量。

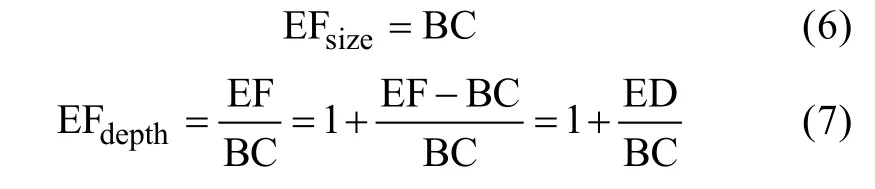

自然资源存量用足迹深度来表征, 即当区域内的生态生产用地小于生态足迹时, 需要消耗自然资源存量, 这就需要引入生态足迹深度来代表人类的生产和生活消耗的资源存量状况, 生态足迹与生态生产用地之比为足迹深度。足迹广度则是指对自然资源流量的使用大小, 也就是说此时生态生产性土地面积大于生态足迹, 即足迹广度等于生态足迹。

在二维模型中存在以下关系:

式中: EF为生态足迹, BC为区域所能提供的生态生产性土地面积, ED为生态赤字。

在模型演变过程中, 存在着以下关系:

若 EF×BC<0, 则:

若 EF×BC>0, 则:

式中: EFsize为足迹广度, EFdepth为足迹深度, EFdepth≥1。

1.2 三维生态足迹模型扩展

1.2.1 纳入自然资源流量结余核算的三维模型

二维模型计算只是简单地利用一个区域内的生态盈余(赤字), 来描述人类活动对自然资源的利用是否超过区域的供给能力。三维模型则是通过足迹广度和足迹深度表征人类生产生活对资源流量使用的程度和资源存量透支的大小。而前人对三维模型研究的重点放在了对存量透支情况的计算, 并未对盈余状况下资源流量的结余数量进行研究。因此,本文针对该点不足, 扩展三维模型中的足迹深度,使自然资源流量也可用足迹深度计算, 把盈余和赤字放在一个模型框架中。

前人构建的模型是在生态盈余时用足迹广度表征生态足迹的大小, 未将生态盈余和生态赤字放在一个三维框架中。本文对三维生态足迹模型扩展之后, 不再使用足迹广度这一指标。

扩展后的三维生态足迹模型如下:

式中: EFdepth≥0。

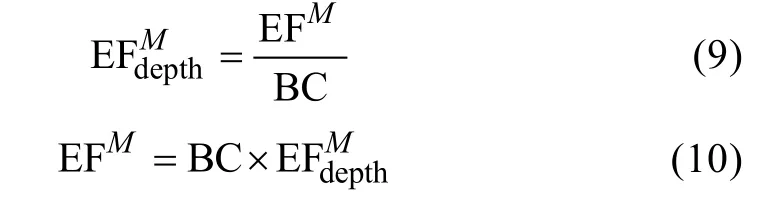

当 0≤EFdepth<1 时(如M点):

式中: EFMdepth为M点的足迹深度, EFM为M点的生态足迹。0≤EFdepth<1时, 资源流量存在结余, 没有消耗自然资源存量, 生态足迹处于盈余状态, 此时足迹深度用来表示人类的生产生活对自然资源流量的使用情况。模型扩展后实现了时间尺度上对生态盈余的大小进行计算, 从而实现对自然资源流量使用状态的三维表征。计算公式如下:

式中: ERM为M点的生态盈余, 表示人类消费自然资源后剩余的资源流量的数量。

当EFdepth=1时(如N点):

此时人类的资源消耗数量等于资源流量, 既不盈余也不赤字, 处于临界点,N点的生态足迹用EFN表示。

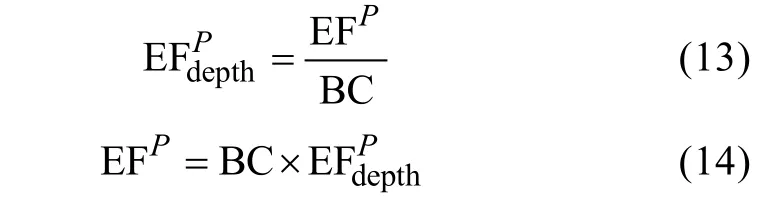

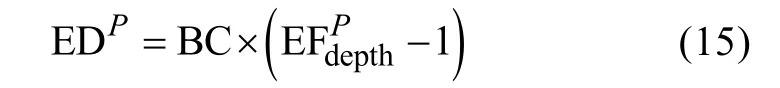

当 EFdepth>1 时(如P点):

式中: EFdepth为P点的足迹深度, EFP为P点的生态足迹。EFdepth>1时, 开始消耗资源存量, 此时足迹深度表征的是使用资源存量的程度。

生态赤字的计算如下所示:

式中: EDP为P点的生态赤字, EFdepth为P点的足迹深度。

Niccolucci等[11]所建模型中没有生态盈余状态下的三维表达, 本文通过将EFdepth≥1扩展到EFdepth≥0,将生态盈余状态也囊括到足迹深度中, 通过计算生态盈余状态下对资源流量的占用, 以及赤字状态下存量使用的状况, 将盈余与赤字两种状态合为一体,使资源流量和存量在计算上统一。

1.2.2 土地利用类型间生态赤字和盈余的处理

在以前的计算中均将资源的消费折算到耕地、草地、林地、建设用地、化石燃料用地、水域等 6种生产性土地中。在对几种土地利用类型面积进行修正加和最后得到总生态足迹, 未考虑不同土地利用类型在功能和生产力上存在替代关系, 也不能反映各土地利用类型的供求关系, 使结果产生很大误差[16]。本文依旧计算各土地利用类型的足迹深度和生态盈余赤字, 分析不同土地利用类型的资源供需关系, 为区域土地利用结构提供指导; 同时, 通过均衡因子将各土地利用类型进行调整, 使各土地利用类型的功能在量纲上统一, 之后加和得到总生态足迹, 再计算足迹深度。这样的结果较为准确, 使区域内各土地利用类型在功能上成为一个整体。

2 土地压力指数构建

本文在扩展模型的基础上, 构建农产品、水资源、建设、碳汇等不同生态生产性土地的土地压力指数和土地综合负担指数, 通过各个指数细化土地综合承载力指标体系, 并评价人类的生产生活对土地的负担值[17-18]。

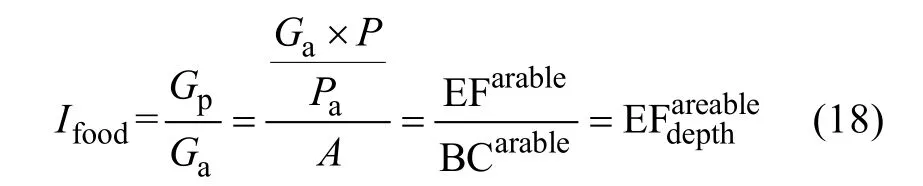

2.1 农产品压力指数

农产品压力的来源主要是区域内居民对农产品的需求[19-20], 可以表达为某一区域内的人均农产品需求量与人口的乘积:

式中:Gp为区域内的农产品压力,Ga为区域内居民对农产品的人均年需求量,P为区域内总人口数。农产品产出能力可表达为区域内耕地面积与生产能力的乘积:

式中:Ga表示区域内的农产品生产能力,Pa表示耕地农产品产出量,A表示区域内耕地的总面积;

由上述分析可知区域内农产品压力指数与其区域内的农产品产出能力呈反比, 与农产品压力呈正比。可以表示为:

式中:Ifood为农产品压力指数, 也就是土地的足迹深度; EFarable为耕地的生态足迹; BCarable为区域的土地数量。

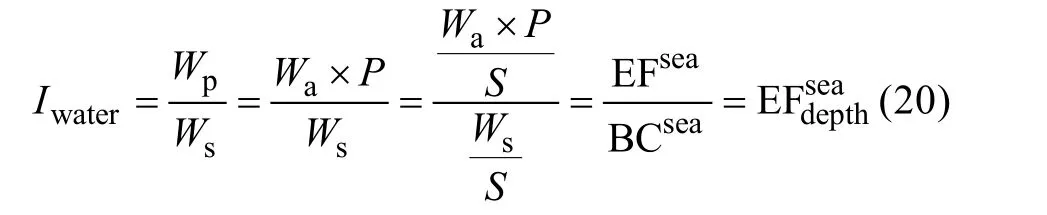

2.2 水资源压力指数

水资源压力指生活生产用水需要的水资源区域[21-22]。某区域的水资源压力等于人均需水总量乘以总人口:式中:Wp为某一区域的水资源压力,Wa为区域内人均需水总量,P为区域内的总人口数。

用Ws表示水资源的承载力。水资源压力指数与农产品压力指数相同, 与Wp呈正比与Ws呈反比, 表示为:

式中:Iwater为水资源压力指数, 即水域的足迹深度;S为区域内单位面积水域水资源数量的最大提供量; EFsea为水资源消费的生态足迹, BCsea为水资源总面积。

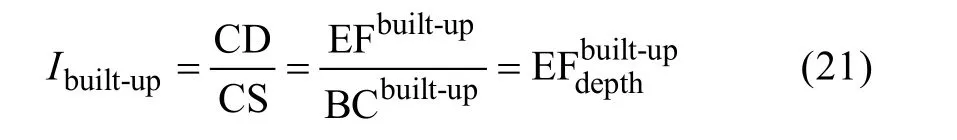

2.3 建设压力指数

区域建设压力与人类对建设用地需求量呈正比。建设压力指数计算公式为:

式中:Ibuilt-up为建设压力指数, 即建设用地的足迹深度; CD为建设用地需求量; CS为区域建设用地供给量; EFbuilt-up为建设用地的生态足迹; BCbuilt-up为建设用地面积。

2.4 碳汇压力指数

区域内自然界需要同化人类燃烧化石能源产生的CO2的量为碳汇压力[23]。碳汇压力与CO2排放量呈正比, 表示为:

式中:Cp为区域内生物圈所承担的碳汇压力,Ea为CO2的人均排放量,P为区域内总人口数量。

林地、农田和草地主要承担同化CO2的能力, 林地、农田和草地面积越大, 生物圈的碳汇能力越强。土地碳汇能力用一个区域林地、农田和草地所能同化的CO2数量来衡量, 用Pa表示。碳汇压力指数可以表示为:

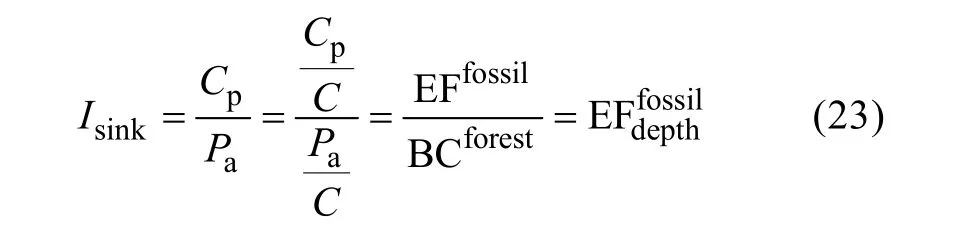

式中:Isink为碳汇压力指数, 即化石能源用地的足迹深度;C为区域内林地、农田和草地所能同化的CO2数量; EFfossil表示化石燃料消费的生态足迹; BCforest表示区域内林地农田和草地的总面积。

2.5 土地综合压力指数

在三维模型框架下, 将区域人口的农产品消费、水资源消费、建设用地需求和 CO2排放等, 以各类生态生产性土地面积的形式进行量化, 并通过均衡因子平衡各地类之间的生产力差异, 将各地类土地面积进行加和, 得到区域人口的生态足迹。在此基础上, 引入土地综合压力指数对土地承载压力状况进行评价。土地综合压力指数可以用足迹深度表示, 即:

式中:Icomprehensive为土地综合压力指数, 即区域足迹深度; EF为区域内生态足迹, BC为区域内所能提供的生态生产性土地面积。

2.6 数据来源

扩展后的三维生态足迹模型中, 自然资源消费核算包括生物资源消费和能源消费两类。 生物资源消费以日常消费的食物为主, 如农产品、动物产品、水产品、水果和木材等, 各消费项目的折算系数采用联合国粮农组织计算的有关生物资源的世界平均产量标准。能源消费包括煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、天然气、热力、电力等, 其中电力和热能的消费折算通过《中国能源统计年鉴2010》中公布的标准煤系数折算成标准煤, 根据全球平均标准煤能源足迹折算成建设用地面积; 其他的化石能源消费折算为化石燃料用地,折算的标准采用世界上单位化石燃料生产土地面积的平均发热量标准。生物消费和能源消费的数据主要来自于《河北省统计年鉴》(2002—2016年)。均衡因子采用WWF发布的《Living Planet Reprt 2008》中 2005年公布的数值, 产量因子采用刘某承等[24]计算的 2001年中国各土地利用类型的产量因子。河北省所能提供的生态生产性土地面积, 根据2003—2017年河北省土地利用变更调查数据整理获得。

3 结果与分析

3.1 河北省生态足迹变化

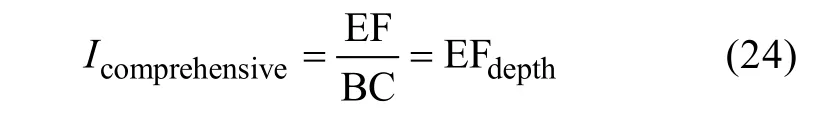

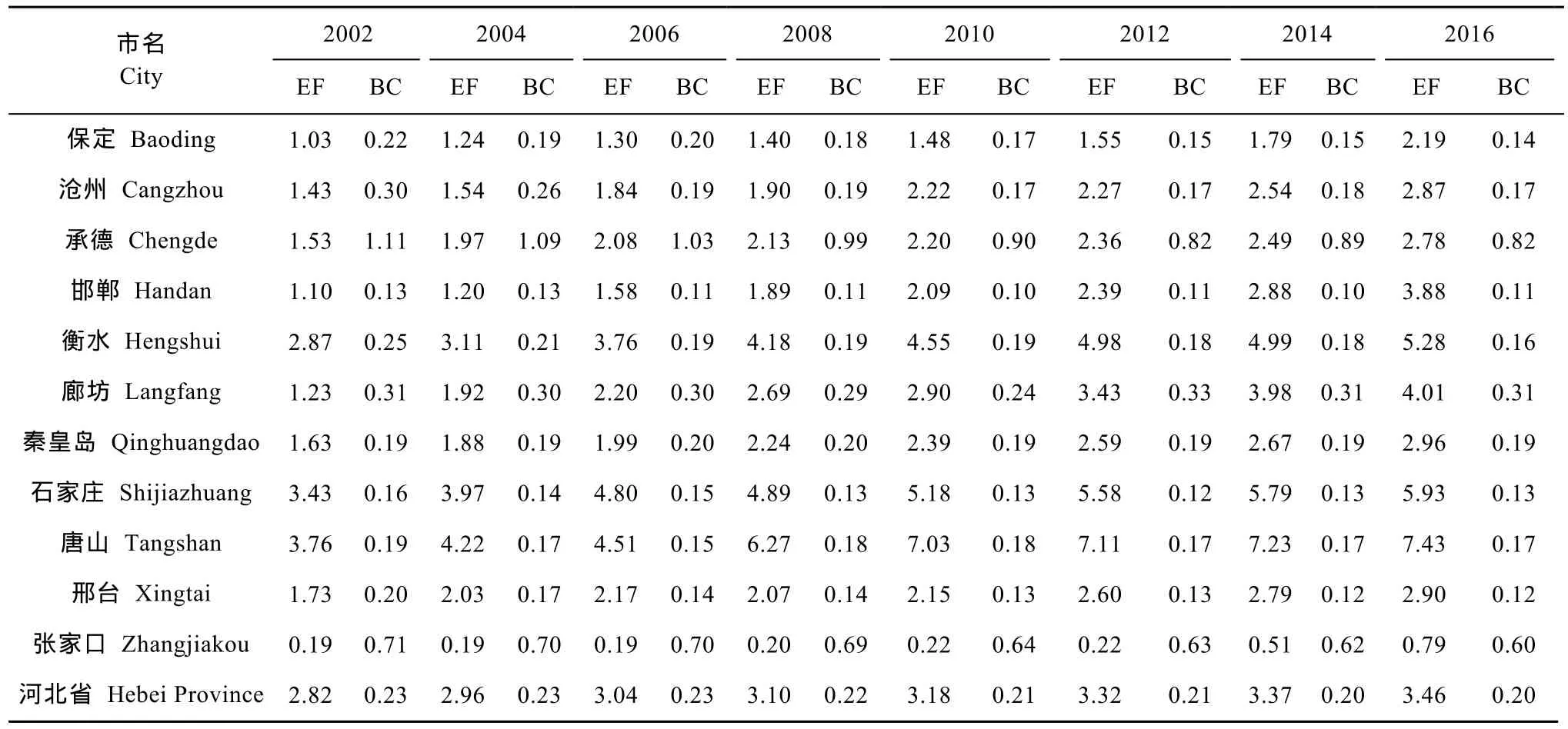

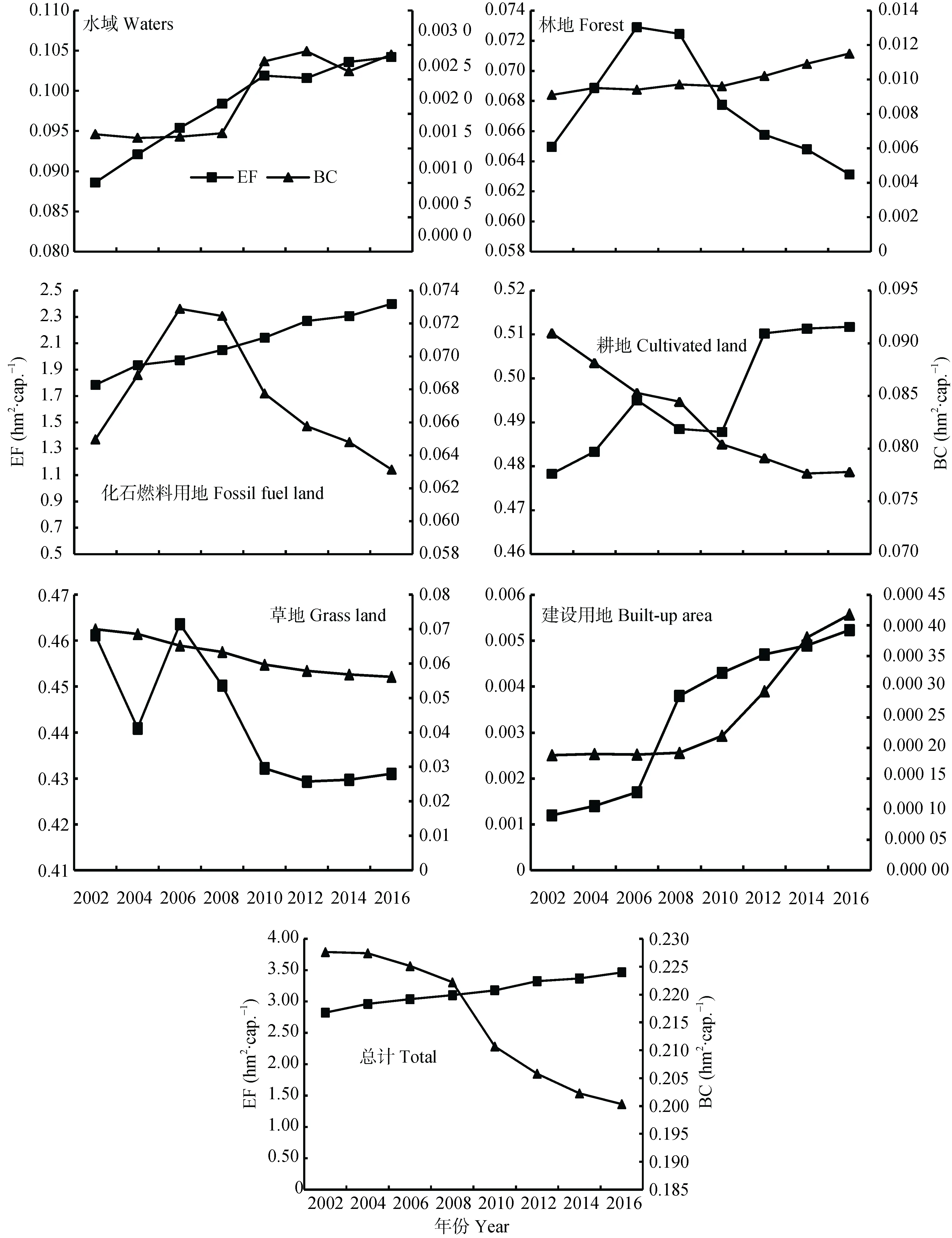

2002—2016年河北省各地生态足迹(表 1)不断增长, 且在2016年达到最大值, 为3.46 hm2·人-1。6种土地利用类型的人均面积14年来一直保持在0.22 hm2·人-1左右, 变化幅度不大(图 1)。生态足迹的增加, 表明对自然资源使用量增加, 但各土地利用类型的人均面积变幅不大, 这对河北省的生态系统造成了难以承受的负担, 不利于可持续发展。

从各土地利用类型看, 14年间耕地和水域的人均生态足迹维持在 0.50 hm2·人-1和 0.98 hm2·人-1左右, 上升幅度较小。2016年草地的人均生态足迹为0.43 hm2·人-1, 与 2002 年相比降低 0.03 hm2·人-1, 呈下降状态。此3种土地利用类型生态足迹变化不大,说明河北省粮食基本能够实现自给自足。林地不但发挥着为人类提供果类和木材的功能, 还可以吸收化石燃料燃烧产生的 CO2。本文在计算生态生产性土地面积时, 默认为全部的林地均具备以上两种功能。林地的生态足迹维持在 0.10 hm2·人-1左右, 变化较小。2016年化石燃料用地的人均生态足迹为2.40 hm2·人-1, 与 2002 年相比增长 0.62 hm2·人-1。由此可以看出, 化石燃料用地消费量的增长速度极快,远远地超过了生物资源所能同化的量, 林地对化石燃料燃烧产生 CO2的同化压力越来越大。由于河北省人口增长较快, 对住房要求越来越高, 造成建设用地的生态足迹增长较快, 由0 hm2·人-1增长到0.01 hm2·人-1, 但人均建设用地面积较小, 主要原因是规划对建设用地数量的严格管控。

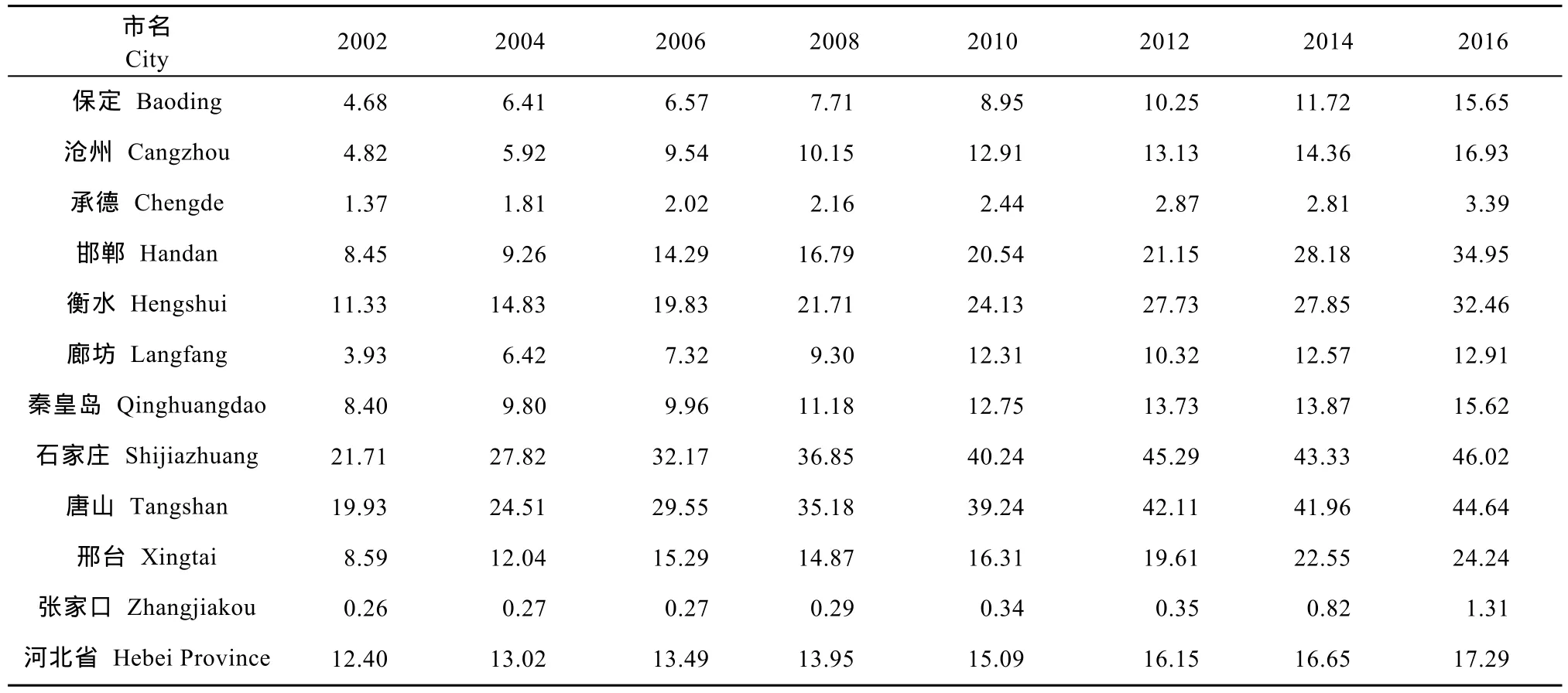

从各市看, 各土地利用类型的土地面积变化较小, 但生态足迹呈上升状态。张家口市生态足迹增长较慢, 人均生态足迹未超过 1.00 hm2·人-1, 表明张家口市的资源消费量小于自然资源供给量, 未能充分利用自身的自然资源; 保定、沧州、承德、秦皇岛、邢台等 6市生态足迹呈缓慢的上升状态, 人均生态足迹增长介于1.10~1.50 hm2·人-1; 衡水、石家庄、唐山等市, 生态足迹较大且增长较快, 2016年的人均生态足迹分别为 5.28 hm2·人-1、5.92 hm2·人-1、7.43 hm2·人-1, 与 2002 年相比分别增长 2.41 hm2·人-1、2.50 hm2·人-1、3.67 hm2·人-1, 增速较快, 主要原因是3市的经济发展都主要依靠自然资源的消耗, 不利于可持续发展。

3.2 河北省足迹深度变化

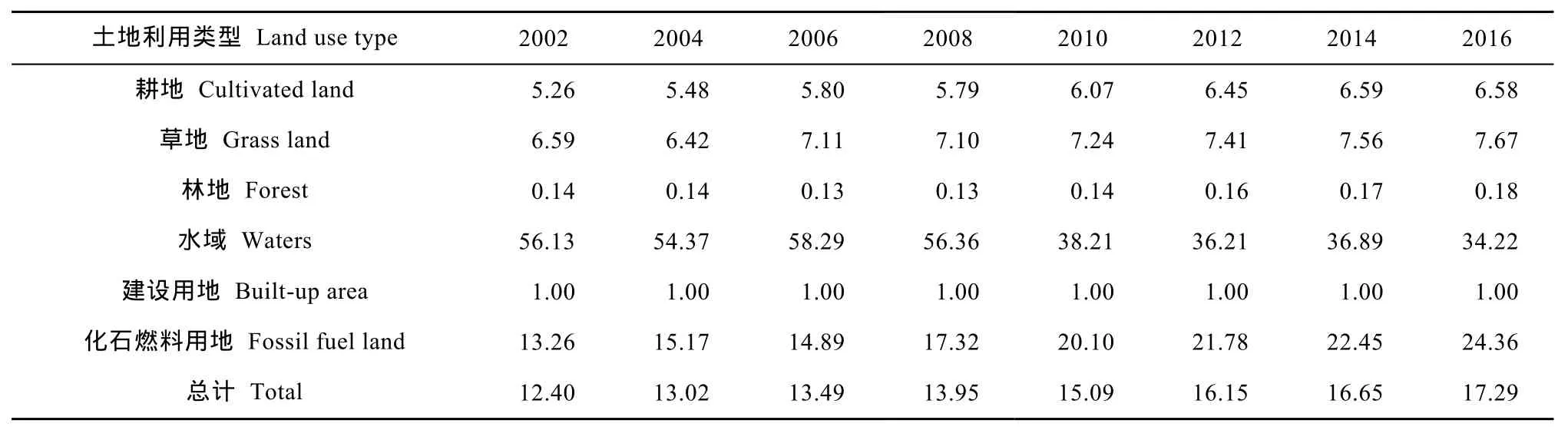

从整体看, 河北省足迹深度(表 2, 表 3)较大,增长较快, 从 2002年的 12.40增长到 2016年的17.29。说明 14年来河北省对自然资源的消耗远远大于自然资源流量, 且对自然资源存量的消耗量呈逐年增加的趋势, 生态负担极其严重。

从各土地利用类型看, 除林地外, 河北省各土地利用类型的足迹深度均大于 1, 即除林地外全部处于赤字状态。其中, 耕地的足迹深度在 2002—2016年间增加 1.32, 增长速度虽然小于河北省总生态足迹深度, 但2016年的足迹深度也达6.58, 说明在当前种植技术下要实现河北省粮食自给自足, 还需要6.58倍当前耕地的面积。河北省有燕山和太行山山地, 大部分为林地, 林地面积较大, 林木的供给能力很强, 所以林地的足迹深度较小, 14年来从未超过1, 但也呈逐年增长的状态。虽然河北省有广阔的坝上平原地区, 畜牧产品提供能力较强, 但是需要供养 7525万河北省居民, 故造成 2016年草地的足迹深度值增长到 7.67。近些年河北省经济发展迅速, 对能源消耗量大, 造成化石燃料用地的足迹深度较大, 2016年的足迹深度为24.36。河北省虽与渤海相连, 但水资源不足、水域面积较小, 造成河北省水域生态足迹深度较大, 但水域的足迹深度在逐年下降。本研究将河北省生态足迹中的建设用地部分与河北省实际建设用地面积做等同处理, 从而建设用地足迹深度始终为 1。河北省的平均足迹深度在30左右, 这对河北省土地造成了很大负担。

表1 2002—2016年河北省各市的人均生态足迹与人均生态生产性土地面积Table 1 Ecological footprints and ecological productive land areas of cities in Hebei Province from 2002 to 2016 hm2·cap.-1

从各市看, 除张家口市外其他各市14年间的生态足迹深度均大于1, 且其他市足迹深度数值都较大,最高的甚至在46以上。保定、沧州、邯郸、廊坊和张家口等市足迹深度增长较快, 足迹深度的增长率分别为 234.40%、251.24%、313.61%、228.49%和403.85%; 秦皇岛市足迹深度增长较慢, 其主要原因是秦皇岛市大力发展旅游, 植树造林取缔了高污染高耗能的企业; 其他5市的增长率介于110%~190%, 增速较为平缓。石家庄、唐山、衡水、邯郸等市工业发展较快, 化石燃料用地足迹深度过高, 造成 4市的平均足迹深度在30以上。张家口市在2016年前的足迹深度则一直在 1以下, 这是由于张家口市地广人稀, 生产性土地没有得到充分利用。

3.3 河北省生态盈余与生态赤字分析

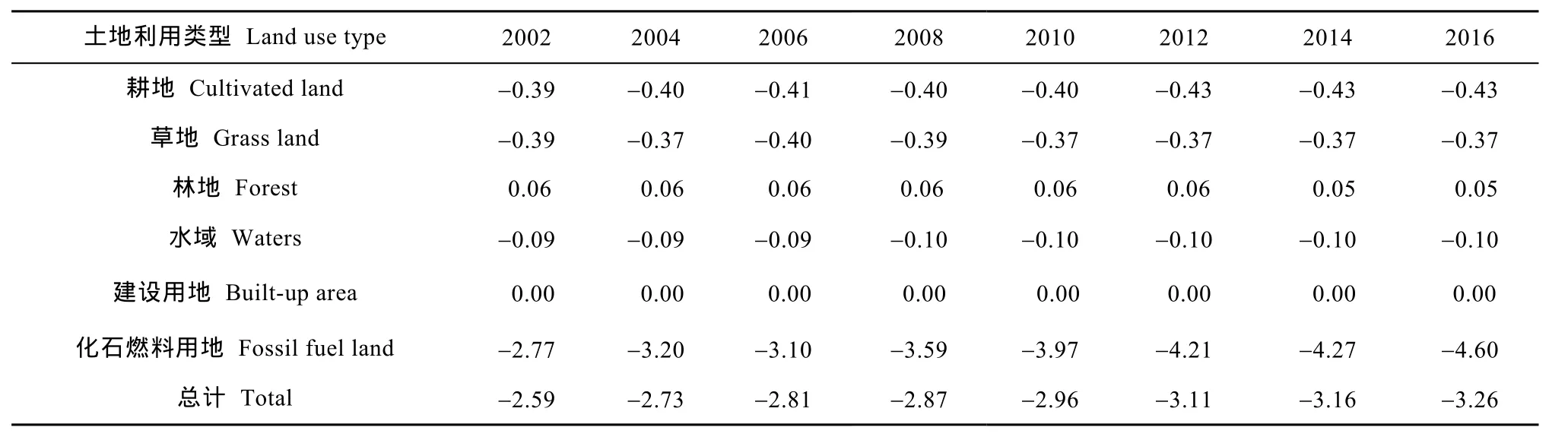

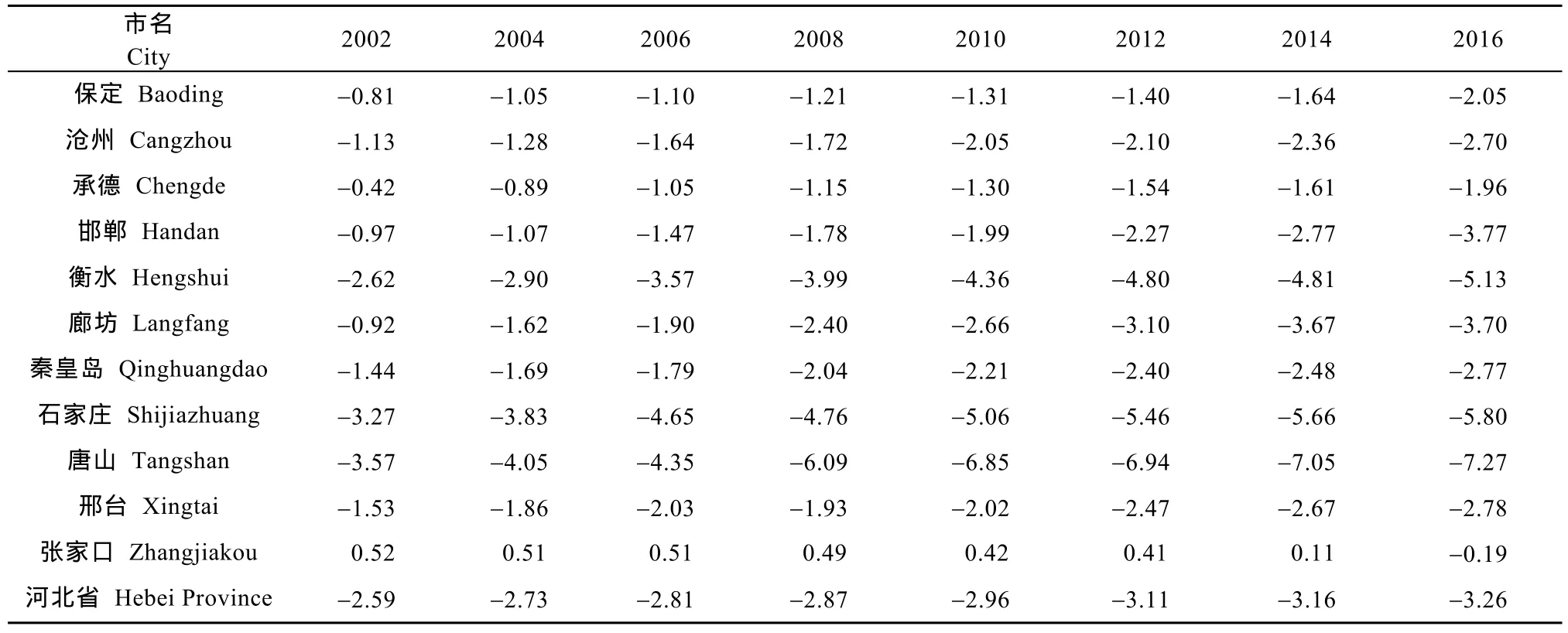

根据已得到的足迹深度, 运用公式(11)和(15),计算河北省2002—2016年的生态盈余或赤字。结果显示河北省处于生态赤字状态(表4), 且赤字呈逐年上升状态, 到2016年达到最高值3.26 hm2·人-1, 比2002 年的 2.59 hm2·人-1增加 25.59%(表 4)。说明河北省可持续发展受到严重阻碍, 对资源的需求远远大于供给, 保持河北省的高速发展需要进口大量资源和破坏生态环境。

从各土地利用类型来看, 除林地和建设用地外其他土地利用类型均处于赤字状态, 且呈逐年上升状态, 其中化石燃料用地在2016年已达到4.60 hm2·人-1,赤字严重, 这主要是因为河北省的经济发展对能源消耗较大。

从各市看, 除张家口市外其他各市均处于生态赤字状态, 且赤字较为严重(表5)。2002年保定市、沧州市、承德市、邯郸市、廊坊市、秦皇岛市等地赤字为0.50~1.50 hm2·人-1, 衡水市、石家庄市、邢台市等地赤字为 1.50~3.50 hm2·人-1, 唐山市赤字为 3.57 hm2·人-1。2016年则只有张家口市赤字在 1.50 hm2·人-1以下, 其他市赤字则全部扩大到 1.50 hm2·人-1以上,唐山市、石家庄市、衡水市赤字最为严重, 在 5.10 hm2·人-1以上, 主要原因是3市城镇化进程较快, 居民消费资源较多以及人多地少等。

3.4 河北省土地压力指数分析

图1 2002—2016年河北省各土地利用类型人均生态足迹与人均生态生产性土地面积的变化Fig. 1 Changes of ecological footprint and ecological productive land area of land use types in Hebei Province from 2002 to 2016

从表6可知, 2002—2016年河北省农产品压力指数逐年上升, 表明河北省耕地所承载的压力逐年增加, 农产品消耗量已经超过河北省耕地所能提供的5.26~6.58倍, 原因: 一是与河北省的地形地貌有关, 耕地面积占比小, 二是河北省人口多对农产品的消耗较多。降低农产品压力指数需严格贯彻执行耕地保护政策, 培育高产作物。2002—2016年, 水资源压力指数整体呈下降趋势, 2006年达到最高(58.29), 2016年最低(34.22)。河北省大力开展治水、引水工程, 可利用的水资源的增加, 是河北省水域压力逐年降低的主要原因。2002—2016年, 由于河北省化石能源使用量逐年增加[25], 排放的 CO2数量亦在增加, 造成河北省碳汇压力指数逐年上涨, 从2002年的13.26升高至2016年的24.36。2002—2016年, 河北省土地综合压力指数逐年升高, 由2002年的12.40增长到 2016年的17.29。河北省土地压力一直增长, 可持续发展面临严峻考验。为实现可持续发展, 首先需减小河北省生态压力, 保护耕地,节能减排, 高效利用各类资源, 减少CO2的排放量。

表2 2002—2016年河北省各土地利用类型的足迹深度Table 2 Footprint depths of land use types in Hebei Province from 2002 to 2016

表3 2002—2016年河北省各市的足迹深度Table 3 Footprint depths of cities in Hebei Province from 2002 to 2016

表4 2002—2016年河北省各土地利用类型生态盈余(赤字)Table 4 Ecological surpluses (deficits) of land use types in Hebei Province from 2002 to 2016 hm2·cap.-1

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于扩展后的生态足迹三维模型, 计算了河北省2002—2016年的生态足迹、盈余(赤字)和足迹深度, 对河北省土地承载的自然消费负担进行了测算。并通过计算农产品压力指数、碳汇压力指数、水资源压力指数、土地综合压力指数、建设压力指数, 对河北省的生态承载力进行了评价。研究结果显示:

1)在2002—2016年间, 河北省的生态足迹逐年增加, 具有生态生产能力的土地面积变化微小, 造成河北省生态赤字14年来逐年增加, 并在2016年达到最高3.46 hm2·人-1。从各土地利用类型看, 河北省耕地和水域面积轻微上升, 但保持了基本的稳定;从各市来看, 各市的生态生产性土地面积变化较小,但各市的生态足迹都呈上升状态。

表5 2002—2016年河北省各市生态盈余(赤字)Table 5 Ecological surpluses (deficits) of cities in Hebei Province from 2002 to 2016 hm2·cap.-1

表6 2002—2016年河北省的土地压力指数Table 6 Land pressure indexes in Hebei Province from 2002 to 2016

2)2002—2016年河北省人均足迹深度为12.40~17.29, 居民对资源的消费量远远大于供给量。从各土地利用类型看, 除林地外其他土地利用类型足迹深度均超过1, 即全部消耗了资源存量。从各市看, 足迹深度呈逐年上涨趋势, 且生态足迹深度均大于1; 足迹深度最小的为张家口市, 2016年为1.31, 足迹深度最大的为石家庄市, 2016年为46.02。表明各市发展不均衡, 资源存量消耗严重。

3)河北省生态处于赤字状态, 且赤字呈逐年上升的状态, 到 2016年已经达到 3.26 hm2·人-1, 比2002年增加25.59%。化石燃料用地和耕地生态赤字较大, 2016年的生态赤字分别为-0.43 hm2·人-1和4.60 hm2·人-1。从各市看, 除张家口市外其他市生态赤字均较为严重, 且增长较快。赤字最严重的为石家庄市和唐山市, 2016年的生态赤字分别为 5.80 hm2·人-1和 7.27 hm2·人-1。

4)河北省农产品压力指数、碳汇压力指数、水资源压力指数、土地综合压力指数均大于1, 耕地、林地和水域均处于严重超载的状态; 土地综合压力指数从2002年的12.40增长到2016年的17.29, 居民的生产生活对各类生态生产性土地造成了严重的负担。

4.2 讨论

本文通过对三维生态足迹模型扩展, 将自然资源消费对自然资源流量的占用程度也用足迹深度表征, 消除了原有三维生态足迹模型使用的限制条件。通过扩展后的模型对生态承载力进行评价, 与通过建立综合指标体系评价不同, 扩展后的模型是通过生态生产性土地面积来量化生态压力以及生态环境的支撑能力, 面积不仅可以进行空间对比, 还能够在三维生态模型中通过足迹深度对土地的承载状态赋予时间概念, 更加形象地反映生态系统中人类的自然资源消费和土地的生态供给之间的关系。

需要说明的是, 由于受到植被固碳能力数据的限制, 本研究默认为所有的林地、草地、耕地均具有同化CO2的功能。在建设用地足迹深度的计算中,虽然将生态足迹中建设用地部分和实际建设用地面积做等同处理, 足迹深度始终为1, 但本研究土地压力指数体系中仍保留建设压力指数, 目的在于留出今后改进生态足迹中建设用地核算方法的空间。此外, 扩展后的模型依然是封闭的, 未考虑区域间资源的贸易和能量的流动。因此本文认为探索在开放系统下, 区域间土地压力的协作关系, 是今后研究改进的一个重要方向。

参考文献 References

[1] 岳书平, 闫业超, 张树文. 30年来中国东北样带生态可持续性的时空分异[J]. 自然灾害学报, 2010, 19(3): 31–37 YUE S P, YAN Y C, ZHANG S W. Spatiotemporal differentiation of ecological sustainability in Northeast China transect in recent 30 years[J]. Journal of Natural Disasters, 2010,19(3): 31–37

[2] 刘晓荣, 曹方, 杜英, 等. 基于生态足迹模型的生态脆弱区生态承载力分析——以民勤绿洲为例[J]. 干旱区资源与环境, 2010, 24(6): 32–36 LIU X R, CAO F, DU Y, et al. Ecological capacity of Minqin Oasis in fragile region based on ecological footprints theory[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment,2010, 24(6): 32–36

[3] 方恺. 基于改进生态足迹三维模型的自然资本利用特征分析——选取11个国家为数据源[J]. 生态学报, 2015, 35(11):3766–3777 FANG K. Assessing the natural capital use of eleven nations:An application of a revised three-dimensional model of ecological footprint[J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(11):3766–3777

[4] 方炫, 刘德林, 曹阳, 等. 陕西省人均生态足迹动态变化及驱动模型研究[J]. 水土保持通报, 2013, 33(4): 54–58 FANG X, LIU D L, CAO Y, et al. Dynamic changes of ecological footprint and its driving model in Shaanxi Province[J].Bulletin of Soil and Water Conservation, 2013, 33(4): 54–58

[5] REES W E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban economics leaves out[J]. Environment and Urbanization, 1992, 4(2): 121–130

[6] Wackernagel M, Rees W E. Our ecological footprint: Reducing human impact on the earth[J]. Population & Environment,1998, 1(3): 171–174

[7] MCDONALD G W, PATTERSON M G. Ecological footprints and interdependencies of New Zealand regions[J]. Ecological Economics, 2004, 50(1/2): 49–67

[8] 徐中民, 程国栋, 张志强. 生态足迹方法: 可持续性定量研究的新方法——以张掖地区1995年的生态足迹计算为例[J].生态学报, 2001, 21(9): 1484–1493 XU Z M, CHENG G D, ZHANG Z Q. Measuring sustainable development with the ecological footprint method — Take Zhangye Prefecture as an example[J]. Acta Ecologica Sinica,2001, 21(9): 1484–1493

[9] 许月卿. 基于生态足迹的北京市土地生态承载力评价[J].资源科学, 2007, 29(5): 37–42 XU Y Q. Evaluation of ecological carrying capacity based on ecological footprint model in Beijing[J]. Resources Science,2007, 29(5): 37–42

[10] 孟丽红, 叶志平, 袁素芬, 等. 江西省 2007—2011年水资源生态足迹和生态承载力动态特征[J]. 水土保持通报,2015, 35(1): 256–261 MENG L H, YE Z P, YUAN S F, et al. Dynamic characteristics of ecological footprint and ecological carrying capacity of water resources in Jiangxi Province during 2007-2011[J].Bulletin of Soil and Water Conservation, 2015, 35(1):256–261

[11] NICCOLUCCI V, GALLI A, REED A, et al. Towards a 3D national ecological footprint geography[J]. Ecological Modelling, 2011, 222(16): 2939–2944

[12] 方恺. 生态足迹深度和广度: 构建三维模型的新指标[J].生态学报, 2013, 33(1): 267–274 FANG K. Ecological footprint depth and size: New indicators for a 3D model[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(1):267–274

[13] 方恺, 高凯, 李焕承. 基于三维生态足迹模型优化的自然资本利用国际比较[J]. 地理研究, 2013, 32(9): 1657–1667 FANG K, GAO K, LI H C. International comparison of natural capital use: A three-dimensional model optimization of ecological footprint[J]. Geographical Research, 2013, 32(9):1657–1667

[14] WACKERNAGEL M. Ecological footprint and appropriated carrying capacity: A tool for planning toward sustainability[D]. Columbia: University of British Columbia, 1994

[15] NICCOLUCCI V, BASTIANONI S, TIEZZI E B P, et al.How deep is the footprint? A 3D representation[J]. Ecological Modelling, 2009, 220(20): 2819–2823

[16] HANLEY N, MOFFATT I, FAICHNEY R, et al. Measuring sustainability: A time series of alternative indicators for Scotland[J]. Ecological Economics, 1999, 28(1): 55–73

[17] 任志远, 黄青, 李晶. 陕西省生态安全及空间差异定量分析[J]. 地理学报, 2005, 60(4): 597–606 REN Z Y, HUANG Q, LI J. Quantitative analysis of dynamic change and spatial difference of the ecological safety: The case of Shaanxi Province[J]. Acta Geographica Sinica, 2005,60(4): 597–606

[18] 王书华, 毛汉英. 土地综合承载力指标体系设计及评价——中国东部沿海地区案例研究[J]. 自然资源学报, 2001, 16(3): 248–254 WANG S H, MAO H Y. Design and evaluation on the indicator system of land comprehensive carrying capacity[J].Journal of Natural Resources, 2001, 16(3): 248–254

[19] 朱会义. 北方土石山区的土地压力及其缓解途径[J]. 地理学报, 2010, 65(4): 476–484 ZHU H Y. Land pressure and its alleviating approaches for the mountainous region of Northern China[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(4): 476–484

[20] 朱红波, 张安录. 中国耕地压力指数时空规律分析[J]. 资源科学, 2007, 29(2): 104–108 ZHU H B, ZHANG A L. Analyzing temporal and spatial distribution characteristics of pressure index of cultivated land in China[J]. Resources Science, 2007, 29(2): 104–108

[21] 段锦, 康慕谊, 江源. 基于淡水资源账户和污染账户的生态足迹改进模型[J]. 自然资源学报, 2012, 27(6): 953–963 DUAN J, KANG M Y, JIANG Y. Improvement of ecological footprint model based on freshwater resource account and pollution accounts[J]. Journal of Natural Resources, 2012,27(6): 953–963

[22] 黄林楠, 张伟新, 姜翠玲, 等. 水资源生态足迹计算方法[J].生态学报, 2008, 28(3): 1279–1286 HUANG L N, ZHANG W X, JIANG C L, et al. Ecological footprint method in water resources assessment[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(3): 1279–1286

[23] 曹吉鑫, 田赟, 王小平, 等. 森林碳汇的估算方法及其发展趋势[J]. 生态环境学报, 2009, 18(5): 2001–2005 CAO J X, TIAN Y, WANG X P, et al. Estimation methods of forest sequestration and their prospects[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2009, 18(5): 2001–2005

[24] 刘某承, 李文华, 谢高地. 基于净初级生产力的中国生态足迹产量因子测算[J]. 生态学杂志, 2010, 29(3): 592–597 LIU M C, LI W H, XIE G D. Estimation of China ecological footprint production coefficient based on net primary productivity[J]. Chinese Journal of Ecology, 2010, 29(3): 592–597

[25] 许永兵, 张云, 翟佳羽. 低碳背景下农村能源消费结构优化的路径与对策——以河北省为例[J]. 经济与管理, 2015,29(1): 82–85 XU Y B, ZHANG Y, ZHAI J Y. The path and countermeasures of optimizing the structure of energy consumption in rural areas under the background of low carbon — taking Hebei Province as example[J]. Economy and Management,2015, 29(1): 82–85