晚清条约体制下的盐务交涉与中韩贸易①

刘素芬

关于晚清时期韩国华商的研究,前人多集中在1882年清朝与朝鲜签订《中朝商民水陆贸易章程》之后,华商在汉城、仁川、釜山、元山各口发展贸易的情形,②林明德:《袁世凯与朝鲜》,台北:“中央研究院”近代史研究所,1970年;杨昭全、孙玉梅:《朝鲜华侨史》,北京:中国华侨出版公司,1991年;高伟浓、杨晶:《19世纪80年代中朝通商之初到朝鲜半岛的广东商人》,《东南亚纵横》2004年第4期。主要利用台湾“中央研究院”近代史所编辑的《清季中日韩关系史料》与近年公开的《驻韩使馆保存档案》。③郭廷以、李毓澍、蓝旭男主编:《清季中日韩关系史料》,台北:“中央研究院”近代史研究所,1972年。有关《驻韩使馆保存档案》之利用,参见刘素芬《恤邻字小:甲午战前的中韩赈灾米粮贸易》,海洋史丛书编辑委员会编:《港口城市与贸易网络》,台北:“中央研究院”人文社会科学研究中心,2012年。《驻韩使馆保存档案》弥补了中韩关系研究史料不足的问题,深化了学界对旅韩华商的研究,④刘畅:《19世纪80-90年代汉城的山东商人——对台湾“中央研究院”近史所档案的考察》,《朝鲜韩国历史研究》2013年第2期。并开拓了新的研究课题,如华商赴韩经商所引发的各种民事、刑事案件,导致中韩两国的司法合作与交涉。⑤周国瑞:《清朝与朝鲜司法合作和交涉研究——以1882至1894年在朝华商相关案件为中心》,山东大学博士学位论文,2016年,第17-21页。至于甲午战后,1899年两国签订《中韩通商条约》,清朝如何在条约体制下进行中韩贸易,仍有待进一步研究。

关于甲午战前的韩国华商,学界公认有两大特点:一是朝鲜华侨和南洋华侨的最大不同在于朝鲜华侨得到清朝政府的协助以扩大商权,开设了最为有利的轮船定期航线。⑥高秉希:《晚清定期航线的开设贸易及其影响》,《史学月刊》2005年第5期。除了开设定期航线之外,其他奖励措施包括中韩海关的合并、电线敷设权、袁世凯的庇护商人、承担对朝鲜贷款等。二是在朝鲜各口岸的华商以地缘关系形成同乡商业团体,大致分为山东帮(北帮)、广东帮(广帮)、江浙帮(南帮)。这些商帮的形成又与定期航线密切相关。①高伟浓、杨晶:《19世纪80年代中朝通商之初到朝鲜半岛的广东商人》,《东南亚纵横》2004年第4期。例如广东商人结成广帮商会。而且从广东商人的活动范围,可知都与上海到珲春航线上停靠的东亚各口岸有关。甲午战后,中韩定期航线失去清朝的保护,以近代东亚贸易网为基础所形成的同乡地缘商业网随之发生改变。朝鲜西北部未开放通商口岸的华商帆船走私贸易(或称潜商)的重要性日益凸显,其与山东商人有着密切的地缘关系。以往的研究认为清朝反对朝鲜自行开放平壤通商的原因有二:一是主张中国的宗主权;二是以华商走私贸易抗衡日人拓展平壤附近的商务。②林明德:《袁世凯与朝鲜》,台北:“中央研究院”近代史研究所,1970年,第187-202页。新近的研究成果则指出朝鲜也有意阻止日人的商业扩张,不愿平壤开港,未必与反抗清朝的宗主权有关。③周国瑞:《清光绪年间朝鲜平壤开港问题研究(1882-1894年)》,《历史教学》2015年第10期。因此,中韩双方均反对平壤开港。1895年之后,中、日在韩的形势丕变,1897年10月平壤附近的甑南浦(或称镇南浦,以下统称此名)正式开港,在此出入的山东帆船贸易从此纳入海关管理。本文拟以中韩的山东盐贸易为例,探讨条约体制下的中韩贸易交涉,进而重新评估《中朝商民水陆贸易章程》对于山东沿海地域社会的历史意义。

一、通商口岸的华商社会网络与山东商人

1882年清朝与朝鲜签订《中朝商民水陆贸易章程》,废除海禁,其中第一条规定:“北洋大臣札派商务委员前往驻札朝鲜已开口岸,专为照料本国商民。”第三条规定:“两国商船听其驶入彼此通商口岸交易。”第四条规定:“两国商民前往彼此已开口岸贸易”(1884年修订为允许两国商民分别持照进入对方国家内地贩卖本国货及洋货并采买土货)。第七条规定:“由朝鲜国王商请北洋大臣暂派商局轮船,每月定期往返一次,由朝鲜政府协贴船费若干……”④王铁崖:《中外旧约章汇编:第一册》,北京:三联书店,1982年,第406-407页。以上规定逐步落实。1883年7月陈树棠受北洋大臣李鸿章派任总办朝鲜商务委员⑤《总理各国事务衙门档案》,“中央研究院”近代史研究所收藏,馆藏号01-25-012-01-053,光绪九年八月三日(1883年9月3日)。,驻汉城,并在仁川、釜山、元山各口设立商务分署,管理中朝海上贸易。两国贸易金额从1883年的13,922海关两增为1894年的1,332,226海关两;清朝从1883年入超294海关两,转为1894年出超453,510海关两。⑥杨昭全:《近代中朝贸易(1840-1918年)》,《社会科学战线》1989年第4期。几乎可与日本抗衡。原因在于清朝与朝鲜的宗藩关系、清朝对朝鲜海关的控制、出口朝鲜人喜爱的丝织品和转运西方各国的工业品,尤以棉纺织品为大宗。然而1895年之后清朝对朝鲜贸易转居劣势,无法与日本的优势地位相提并论。⑦杨昭全:《近代中朝贸易(1840-1918年)》,《社会科学战线》1989年第4期。

过去学者对于在朝华商的研究,多从此一条约体制下的东亚贸易网络着眼,分析各个口岸的华商籍贯分布。由不同籍贯组成的同乡会馆,大致可分为山东帮(北帮)、广东帮(广帮)、江浙帮(南帮)。北帮华商来自山东、直隶,经营绸缎、日用杂货、饭店等;广帮以粤商为主,从事进出口贸易;南帮来自上海及周边的江南地区,包括江苏、浙江、江西、安徽、湖北、湖南等,经营绸缎、棉织品、药材等。通过东亚贸易网络,广东帮可能随着神户日商最早进入朝鲜;江浙帮也随着长崎日商从上海进口英国棉布转口朝鲜;北帮则是1882年以后才开始大量进入朝鲜,成为华侨的主力。①杨昭全、孙玉梅:《朝鲜华侨史》,北京:中国华侨出版公司,1991年,第107页。

根据1883年至1885年汉城、仁川、釜山、元山的华商统计,山东籍有366人,其中汉城有240人,仁川有111人;广东籍有170人,其中仁川有123人,汉城有10人;浙江籍有164人,其中仁川有74人,汉城有69人。②谭永盛:《对朝鲜末期清朝商人的研究——从1882年到1885年》,韩国檀国大学历史系硕士论文,1976年,第52页。原因是广东商人从事贸易业,拥有较大资本,大多集中在贸易口岸。山东商人则多经营小商店,零售广商的进口商品,主要集中在消费者居多的汉城。同理可知,其他釜山、元山等通商口岸的广东商人也占有优势,其人数虽不及山东商人,但经济实力和影响力很大,其中又以同顺泰号的谭以时为最。③姜抮亚:《近代东亚跨国资本的成长与局限─以在韩华侨企业同顺泰为例》,《文史哲》2005年第5期(总第209期)。因此,当时公认清朝商人资本雄厚、利息较低、彼此团结互助、经营朝鲜人喜爱的中国绸缎和英国棉布,清政府对其积极奖掖等,实指聚居在东亚通商口岸的广东商人。④高伟浓、杨晶:《19世纪80年代中朝通商之初到朝鲜半岛的广东商人》,《东南亚纵横》2004年第4期。

与广东商人形成明显对比的是山东商人。据1884年汉城的统计,山东商人开设商号48家,共164人,商店规模较小。没有商号的华商有188人,只有3人来自广东。⑤高伟浓、杨晶:《19世纪80年代中朝通商之初到朝鲜半岛的广东商人》,《东南亚纵横》2004年第4期。可见汉城以山东商人居多,且没有商号者多于有商号者。原因在于山东商人有地利之便,掌握山东帆船贸易的主要货源。据1884年统计,来自山东沿海的烟台、威海卫、俚岛、石岛等口岸的帆船,共有35只,载货12,824担。⑥高伟浓、杨晶:《19世纪80年代中朝通商之初到朝鲜半岛的广东商人》,《东南亚纵横》2004年第4期。这些船主多是山东人,将运来的中国货供给各小商店贩售,大受朝鲜市场欢迎。因此,1885年仁川海关税务司对华商的歧视虐待和重课进口货物税,使汉城的山东商人人数锐减。⑦高伟浓、杨晶:《19世纪80年代中朝通商之初到朝鲜半岛的广东商人》,《东南亚纵横》2004年第4期。

《驻韩使馆保存档案》载有大量华商资料,为研究汉城的山东商人提供了翔实的史料。1889年汉城山东商号有60家,共230人,没有商号者有140人;1899年有124家山东商号(表1),共677人,加上其他人员,共744人。其中登州府有626人,占84%,包括福山县205人、宁海县201人、黄县78人、蓬莱县73人、文登县22人、莱阳县13人、荣成县8人、昭远县8人、栖霞县4人、海阳县3人。其次为莱州府有100人、青州府6人、济南府5人、曹州府2人等。⑧《总理各国事务衙门档案》,“中央研究院”近代史研究所收藏,馆藏号01-41-056-04,光绪二十五年六月。转引自刘畅:《19世纪80-90年代汉城的山东商人——对台湾“中央研究院”近史所档案的考察》,《朝鲜韩国历史研究》2013年第2期。可见山东人以登州府的福山、宁海、黄县、蓬莱最多,原因在于山东沿海地区可以利用便利的帆船交通到达朝鲜。清朝咸同年间以后,山东地区社会动荡,促使山东人向外移民谋求生计,因资本有限,致经营小商店或无商号的商人居多。他们很少雇佣外乡人或朝鲜人,主要原因为了保守商业秘密。⑨刘畅:《19世纪80-90年代汉城的山东商人——对台湾“中央研究院”近史所档案的考察》,《朝鲜韩国历史研究》2013年第2期。然而,若将山东商人视同广东商人、江浙商人,认为他们是利用烟台到仁川的轮船前往汉城等地谋生,则无法解释山东沿海地区在1861年烟台开埠通商之前,早已利用帆船和朝鲜密切交通往来的历史事实。

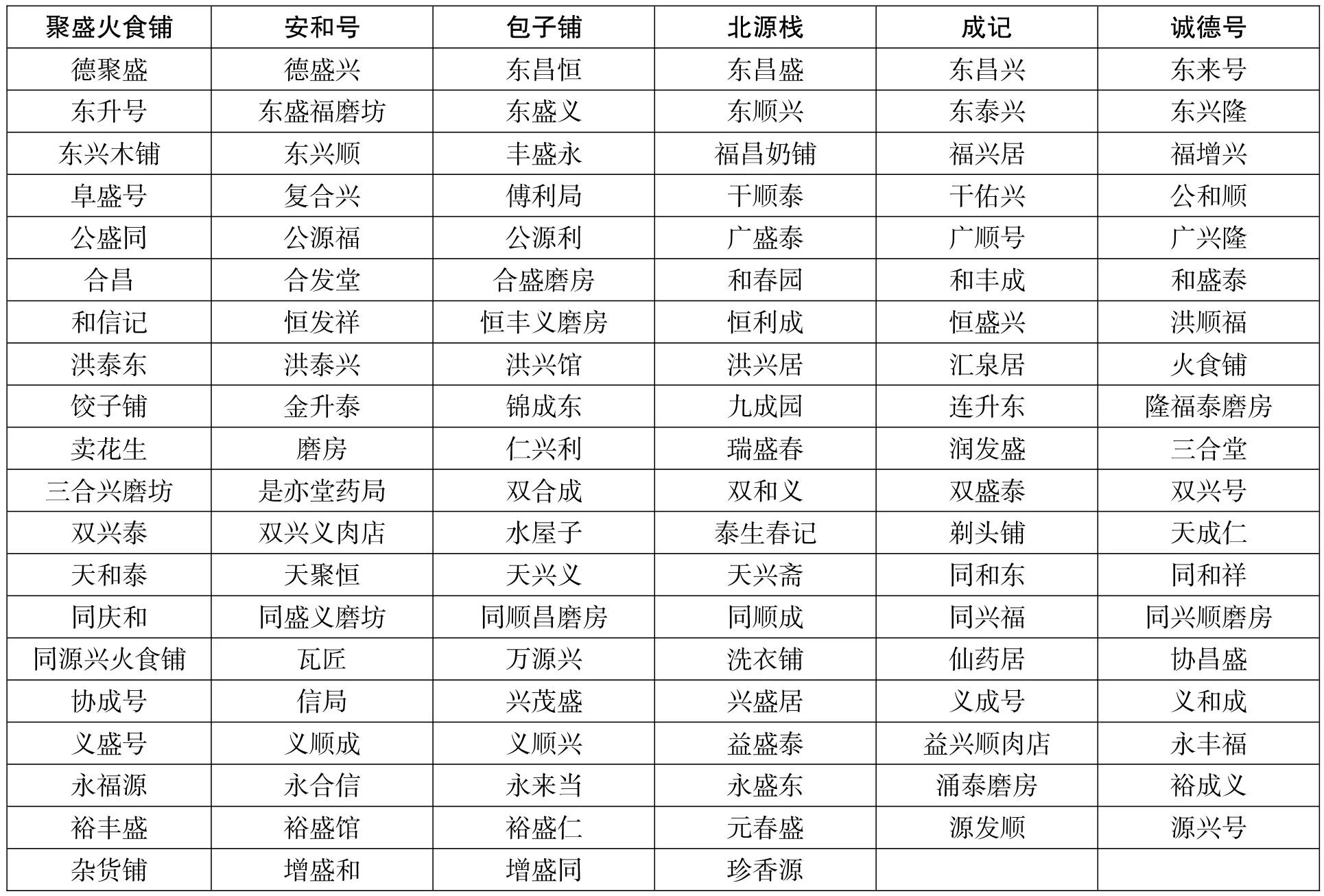

表1 光绪二十五年(1899)汉城山东华侨商号

早在《中朝商民水陆贸易章程》签订以前,山东、奉天等地的华商就已进行海上走私贸易,从山东半岛的俚岛和石岛用帆船装载货物,运往朝鲜沿海的小岛,再转运到朝鲜各处内地。《中朝商民水陆贸易章程》签订之后,进而可利用仁川、元山、釜山三个通商口岸,转运货物到各处。由于朝鲜西北部没有开放通商口岸,朝鲜进出口货物转运不便,华商便利用《中朝商民水陆贸易章程》第三条的规定,“中国渔民可以到朝鲜的平安、黄海两道沿海捕鱼”,以渔船从事走私贸易,日渐兴盛,引起朝鲜海关和日本的不满。1887年朝鲜总税务司墨贤理(H.F.Merrill)致函中国海关总税务司赫德,建议开放平壤通商,以增加税收;1889年日本驻朝鲜代理公使近藤真锄认为华商以绸缎、杂货、银两,收买平壤、黄州等地的杂粮,贸易兴盛,平壤已等同通商口岸,因此向朝鲜政府施压,要求取缔华商走私或开放平壤通商。《驻韩使馆保存档案》有“禁止渔船潜贸”卷,指出华商的走私货品以洋布为进口大宗,出口则以粮食、高丽纸为主。晚近研究指出在清末中朝司法交涉中,海事案件、渔业纠纷、海难船只被劫案等,均与中朝沿海的走私贸易有关。①周国瑞:《清光绪年间朝鲜平壤开港问题研究(1882-1894年)》,《历史教学》2015年第10期。

综上,可知从19世纪中叶以后,清朝和朝鲜先后纳入国际条约通商体制之下,在东亚贸易网络的流通架构中,将朝鲜华商按照籍贯分成山东帮、广东帮、江浙帮。但是山东商人与广东帮、江浙帮不同,他们并非追随日商进入朝鲜贸易牟利,而是山东沿海地区的民众受社会动乱逼迫,循着中朝海上帆船贸易的历史模式,前往朝鲜谋求生计。从条约体制的观点而言,将其视为应该取缔的不法的走私贸易(或称之为潜商);从中国地缘政治原理而言,在朝鲜的山东商人突显出特有的社会意义,超越了中韩贸易的经济意义。山东盐业贸易就是一个条约体制与地缘政治原理互相冲突的例子,可以借此分析1895年之后山东商人在朝鲜西北部的商业活动及清朝中央与地方政府的因应对策。

二、列强在华租借地的盐务交涉

(一)1901年海关的盐务调查

赵尔巽的《清史稿》《盐法志》说清朝的盐法,大率因袭明制而加以因革损益。道光之前的盐税,只有盐课;咸丰年间太平天国起义,创设盐厘;清末又有加价之法,于是盐税收入几乎与田赋相当。顺治年间盐课收入为56万两,乾隆十八年(1679)为701万两,嘉庆五年(1800)为608万两,道光二十七年(1830)为750万两,光绪末年课厘合计2,400万两,宣统三年(1911)的盐税预算约4,500万两。①赵尔巽:《盐法志》,《清史稿》卷123,北平市:清史馆,1927年。晚清的新政完全取自盐税,以奉天为例,同治六年(1867)行榷厘法以供当地军需,光绪三年(1877)和八年(1882)行四八盐厘以供练兵,光绪二十四年(1898)行一二盐厘以供兴学。因此,奉天盐税从光绪初年的24万两至40万两,到光绪三十二年(1906)增为100万两,宣统年间更增为140万两。由此可见,清朝盐税继长增高的趋势及财政岁入对其倚重日深的情形。②赵尔巽:《盐法志》,《清史稿》卷123,北平市:清史馆,1927年。赵尔巽也指出清朝与各国所订的通商条约,列有违禁货物不准出入口,盐是其中之一。但是沿边各地有外盐侵入,如奉天有日盐、朝鲜盐、俄盐,广西、云南有法盐;各国在华租借地强占盐务,如山东胶州湾有德国侵占即墨盐务;奉天辽东半岛租借俄国,再转入日本之手,两国侵占金州盐滩和复州的交流岛、凤鸣岛等地盐务。这些外盐和租借地的盐不纳盐课,侵入内地,败乱盐法,主持盐政者应予设法解决。③赵尔巽:《盐法志》,《清史稿》卷123,北平市:清史馆,1927年。赵尔巽认为条约体制保护盐为中国专利,外人不得觊觎,但是沿边通商口岸运入的洋盐和列强侵占在华租借地的盐务,对国家盐税收入造成威胁。光绪三十二年(1906)赵尔巽担任奉天将军,曾主持对日、俄的盐务交涉,驳回刘鹗与日人合办辽东盐,④刘素芬:《刘鹗罹祸原因再探》(投稿中)。并积极整顿奉天盐务,增加盐税收入。⑤参见王琦《清末东北三省盐务机构述略》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》第28卷第2期;张士尊:《清末奉天盐厘述论》,《历史档案》2010年第4期。所以他主持修撰的《清史稿》《盐法志》可说是自己切身经验的历史总结。

其实在中外《天津条约》签订之后,首先注意食盐走私贸易的是海关总税务司赫德(Robert Hart)。他在1860年代即提出广东地方的货船与盐船互相包庇走私贸易的问题,因此提出缉私的建议,但并无下文。⑥《总理各国事务衙门档案》,“中央研究院”近代史研究所收藏,馆藏号01-31-009-05-005,同治二年七月二十一日(1863年9月3日)。1898年德国租借胶州湾、俄国租借旅大,由于租借地的盐务管理权和征税权之争,引起中外盐务交涉,①《总理各国事务衙门档案》,馆藏号01-18-072-01-024,光绪二十五年三月二十三日(1899年5月2日)。食盐贸易遂从条约体制下的禁令缉私问题,转为租借地的对外交涉问题。但无论是赵尔巽提出的晚清新政财源多出于盐利,或是租借地的中外盐务纠纷加剧,均说明食盐贸易的厚利备受中外瞩目,这也可能与1901年海关对盐税收入进行调查有关。1901年3月6日,代理海关总税务司裴式楷(Robert Edward Bredon)②裴式楷(Robert Edward Bredon,1846-1918),英国人,海关总税务司赫德之内弟。1873年进入中国海关,历任各口税务司,1898至1908年任海关副总税务司,1908至1910年署理海关总税务司,1911年退休。发出第20号海关通令,要求各口税务司与盐厘局合作,就当地的盐政与贸易提出报告。内容包括该省的盐区分布与产量,当地所产是矿盐、井盐或海盐及盐场面积大小,是否官督商销及盐商的引窝或引票价格若干;若该省无通商口岸或边关的,税务司应查报内陆各省的盐务情形、盐的行销路线和各种税收有无子口税及全省盐税收入、估计该省及内陆各省全年的盐消费量及中国每人每年的合理消费量、该通商口岸附近每担盐的批发价和每斤的零售价、有关全国盐务收入的金额、从事与盐业相关的官员和盐丁及盐商的人数等。各口税务司回报的结果于1906年出版。③China Inspectorate General of Customs,(Salt:Production and Taxation,shanghai):China Imperial Maritime Customs,1906,pp.7-8。参见吴松弟整理《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料(1860-1949)》第254册,No.81,Salt:Production and Taxation(盐的生产与税收),桂林:广西师范大学出版社,2015年,第74-75页。这些盐务资料蕴含的商机无疑促使中外人士积极参与食盐贸易,更引发了1906年日本请借河北长芦盐及禁止山东私盐运销韩国的中日盐务交涉事件。

(二)德占胶州湾盐场

先是光绪二十九年(1903)山东巡抚周馥招商试办山东盐运销海参崴。由山东巡抚召集商股筹组公司,收买山东沿海的滩盐,用轮船运销海参崴,并令知东海关道李希杰(1897-1903)暂免课税三次。东海关税务司甘博(Smollett Campbell,1903-1906)根据海关道知照免出口税一次,并上报总税务司赫德。八月十三日赫德得知后,以食盐是中外约章禁运之物,请示外务部。④《外务部档案》,“中央研究院”近代史研究所收藏,馆藏号02-13-011-02-030,光绪二十九年九月十五日(1903年11月3日)。十月七日外务部回复,山东巡抚回电称是免课内地关卡厘税三次,并非海关出口税,所以自第二次起东海关应照土货出口之例值百抽五。⑤《外务部档案》,馆藏号02-13-012-01-017,光绪二十九年十月七日(1903年11月25日)。十月三十日外务部收到户部来文,担心海关过去并不课征盐税,一旦规定了出口税,恐怕以后无法阻止外盐进口。⑥《外务部档案》,馆藏号02-13-012-01-052,光绪二十九年十月三十日(1903年12月18日)。十一月五日外务部行文户部,称中英通商章程第三款载有内地食盐不准贩运进出口是指洋商,至于华商为畅销土货自运出口,与约章无碍。⑦《外务部档案》,馆藏号02-13-012-02-003,光绪二十九年十一月五日(1903年12月23日)。此件为外务部抄档,日期作光绪31年11月5日,恐有误。十二月十三日户部仍按约章驳回外务部的说法。⑧《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-002,光绪三十三年五月四日(1907年6月4日)。周馥在光绪二十九年十月十六日(1903年12月4日)的奏折明白指出招商试办的原委,山东登州府所属的沿海地方多滩盐,因陆运道远难以运进内地,向来有私贩出口,禁不胜禁,主张应化私为官以杜滋弊。⑨《外务部档案》,馆藏号02-13-012-02-028,光绪二十九年十一月二十三日(1904年1月10日)。不过周馥没有明确指出向来山东登州府的盐,是用帆船走私出口到朝鲜,并不经过海关。至于从东海关所在的烟台,用轮船运盐出口到海参崴,则是周馥利用东亚航运网扩大山东盐出口的新尝试,但因户部反对而作罢。

光绪三十三年(1907)七月一日,外务部收到度支部(原户部)行文,海关副总税务司裴式楷函称大连关税务司黑泽礼吉(1907-1908)电询盐是否可以准其出口贩运外洋,因为日人将关东厅租借地内貔子窝所产的盐视同其他货物有权出口,但为该关税务司拒绝。度支部回复仍以内地食盐是违禁货物不准贩运出口,各国通商条约均有明文规定,应遵照约章办理。①《外务部档案》,馆藏号02-22-008-02-008,光绪三十三年七月一日(1907年8月12日)。七月五日外务部将此转发税务处通知海关。②《外务部档案》,馆藏号02-22-008-02-010,光绪三十三年七月五日(1907年8月13日)。八月二十一日副总税务司裴式楷再向税务大臣面交胶海关税务司阿理文(Er⁃nest Ohlmer,1899-1904、1906-1914)的呈文,请求准许山东盐由青岛出口。税务处以此举有悖约章,且各国租借地的产盐情形均与青岛相同,因此去函外务部咨商度支部,以便回复总税务司。海关总税务司倾向同意德国总督要求从青岛出口山东盐,理由如下:胶州当地的盐或私运内地或由民船私运出口,胶海关并无管辖权;盐列为违禁物,是为了禁止外盐进口,以确保盐税;青岛租借地内的盐禁止出口有困难;中国禁止山东盐出口与德国总督准许租借地内的盐出口互相冲突,将使私运出口更多,海关却无法检查;山东地瘠民贫适宜晒盐,每年可生产240万担,开放出口有利于盐务和民生;胶海关的进口多于出口一倍,应准许盐作为土货出口相抵;出口纳税可以充裕国课税收。胶海关税务司阿理文的呈文指出七月二十八日德国总督来文,称青岛的禅臣洋行以日本盐滩损坏缺盐,请求准许运盐出口日本。山东半岛适宜晒盐,品质良好,但因禁止出口,滩户利用德国租借地境内的渔船走私,建议应准许盐出口增产以抵偿进口货的价值。③《外务部档案》,馆藏号02-22-008-02-022,光绪三十三年九月二日(1907年10月8日)。九月五日外务部发文度支部通盘筹画,④《外务部档案》,馆藏号02-22-008-02-023,光绪三十三年九月五日(1907年10月11日)。九月七日收到度支部的回复:“总以坚守约章为第一要义”,仍予拒绝。⑤《外务部档案》,馆藏号02-22-008-02-025,光绪三十三年九月七日(1907年10月13日)。

以上从光绪二十九年(1903)山东盐试图出口运销海参崴不成,到光绪三十三年(1907)七月至九月辽东半岛和胶州湾租借地的盐出口再度失败,说明海关作为通商条约的执行机构,面临山东盐利用渔船走私出口和大连、青岛租借地要求运盐出口的难题,倾向开放盐贸易。外务部一度有意开放,但是户部(度支部)主张坚守条约体制反对开放,目的着眼于盐税收入。其实光绪三十三年(1907)七月至九月海关卷入中、日、德在辽东半岛和山东半岛的盐务纠纷,均与日俄战争之后日本在中国东北的崛起有关。日人先是要求合办辽东盐,继之以借运长芦盐,最后从禁止山东盐运销韩国转为要求合办中韩的山东盐贸易,其中刘鹗是最重要的合作者。从光绪三十一年(1905)九月至三十四(1908)年三月中日盐务交涉的过程,可以发现清朝的中央官员和山东地方官民利用条约体制争取权益,除了保护盐税收入之外,也兼顾山东沿海人民的生计和在韩国的山东商人利益。外务部档案显示晚清官民利用条约体制收回利权的经过。

(三)日俄争办辽东半岛租借地的盐场

日俄战争之后,日本继承俄国的关东州租借地,和奉天当局争办辽东半岛的金州盐务。光绪三十一年(1905)九月二十五日刘鹗(号铁云)向奉天将军赵尔巽呈禀申办辽东盐:⑥丁进军:《有关刘鹗的几件史料》,《历史档案》1992年第1期。

为旅大沿海利权尽失,亟宜设法收回,以安民业,仰祈宪鉴事。

以日本席(袭)俄国光绪二十四年三月、闰三月两次之约,则旅大海岸非吾华人所得有也,而煮海为盐之利遂尽失矣。目下收回利权有绝好之机会,敬为我宪台陈之。

去年日本既得辽东半岛之后,其盐即收归民政厅官办数月之久,诸多窒碍,故于今年七月决计改归商办。此机会一也。日商之请承办者文书盈尺,独批准前天津总领事郑永昌及平野新太郎二人而已,而平野新太郎分得运销日本之盐,郑永昌分得运销东三省及高丽之盐。此又一机会也。郑永昌与铁云多年交契,适相遇于天津,渠乃详告其奉准及拟改良制盐集股大办之法,而招铁云入股。铁云辞以入股则不可,合办则可。此机会之至不可失者也。故铁云与之磋商多日,始与订立合同十条,经现任天津总领事伊集院彦吉盖印作见证,原件恭呈宪鉴。

夫盐业本我华人自有之利权也,今一隅归之洋人,而制造运销之巧,华商实非其匹,逼而与之商战,于此不但旅大商户失业而已,而锦州等处之商受亏亦不在小。况既准运盐,则日商到处留滞,不受华官节制,流弊有不可胜言者,小有不慎,便成交涉。至于暗中损伤国课甚巨,有不言而喻者矣。铁云之与严定合同,实为收回利权并潜销交涉起见,将军洞察隐微,必有以见其赜也。伏以钧旨崇尚真实,故朴质直陈,是否可行,恭候钧示祇遵。指分直隶试用道刘铁云谨禀。

再,此合同本专为运销租借界内之盐而立,其第二款所称金复海盖四属,因其时尚未查明租借界线,故约略言人(之)。今已查得实系至复州之南为止,自当遵守界线,不敢逾越,合并声明。职道铁云又禀。

批:盐务为国家专利,察阅所禀各节,于全国税课诸多窒碍,未便准行。此批,合同发还。

刘鹗呈文提到关东州日本当局批准平野新太郎运销辽东盐至日本,郑永昌运销辽东盐至东三省和高丽。刘鹗因此与郑永昌订立合同,由天津总领事伊集院彦吉见证,申请生产和运销辽东租借地的盐。奉天将军赵尔巽以盐务是中国的国家专利,恐准许中外合办,将有碍全国税课,批示驳回。其中值得注意的是,郑永昌告知刘鹗奉准办盐的经过,并打算集股改良制盐,招刘鹗入股。刘鹗不愿入股,提议两人合办,因此订立合同十条。说明日人打算成立公司,在辽东半岛租借地用新法制盐,与传统盐场的生产方式不同。

针对刘鹗主张“收回利权并潜销交涉”,赵尔巽在驳回刘鹗之后,呈报外务部,要求日方来交涉时,应坚持立场确保盐政利权。外务部也注意到这一点,于光绪三十二年(1906)十二月回复赵尔巽如下:①丁进军:《有关刘鹗的几件史料》,《历史档案》1992年第1期。

前准咨称,辽东半岛旧有盐滩应归我国管理,日本商民不得占买,并不能与中国人合股开晒贩运。请径向驻京日使速为磋商等因。当经本部查,此事经前总理衙门曾与俄使往返协商。俄使允酌付中国银两,以为偿补。总理衙门未经照允,初请仍归中国派员征课,继拟与奉省华官和平商办去后,该使尚未见复。咨接准来电,日总领事已奉林使(林权助)之命,与奉商办。除电复外,相应抄录本部照会,并二十五、六年间总署与俄使来往各文函,咨行贵将军查照酌核办理。仍将商议情形随时达知本部可也。

外务部榷算司说明从前与俄使商议办盐不果,现在正由日使下令驻奉天总领事与奉天当局商办,在咨文开宗明义指出“辽东半岛旧有盐滩应归我国管理,日本商民不得占买,并不能与中国人合股开晒贩运”。说明清朝中央的外务部和奉天地方当局,仍用旧有的盐政管理方式与外人商办盐务,并反对中日商人合股制盐。其后续影响,一方面如前所述是赵尔巽任用奉天财务处的史念祖积极整顿盐务,提高盐税收入,用以支应推行新政的经费;①王琦:《清末东北三省盐务机构述略》,《辽宁大学学报》(哲学社会科学版)2000年02期 。另一方面刘鹗并未因请禀被驳回放弃制盐事业,仍然在辽东租借地的貔子窝制盐,用帆船运销日、韩,因此违禁触犯通商条约不得贩盐进出口的规定,于光绪三十四年(1908)六月被逮捕,流配新疆而死。②刘素芬:《刘鹗罹祸原因再探》(投稿中)。

以上中日争办辽东盐的经过,显示传统中国的盐政,除了着眼于国家财政税收的考虑之外,还有对于沿海盐滩与盐丁的管理,反对中日合办新式盐业。这是过去研究较少着墨之处。但山东盐的情形就与辽东盐大为不同,牵涉到山东沿海广大的渔民和盐丁的生计,可以提供进一步的讨论。

三、刘鹗与韩国盐运会社的成立

(一)日人借运长芦盐

刘鹗与郑永昌合办的盐业公司有二:一是在天津成立海北公司,二是在韩国成立盐运会社。海北公司除了在辽东租借地的貔子窝制盐外,并于光绪三十一年(1905)十月至光绪三十二年(1906)闰四月承运长芦盐2,000万斤,接济日本:③转引自沢本香子《劉鉄雲は冤罪である──逮捕の謎を解く》,《清末小说》第24号,2001年,第1-33頁。

径复者。本月初七日,准函称本国盐斤歉收,请准借运长芦盐斤,以济急需,当经本部咨行户部暨北洋大臣校驳在案。十一日又准函催前因,兹准户部暨北洋大臣覆称,中国食盐关系民生国课,向不准贩运进出口,载在条约。第念日本与中国唇齿相依,夙敦睦谊,现值盐斤歉收,自应尽救灾恤邻之道。拟由长芦官商公捐一次,共盐二千万斤,不取价值,以济邻邦民食等因前来。本部查此次户部与北洋大臣允运芦盐,作为公捐接济,不取价值,实为顾念邻邦民食,以昭公谊。特此布复,即希转违(达)贵政府查照办理可也。顺颂时祉。

那桐具。十月十五日

日使内田康哉因为本国遭遇风灾使盐失收,一再请求借运河北的长芦盐。外务部则称户部和北洋大臣袁世凯均以条约规定不准贩运盐进出口予以拒绝,最后基于救灾恤邻,由长芦盐商公捐2000万斤接济日本。因为是救灾物品而不是运销贸易,并不违反通商条约的规定。

由于光绪三十一年(1905)有此一长芦盐运日的先例,日使林权助随即于光绪三十三年(1907)四月二十八日转达韩国盐运会社的郑永昌要求借运长芦盐,并禁止山东盐运韩:④《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-001,光绪三十三年四月二十八日(1907年6月8日)。

敬启者。现据韩国盐运会社代表副社长郑永昌禀称,上年九月即华历八月间,禀经韩国政府特准设立韩国盐运会社,运辽东租借界内之盐,输入供韩人日用,并奉统监府核准有案。惟是辽东租借界内之盐尚不敷用,现值整顿盐田,非数年不能见效。闻中国直隶长芦芦台场积盐甚多,恳请转商中国政府每年允借二三十万包,由敝会社备价购运,并行咨山东示禁私盐贩韩。如此则韩人得食廉价之盐,中国灶户免积压资本之苦,委系一举两得。窃查约章内地食盐不准贩运进出口,而直隶所产之盐每年运往俄境之海参威者实属不少,输盈剂虚,出自中国睦邻之盛意。如数年后租借界内所出之盐韩人食用足供,或将来长芦存盐缺乏,敝会社即行停运。附呈说帖等情前来。本大臣查郑永昌曾充本国驻津正领事,辞官后赴韩国,禀经该国政府允准设立公司,专济韩民食盐,平价出售。此次来华请转商允借长芦积盐,备价购运,既据声称直隶之盐每年运销俄境,则韩国事同一律,似可援例通融办理。除饬候外,相应将该说帖抄送贵大臣查阅,希即据情咨商,特予允准,并行咨山东示禁私盐运韩,是为感盼。专此,顺颂日祉。附说帖。

林权助明治四十年六月八日

日使林权助说光绪三十二年(1906)八月郑永昌向韩国申请设立盐运会社,以运销辽东租借地的盐,因盐产尚少,请每年借运长芦盐二三十万包运韩,并特别说明因石碑场(场址在今河北省乐亭县石碑村)的盐已运销海参威,所以援例借运芦台场(场址在今河北省宁河县芦台镇)的长芦盐运销韩国。他并且附上郑永昌的说帖,要求山东当局出示禁止私盐运韩。明白指出韩国北部沿海口岸与山东走私贸易盛行,其中以盐为大宗,只有三成经过通商口岸的海关报税,其余七成走私漏税。因此,禁止私盐有利于两国海关的税收。

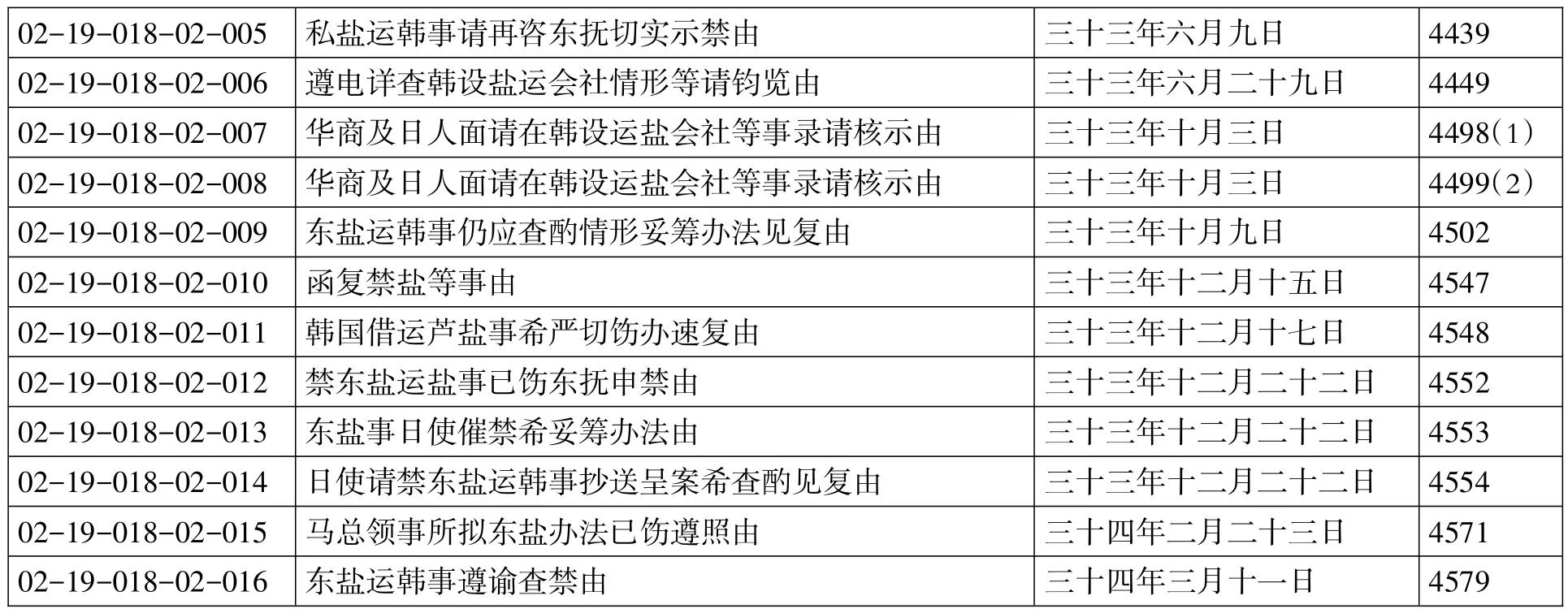

最重要的是,郑永昌的说帖表明韩国盐运会社是为运销辽东租借地日商公司的盐而设,由此说明在中国天津立案的日籍海北公司、日本辽东租借地貔子窝的日籍制盐公司、韩国政府和日本统监府核准设立的盐运会社,均为刘鹗与郑永昌合办的食盐产销事业。光绪三十三年(1907)五月四日外务部询问度支部有无长芦盐运销海参威之事;①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-002,光绪三十三年五月四日(1907年6月14日)。五月十九日收到度支部回复并无此事,长芦盐运韩“应仍照约办理”,即禁止出口。②《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-003,光绪三十三年五月十九日(1907年6月29日)。五月二十二日外务部以此回复署理日使阿部守太郎。③《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-004,光绪三十三年五月二十二日(1907年7月2日)。外务部与度支部坚守条约的立场很鲜明,但六月九日阿部守太郎再度来函,既然不准许长芦盐运韩,就应按照约章规定不准山东盐进出口,请山东巡抚切实示禁私盐运韩。④《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-005,光绪三十三年六月九日(1907年7月18日)。中日双方就此展开长达半年的交涉(表2)。

资料来源:根据“中央研究院”近代史所藏《外交档》和《清季中日韩关系史料》制作。档号栏位为近代史所档案馆收录之馆藏号;编号栏位为《清季中日韩关系史料》收录之编号。说明:(1)档案题名与出版品题名相符,但出版内容缺档案的华商商号盖印部分。(2)两者题名不符,但内容一致。

(二)刘鹗与日韩合办盐运会社

光绪三十三年(1907)六月十日外务部去电驻韩总领事马廷亮,调查韩国盐运会社。马廷亮因为该会社正在镇南浦先行试办,也电令驻该口领事张国威查报。六月十八日马廷亮根据两人调查结果,回复外务部如下:①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-006,光绪三十三年六月二十九日(1907年8月7日)。

敬禀者。十一日接奉钧部蒸电,以韩设盐运会社事当经电覆,查该会社现在甑南浦先行试办,故电饬南浦张领事详查。现据该领事禀复前来,并证以职道调查所得,谨缕晰上陈。伏乞代回层堂是荷。

查韩国盐运会社之办法,于上年八九月间,据韩人禀请韩农商工部,拟以中国辽东半岛所产之盐输入韩国,平均价值发卖。集资本金五十万元,分作一万股,每股五十元。所得利益以百分之一缴纳于农商工部等语,是该会社固似为韩人所设也。然查该会社发起人则为日本人郑永昌,曾任天津领事。而其合同内载有华人刘铁云、刘大章,均为发起人。闻刘铁云是直隶道员,大章即伊子,未卜确否。是该会社虽名为韩设,其实则清日韩人私立之公司也。且阅该会社之印本公牍内附有日人郑永昌致刘铁云一函,其中言明“此事用递邅办法想可意会,非此不能得专利之实在”云云,则不过借韩人出名可知。且内有携欵(款)北来之语,则华人之股似正不少。兹将该会社所印合同及郑永昌致刘铁云之信原底觅得,摹呈钧览。此查明盐运会社内容之大概情形也。

至韩国产盐之区甚少,土产盐价亦昂,全国均仰给华盐以为接济,运韩之盐产于荣城、文登及海阳、宁海等处。渔船采运由张门港、蜊江、马户港、花岛港、金沙港、吕城滩等处关卡完税出口,运至韩国之仁川、甑南浦等口岸。海关查验每千觔估价六七元,每值百元征税七元五角。查仁川海关册上年进口华盐共计五百四十四万四千五百六十觔。甑南浦海关册上年进口华盐一千一百六十三万二千一百五十觔。此仅就报关纳税者而言,其余贩运径往内道沿岸零卖,或易豆米而归,以及各商家自用者尚不在此数。是就盐运一项计之,年中亦不下数十万元,于商业不无裨益。此东盐运韩之大概情形也。

职道窃维私盐充斥,有碍官引销场,固应从严查禁。然缉私裕课系内地官长之责,殆(待)运至外洋,但使非彼国例禁进口之物,即无稽核禁阻之权。况查所营盐运会社并非官立,不过为个人垄断之谋,安能禁止华商贩运之理。且华商在韩独擅之利,如绸縀杂货之类,均为日商夙(素)所垂涎。若此端一开,又设运绸縀、运杂货会社名目,遂欲禁阻华人贩卖,则华商[商]务何堪设想。总之韩国设立盐运会社,既据章程所载专运食盐以平市价,其华商运盐来韩,原可并行不悖。至私盐之贩内地,原查禁綦严,并不俟韩设盐运会社始行示禁也。所有遵电查明大概情形,理合据实禀复。伏候钧裁,肃禀,敬叩勋安,伏乞垂鉴。职道马廷亮谨禀,韩字四十号,六月十八日。

附抄盐运会社章程等件壹册。

由此可知,盐运会社于光绪三十二年(1906)八月由日人郑永昌发起,刘鹗、刘大章父子均列为发起人,向韩国农商工部申请设立,以辽东半岛的盐输入韩国,平价发卖。预计集资50万元,分作1万股,每股50元,以所得利益的百分之一缴交农商工部。①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-006,光绪三十三年六月二十九日(1907年8月7日)。名义上是中日韩人共组的民间公司,其实是借用韩人之名,由刘鹗在上海筹集华人资本而成。郑永昌在日本东京等候刘鹗,前往韩国共同办理。由此可以说明日本取得辽东半岛租借地后,无论是刘鹗向天津日本领事馆立案的海北公司,或是郑永昌向韩国农商工部申请设立的盐运会社,都是透过东亚航运贸易网络进行,特别是上海的华商资本扩大对韩国的投资。这也可以说明盐运会社具有江浙帮(南帮)的经营特色,由此进入朝鲜西北部传统山东帆船贸易的范围,与山东帮发生利益冲突。

马廷亮也说明了山东盐运销韩国的情形。山东盐多产于荣成、文登、海阳、宁海各处,由渔船运到张门港等内地关卡完税后出口,运到韩国的仁川、镇南浦等口岸。或向通商口岸的海关报关纳税,或往韩国沿岸未通商口岸贩卖,或换豆、米运回山东,或供华商自用等。每年达数十万元,有益于华商商业。马廷亮认为中国内地查缉私盐并非驻外领事的责任,领事也无权禁止盐进口,而且恐怕盐运会社一旦首开垄断之例,其余货物也援例办理,不利在韩华商的商务,因此主张盐运会社与华商贩运山东盐两者并行。

何以盐运会社借运长芦盐必须禁止山东私盐?从马廷亮所附的该会社相关文件可见端倪:②《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-006,光绪三十三年六月二十九日(1907年8月7日)。请愿书译文:

夫商品之贩路,其物品之有无,及道路之远近,不可无普及之调查。若商业无一定之惯例,则同一物品而价值有高低,商业弊端因之以生,人民受其损害,不待赘论而后明了矣。大抵人之日用物品以食料为最紧且重,其中尤以食盐为切要。我国滨海各处非不产盐,因其价值昂贵,近年以来商贩觇此几(机)微,欲图大利,以致清国私盐之每岁输入不下一亿五千万斤,此岂非商业界与民食品之一大关键乎。然该等商贩等以脱税之际潜输暗卖于沿海各地,故沿海地方幸以廉价贸食,而距海稍远之地,其价额比沿海不翅(啻)倍蓗(蓰),该人民因此受害者统计每岁至屡巨万金,其于一视均惠之义大为缺点。若设会社定规则,于买卖之际区别远近,酌订价格之等差,民之蒙惠甚多,又从而立一定之税规,所补于国益者亦大。是以发起人等为计官民公众利益,募集资本,创立会社,条款别纸于后,请愿照谅,伏望认可。……

以后如有日本人请韩国政府,定以日本人不得侵占韩国利权批驳。而韩国有名望者,大概已列名本公司矣,亦即无人能继起与亲王及诸人争利者,此不言而喻之专利也。望早日携欵(款)北来,弟在东京专候,一有电示,立即启行,同往韩国经理一切。再公事虽只言五十万,当时系指拟办北半国而言,但公司立后必须推广全国,似非百万不克,望酌办为要。专此,顺颂旅祉。

外历十一月十三日,郑永昌印

铁云仁兄大人宥下

仔细比较光绪三十二年(1906)八月盐运会社的立案申请书,第四条规定:“本社由韩日协同,以清国辽东半岛所产之盐输入本国,平均价值发卖。”九月的请愿书内容则为:“今般韩日协同创立韩国盐运会社,转运辽东半岛及清国产盐。”从两者日期先后和盐产地的扩大,可知后者是为借运长芦盐或并购山东盐埋下伏笔,并非盐运会社当初成立的目的。从光绪三十二年九月二十七日(1906年11月13日)郑永昌致刘鹗的信函,可知为了将市场推广到全韩国,除了辽东盐之外,需要借运长芦盐,郑永昌希望能将筹款从50万元提高至100万元。因此,为了提供借运长芦盐的资金、缴纳农商工部的税金、众商的股利,只有禁绝山东私盐,才能确保控制盐价畅销全韩。至于日本统监府背后更深一层的盘算,则是1906年日韩协约订立之后,日本计划发展韩国盐业,和日本同样推行盐专卖制。这可以说明1908年以后统监府取消盐运会社的原因。

四、韩国山东帮援引外力相抗的对策

光绪三十三年(1907)十月三日马廷亮再度禀呈外务部尚书袁世凯,盐运会社的华商高尔伊和日人郑永昌来署要求华商入股合办,经马廷亮指示自行与华商商办,但未成功。驻镇南浦和仁川领事分别转达华商呈禀申诉,山东盐是因渔船载盐出口,以备腌鱼,所剩之盐不能载回中国,因此就近销售韩国。一旦禁运之后,将使渔户的生计断绝:①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-007,光绪三十三年十月三日(1907年11月8日)。

敬禀者。窃于本年六月间接奉钧部电开,韩设盐运会社,华商违禁运盐,饬令晓谕查禁等因。奉此随于六月十八日韩字第四十号禀将查明详细情形禀陈钧听在案。嗣有华商高尔伊同日本人郑永昌来署面称,在韩国政府禀准设立盐运会社,拟招旅韩华商一并入股合办,并送阅所抄会社公牍说帖及林公使、阿部代理公使与钧部来往各函。经职道详细循绎,因思东盐来韩前已奉饬查禁有案,兹该会社意欲纠约华侨与之入股合办,前后似觉两歧。当经告以业将东盐入口情形报部,尚未奉到饬知如何办法,未便许可。惟高尔伊、郑永昌迭次到署恳商,势不容已,当经复以可与华商自行商榷。讵彼此相持日久,凿枘不入。旋据仁川、甑南浦等领事转据各该埠华商声诉,大致谓东盐进口,每因渔船出海捕鱼,先期在沿海产盐之处酌购生盐,以备捕得之鱼随用盐腌,免致腐败。或值捕鱼无多,而所剩之盐例不容载回中国,祇有就近在韩报关销售,历有年所并无异词。今一旦权利为人攘夺,将使万千渔户生计尽付东流。领事爱护侨商,洞察民隐,度不漠然恝置而将商等苦情壅于上闻,谨合词吁请转求政府作主维持,以保生命等情。并据仁川领事等将原禀二扣申送前来,理合据情转禀,请呈层堂鉴核,电示饬遵,俾纾民望。肃此,敬请勋安,伏乞垂鉴。职道马廷亮谨禀,韩字四十九号,九月二十三日。

马廷亮在禀文中提到从六月十八日至九月二十三日之间,盐运会社的高尔伊和郑永昌想透过驻韩总领事馆,向华商施压入股合办。这与前述日使林权助在四月二十八日(明治四十年六月八日)转来郑永昌所附的盐运会社说帖不符,该说帖说明不敢借运山东私盐,因为“盖既禁之而后购之,业私盐者必多方阻挠,恐将来购买必不应手。”盐运会社明知禁止山东盐出口,得罪山东的盐商,所以改向在韩进口运销的华商下手,想要并购入股合办,借以控制盐价。

由于双方相持不下,华商坚持韩国进口的山东盐是渔户腌鱼所剩的鱼盐,并非私盐,并透过领事转达仁川和镇南浦华商的陈情两件:①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-007,光绪三十三年十月三日(1907年11月8日)。

侨仁众商谨禀

宪台大人阁下,敬禀者。窃商等昨奉钧谕内开,外部现严禁东海生盐来韩销售,并有高子衡道台与日人郑永昌在韩国刱设盐运会社等情。闻命之下,不禁惶恐之至。窃以山东东海沿海一带地土硗薄,五谷不生,该处人民从来皆以捕鱼腌鱼为生,每届捕鱼之期,先至产盐之处购装生盐,然后沿海捕鱼,获鱼即以生盐腌培,免致腐败,到处出售,藉兹糊口。查清韩自未通商迄今该鱼船多至韩国平安黄海全罗忠清各道销售咸鱼,其腌鱼之余盐俟鱼卖出赴海关报税,卖给韩人吃食,非敢故违禁令私贩食盐运销外国。此鱼船在韩卖盐之实在情形也。今郑高二人来韩屡与商等磋商,着来韩鱼盐一律归伊社会(会社)收买,以免自行销售,有违禁令等语。窃维鱼盐若归伊社会(会社)收买,未始不可,惟其中有滋(窒)碍难行之处,万不能归伊收买。况盐既违禁,伊等何得收买;盐不违禁,何必卖与他人。至禁盐出口为我国内政,外人更不得干预。窥其立会社之本意,一欲专利韩国盐业,抵制我商之利;一欲畅销辽东半岛盐业,多兴伊租界之利。外部近来严禁出盐,实中日人垄断之私念也。现今我国振兴商务,自应多求货物畅销外国,虽生盐为食用之物,不可任令出口,有害我国小民食用。然中国内地到处盐滩积压,如其堆积内地,何如令其出口,货利外洋,又可为我国出口货之大宗也。又大可虑者,鱼盐严禁,东海鱼户无业可图,数万生灵岂能坐以待毙,将穷极为非,酿成事端。伏维大人痌瘝在抱,讵忍坐视不救,商等再四思维,胆敢沥陈下情,叩恳转请总宪大人详咨外部,以鱼盐为请,实非专以运盐为业,有干禁例,俾数万生灵均沾活命之恩,阴隲莫大矣。肃此上呈,敬请勋安,伏乞垂鉴。

侨仁众商谨禀

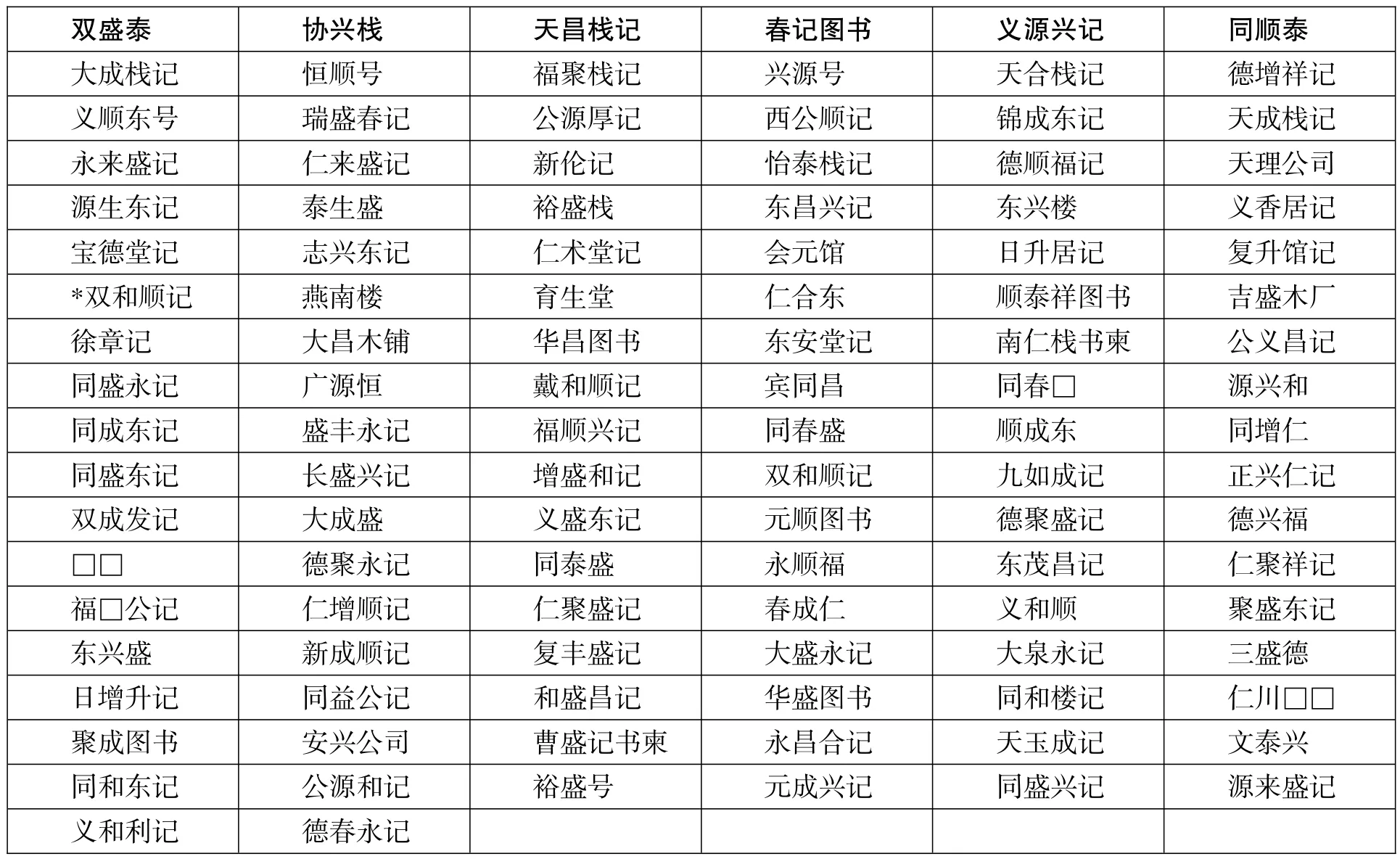

以上是侨居仁川的华商联名呈禀,说明山东沿海渔民载盐出海,捕鱼腌渍,贩售咸鱼和剩盐到韩国沿海各道。从中韩未通商之前已是如此,韩国开放仁川等通商口岸后,则将剩盐向海关报税进口。华商指出盐运会社禁山东盐进口的目的,是日人欲专利韩盐以抵制华商,并兴办辽东租借地的盐业。因此华商陈情积极主张开放盐为出口大宗;消极要求免禁鱼盐,以照顾山东渔民生计,消弭社会治安问题,并附上各商号盖印名单(参见表3)。其中包括广东帮著名的商号同顺泰在内,说明这些华商不只限于山东帮。

表3 1907年仁川华商商号表

另一件呈禀则是镇南浦华商的陈情:①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-007,光绪三十三年十月三日(1907年11月8日)。

侨寓韩国镇南浦商董郑竹洲、黄恕臣偕各商等沥情上禀,为利权外溢力求挽救事。窃商等侨寓三韩,以鱼盐为业,屡经领事申报在案,是商等得以行商海外者,皆上赖国家保护之力,引瞻祖国,未有不(感)激涕零者也。兹者清日韩人拟设盐运会社于南浦,该会社高君子衡郑君永昌来南浦同商等定(订)立章程,商等势难照办。盖商等并无一定办盐资本,不过就地代售各船客之盐,而来南浦鱼盐之船又无一定,此来彼往,联络甚难。倘使商等定(订)立合同,而各船客不能照办,亦是徒然,因此返(反)复为难。我等之愚见,高郑二人设立盐运会社之意,究竟盐之来由底实未必尽知。想吾国山东迤带北至渤海南距黄海四外沿海皆是出盐之所,乃吾国之保障海地之灵气。一方万民之财产皆以鱼盐为生,自古及今,鱼盐不分,凡有鱼业决无禁盐之理,盐可就鱼,鱼不能就盐,鱼为草也,盐为宝也。所有捕鱼之船在国装盐时原偹己用,竟(既)有报关纳税,何为(谓)之私盐也。倘有捕鱼不利,所剩之盐不能返国再售,因有禁止进口章程,无奈祇得投夯外国销售。所到韩国之鱼盐皆系报关进口纳税,亦不得谓之私盐也;山东登莱青三府鱼业船[无]不纳税,亦不得谓之私盐也。山东登莱青三府鱼业船不下数万艘,食鱼盐业之人不下数万万人,岂能一旦被一人夺去而损吾国商务大局,则商等势果尽失,吾商均不能立足也。是在我总宪大人必争挽回之策。商等沥情上禀,敬求我领事大人转禀总宪大人为商等作主,则感德无既(极)矣,为此具禀。

光绪三十三年九月十八日

镇南浦华商说明自己以鱼盐为业,并无办盐资本,只是代售各船客的盐,渔船往来不定,无法加入盐运会社,并说明山东沿海万千居民以鱼、盐为生,登、青、莱三府渔船装盐出口时已有报内地关卡纳税,到韩国也报海关进口纳税,因此中、韩均不能称之为私盐。他们同样强调山东沿海渔船不下数万只,赖渔业为生者不下数万人,一旦被盐运会社夺去生计,将大损商务,华商不能立足韩国。和仁川华商一样,在禀文之后附有镇南浦商号盖印名单(参见表4)。镇南浦华商指出,华商行商海外多仰赖国家保护之力,充分反映韩国华侨得力于清朝政府的扶持政策,是为特色。

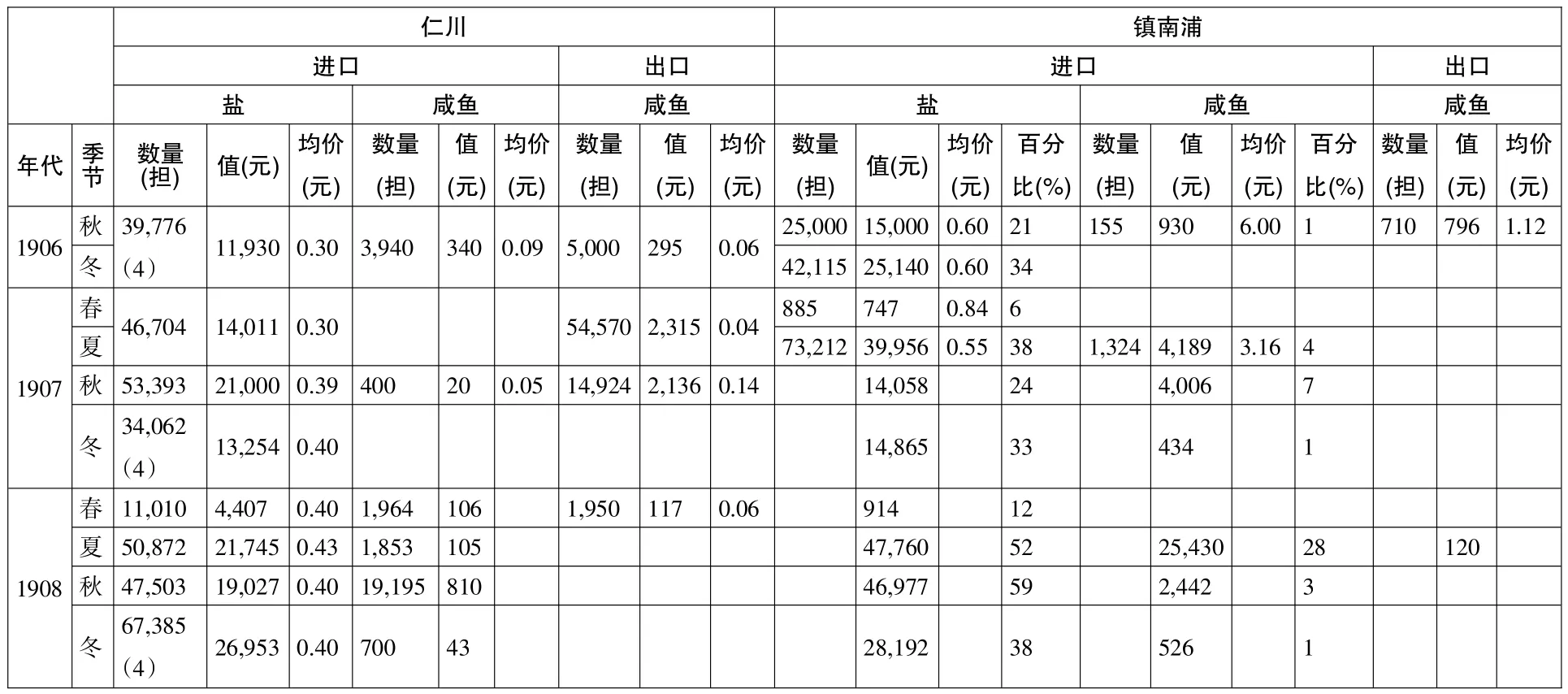

表4 中韩盐、鱼贸易统计(1906-1908)

马廷亮进一步指出华商唯恐入股盐运会社,会受到挟持,又恐怕该会社藉日使之力相逼,因此共同商议抵制方法:①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-008,光绪三十三年十月三日(1907年11月8日)。

敬密禀者。高尔伊郑永昌等创办盐运会社,所禀韩国农商工部初意专运辽盐,藉平全国食盐市价为词,表面不在专利,固(因)无力禁绝他国运盐入口;复又觊觎长芦之盐,因格于部议,未获偿其欲壑;乃更狡焉思逞逆亿(臆)鲁韩相隔一海,东盐来者较易,且盐价运费在在比辽东半岛从廉。惟华侨在韩业盐既众且久,不克遂其垄断之私,故运动阿部代理(阿部守太郎)请为禁止东盐来韩。以为既经官禁,华商不敢再操旧业,纵有鱼盐入口,无论多寡,亦可指为贩运私盐,并屡欲要求各口领事代为缉拿惩究,盐则归会社充公。其所以必须纠合华商入股者,外示体恤商情,内实倚仗我国禁令,希图挟势恫喝(吓),以快彼强攫狡谋。各口华商明知其奸,一经入股,必受牢笼,恐有后患,故始终坚执不允合办,致郑高二人进退维谷,与各该商有两不相下之势,必至仍借力于日使出而干求。风闻各该商公议抵制,有如果高郑二人必欲借势相逼,计惟改领威海卫胶州等处船牌,带有鱼盐到韩报关纳税之说。窃思旅韩商情素称谨悫安分,当不至竟越范围。然商人重利,为自保其固有之权起见,难保不铤而走险。若果竟有借领他国船牌之举,则虽欲过问,似非领事权力所能及。且虑从此致生交涉,而滋事端,办理转多棘手。用将详情密陈,伏乞俯念沿海渔户生计民食攸关,所有渔船酌带鱼盐与专贩盐斤出口者不同,应请照旧免其查禁。至山东滨海一带,倘另有奸民私运大批盐引出口者,应仍由该管官缉拿,以杜漏巵,且免外人借口。是否有当,伏乞转回层堂鉴核,电示饬遵,谨肃密禀。敬叩勋安。职道马廷亮谨密禀,韩字又四十九号,九月二十三日。

马廷亮密报,听闻旅韩华商拟改领威海卫、胶州等处英、德租借地的船籍执照,运鱼盐到韩国报关纳税。亦即华商也想援引英、德之外力,与日本扶持的盐运会社互相抗衡。马廷亮认为如此一来,非但驻韩领事不能过问,而且滋生中外交涉事端,因此建议将渔船载运鱼盐和专门走私贩盐分开处理,以免外人借口。从刘鹗向赵尔巽申办辽东盐开始,清廷中央的外务部和地方大吏均反对外国租借地办盐,一旦中外盐务纠纷从辽东半岛扩大到山东半岛各地,绝非外务部所乐见。

光绪三十三年(1907)十月九日外务部致函马廷亮,说明清政府已拒绝日使借运长芦盐;六月十日应日使要求查禁山东盐,只是应付之计;再收到六月十八日的来函得知运韩的山东盐是沿海渔户生计所赖,而且关系旅韩华侨的商业。禁山东盐出口,则不利华商商务;不禁盐出口,则被日本借口有碍条约。外务部处于两难之间,下令马廷亮密筹妥善的办法。①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-009,光绪三十三年十月九日(1907年11月14日)。十月二十四日马廷亮回复外务部,十一月十日外务部有密谕,于十一月二十二日送达马廷亮。以上二文未见于档案。不过从十一月二十九日马廷亮的回复,可知外务部已根据他的意见,晓谕华商严禁大帮山东盐私运韩国,以符合条约的规定;至于渔户的剩盐关系华民生计,应分别办理,既不碍小民谋生之路,又不致落入外人口实。马廷亮也回报高尔伊和郑永昌久未来署,推测可能因为攘夺山东盐失利,而且转运辽东盐道远价昂。②《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-010,光绪三十三年十二月十五日(1908年1月8日)。

十二月十五日外务部接到马廷亮十一月二十九日的来函,两天后十二月十七日又收到日使林权助转达郑永昌再催请禁止山东盐运韩。③《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-011,光绪三十三年十二月十七日(1908年1月20日)。十二月二十二日外务部随即回复林权助,已下令山东巡抚吴廷斌出示禁令,④《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-012,光绪三十三年十二月二十二日(1908年1月25日)。并分别致函马廷亮和吴廷斌筹划对策。外务部告知马廷亮,郑永昌来北京运动日本公使,要求山东巡抚和驻韩总领事出示禁令,将大帮走私的山东盐和渔户所剩的鱼盐一起查禁。⑤《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-013,光绪三十三年十二月二十二日(1908年1月25日)。因此下令应再筹妥善办法,以备因应,“使商情、条约两不相背(悖)”。外务部同样告知吴廷斌,郑永昌来京运动禁止山东盐,宜预筹办因应。①《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-014,光绪三十三年年十二月二十二日(1908年1月25日)。十二月二十六日外务部甚至去电东三省督抚,查询刘鹗的行踪,欲加以逮捕治罪,未果。②《外务部档案》,馆藏号02-04-049-02-001,光绪三十三年十二月二十八日(1908年1月31日)。光绪三十四年(1908)二月二十三日吴廷斌回复外务部,已按马廷亮所拟的办法办理,饬东海关道查禁,光绪三十四年(1908)三月十一日马廷亮也回复外务部,按照先前所拟的查禁大帮私盐,而将渔船剩盐从宽免禁,分别饬令仁川和镇南浦两处领事出示晓谕山东帮各商遵从。同时回报外务部,高尔伊、郑永昌久未来署,不知潜往何处。③《外务部档案》,馆藏号02-19-018-02-016,光绪三十四年三月十一日(1908年4月11日)。

盐运会社先要求外务部禁运山东盐出口,进而强邀华商入股该社或收买鱼盐,正应验了当初郑永昌向林权助提出的说帖所言:“至山东私盐,本会社亦不敢请借运者,盖既禁之而复购之,业私盐者必多方阻挠,恐将来购买必不应手。”然而一旦辽东盐生产不及,而清廷又禁止长芦盐出口,盐运会社不得已只好洽购山东盐,果然不出所料,终告失败。盐运会社明知不可行而行之,可以推知日本统监府的强力操控,并非一般的民间公司。

另外,从1907年的仁川和镇南浦华商商号名单(表3),一方面可以追溯自1899年的汉城山东商号,包括瑞盛春、东昌兴、同和东、增盛和四家,说明这些商号已延续近10年以上;另一方面可以得知仁川和镇南浦两地华商的往来,但是这些较大的山东帮商号只限于少数,更多的是团结山东帮与华商的社会网络与商业网络。盐、粮等民生必需品是缺乏资本的山东帮经营小商业的基础,也是两地华商必争鱼盐贸易的原因。

根据1906年至1908年驻韩各口领事所呈报的四口商务统计,可知釜山和元山没有盐或咸鱼的进口统计,仁川和镇南浦则有大量的盐进口。尽管仁川的盐进口量最多,但镇南浦的盐占进口的比例最高。咸鱼进口的重要性远不及盐,可知华商强调以山东渔民腌鱼的剩盐进口韩国,并非事实。驻韩总领事马廷亮根据光绪三十三年(1907)六月十日外务部的电文禁止山东盐运韩,确实导致镇南浦在光绪三十三年(1907)秋、冬和光绪三十四年(1908)春三季盐的进口量下跌;仁川在光绪三十三年(1907)冬和三十四年(1908)春也同样出现盐的进口减少。如前所述,及至光绪三十三年(1907)十二月十五日马廷亮建议外务部将鱼盐和大帮私盐分别处理,并经山东巡抚吴廷斌和马廷亮分别于光绪三十四年(1908)二月二十三日、三月十一日执行之后,镇南浦和仁川的山东盐进口大增,可见于两地光绪三十四年(1908)年夏、秋、冬的进口统计,甚至高达镇南浦的进口半数以上(参见表4)。这些数字具体说明中韩之间山东盐贸易的重要性,也展现中国对山东沿海地方治理的有效性。

结 语

综合以上分析,说明在条约体制之下,外务部的档案呈现中、日双方为了禁运山东盐到韩国展开交涉的经过,其历史背景可以追溯自明清以来宗藩体制之下山东与朝鲜沿海的传统帆船贸易,山东渔船运盐出口到朝鲜,换回米、豆、杂粮等。在1882年中朝签订《中朝商民水陆贸易章程》之后,此一以山东帮为主的帆船贸易模式仍然有效运作。然而在朝鲜向外缔结条约,开放通商口岸之后,被朝鲜海关视之为非法走私贸易(潜商),主张开放平壤为口岸,纳入管理。但清朝和朝鲜政府以其有益于地方经济,兼可抑制日人商业势力向朝鲜西北部的扩张,均予以默许。甲午战争之后,中日在韩的影响力与地位逆转,1897年平壤附近的镇南浦开港,但只有三成的山东盐向海关纳税进口。日本为发展辽东租借地和韩国的盐业,统监府准许中日韩人合办的盐运会社成立,贩运辽东盐到韩国,不足的部分则向清朝借运长芦盐,并要求禁运山东盐到韩国。清朝按照通商条约拒绝出口长芦盐,日本就据此强力要求禁运山东盐出口。外务部以山东盐牵涉条约规章的禁运和旅韩华商及山东沿海渔户、盐民的生计,在条约和商情之间左右为难,最后只得禁运大帮私盐,但准许渔民出售剩盐,暂告解决。1908年7月刘鹗被流放新疆,中、韩恢复山东盐贸易。

在此一案例中,通商口岸制度和传统商帮代表两种不同的社会网络。刘鹗一方面和日人郑永昌订立合同,合组设在天津的海北公司和在韩的盐运会社,在日本的辽东租借地貔子窝改良新法制盐,用帆船运销日、韩;另一方面利用轮船航运网络,向上海商人集资投资跨国盐贸易,并结合日本驻华公使、驻天津领事、韩国亲贵,形成政经社会网络,向清朝中央的外务部和奉天、直隶、山东地方官员及驻韩总领事施加压力,试图垄断韩国盐利。至于仁川和镇南浦的山东帮商人,则是利用渔船载盐出口,来往不定,又缺乏资本,不愿加入盐运会社的公司组织,只好透过当地领事转达驻韩总领事,向外务部请求保护生计,甚至威胁将改领英国和德国租借地的船籍执照,转而寻求外国势力保护,以资抗衡。因此,中国海关认为清朝不肯开放盐进出口,是着眼于盐税收入,却忽略盐政与渔政对于沿海地域社会的管理功能。因此,《中朝商民水陆贸易章程》确实发挥持续稳定中韩沿海地域社会的作用,并非通商条约体制的海关纳税缉私所能取代。

晚近的研究把条约体制下的商人和地方官员视为行动者,端看条约是否有利于己而加以迎拒。①其实清廷中央政府的对外交涉何尝不然。中外通商条约将盐列入违禁品,禁止贩运进出口。根据清廷户部(度支部)的说法,名义上是民食攸关,其实是着眼于保障国内高额盐税的财政收入,一旦外国贩运廉价的盐进口,势必造成清盐滞销,影响税收国计,因此坚守条约禁运盐的立场。外务部和直隶总督、山东巡抚一方面要考虑山东沿海地区广大的渔民和盐户生计及韩国山东商人的利益所系,因此容许渔船运盐销售朝鲜口岸;另一方面清末山东地区天灾人祸频仍,仰赖进口朝鲜米谷杂粮以资接济,藉以消弭社会动乱之萌,才是更重要的因素。

在此中日交涉中,曾先后担任驻扎朝鲜总理交涉通商事宜、山东巡抚、北洋大臣、直隶总督、外务部尚书的袁世凯,熟知中、日、韩情势及渤海湾沿岸的地域社会,因此成为关键人物,并非如传闻因与刘鹗有夙怨,趁机挟嫌报复。因此,对清朝中央政府的决策者而言,韩国盐运会社与山东帮对于鱼盐贸易的争夺,从山东和朝鲜沿海地域社会的秩序稳定着眼,远甚于将非法走私贸易纳入管理课税的经济诱因,这也是条约体制之下通商口岸和海关力有未逮之处。在中日交涉的强大压力之下,终于以袁世凯逮捕刘鹗治罪,韩国统监府取消盐运会社告终,但是近代中韩沿海地域社会的治理问题,才是此一事件的背景深层因素,也是有待持续努力解决的课题。

——以河北涉县为例