句法标签与最简合并∗

杨烈祥 伍雅清

(湖南大学,长沙410082)

提 要:句法标签内生于合并操作,标签依据标签算法获得相应标签值,但标签算法具有二义性和取值冲突。一些修正方案以词汇中心主义为理论前提,将标签看作句法实体,不能最终解决标签算法中的潜在冲突。依据强势最简论和分布形态,句法合并只是两个对象的组合,标签不是句法运算的组成部分,而是合并输出在接口解读的语义索引,目的是实现句法运算与接口解读的桥接。依据最简合并和最小查询条件,无标签合并输出在接口系统获得恰当解读。

1 引言

句法标签(syntax label)和加标(labeling)是合并操作中的重要理论构件。早期改写规则直接沿用成分分析中的语类标签,经管约论到最简方案,特别是Chomsky提出语段(phase)概念以来,生成语法才开始正面讨论句法标签(以下简称标签)及相关问题。本文以强势最简论(Strong Minimalist Thesis,SMT)为理论基础,首先讨论标签算法(label algorithm)的缺陷。根据形态分布(Distributed Morphology,DM)的基本观点,在生物语言学框架内,合并只是狭义句法中两个句法对象的组合,句法推导可以而且应该删除加标操作。标签不在句法推导中,而是合并输出为获得解读的语义索引(semantic index)或锚点。依据最简合并(simplest merge)和最小查询(minimal search)条件,无标签合并输出可以在概念—意向(conceptual-intentional,CI)和感觉—运动(sensory-motor,SM)两个接口系统分别获得恰当解读。

2 标签算法的缺陷

加标内嵌于合并。合并是语言运算系统中的核心概念,也是语言无限离散性的解释原则。依照合并对象来源,合并可分为外合并和内合并。合并输出依据标签算法获得标签取值(Chomsky 2008:145):

标签算法

a.在{H,α}中,若H为词项,则H为标签;

b.若α内合并到β,{α,β},则β为{α,β}的标签。

标签算法实际是一种布尔运算,标签γ的取值因而具有非对称性。由于α和β的特征值不同,γ的值只能是α或β,而不可能是α和β的并集或交集(同上1995:145,244)。尽管该算法可以确定大部分合并输出的标签取值,但我们认为该算法实际只是以形式的方法重述短语中心语在句法推导中必须投射的思想,而且还存在标签取值的不确定性和内在冲突性等技术问题。

在初始合并中,如果合并对象都是词项,则都有可能投射成标签,γ的取值因而有两种可能。如在例①的外合并中,合并输出的标签可能是v∗或DP.Chomsky(2005:11,2008:160)假定v∗才是标签的合法取值,因为只有v∗才能在CI接口形成合法的论元结构,非法推导则由多重拼读系统在拼读前删除;同样,当两个短语外合并时,如例②,算法a也不能确定合并输出v∗P与DP之间的投射关系,也无法确定标签取值。

①a.{v∗P{喜欢,张丽}}

b.∗{DP{喜欢,张丽}}

②{{DP{那个男孩}},{v∗P{喜欢张丽}}}

按Chomsky(1995,2008)的最初设想,算法a和b分别对应于外合并和内合并,但我们认为,两种合并形式只是句法对象的来源不同,分设两条算法与合并本质不兼容。更为重要的是,两条算法之间存在潜在的冲突,违反理论建设一致性的基本要求。在词项α和非词项β的内合并中,根据a,α为标签;但根据b,β为标签,标签取值产生冲突,实际也就没有确定标签γ的取值。如在例③中的WH-移位中,what可以内合并到子句的指示语位置,[Spec,C],由于WH短语的中心语与C的Q特征匹配,标签算法同时搜寻到两个特征。根据a,WH-词作为词项,标签为DP;但根据b,C投射为动词补语,标签为CP.这样,合并输出并存CP和DP两个标签值。

③ {CP/DP{what {CPC{TPdid you wrote}}}}

根据这些观察和分析,我们认为句法推导并行两种运算机制有悖于SMT精神。算法是解决一系列问题的清晰指令,只要输入符合规范,运算必然获得设计输出。标签算法将部分合并任务转交拼读系统,反映出标签算法对计算结果的博弈性或不确定性,实际也就没有实现确定标签取值的初衷。这是因为,如果多重拼读系统可以删除非法推导,标签取值则可全部交由拼读系统处理,这就动摇标签算法的基础。我们进一步认为,标签算法具有语法二义性,而二义性不能构建一个有效的算法。由于标签算法本身的不完备性,任何依此算法而得出的结论必然具有不完备性。

为使标签算法满足无二义性条件,一些修正方案尝试修正标签算法。例如自动探针算法(probing algorithm)假定进入句法运算的词项本身带有语类标签(Cecchetto,Donati 2010),而标签转换函数(label transition function)假定词根和语类是两个独立的集合,两者的笛卡尔乘积就是合并输出的标签(Adger 2013),但运算过程中加载笛卡尔乘积操作,增加运算负荷,并不符合经济条件,两个方案实际都没有能最终解决标签对立问题。我们进一步认为,两个修正方案都将语类特征等同于词项边界特征,预设标签在推导过程中具有句法实体地位,实际也就混淆句法和语义两个不同范畴的概念,因而未能从根本上解决标签算法的内在冲突性或标签取值的不确定性。各种修正方案之所以最终未能解决标签算法中的各种对立,是因为将没有参与句法运算的标签误以为是句法实体,都尝试以句法概念解决语义解读问题,也正因为如此,各种方案都未能摆脱捉襟见肘的修正困境。究其根本,生成语法研究基本没有摆脱词汇中心主义的束缚,不言而喻地假定句法操作对象具有各种完备的形式特征。但词汇的形式特征及合并方式不是解决语言问题的答案,而正是需要解决的问题(Boeckx 2015)。如果语言研究要真正实现自下而上的研究路线,超越解释充分性,实现生物充分性的目标,则必须放弃词汇中心主义。

3 最简合并及输出解读

3.1 最简合并

根据DM的基本假设(Halle,Marantz 1993),词库中的词项都是无语类词根(categoryless root),如√喜欢、√like.词根只是构建句法结构的基本材料,不是普遍语法的组成部分,也不包括任何语法特征。无语类标签词根带有指称等语义内容,以及音系和形态等特征,但这些特征在句法运算中是不可视对象,不能影响或制约句法运算。从词库中选取的词根没有句法范畴或语法特征,在接入句法运算时,须要通过语类转换器(categorizer)转换成具体语类,如名词语类转换器(nominalizer)和动词语类转换器(verbalizer)分别把词根转换名词和动词(Panagiotidis 2015)。通过语类转换器形成的功能特征最终在接口获得相应解读,词根也只在相应的句法结构中提供概念和音系等非句法内容。如在词库中,词根“建设”无所谓名词或动词语类,只有当它进入不同功能语类的时候,才有名词(n建设+n)和动词(v建设+v)的语类区分。同样,如果milk与T合并,则获得v解读;如果与D合并,则获得DP解读。

④a.{V{v{√建设}}

b.{DP{n{√建设}}

⑤a.{v{T{√milk}-edT}}

b.{DP{Dthen{√milk}}}

如果语类等不是词项的固有特征或属性,而依据强势包容条件(Strong Inclusiveness Condition),句法运算不能是标签、一致、格特征、语义论旨、梯级性和语链等句法关系信息,因为这些句法关系信息已经超越词项固有特征(Hornstein 2009:55-56)。从这个角度来说,合并操作引入标签违背包容条件和非窜改条件,背离SMT的基本精神。根据SMT,在同一语段内,除特征重排外,句法推导不允许新增句法对象,也不能窜改已进入推导过程的句法对象特征(Chomsky 2008:143)。语段一旦移交CI和SM,即产生冻结应(freezing effect),以满足非窜改条件。合并操作定义因而可以进一步修改为最简合并:M(α,β)={α,β}。(同上2013:40)

最简合并具有重要理论意义。首先,它统一两种合并形式,也符合合并不具有远望目标的理论要求,即合并并非一定需要满足收敛条件(convergent condition),因为合并只是两个句法对象组合的操作;其次,最简合并输出是一个对称集,不包含标签(否则,合并输出的表达式就是{{α,β}}),也不包含线性语序或向心性等信息。由于标签不是词项本身,也不是短语结构成分本身的内容,最简合并删除加标等句法操作,排除标签在推导过程中的句法地位。在句法推导过程中,合并是构造句法对象的操作,加标是一种人为增加的操作,具有冗余特征。从合并操作本身来看,也没有证据表明词根在合并操作中必须发生投射并复制成为标签。

3.2 标签删除与合并输出

如果标签在句法推导中具有冗余性,这对一个高度有效的运算系统来说是不可容忍的。Collins因而提出以核心原则(locus principle)代替标签算法(Collins 2002:46)。核心原则的基本内容是,对于句法运算中的所有词项,只有当其达到饱和状态后,句法运算系统才能选取新的运算项进行新的合并操作。虽然核心原则以成分统制关系确定词项的选择特征和次范畴要求,主张删除句法标签,但并不否认语类标签,只是语类标签在合并中不发生投射,所以核心原则实际只是改变标签的表征形式。Seely进一步以推导成分统制(derivational C-command)为基础,认为标签在整个运算过程中都处于惰性状态,根本未参与句法运算(Seely 2006:184)。在合并过程中,标签和其它句法对象也不存在成分统制关系。这些研究意识到标签在句法推导中的冗余性,但没有进一步讨论合并输出的接口解读问题。

有些研究认为,如果没有标签,句法推导可能崩溃(Adger 2013:15-16)。在例⑥的非宾格结构推导中,由于无法确定动词补语DP作为一个整体连移到指示语位置,即可能是得到例⑥a或b之类的非法推导,而不能得到我们需要的例⑥c的合法结构:

⑥a.∗[VP[Adger's[Varrived[DP[Ncar]]]

b.∗[VP[car [Varrived [DPAdger's [N]]]

c.[VP[Adger's[Ncar]] [Varrived [DP[]]]

我们认为,在语段条件下,不可能出现如例⑥a或例⑥b这样的非法推导。这是因为,在所有格结构中,中心语与补语和指示语先后与所有格合并,形成语段后,即被送到接口而产生冻结效应,在随后的推导中不可更改。所以,移位只能是DP,VP或CP等最大投射,而不能是D,V或C等非最大投射或中间投射。

标签源于早期生成语法的短语改写规则,经X'理论到管约论再到最简方案,标签都是为维系短语结构的向心性而设计的理论构件,实际是X'理论核心思想的残余。综观有关标签的理论讨论,我们不难发现,随着研究的不断深入,标签越来越被推向句法理论的边缘地位。我们主张删除句法合并中的加标操作及标签,因为标签本身就不是句法合并的组成部分。在整个合并过程中,标签并没有参与句法运算,合并也不承担确定合并输出标签取值的运算任务。

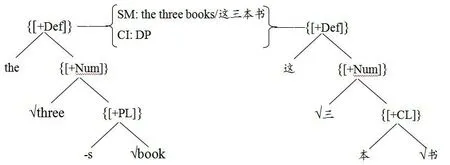

最简合并删除加标以标签,接下来就是解释合并输出如何在接口系统获得恰当解读问题。由于最简合并是光杆输出,因而不能满足完全解读原则。我们这里以指称关系和事件语义为例讨论无标签输出的接口解读问题。指称是最基本的语义关系,词根本身只有概念意义或词汇内容,只有在具体的句法结构中,才有明确的指称对象(李洪儒2006)。在例⑦中,各种语法特征选择不同的词根,只有在句法推导中最终形成语段后,接口才有DP指称解读,从而合理地实现句法合并输出在接口的解读。这一模型可以表示如例⑦c.

⑦a.the three books

b.这三本书

c.

词根的语义解读在语言实际运用中往往具有延展性,但在功能语类的限制下,相关解读就很严格(Borer 2005:101-102)。如√stone有可数和集合名词解读,甚至动词解读,但复数和基数等语法功能特征限定例⑧a只能是可数名词解读,功能语类much限定例⑧b只能是集合名词解读,而例⑧c之所以不合法,是因为词根同时受可数和集合双重功能语类限制,导致冲突。

⑧a.John held three stones in his hand.

b.There's too much stone in the mountain.

c.∗three much stones

另一方面,合并输出也不能简单地还原为成分合取。如John bought the book in Beijing的最初的语义逻辑式是⑨a,但如果我们接受新戴维森(neo-Davidsonian)事件语义理论的主张,⑨a可以进一步翻译为⑨b.其重要理论意义是,句法语段推导与事件语义表征之间有近乎完美的匹配关系,如C和v分别对应于存在封闭和论旨角色指派(Boeckx 2015:104)。如果更进一步接受直接存在封闭(immediate existential closure)理论,⑨b就可以更进一步翻译为⑨c.我们从中可以发现,拼读和语义存在封闭与语段具有高度相关性。

⑨a.∃e[bought(the book)(john)(e)&In(Beijing)(e)]

b.∃e[bought(e)&Agent(john)(e)&Theme(the book)(e)&In(Beijing)(e)]

c.∃e[bought(e)&∃(Agent(e,x),john(x))&∃(Theme(e,x),the book(x))&∃(In(e,x),Beijing(x))]

基于这些考虑,我们认为标签是合并输出为了满足接口解读要求的语言外因素(extra-linguistic factor)或第三因素,本质是联结句法运算系统与接口系统的一个语义索引或锚点,其作用是合并输出在接口系统定位,实现句法运算和接口解读的桥接目标。这就意味着,只有当合并输出移交到接口系统时,才需要标签值;而接口系统之所以要求标签,是因为DP,vP或CP有不同的解读,即不同形式的语义标签触发不同的解读路径。因此,最简合并可以进一步解构为串联(concatenation)和(语义)加标两个部分(Hornstein 2009:89),串联是两个句法对象的最简合并,但不包含加标操作,加标也就不在句法运算之中。

3.3 最小查询与语义解读

合并输出必须在接口获得恰当解读。依据动态反对称(dynamic antisymmetry),Chomsky(2013:45)提出最小查询,其核心内容是引入提升操作,通过反对称关系满足接口解读条件:

a.若SO={X,XP},其中X为中心语,XP为非短语,则最小查询选择H为标签;

b.若SO={XP,YP},最小查询分别确定XP和YP的中心语X和Y,则:

(i)修改SO,只有其中一个对象为可视对象;或

(ii)X和Y有共享特征,则共享特征为SO的标签

最小查询把原有的句法标签归结为语义接口解读要求。在最简合并中,句法运算不包含加标操作,但合并输出在接口获得解读时需要语义索引,而语义索引在句法推导中是不可视对象。如两个中心语的外合并,其中一个在构成语段的最后阶段需要提升,形成非连续语链,导致干涉效应(intervention effect),低层K1在标签算法中成为不可视对象,因而只有K2发生投射,即在{,K2}中,K2在接口获得解读,如c所示。

最小查询的合理性得到包括小句、分裂主题和谓词内主语等语言经验的支持(Epstein et al.2014)。在WH疑问词移位中,如果带有疑问特征的WH短语停留在动词后的中继位置,就会形成[Q,C]语链,接口系统无法解读,如例⑩a;WH短语只能进一步提升到句首,与句首的疑问特征Q有共享特征,标签为Q,即CI接口的解读值是疑问Q,底层K获得C陈述解读。而例⑩c中的主句动词要求选择疑问间接宾语,因此WH短语可以停留在中继位置。在例⑩d中的多项WH疑问句中,如果带Q疑问特征WH短语移位到中继内嵌位置,则形成[Q,C]语链,同样不能在接口获得恰当解读,因而例⑩d不合法。

⑩a.∗You think{K{whichQbook}{C{John read{}}}

b.{WhichQbook}{Q{do you think{K{}{C{John read{}}}

c.Mary wonders{K{whichQbook} {Q{John read{}}}

d.∗Who thought{K{in whichQcity}{C{John bought the book{}}}}

最小查询条件可以进一步解释WH词移位中的介词搁浅限制。在例⑪ a中,如果可视对象介词P在中继位置搁浅,而P和C又没有共享特征,无法在接口获得解读,因而不合法;只有当介词连移到句首位置,查找到与之相匹配的Q特征,才能在接口获得正确解读。

⑪a.∗Whom do you think{K{to{we should talk}}}

b.To whom do you think{K{{we should talk}}}

另一方面,汉语是WH-原位语言,带有疑问特征的WH短语在原位获得解读,因而不需要移位。这也就是说,合并输出要么移位到恰当的可解读位置,要么在原位获得解读。从而合理地解释跨语言的表层差异。须要注意的是,虽然例⑫ c也符合语法,但它是焦点或主题化结构,与英语中的WH疑问词移位不相同。

⑫ a.你认为张三读了哪本书?

b.我们想知道张三读了哪本书

c.哪本书你认为张三读了?

最小查询不仅具有更简洁的理论优势,而且具有更强的解释力。它不再需要MP框架中的指示语—中心语关系、同标、EPP和结构表征等一些描写性技术手段,词汇矩阵和次矩阵也失去原有的理论依据。所谓加标失败,其本质是合并输出不能在接口获得正确解读,即违反完全解读原则。

4 结束语

本文分析标签算法的不确定性和潜在冲突性,虽然修正方案揭示出一些深层次理论问题,加深对语言本质的理解,但在一定程度上误解标签的本质,因而没有解决标签算法的二义性和内在冲突性等问题。基于最简合并假设,我们提出,词项不是普遍的组成部分,合并操作中不包含加标操作,合并输出也不包含梯级结构和线性化等信息。标签是联接语段和句法输出解读的锚点,合并输出依据最小查询在接口获得解读。删除句法合并中的加标操作,不仅更符合最简方案的基本思想,也更符合生物语言学的发展趋势。