农民工城市融合问题研究综述

李蓓蓓,王钰冰,张军谋

(1.陕西师范大学 国际商学院, 陕西 西安 710119;2.西安财经学院 经济学院, 陕西 西安 710100;3.兰州文理学院 旅游学院, 甘肃 兰州 730000)

一、引 言

在中国城镇化进程中,“农民工”作为一个具有中国特色的特殊群体,主要指我国在经济社会转型时期,户籍登记在农村,且拥有承包土地,但从事二、三产业的劳动,并且以工资收入为主要生活来源的劳动力群体。改革开放30多年来,我国农民工群体数量不断发展壮大。据国家统计局公布的《2016年全国农民工监测调查报告》显示,2016年全国农民工总量为2.82亿人,约占我国总人数的20%。农民工群体的形成和壮大,加强了整个社会的生机和活力,并为推进我国深化改革开放,改变城乡二元结构,加快实现工业化、城镇化、现代化的进程做出了巨大的历史贡献。然而农民工长期处于城市边缘,只能在城乡之间“候鸟式”迁移、非永久性迁移,甚至受到歧视,难以得到城市认同和接纳,无法真正融入城市[1-2]。这种不彻底的劳动力迁移方式,是我国发展不平衡不充分的表现,既不利于促进农业剩余劳动力就业,使土地向务农劳动力稳定流转和集中,提高农业劳动生产效率的作用,也不利于企业人力资本积累和产业升级,阻碍了新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的同步发展。因此,农民工城市融合是中国城市化发展的内在要求,是统筹城乡发展与消除二元结构的需要,是城市化与农民工市民化的需要,是逐步实现全体人民共同富裕的新时代要求。

梳理农民工城市融合的概念界定、指标体系和基本理论问题等方面的研究成果,有助于推动农民工城市融合的研究,促进农民工更好地与所在城市进行融合,转化为城市市民,从而推进城镇化的健康发展。

二、关于农民工城市融合的概念界定

(一)农民工身份的界定

“农民工”一词最早是由中国社科院张雨林教授在1984年发表的《社会学研究通讯》中提出的,随后被众多学者们普遍认同。但是对于“农民工”具体的界定与内涵,学术界却一直存在着不同的看法,并且没有一个明确、公认的定义。郑功成(2006)认为农民工群体是指具有农村户口身份,却在城镇务工的劳动者,是中国在工业化过程中,受传统户籍制度制约所产生的特殊群体[3]。陆学艺(2004)认为对农民工的界定应该从四方面来进行:一是从事的是非农工作,主要收入也来自非农活动;二是户籍身份仍是农民;三是属于被雇佣者的劳动关系;四是来自农村地域[4]。杨思远(2005)则根据是否离开乡镇将农民工分为“在乡农民工”和“进城农民工”两部分[5]。李强(2012)则从社会分层的角度来对农民工群体进行剖析,指出农民工是一个特殊的社会群体,他们虽然长期在城市工作与生活,但是无论是他们自身还是整个社会,都不认为他们真正的属于城市,而是仍属于农村,这种观点使得他们逐渐成为城市中的“边缘人”[6]。王春光(2006)、谢建社(2006)则对农民工身份与内涵进行了新界定,他们认为农民工已经具备了产业工人阶层的基本特征,说明农民工正在向产业工人阶层转化,在此基础上,他们赋予了“农民工”概念新的涵义——新型产业工人[7]。葛楠(2015)则重点强调农民工在我国经济社会发展过程中的重要性,农民工是我国中间阶层的新生力量,要构建稳定的“橄榄型”社会,农民工群体融合城市成为中间阶层的速度必须加快[8]。综合以上分析,当前学者们对于农民工的概念界定,基本可以概括为拥有农村户籍和承包经营土地,但从事与自己的土地无关的生产活动,以工资收入为主要生活来源的劳动力群体。在对农民工城市融合的研究中,学者们大多选取农民工群体中离开本乡的外出农民工群体作为研究对象。

(二)农民工城市融合的界定

西方学者最先提出了社会融合概念,对该问题的研究主要有两大理论流派,即“同化论”和“多元文化论”。“同化论”流派以美国的社会学家帕克(Park)、M.戈登(Gordon)为代表。帕克等(1924)将族群的融合与同化定义为移民和本地住民之间在相互渗透与交往的过程中,逐步产生相互分享各自的文化、情感和态度的行为,在共享他们的经历和思想过程中,最终形成了一种共同的文化。戈登(1964)在帕克的基础上对同化论加以完善,提出了7个维度来衡量族群关系的社会融合程度[9]。“多元文化论”来源于霍勒斯的研究,后经路易斯·亚当麦克得到发展,他强调了移民后代应保留自己本民族的文化传统。随后的学者们对这两种理论提出了异议,认为这两大流派过于侧重文化方面的融合,而忽略了社会融合中的其他重要维度。Alba和Nee(2005)对传统的社会融合定义进行修正,从客观中立的角度,将社会融合定义为“种族差异的消减”[10]。而2006年,联合国发布的《国际迁徙与发展》报告中更是强调了移民与东道国社会的相互适应,移民尽快尽早地融入当地社会,不仅有利于迁徙者,更是有利于东道国。

在国内,随着社会对农民工群体从排斥歧视到吸纳融合的转变,国内学者对农民工城市融合的界定做了许多研究。由于移民的社会融合过程本身具有复杂性,农民工的城市融合概念仍存在着一些争议。归纳来看,主要有如下几种不同的见解,即社会融合、市民化、城市融入及城市融合。其中任远和邬民乐(2006)提出社会融合是在不同个体、不同群体或不同文化之间相互配合、相互适应的过程。此概念普适性较强,但过于笼统,对于指导农民工城市融合的指导不足[11]。童星和马西恒(2008)则为社会融合增加了新含义,指出社会融合是新移民在居住、就业、价值观念和生活方式等各个方面融入城市社会、向当地住户变化的过程,同时他们提出要以当地居民为参照物,用新移民与本地居民的同质化水平来衡量社会融合过程的进展程度[12]。此概念进一步细化了城市融合的方面,但具有一定的被动含义,农民工处于被动被城市接受状态。童星等已意识到了城市居民在农民工城市融合中起到的作用,并将其作为参照。也有学者使用“城市融入”和“市民化”概念,但这两个概念仍具有强烈的被动意义,将农民工与市民划分为两部分,将市民为主构成的城市主流社会视为农民工社会融合的唯一目标和标尺。随后,又有学者提出了“城市融合”概念。李培林[22]认为,农民工的城市融合就是农民工从传统到现代、从乡土到城市、从封闭向开放转换的过程。而黄匡时、嘎日达[15]则提出,农民工的城市融合是农民工和城市居民之间相互接纳、认同的多维度过程。本文在此问题上更偏向于“城市融合”概念,农民工的城市融合界定应从动态的角度来看,是“农民工”群体与“市民”群体相互渗透和相互影响,是两个群体的双向互动过程。因此,“农民工的城市融合”是农民工群体与当地市民群体在互动中逐渐消减各方面差异的动态过程。

三、关于农民工城市融合指标体系的评述

在对农民工群体城市融合状况进行研究的同时,我国学者也更加注重对其进行定性、定量分析。在关于农民工城市融合的测度方面也做出了一定的研究以解释、解决农民工城市融合中存在的问题。但是由于社会融合包含了众多经济、社会、心理等诸多方面,具有相当的复杂性,因此社会融合测量的指标也具有众多不同维度,且每个维度测量指标之间也存在一些差异。目前学术界对于农民工城市融合的测量指标虽未形成统一意见,但大部分学者对多维度指标具有较高的认同。

(一)二维度模型

西方学者戈登在研究移民融入时最先提出了二维度模型。他认为,移民的融入分为两个结构,即结构性和文化性,其中结构性维度表示移民个体与群体在制度和组织方面的参与程度,文化性维度表示移民群体在价值方面的转变过程。李树茁等(2008)在戈登的基础上,对深圳农民工融入程度进行测评时选取了行为融合和情感融合两个方面[13]。唐茂华(2007)则认为农民工的城市融合是一个动态的过程,应该将时间考虑在其中,因此他将农民工的城市融合分为长期和即期,通过这两个视角构建了农民工城市生活能力模型[14]。也有学者考虑到借鉴外国移民指标,其中黄匡时、嘎日达(2010)通过借鉴欧盟制定的社会融合指标和移民整合指标,针对我国现状在欧盟指标的基础上做了调整,提出农民工城市融合度的测量应从城市层面和个体层面进行。其中城市层面又分为政策融合、总体融合;个体层面则包含主观融合、客观融合[15]。可以看出,二维度模型为其他研究者提供了一定的借鉴和基础,但二维模型的测量指标不能够完全表现出城市融合的复杂性。

(二)三维度模型

在三维度模型的构建中,刘传江(2006)通过选取制度因素、市场因素和个人因素三个维度构建了农民工城市融合测算方程[16]。张斐(2011)以新生代农民工群体为研究对象,从经济层面、社会层面、心理层面三个维度出发,采用综合指标法对其城市融合进行分析[17]。叶俊焘、钱文荣等(2014)提出,农民工城市融合要经历经济生存、社会交往和心理认同三个阶段,且经济生存对农民工城市融合状况具有极大的制约作用,同时他认为当前农民工群体的城市融合仍处于经济生存阶段[18]。另一些学者认为,主观方面的维度更能反映农民工城市融合状况。何军(2011)选择从主观方面的行为方式、价值观念、对城市的归属感三方面来进行评测[19]。三维度模型中,学者们大多意识到了主观层面的重要性,将心理层面单独纳入指标体系,但对于制度及社会方面的探讨并不多。

(三)四维度模型

杨菊华(2009)提出,社会融入至少应当包括经济整合、文化接纳、行为适应、身份认同这四个维度,且该四个维度之间既存在一定的递进关系,又相互交融、相互依存,不可分割[20]。季文、张龙(2012)则在杨菊花研究的基础上着重强调了心理维度对农民工城市融合的影响,提出农民工城市融合包含经济、文化、心理和身份这四个维度,同时选取了在南京打工的农民工为样本,对其城市融合的结构和状态进行了分析[21]。李培林、田丰(2012)则将季文的文化维度纳入社会维度,并构建了经济、社会、心理和身份四个维度来对农民工社会融入进行进一步分析。同时他们提出农民工社会融入的经济—社会—心理—身份四个层次之间并不存在递进关系,即经济层次的融入并不必然带来其他层次的融入,且将重点放在了新生代农民工群体上,提出新生代农民工社会融入状况与老一代农民工相比并没有基本差异[22]。四维度模型中,学者们均提出了身份维度。但是学者们对身份维度的界定并不完全相同,同时并未探究到农民工身份融合所探求的实质是农民工对于自我实现的需求。本文认为,身份维度其实质表现在两方面:一是农民工群体自我身份的认知,此部分与心理维度有交叉重叠部分,是市民对于农民工身份的认知,是农民工群体在城市融合过程中与市民群体之间的互动。

(四)五维度模型

刘传江(2007)更加强调农民工市民化意愿和市民化能力,将农民工城市融合模型定为制度、市场、个人、市民化意愿与市民化能力五方面。王桂新(2008)认为农民工城市融合度的测评应当从五个层面进行,即居住条件、经济生活、社会关系、政治参与、心理认同[23]。周皓(2012)构建了经济、文化、社会、结构、身份认同五个维度的农民工城市融合度指标,他认为社会融合是一个动态的过程,主要有适应、融入、融合这三个阶段[24]。在五维度模型中,学者们加入了社会维度,更加强调农民工群体的政治权利及社会支持网在城市融合中的重要意义。

从以上研究可以看出,国内学者对农民工城市融合问题的研究较多,但仍存在着以下两个问题:一方面,虽然大多数学者在研究中均强调了城市融合度的多维度特征,但是由于社会融合测量的指标具有不同维度且每个维度测量指标之间也存在差异,而缺少系统性分析及理论的支持。另一方面,我国学者对农民工城市融合的分析大多以融入地为出发点进行测评,却很少有学者考虑到空间因素的影响,缺乏以农民工来源地为出发点的研究。来源地对于农民工群体有着不可分割、丝丝缕缕的关系,对农民工群体的城市融合有着重要影响,而当前学术界对于来源地的重视程度不够,研究较少,因此有必要注重对农民工来源地的研究。

四、关于农民工城市融合基本理论问题的评述

农民工的城市融合并不只是空间转移和人口流动,其内涵更是一种身份与认同的转换,是农民工在生产生活方式、心理与价值观念等方面同时与城市融合,并与原有城市居民达到彼此相互认同、相互认可新的社会身份的过程与状态。因此,农民工的城市融合问题是由多重复杂的转换构成的。目前学术界普遍认可农民工的城市融合度较低,农民工受到了种种社会排斥,农民工被边缘化、被隔离化,该现象形成了城市的新二元结构(李培林1996;钱文荣、张忠民2006)。本文认为,我国农民工在城市融合过程中,每个历史阶段都有着不同的发展需求。根据马斯洛需求层次理论,人的需求在不同阶段有所不同,但是大体如同阶梯一样,是从低到高分为五个层次逐步实现,呈现出“金字塔”式的顺序,而五个层次可以分为三个阶段,即生存阶段、归属阶段、成长阶段。农民工在外出打工时,在陌生的环境中生存,需要满足其自身最基本的需求。农民工在城市融合过程中所产生的需求演变与需求层次理论基本一致。本文以需求层次理论为依据,将学者们对农民工二元结构的研究归结为以下几方面。

(一)农民工的生理需求研究

生理需求是推动人们行动的首要动力,是人们最基本的需要。农民工对生理需求方面的追求,具体表现在农民工的经济融合方面。经济是农民工的生存、立足之本,只有先保证经济维度才能谈及其他维度的融合。田丰(2010)通过对城市工人和农民工收入数据分析,得出城市工人与农民工收入差异主要来自于单位之间的收入差异,而阻碍农民工进入具有较高收入单位的重要原因是入职的户籍门槛[25]。国务院发展研究中心课题组(2010)在研究中提出具有相同收入水平的情况下,农民工的消费水平远低于城镇居民,其消费结构和消费模式也与城镇居民存在显著差别[26]。对于经济融合还体现在农民工劳动时间长、工作强度大、工作环境差等方面。国务院发展研究中心课题组(2011)通过对调查问卷的分析得出:2009年农民工每天工作时间平均9.19小时,其工资主要是通过加班加点获得。史学斌、熊洁(2015)通过研究公租房对农民工城市融合的影响因素,提出公租房居住对农民工家庭融入城市具有负影响[27]。通过研究,大部分学者们都肯定了经济方面对于农民工城市融合具有一定的影响。与此同时,孟颖颖、邓大松(2011)在研究中发现农民工在城市融合过程中存在着“收入悖论”现象。孟颖颖认为收入对农民工城市融合的影响存在一个限值水平,也就是说当收入水平达到并超过该值后,经济方面对农民工城市融合的积极效应就会逐渐减弱甚至消失[28]。说明经济方面对农民工城市融合的影响有限,并不能完全反映农民工城市融合的情况。

(二)农民工的安全需求研究

安全需求是指人们追求安全的机制。农民工背井离乡,内心中的安全感必然会下降,因此农民工城市融合中,其安全需求主要表现在农民工的制度融合方面。具体体现在农民工户籍及因户籍制度而导致的社会保障制度的城乡差异等方面。根据国家统计局调查,2009年外出农民工参加养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险的比例分别为18.2%、29.8%、38.4%和11.3%。可以看出,农民工社会保障体系正在逐渐构建并完善,各项社会保障从无到有,但其参保比例仍不高(国务院发展研究中心课题组,2011)。学术界目前对现行城乡分割的户籍制度对于农民工城市融合的限制极大看法基本统一。劳动力的自由流动需要户籍制度的改变。刘传江、程建林(2009)提出当前农民工群体已经成功穿越“显性户籍墙”,而向市民身份的转换则需穿越“隐性户籍墙”,将因为户籍制度而把农民工排斥在城市资源配置之外的制度打破[29]。

(三)农民工的情感和归属需求研究

情感与归属需求是人渴望得到各方面关怀爱护理解与融入集体的归属感。农民工群体在陌生的城市工作、生活,也同样渴望归属感。此归属感来自两个方面:一是文化方面的认同;二是来自农民工社交网络规模。本文将此维度定义为社交文化融合。杨黎源(2007)以宁波市为例,从风俗习惯等方面来分析外来人口的城市融合状况[30]。韩克庆(2007)则提出从农民工参加当地社区的社会活动情况来分析社区文化对其城市融合的影响。悦中山(2011)、黄西亚(2012)则用市民亲属关系、市民非亲属关系和非市民关系来划分农民工群体的社会网络以分析农民工的社会融合[31]。本文认为社会网络应分为两部分:一是原有的亲缘关系和地缘关系;二是农民工在迁入地逐渐建立新的社会联系。文化融合在一定程度上受经济融合的影响,反过来也加速或阻碍农民工融入城市。同时,文化融合程度也会影响农民工对自身的身份认知及定位,进而影响心理融合。

(四)农民工的尊重需求研究

尊重需求主要是指人对于尊严的追求,包括自我尊重和他人对其的尊重和认可。农民工的尊重需求是指在城市融合过程中需要内部尊重和外部尊重,体现在心理融合方面。学者们主要从自身身份认知、满意度、社会安全感、本地居民态度以及闲暇对农民工产生的效应等几方面考察。李培林、李炜(2010)在分析2006年和2008年“社会状况综合调查”数据后提出农民工的收入水平和社会保障制度有了明显提高,但其社会安全感、满意度却有所下降[32]。李义波、朱考金(2010)针对农民工在城市融合过程中的自我认知问题研究,提出当前关于身份认知问题,农民工群体存在着自身分化。大部分农民工仍认为自己的身份是农民,但也有相当部分的农民工渴望能改变自己的农民身份[33]。褚荣伟、肖志国、张晓冬(2012)通过调研2010年在沪农民工的数据,采用城市满意度、城市认同度和未来发展意愿三个指标,分别考察了农民工城市融合的众多因素对城市感知关系的影响[34]。张斐(2011)则通过对新生代农民工的研究得出,新生代农民工主观认知层面的自评对其城市融合状况有显著影响[17]。而悦中山(2012)则提出农民工的心理融合与文化融合涉及到价值判断,其差异的消减是由农民工与市民共同完成的,具有双向性[35]。本文认为,心理因素对农民工的影响是由农民工与市民共同完成的:一方面,市民对农民工的态度影响了农民工的心理融合;另一方面,农民工在与市民互动的过程中同样影响了市民的心理,从而影响市民对待农民工的态度,具有一定的双向性。

(五)农民工的自我实现需求研究

自我实现的需求在马斯洛需求层次理论中为最高层次的需求,是指个人理想的实现、个人价值的追求。在实现了生存阶段与归属阶段的追求之后,农民工在城市融合中也开始追求个人的自我实现。本文选用农民工群体的身份融合来代表该需求,农民工的身份融合既包括了客观条件,又包括了农民工的主观意识,在农民工城市融合中主要体现在社会融合方面,具体表现为农民工的人际交往状况及农民工的政治权利状况、个人职业追求等方面。秦昕、张翠莲等(2011)研究了农民工的工作特征,认为工作能反映出农民工的社会地位,以此来对农民工城市融合度进行研究[36]。杨绪松等(2006)则通过交友意愿、遇到困难时的求助对象和未来打算等角度来分析社会支持对农民工城市融合的影响[37]。

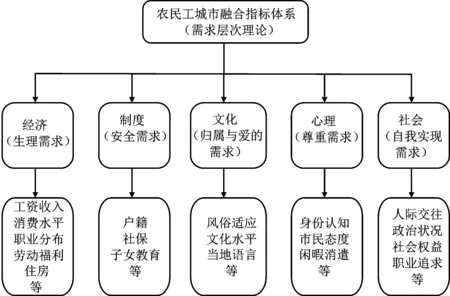

根据需求层次的三个阶段,农民工的城市融合进程必定经历三个阶段,具体表现为五个融合维度(见图1)。其中,第一个阶段为农民工城市融合的生存阶段,主要满足农民工生理方面的需求,使农民工能够在城市中生存下去,在农民工的城市融合中表现为经济融合。第二个阶段为农民工城市融合的归属阶段,农民工不仅开始追求自身的安全保障,同时也开始寻找别人的认同与尊重,有了群体归属的追求。在农民工的城市融合中表现为制度融合、社会文化融合和心理融合三个维度。第三个阶段是农民工城市融合的成长阶段,农民工群体希望实现个人理想、抱负,真正开始进入城市融合阶段。此阶段中农民工城市融合主要表现为身份融合。身份融合是农民工城市融合的最高阶段。在该阶段,农民工城市融合进程实现了客观条件与主观意愿的统一。

图1 基于需求层次理论的城市融合维度

综上所述,本文认为农民工城市融合是一个包含众多维度的复杂概念,受经济、制度、社交文化、心理以及身份五维度的作用,其各个维度之间也存在着相互影响、相互制约的关系。农民工在城市融合过程中,要经历生存阶段、归属阶段、成长阶段。此三个阶段为层次递进关系,在实现生存阶段后农民工会追求更高的归属阶段以及成长阶段。在城市融合过程中,农民工所处的阶段直接影响其城市融合的状态。在农民工城市融合测度方面,应以需求层次理论为支撑,根据农民工城市融合的经济、制度、文化、心理及社会五方面的影响因素,确立五维度指标体系(见图2),以更加全面的角度来对农民工城市融合程度进行分析。

图2 基于需求层次理论的城市融合指标体系

五、对农民工城市融合已有研究的思考

虽然学术界对于农民工城市融合问题的研究已取得了很大进展,但仍须在以下几个方面深入研究。

(1)推进城乡融合发展要求科学界定和规范农民工及农民工城市融合的概念。农民工城市融入、城市融合、市民化等概念在研究过程中经常混用,内涵不清,误解不断,不利于该问题研究的深入。因此,要科学地界定农民工城市融合及相关概念,是进一步研究农民工城市融合的前提和基础。

(2)提高保障和改善民生水平要求测算出相对科学合理的农民工城市融合状况。虽然大多数学者都强调城市融合度的多维度特征,但是由于社会融合测量的指标具有不同维度且每个维度测量指标之间也存在差异。融合测量的复杂性使得融合维度设计存在逻辑上的交叉、重叠和遗漏,对于城市融合的测量指标未形成统一意见,同时缺少对农民工城市融合维度的系统性分析及理论的支持。因此,有必要建立统一的测算思路、测算标准、测算方法和测算体系等,以测算出相对科学合理的农民工城市融合状况。

(3)农民工群体自身对美好生活的需要,要求从农民工城市融合的自身需求角度,研究农民工城市融合维度的确定及理论体系的支撑。目前学术界对农民工的城市融合维度的确定尚缺乏理论体系的支撑,尤其是缺乏从农民工个人需求层面的研究,忽略了农民工城市融合的自身需求。

(4)推进区域协调发展战略要求研究农民工城市融合有必要联系农民工来源地。目前对农民工城市融合的分析大多以融入地为出发点进行测评,较少有学者以农民工来源地为出发点进行研究,反映出当前学术界对于农民工来源地的重视程度不高,研究较少。而农民工来源的地域差异对农民工城市融合的经济融合、文化融合、心理融合等方面有着重要影响。

[1]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006 (5):107-122.

[2]白南生,李靖.城市化与中国农村劳动力流动问题研究[J].中国人口科学,2008 (4):2-10.

[3]郑功成.对农民工问题的基本判断[J].中国劳动,2006(8):10-13.

[4]陆学艺.中国“三农”问题的由来和发展[J].当代中国史研究,2004(3):4-15.

[5]杨思远.要重视对农民工的政治经济学研究[J].教学与研究,2005 (11):23-27.

[6]李强.农民工与中国社会分层[M].北京:社会科学文献出版社,2012:34-50.

[7]谢建社.农民工分层:中国城市化思考[J].广州大学学报:社会科学版,2006 (10):44-49.

[8]葛楠.农民工——中间阶层的新生力量[J].六盘水师范学院学报,2015 (4):42-45.

[9]Gordon M M.Assimilation in American life:the role of race,religion,and national origins[M].New York:Oxford University Press,1964:124-134.

[10] Alba R,Nee V.Remaking the American mainstream:assimilation and contemporary immigration[M].Boston:Harvard University Press,2005:71-81.

[11] 任远,邬民乐.城市人口的社会融合:文献综述[J].人口研究,2006(3):87-94.

[12] 童星,马西恒.“敦睦他者”与“化整为零”——城市新移民的社区融合[J].社会科学研究,2008(1):77-83.

[13] 李树茁,任义科,等.中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析[J].人口与经济,2008(2):1-8.

[14] 唐茂华.农民工城市生活能力的简要测度及其政策含义[J].天府新论,2007(3):61-65.

[15] 黄匡时,嘎日达.“农民工城市融合度”评价指标体系研究——对欧盟社会融合指标和移民整合指数的借鉴[J].西部论坛,2010(5):27-36.

[16] 刘传江.中国农民工市民化研究[J].理论月刊,2006(10):5-12.

[17] 张斐.新生代农民工市民化现状及影响因素[J].人口研究,2011(6):100-109.

[18] 叶俊焘,钱文荣,米松华.农民工城市融合路径及影响因素研究——基于三阶段Ordinal Logit模型的实证[J].浙江社会科学,2014(4):86-97+158.

[19] 何军.城乡统筹背景下的劳动力转移与后才能是融入问题研究——基于江苏省的实证分析[D].南京:南京农业大学,2011.

[20] 杨菊华.从隔离、选择融入到融合——流动人口社会融合问题的理论思考[J].人口研究,2009(1):17-29.

[21] 季文,张龙.农民工城市融合的结构和状况的实证研究[J].南京社会科学,2012(2):92-97.

[22] 李培林,田丰.中国农民工社会融合的代际比较[J].社会,2012(5):1-24.

[23] 王桂新,沈建法,刘建波.中国城市农民工市民化研究——以上海为例[J].人口与发展,2008(1):3-23.

[24] 周皓.流动人口社会融合的测量及理论思考[J].人口研究,2012,36(3):27-37.

[25] 田丰.城市工人与农民工的收入差距研究[J].社会学研究,2010(2):87-105.

[26] 国务院发展研究中心课题组.农民工市民化对扩大内需和经济增长的影响[J].经济研究,2010(6):127-128.

[27] 史学斌,熊洁.公租房居住对农民工家庭城市融合影响的实证研究[J].农村经济,2015(1):121-124.

[28] 孟颖颖,邓大松.农民工城市融合中的“收入悖论”——以湖北省武汉市为例[J].中国人口科学,2011(1):74-82.

[29] 刘传江,程建林.双重“户籍墙”对农民工市民化的影响[J].经济学家,2009(10):66-72.

[30] 杨黎源.外来人群城市融合进程中的八大问题探讨[J].宁波大学学报:人文版,2007,20(6):65-70.

[31] 悦中山,李树茁,等.从“先赋”到“后致”:农民工的社会网络与社会融合[J].社会,2011(6):130-152.

[32] 李培林,李炜.近年来农民工的经济状况和社会态度[J].中国社会科学,2010(1):119-131.

[33] 李义波,朱考金.农民工融合度主观认知状况:身份认同、城市归属于发展规划——以江苏省1085名农民工为例[J].南京农业大学学报,2010(1):96-101.

[34] 褚荣伟,肖志国,张晓冬.农民工城市融合概念及对城市感知关系的影响——基于上海农民工的调查研究[J].公共管理学报,2012(1):44-51.

[35] 悦中山,李树拙,费尔德曼.农民工社会融合的概念建构与实证分析[J].当代经济科学,2012(1):1-11.

[36] 秦昕,张翠莲,等.从农村到城市:农民工的城市融合影响分析模型[J].管理世界,2011(10):48-57.

[37] 杨绪松,靳小怡,等.农民工社会支持与社会融合的现状及政策研究——以深圳市为例[J].中国软科学,2006 (12):18-26.