变革型领导对知识型员工创造过程参与的影响

——以内在动机为中介变量

Md. Aftab Uddin,罗 帆,徐 杨

(1.武汉理工大学 管理学院,湖北 武汉 430070;2.吉大港大学 管理系,孟加拉 吉大港市 4331)

现今经济全球化已成为经济发展的必然趋势,经济竞争更加激烈,信息和通信技术也在不断发展,客户交换行为日渐增多。企业想要在竞争中生存的唯一关键因素就是体现创新优势,使企业绩效保持可持续发展。Porter是研究竞争优势领域的最具代表性的学者,他提出竞争力可以被创造但是无法被继承[1]。创造、创造力和创新不仅仅是辅助性概念,而且是一个组织未来可持续发展的整体商业理念。创造力有短期与长期之分,它是一种新颖的、有效的思想(即产品、过程、程序、方法等)过程[2-3]。创造力指的是创造崇高且有效的思想或理念,创新意味着理念的发展对现有发展现状的改进成果[2-3]。创造力或创新来自员工的创业精神,因此,企业使员工保持活力、团结、积极参与工作的状态,以促进他们不断创新非常重要。尽管企业想要保持员工的工作热情有一定难度,但许多组织仍在不断努力推动企业创新[4]。

尽管创造力和创新的重要性已经引起了大部分企业管理者的重视,但是发展中国家对这一领域的研究很少,且较多企业尚未明确如何在组织中进行创新。最近有一项研究提出,创造力有两种不同的形式,即过程和结果[5-7]。在大多数研究中,学者们将创造力作为结果变量进行研究,但创新的其他表现形式,如创造过程,尚未被挖掘[8]。Henker等学者认为,创造性的成果取决于组织重视创造性过程的程度。随着问题识别、信息搜索和编码的相互影响,理念也成为创造过程参与的因素之一,组织可以提出创造性想法来解决企业问题[6-8]。

作为一个发展中国家,孟加拉国要求其组织吸收并培养积极参与组织活动的员工,从而丰富组织的创新过程,进而提高组织创新成果。在当今世界,组织的创新力和竞争力是组织超越其对手的必要条件。有研究指出,变革型领导是一个关键的情境变量,能够促使员工提高创造力[4,9-10],也有学者认为真实性领导通过内在动机的中介作用来影响员工的创新行为[11]。为了满足客户不断变化的需求,吉大港出口加工区(CEPZ)的所有出口商品均需达到世界一流的标准,对企业中不同级别管理人员的创新性要求较高,故将其作为知识型员工的代表进行研究,目的在于探讨变革型领导如何激励和吸引员工做出创造过程参与行为,以推动工作场所的创新活动。

一、概念模型与研究假设

过去几十年里,关于创造力和组织创新的研究很多,最近的研究探讨了组织或员工的动机和自主性,以及参与提高组织创造力所付出的努力[4,12]。Qu,Janssen和Shi提出了变革型领导对员工创造力的重要性[13]。Du,Zhang和Chen指出,领导的支持有利于提高员工绩效,而创造过程参与对员工来说是浪费时间且存在风险,主管了解应该何时、如何提供必要的支持来提高下属的创造过程参与[14]。变革型领导理论假设变革型领导作为一种领导方式,通过创造使员工参与挑战性和非常规的任务,使得工作环境更加自由、有趣。这种环境引导员工参与创造性过程,并提高创新性产出。

基于以上讨论,本文提出研究假设H1:

H1:变革型领导有利于引导员工做出创造性过程参与的行为。

能力和自主的感知是内在动机的重要影响因素。因此,挑战性的工作及正面的反馈是内在的激励因素,因为其能够提高员工的能力和效能感,并通过把给予员工负责任的工作岗位以提高员工的自主权[15]。研究发现,创新支撑和组织支持感受是提高员工内在动机的重要前提[15-16]。变革型领导通过创新、自主、鼓励、认可、挑战等个体考虑,能够提高员工的内在动机。一些研究表明,变革型领导是内在动机的直接预测变量,因为它为员工塑造了支撑性的工作氛围[15]。此外,变革型领导关心个人的感觉和需求,促进员工的技能发展,并表达对员工的信任,从而加强了员工的工作意义和兴趣[17]。

基于以上讨论,本文提出研究假设H2:

H2:变革型领导会增强员工的内在动机。

现有研究指出,内在动机与非常规任务[17]创造性产出有关,并形成创造性过程参与[18]。Zhang and Bartol的研究表明[7],参与创造性过程的员工自身处于不同层次。例如,当员工参与创造性过程,如问题识别、信息搜索和编码时,员工需要将其大部分时间投入在潜在问题领域,以获得高质量、创造性的解决方案。因此,自我决定理论所观察到的具有独立性、风险承担、灵活性和非常规性的内在动机的员工希望在创造过程的每一个阶段都要参与挑战性的工作,以形成创造性过程参与[18]。内在动机来自于创造性自我效能感和心理安全感,变革型领导着重于问题构建、信息搜索和思想形成,从而实现创造性产出[19]。

基于以上讨论,本文提出研究假设H3:

H3:内在动机对创造过程参与有积极影响。

许多研究探讨了组织创新的内在动机和创造性的前因变量。其中,组织氛围和变革型领导引起越来越多的学者重视,学者认为变革性领导有利于促进内在动机的形成,从而提高组织创造力和创新[2,13,20]。领导对员工的创新性和创造性表现有较大的影响[21],可以为员工塑造创新性的工作环境[20]。内在动机理论认为变革型领导通过影响内在动机间接影响创造力[22]。Shin和Zhou提出了内在动机在变革型领导和员工创造力之间存在中介效应,变革型领导有利于员工产生创造过程参与的行为[23]。也有研究指出,内在动机通过影响员工的积极性,进而引导员工进行创造过程参与[24]。

基于以上讨论,本文提出研究假设H4:

H4:内在动机在变革型领导和创造过程参与之间存在中介效应。

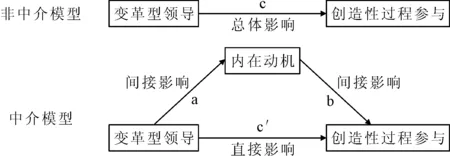

通过以上文献研究,构建概念模型如图1所示。

图1 变革型领导行为、内在动机及创意流程参与概念模型

二、研究方法

(一)研究设计

通过抽样的方式选取CEPZ中50家制造型组织作为调查对象,部分调查问卷通过人力资源部门发放,另外一部分以电子版问卷的形式收集数据。被试员工包括一线员工、中层管理人员和高层管理人员。问卷测量的量表通过参考国外学者已有研究总结而成,问卷遵循反向翻译的原则,直到翻译结果与原始量表没有差异,从而获得准确的答案[13]。

(二)调查样本的选择

本研究共回收241份有效问卷,所有数据被录入SPSS 20.0软件和SmartPLS2软件。描述性分析表明,被试者中有165人(68%)为男性,76人(32%)为女性。在年龄结构方面:18岁至24岁的被试者人数为18人(7%),25岁至34岁为123人(51%),35岁至44岁为86人(36%),45岁以上的人数为14人(6%)。在教育背景方面,37人(15%)获得学士学位,159人(66%)获得硕士学位,获得博士和选择其他类型教育背景的人数有45人(19%)。此外,本地员工人数为121人(50%),外地员工人数为120人(50%)。工作1年以上人数为60人(25%),5年以上人数为123人(51%),10年以上人数为49人(20%),15年以上人数为9人(4%)。所有被试者来源于组织的各个阶层,其中高层管理人员有11人(5%),中层管理人员共计144人(60%),基层及其他知识型员工有86人(36%)。

(三)问卷设计

根据参考文献问卷选取三种量表,变革型领导量表选用Podsakoff,MacKenzie和Bommer(1996)[25],内在动机量表选用Zhang和Bartol(2010b)[7],创造过程参与选用Zhang和Bartol(2010b)[7]。本研究要求被试者选用李克特七点量表法对题项进行打分。(7=非常同意……1=非常不同意)

(四)控制变量

本文设置了如年龄、性别、职位、受教育水平等作为控制变量,现有研究表明,这些二分变量与员工绩效相关[14]。

三、数据结果及其分析

(一)测量模型

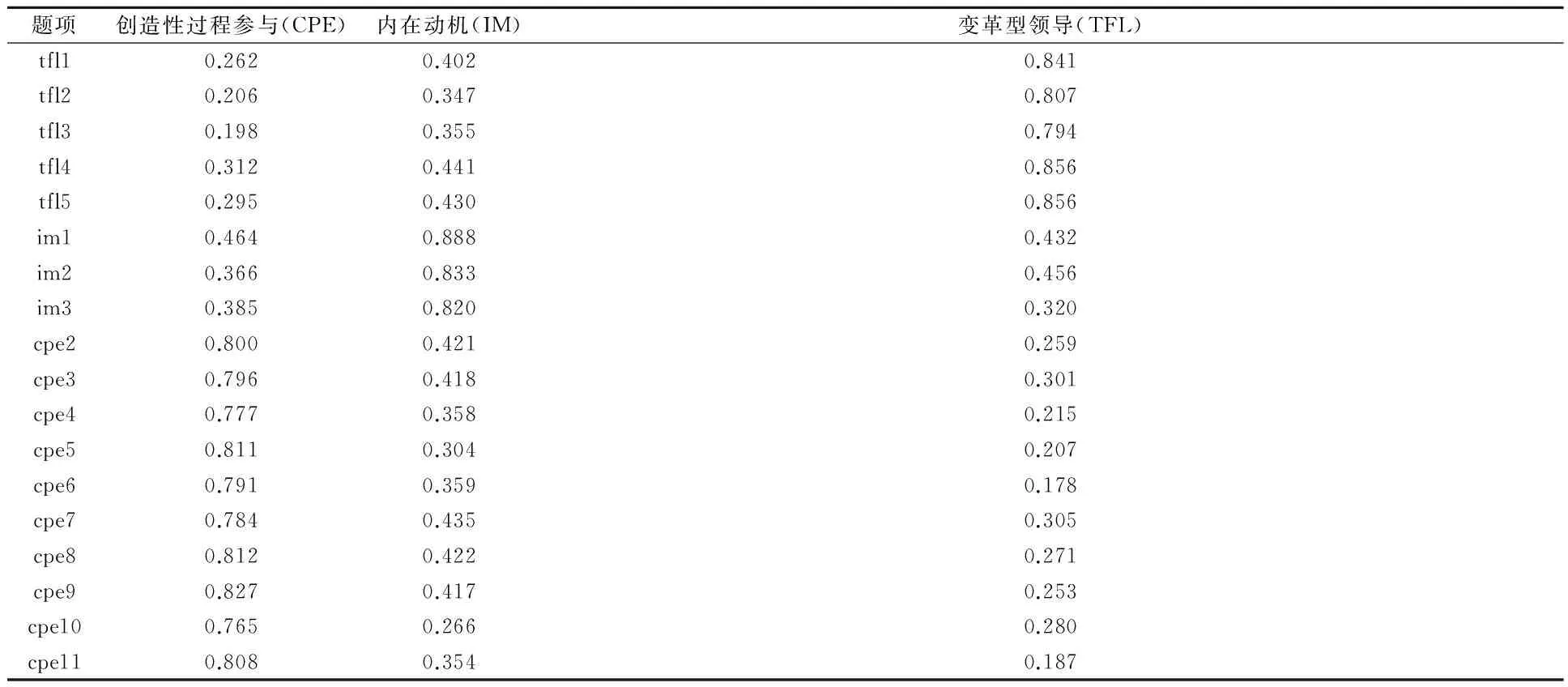

本文通过SPSS 21.0软件和SmartPLS2软件进行数据分析。SmartPLS2是应用结构方程模型的非常有效的方法——一种特定的回归分析,分别在验证性因子分析和路径分析的帮助下评估测量模型和结构模型[26]。Smart PLS-2中已经使用收敛有效性和判别效度来测量模型有效性[27]。此外,克朗巴哈系数(α)也用于测量量表的信度。α≥0.80到以上的量表具有非常良好的信度[28](见表1)。如表2所示,判别有效性分析结果显示,每个变量的平均方差提取的平方根(AVE)高于该变量与本研究中任何其他变量的最高相关性。测量模型评估显示,因子负荷(均大于0.50),提取的平均方差(AVE>0.50)和复合可靠性(>0.885)均高于阈值极限[26]。此外,本文验证了量表的交叉载荷和各题项的因子载荷。表3中的因素载荷结果显示,每个题项的因子载荷均大于0.50较为理想。因此,测量模型信效度较好,可进行下一步研究。

表1 收敛性有效性检验

N.B.:*.P<0.05 level(1- tailed),**.P<0.01 level(2-tailed);N=288;年龄:1=18岁以上,2=25岁以上,3=35岁以上,4=45岁以上,5=55以上;受教育水平:1=高中,2=本科,3=硕士,4=其他(博士学位等);工作年限:1=一年以上,2=5年以上,3=10年以上,4=15年以上,5=20年以上;职位:1=高层,2=中层,and 3=普通员工;性别:1=女性,and 2=男性.

(二)中介效应

存在中介效应的必要条件是在因变量(DV),自变量(IV)和中介变量(MV)之间具有显著的相关性[29]。表2表明DV(创造过程参与),IV(变革型领导)和MV(内在动机)三者之间显著相关。表2也显示出控制变量与潜在变量的相关性。数据表明员工的年龄、受教育水平及性别存在显著的相关性。结构模型中典型的中介关系与非中介关系如图2所示。中介效应的充分条件是:(1)自变量必须显著影响中介变量;(2)自变量和中介变量必须在加入自变量的情况下显著影响因变量;(3)当向模型加入中介变量时,自变量和因变量之间的显著关系必须消失(完全中介)或影响减少(部分中介)[29-30]。

表3 潜在变量的交叉载荷

图2 在中介与非中介模型中的总体、间接、直接影响

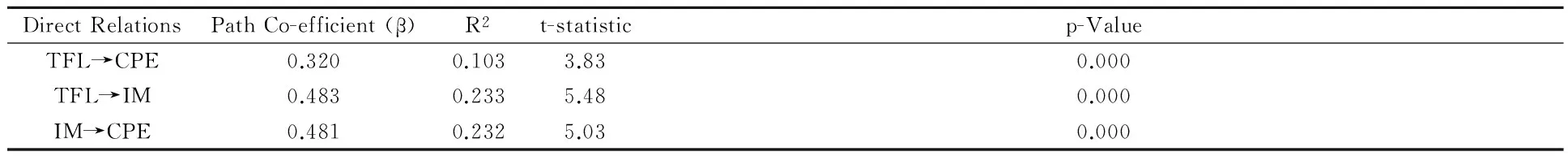

(三)非中介结果

表4为进行路径分析之前的回归结果,它显示了变革型领导到创造过程参与、变革型领导到内在动机、内在动机到创造过程参与中的路径系数,结果表明:在加入中介变量之前的直接路径系数是显著的(p<0.00),例如0.320(变革型领导→创造过程参与)(c),0.483(变革型领导→内在动机)和0.481(内在动机→创造过程参与)。事实上,中介效应的存在需要满足必要条件和前两个充分条件[29-30]。

表4 非中介结果

表4显示了非中介回归结果。假设1假设了变革型领导对创造过程参与有显著的积极影响,结果(β=0.320,p<0.000)也支持此假设。如表4所示,变革型领导积极影响内在动机(β=0.483,p<0.000)假设2也得到支持。假设3提出内在动机对创造过程参与有积极影响,如表4所示,内在动机积极影响创造过程参与(β=0.481,p<0.001),假设3得到支持。

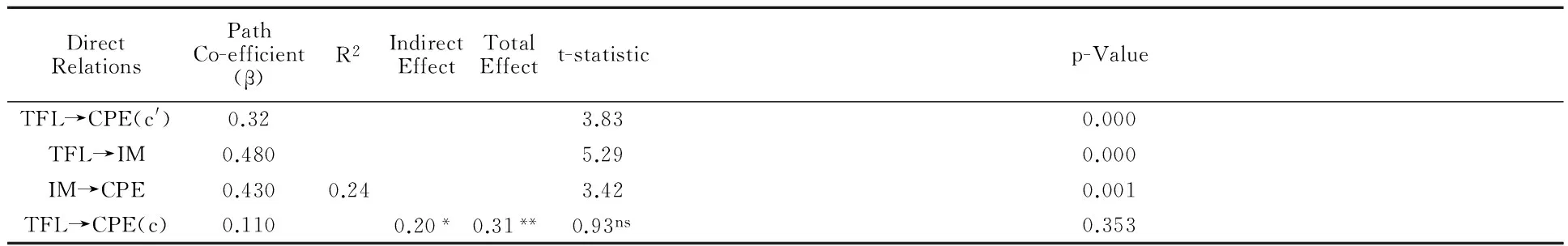

(四)中介结果

表5显示出变革型领导的直接效应,间接效应(例如,变革型领导对内在动机和内在动机对创造过程参与)和在包含中介变量(内在动机)后对创造过程参与的总效应。变革型领导到内在动机、内在动机到创造过程参与、变革型领导到创造过程参与的回归系数(βs)分别为0.48(p<0.000),0.43(p<0.001)和0.11(p<0.0.93)。结果显示,在非中介模型中,β变大且显著,而在中介模型中,β减小且不显著。因此可以得出结论,内在动机在对变革型领导对创造性过程参与的影响中存在完全中介效应[29-30]。

表5 中介结果(内在动机作为中介变量)

ns.不显著,*直接效应=β→TFL(IM) X β of (IM→CPE);**.总效应=直接效应+间接效应

假设4旨在揭示内在动机在变革型领导和创造过程参与之间的中介效应。计算结果(表5)显示,它证实了Chan和Chou所提出的说法,中介效应的存在需要满足必要条件和前两个充分条件。因此,假设4得到支持。

四、结论与展望

(一)研究结论

这项研究以孟加拉国为研究背景,针对变革型领导对内在动机以及二者对创造过程参与的影响进行了研究。创造性参与的领导是这一工作场所的关键因素。本文的研究结果将激励最高管理层和主管采取措施实践变革型领导,以便激励员工参与创造性和非传统的活动。本文通过验证证明了假设1、假设2、假设3、假设4均成立。即变革型领导有利于引导员工做出创造性过程参与的行为(R2=0.103);变革型领导会增强员工的内在动机(R2=0.24);内在动机对创造过程参与有积极影响;内在动机在变革型领导和创造过程参与之间存在中介效应。

因此,组织需要为员工设计一个有趣的和舒适的工作场所,使他们享受工作并积极参与创造性活动。研究结果表明,内在动机在变革型领导和创造过程参与之间具有中介效应。通过实证研究旨在测量内在动机如何影响变革型领导和创造过程参与之间的关系,为组织管理人员提供理论指导,建议管理人员设计出具有创造性的工作氛围,以改善领导和下属的工作环境。

(二)本研究的理论贡献

本文的实证研究通过验证研究假设,证实了变革型领导和内在动机可增强员工的创造力,丰富了这一领域的研究。虽然变革型领导是创造力和创新的主要影响因素,但现有研究尚未对变革型领导直接影响创造过程参与引起重视[8]。与其他领导类型不同,变革型领导通过其激励动机和智力刺激提高员工的内在动机,从而使员工跳出传统框架进行思考和行动,而非只注重外部环境的不安全因素。其个性化的考虑提高了员工的自我效能信念,并激励具备内在动机的员工,使其更具创造性、冒险精神和创造力[31]。本文通过实证研究的方式弥补了前人对这一研究领域的不足,研究结果表明,变革型领导会影响内在动机,而内在动机有利于员工参与创造性过程。

这个发现部分否定了Henker的结论,因为变革型领导要求领导注重工作本身而非晋升过程,使得工作对员工具有吸引力,以使他们参与创造性过程。变革型领导刺激员工质疑他们当前的立场,探索更好的方法来执行他们的工作任务[32]。变革型领导状态下工作的员工似乎更加自信,其倾向于寻找新的方式并提出创造性的想法[10]。本研究中的中介结果表明,他们通过变革型领导的心理授权激发其内在动机,从而参与创新过程,带来创新性结果[7]。根据自我决定理论,变革型领导可以对员工提供持续性的支持而非仅仅控制员工,员工产生内在动机采取创造性过程参与的行为,自我决定感受的产生基于他们的自我利益和享受,以及对组织的无私关怀[33]。

(三)本研究的局限与展望

内在动机作为中介变量是本研究对变革型领导和创造过程参与关系的探索。外在奖励的动机可能限制了这项研究的普遍性,因为较低水平的员工的薪酬和其他奖励取决于绩效。未来的研究可以探讨调节效应,如被调节的中介变量,作用于内在动机对变革型领导和创造性流程参与的中介效应。本研究选取整个出口加工区作为研究对象,但创造力的强度、创造的频率和创造力的敏感性并不适用所有组织。因此,未来可探讨领导对创造力作为结果或作为一个过程的作用,以使研究成果适用于具体组织。有学者提出创造力或创新不是在单一层次上发生的,他们建议在未来研究中至少从两个层面展开,如个人和团队、个人和组织或组织和环境[34]。在这个探索性研究中,有限的样本容量使研究结果缺乏普遍性,难以应用于其他类似情境中。因此,下一步研究将扩大样本量,从而推进研究成果的转化及应用。

[1] Porter, M. E.The competitive advantage of nations[J]. Harvard Business Review,1990,68(2):73-93.

[2] Amabile, T. M.A. model of creativity and innovation in organizations[J]. Research in Organizational Behavior,1988,10(1):123-167.

[3] Baer, M. Putting Creativity to Work:The IM plementation of Creative Ideas in Organizations[J]. Academy of Management Journal,2012,55(5):1102-1119.

[4] Mittal, S., & Dhar, R. L. Transformational leadership and employee creativity: mediating role of creative self-efficacy and moderating role of knowledge sharing[J]. Management Decision,2015,53(5):894-910.

[5] Shipman, A. S. Leading for creativity: competing leader influence tactics on creative engagement[D]. Oklahoma: University of Oklahoma,USA,2011.

[6] Zhang, X., & Bartol, K. M.The influence of creative process engagement on employee creative performance and overall job performance: a curvilinear assessment[J]. Journal of Applied Psychology,2010a,95(5):862-873.

[7] Zhang, X., & Bartol, K. M.Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement[J]. Academy of Management Journal,2010b,53(1):107-128.

[8] Henker, N., Sonnentag, S., & Unger, D.Transformational Leadership and Employee Creativity: The Mediating Role of Promotion Focus and Creative Process Engagement[J]. Journal of Business and Psychology,2015,30(2):235-247.

[9] Gong, Y., Huang, J.-C., & Farh, J.-L. Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy[J]. Academy of Management Journal,2009,52(4):765-778.

[10] Wang, C.-J., Tsai, H.-T., & Tsai, M.-T., Linking transformational leadership and employee creativity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity[J]. Tourism Management,2014,40:79-89.

[11] 裴瑞敏,李 虹,高艳玲.领导风格对科研团队成员创造力的影响机制研究:内部动机和LMX的中介作用[J].管理评论,2013,25(3):111-118.

[12] Wang, X.-H., K IM, T.-Y., & Lee, D.-R. Cognitive diversity and team creativity: Effects of team intrinsic motivation and transformational leadership[J]. Journal of Business Research,2016,69(9):3231-3239.

[13] Qu, R., Janssen, O., & Shi, K.Transformational leadership and follower creativity: The mediating role of follower relational identification and the moderating role of leader creativity expectations[J]. The Leadership Quarterly,2015,26(2):286-299.

[14] Du, Y., Zhang, L., & Chen, Y. From creative process engagement to performance: bidirectional support[J]. Leadership & Organization Development Journal,2016,37(7):966-982.

[15] Gagné, M. and E.L. Deci, Self-determination theory and work motivation[J]. Journal of Organizational Behavior, 2005,26(4):331-362.

[16] Bono, J.E. and T.A. Judge, Self-Concordance at Work: Toward Understanding the Motivational Effects of Transformational Leaders[J]. Academy of Management Journal, 2003,46(5):554-571.

[17] Choi, S.B., et al., How transformational leadership facilitates innovative behavior of Korean workers[J]. Personnel Review, 2016,45(3):459-479.

[18] Dewett, T., Linking intrinsic motivation, risk taking, and employee creativity in an R&D environment[J]. R&D Management, 2007,37(3):197-208.

[19] Shin, S.J. and J. Zhou, Transformational leadership, conservation, and creativity: Evidence from Korea[J]. Academy of Management Journal, 2003,46(6):703-714.

[20] Jaiswal, N. K., & Dhar, R. L.Transformational leadership, innovation cl IM ate, creative self-efficacy and employee creativity: A multilevel study[J]. International Journal of Hospitality Management, 2015,51:30-41.

[21] 王端旭,洪 雁.领导支持行为促进员工创造力的机理研究[J].南开管理评论,2010,13(4):109-114.

[22] Amabile, T. M.Creativity and innovation in organizations[J]. Harvard Business Review,1996,5(9):396-239.

[23] Shin, S. J., & Zhou, J. Transformational leadership, conservation, and creativity: Evidence from Korea[J]. Academy of Management Journal,2003,46(6):703-714.

[24] 杨梦园.真实型领导、内部动机与员工创新行为的关系研究[J].武汉商学院学报,2016,30(2):61-63.

[25] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Bommer, W. H. Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants of employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors[J]. Journal of Management,1996,22(2):259-298.

[26] Hair Jr., J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. A pr IM er on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)[M].London: SAGE Publications, Inc,2014.

[27] Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A.SmartPLS 2[M]. Hamburg: SmartPLS,2005.

[28] Zikmund, W. G., & Babin, B. J. Exploring Marketing Research (9th ed.)[M]. USA: Thomson South-Western,2007.

[29] Chou, J.-S., & Yeh, C.-P. Influential constructs, mediating effects, and moderating effects on operations performance of high speed rail from passenger perspective[J]. Transport Policy, 2013,30:207-219.

[30] Chang, L.-C., Shih, C.-H., & Lin, S.-M. The mediating role of psychological empowerment on job satisfaction and organizational commitment for school health nurses: A cross-sectional questionnaire survey[J]. International Journal of Nursing Studies, 2010,47(4):427-433.

[31] Uddin, M. A. Exploring leadership style of Dr. Muhammad Yunus at Grameen Bank of Bangladesh[J]. Skyline business journal, 2015,10(1):43-48.

[32] Avolio, B. J., Zhu, W., Koh, W., & Bhatia, P. Transformational leadership and organizational commitment: mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance[J]. Journal of Organizational behavior,2004,25(8):951-968.

[33] Ryan, R. M., & Deci, E. L.Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J]. American Psychologist,2000,55(1):68-78.

[34] Zennouche, M., Zhang, J., & Wang, B. W. Factors influencing innovation at individual, group and organisational levels: a content analysis[J]. International Journal of Information Systems and Change Management, 2014,7(1):23-42.