我国粮食生产能力发展沿革及现状分析

王 琛,储霞玲,黄修杰,吴敬学,崔建勋,杨艳涛,毛世平,马 力,张 琳

(1.中国农业科学院 农业经济与发展研究所,北京 100081;2.广东省农业科学院 农业经济与农村发展研究所、农业部华南都市农业重点实验室,广东 广州 510640)

农业是国民经济发展的基础,而粮食则是农业的根基,因此粮食问题在国民经济中占有重要地位。我国是世界上人口量最大的国家,粮食安全显得尤为重要。我国幅员辽阔,不同区域的气候环境和种植历史对粮食种植具有很高的影响,因此,我国的粮食生产区域特点较为鲜明,这就需要我们在对粮食生产进行预测预警的过程中,必须将各粮食生产区域的分布、适种类别、发展历史等通盘考虑。因此,本文在回溯我国主要粮食作物历史的基础上,对我国粮食生产区域分布情况进行总结,对粮食播种面积与总产变动情况进行分析,这对了解我国粮食生产历史变迁和发展现状,促进我国粮食产业健康发展,及保障粮食安全具有一定的参考作用。

一、我国主要粮食作物的种植历史

我国粮食种植起源于新石器时代,至今已愈6000-7000年,最多或可追溯至1万年。长期以来,我国的粮食作物类别历经多次变迁,最终形成了以水稻、小麦、玉米为主要的粮食作物。

(一)水稻种植历史

(二)小麦种植历史

我国栽培小麦的历史已有7000余年,主要考古证据为河南陕县东关庙底沟原始社会遗址的红烧土麦类印迹和安徽亳县钓鱼台新石器遗址大量普通小麦子实[1-2]。早在公元11世纪,《诗经》中已有关中地区种植麦子的历史,但直到西汉末年的成帝时,在有名的农学家氾胜之的推广之下,麦作才在关中地区得到普遍种植。而麦子在我国本土化最为关键的一步是秋种夏收的冬麦的出现,这是麦子适应我国本土化需要所发生的最大的改变。在耕作制度方面,先民们对耕作技术进行了详细的研究,汉代《氾胜之书》记录了当时的保墒抗旱技术,北魏《齐民要术》等记载了燥耕湿耕等技术,宋朝元朝后的《农书》、《农政全书》、《便民图纂》等记录了稻麦二熟制等技术。在工具方面,元代已经普遍采用麦钐、麦绰和麦笼配套的麦收工具[3]。

(三)玉米种植历史

公元16世纪初,我国开始引进玉米作物,至今约有500多年的历史。学者们研究发现,玉米传入我国的途径有两种,分别为海路和陆路。其中陆路又分为两条,一条是由印度、缅甸进入云南的西南路线,另一条是经波斯、中亚到甘肃的西北路线。而海路则是先进入东南沿海省份,然后再逐渐传入内地。在传入中国之初,玉米为珍稀之物。明代嘉万年间,田艺衡在《留青日札》中记载道:“御麦出于西番,旧名番麦,以其曾经进御,故名御麦。”[3]直至乾隆时期,玉米还只是皇家御用食物。直到18世纪中至19世纪初,玉米才开始在我国大规模种植推广。因为在这一时期,封建社会固有的社会矛盾日益尖锐,大批失去土地的农民只能流亡山林,而玉米恰好适合山地种植,因此人们开始大范围种植玉米。根据众多方志资料统计显示,在乾隆至道光年间(1736-1850年)全国已有直隶、盛京、山西、陕西等20个省区种植玉米。

二、我国主要粮食生产区域分布

(一) 稻谷生产主要分布情况

如图1所示,我国稻谷产区主要有华南双季稻稻区、华中双季稻稻区、西南高原单双季稻稻区、东北早熟单季稻稻区,华北平原、西北地区以及新疆地区也有零星种植,总面积不足全国1%。

华南双季稻稻区:是我国最南部的稻谷种植区,水稻种植面积约占全国的20%。该稻区位于南岭以南,主要包括福建、广东、广西、云南南部(不含台湾省)、海南和南海岛屿[5]。该稻区水热土资源好,种植制度为以双季籼稻为主的一年多熟制,或双季稻与其他作物轮作,稻作复种指数高。

华中双季稻稻区:是我国最大的稻谷产区,占全国水稻种植面积的58%左右。包括江苏、上海、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、四川的全部或大部分地区,以及山西、河南两省的南部[5]。该稻区单、双季稻兼具,品种类型包括籼稻、粳稻及杂交稻。

西南高原单双季稻稻区:包括云贵高原和青藏高原大部分地区,是我国水稻分布海拔较高的地区,种植面积占全国8%。以单季稻为主,品种类型以糯稻产区为主。

东北早熟单季稻稻区:主要包括黑龙江、吉林全部和辽宁大部及内蒙古东北部,种植面积占全国15%。以单季稻为主,栽培方式和品种选育多以抗低温为主。

无论是在何时,建筑设计师在设计建筑时都应该充分的考虑到当地的生态环境,在设计的过程中要注意和当地的环境相适应,一般情况下,外观设计用到的材料都来源于当地,这样可以更加贴近该地的人文地理、文化和民族色彩,因为建筑物的外观不应该脱离当地的文化,而且,建筑外观的设计还应该展现该城市的历史文化,做到与当地环境相协调,才能够为这个城市的发展锦上添花。

图1 我国稻谷生产分布示意图(以2012年数据指标衡量)

(二)小麦生产分布情况

如图2所示,我国小麦生产区域主要分为东北春麦区、北部麦区、西北春麦区、新疆冬春麦区、黄淮冬麦区、长江中下游冬麦区、西南冬麦区等7个区域,华南地区、青海、西藏两省也有少量小麦种植。

东北春麦区:主要包括黑龙江、吉林两省全部,辽宁除南部沿海地区以外的大部分地区以及内蒙古东北部部分地区[6]。播种面积占全国的3%,产量占全国的2%[5]。一般以一年一熟制为主,种植方式以轮作和套作为主。

北部麦区:分为春麦、冬麦两个亚区。春麦亚区主要位于大兴安岭以西,长城以北,西至内蒙古的伊盟及巴盟,北邻蒙古人民共和国,并包括河北、陕西两省长城以北地区及山西北部。冬麦亚区主要包括河北平原地区,山西中部及东南部,陕西北部,辽宁及宁夏南部,甘肃陇东和京、津两市[5-6]。冬麦多与玉米、高粱、大豆等轮作。该麦区的小麦播种面积和产量均占全国粮食作物总面积和总产量的18%左右。

西北春麦区:包括甘肃、宁夏、内蒙古西部、青海东部部分地区[6]。种植面积占全国的5%,产量占全国3%。光热资源和降水稀少有利于高筋小麦品种生产。

新疆冬春麦区:北疆以种植春麦为主,南疆以种植冬麦为主。种植面积占全国的4.5%,产量占全国的4.8%。

黄淮冬麦区:是我国最主要的小麦产区,主要包括山东、河南大部分地区,河北省中南部、江苏和安徽两省的淮河以北地区,陕西省的关中平原,山西西南以及甘肃天水等地区[5-6]。播种面积占全国56%,产量占全国64%。

长江中下游冬麦区:主要包括上海、浙江、江西等省(市)的大部分地区,以及江苏、安徽、湖北、湖南等省的部分地区。播种面积占全国5%,产量占全国3.6%。

西南冬麦区:主要包括贵州、四川、云南省的大部分地区,陕西南部,甘肃东南部以及湖北、湖南两省西部[5-6]。播种面积占全国的11%,产量占全国的7.5%左右。

图2 我国小麦生产分布示意图

(三)玉米生产主要分布情况

如图3所示,我国的玉米产区主要分为东北春播玉米区、黄淮海平原夏播玉米区和西南山地玉米区,在华北地区、华中地区、南方丘陵地区、新疆、甘肃、青海、西藏等省份也有少量玉米种植,播种面积不足全国的30%,产量约为28%左右。

东北春播玉米区:主要包括东北三省和内蒙古东北部,种植面积和总产分别为13513.33千公顷和8670万吨,分别占全国的39%和42%。该产区一般采用春播玉米晚熟种。

黄淮海平原夏播玉米区:以山东和河南两省为主,种植面积为6120千公顷,占全国的17%,总产量为3740万吨,占全国的18%。该产区多采用夏播玉米早熟种。

西南山地玉米区:主要包括云南、贵州、四川的部分地区,播种面积和产量分别为3600千公顷和1740万吨,分别占全国的10%和8.5%。

三、粮食播种面积与总产量变动情况

(一)播种面积变化

如图4所示,改革开放以来,随着“包产到户、包干到户”的农业生产责任制的推行,我国农村中出现了承包大户、雇工、私人开办工商业等现象,对农业发展有所影响,表现在1978年以来我国粮食播种面积波动下降直至1985年,粮食播种面积由1978年的120587千公顷降到1985年的108845千公顷。随着政策的逐渐明朗,1982-1986年中共中央连续5年发布关于三农的一号文件,促进了我国粮食播种面积的逐步回升。但总体来说,我国粮食播种面积仍表现为波动下降,2003年降至历史最低水平,仅达99410.37千公顷。从2004年开始,中央一号文件再次回归农业,表现了国家对“三农”和粮食安全的重视。自此,我国粮食播种面积有所恢复,截止2015年粮食播种面积为113343千公顷,相比于改革开放初期减少了6.01%。

稻谷、小麦、玉米作为我国主要的粮食作物,这三大主粮播种面积与我国粮食播种面积的波动趋势基本一致,但总体面积呈增加趋势,由改革开放初期的83565千公顷增长到2015年92476千公顷,增长率达10.66%,2003年以来是增长较快的时期。

三大主粮作物播种面积变化明显,水稻和小麦呈波动下降趋势,玉米呈波动上升趋势。2002年前,水稻、小麦、玉米播种面积比例为4.1:3.6:2.3。2002年后玉米种植面积逐年增加,先后超越了小麦和水稻,于2007年成为播种面积最大的粮食作物。2015年玉米播种面积达38119千公顷,分别是水稻和小麦的1.26倍和1.58倍,较1978年增加1.91倍。水稻播种面积下降趋势明显,2003年播种面积只有1978年的77%;后续播种面积有所回升,2015年为30216千公顷,也只是1978年稻谷播种面积的87.8%。小麦播种面积总体波动较小,1998-2004年下滑明显,2005年后又开始有所回升,至2015年小麦播种面积为24141千公顷,是1978年的82.7%。

图4 改革开放以来我国粮食播种面积变化

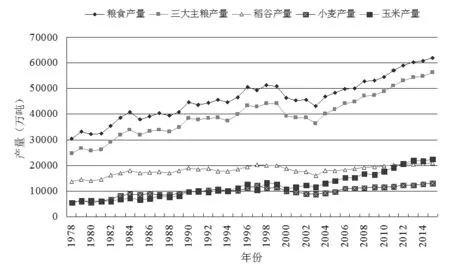

(二)粮食产量变化情况

从图5可以看出,我国粮食产量总体表现为波动增长,平均年增长率为2.84%。2003年之前,我国粮食产量在波动中下滑,2004年以后保持持续增长状态。虽然种植面积逐渐减少,但由于农业技术的不断发展和投入的增加,粮食单产水平不断提高,粮食产量由1978年的30476.5万吨增长为2015年的62143.9万吨。

改革开放以来,三大主粮产量所占粮食产量的比重一直维持在80%以上,且逐年增加,由改革开放初期的80.95%升至90.6%(2015年),说明我国粮食生产集中度不断增强,水稻、小麦、玉米三大主粮作物在粮食中的重要程度明显提高。

1978年我国稻谷产量为13693万吨,占我国粮食总产量的44.93%;随着改革开放的逐步推进,我国粮食生产技术不断发展,稻谷产量逐步提升,1997年突破2亿吨大关,达到20073.5万吨,但占我国粮食总产量的比例相比1978年降低到40.62%;之后,稻谷产量又减少到2亿吨以下,直到2011年才又重新突破2亿吨,2011-2015年,一直维持在2亿吨左右,1997年以后,稻谷产量占我国粮食总产量的比例持续下降,到2015年为33.51%,少于玉米。

1978年以来,我国小麦产量逐年增加,在1992年突破1亿吨大关后,更是在1997年达到最大值、12328.9万吨,之后在波动中下降,直到2014年才又回到1997年的产量水平,2015年继续增产,达13018.5万吨。小麦产量占粮食产量比例有两个明显不同阶段,1978-1997年,占比持续上升,到1997年达到历史最高值24.95%;之后是持续下降的过程,到2015年占比为20.95%。

随着经济社会的发展,畜牧业和饲料加工业对玉米的需求不断增长,以及作为生物能源的重要原料,改革开放以来我国玉米产量在小幅波动中持续增加,平均年增率达到5.1%。2000年后增速迅猛,2012年总产量20561.41万吨、首次位居三大主粮作物之首。我国玉米产量由改革开放初期的5594.5万吨,增长到2015年的22463.2万吨,产量增加3倍多。玉米产量占粮食产量比例也持续增长,1978年为18.36%,2012年为34.87%,超过稻谷占比,2015年已经达到36.15%,超过稻谷占比约3个百分点。

图5 改革开放以来我国粮食产量变化

四、结语

粮食质量安全是关系国计民生的大问题,粮食问题研究是众多学者关注的焦点。由本文结果可知,新中国成立特别是1978年改革开放以来,我国的粮食生产发展较快,2015年粮食播种面积为113343千公顷,三大主粮播种面积为92476千公顷;我国粮食产量平均年增长率达到2.84%,由1978年的30476.5万吨增长为2015年的62143.9万吨,翻了一番,2015年三大主粮产量所占粮食产量的比重为90.6%,说明我国粮食生产集中度增强。在大国人多的国情下,我国创造了粮食基本自给的奇迹,用占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。但在我国当前的客观背景下,人口逐步增加、耕地面积持续流失,粮食问题在不同领域仍然存在,以多种形式对国家经济社会发展有着制约作用,粮食安全问题仍然任重而道远。

[1]人与自然的系列——人类的食粮[EB/OL].https://wenku.baidu.com/view/d930bd1a6bd97f192279e93e.html,2011-03-16.

[2]《黑龙江粮食》编辑部.中国古代的小麦种植[J].黑龙江粮食,2013(02):64.

[3]杨海莹.域外引种作物本土化研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2007.

[4]气候变化论文集萃[EB/OL].http://www.360doc.com/con tent/12/1031/19/10853593_244951056.shtml,2012-12-31.

[5]中国主要粮食作物产区分布:小麦水稻玉米大豆谷子[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c0095370102v5q9.html,2014-11-17.

[6]王漫.河北省跨区作业系统优化研究[D].保定:河北农业大学,2014.