国际教育学高被引论文学术特征研究

——基于25种教育学SSCI收录期刊的知识图谱与内容分析

■张 楠 王光明

1)天津师范大学教师教育学院《数学教育学报》编辑部,天津市西青区宾水西道393号 3003872)天津师范大学教师教育学院,天津市西青区宾水西道393号 300387

教育学学术期刊承载着传播中国教育思想,展现中国教育改革发展样态,争取国际教育研究话语地位的重任。教育学研究与数学、物理等自然科学研究不同,若要真正提升我国教育学期刊的国际影响力,需要跨越中外教育研究在内容取向、研究范式[1]、话语体系等方面的差异。因此,研究国际高被引教育研究成果特征,寻找中外教育研究的实质差异,成为教育学期刊研究与教育学研究亟待解决的问题。

在国际高被引论文研究方面,许多学者分别在植物营养学、临床营养学、数学、肿瘤、档案学领域采用文献计量方法,量化文献在时间、作者、机构、国别等方面的分布,为了解不同学科领域国际研究的基本样态提供了有益参考[2-6]。但文献计量方法侧重分析文献的外部量化特征,对文献内容特征的把握存在局限性[7]。上述研究中,仅少数学者部分涉及文献主题或学术热点的讨论[2,6]。而研究内容是中外教育学研究需要重点关注的差异之处,有必要从文献外部特征与研究内容2个方面进行综合研究。

在教育学领域,张楠等[8]研究了国内教育学高被引论文的学术特征。而目前国际教育学高被引论文的研究还很少,兰国帅等[9]聚焦教育技术方向,分析了境外高被引论文的文献分布与研究热点和主题,但该研究局限于教育学中的教育技术领域,缺少对国际教育学研究的整体把握。

基于上述研究经验,本研究采用文献计量与内容分析相结合的方法,对25种SSCI收录教育学期刊中1998—2016年的高被引论文进行分析,总结教育学高被引论文在发表年份、研究国别、研究机构、研究者、研究领域、研究内容等方面的学术特征,并结合《中文社会科学引文检索》(ChineseSocialSciencesCitationIndex,CSSCI)收录的我国教育学期刊中高被引论文学术特征的研究结果,对中外教育学高被引论文特征进行比较,为提升我国教育学期刊国际影响力提供方向性建议。

1 研究方法

笔者参考美国基本科学指数数据库(Essential Science Indicators,ESI)[10]及我国高被引论文研究成果[8,11-12],结合教育学领域刊文的具体情况,设计高被引论文遴选方案。

本研究从近年来均被SSCI收录的教育学期刊中选取高被引论文,主要目的在于使所选高被引论文能更准确地揭示国际教育研究的重点内容与发展趋势,使研究更加具有针对性,也便于与我国教育学CSSCI收录期刊高被引论文学术特征进行对比研究[8],保持期刊数量与类别的一致性。因此,本研究基于Web of Science数据库,选取SSCI刊源中2013—2015年连续3年被收录,且《期刊引证报告》(JournalCitationReports,JCR)影响因子均大于1.5的25种教育学期刊进行分析。

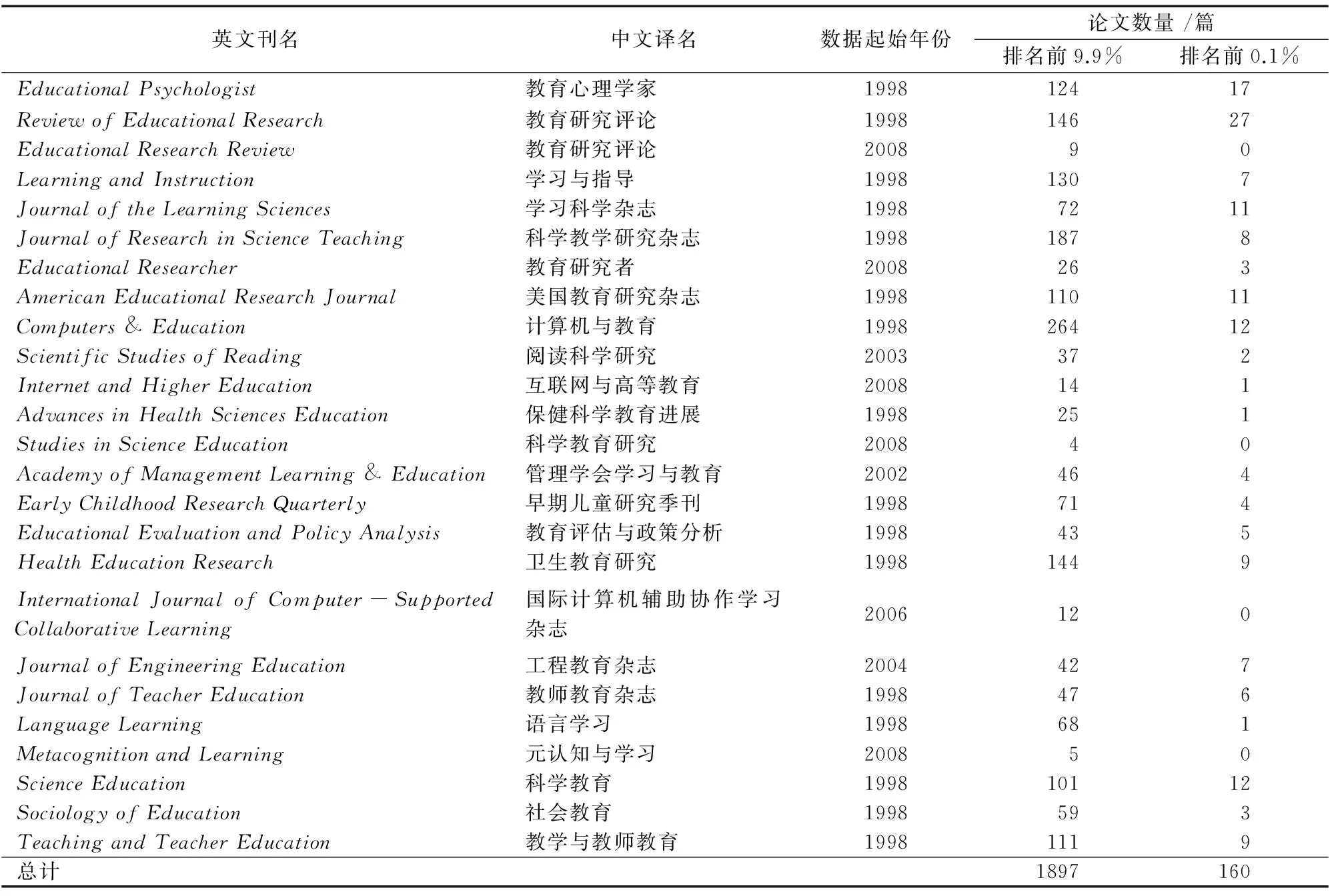

在所选期刊1998—2016年的数据中,分别收集被引频次不少于200和不少于50的文章的发表年份、标题、作者国别、作者单位、作者姓名、研究领域、摘要、关键词8项数据,数据采集时间为2017年3月22日。其中,被引频次不少于200的论文共160篇,约占总体的前0.1%,篇均被引频次为337次;被引频次不少于50的论文共1897篇(包含被引频次不少于200的论文160篇),约占总体的前9.9%,篇均被引频次为108次。所选期刊及高被引论文分布见表1。

综合采用了基于文献计量的科学知识图谱与内容分析法研究上述数据,从而获得高被引论文的学术特征。

1.1 基于文献计量的科学知识图谱分析

针对被引频次排名前9.9%的论文,采用文献计量学软件CiteSpace,分析高被引论文的发表年份;绘制文献的合作图谱,分析高被引论文在研究者、研究国别、研究机构等方面的特征;绘制文献的共现图谱,分析高被引论文在研究领域、研究内容等方面的特征[13]。

1.2 内容分析

为了进一步解释基于文献计量分析得到的量化研究内容,笔者对被引频次排名前0.1%的论文标题和摘要进行质性内容分析。从所属教育研究领域、宏微观研究、主要内容、研究视角、研究对象5个方面对每篇论文进行归纳,深入地了解高被引论文的研究内容。对摘要中上述信息表述不具体的部分论文,下载全文并对全文进行阅读、分析。

表1 25种教育学SSCI收录期刊及高被引论文分布

2 高被引论文的学术特征

笔者从论文发表年份、研究国别、研究机构、研究者、研究领域、研究内容6个方面论述国际教育学高被引论文的学术特征,并对中外高被引论文特征进行比较。

2.1 高被引论文发表年份分析

被引频次排名前9.9%的1897篇国际教育学高被引论文发表于1998—2014年,其发表年份分布如图1所示。由图1可看出,国际教育学被引频次排名前9.9%的高被引论文年份分布近似降半梯形分布,2011—2014年发表论文的刊出时间较短,高被引论文篇数逐渐减少,2000—2010年的高被引论文篇数基本稳定在140左右,论文发表6年后高被引论文篇数逐渐趋于稳定,论文的时间累积效应[14]不显著,并不是发表时间越早高被引论文数量越多,被引频次与发表时间不显著相关(相关系数r=0.189, 显著性系数P>0.01),这在一定程度上表明国际教育研究对新文献具有持续的关注意识、敏锐的发现能力和畅通的获取渠道。我国教育学CSSCI被引频次排名前9.9%的高被引论文时间分布与此差异较大,2003年高被引论文篇数最多,随后逐渐减少,论文发表后的14年中一直被持续引用[8],一定程度上表明我国学者对文献的时效性关注有所欠缺。

图1 国际教育学高被引论文发表年份分布

被引频次排名前0.1%的高被引论文篇数在2000—2004年处于稳定阶段,从2004年以后逐渐降低,时间累积效应明显,被引频次与发表时间显著相关(r=0.790,P<0.005),论文发表后13年高被引论文篇数趋于稳定。其中,被引频次最高的论文是新西兰奥克兰大学Hattie和Timperley于2007年发表在ReviewofEducationalResearch上的论文“The power of feedback”(《反馈的力量》),该文共被引用了1247次,在2014、2015、2016年分别被引用了193、238、304次。排在第2位的是荷兰乌得勒支大学Kirschner,Sweller和 Clark于2006年发表在EducationalPsychologist上的论文“Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching”(《为什么“少教不教”不管用:建构教学、发现教学、问题教学、体验教学与探究教学失败析因》),该文的总被引频次为1165次,在2014、2015、2016年分别被引用了141、198、181次。该类高被引论文的年被引频次在刊文10年后依旧呈上升趋势。扎实的基础性学术研究,特别是高质量的文献综述、系统性的元研究、创新的理念阐述、完整的概念架构、科学的测评框架等易被后人长期借鉴与引证。

值得关注的是,上述2篇论文在中国知网(CNKI)全学科期刊(含特色期刊)检索中总共被引用了64次和49次。其中,《为什么“少教不教”不管用:建构教学、发现教学、问题教学、体验教学与探究教学失败析因》已于2015年在《开放教育研究》发表译文,中译文的被引频次仅为10次。而与这2篇论文同期,在2006—2007年发表于中国期刊的高被引论文被引已达500次。这显示了中国的教育研究领域对国际教育研究的最新成果和高影响力成果关注不足;还揭示出中国教育研究的文献占有与国际教育研究存在差异,参与国际教育研究主流讨论不足。

2.2 高被引论文国别分析

国际教育学高被引论文作者所属国别中排名前10的国家依次为美国、英国、荷兰、加拿大、中国、澳大利亚、德国、以色列、比利时和新加坡。其中,美国的高被引论文约占50%,具有比其他国家更显著的优势。中国的高被引论文绝大多数来自台湾和香港地区,中国大陆研究者为第一作者的高被引论文仅有2篇,分别是河南郑州健康促进会与流行病预防学会Zhang等与芬兰研究者合作,于2000年发表在HealthEducationResearch上的论文“Psychosocial predictors of smoking among secondary school students in Henan, China”(《中国河南省中学生吸烟的社会心理预测指标研究》),被引用了53次;清华大学工业工程系教授饶培伦(Pei-Luen Patrick Rau)等与中国台湾研究者合作,于2008年发表在Computers&Education上的论文“Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure, and learning performance”(《在高中教育中使用移动通讯技术:动机、压力与学习表现》),被引用了50次。

国际合作方面,与其他国家或地区合作强度最大的2个国家是英国和美国。以英国为例,其与美国、澳大利亚、加拿大、法国、芬兰等约30个国家或地区进行的合作研究均产生了高影响力论文。其中,与印度、威尔士、北爱尔兰、乌干达等国家合作相对紧密,与其他国家或地区的合作较为均衡。中国仅与新加坡、芬兰、比利时、美国、澳大利亚、荷兰、以色列、瑞典、英国、加拿大、黎巴嫩、委内瑞拉12个国家有高影响力的合作成果。其中,与新加坡、芬兰、比利时的合作较为密切,与美国、英国、澳大利亚、加拿大等国家虽有合作关系,但合作力度不强。

从高被引论文的国别分布及国际合作情况来看,美、英等国家的国际教育研究影响力优势明显,注重构建稳定的合作关系。中国大陆的教育研究成果尚未在国际高影响力教育研究中占据话语地位,科研论文的国际影响亟待提升,与国际教育研究强国的科研合作和学术交流仍需加强。

2.3 高被引论文研究机构分析

国际教育学高被引论文数量排名前19的研究机构分别是密歇根大学、斯坦福大学、威斯康辛大学、北卡罗莱纳大学、伊利诺伊大学、西北大学、印第安纳大学、华盛顿大学、加州大学洛杉矶分校、弗吉尼亚大学、密歇根州立大学、德克萨斯大学、佐治亚大学、宾夕法尼亚州立大学、加利福尼亚大学伯克利分校、匹兹堡大学、哥伦比亚大学、普度大学、俄亥俄州立大学。19所研究机构均来自美国,在1897篇高被引样本论文中出现24~92次,其中密歇根州立大学优势较为明显。中国的研究机构主要有台湾科技大学、台南大学、台湾“中央大学”、台湾师范大学、香港大学、台湾交通大学、台湾成功大学、香港中文大学、“中国医药大学”,出现5~21次,其中台湾科技大学优势显著。

从机构的合作情况来看,国际教育研究机构合作的网络密度为0.005,该数据是中国教育学的8.3倍[8],中国教育研究机构相对独立,机构间的学术合作交流并不紧密。国际上,美国密歇根州立大学的合作研究最为广泛,与近60个国际教育研究机构进行合作研究,其主要合作机构如图2所示。中国教育研究机构的国际合作与国际水平有较大差距,台湾科技大学2008年前后的表现相对较好,凸显其在教育领域的学术影响,但仅与9个国际教育研究机构合作发表了高被引论文。

由此可见,美国的教育研究机构在国际教育研究领域具有重要的影响力。机构之间的高质量学术信息流动与机构之间广泛而稳定的合作,是高被引论文产生的重要基础之一。

图2 美国密歇根大学的主要国际合作情况

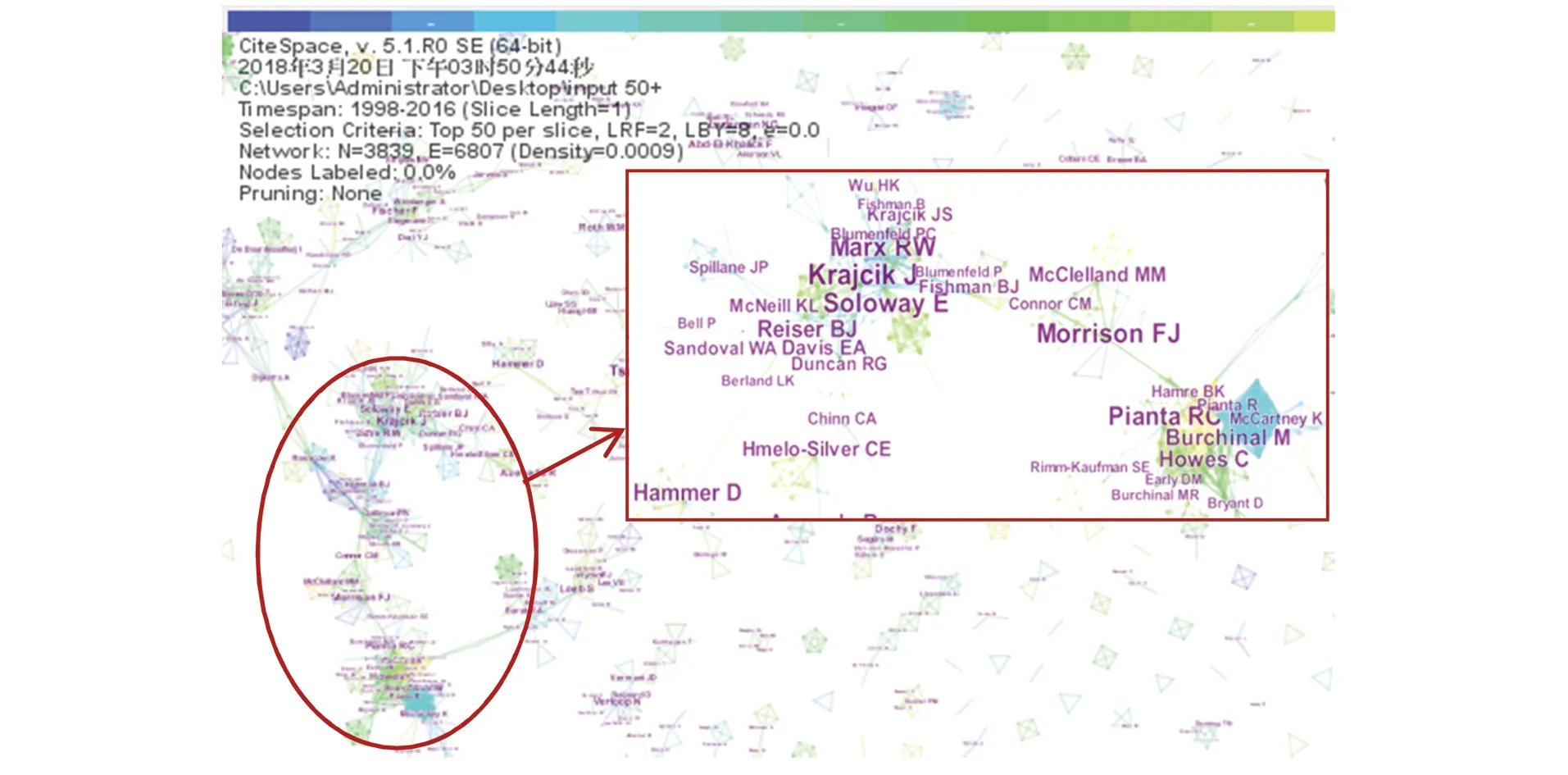

2.4 高被引论文研究者分析

国际教育学高被引论文中排在前7位的高频作者依次为台湾科技大学师资培训中心的Tsai,其主要研究方向为教育技术和科学教育;密歇根州立大学教育学院的Krajcik,其主要研究方向为科学教育;台湾科技大学人文社会学院的Hwang,其主要研究方向为数位学习、人工智能与专家系统;密歇根州立大学教育学院的Morrison,其主要研究方向为儿童教育心理;密歇根州立大学教育学院的Soloway,其主要研究方向为信息技术在教育中的使用;德国莱布尼茨知识媒体研究所(Leibniz-Institut für Wissensmedien)的Fischer,其主要研究方向为教育媒体、合作学习;亚利桑那大学教育学院的Marx,其主要研究方向为课堂学习、科学教育。7位作者在1897篇高被引论文中均出现11次及以上。

从作者合作情况来看,高被引论文的合作率(2位及以上作者)平均为77.91%,这一数据在2013年以后达到89.74%。整体来看,国际高被引论文的作者分布较为零散,作者的合作网络密度约为0.0009,约为中国高被引论文作者合作网络密度的2倍[8],中外作者合作情况均不太乐观。其中,国际教育学高被引作者合作情况略优,在零散的作者分布中形成个别规模稍大的作者合作网络(图3),这些网络多以7位高频作者为核心成员。高影响力作者的引领和合作是国际教育学高被引论文的又一特征。

图3 国际教育学高被引作者的合作网络分布

2.5 高被引论文研究领域分析

国际教育学高被引论文涉及16个不同领域,其中,所有论文均属于教育与教育研究领域,部分论文属于教育与教育研究同其他研究领域的交叉。在交叉领域中,心理学、计算机科学、公众、语言学、社会学、管理、商业与经济、工程、保健科学与服务、信息科学与图书馆科学位列前10。各交叉领域的论文篇数如表2所示。

表2 国际教育学高被引论文所属交叉学科领域统计

CiteSpace突现性分析提示部分领域的出现具有突现特征,表现为该领域研究在某一时段突然大量出现。如1998年前后,社会学、语言学领域受到特别关注;2005年前后,工程领域受到特别关注;2007年前后,信息科学与计算机科学领域受到特别关注。突现领域的变化反映出时代变迁对教育学研究的影响。教育学研究在应对信息时代的诉求时加强了科学、技术、工程和数学(Science、Technology、Engineering and Mathematics,STEM)教学、教育技术、人工智能与教育融合等方向的研究,这些前沿方向受到教育研究者的特别关注和追随。

2.6 高被引论文研究内容分析

基于CiteSpace的关键词共现分析、突现词分析、主题演化分析,并结合对高被引论文的内容分析,从经典问题、热点问题、焦点问题3个方面[8]了解国际教育学高被引论文的内容特征。

2.6.1 研究内容中的经典问题

“经典研究问题指多年来被广大学者持续关注的研究问题。关键词出现的总频率在一定程度上可以反映问题受关注度”[8]。国际教育学高被引论文排在前20位的高频关键词依次为学生、知识、教育、课堂、学业表现、成就、科学、教学、模型、学校、儿童、教师、信念、动机、数学、前景、行为、自我效能、探究和策略,出现频次为65~278次。其中,学生、知识、教育、课堂、学业表现出现的频次在150次以上,且关系紧密(图4)。

图4 国际教育学高被引论文关键词共现分析

这些关键词反映出国际教育学研究持续关注的研究主体包括学生、儿童、教师;教育过程中的重要变量包括知识、信念、动机、行为、自我效能;教学环境包括课堂、学校;教学成果包括学业表现、成就;重点学科包括科学、数学;研究类型包括模型、策略、前景等。

中国教育学CSSCI收录期刊高被引论文的经典问题表明,中国教育领域持续关注人才培养与学习过程;关注基本教育理论框架与教育理论,如教学模式、建构主义等;关注课堂教学、课程改革、教育公平等永恒话题[8]。而国际教育学研究表现出对学习者的高度重视,如学生、儿童等;对学习者以及教师内在驱动因素的重视,如信念、自我效能等;以及对学科教育研究的重视,如科学、数学等。

2.6.2 研究内容中的热点问题

“热点问题指在某一时期备受广大学者关注的问题”[8]。基于CiteSpace的突现词分析,提取国际教育学高被引论文在1998—2011年出现的73个突现词(表3),揭示国际教育研究的热点。

表3 1998—2011年国际教育学高被引论文的热点问题

梳理突现词后发现,国际教育高被引研究的整体趋势是向基于教育媒体的新型学习环境转变。从2006年起,教育学研究中突现了如计算机中介交流、远程教育和远程学习、技术、互联网、环境、共同体、交互学习环境、信息技术、在线学习、技术接受模型等一系列与新型学习环境相关的关键词。具体来看,以2009年突现的交互学习环境为例,其学术发展脉络可呈现于主题演化图中(图5),其研究主线从1998年的环境、策略等,发展到2003年和2004年的计算机、技术,再发展到2007年和2008年的交流、合作学习、远程教育和远程学习,到2010年的虚拟现实,以及2013年和2014年前后的超媒体、游戏化、计算机游戏等。从国际范围看,教育环境随着教育媒体的多元化以及人工智能、虚拟现实技术的不断完善发生着巨大变革,新型学习环境引发了学者对教与学诸多问题的全新思考[15-16]。因此,教育媒体与人工智能新型学习环境下的教与学问题,成为国际教育学研究的前沿课题。

图5 交互学习环境的主题演化

2.6.3 研究内容中的焦点问题

“焦点问题指可以和多个领域形成关联的中心性问题”[8],是研究内容网络结构中的重要问题。国际教育学高被引论文中心度排在前19位的关键词依次为教育、教学、个体差异、学生、成就、课堂、表现、模型、儿童、学业成就、知识、行为、设计、学校、信念、自我效能、科学、技术、理解。可以发现,除了处于教育研究核心地位的教育、教学外,学习者视角类的关键词再次位居前列,如个体差异、学生、成就、表现、儿童、学业成就、理解等,反映出国际高影响力教育研究关注学习者的属性和特征。甚至一些关于教师的研究,也以学生学业成就作为重要的参考指标之一,如Goddard等2000年发表在AmericanEducationalResearchJournal上的论文“Collective teacher efficacy:Its meaning,measure,and impact on students achievement”(《教师集体效能:内涵、测量及对学生学业成就的影响》),在构建教师集体效能测量模型的基础上,研究教师集体效能对学生学业成就的影响,发现教师集体效能可成为学生阅读和数学学业成就的有效预测指标[17]。

与国际教育学期刊高被引论文的焦点问题相比,中国教育领域中焦点问题的关键词更加宏观和概括,关注教育领域的重大问题,如教育改革、教育质量、教育理念;关注教育研究的不同方向,如信息技术、教师教育;关注教育领域不同阶段,如本科教育、高等职业教育等[8]。国际教育学研究的焦点问题相对微观和具体,更加凸显对学习者的关注。

2.6.4 研究内容的特征

基于对国际教育学高被引论文研究内容中经典、热点、焦点问题的分析,总结出国际教育学高被引论文的内容特征。

(1) 重视中微观层面的研究。国际教育学高被引论文鲜有基础教育、高等教育、教育公平等[8,18]范围宏大的关键词,取而代之的多是学校、幼儿园、课堂等中微观层面的关键词。并非国际教育研究不重视基础教育、高等教育、教育公平等研究内容,而是从中微观的视角去分析、研究宏观教育问题中的某类问题或某个问题。

(2) 重视学习者视角的研究。国际高被引论文多针对学习者进行研究,将研究落脚于学习者的某种特征或属性上。与此相一致,美国国家教育类基金项目的申报条件中也明确要求“研究需要关注学生的学习结果”。体现出国际教育研究的学习者指向特征,在研究过程中体现学习者的主体地位。

(3) 重视研究对象内在驱动和源动力的研究。表现在信念、教师信念、认知信念、信念转变、动机、态度、自我效能等关键词的高频出现,该类研究旨在通过了解研究对象对于教与学问题的内在驱动机制,有针对性地进行干预,或提出策略、建议等。

(4) 重视学科教育研究。国际教育学高被引论文中不乏科学、数学、体育等有关学科教育的关键词高频出现。这类研究常针对基础教育中的研究问题,从某一个或几个学科的视角出发,收集实证数据,探索基础教育问题的解决方法和路径。以学科教育为基础的教育研究是推动教育理念和教育理论落地的重要途径。

(5) 重视新型学习环境中教与学的研究。顺应信息时代的变革,注重讨论教育媒体、虚拟现实、人工智能等技术支持下的在线学习、计算机游戏、远程教育等方面的教学、学习、教师与评价等问题,这也是当前国际教育研究的前沿领域。

3 结论与建议

基于对国际教育学高被引论文的发表年份、研究国别、研究机构、研究者、研究领域、研究内容6个方面的研究,得到国际教育学高被引论文5个方面的学术特征:(1)重视前沿文献,进行系统扎实研究;(2)注重国际合作,凸显优势引领作用;(3)研究领域多元,重视交叉领域创新;(4)立足中微观视角,重视学科教育研究;(5)注重文献综述,重视学习者、内驱力、新型学习环境的研究。

基于上述特征,反思中国教育类期刊的载文情况,存在着对国际前沿文献关注不足,对学科教育等交叉学科研究成果重视不足,研究范式与国际不接轨等问题。这些问题从本质上影响着我国教育类期刊国际影响力的提升。期刊编辑出版领域与教育研究领域通力协作,方能实现同国际教育界的深度学术对话,为此提出以下建议。

3.1 优化教育期刊布局,包容多元发展

教育学术期刊结构的完善与质量的稳步提升,是促进教育学科发展的重要基础。国际SSCI教育学索引包含的期刊数量多、领域多元化,重视交叉学科的发展,涵盖了数学教育、科学教育、健康教育、阅读教育等多种交叉性的学科教育期刊,以交叉学科“学科教育”为例,SSCI收录相关期刊35种,约占教育学索引的15%。中国CSSCI教育学索引期刊数量相对较少,教育类综合性期刊占比较大,“学科教育”领域仅收录《数学教育学报》,仅占教育学索引的2%,不利于促进小学科、新学科、交叉学科的长远发展。教育学领域有必要建立健全的期刊评价机制,加强教育学期刊建设的学术研究,促进教育学期刊结构布局的优化,体现包容、多元的期刊发展态度,发挥期刊对学科的支撑作用。

3.2 均衡稿件研究类型,推动范式转型

教育研究范式与国际接轨是中国教育类期刊提升国际影响力的关键。“实证研究是教育学走向科学的必要途径”[19]。教育研究需要重视研究证据、研究依据的收集与论述,重视研究设计的科学性、合理性,促进教育研究的科学化发展。教育学期刊需要发挥引领学术研究的作用:在刊物的选题指南、投稿指南等文本中,规范稿件研究方法的书写;在稿件遴选过程中,平衡实证研究稿件与思辨研究稿件、宏观视角研究稿件与中微观视角研究稿件,重视基础教育中各学科教育的研究成果;在审稿环节,重视实证研究的研究设计与方法,通过审稿意见反馈与回应,提升研究者对实证研究方法的把握,推动教育研究范式与国际接轨。同时,也应注重中国教育研究特色的继承与发展,鼓励本土创新。

3.3 丰富媒体传播内容,荐读前沿文献

研究者进行教育研究需要了解国际教育发展动态、国际教育研究的热点与前沿;了解国际教育学各研究领域有影响力的学术机构、研究群体、领军人物及其代表作品与核心观点;掌握所研究主题的重要学者及学术观点的发展脉络。针对我国教育领域目前对国际高被引论文、前沿论文占有不足的问题,教育学期刊可通过网站、微博、微信平台等多种媒体,开设“荐读”等相关栏目,推送期刊选题领域的前沿国际文献,如人工智能和虚拟现实在教育中的应用、全纳教育等,帮助读者与作者丰富国际文献资源。

4 结束语

通过对国际教育学高被引论文学术特征的分析,以及与中国教育学高被引论文学术特征的比较,发现我国教育学期刊与国外高影响力教育研究在对学科教育等交叉学科的关注、研究的宏微观视角选取、研究范式的把握、国际前沿文献的占有等方面存在差异,这些恰是从本质上提升教育学期刊国际影响力的关键因素。中国教育学期刊需在保留中国教育研究特色的基础上,从期刊建设、组稿等方面思考缩小上述差距的方法,促进中国教育研究与国际教育研究接轨,提升期刊国际影响力。

[1] 《华东师范大学学报(教育科学版)》编辑部. 加强教育实证研究,提高教育科研水平——“第二届全国教育实证研究专题论坛”及“全国教育实证研究联席会议”成果览要[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(3):18-36.

[2] 刘晓燕,李春花,徐晓芹. 植物营养学SCI期刊高被引论文的文献类型与学术特征分析[J]. 编辑学报,2014,26(S1):S180-S183.

[3] 高雪山,钟紫红. 中外临床营养学期刊2006—2010年高被引文章比较[J]. 中国科技期刊研究,2013,24(1):92-96.

[4] 曾晓牧,范爱红,管翠中. 基础学科国际高被引期刊论文的特征分析——以数学学科为例[J]. 图书馆工作与研究,2017(8):50-55.

[5] 倪明,闫雷,陆瑶,等. 基于WoS和CSCD的肿瘤类高被引文章分析[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(12):1311-1318.

[6] 杜雯,李刚. SSCI档案学核心来源期刊高被引文献分析(1930—2009)[J]. 档案管理,2011(5):58-61.

[7] 朱亮,孟宪学. 文献计量法与内容分析法比较研究[J]. 图书馆工作与研究,2013(6):64-66.

[8] 张楠,王光明. 教育学 CSSCI 期刊高被引论文的学术特征研究[J]. 当代教育与文化,2017,9(1):17-22.

[9] 兰国帅,张一春,王岚. 境外教育技术研究趋势管窥与反思——基于ET&S(SSCI)(2003—2012)中高被引论文分析[J]. 中国电化教育,2014(3):12-18.

[10] Thomson Reuters. Indicator handbook[EB/OL]. [2017-03-08]. http://researchanalytics.thomsonreuters.com/m/pdfs/indicators-handbook.pdf.

[11] 刘雪立. 基于Web of Science和ESI数据库高被引论文的界定方法[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(6):975-978.

[12] 高耀明,李莉,寇琳娜. 高等教育研究高被引论文作者互引网络分析[J]. 教育研究,2012,33(8):56-61.

[13] 陈悦,陈超美,刘则渊,等. CiteSpace知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究,2015,33(2):242-253.

[14] 邹箴蕾,范燕. 中药学核心期刊2005—2010年高被引论文研究[J]. 编辑学报,2015,27(S1):36-38.

[15] 徐冉冉,裴昌根,宋乃庆. 互联网+数学教育:“机遇”“挑战”与“应对”[J]. 数学教育学报,2016,25(3):6-9.

[16] 叶立军,斯海霞,唐笑敏. “慕课+翻转课堂”教学模式下的《中学数学教学设计》课程建设及实践[J]. 数学教育学报,2016,25(6):76-79.

[17] Goddard R D,Hoy W K,Hoy A W. Collective teacher efficacy:Its meaning,measure,and impact on student achievement[J].AmericanEducationalResearchJournal,2000,37(2):479-507.

[18] 胡晋宾,刘洪璐. 基础教育数学课程改革的课程社会学考察[J]. 数学教育学报,2015,24(5):55-58.

[19] 袁振国. 实证研究是教育学走向科学的必要途径[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(3):4-17.

——《教育学原理研究》评介