以企业需求为导向的环境工程专业硕士培养模式探索

陈云嫩 聂锦霞 秦晓海 任如山 刘俊

关键词:企业需求;环境工程专业硕士;教学改革;培养模式

中图分类号:G643

文献标识码:A

一、引言

2009 年开始,教育部逐渐扩大了全日制专业学位硕士研究生招收规模。专业硕士的推出,不仅大大解决了本科生扩招带来的就业问题,还为社会培养市场紧缺的应用型人才提供了更多机会。然而,从培养模式上看,这种培养模式存在与学术型硕士培养模式雷同的问题,培养计划中也没有体现专业硕士的专业特色,其课程设置与学术型硕士没有本质区别;从专业硕士培养质量上看,毕业生无法胜任企业的实际工作。因此迫切需要进一步完善专业硕士的培养方案,以实现专业硕士的特色培养,最终培养出满足市场需求的高水平应用型专业硕士人才。

本文以江西理工大学环境工程专业硕士为例,以企业的实际需求为导向,优化现有环境工程专业硕士学位课程的设置,探索新的专业硕士培养模式,加大专业实践模块的比重,以实现真正意义上对应用型、专业型的环境工程硕士人才的培养。

二、目前环境工程专业硕士教育中存在的问题

1.环境工程专业硕士师资队伍中缺少“双师型”导师

导师制是研究生培养制度的核心内容之一,它在研究生教育过程中发挥着不可替代的作用。然而国内高校职称的评定、科研项目的争取、各类奖项的申报等都要求教师必须有一定质量和数量的科研论文,从而导致“重科研、轻应用”现象普遍。再者,硕士生导师的遴选是依据其学历、职称、科研经费、科研项目及学术论文的数量和质量等,这种遴选制度限制了高校某些实践经验丰富,但学历、职称、论文不满足要求的教师成为专业硕士导师。

环境工程专业硕士师资是一个突出的问题。目前各个高校环境工程专业硕士导师的主要来源为环境工程专业毕业的硕士、博士而后从事教学的教师,这种从校门到校门的教师队伍建设规则更加剧了应用型导师的缺乏。

虽然不少高校采取了一些改革措施,比如邀请企业高级工程师以上人员到高校进行讲座,从企业聘请实践经验丰富的高工与校内导师共同指导,即实行“双师制”。然而,这种校外导师的聘请往往流于形式,并未起到实质的指导作用,学生仍主要依靠校内学术型导师指导,导致环境工程专业硕士与学术型硕士的培养方向趋同就成为一种必然。

2.环境工程专业硕士教育教学忽视实用性,教学目标不切实际

专业学位硕士课程设置强调理论与实践相结合,其课程设置上应多注重实践课程,培养实际能力,然而目前其培养模式与学术型硕士课程大同小异,同时也开设了不少不必要的课程,且教学方式单调、教学设备落后、教学内容陈旧,在很大程度上与学生未来的职业需求脱节。比如某些高校环境工程专业硕士其教学依然采用 45 分钟“满堂灌”,基本没有课程内的实践动手环节,完全没有关于环保工程设计、施工、环保设备研发等相關内容。

专业学位研究生教育的内在属性包括学术性、创新性、实践性、职业性等四个特性,其中前两者为研究生教育的基本属性,后两者是区别于其他研究生教育的特有属性。然而由于师资力量、教学条件等方面的限制,即使学校制订新的专业硕士培养方案,但具体执行难度也较大。教学内容及教学模式革新要求教师拥有丰富的实践经验,校内应用型导师的缺乏成为瓶颈。

而从企业外聘教师到校授课,在时间安排、培养成本上都存在问题,不大现实。针对环境工程专业硕士毕业生的实际工作状况对企业进行调研发现,大多毕业生无法直接上岗,不能帮助企业解决实际问题。

3.环境工程专业硕士实践训练不足

作为工程学科,环境工程方面的专业实践教学环节是保障学生培养质量的重要教学环节。但由于硕士生导师研究生方向不确定、导师观念陈旧、导向不够、实践教学条件缺乏、科研经费不足、研究生缺少自我创新能力,从而导致专业硕士科研实践及训练不足。

因此,校外实践基地的建设就显得尤为重要。然而在校外实践基地的建设也存在着严重的形式化,有的学校仅是在某些企事业单位门口挂牌了事,学校跟企事业单位之间并未建立有效的联系机制,企事业单位缺乏利益关注点,使得学生并不能得到真正的实践锻炼机会。目前仅有少部分高校能够实现产学研一体化。

三、以企业需求为导向的环境工程专业硕士培养模式

针对目前环境工程专业硕士教育中存在的问题,环境工程专业硕士教育教学必须以企业需求为着眼点,从环境工程专业硕士师资培养、教学方法改革、实习基地建设等方面努力,才能提高环境工程专业硕士毕业生的职业竞争力,有效解决环境工程专业硕士人才培养与市场需求脱节的突出问题。

1.将校外导师落到实处,实现真正意义的“双师型”导师

要最终实现高素质的环境工程人才培养目标,高校的环境工程专业硕士导师在教学过程中,要以企业需求为目标,即企业需要什么样的人才,高校就培养什么样的人才。当然,这不仅需要拥有高级技术职称的教师担任校内导师,由校内导师全程负责学位论文的撰写等方面的指导,还需要具有实践经验的企业导师、现场师傅进行指导,以保证学生在每一环节都有导师或师傅的参与指导。

在环境工程专业硕士教育培养过程中,不但需要校内教师教育理念的转变,而且需要企业导师指导理念的转变,即与环保有关的企业其生存和发展依靠的是环保人才,而环境工程专业硕士是环保人才的主要来源之一。正如学校与金达莱环保股份有限公司具有长期合作的战略协议,校内导师和企业导师“双师型”的指导使得学校每年为企业输送不少环保人才。

企业导师的指导不仅是为学校培养环保人才,更是为企业培养后备力量,最终达到学校、企业、学生三赢的目的。

2.修订教学目标,建立新的培养方案

江西理工大学环境工程学科是依托矿物加工工程、采矿工程、安全科学与工程、冶金工程等学校传统优势特色学科而创办的,其专业硕士主要研究方向有废水处理与资源化技术、矿山生态修复理论与技术、工业烟气净化技术、固体废物处理与资源化技术、环境规划与管理等,这五个研究方向均以企业需求为目标,而课程设置也基本围绕这五个研究方向,如表 1 所示。从表1可以看出,各门课程均具有针对性、前瞻性和职业性,比如“环境工程技术进展”课程是由多名具有高级技术职称的教师授课,每位教师均根据自己的研究方向向学生传授最前沿的知识点,最终使人才培养目标尽可能地缩短与企业实际需求的差距。

在课程授课方式上,部分教师将课程内容与自己的实际科研项目有机地结合起来,学生通过查找大量文献后提出自己的解决方案,这样既调动学生学习的兴趣,也使学生将理论与实践有机地结合在一起,真正做到学有所用。

3.突出实践环节,建立实践教学基地

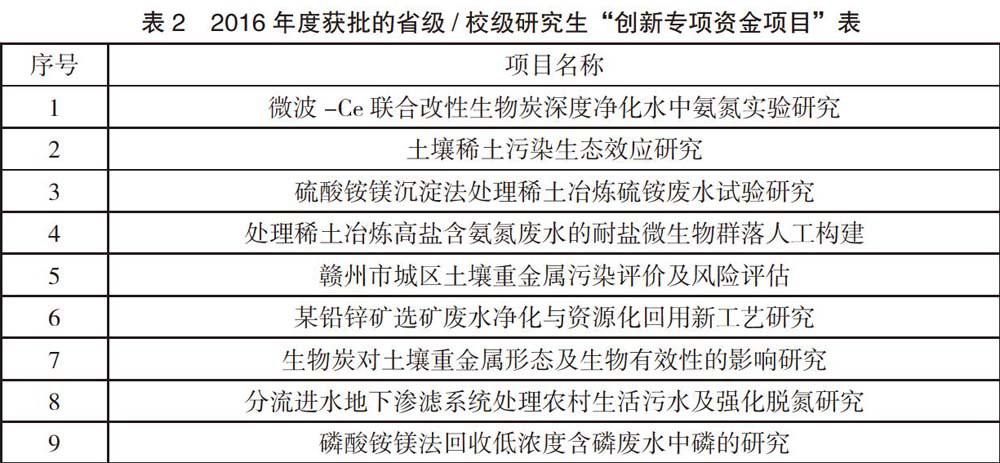

环境工程专业硕士教育应结合专业特色,提高理论联系实际的能力,其中包括现场观摩、环保技能训练以及环境管理方面。一方面学校每年要求硕士研究生申报省级/校级“研究生创新专项资金项目”(表2),使学生能结合现有的环境问题提出解决方案,从而提高其解决实际问题的能力。再者,一年一度的“大学生节能减排社会与科技竞赛”活动,也让学生了解我国国情,使其毕业后更好地融入社会。学生在完成任务后,要求撰写一份社会实践报告。

另外,由于导师的经费以及学校条件的限制,实习基地的建设能够弥补学生在校期间实践的不足。同时,依据高校服务于地方的办学理念,加强学校与社会、公司、单位的合作关系,不仅对公司、单位有利,对学校、学生也是百利而無一害。

目前学校与金达莱环保股份有限公司、江钨集团等单位均有长期的合作,既是学校的实习基地,又为企业输送环保人才。因此学校通过开创校企联合培养体制,使人才培养途径从校内扩展到校外,坚持产学研一体化的人才培养模式。学校采取校内学习和校外实习研究相结合的学习方式,且校外实践时间不少于十二个月,实习地点和研究内容由校内导师和校外导师提供,学生结合实践开展论文研究工作。通过这一年的实践活动,学生毕业后能够更快地融入社会,增强就业竞争力和发展潜力。

四、结语

文章以江西理工大学为背景,对环境工程专业硕士的培养方式进行了研究。提出以“企业实际需求”的专业硕士培养模式。从师资培养、教学模式改革、实习基地建设等方面探讨了如何提高环境工程专业硕士毕业生的职业竞争力,尤其是要加强实践环节,以缩短环境工程专业硕士人才培养目标与企业实际需求的差距。

参考文献:

[1]黄宝印.我国专业学位研究生教育发展的新时代[J].学位与研究生教育,2010(10).

[2]郑桃云,李立亚.地方院校专业硕士培养问题初探[J].江西教育学院学报,2012(6): 92-94.

[3]孙阳春,王富荣,李瑁孺.应用型研究生教育对导师制度的挑战与对策[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2010(12).

[4]赵 岩.论专业学位研究生培养模式的改革[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2011(1).

[5]郑冬梅.产学研相结合 探索全日制专业学位研究生培养模式[J].中国高校科技与产业化,2009(6):46-47.

[6]任菊驰,李云章,王聿童.适应需求 校企合作培养工程硕士[J].学位与研究生教育,2007(12).

[7]张佰英,于德伟.以企业需求为导向的翻译专业硕士培养模式研究[J].教育科学,2015(3).