“王言之大”:唐代贬谪制诏的文体解读*

段亚青

(武汉大学文学院,湖北武汉430072)

刘勰曾在《文心雕龙·诏策》篇中,对“诏策”这一“王言”文体的特点作过生动描述:“王言之大,动入史策,其出如綍,不反若汗。”[1]262“王言”指皇帝的语言,特别是行之于书面的皇言。“动入史策”“其出如綍,不反若汗”,则是对其“大”之特点的描述。作为“王言”的一种,贬谪制诏乃伴随贬谪而下达的书面性公文,包括对官员官、职、勋、爵的削除、降级等的诏书,又可简称为“贬诏”。唐代贬谪制诏分别从“权威之大”、“形式之雅”、“包容之广”和“内蕴之深”四个方面体现出其“大”的特性。这四大特性各自独立又相互关联、相辅相成,立体地展现出贬诏这一文体的文体特性。

权威之大:自上而下的命令性文体特质

贬谪制诏是皇帝为处罚犯罪官员而采用的一种书面性公文文体,其特点为强大的权威性与对罪臣的震慑性,这也是贬谪制诏的本质属性。具体而言,贬谪制诏的权威性可以从贬诏用词、贬诏下达时间、谢上表中透露的被贬心态以及周围官员对贬谪的反应等方面体现出来。

首先,贬谪制诏以充满道德评判的狠重之词为罪臣定罪,这一行为本身便显示出其强大的权威性。所拟罪辞如《再贬李德裕崖州司户参军制》中:“唯以奸倾为业……骋谀佞而得君,遂恣横而持政。专权生事,妒贤害忠,动多诡异之谋,潜怀僭越之志……罪实见其欺天……”[2]827“奸倾”、“谀佞”、“专权”、“僭越”、“欺天”等词,直接可以将被贬者置于死地。又有一些政治犯如中唐王叔文、韦执谊等人贬诏中的“夙以薄伎,并参近署。阶缘际会,遂洽恩荣。骤居左掖之秩,超賛中邦之赋。曾不自厉,以效其诚,而乃漏泄密令,张皇威福,畜奸冒进,黩货彰闻”[2]605,“直谅无闻,奸回有素。负恩弃德,毁信废忠。言必矫诬,动皆蒙蔽。官由党进,政以贿成”[2]605等,用语则非常狠重,充满肃杀之气。这种道德评判式的罪行认定充分凸显了贬诏的权威性,也正因其权威特性,官员被贬之后,甚至无人敢去相送,偶尔有人仗义送别便可能同样遭遇被贬的命运。《册府元龟·学校部·师道》中就曾记载阳城因送别被贬的薛约而出为道州刺史一事:“有薛约者,尝学于城,狂躁以言事得罪,窜连州,客无根蒂,吏踪迹求,得之城家。城坐吏于门,与约饮食,诀别涕泣,送上郊外。徳宗闻之,以城为党罪人,出为道州刺史。”[3]可见,贬诏不仅是一种简单的文体,更象征着至高无上的皇帝权威。

其次,从被贬者所作谢上表中体现出的忧惧与惊恐,亦可见出贬诏的权威之大。谢上表是被贬者感恩皇帝贬谪的谢表。在异常严厉而狠重的贬诏下达之后,被贬者反而需要写谢上表对贬谪进行回应,对处罚进行感恩,这一行为本身便折射出贬诏的巨大权威。而其措辞,如“惶恐惶恐,顿首顿首,死罪死罪”[2]2921,“闻命皇怖,魂胆飞越”[2]2921,“受命祗惧,伏增战越”[2]3403,“再三怵惕,流汗至踵”[2]3650等语,则是一派战战兢兢、小心翼翼之感。这种贬臣对权力的极端畏惧与仰望,同时亦彰显出贬诏的权威之大。除此之外,谢上表中,被贬之臣自述罪过时卑微、自省、感激、惭愧等复杂情感的交织,亦更加有力地凸显出贬诏背后的皇权之重及其无可争议的权威。

再次,贬诏下达之后,相关制度对贬官出发、行程、当地生活等方面的规定,亦是贬诏权威特性的表现。唐代法令中,对贬官的处置有一个不断严酷的过程。长寿三年(694年)五月敕文中还是“贬降官并令于朝堂谢,仍容三五日装束”[4]630,玄宗天宝五载(746年)便不允许流贬者在出发前与路途上多作逗留,且“左降官量情状稍重者,日驰十驿以上赴任”[4]630。到中晚唐,此类规定则更为严苛,如元稹被贬江陵时,白居易送行的相关回忆:“诏下日,会予下内直归,而微之已即路。”[5]显然,此时从贬谪到出发已经不允许有任何迟延。韩愈被贬潮州更是“即日奔驰上道”[2]5553,全家于仓促中踏上茫茫的万里贬途。不仅如此,到达贬所之后,贬谪者的人身自由亦要受到相应限制。元和六年(811年)诏书中规定:“自今以后,流人左降官称遭忧奔丧者,宜令所司,先听进止。”[4]631元和十二年(817年)四月的敕文中又有:“应左降官流人不得补职及留连宴会,如擅离州县,具名闻奏。”[4]631等等这些,均对贬官的活动进行约束。总而言之,贬诏一旦下达,贬谪便开始生效,贬谪者便成为罪人,其行为的方方面面便要受到相应的限制,这种限制,即反映出贬诏蕴藏的皇权之大。

最后,被贬者诗文中流露出的恐惧及对以往自我的反思、对人生社会认识的转变等也反映了贬诏背后权威特性的影响。如柳宗元被贬之后,写了诸多请求援引的信函,这些信函中,既有对以往自我的沉痛反思,又有不经意当中流露出的对政权的恐惧。反思如:“年少气锐,不识几微,不知当否,但欲一心直遂,果陷刑法”[6]780,“宗元于众党人中,罪状最甚”[6]780,“仆当时年三十三,甚少,自御史里行得礼部员外郎,超取显美,欲免世之求进者怪怒媢嫉,其可得乎?”[6]797等等。恐惧如其在《寄许京兆孟容书》及《与裴埙书》中陈情之后“不宣”的告诫,以及《与李翰林建书》中“足下求取观之,相戒勿示人”[6]802的谨慎之词。反思乃遭受权力打击之后心性的自我沉潜,恐惧乃面对权力最直观的情绪,无论是反思还是恐惧,都表明笼罩、超越于个体之上的皇权对士人行为的影响之深广,士人无法撼动且不得不受制于其中。也正因为如此,才有了后面柳宗元对自己“外圆内方”的自我心性的主观设计。正如尚永亮先生所言,“在此种设计和变化的背后,似还深隐着连宗元本人都未必明确察知的自我压抑的痛苦,凝聚着因专制政治和浑浊世风无情摧残而导致的心理萎缩和性格变异。”[7]

综上所述,贬谪制诏作为一种由国家下发的处理罪臣的诏书,具有至高的权威性与对罪臣的震慑性。这种特性伴随着贬诏的产生而产生,是贬谪制诏的内在属性。

形式之雅:专属稳定的程式化言说方式

雅,《毛诗序》中有:“雅者,正也,言王政之所由废兴也。”[8]雅即正,指正确、正当、正义的美德内涵,也指形式上的规范性、标准性。贬谪制诏作为一种“王言”,既熔经铸典,反映天子圣意,又典丽整饬、文采斐然,充分具备了“雅”的特点。具体而言,这一特点主要体现在特殊的符号系统、稳定的言说结构以及骈体的表达形式三个方面。

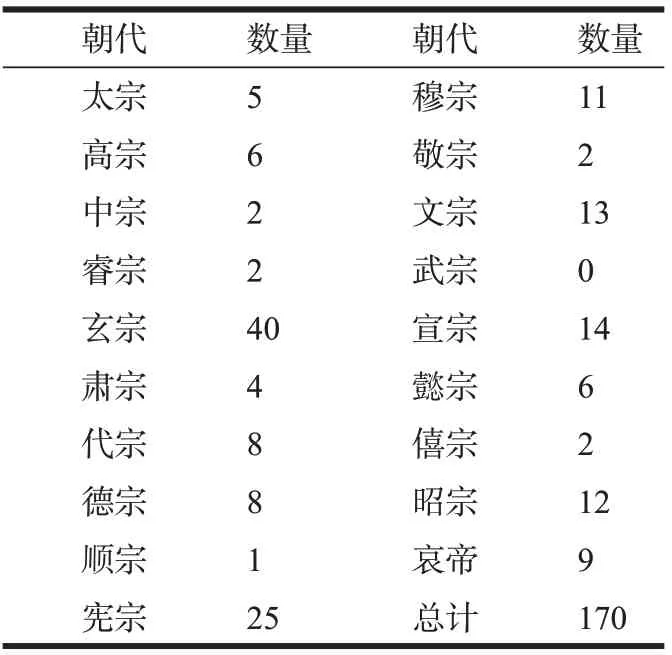

细致摸排耙梳《唐大诏令集》《全唐文》《唐大诏令集补编》,笔者共统计出唐代贬谪诏令170篇。其在唐代各朝的分布如表1:

表1 唐代贬诏分布及具体数量

通过分析这170 篇贬诏发现,到唐代,贬谪制诏已形成其程式化的言说方式,主要体现在特殊的符号系统与稳定的言说结构两方面,且其中均内涵着对君臣相处之“德”的重视。

唐代贬诏中,有三大类词汇出现频率最高,第一类乃“君臣”相关类。如玄宗时期《斥李峤制》中“事君之节,危而不变,为臣则忠,贰乃无赦”[2]240,《削李林甫官秩诏》中“为臣之道,贰则有辟,事君之致,将而必诛”[2]368等。这类词汇大多对君臣之间的相处之道提出了要求,强调国家治理中的君臣相处之德:为臣便要做到忠心无二,竭力事君,臣事君以“忠”、以“义”;为君便要以信相知,以礼相待,君使臣以“礼”、以“信”。第二类词汇乃“典章”相关类。如玄宗朝《贬萧嵩青州刺史制》中“王者立法,所贵无私,有过必惩,古之令典”[2]277,肃宗时期《贬李揆袁州长史诏》中“宜峻彝章,以惩不道”[2]477等。这类词从侧面表明对于“不道”和“奸邪”的行为,国家将有大典进行处罚。第三类词汇乃“惩戒”“悉怀”类。如玄宗时期《贬齐澣麻察等制》中“布之朝纲,知朕意焉”[2]267,德宗时期《贬吕渭歙州司马制》中“宜佐遐藩,用诫薄俗”[2]548等等。这类词汇意在警戒文武百官,整肃朝廷纲纪,敦励社会风俗,同时又带有示恩的意味,即通过君对臣的施恩宽恕来表明君王的仁厚爱才之意。总之,三大类“王言”符号系统都凸显了国家治理中德行的重要性。

唐代贬诏不仅形成了一套独特的“王言”符号系统,还具有稳定的“王言”言说结构,即“治道阐述—贬臣劣迹—处罚感叹”的回环结构。这套言说结构同样强调了国家治理中“德”的重要性。如《贬齐澣麻察等制》:

朕闻四时之义,信在不言,三代之风,德以归厚。道可光乎训俗,理必由乎在位。有犯无隐,名教之攸先;上和下睦,宪章之惟旧。其有辩言乱政,实诫殷书;伪行登朝,深惩鲁典。朝请大夫守吏部侍郎上护军齐澣,累践清要,诚宜至公。承议郎守兴州别驾麻察,频经贬逐,理合迁善,乃交构将相,离间君臣,作谄黩之笙簧,是德义之蝥贼。都水监丞齐敷、灵州都督府兵曹参军郭禀等,趋走末品,奸谲在心,左道与人,横议于下。并青蝇可鉴,害马难容,或任高星象,或名微草芥,上耻大夫之辱,下羞徒隶之刑,特解严诛,宜从远逐。澣可高州良德县丞员外置长任;察可浔州皇化县尉员外置长任;敷宜量决一百,长流崖州;禀亦量决一百,长流白州。仍并差使,驰驿领逐。虽万方之过,情切在予;而四罪以闻,刑其自尔。且如非贤勿理,食禄忧政,庶乎文武百辟,忠公事主。出惟长者之游,言必先王之道,光昭雅训,可不务乎?如或迹在不经,思出其位,虽轻勿赦,抑有常法。布之朝纲,知朕意焉。[2]267

制书开头便是对治道的陈述。天地运转、四时之义、三代之风、君臣之礼,无一不依赖“德”来维系。“名教”、“宪章”、“殷书”、“鲁典”等词表明,国家治理以传统的儒家之“礼”为核心,君臣要各安其分、各司其职,才能使上下和睦,德行醇厚。接下来,诏书书写贬官被贬原因,即贬官劣迹。一般采用“诚宜……而乃”的形式,如上面制书中的“诚宜……而乃”和“理合……乃”等,都表明贬官受到惩罚乃因交结奸邪、陷害良善、私心贪婪、背道弃义以致成为“德义之蟊贼”。制书最后是处罚宽宥加抒发感慨。即使被贬,但皇恩浩荡,仍被鼓励弃恶从善,将功补过,与此同时抒发治国之慨。事实上,这一回环结构(“治道阐述—贬臣劣迹—处罚感叹”)的三个部分便是对前面三大类“王言”词汇的详细扩充,不同的是,这一结构对“德”的阐述更为详细、具体。

除去特殊的符号系统与稳定的言说结构,唐代贬谪制诏还采用了骈体的表达方式,且这一骈体表达方式的形成还经历了一个历史的演变过程。汉高祖时,贬诏既不使用典故,也不讲究辞采对仗,语言直白近似口语。武帝崇尚儒学,注重典雅,又受当时辞赋创作的影响,因此开始重视诏书文辞,《文心雕龙·诏策》篇中“观文景以前,诏体浮新,武帝崇儒,选言弘奥”[1]262描述的便是这一过程。然而,武帝虽重视诏书文辞,却也只是增加对偶以使表达趋于整饬,整体而言,汉代诏令仍以散体写成。魏晋南北朝,骈俪文风盛行,流风所及,诏书书写亦受到影响,其风格也由质朴转为华美。到唐代,儒家思想与骈文体式完美结合,骈文最终成为贬诏稳定的表达方式,并被之后的宋继承,即使历经轰轰烈烈的古文运动,仍得以延续。这其中,当然有其深刻的内在原因:一是骈文语言形式上典丽、整饬,四六相对,结构稳重而美感极强,这便与皇权的典重威严相符;二是骈文因其对仗而具有很强的音乐性,利于在朝堂上宣读;三是相对于散体文,骈文的表达更显得稳重而冷静,不夹杂过多的感情因素,这又与诏书客观理智的特性相适应;最后,骈文语言的整饬性与诏书结构的稳定性又决定贬诏容易被拟写、复制,有利于行政效率的提高。总而言之,唐将前代诏书书写积累的所有经验熔于一炉,形成其稳定的符号系统与言说结构,并以骈体的形式最终固定下来,成为后代沿用的标准。

总之,唐代贬诏程式化的言说方式,不仅明确了贬诏文体的书写规范,而且体现了帝王治理国家之“德”;既彰显出整饬典雅的语言美感,又内蕴着正统的儒家王政之风。二者相互结合,体现出贬诏文体形式之“雅”的特点。

包容之广:因事制宜的弹性式功能延展

弹性是指因受外力作用,在不改变性质的前提下,事物某方面的变化属性。贬谪制诏在不同时期、不同目的的作用下,其具体功能亦有相当的弹性表达空间。在基本的处罚功能之外,贬诏或增加军事威慑,或实现权力平衡,又或考虑群情舆论、体现执政公平。其功能的极大丰富体现了贬诏这一文体的包容之广。

代宗时期的《贬田承嗣永州刺史诏》便是基于藩镇割据的特殊政治情形,增加贬诏军事震慑功能的具体例子。原文在普通贬诏“贬臣劣迹”之后加入这样一个特殊部分:

委河东节度使兼御史大夫薛兼训简练马步一万五千人,即赴邢州,取承昭处分,逐便招抚应变权宜。成德军节度使检校左仆射宝臣精选骁雄马步三万二千人,屯集深、冀、贝州等路进取。幽州节度使留后兼御史大夫朱滔举马步军二万五千人,进逼沧、瀛,权宜招讨。淄青等节度使检校左仆射正己率所管马步三万人,北临德博。淮西节度使检校右仆射忠臣、永平军节度使兼御史大夫李勉、汴宋节度使留后兼御史大夫中丞田神玉、并河阳泽潞等道兵马共六万五千人,直据淇园,皆擐甲整戈,犄角相应。如承嗣不时就职,尚在执迷,则所在进师,按于军法。[2]520-522

与以往诏书相比,此篇贬诏并未在阐述治道与罪行排比之后,简单以感慨治道结束,而是增加了军事调动的内容。田承嗣乃安史之乱后出现的大藩镇之一,《旧唐书·田承嗣传》载其“虽外受朝旨,而阴图自固”“户版不籍于天府,税赋不入于朝廷,虽曰藩臣,实无臣节”[9],虽有代宗屡屡加官优容,甚至以公主下嫁拉拢,然田承嗣却仍毫无悛改之心,仍屡屡鼓动并参与各地叛乱。就此情况,借助李宝臣、李正己上疏请讨之机,代宗决定下诏贬谪田承嗣。诏书中军事威慑部分的增加,一方面是因宝臣、正己加入讨伐为代宗带来自信的表现,另一方面是希望田承嗣借此看清自身的孤立处境,为贬谪增加威慑力。可见,贬诏书写可以根据具体情形的不同而增加相应内容,具有一定的灵活性。

与《贬田承嗣永州刺史诏》不同,唐僖宗时期的《贬郑畋太子少傅分司东都制》则体现了贬诏平衡各方政治力量的功能。此诏书一反贬谪制诏的常态,增加了许多对贬谪对象的赞美之词:“郑畋,艺高册府,誉动词林,礼乐在躬,衣簪奕代……”[2]902其原因何在?《新唐书·郑畋传》有“乾符六年(879年),黄巢势寖盛,据安南,腾书求天平节度使,帝令群臣议,咸请假节以纾难”,时“卢携方倚高骈,使立功”[10]5402,皇帝亦持此意见。郑畋则与众多朝臣意见相同,希望假节黄巢,并认为“巢之乱本于饥,其众以利合……如以恩释罪,使及岁丰,其下思归,众一离,即巢机上肉耳”[10]5402。二人意见不合发生争执,僖宗怒,二人罢相。不难看出,郑畋被贬只是皇帝为方便攻打黄巢而对其暂时压制的一种手段,贬谪只是暂时找借口将他调离权力中心,因此贬诏中才会出现这样不责反赞的情况。由此可见,贬诏不仅具有惩罚功能,而且要在惩罚的过程中考虑不同意见,平衡各种力量,安定人心。

此外,宣宗时期李回的贬降诏书则又体现了贬诏考虑群情舆论、彰显公平正义的功能。在《贬李回太子宾客分司东都制》颁发不久后,又出现了贬谪李回的第二道诏令——《贬李回贺州刺史制》。与第一道诏书相比,这篇诏书中有了新的内容:“合居严谴,犹示宽恩,故前制命尔为太子宾客。给事中封还我敕,且曰:责坐之词至重,降移之秩太轻,物论喧然,以为未当。尔实自构,予何敢私?是用移谪临贺,冀厌群议。”[2]826其中,将第一封贬诏下达之后给事中如何封还诏书,有何言辞都写得明明白白,一反普通诏书的严正风格。如所熟知,诏书乃皇命,自古君子“一言既出,驷马难追”,就算皇帝承认贬谪过轻,再随便找一个借口贬谪即可,为什么还要如此繁琐地叙述给事中封还制书之事?事实上,这种特殊的叙述说明,贬谪制诏除了惩罚大臣的功能外,还可以用来展现皇帝公平的执政形象,考虑舆论群情,凸显政治清明。

从以上三个例子可看出,贬谪制诏虽在形制上有了固定的体制,但其功能却并不死板单一。特殊时期、特殊事件下,往往会有相应的补充延展:或是增加其军事威慑力,镇压反叛;或是周旋于政见不合的双方进行微妙的调整;或是考虑群情体现公正。凡此种种,都说明这一文体在使用中的弹性空间,形式看似僵化,事实上包容却极其之广。

内蕴之深:崇古尚礼的复合型文化旨归

作为“王言”文体之一种,贬谪制诏之所以能够成为一种独立的文体形式,并在国家政治生活中发挥作用,根本原因在于它内涵了一套古老的人伦社会秩序——“礼”。笔者认为,秩序性、崇古性、自省性和原恕性是展现贬诏复合型文化旨归的四大特性。

贬降制诏中,对贬谪官员罪行的描述体现出皇权对个人行为的引导和规范,首先是一种秩序性的规范。概而言之,有君臣秩序、公私秩序、影响秩序三大类。

君臣秩序,即君臣各司其职,前文所言“君臣”类词汇大多描述这个意思。为臣便要守臣道,许多乱常的、谋逆的、志在倾斜的、不明逆顺之理的,都属于被贬的范围。古代的“三纲”明确有“君为臣纲”,君臣之间有明确的定分与仪礼、责任,君为天子,负担着上天的神圣使命,臣则辅佐君主实施着这样的使命。而谋逆则是要从根本上颠覆这种关系,当然是要严惩杜绝的。

公私秩序,则表现为三种形式。第一种即是个人利益与国家利益顺序的混淆。“袭亡国之遗风,弃公就私”[2]97,“罔上行私,苟利其身,不顾于国”[2]553等即是此意。其中特别是收受贿赂的情形,十分常见。如“志由贪败,政以贿成”、“所犯赃私,动盈千计”[2]359等。在利益的驱使之下,人放弃了所行公理,显然是公私不分。第二种公私秩序错乱的情形是情理秩序颠倒。如“祸福生于喜怒,荣辱由其爱憎”[2]368,“在公无竭尽之效,居常多怨望之词”[2]338等即是此例。情绪只是一种感觉,感觉随时有可能变化,具有强烈的私人性,并不是理性,更不能够主导理性,以理节情,这才是情与理之间本该有的顺序。第三种公私不明的情形为朋党现象的出现。《论语》中有“君子矜而不争,群而不党”[11]167,朱熹解释:“庄以持己曰矜,然无乖戾之心,故不争。和以处众曰群,然无阿比之意,故不党。”[11]167可见,“群”是一种正常和谐的社会关系,而“党”则是为了某种特别的目的结成的小团体,可谓结党营私。因此,“党”亦是一种“私”的体现。这一点,往往成为贬谪制诏中非常重要的一种罪行。如“朋党比周,闻于行路”[2]298,“而乃妄起猜嫌,辄为朋党,交通小吏,倾侧大臣”[2]345,“弃法弄情,公行党比”[2]550等。总之,贬降制诏中,这三类罪名的严词责罚,所在多有,都代表公私不分、秩序颠倒的行为。

影响秩序是第三类违反“礼”的秩序性的行为。贬降制诏中,对这类影响社会风气的行为亦予以惩罚。如“上以违忤君主,下则扇习浮华”[2]97,“固上行而下效,岂澄源以正本,有靦面目,实亏风宪”[2]319等。总之,从这几类贬降制诏中的责词来看,其受到惩罚的一大原因是违反了古代政治生态中的基本秩序,这种秩序规定于“礼”,内蕴着“德”。王国维谓“周之制度典礼,乃道德之器械”[12],礼的制定与“德”有着密切的关系,礼是实现“德”的外在方式,“德”是蕴藏于礼的内在根本。在良性的国家治理格局中,“公”总大于“私”,其实现包含着最合理的“私”。通过对这类违犯秩序行为的打击,皇权所要建立的,是一种古老的、秩序井然的“礼”治秩序。

其次,除了秩序性,贬谪制诏还明确表现出一种崇古性。前文所言“令典”、“朝章”、“宪章”、“前王典式”、“常典”、“恒典”、“鲁典”等即是此意。先王的令典一直成为后代用来治理国家的标准。此外,诏书中对尧舜的尊崇,对《书》《传》的引用,也可以见出时人政治理想中的崇古特性。如《贬第五琦忠州长史制》中“由是舜举二臣,叶心者俾乂;汉闳三相,无能者同免。苟亏公议,抑有彝章”[2]461,《诛姜庆初等并削裴仿官爵制》中“《书》不云乎:‘刑故无小'”[2]294等。周代是古人心目中理想的治世,无论其政治、文化,都成为后代追摹的典范,成为希望实现的完美理想。因此,在处罚官员的贬降制诏中,前代的榜样必然会被用作标准,一再提及。进一步而言,这种崇古特性,也是中国文化格局中一种比较独特的现象,“礼”治讲究时间序列中的传承,在此时间序列中,上古成为美好的政治愿景,人亦通过追古,体现出一种恭敬。

再次,贬谪制诏体现“礼”的另一特性即其自省性或称为罪己性。贬谪是一种对官员的惩罚措施,然而,惩罚并不仅仅针对官员,皇帝亦常将过失引向自身,从而形成贬谪制诏中特有的罪己性书写。这部分内容一般通过“呜呼”“于戏”等引起,相对而言是程式性的文本中感情色彩比较浓厚的一部分。如《贬王缙括州刺史制》中“于戏!朕恭己南面,推诚股肱,敷求哲人,将弼予理。昧于任使,过在朕躬,无旷厥官,各慎厥职”[2]506,《贬田承嗣永州刺史诏》中最后“今数郡之地,迫受其兵,深哀士人,重遭剽掠。丁壮离于农亩,女工废于蚕桑,胡宁忍之,盖非获已。缅思涂炭,过在朕躬”[2]522。“过在朕躬”实是皇权构建其魅力政治的重要手段,是天子承担责任的表现。这种自省不仅能够淡化贬谪带给人的恐惧,还能帮助树立皇权的良好形象,维护其稳定地位。

最后一种特性是贬诏的原恕性,即皇帝对罪臣的宽恕。具体表达如“朕犹隐忍至今”[2]97,“迹其巨逆,合实严诛,缘其昔立微功,所以特从宽宥”[2]200,“宜从贬削,犹示优容”[2]605等等。此宽恕性充分彰显了政治活动中人性化的特点,在对犯罪官员进行鼓励的同时,亦凸显了皇帝的“仁德”形象。

“礼制”是一套古老的社会人伦秩序,长久以来早已深植于古代士人的人格心理结构之中,成为其潜意识中的重要构成。贬谪制诏,作为一种国家实现统治的重要工具,代表着正义性、合理性,并从秩序性、崇古性、自省性和原恕性四大层面,展现出深刻而丰富的“礼制”文化内涵。

结 语

事实上,作为“王言”的一种,贬谪制诏的四“大”特性正好暗合了文体生成、发展的某种规律。一种文体的生成首先必然有其特定的目的,贬诏的生成目的便是行使处罚权力,因此自其产生起便自带权威属性。其次,为适应这一特性,文体便会逐渐发展出与之相适应的最完美的表达方式,贬诏的实施目的是维护封建皇权,在此基础上形成其最典雅稳定的表达形式,既文采整饬而又内蕴着“礼”。然而,文体定型却并不代表其功能的僵化,若形式无法适应功能的需要,文体便会自动出现破体现象。贬诏形制虽然固定,但其功能的实现又具有相当的灵活性,这恰恰体现出这贬诏一文体的包容之广。最后,一种文体之所以能够存在并延续,更重要的则是它契合了一个民族稳定的民族文化心理,内蕴了深厚的传统文化。唐代贬诏之所以能够形成一种稳定的文体形式并施泽后世贬诏书写,根本原因就在于其中蕴藏了丰富的传统礼治文化意旨。由此观之,贬谪制诏从文体的生成目的、形式定型、功能延展及文化旨归四个方面层层深入,从产生到定型,从形制到内涵,从政治到文化,立体地呈现出其作为一种“王言”文体的基本特性。