古之 “民间书法”与今之“孩童书法”

■林煦宁

“民间书法”概述

“民间书法”的概念最早提出于上个世纪六七十年代,提出 “民间书法”与传统的 “名家书法”或者说是 “士大夫书法”相对应,概括逐渐进入人们视野的简帛、刑徒墓志、碑刻、工匠石刻、砖文等一系列出自无名氏之手却又率性、自然、不规则充满趣味的书法作品。甚至有些学者提倡 “民间书法”是书法艺术发展的根本动力,以佐证 “人民群众是历史的创造者和历史发展的根本动力”这一思想。在那个特定的历史条件和文化背景下,人们片面地理解马克思主义,且将其作为学术的指导思想,那必然是有所偏颇的。故而,“民间书法”这一概念至于提出时可以说是特殊历史文化背景下的思想意识形态的产物。之后,“民间书法”这一概念的合理性尚且有待考证,但随着新出土资料的大量出版和上世纪八十年代之后 “书法热”的兴起,“民间书法”这一概念逐渐被人们不辨真实地接受,甚至在大量著作论文中被普遍使用。“民间书法”的概念一直以来都不乏质疑者和支持者,至21世纪初,有关于 “民间书法”的著作《民间书法》、《民间书法艺术》等问世。尤其是《民间书法艺术》一书对于 “民间书法”提出了新的定义:在历史上被遗忘的、形式上不成熟、非主流的书法。“民间书法”的概念最早提出是根据书写者的地位不同将历史上的书法作品分为 “民间书法”和 “名家书法”或者是 “士大夫书法”,那么《民间书法艺术》则是从审美风格角度划分书法作品为不为人所熟知的草率的 “民间书法”和被人熟知的精致的 “经典书法”。

实则无论是从书写者的角度还是审美风格上的二分法去划分中国历史上的所有书法作品都是存在漏洞的,并无法完全且合理地划分。如果从书写者角度而言,士大夫是包括官僚与官吏,那么那些所谓出自于无名氏之手的书作,又有多少是出自底层百姓之手?如《云梦睡虎地秦简》是出自秦国一个名为 “喜”的下层官吏之手。那时尚未统一文字,《云梦睡虎地秦简》上所书写的是古隶,是当时的民间俗体,而当时秦国官方文字是秦篆,那么《云梦睡虎地秦简》是属于 “民间书法”还是 “士大夫书法”呢?从另一个角度而言,书者身份复杂,可能是官吏、工匠、奴隶等等,且书者身份一生之中可能会发生转变,尤其是在科举制产生之后,学而优则仕,下层寒门文人可入仕途,上层士大夫也可能被贬谪为平民,书者的身份难以界定,同时 “社会下层人士”、“劳动人民”这些本身就是比较宽泛的概念,阶级划分也是无法明确。如果从审美风格角度去划分,“民间书法”中所包含的一些书法作品不乏精致者,如《灵飞经》,又如敦煌写经中不乏许多精美的书作。书家的艺术风格成型和成熟都是要经历过岁月的沉淀和在不断书写练习中形成,那么留名于书法史中的名家们在其艺术风格成熟稳定之前的书作以及他们平时练习时并不精致的书作又归于哪一类?比如王羲之早期《姨母帖》与出土于楼兰的前凉时期的墨迹《李柏文书》有相似之处,那么《姨母帖》也该纳入 “民间书法”的范畴吗?如果归入的话,那么其 “名”与 “实”不相符,若归于 “士大夫书法”,其字体处于楷隶之间,艺术风格也尚未成熟,与如今所见的 “经典书法”仍然有一定差距。

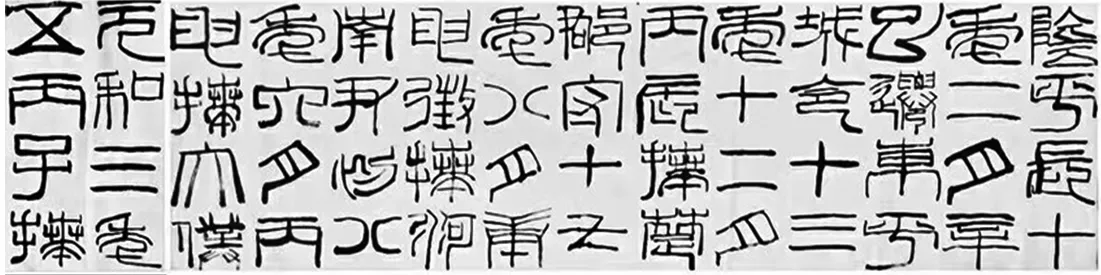

图1 敦煌写经

图2 敦煌本《兰亭序》

可以说,无论是从审美角度还是从书写者的角度去划分历史上的书法作品都存在不尽合理之处。如果是 “民间书法”这一概念提出之时是 “群众史观”在书法艺术领域的体现,是作为特殊历史条件下的意识形态的产物,那么之后这一概念的变化和重新定义则是在现当代书法艺术发展演变的产物,尤其是 “丑书”、“流行书风”的产生和发展,而中国书法艺术和书家向来有 “与古为徒”的心理,那么 “丑书”则必然需要找到其取法借鉴的古代样本,由此 “民间书法”受到推崇就是很自然的一件事了。清代碑学兴起后的审美风格的一直延续,猎奇心理普遍存在,当代书法创作,碑帖共举,形态多样,意趣十足的 “民间书法”进入人们视野便是必然。如今,“民间书法”应该是书法创作倾向或者说是书法流派的为其存在合理性所做出的一个理论支持或者说是提出的一个口号。

新出土的文献之中,最难以确定的是简帛书法以及敦煌书法文献,前者大多出自下层官吏之手,但是却不可将其划分为劳动人民;后者书手地位不尽相同,有官吏也有普通百姓,也有专门负责抄写经书的经生,敦煌文献之中有十分精致法度严谨的书作 (图一 敦煌写经),也有草率自然的不规整书作 (如图二 敦煌本《兰亭序》),有成熟规范的写经,也有孩童初学字时的率意幼拙书作,可以说是十分复杂的,不可草率地归入 “民间书法”或者是 “士大夫书法”。那么非此即彼的两分法存在缺陷和不足,应当在两者之中加入一类,“官吏书法”或者是 “实用书法”,那么 “民间书法”包括出自平民、工匠等下层人民之手的书作,草率、自然、不规整;“官吏书法”包括简帛、官书、明清之际的馆阁体书法、清朝出自文学侍从之手专门为皇家服务的书作等,规范、法度严谨,多为实用性目的而非艺术创作;第三类不能再称之为 “士大夫书法”,应该称之为 “士人书法”,即有书名留于史书之中的书家的书作,也就是经典书法作品。而敦煌书法应该是归于 “民间书法”和 “官吏书法”两类,具体的归于哪类则需要对具体书作的分析解读方可确定。

对于 “民间书法”的态度

“民间书法”的概念存在缺陷,而那些所谓的 “民间书法”之所以被人们所遗忘,是因为在历史上很少有人认为他们是书法作品,甚至是书者本身也不会这么认为,就比如曲阜九龙山王陵塞石,当时的工匠仅仅是在上面记录塞石大小尺寸、位置等,他们自己会认为那些字是书法作品吗?现在 “民间书法”的古拙、奇巧等审美也都是后人所追加的,哪怕是在碑学大盛的清代,真正掌握文化和思想话语权的士人阶层之中写碑人又有几人?康南海之言 “三尺之童,十室之祉,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣”当是有所夸张。可以说,相对于经典书作,“民间书法”尚未通过历史的检验,而现今人们对于新出土的书迹的趋之若鹜,究竟应该采取一个什么样的态度对于这些所谓的 “民间书法”呢?

个人认为,在如今这个时代,书法已不再是精英们或者说是上层社会人士所控制的艺术,早已平民化、普遍化,随之而来的便是书法艺术的门槛的降低和审美风格的多元化,对这些所谓的 “民间书法”的取法则成为一个趋势和历史必然。但是取法借鉴并非盲目的,对其的态度决不可如康南海所说的 “魏碑无不佳者”,需要有自己的判断和鉴别能力。书法作为一门艺术而言,必然尤其特殊的艺术语言,书法的艺术语言便是线条,那些意趣有余而技法不足的 “民间书法”而言,从某种程度而言甚至不能称之为书法作品,必然需要我们有选择地学习研究。首先一点便是不可浅尝辄止,学其皮毛,将书法艺术变为纯粹形式上的艺术或是将其变为一个新的谱系陷阱,自称取法某一 “民间书法”而忽略了书法最根本的东西;其次便是回归经典,锤炼技术,虽说技术不是艺术的核心,但是技术是艺术的基础。个人更希望的是能够借鉴这些 “意”大于 “法”的 “民间书法”,去传承传统书法的学习、研究,增添书作的意趣性。

以 “民间书法”观 “孩童书法”

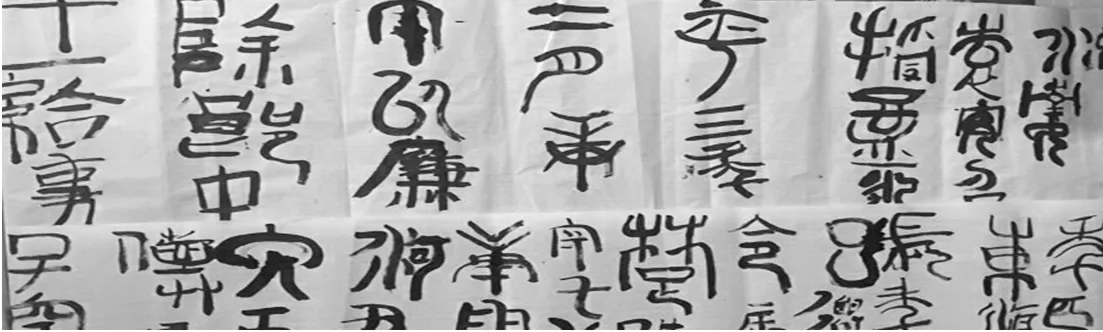

图3 孩童所临《袁安碑》

图3 孩童所临《袁安碑》

接上所说,谈及古拙质朴的 “民间书法”,不禁想到今之书坛上的一些书家推崇孩童天真浪漫幼拙的书作。如图三所示,是一位书家所发的一位孩童所临摹的《袁安碑》,改篆书的圆转为方折,空间分布不均,能看出虽叠了格子,但依然是大小错落而不规整,笔画粗细不均一改篆书劲挺、圆净的线条为松软却不失骨力之线,有几分刑徒砖文之感,具有刀戟划刻之感。如果说这个孩子是有可能经过老师指点,特意将其往刑徒砖文上靠近的话,那么图四则是一位从未接触过毛笔书法的孩子书写,且无人指导情况下书写,未叠格子,大小参差不齐,字势攲侧,行距不均,比如第一行的 “司”和第二行的 “汝”粘并,而中间那几行却空的很开,疏密对比强烈。再比如 “平”字,两横都写成了弧线,显然是尚未完全接受横平竖直的小学规范字书写的训练。可以说无论是第一张还是第二张,都是充满意趣性的,然而两者都不是艺术思想或者说艺术境界到达很高的高度所致,皆是无意中的书写所致,是孩童本性的天真浪漫,无拘无束的体现,甚至对于这个年纪的孩子而言,他们根本不认识自己写的是什么,只是照样子画葫芦画上去罢了 ,但是又控制不好毛笔,是一种 “欲工不能”的表现,在某种程度上说甚至不可算是 “书法作品”。

对于这一类幼拙的孩童书风,是不可取学的,在此并非厚古薄今,应该说无论古今,这一类的 “民间书法”是不可学的。孩童的天真浪漫是学不会的,况且这个年纪的孩子尚未形成规范的书写意识,随着其年纪大了,童趣也就慢慢消失便难以写出率性自然的此种汉字了。对于这一类书作,当是驻足赏玩,就像是看孩童嘻戏,童趣无穷,感受孩子的天真浪漫即可,而不可学。

小结

“民间书法”概念模糊存在缺陷,著作论文使用时当是谨慎。而所谓的 “民间书法”中不乏粗制滥造、刻工粗糙者,更有甚者,一些书迹出自对文字相当不熟悉的工匠之手,其中不乏错别字,随着文化的繁荣和多元化,当代书法艺术学习、研究取法范围日益宽泛,取法借鉴一些 “民间书法”成了大势所趋或者说是一条捷径,故而在学习研究时也应当谨慎、小心。书法艺术的学习当是 “人书俱老”,切莫试图通过对 “民间书法”的取法借鉴,而弄成形式艺术,这就偏离了书法艺术的本身。对于现今所存在的一些书家赞许孩童书法的现象,更多是赞许孩童尚未受到法度和规范束缚下的天真浪漫,并非是赞许其孩童的艺术格调。

注释:

[1]白谦慎.与古为徒和娟娟发屋 [M].1版.桂林:广西师范大学出版社,2006:174-175

[2]清.康有为.广艺舟双楫 [C]//崔尔平选编.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,2014:756.827参考文献:

[1]白谦慎《与古为徒和娟娟发屋-关于书法经典问题的思考》广西师范大学出版社.2006

[2]《历代书法论文选》上海书画出版社.2014