复脉汤及血府逐瘀汤治疗心脉痹阻型心律失常的临床观察

于俊梅

(河南省鹤壁市京立医院,河南 鹤壁 458030)

心律失常主要是由于心脏活动的起源出现障碍,或者传导出现障碍而导致[1]。临床上多表现为心脏搏动的频率或节律出现异常,发病较为突然,严重时甚至引起猝死或心衰的发生。心脉痹阻证是心律失常的常见证型,临床上多采用活血化瘀的方法治疗,虽有一定效果,但并不突出[2]。笔者采用复脉汤对心脉痹阻型心律失常患者进行治疗,取得较好的效果,现报道如下。

1 临床资料

选取2015年1月至2016年2月鹤壁市京立医院收治的103例心脉痹阻型心律失常患者的临床资料进行研究,经动态心电图、心脏电生理等检查确诊,符合《临床心律失常学》[3]及《中医诊断学》[4]中对心脉痹阻型心律失常的诊断标准。排除有药物禁忌证、中途退出患者。采用随机平行对照法进行分组,对照组51例,其中男33例,女18例;年龄29~69岁,平均(48.92±4.55)岁;病程28~77 d,平均(52.04±5.03)d。观察组52例,其中男32例,女20例;年龄27~70岁,平均(48.49±4.63)岁;病程29~77 d,平均(52.39±5.09)d。两组患者性别、年龄、病程一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2.1 对照组 应用血府逐瘀汤治疗,方药组成:当归9 g,桃仁9 g,柴胡9 g,生地黄12 g,桔梗9 g,赤芍9 g,红花9 g,川牛膝10 g,炒枳壳6 g,川芎10 g,炙甘草6 g。水煎后分早晚服用,每日1剂。治疗8周后对比疗效。

2.2 观察组 应用复脉汤治疗,方药组成:瓜蒌9 g,丹参15 g,薤白10 g,净山楂12 g,川芎10 g,柴胡9 g,降香10 g,远志10 g,枳壳6 g,甘松10 g,白术12 g,茯苓15 g。辨证加减:伴神疲乏力者加生晒参9 g,炙黄芪15 g;伴面白肢冷者加桂枝9 g,炙甘草6 g;伴心烦盗汗者加生地黄9 g,麦冬12 g;伴失眠健忘者加炒酸枣仁15 g,熟地黄12 g;伴口干、口苦者酌加黄连片3 g,焦山栀9 g。水煎后分早晚服用,每日1剂。治疗8周后对比疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①临床疗效:依据《中药新药临床研究指导原则(试行)》及动态心电图检查结果进行评价[5]。显效:治疗后患者期前收缩(早搏)减少>80%,临床症状消失;有效:治疗后患者早搏减少40%~80%,有轻微的胸闷症状,偶有心悸;无效:治疗后患者早搏减少<40%,心悸每周发生3次或以上,叹息不止。总有效=显效+有效。②中医主症积分:观察并记录两组患者治疗前后心胸憋闷、心悸怔忡及胸前刺痛固定的症状积分,并进行对比。

3.2 结果

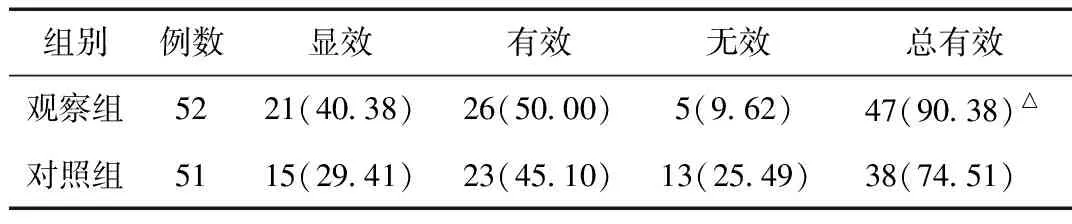

(1)临床疗效比较 治疗后,观察组总有效率为90.38%,高于对照组的74.51%,差异具有统计学意义(χ2=4.4992,P=0.0339<0.05)。见表1。

表1 两组心脉痹阻型心律失常患者疗效比较[例(%)]

注:与对照组比较,△P<0.05

(2)中医主症积分比较 两组患者治疗后均能降低患者的心胸憋闷、心悸怔忡及胸前刺痛固定等主症积分,但观察组降低幅度显著优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组心脉痹阻型心律失常患者治疗前后中医主症积分比较(分,

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05

4 讨论

心律失常是一组临床上较为常见的心血管疾病,可单发,亦可与其他的心血管疾病并发。临床研究发现,心律失常的发病机制主要有3种,分别为冲动发生异常、冲动传导异常以及两种并存[6]。冲动发生异常多是由于窦房结自律性降低或者升高,不能传出,不能控制潜在起搏点,或者触发激动等而引起。冲动传导异常主要是由于传导速度减慢或者停止,出现折返等现象。两种方式共存时导致患者出现反复心律失常等现象的发生,对患者的身心健康造成严重影响[7]。

心律失常在中医中归于“心悸”“怔忡”等范畴,其中心脉痹阻型是心律失常在临床中较为常见的一种证型。中医认为,患者多是由于正气不足,不能护体,以致邪气入体,心阳不振,血行无力,气滞寒凝,致血瘀痰阻,故临床治疗时多以活血化瘀为主要治疗原则[8]。血府逐瘀汤中,桃仁破血,红花祛瘀,赤芍、川芎活血,牛膝通经,生地黄、当归益阴,桔梗、枳壳行气,柴胡疏肝,甘草调和诸药,共用可行气活血化瘀,以治胸中血瘀。但是也有研究指出,心脉痹阻型心律失常不仅是血瘀导致的瘀阻,其中亦有痰浊的因素。该病的病位在心脉,木生火,火生土,心脉的发病与肝、脾均有重要的关系。脾脏不能运化水湿导致痰浊,肝脏气机调节功能减弱导致血瘀,痰瘀互结,以发心悸。因此,在活血化瘀的基础上亦应增加祛痰的药物[9]。故用复脉汤滋阴温阳,益气养血,祛痰化瘀,复脉定悸。复脉汤中瓜蒌润肺,清痰散结,为治胸痹要药,与薤白合用,能够通阳行气,导滞散结,治胸阳不通之胸痹;丹参活血通经;山楂性温,化瘀行滞,不伤新血及正气;降香、川芎活血行气;柴胡疏肝解郁,升举阳气;远志祛痰消痈;枳壳破气行痰;甘松、白术理气健脾;茯苓药性平和,具有增强机体免疫力、护肝等功效;生晒参益智安神;炙黄芪益气补中;桂枝温经散寒,化气通脉;生地黄清热润燥;麦冬滋阴除烦;炒酸枣仁镇静安神,滋肝养心;熟地黄填精补血;伴口干口苦者酌加黄连清热泻火,舒肝和胃;焦山栀凉血。诸药合用,健脾护肝,运化之功正常,痰浊自去,气机恢复,血行有力,痰瘀俱去,则病自消矣[10]。本研究结果证实,复脉汤能够有效改善患者的症状,效果优于血府逐瘀汤,与程臻等[11]研究结果一致。

综上所述,采用复脉汤治疗心脉痹阻型心律失常效果确切,能够快速而有效地改善临床症状,改善心肌血供,值得临床推广及应用。

[1]许亮,肖智.复脉汤治疗心脉痹阻型心律失常临床研究[J].亚太传统医药,2015,11(2):98-99.

[2]刘波.复脉汤治疗心脉痹阻型心律失常的临床疗效分析[J].中国卫生标准管理,2015,6(4):80-81.

[3]陈新.临床心律失常学[M].北京:人民卫生出版社, 2000:603.

[4]朱文锋.中医诊断学[M].2版.北京:中国中医药出版社,2007:175.

[5]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[M].北京:中国医药科技出版社,2002:68-73.

[6]杨新梅.复脉汤治疗心脉痹阻型心律失常的疗效观察[J].中西医结合心血管病杂志,2015,3(2):108-109.

[7]朱风琴.复脉汤治疗心脉痹阻型心律失常的疗效分析[J].医学理论与实践,2016,29(12):1581-1582.

[8]王世成,樊瑞红.心律失常中医药治疗研究进展[J].中医药信息,2013,30(5):123-124.

[9]余积洁.中医治疗心律失常的临床疗效观察[J].内蒙古中医药,2014,33(35):53-54.

[10]曹爱兵,吴翔鹰.复脉汤加减治疗心律失常的临床疗效研究[J].实用心脑肺血管病杂志,2014,22(11):80-82.

[11]程臻,龚一萍.复脉汤治疗心脉痹阻型心律失常的临床研究[J].浙江中医药大学学报,2014,38(5):572-574,577.