试论社会网络弱连接的角色定位

【摘要】本文通过对社会网络中的弱连接本质、社会功能以及历史发展的分析,提出了变“互联网思维”为“社会网络思维”的观点,强调了社会互动功能的重要性,将静态的定性分析、特征分析改为动态的网络结构分析,也尝试推动哲学的“交流互动”转向,提出了社会网络弱连接即为不同的社会文化传播边界的新思路,为将来的跨文化传播、社会网络研究、新媒体融合与本地文化实践互动提供了新的理论基础。并在前人的研究基础上,归纳总结了社会网络弱连接的社会文化角色,以期作为一篇承前启后的学术论文,能够知道未来相关领域的实证研究,并拓展出新的研究视野。

【关键词】社会网络 弱连接 互联网思维 角色定位

一、社会网络弱连接的现实意义

社会网络分析中关于“弱连接”的聚焦,始于1973年格拉诺维特的相关研究。由于社會网络结构的不均衡性,使得信息和影响流在社会群体间以及社会群体内部流动的速度和效果不一,并且这种结构的不均衡是动态的,也就是说,社会网络结构是建构的,而不是经验的,社会网络结构是在经验背后更深层次的模式(Knoke,& Yang,2012),是社会实体之间动态的互动关系模式呈现出来的规律性,而经验的结构强调的却是这些实体的属性归类,以及从中抽象出来的规范和价值体系相互作用。也就是说,在社会网络中,起到关键作用的并非个体的年龄、性别、价值以及意识形态等静态特征,而是个体在社会网络中的位置信息,结构性关系,这种互动关系才是真正影响个体认知和行为的因素。例如,在很多社会事件产生、发展的过程中,社会成员自身的特征是保持不变的:性别、种族、教育程度、收入水平,然而,在不同的、具体的社会事件、或是社会情境中,社会个体的结构性关系却是在动态变化着的,例如,一位平日工作是办公室勤杂人员的女性,在业余时间却有可能是网络意见的领导者或者是网红。所谓的网红指的是“网络红人”(Gao,2018),经过从20世纪九十年代至今的发展,网络红人已经涵盖了各种不同的信息种类:最初的网络文学创作,是在各个BBS中初露头角,进行文字传播;而图片的传播也诞生了如凤姐、芙蓉姐姐这样的热点人物;进入富媒体传播时代后,随着短视频和大众网络文化的不断发展壮大,网红的娱乐性质也迅速地凸显,受众市场注意力的稀缺和传播速度的加快,也使得网红更新换代的速度明显提升,网络结构的动态性在英特网中得到了更加形象、具体的体现。

因此,动态的结构关系通过新媒体和网络连接,使整个社会的大众化、生活化特征明显,个人作为社会力量影响着社会发展的过程,然而这种发展趋势并不是如当下新闻研究中所说的是一个断裂式的发展(Zhang,2017),社会网络其实自古以来就存在于人类社会的历史发展之中(Castells,2000),例如人类传播现象,从口头直到电子传播时代,都是为了与同类互动,从而进行协同社会作业,当形成一定规模之后,就会出现相对稳定的传播交流机制,在此基础上形成社会群体,而社会群体是社会成员进行社会化学习的重要场所,以学习到结成各种各样社会关系的技能。这种后天学习不同于先天本能,是需要持续不断的交流互动来适应变化的社会情境的,而不是像动物本能那样需要进化出适应自然环境的生物器官。

人与人之间的结构关系会随着社会情境的改变而改变,在交流手段受限的历史时期,人们的社会关系网络规模也同样会受到限制;而当社会生产力得到提高,传播手段得到发展之时,由个人、群体、组织联合而成的社会网络也会随之扩大、功能也会得到进一步发展。就如美国学者卡斯特尔(2000)所列举的例子,当人类社会的信息、影响力传播通道的技术水平是垂直、金字塔结构的时候(如双向传播有困难以及滞后性的火车、电视、报纸等等),人类社会中的网络结构主要以正式的、官僚制度的结构为主,但这并不代表着社会中其他人际的、非正式网络结构不存在,只是当时的传播渠道和技术水平限制了它们的发展。在人类学家W.劳埃德·沃纳和心理学家埃尔顿·梅约在著名的霍桑实验之时,就发现工厂工人并不是纯粹的受到金钱刺激的“经济人”,其行为与态度在很大程度上还受到“光荣感”以及“工人之间良好的相互关系”的影响。这是对强调“科学性”、“合理性”、“纪律性”的官僚组织结构、网络的重要纠正和补充,只是碍于当时的传播交流手段的局限性,工人内部的人际关系网络被忽略了。进入网络时代之后,双向的、平行的传播交流手段迅速占领了社会领域,之前在正式社会关系遮盖下的人际关系的力量开始得到释放,传统的大众传播发现舆论主导能力再不是一家之长,而是全社会的共同合力,网络空间立刻形成了多种声音混杂的“第四空间”,在这个空间中,社会成员的关系缔结方式发生了改变,在正式社会关系之外,个人的趣缘关系、血缘关系、地缘关系网络得到了加强和社会化,这个过程实际上是传播技术发展与人类社会网络之间的互动,并不是前所未有的事物和所谓“断崖式”发展,而是社会关系中原本处于个人领域的“强连接”在网络“第四空间”中的表达,也即社会化、公共化。

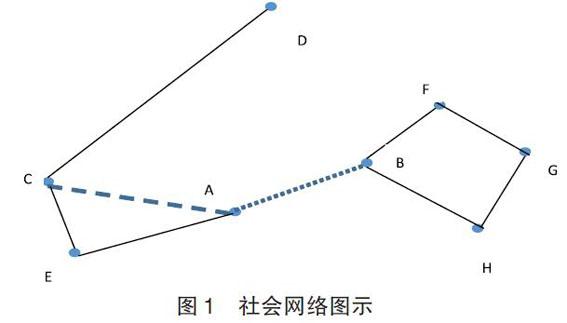

在格拉诺维特的研究中发现,不同的社会连接承担着不同的社会功能和传播功能,在社会连接中,强与弱是一对社会连接最明显的特征,其量化指标有四:互动的时间、亲密程度、情绪强烈程度、互助程度(Granovetter,1973)。在社会事件发生之时,信息、影响流与社会网络进行互动,相互建构,这个时候弱连接就发挥了快速传播沟通渠道以及群间联系桥的作用,使得新的信息、有用的信息能够迅速在社会群体中扩散开来,这种弱连接被称之为“桥”,或者“本地桥”。如图所示:

图1是一幅简易的社会网络结构图示,其中,A点与B点就是群ACDE与群BFGH之间的“桥”或者是“本地桥”。因为两个群之间的唯一通路为弱连接AB,而AC虽然也为弱连接,但从A点至C点的通路不止一条,AC的桥功能不明显。

“桥”只是弱连接。在强连接群体内部,信息和影响力的流动会趋向于同质化:因为强连接是频繁的互动与相互帮助,在这个过程中,由于人类心理的平衡趋势,群体内部的信息共享速度会很快,并且形成固定的信息传播通路,逐渐群体内部成员就能够掌握同质化的信息;而弱连接由于互动频率低,因此是社会网络成员获取群体内没有的新鲜信息以及某些潜在资源的主要来源。而作为唯一通路的“桥”,在社会网络结构中的重要地位就不言而喻,不仅仅是信息影响力的唯一沟通渠道,也是资源流动的唯一通路。

其次,随着时间的推移,在强连接内部也会出现分化,关系的强弱会发生转化,分化为数个小群体,如果没有弱连接的存在,这些小群体将会变成相对独立的存在,群体间沟通的通路被取消,则群体间的偏见和对抗将会取代合作与良性竞争。这一内部演化过程已经通过了实证研究得到了证实(Friedkin,1980),格拉诺维特的社会网络弱连接理论最主要的观点就是社会弱连接的联合效应,结构性的社会连接是由弱连接与“桥”完成的,如果没有弱连接的存在,社会网络内部将是一盘散沙。

二、互联网思维下的社会建构

在网络时代,社会强调以“互联网思维”为主要思考点,目前学界对于“互联网思维”的认识仍然是在静态特征的归纳上。首先“互联网思维”的提法始于2011年李彦宏的提法,对其内涵的界定主要限定于市場营销和企业管理,指的是用互联网的技术特征来考虑市场、用户、产品以及企业价值乃至整个商业生态的重塑,具体到新闻传播学研究领域,认为“互联网思维”就是对社会事件的发生发展持有一种人文关怀的态度,切实参与到社会进程中去,相当于是民生新闻的改进版,而北美的传播学媒介生态学派也是以技术主导人类社会发展为主要论点(Zhen,2017),然而在社会学家曼努尔·卡斯特尔斯(2000)的跨文化网络社会调查成果中,不同的社会对网络的使用仍然是基于本地的历史经验之上的,除了像硅谷、挪威新工业园区那样的集中科技成果的社区。然而,科技成果的扩散仍然遵循着当地的社会网络结构特征,因此,卡斯特尔斯总结为,如果社会总体没有完成自身的工业化或者工业化不成熟,那么以“第四空间”著称的英特网也只能是自身社会网络结构的投影,并不能成为社会生产中独立起作用的因素,所谓的科技革命也无从谈起。因此,本文认为“互联网思维”并不是片面地、孤立地看待互联网在社会某个特定领域的作用,比如新闻采访技巧、比如商业模式,而是“社会网络”在互联网背景下的辩证思维,是互联网与社会网络融合过程中的逻辑表现。显然,在英特网和新媒体技术还没有成为历史决定力量登上舞台的时候,英特网仍然只是当前社会发展现状、社会关系网络的缩影,只是让面对面连接和互动在公共舞台和应用上得以实现,并通过大数据,云计算,物联网,全时计算能更好地掌握社会发展动态,运用统计学、物理学相关技术,把握社会运动的规律性。

既然我们不能把网络“第四空间”与现实社会关系结构相孤立开来,那么动态的社会网络结构就成为了重构“互联网思维”的现实基础,而对这一现实的认识论,正是社会建构理论。社会建构理论正是建立在反对实证主义反映论的基础上,认为知识的产生只是人类社会互动的结果,并不是完全的现实真实的反映,从迪尔凯姆,到马克思·韦伯,再到米德,也包括库恩的科学范式更替理论。这一系列从唯名论到语言学的转向,把人类知识、交往互动实践、以及社会行为三者相联系起来,提示着我们,我们自身的行为是对社会规则、社会文化的反映,而不是对“唯一真实”的反映。换言之,社会是建构于人类对自然真实现象的理解体系之上的。从西方的亚里士多德开始,就已经提供了思考二者关系的基本范畴,他提出的传播模式三个构成要素:言语、内心经验、以及文字。三者的关系如是:言语是内心经验的符号,而文字是言语的符号。当我们运用三者进行传播活动的时候,我们就是在创造知识,包括传播学领域在内的各类知识(Jensen,2012)。这种互动、建构的认识论是对笛卡尔二元论的批判吸收,笛卡尔的“我思,故我在”,可以转向为“我犯错,故我在”(Jensen, 2012),其区别就在于后者强调了在社群中的联系,犯错,说明我的行为随时都在被周围环境所映衬、所纠正,在知识体系和“真理体系”不断发展、转向的过程中,需要将原有建构理论进行“重新语境化”(Rorty,1991),以适应当代网络社会发展中提出的问题。

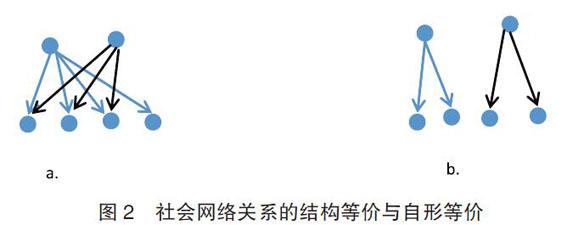

目前在社会科学研究中最主要的问题便是“互联网思维”的重新语境化,当“互联网思维”为“社会网络”思维所再诠释之时,就具有了互联网传播技术与社会网络互动的动态联系,使得社会网络中的强联系与弱联系能够得到相对客观的认识,也能够重新认识到在互联网中社会信息影响力传播的边界之所在。正是因为这些传播边界(由社会文化意识和本地实践构成)的存在,真正的“地球村”、“全球一体化进程”才会进展缓慢,因为不同的文化边界仍然是在本地社会网络范围内起着主导作用,除非是面对面交流频繁乃至发展成为社会网络里的强连接,文化交融和全球性文化才有可能,然而,这却是非常不现实的,在格拉诺维特的弱连接理论中,随着时间的推移,强连接团体内部会有分化的趋势,原因在于社会网络结点之间的结构等价。当一个整体内部各个部分完全趋同之后,各个部分之间的欧式距离(Burt,1978)将会等于0,这种结构同价在社会网络中出现后,同价的节点之间就会产生相互竞争,因为信息、社会资源在这些节点中流动的方式和关系模式都是一样的,这样就造成了对同一资源的激烈竞争,同时,还因为这些同价的节点之间可以相互代替。例如腾讯集团在推出即时聊天工具QQ之时,其实还是依靠传统的商业竞争模式达到自然垄断,从而推销其媒介产品,当具有等价功能的媒介产品微信推出后,可说微信在逐渐取代QQ的位置。这就如两家服装提供商,在向某一客户推销产品之时,就是等价结构关系,其结果是竞争。只有在各自的社会网络边界内的自形等价,才有可能有联合合作的可能性,如下图所示:

在图a中,反映了结构等价的关系。处于上方的两个节点可以看作是两家服装生产商,他们同时拥有像重合的顾客市场,拥有相同数量的沟通渠道,这个时候顾客就会在两家店中取其一,因为它们之间的可替代性,这个时候,两家服装店之间的关系就会变为竞争关系;而图b中代表的是不同群体中的自形等价结构,也就是说两家服装店不用完全占有相同的顾客,而是将顾客分作相似的群体,各自提供产品,那么这两家服装店之间就有合作共赢的趋势。社会网络的动态过程就是随着互动交流的增加,形成强连接的群体,当群体内部出现较多结构等价的节点后,就会分化出自形等价的亚群体,也就是“合久必分,分久必合”的矛盾运动。

以社会网络的视角来重新语境化社会建构理论,可以搭建起微观行为与社会较大规模网络变迁之间的联系,同时也能够看到语言、语义系统对传播边界的设定。以社会建构理论作为“社会网络”思维的基础,可以将社会中的深层网络结构进行分析,也就是现有的社会网络的运动趋势,是分还是合,在多大程度上分化以及有多大程度的粘度和密度。随着网络数据的不断扩充和完善,未来趋势的预测是完全可以达到的。2013年,物理学家Zubairy的科研团队发现了概率波存在的事实,也就是说通过信息传递的“熵”可以判断传播渠道的边界或者是临界值,被称为“用没有发生的事情”通信,也即“反事实通信”,社会网络结构就是影响信息概率波的框架,通过皮尔士所说的社群诠释功能体现出来。这样一来,“社会网络思维”实际上可以推动哲学的“交流的转向”,因为在语言交流的背后、以及语言符号、传播媒介的背后就是社会关系网络,而社会关系网络虽非实物媒介,但却能够影响信息和资源的流通效率,就像概率波一样,虽然看不见摸不着,也没有实体媒介,但仍然能够从深层次影响交流,影响社会事件发生发展的概率。因此,如果深入探究互联网和新媒体信息传播的规律,那么传播的“社会网络化”就成为了构建“互联网思维”的重要基石。

三、弱连接的社会文化角色

在社会网络的动态过程中,强连接与弱连接所担任的角色与任务既有联系,又有区别,在格拉诺维特对弱连接的研究中,认为强连接和弱连接同样具有连接社会网络各个节点的作用,强连接是群体内部粘性的保证,是持续的、稳定的相互互动关系;而弱连接是群体间沟通联系的重要渠道,其特点是快速的、远距离的。在强连接渠道内,适合传播复杂的信息,而弱连接渠道内,则是适合新知识、新信息的普及性传播。有的学者认为社会网络中的弱连接不利于社会情感支持,也对社会冲突的解决没有太大的作用(Nelson,1989; Wegener,1991),然而,强连接与弱连接的本身的社会功能性就是不同的,而且,在不同的社会文化背景下,对弱连接的作用理解也不尽相同,如图2中所示,群体内部的分裂以及群体之间的合作,其边界都是在社会网络范围内,而这个社会网络的规模、形式便是由社会文化所决定,因此,社会网络才会在不同的历史文化经验范围内,呈现出不同的状态,在一定意义上来讲,社会文化对弱连接和强连接的多寡和社會作用起着决定性的作用,这也是卡斯特尔斯(2000)认为本地经验决定了网络社会在多大程度上有自治性的依据。例如,如果在一个社会群体内部,所有成员对于弱连接,或者说非直接连接的理解和期待是正向的,适度的,那么从弱连接之中就能得到预期的社会支持;相反,如果社会文化对弱连接的理解赋予更多的期待,超过了弱连接自身的社会功能,那么处在弱连接内部的社会成员更容易感到沮丧和心理失衡。

在历史发展长河中,中国文化的发展以及西方文化的发展轨迹是不同的,中国的文化在周朝已经进入历史的领域,这是因为在当时文王已经开始用阴阳二元论来演算事理,通过理性与历史的结合,摆脱了先验主义和形而上学,进入到人文和“礼制”的时代,表现为礼制形式化规范人们的生活,渗透到生活的方方面面,由于相信天命无常,所以需要通过规制社会生活来寻找秩序(Li & Liu, 2009),学者霍夫斯塔德在文化四维度理论中,就把中国文化归于“风险规避型”文化;而西方的理性发展主要是在形而上学,通过对经验和知识的总结,来获取对非物质世界的认知,其代表绝对理性的上帝就是西方文化中不可或缺的一部分。在社交媒体使用上来看,这两种不同的文化对媒介使用行为的影响也是各不相同,中国用户在社交媒体的使用上偏重个人的、实用性目标,例如微商、发红包、微信支付等等,具有个人空间的分组功能的微信在中国成为第一大社交媒体平台也正是这种“风险规避”文化的具体体现;而西方文化在社交媒体使用过程中较为注重精神领域的体验,尤其是与他人的社交需求以及对自我的展示、分享(Bonn & Tam,2016)。

通过上述分析得知,社会网络中的弱连接是具体的社会群体与更广泛或是更深层次的社会网络结构相连接的“桥”,这些弱连接不仅仅把社会各个部门联系起来,促进了信息和资源的流通,同时,也对社会网络的边界起到了规定性的作用。因为系统的发展需要新鲜的、多样化的信息以及灵活处理资源的能力,如果闭塞自听,也就无法应对网络时代快速更新迭代的发展,因此,需要对弱连接的社会文化角色进行探讨,以便更好地理解这一连接形式的本质。卡斯特尔斯(2000)对世界不同国家文化进行研究和分析之后,总结到,每个连入世界网络的节点,其权力大小,主要与该结点的通信能力、自我编程能力、以及灵活存活能力相关。

(一)凝接社会不同群体

这一社会文化角色可以在不同的群体之间架起信息通道,是群体获得不同的新鲜信息、思想的唯一通路,这是网络时代,散布于全球各个不同位置的结点的通信能力的体现。对于一个系统、一个群体来说,其内部的信息交流由于强连接的高频率互动,会趋向于同质化,如果没有新的外部信息加入,则这一群体内部将会趋向于分裂,与不同的信息交流、互动是一个系统保持活力和生命力的保障,同时也能够避免群体内部的重复性劳动(Hansen,1999),因此,社会网络中的弱连接在凝结不同群体之时便有两个方面的益处:其一,在搜寻机会信息时(如组织内部的新项目信息、求职信息等等),能够得到不同来源的新信息,降低搜寻成本;其二,在搜寻与群体行动目标相关的信息之时,因为各个部分掌握的信息有差异,就可互为补充,从而降低信息的冗余程度,加快任务完成时间。鉴于社会网络的弱连接在关系维护成本以及减少冗余信息的优势,弱连接就成为了群体间功能性信息交流的桥,在一个中心网络中,直接相关联的强连接越少,说明了信息的冗余度越少,也就是此系统越加开放,在总体的网络中能与更多的群体建立联系(Burt,1992)。

(二)新信息和社会资源分配

在某个特定的网络结点中,自我编程能力是决定该系统内部能不能有效运用资源的核心,在上述论证中可以发现,社会网络中的弱连接有着降低信息冗余、减少沟通和关系成本的作用,这一作用在社会总资源分配过程中具备了快速疏通的功能,在不同的社会文化背景中,对于社会网络中的弱连接态度是不一样的,总的说来有积极的看法、无看法,以及负面看法。Dijik与Winden(1996)在考察社区志愿捐献与三种不同的对社会连接的态度的关系时,他们发现对待社会连接的态度越积极,那么就越容易能够在捐献活动中出一份力。经济学家、社会学家在对积极态度的益处进行研究时发现,对社会连接,尤其是弱连接具有积极的态度的社会成员,在需要的时候能够得到额外的社会资源,能够控制外部成本,当“囚徒困境”来临时,能够产生一个双向合作的结果(Coleman,1990;Granovetter,1973)。而负面态度则带来截然相反的后果。这就是在文化前提下,对自身社会网络位置的有效利用性,更具体地来说,就是对社会资本的有效利用。所谓社会资本,指的就是个体与群体或者组织之间的联系,也就是处于社会网络中的位置所能够带给该个体、群体或者组织的社会资源,包括了经济资源以及人力资源。由于这些社会资源的位置、获取信息是掌握在群体和社会网络之中,个人和群体以及组织无法直接占有,只有通过加入目标群体或社会网络,成为其中的结点之一,才有机会获得这些社会资源。因此,在这样的情境下,个人、群体或者组织的最佳选择自然就是社会网络中的弱连接,而要实现弱连接的两大益处,则依赖于文化对于弱连接的态度。如若一种社会文化或者本地实践趋向于狭隘的民族主义,就会在社会信任度、行为规范化、连接网络紧密度方面薄弱,导致只想向内看,这样,社会网络中即使存在着连接各种不同社会资源的弱连接,文化意识也将趋向于视而不见或者采取消极的态度,从而阻碍着社会网络功能的发挥。

(三)促进或阻碍社会连接

因为弱连接在新信息、新观念的传播方面具有优势,并且大部分都是群间传播(群内传播都为强连接),其所具备的社会资源分配和信息交流作用,确实具备社会凝聚功能和跨文化交流功能,然而,弱连接的这项功能,或者说是潜能能否实现,还需要本地文化实践的规定性。例如在远距离、“桥”一样的弱连接互动中,对原本团体之外的新信息、新思想的流入,需要具有一个宽容原则(Wilson,1958),这个原则提倡的是在对新观点、新信息进行理解的时候,我们需要以理性来假设它们都是有理性的、有价值的,以这种合理性的最大化为前提,扩充相互理解的空间,体现的是对陌生群体的权利的尊重。社会文化对陌生人和陌生群体文化的解读以及行动,决定了结点之间是否是合作的关系,或是激烈竞争的关系(图2),在费孝通的相关研究中,中国文化的特点是涟漪型的合作范围,在熟人社会中,社会信任半径会受到文化意识的限制,如何在与不同的社会群体或者是不同的文化沟通中能够充分将社会网络的弱连接作用发挥好,和平发展,互利共赢,而不是以竞争者的姿态出现,就需要将“宽容原则”牢记于心,在理性占主导的社会网络弱连接中,展现包容开放的姿态。在未来和正在进行的“一带一路”倡议合作中,赢得全球的尊重,从而得到更多的合作机会。因此,在了解社会网络弱连接的各项社会功能的同时,也要深刻认识到自身传播和社会网络的边界与局限在哪里,只有知己知彼,扩大合作范围和互动层次,才是最佳的“互联网思维”在当代社会发展阶段中最好的体现。

四、结语

网络时代作为一个快速发展、科技不断更新换代的时代以前所未有的建设推动社会变迁和进步,受到了全球的瞩目,纷纷预测世界会加速成为“地球村”、全球媒介化即将到来。然而,在卡斯特尔斯全球范围内的调查研究中显示,除非不同的文化或者网络中的结点同时都进入了工业发达阶段,共享文化和网络传播规范步入成熟,否则互联网的发展仍然是植根于本地社会的发展经验和文化实践之上,而不能成为引领全球统一发展的独立的历史力量。在用社会网络思维来审视如今互联网的发展,其本质就是个人领域的社会连接社会化的过程,网络在人类社会诞生之初就已经存在,只是碍于传播技术的限制,社会网络在不同的历史发展阶段其社会作用都截然不同。现在的“互联网思维”应当植根于社会网络发展的本质,并深刻了解作为传播边界的弱连接,理解“桥”在不同的社会文化背景下的意义,理解文化多样化的必要性,以在和而不同的世界中顺利开展各项合作。

参考文献

[1]Sims,A.(2014).An exploratory investigation on the effects of online social networking sites on college students.Master's thesis,Rowan University,New Jersey,USA.

[2]Granovetter,M.S.(1973).The strength of weak ties.American Journal of Sociology,78(6),1360-1380.

[3]Friedkin,N.(1980).A test of structural features of Granovetter's strength of weak ties theory.Social Networks,2(1980),411-422.

[4]Ngai,E.W.T.,Tao,S.S.C.,& Moon,K.K.L.(2015).Social media research:Theories,constructs,and conceptual frameworks.International Journal of Information Management,35(2015),33-44.

[5]Hendrickson,B.,& Rosen,D.(2017).Insights into new media use by international students: Implications for cross-cultural adaptation theory.Social Networking,6,81-106.doi: 10.4236/sn.2017.62006.

[6]Elmer,T.,Boda,Z.,& Stadtfeld,C.(2017).The co-evolution of emotional well-being with weak and strong friendship ties.Network Science,5(3),278-307.doi: 10.1017/nws.2017.20.

[7]Dijk,F.V.,& Winden,F.V.(1997).Dynamics of social ties and local public good provision.Journal of Public Economics,64(1997),323-341.Retrieved from Elsevier Science database.

[8]高猛.(2018).浅谈“网红”传播热的社会效应.《视听》,2018.vol.1.

[9]张斯琦.(2017).大众传媒时代的“新闻生活”:大众传播到公共傳播的范式转型.《现代传播》,2017.

[10]郑达威.(2017).互联网思维的传播学批判.《传媒》,2017.vol.12.

作者简介:聂洲(1986-),女,云南昆明人,马来西亚博特拉大学现代语言与传播学院博士研究生,研究方向:大众传播。