重庆市中心型轨道站点地区紧凑度研究*

潘 坤 袁 红 王智勇 余 亿

1 中心型轨道站点的发展背景与研究现状

1.1 发展背景

近年来,城市轨道交通作为一种空间资源占用量少、低碳节能、社会总出行成本低的公共交通方式在全国范围内诸多城市展开建设。据城市轨道交通协会统计,截止2017年6月,除中国香港及中国台湾地区,中国内地共有31个城市开通了城市轨道交通运营,运营总里程达到4 400 km。交通运输部提出,在“十三五”时期还要加大发展力度有望达到6 000 km的总运营里程[1]。

2014年《重庆市城市轨道交通近期建设规划(2012—2020年)》得到国家发改委批复。到2020年,重庆市将形成9条运营线路(即1、2、3、4、5、6、9、10号线和环线)、总长410.24 km的轨道交通基本网络,轨道交通占公共交通出行的比例的47%。远期规划至2050年,将建成由18条线路组成的“环+放射”结构的轨道交通线网,总里程约820 km,主城区轨道交通线网密度约0.69 km/km2。轨道交通占机动化出行比例的45%,占公交出行比例的60%。

轨道站点地区是影响城市结构和城市形态发展的重要因素,虽然轨道站点可以带动周边的发展,促进城市空间紧凑度的提高,但也存在着空间无序、站点与周边环境缺乏有机联系、空间利用率不高的问题。在此背景下,如何充分发挥轨道站点地区对城市空间的引导作用,提升城市环境品质、促进城市发展已经成为学界和业界关注的热点问题。针对轨道站点地区的功能结构、土地使用、道路网络等方面迫切需要深化研究。

1.2 研究现状

国内学者对轨道站点的研究经历了从轨道交通对站点地区土地使用影响和规划与建设的具体措施的研究,到站点地区的空间特征、构建轨道站点地区空间模式的研究过程。

惠英在调查上海地铁乘客的出行目的、出行距离和意向行为等的调查研究基础上分析探讨了城市轨道交通站点地区规划与建设的一些具体措施[2]。潘海啸、任春洋等以上海市为例,实证分析了城市轨道交通时站点地区的影响,发现由于建设时期的不同、轨道交通线路的走向不同,轨道交通对站点地区的土地使用的影响呈现出不同的特点,以及轨道交通对土地使用的影响存在逐步降低的现象,提出为了充分利用轨道交通的双向运能,城市空间结构与轨道交通网络布局要相互协调[3]。王成芳、孙一民以广州市现状110个轨道站点为例从城市和街区两个尺度,基于GIS平台数据库,从社会、经济、空间形态等维度剖析不同时空的空间特征,在实证研究的基础上对广州轨道站点地区与城市空间优化协调发展提出探索性思考[4]。赵畅以山地城市重庆为例,聚焦于中观层面的城市空间研究空间特征与轨道交通发展状况及特征,通过分析其物质空间与居民活动特征,归纳总结各类型站点地区的空间利用问题,并初步构建了不同类型的轨道站点地区空间模式[5]。

国内学者对于紧凑度的概念内涵到评价体系都有所研究,紧凑度的实证研究也涉及到了从区域规划到城市设计的各个层次。李琳、黄昕珮较为完整地解读了“紧凑”内涵,提出紧凑度是对城市空间相对土地利用效率以及相对市民行为质量的衡量,并在此基础上着力探讨了“紧凑”的度量与评价[6]。沈清基、徐溯源提出了表征城市多样性与紧凑性状态的途径及指标,辨析了多样性与紧凑性两者关系。关于紧凑度的理论研究为本文提供了轨道站点地区的紧凑度度量与评价的基础[7]。方创琳、祁巍锋从城市群的产业、空间和交通三大视角入手,通过构建紧凑度的综合测度模型对选取的23个城市群紧凑程度进行分析研究[8]。张昌娟、金广君等则从城市设计的专业特征角度出发,分析它在我国紧凑城市构想实现中所具有的优势[9]。

国外学者对于紧凑度的研究可以分为两类,一类是对紧凑或者蔓延的测度体系的建立和测试的研究,另外一类是紧凑或蔓延的城市发展与一些社会现象之间的关系研究。

穆巴莱克(Mubareka)通过建立4个指标来描述城市的蔓延模式,分别是核心指数、带状指数、蛙跳指数和分支指数。在两种情景和三种政策导向下,模拟出从2000到2030年的欧洲城市模型,再利用此模型检测4个指标的敏感度和稳定度。得出结果:指数可以反映出模型的微小变化,还证明了城市周围的马赛克斑块可以表征城市的蔓延模式[10]。加尔斯特(Galster)等人通过建立8种指标厘清了一直以来模糊不定的城市蔓延内涵,分别是:密度、连续度、聚集度、簇群度、核心度、成核度、土地利用混合度和邻近度,并指出,以上指标中一项或一项以上获得较低数值即可称为有蔓延现象,进而利用13个城市地块对指标体系进行了测试,证明一个清晰的概念和可操作的定义可以促进对紧凑度的研究[11]。尤因(Ewing)研究了城市蔓延和社会阶层流动性的关系,通过建立模型解释城市蔓延对向上流动性的影响,发现紧凑地区的社会向上流动性明显强于蔓延地区,流动可能性高出41%,直接原因是紧凑城市能提供更多更合适的工作[12]。张明俊等研究了城市绿道与土地紧凑利用的关系,发现靠近绿道地区的城市功能有从住宅向商业转变的可能,并且城市绿道有助于产生更高密度的居住和商业用地[13]。

综上所述,目前国内外关于轨道站点地区的空间利用研究、紧凑度的理论研究、紧凑度的应用研究已经比较全面,就目前我国的城市发展阶段来说仍然存在一些不足。

对城市轨道站点地区的研究更多的是在理论和规划层面,缺少对站点的使用评价研究;对城市轨道站点地区的研究多停留于定性研究,定性与定量相结合的研究相对较少;将轨道站点地区的空间利用与紧凑度结合的研究同样不多;紧凑度的测度与评价研究多针对于区域、城市和片区等较为宏观的尺度,而仅针对轨道站点地区的研究较少;城市空间形态是三维的,城市空间资源的开发和利用也应当是三维的[14]。目前的紧凑度研究的基础数据未能细化到土地的利用强度、建筑高度等三维空间的层面,而大都是对紧凑和蔓延的二维的图形特征的研究。

因此,本研究以更充实的基础数据和背景信息资料为基础,借鉴成熟的紧凑度体系,根据轨道站点的研究对象的特殊性对测度体系进行调整,对轨道站点地区的空间发展现状进行定性和定量的分析,研究不同指标结果的影响机制,进而提出轨道站点地区空间的优化策略。

2 研究对象与研究方法

2.1 案例选取

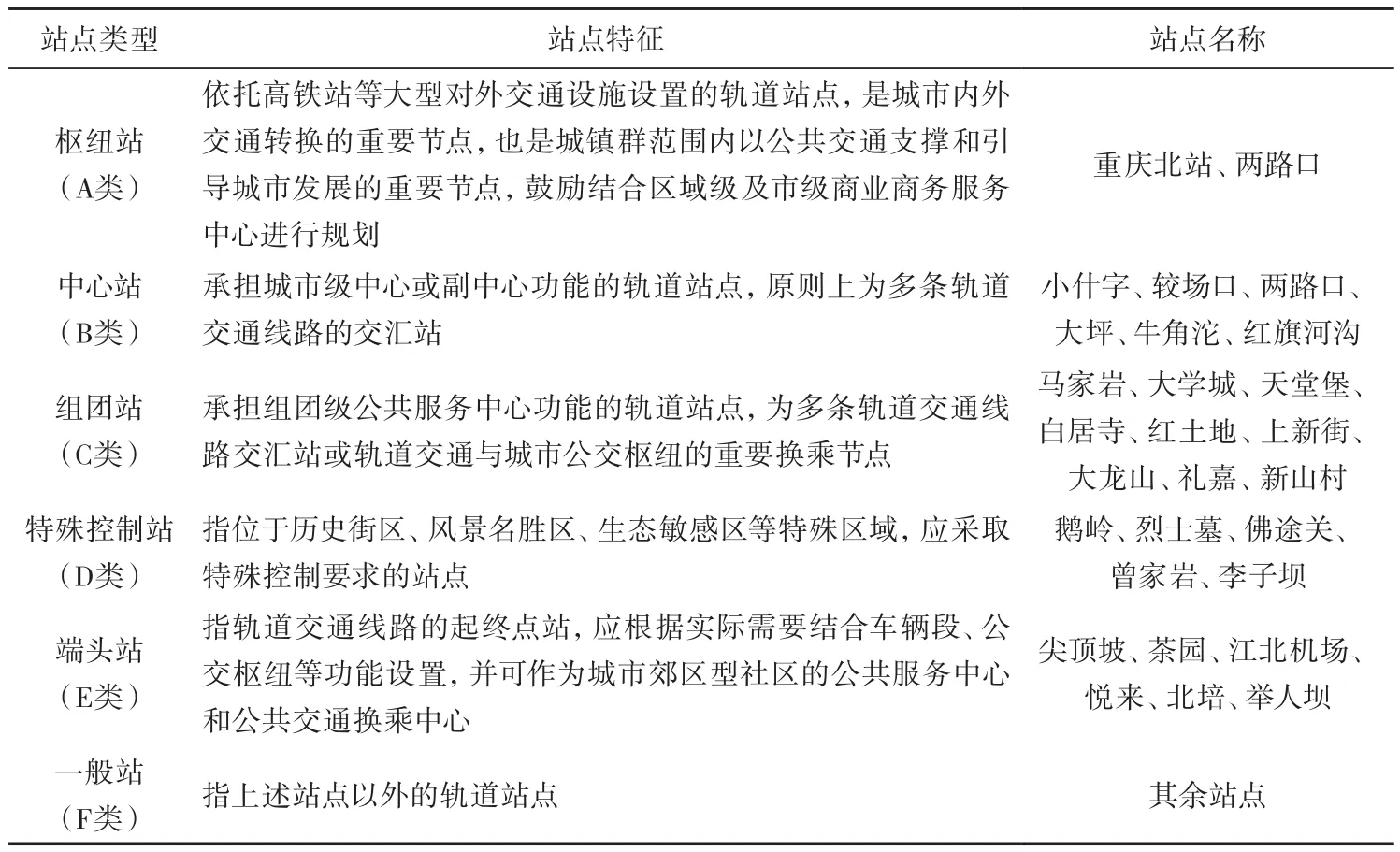

轨道站点的服务范围和服务水平应该与站点地区的用地功能和强度、资源禀赋相匹配。根据站点本身特定服务功能、所在线网的位置和站点地区的资源禀赋将站点类型分为六种:枢纽站、中心站、组团站、特殊控制站、端头站、一般站[15](表1)。

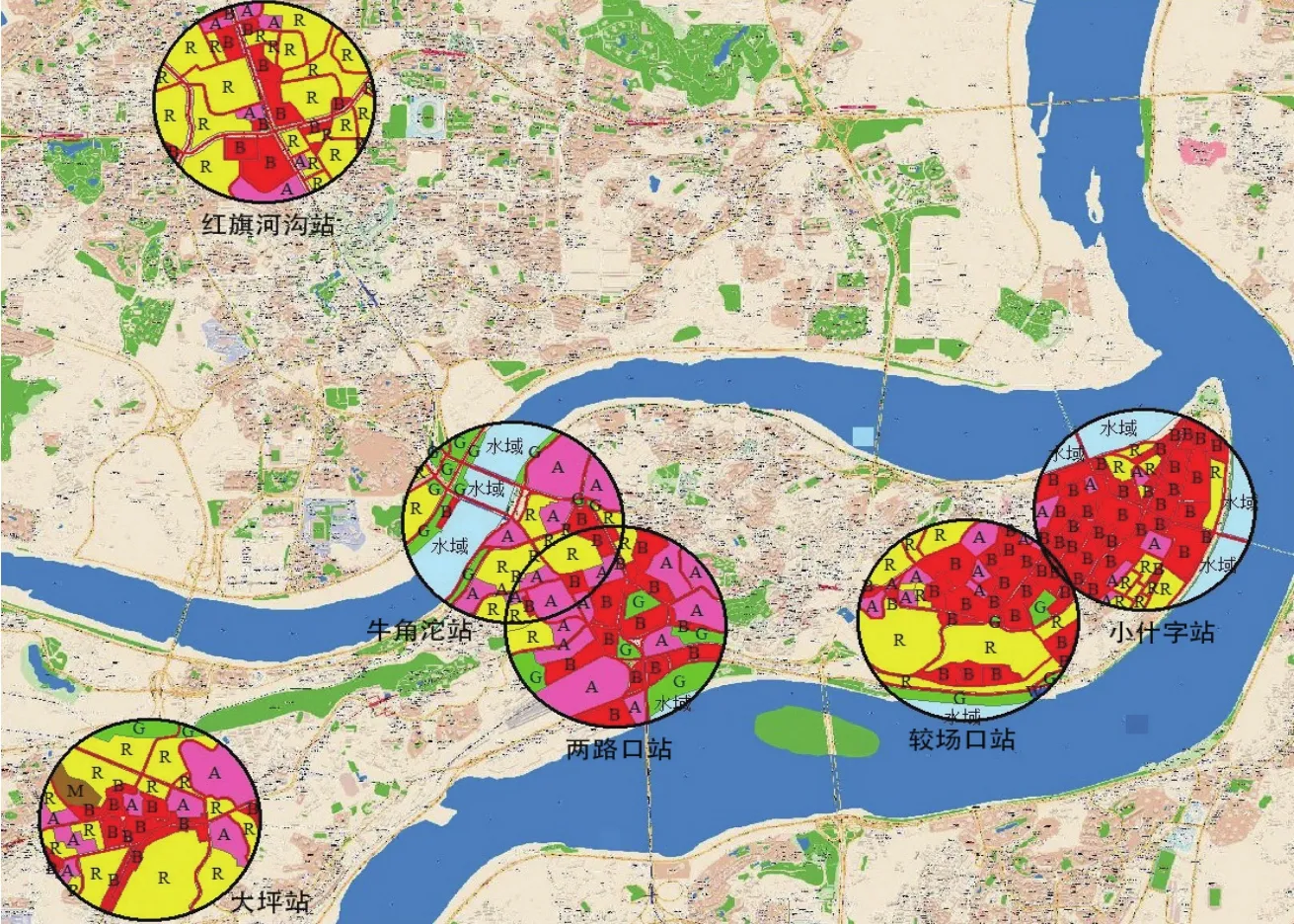

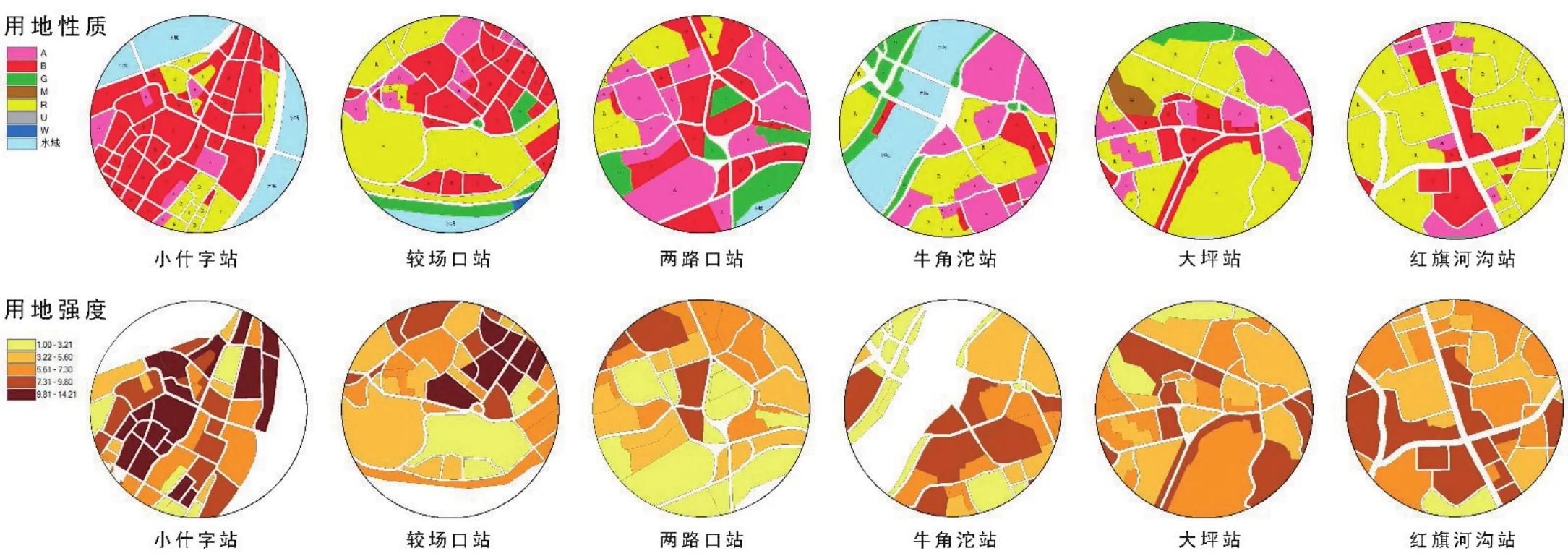

研究以中心型轨道站点地区为对象,研究站点的范围是以站点为中心的800 m长半径的圆形①。中心型轨道站点地区本质上也是城市空间的一种,同样遵循城市发展的基本规律,区别在于较普通站点有更大范围的辐射面,拥有更强的城市空间聚集的向心作用力,承担着城市级中心或副中心功能。按照以上要求,选取位于解放碑商圈的1号和6号线的换乘站小什字站、1号和2号线的换乘站较场口站、1号和3号线的换乘站两路口站、2号和3号线的换乘站牛角沱站、位于大坪商圈的1号和2号线的换乘站大坪站、靠近观音桥商圈的3号和6号线的换乘站红旗河沟站6个站点作为研究对象(图1)。

表1 重庆市轨道站点分类Tab.1 the classification of rail transportation station in Chongqing Municipality

2.2 数据获取

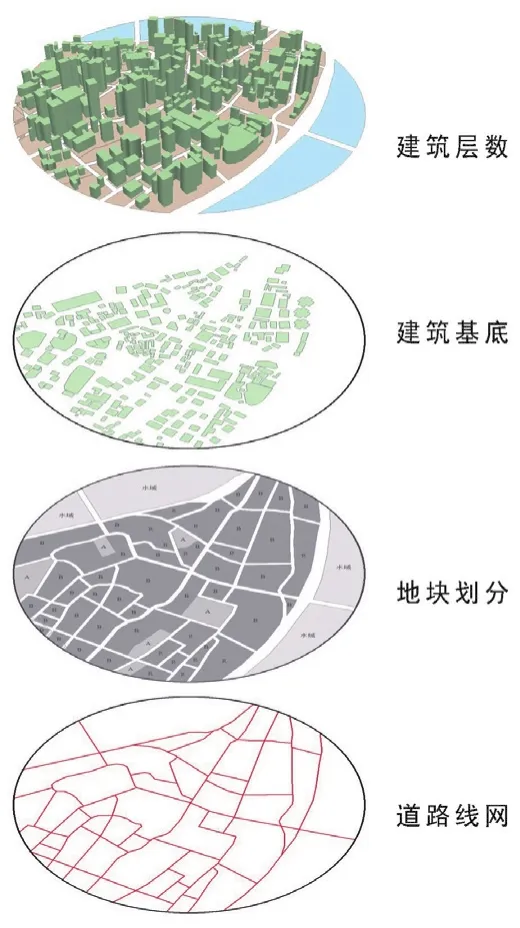

基础资料分为两个部分,一部分是参考现有的地图绘制GIS矢量地图获得的数据,另外一部分是规划背景资料,再综合两个部分资料以保证最大程度地反映现状。

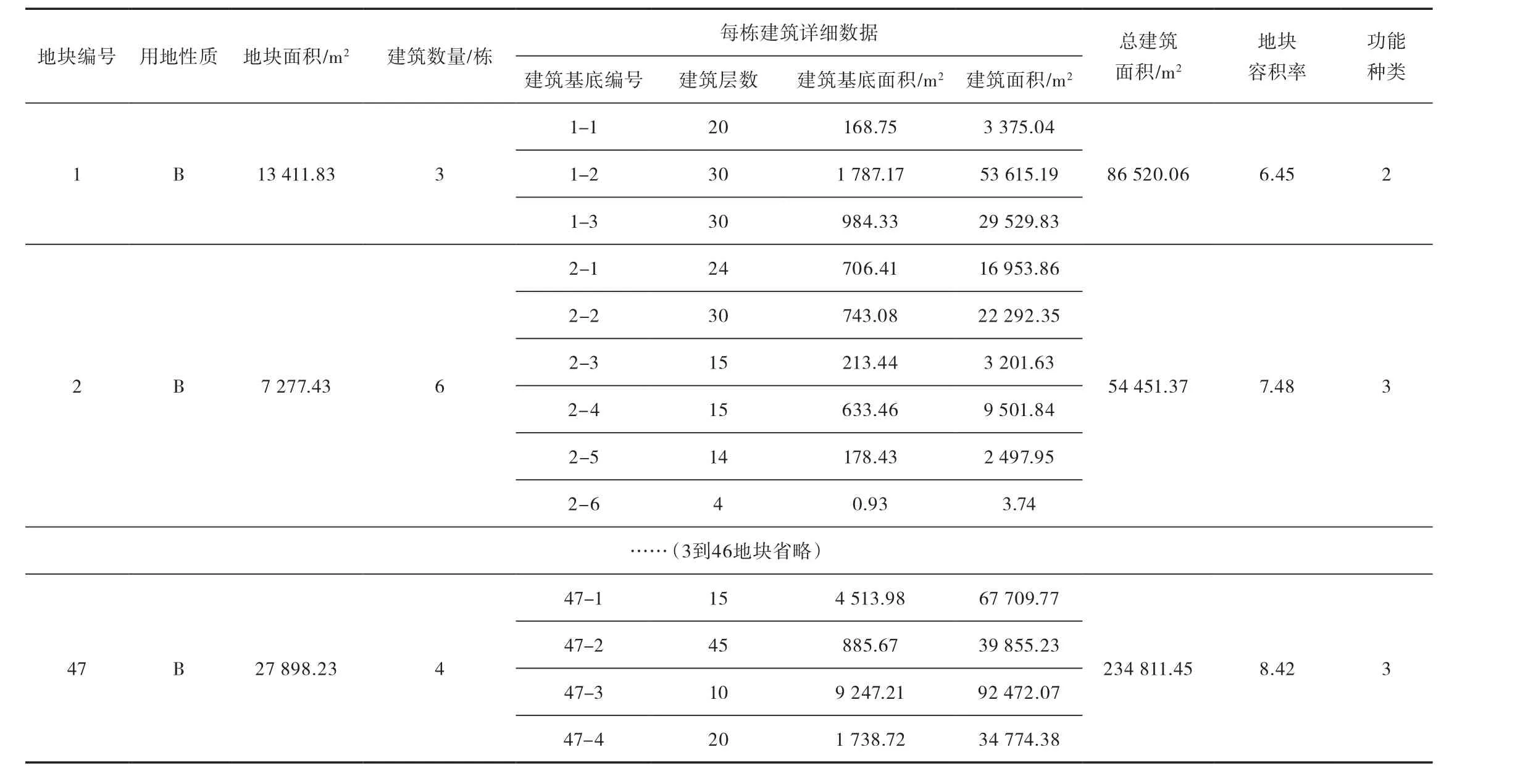

GIS矢量地图的绘制基础是谷歌卫星地图,辅助以公开地图(Open Street Map,OSM)网站的开放数据,从中获得道路线网、地块划分,地块功能性质、建筑基基底等现状数据,再通过搜狗三维地图结合调研结果确定建筑基底的建筑楼层数据(图2),最终可绘制出GIS的3D模型,以进行需要的空间分析,如空间自相关分析、高低聚类分析等。在已获得的数据基础之上,运用GIS的叠加分析工具可以计算出每栋楼的建筑面积、每个地块的总建筑面积以及地块容积率(表2、图3)。至此,每一项数据可以带入相应的公式获得指标结果。

规划背景资料包括《重庆市城市总体规划(2007—2020)》《重庆市城市轨道交通第二轮建设规划(2012—2020年)》《城市轨道沿线地区规划设计导则》等。

图1 中心型站点选取Fig.1 the selection of central type rail transportation station

3 客体紧凑度与主体紧凑度

作为对西方国家半个多世纪以来的郊区化、低密度、功能单一和依赖私人交通的蔓延式发展的反思,紧凑城市是可持续城市的核心理念之一[16],从1973年被首次提出至今已经经过几十年的发展。本文基于紧凑内涵的解读,挖掘其符合当下发展需要的根本价值,并针对轨道站点建立起指标体系,为站点的紧凑度评价提供量化依据。

图2 基础数据类型Fig.2 the type of basic data

在诸多对于紧凑的定义②中,李琳与黄昕珮从基本的价值观和针对对象两个层面给出了最为简洁凝练的定义:城市空间对于市民行为的高质量,城市空间对于土地利用的高效率,以及可持续发展的价值内核。在这样的紧凑内涵解读下,就可以将紧凑度理解为城市空间对于土地利用的效率衡量和城市空间对于市民行为的质量衡量,前者为客体,后者为主体。客体紧凑度从土地利用出发,探讨站点的整体容积率,平均地块的大小和度块密度构成等指标;主体紧凑度则从市民行为出发,研究站点地区的功能构成,功能混合和交通效率等主要特征,建立适用于轨道站点的指标体系。

表2 小什字站基础数据示例Tab.2 the basic data of Xiaoshizi Station

图3 用地性质和用地强度Fig.3 land properties and land use strength

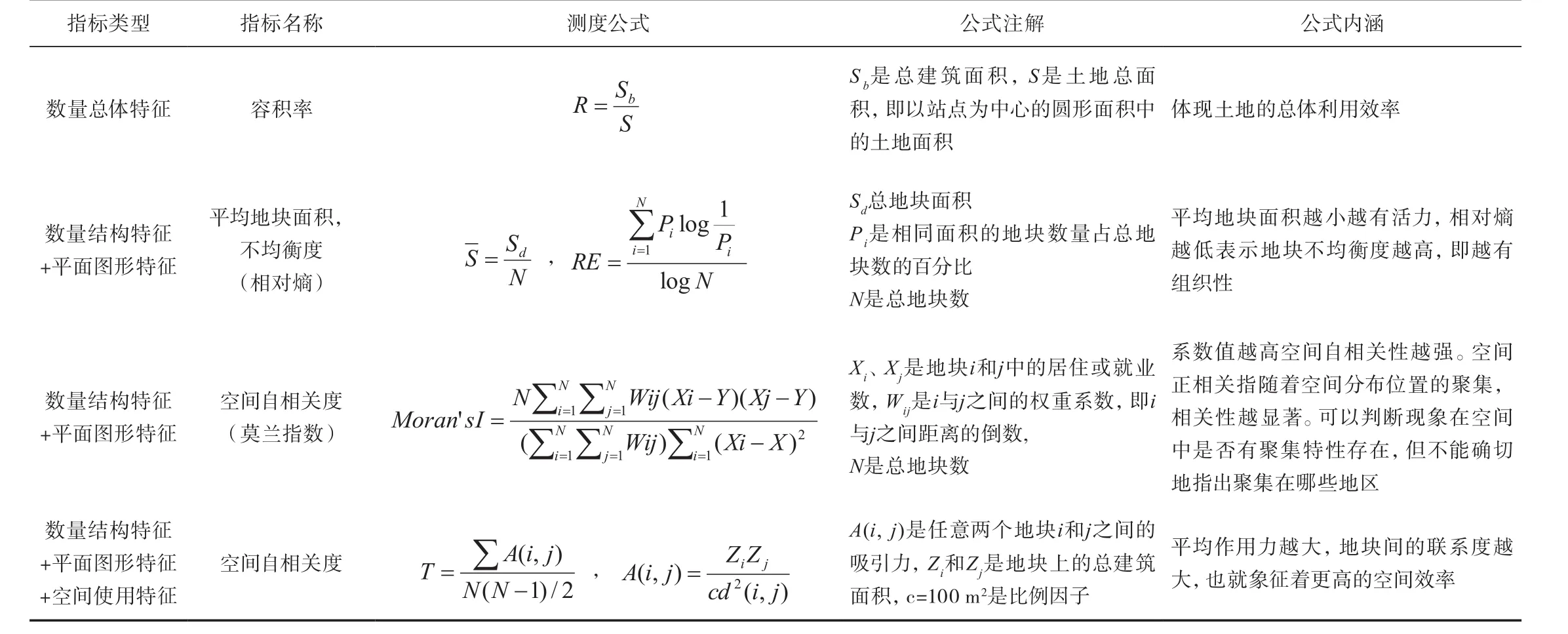

表3 客体紧凑性测度指标(地块划分+地块强度)Tab.3 index of objective measurement of compactness (plot division + plot strength)

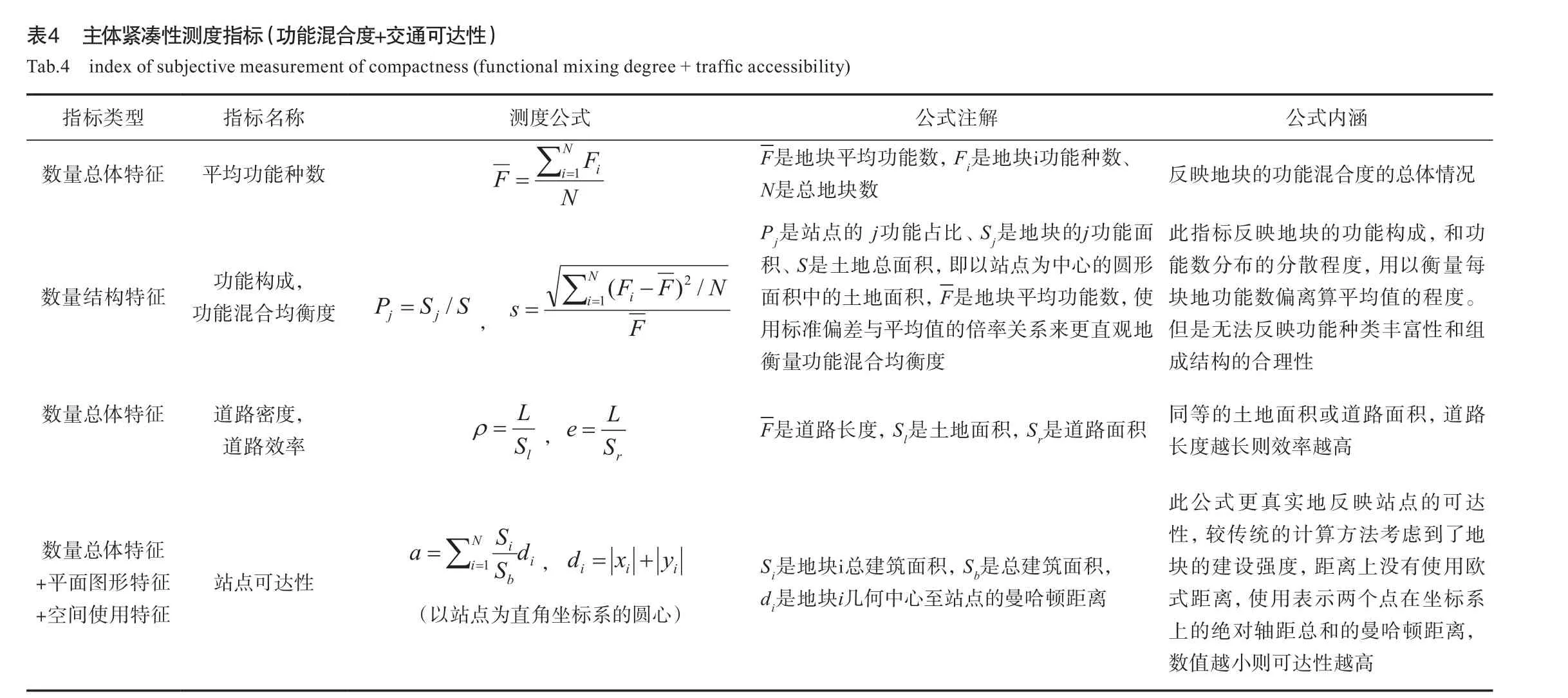

考虑到以站点为中心80 0 m范围的评价对象所具有的小范围、边界规则和区位优越的特点,以及指标所涵盖的特征,将指标准差与平均值的倍率关系来更直观地衡量功能混合均衡度,反映一个数据集的离散程度。值越高,说明每个地块之间功能数差异性越大,功能混合均衡度越低。此值无法反映功能组成结构是否合理高效。道路密度同等范围内的道路长度,道路长度越长则密度越高;道路效率衡量同等道路面积的道路长度,道路长度越长则效率越高。此值从整体数量反映了道路密度和效率,但不能表征路网结构的合理性和适用性。站点可达性是以站点为中心的可达性测度,公式结合了地块几何中心、地块容积率和路网结构,从二维平面到三维空间综合反映出站点地区的市民行为的质量,数值越小代表可达性越高。

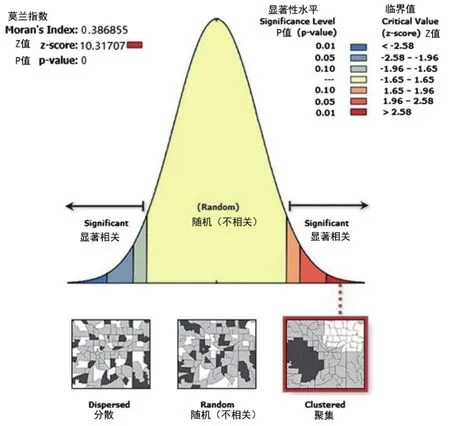

图4 小什字站地块容积率空间自相关分析Fig.4 spatial autocorrelation analysis of the volume rate of Xiaoshizi Station

?

3.3 数据分析

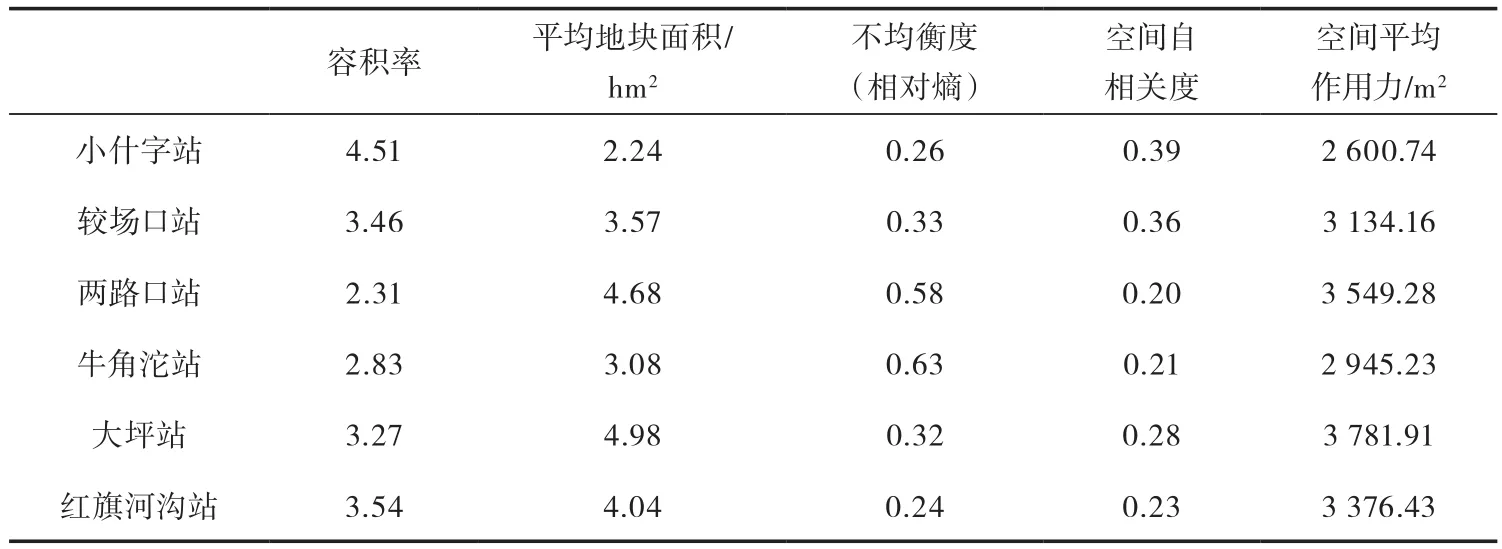

小什字站位于两江交汇处的渝中区中央商务区解放碑商圈,拥有最高容积率。较场口站虽然同样位于中央商务区,但站点南面保留了较多的传统建筑、学校和政府办公楼等低容积率设施,使得其容积率与大坪站、红旗河沟站相当。两路口站是1号线和3号线的换乘站兼做枢纽型站点,承担重庆菜园坝火车站以及重庆汽车站的接驳功能,牛角沱站因为是临江站点并有较多的绿化面积,导致它们的综合容积率处于最低水平。

小什字站、牛角沱站和较场口站的平均地块面积较小,其区位都位于渝中半岛的偏东方向,而大坪站位于渝中区偏西、红旗河沟站位于江北区,因此可以判断平均地块面积与区域位置具有一定的联系。小什字站和红旗河沟站的地块面积相对熵都相对较低,说明其地块的组织性或者说规律性比较强,而其余站点比如牛角沱站和两路口站相对熵较高,则其地块的面积大小呈现无序的状态。小什字站和红旗河沟站多为商业或居住用地,因此地块有较强的一致性,两路口站周围的地块因其重要的交通枢纽功能使其地块的大小多变复杂。

小什字站、较场口站和大坪站的地块容积率的空间自相关度较高(图4),其站点地区均由较高容积率的商业地块聚集,此外居住或者公共设施的地块也有空间聚集的趋势。牛角沱站和两路口站的地块容积率的空间自相关度较底,不同容积率的地块呈不规律地分布。

表5 客体紧凑性测度指标结果Tab.5 the outcome of objective measurement of compactness

大坪站和两路口站的地块之间平均作用力最高,而位于中央商业区的小什字站和较场口站却较为落后。空间平均作用力衡量不仅与地块的建筑面积有关,还跟地块面积、地块数量密切相关。小什字站有虽然容积率高,但是地块小数量多,降低了空间平均作用力。因此可以判断空间平均作用力的高低并不能完全说明紧凑度的高低,当地块数量不一致的时候,空间平均作用力指标会背离紧凑度理念价值判断(表5)。

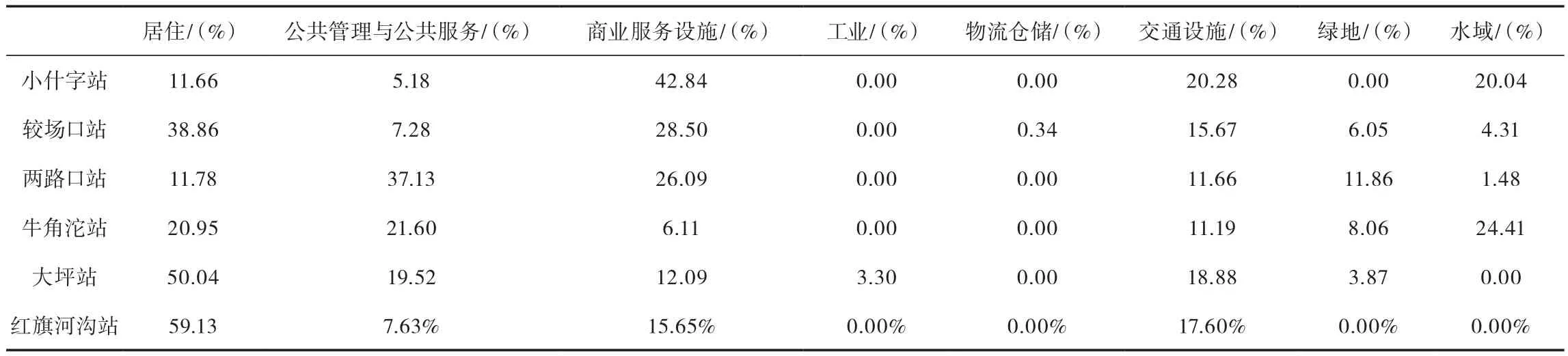

大坪站、红旗河沟站均以居住用地为主,小什字站的商业用地近一半,较场口站商业和居住的比例齐平,两路口站、牛角沱站靠近菜园坝重庆站和重庆长途汽车客运站(城市综合门户枢纽),因此公共服务设施占据主导地位,并且都拥有较多绿地(表6)。

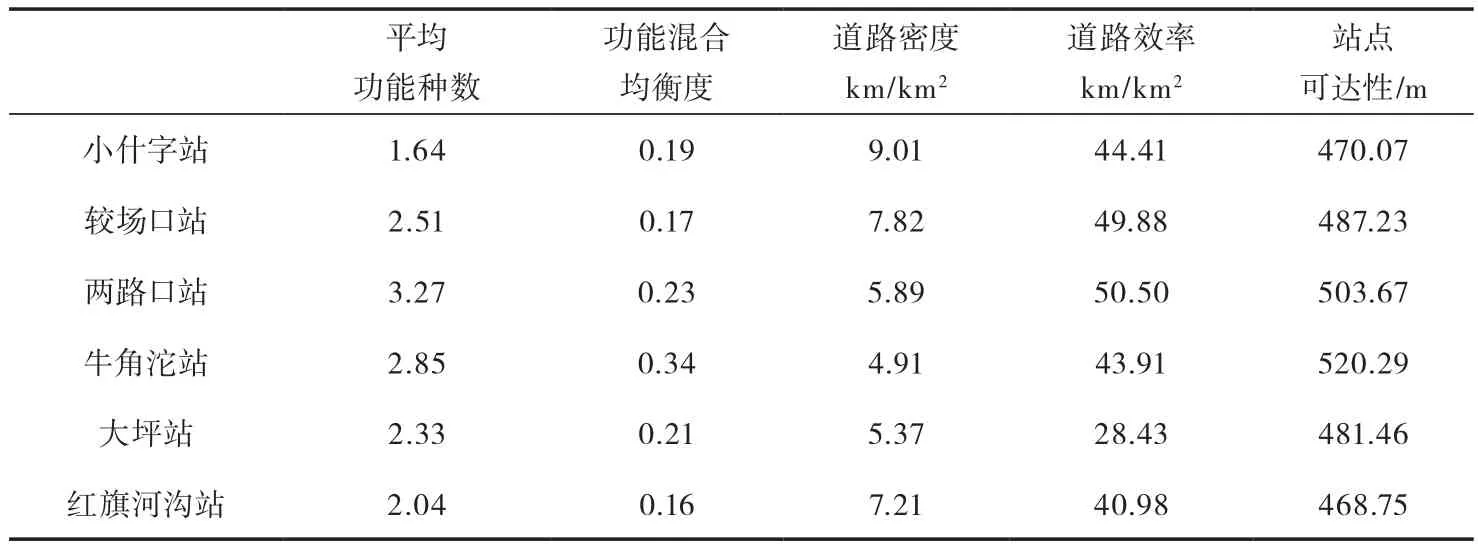

地块的平均功能种数同样是两路口站和牛角沱站最为多样,它们的功能混合均衡度的值较高,也就是说每个地块之间功能数差异性也较大。可以初步判断它们功能构成符合紧凑度的多样混合的价值取向。但是这些指标无法反映不同功能之间是否兼容互补形成良性互动的结构。因此,功能的类型、规模和档次等要素仍需要更加微观的研究。

红旗河沟站和较场口站的功能混合均衡度值最低,这两个站点的每个地块之间功能数趋于一致,且功能数量也不高,可以说明其功能混合发展还处于较低的水平。从数据看出道路密度和道路效率并没有明显的正相关关系,小什字站的道路密度最高,但其道路效率并不高,而牛角沱站有较低的道路密度却有较高的道路效率。两路口站、较场口站的道路效率较高,有密路网窄路宽的整体特征。道路效率只从数量层面评价站点的紧凑度,要想知道路网结构的合理性,还需要考虑地块的位置以及地块建筑面积等空间因素。

站点可达性可综合反映出站点地区的市民行为的质量。计算结果得出,红旗河沟站和小什字站的站点可达性领先于其他站点,因为其高容积率的地块相对更集中于站点附近。牛角沱站滨江设置,一部分地块被嘉临江所隔,导致其站点可达性降低。两路口站南面多为低矮的传统建筑,未能形成围绕站点设置的高容积率商业设施,因此可达性同样不高(表7)。

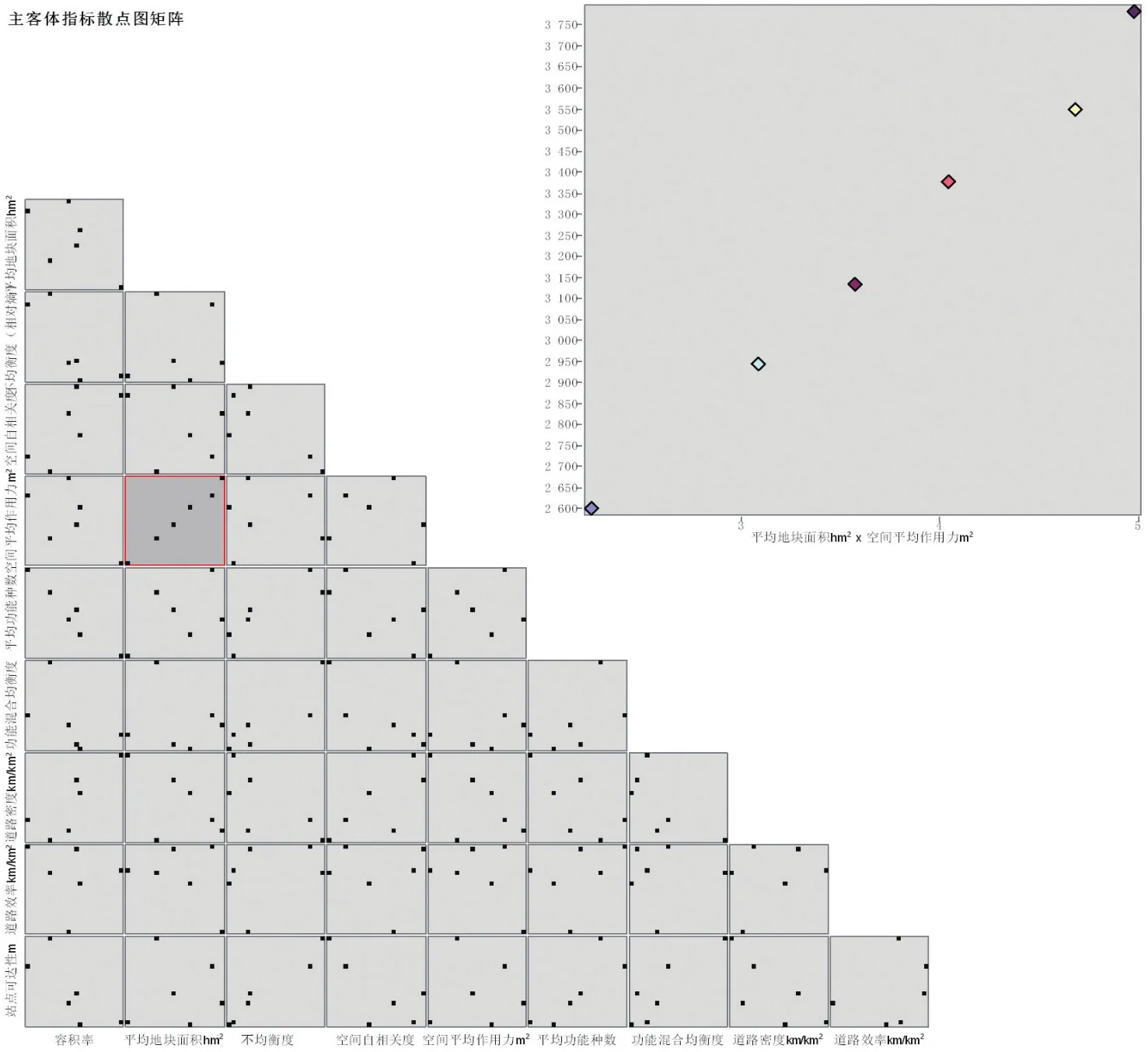

分别研究各站点的主客体紧凑度结果之后再进一步讨论主客体紧凑性测度指标之间是否存在潜在的关系。通过散点矩阵图(图5)逐一比较发现,平均地块面积和空间平均作用力存在较明显的正相关关系,容积率的相对熵与站点可达性正相关。容积率和平均功能种数之间负相关,容积率的空间自相关度与混合均衡度也负相关但是有个别异常值,平均地块面积与道路密度之间负相关,空间平均作用力与道路密度之间总体呈负相关但有个别异常值。道路密度和道路效率与站点可达性之间没有发现有规律的相互关系。以上的发现说明主客体紧凑性测度之间存在着一定的相互关系。

表6 功能构成Tab.6 functional composition

表7 主体紧凑性测度指标结果Tab.7 the outcome of subjective measurement of compactness

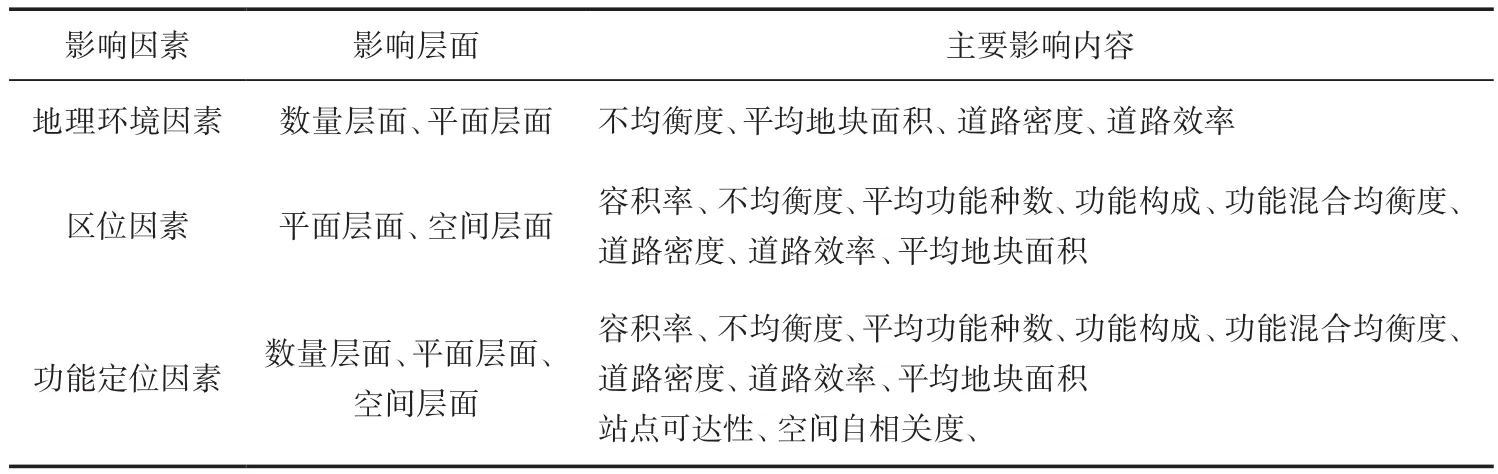

4 紧凑度影响机制分析

站点的主客体紧凑度不仅仅是站点地区本身的道路、街区、功能等要素的表征,其内在的影响动因来自与更为宏观的外界背景因素。综合以上各站点的主客体紧凑度分析,结合站点的自然环境、规划背景等信息,将影响因素分为三类:地理环境因素、区位因素和功能定位因素(表8)。

4.1 地理环境因素

重庆主城区被长江、嘉陵江两江分割,形成多中心组团式结构。渝中区是位于两江交汇处的东西向狭长形半岛,也使得站点地理环境特征丰富多样,根据站点所处的位置将其地理环境分为半岛、滨江、内陆三种类型。小什字站、较场口站和两路口站为半岛型,牛角沱站为滨江型,大坪站和红旗河沟站为内陆型。

半岛型站点由于水路交通发达,易于聚集更多的资源而形成区域中心,因而半岛型站点的容积率和站点可达性较高。滨江型站点由于站点的交通功能辐射面,被较多的江面占据,降低了站点的使用效率,使得站点可达性较低。内陆型的站点的辐射范围内都是陆地,站点周围有一定的集聚效应,总体来说平均功能种数、功能构成、功能混合均衡度和道路效率等都相比起来没有太大波动。

4.2 区位因素

将站点按照区位划分为渝中区东区、渝中区西区和江北区。小什字站、较场口站、两路口站和牛角沱站位于渝中区东区,大坪站位于渝中区西区,红旗河沟站位于江北区。

不同的区位具有不同的发展程度,渝中区的东区比西区商业发展程度更高,因而小什字站、较场口站拥有较高的道路密度、容积率和站点可达性,平均地块面积也较小。同时,东区存在着不断向西发展的趋势,2011年开通的1号线形成了连接渝中区和沙坪坝区的主干线,大坪站承接着向西拓展的重要功能,其站点可达性、空间自相关度和空间平均作用力也处于较高水平。江北区的红旗河沟站点以居住功能为主,沿3号线的建新北路两边为沿街的商业建筑,其整体发展程度落后于渝中区,道路效率、平均功能种数和功能混合均衡度均不高。

图5 主客体紧凑度结果散点矩阵图Fig.5 scatter matrix graph of subjective and objective measurement of compactness

表8 紧凑度影响机制Tab.8 impact mechanism of compactness

4.3 功能定位因素

《重庆市城乡总体规划(2007―2020年)》中渝中区和江北区的产业职能被定位为行政办公、现代服务、文化旅游和教育科研四大功能。总规中的都市区换乘枢纽规划将小什字站定位为城市交通主枢纽,位于渝中组团的核心,大坪站和红旗河沟站定位为城市交通次枢纽,大坪站连接渝中组团和大杨石组团,红旗河沟站位于观音桥人和组团核心,两路口站服务于菜园坝综合门户枢纽,较场口站和牛角沱站未被赋予特定功能。从总规的主城区建设用地规划图以及现状的功能结构可以看出,小什字站、较场口站为商业型,两路口站、牛角沱站为交通型,大坪站、红旗河沟站为居住型。

不同的功能定位对站点的功能构成、容积率、道路效率、平均地块面积均有重要的影响。商业型站点普遍都有较高的容积率和站点可达性,还有较低的平均地块面积。交通型站点的容积率不高,不均衡度和空间自相关度的水平较低。居住型的平均地块面积较大,不均衡度和空间自相关度的水平都较高。

5 优化策略

5.1 站点的土地利用与空间发展尊重地理环境的基本特征

地理条件从物质基础上决定了站点地区的空间发展环境,站点的规划设计理应尊重地理环境的基本特征,充分发挥地理条件优势,改善或避开不利于空间发展的地理因素。渝中区和江北区利用两江交汇的天然地理优势,营造多中心组团式的良性城市空间结构;山高坡陡的城市基面决定了依靠公共交通的市民出行导向,不仅顺应了地理环境发展的基本规律,也创造了巨大的社会经济效益。当有完整的山水环境时,站点地区城市空间应延续自然肌理,营造出丘陵地形、江流水系的特色城市风貌。不同的地形条件配合以不同的城市空间发展模式,站点地区为山地应采用分散的组团式空间发展模式,丘陵地形应采用集中的组团式空间发展模式,如果是平原则应采用紧凑均衡的空间发展模式。

5.2 注重功能混合的内在结构合理性

通过比较不同站点的指标数据发现,发展程度较高的站点功能的数量、均衡度和等级有更为合理的内在结构。功能混合中的功能一般具有一个主导功能,主要起到吸引人流的作用并能在一定时间内保持较高的人口密度,其余的作为从属功能,不仅能在主导功能的影响范围内提供必要的补充服务,而且具备差异化竞争力,能够独立地吸引人流,最终各功能之间兼容互补,经济效益相得益彰,同时增强抵御市场风险的能力。例如居住型的地块中,商业功能以日常生活服务功能为主,如菜市场、药店、超市等,而商业地块中的居住功能又应该按照其消费档次,配比以不同比例的星级酒店、快捷酒店、青年旅舍等。除此以外,功能的相互关系还应该基于居民的居住、生活、娱乐的基本需求,并应该增强功能结构随着社会发展的可调整性。

5.3 充分利用站点的公共交通功能

通过分析站点可达性数据发现,建筑空间越向站点聚集的站点其可达性就越高,而建筑空间分布均匀或集中于一隅的站点可达性不高。道路密度有从站点向外逐渐降低的趋势,地块面积也呈现从小到大向外发展的整体特征。因此站点地区的空间规划应该以站点为中心,周边地区的项目开发在交通层面上应该首先考虑与站点的交通联系。通过增加站点上盖空间以及地下空间的开发,提高站点的利用率,同时增强站点核心区对周边的辐射能力。站点空间应该与周边空间一体化发展,轨道站点的出入口设置需要更灵活地多方向多层次的延伸,以响应周边用地对于交通条件的需求。

5.4 紧凑度理念的实践强调客体与主体相互配合

客体紧凑度作为对城市空间对于土地利用的效率衡量,主体紧凑度作为城市空间对于市民行为的质量衡量,综合两者就是对在土地利用基础上以市民行为为需求的城市空间的紧凑度衡量。客体紧凑度与主体紧凑度互为因果。因此,在增加站点上盖空间以及地下空间开发的同时应配合便利的系统的人行交通。在提高站点地区建设密度以提高经济效益的同时,不能忽视市民的主观感受即主体紧凑度,站点核心区可以提供适宜的开敞绿地或下层广场以提供高质量的使用体验,客体紧凑度与主体紧凑度相互配合才能保证站点以人为中心的可持续发展。

6 结 语

随着可持续城市目标的不断推进,公共交通的重要载体——城市轨道交通将扮演越来越主要的角色。同时,轨道站点地区,特别是中心型站点地区也将面临越来越复杂多元的外界环境。因此,站点地区的规划设计研究需要立足城市空间之根本,积极吸纳多元的创新的认识方法和分析工具,以迎接更艰巨的挑战[17]。轨道站点的研究中对主体和客体的分别研究是为了更加清晰地认识分析对象,而不是忽略主客体的内在联系性。在对站点地区空间形态本身的研究过程中,要更加注重站点空间与经济、社会、环境等其他因素的互动关系的认识,这样才能充分发挥站点地区社会服务功能,形成集约高效、人性化、可持续的城市空间。

注释:

① 《城市轨道沿线地区规划设计导则》将距离站点约300~500 m,与站点建筑和公共空间直接相连的街坊或开发地块定义为轨道站点核心区;距离站点约500~800 m,步行约15 min以内可以到达站点入口,与轨道功能紧密关联的地区为轨道影响区。

② 迈克尔·布雷赫尼提出紧凑特征与实施途径:促进城市的重新发展、中心区的再次兴旺;保护农田,限制农村地区的大量开发;更高的城市密度;功能混合的用地布局,优先发展公共交通,并在其节点处集中城市开发。加尔斯特认为紧凑是集聚发展和减少每平方英里开发用地的程度。韩笋生等认为紧凑是一种实现可持续发展的手段。即通过一系列土地使用和城市空间的规划方法,改进城市组成要素的关系,从而实现城市的可持续发展目标。纽曼认为紧凑城市概念是应对城市蔓延的,作为城市蔓延的对立面而存在的。李琳与黄昕珮认为用“紧凑”形容城市时,其概念中实认为际应存在两个基本点:第一,以较少的土地提供更多城市空间;第二,城市空间承载的生活内容必须是更高质量的[18]。

③ 不均衡度借用香农信息熵公式,其公式的本质含义就是随机变量的平均信息量,使用数学语言来表示则是随机变量的数学期望,信息熵越低表示变量的有序性越高。

④ 将数据导入GIS使用空间统计工具进行分析会得到取值为-1~1的莫兰指数Moran’s I,Moran’s I>0表示空间正相关性,其值越大空间相关性越明显;Moran’s I<0表示空间负相关性,其值越小空间差异越大;Moran’s I = 0,空间呈随机性。

[1] 张艳玲. 杨传堂:十三五城市轨道交通有望达到6000公里[EB/OL]. [2016-03-14]. http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/14/content_38019151.htm

[2] 惠英. 城市轨道交通站点地区规划与建设研究[J]. 城市规划汇刊, 2002(02): 30-33.

[3] 潘海啸, 任春洋, 杨眺晕. 上海轨道交通对站点地区土地使用影响的实证研究[J]. 城市规划学刊, 2007(04): 92-97.

[4] 王成芳, 孙一民. 多维度视角下城市轨道站区空间特征实证剖析——以广州市为例[J].城市规划学刊, 2013(06): 89-98.

[5] 赵畅. 重庆轨道站点周边地区空间利用研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014.

[6] 李琳, 黄昕珮. 基于“紧凑”内涵解读的紧凑度量与评价研究——“紧凑度”概念体系与指标体系的构建[J]. 国际城市规划,2012(01): 33-43.

[7] 沈清基, 徐溯源. 城市多样性与紧凑性:状态表征及关系辨析[J]. 城市规划,2009(10): 25-34.

[8] 方创琳, 祁巍锋, 宋吉涛. 中国城市群紧凑度的综合测度分析[J]. 地理学报,2008(10): 1011-1021.

[9] 张昌娟, 金广君. 论紧凑城市概念下城市设计的作为[J]. 国际城市规划, 2009(06):108-117.

[10] MUBAREKA S, KOOMEN E, ESTREGUIL C,et al. Development of a composite index of urban compactness for land use modelling applications[J].Landscape and Urban Planning, 2011,103(3-4): 303-317.

[11] GALSTER G, HANSON R, RATCLIFFE M R,et al. Wrestling Sprawl to the Ground: defining and measuring an elusive concept [J]. Housing Policy Debate, 2001, 12(04): 681-717.

[12] EWING R, HAMIDI S, GRACE J B.Does urban sprawl hold down upward mobility?[J] Landscape and Urban Planning, 2016(148): 80-88.

[13] JANG M, KANG C. Urban greenway and compact land use development:A multilevel assessment in Seoul,South Korea[J]. Landscape and Urban Planning, 2015(143): 160-172.

[14] 林炳耀. 城市空间形态的计量方法及其评价[J]. 城市规划汇刊, 1998(03): 42-45.

[15] 都市快轨交通编辑部. 住房城乡建设部发布《城市轨道沿线地区规划设计导则》[J]. 都市快轨交通, 2016(01): 3.

[16] 仇保兴. 紧凑度和多样性——我国城市可持续发展的核心理念[J]. 城市规划,2006(11): 18-24.

[17] 胡红, 范菽英. 轨道站点周边地段“站城联动”规划策略探索——以鄞州新城区轨道站点周边地段为例[J]. 规划师,2016(10): 129-136.

[18] 李琳. 紧凑城市中“紧凑”概念释义[J].城市规划学刊, 2008(03): 41-45.

图表来源:

图1-图5:作者绘制

表1:作者根据《城市轨道沿线地区规划设计导则》整理

表2-表8:作者绘制