基于课程实践的生命科学与风景园林学交叉教学探索*

——以同济大学和夏威夷大学为例

陈 静 李文敏

0 引 言

当前我国高校课程主要分为必修课和选修课两大类,专业必修课侧重于知识技能的系统性和完整性,而选修课的目标是在必修课的基础上深化和拓展学科知识与技能[1]。因此,专业选修课与社会生活和科技发展的变化联系紧密,时效性强,教学内容需要及时更新和不断完善,必须加强教学与学术前沿和社会热点问题的结合。

随着我国城镇化进程的加快,城市生态环境问题也日趋严重。在传承同济大学工科特色的同时,以面向社会需求的卓越工程师培养为目标,风景园林学专业本科教学迫切需要培养具有广阔视野、多学科知识背景和创新意识,能够从学科交叉融合的角度挑战当前复杂的人居生态环境问题,扎实掌握现代复杂风景园林工程基本原理的应用型人才。同样,美国夏威夷也正面临着城市环境污染和人口老龄化等问题,夏威夷大学马诺阿分校建筑学院环境设计专业也从学科交叉融合的角度进行了相应的教学实践探索。面向实践的风景园林与生命科学交叉专业选修课在一定程度上引导和启发了非生物类专业工科学生对城市生态问题的兴趣,对于学生形成系统的风景园林知识体系有一定帮助。

1 风景园林与生命科学的交叉与融合

风景园林学是一门综合性学科,是协调人类经济、社会发展与自然环境关系的科学与艺术[2],一直以来与土木工程、建筑与城市规划、人文、艺术、地理环境与资源、环境科学、生命科学等学科领域有着良好的交叉性和互融性[3]。根据高等学校风景园林学科专业指导委员会2013年编制的《高等学校风景园林本科指导性专业规范》,风景园林专业培养强调自然科学、人文社会科学和专业知识三方面组成的知识结构[4]。刘滨谊[5]提出了现代风景园林学科的三个基本特征:公共社会性、自然生命性、科学综合性。《景观与城市规划》杂志(Landscape and Urban Planning)梳理了过去40年(1974—2014)所发表文章的主题和趋势,发现景观研究主要围绕人文、景观规划和分析、城市生态这三大领域展开,而期刊的引用影响因子分析结果显示了当前景观的研究热点,例如与全球气候变化相关的复杂景观问题,往往需要通过在更大尺度上的跨学科合作来认知人类与生态系统的关系[6]。学科交叉与融合通常能够促成原创性科研和教学成果,它也是解决重大社会和技术问题的重要途径。风景园林学科的成长一直与社会和时代的发展紧密相关,当前以及未来的发展必定与生命科学、环境科学、社会学和美学等学科进一步深入交叉与融合。

2 风景园林与生命科学交叉融合背景下的教学探索

生命科学与人类生存和健康、经济建设和社会发展有着密切关系,是当今最受关注的基础自然科学之一。生命科学的本质是研究生命现象,探究生命活动的本质特征,找寻生命发生发展的规律,以及生物之间、生物与环境之间的相互关系,最终能够有效改善人类生活和居住环境。风景园林学科则担负着保护、恢复和建设生态环境、维护和改善人类生活质量、传承和弘扬中华民族优秀传统文化的重任[7]。风景园林与生命科学交叉融合背景下的教学内容注重引导学生从生命科学的基本原理去理解风景园林学科的基本问题,让学生对生物和人居环境有更多的了解,更好地认识人类与环境的关系,增强以人为本的意识。

目前风景园林与生命科学交叉课程在教材和教学方法等方面还处于探索阶段,交叉案例相对较少,在案例的时效性、鲜明性方面尤显不足,大大落后于人居环境设计实践的需求,社会需求、理论教学与实践教学结合不紧密。为了鼓励和促进学科的交叉和融合,培养学生的多学科知识背景和创新意识,2013年,同济大学景观学系在本科课程改革中尝试增设了《现代生命科学与人居环境》专业选修课。针对风景园林专业培养的要求,课程梳理和融合了风景园林与生命科学的基础知识,通过课程实践让学生了解生命的多样性,认识人类与环境的关系,掌握研究城市生态的基本模式。2016年课程团队在美国夏威夷大学马诺阿分校建筑学院开设了两个学期的《城市生态学》选修课,针对该校环境设计专业的发展需求以及当地人居环境的特点,相应地调整了教学内容,以课程实践为基础,以风景园林与生命科学交叉理论为核心,引导学生从学科交叉融合的角度思考当地城市生态问题的解决方案。

2.1 课堂专题内容

课程在教学过程中注重把握风景园林与生命科学的学术前沿和最新科研进展的交叉与融合。采用研究型教学思路,强化学生的创新思维训练,通过人居环境热点问题(如雨水收集、植物修复、城市农业、立体绿化)专题资料和论文搜集、实地调研与小论文的写作和讨论,引导学生们积极思考并参与课堂辩论、作品展示等教学环节,促进教与学互动,实现教学相长。课程讨论主要包括以下4个专题。

一是环境生态专题,主要涉及绿色基础设施、棕地修复、湿地修复、植物与微生物修复等。

二是人类生理和心理健康专题,主要涉及社区农场、园艺疗法与养老问题、食品安全等。

三是文学艺术专题,主要包括生物仿真与有机建筑(如查克·霍伯曼的玩具与建筑变形)、动漫和文学影视作品中的人居环境思考(如茱莉亚·罗伯茨主演的《永不妥协》揭露美国辛克利地下水镉污染问题)等。

四是城市未来探索专题,主要包括“互联网+”背景下的城市环境治理模拟、人类进化与未来智能城市畅想等。

2.2 实践教学内容

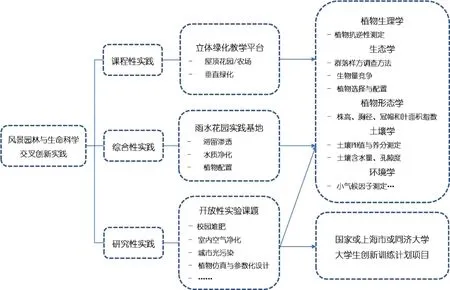

植物调节、改善生态环境以及营造景观一直是风景园林专业教学的重要组成部分。实践性教学环节是培养学生兴趣和能力的关键,不仅仅是让学生简单学习或记诵植物的分类知识,更要引导学生辨识和熟悉植物生境以及与周围环境之间的关系,增强学生对生态环境的感性认知和对城市生态系统特点的了解,通过生命科学交叉视角逐步启发学生掌握现代复杂风景园林工程的创新性思维。依托教学实践平台,课程在实践教学内容、形式和方法上进行了创新,将理论教学和设计实践相结合,课堂教学和课外创新训练项目相结合,激发学生积极思考、自主创新的兴趣(图1)。

课程性实践、综合性实践、研究性实践三个阶段性实践训练由浅入深、循序渐进,逐步引导学生自主进行研究。

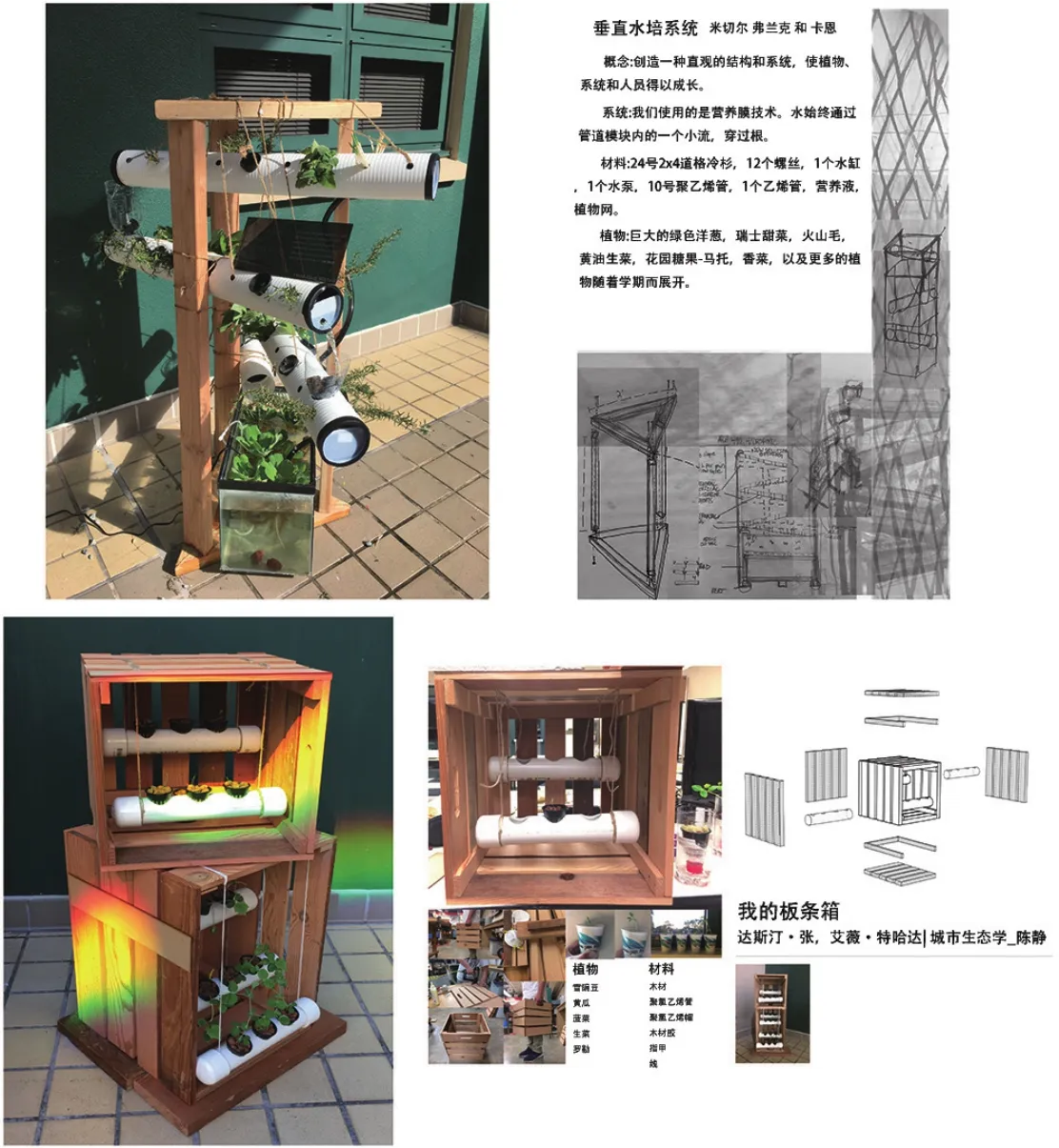

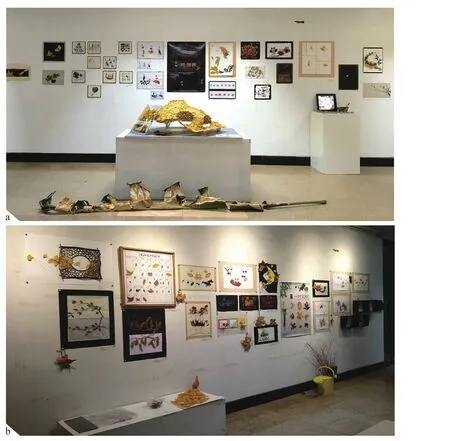

课程性实践一般根据课堂讲授内容来设计和制作模型。例如在微型立体绿化作品设计过程中,要求学生从功能多样性的角度配置不同性状的植物,熟悉植物的生物学特性,研究垂直绿化系统的生态效能,同时加强对本地植物的认知与应用(图2);针对粮食安全问题,要求学生思考在城市社区更新改造过程中如何整合农业生产,以满足日益增长的社区农业需求,其中以微型水培作品鼓励学生进行创新性思考(图3);通过观察和测试外界环境变化对植物的影响,了解植物在生理和形态上的响应;要求学生们在同济校园各处收集落叶,利用秋天叶色的渐变现象制作了一面“叶墙”,从风景园林专业角度表达了他们对生命科学的认识与理解。结合课程实践的“落叶展”已经连续举办了两年,学生参与积极性非常高,教学互动效果较好(图4)。

图1 风景园林与生命科学交叉与融合的创新实践教学内容框架示意Fig.1 the framework of teaching contents on innovative practices through interdisciplinarity across landscape architecture and life science

图2 夏威夷大学建筑学院本科生展示《城市生态学》课程中的微型立体绿化作品Fig.2 undergraduate students presenteing the mini vertical greenery projects in the course of Urban Ecology at the School of Architecture, University of Hawaii

图3 夏威夷大学建筑学院本科生在《城市生态学》课程中的微型立体水培农场作品Fig.3 undergraduate students presented miniature vertical hydroponics farming projects from the course of Urban Ecology at the school of architecture, University of Hawaii

图4 同济大学课程性实践中学生制作的“一叶知秋”落叶墙①(a:2015年;b:2016年)Fig.4 undergraduate students presenteing “One falling leaf is indicative of the coming of autumn” Leaf Wall Exhibition during course practices at Tongji University (a: in 2015;b: in 2016)

图5 夏威夷火奴鲁鲁市区A’ala口袋公园更新方案Fig.5 undergraduate students made renewal plans for A'ala pocket park in Honolulu, Hawaii

综合性实践结合社会热点问题,分组进行实地调研,提出场地规划设计方案。例如针对当前热门的城市农业实践活动,两门课程分别要求学生深入详细调研夏威夷火奴鲁鲁城市8个社区农场和上海中心城区街旁绿地、学校和居住区内部15个社区农园的现状,采用问卷和访谈的方式完成数据统计和调研报告的撰写,并针对社区农场现状和使用者的需求提出整改方案;针对夏威夷火奴鲁鲁城市大量无家可归人群占据市区公园的现象,要求学生调研公园附近居民的使用需求,提出口袋公园的更新方案(图5)。

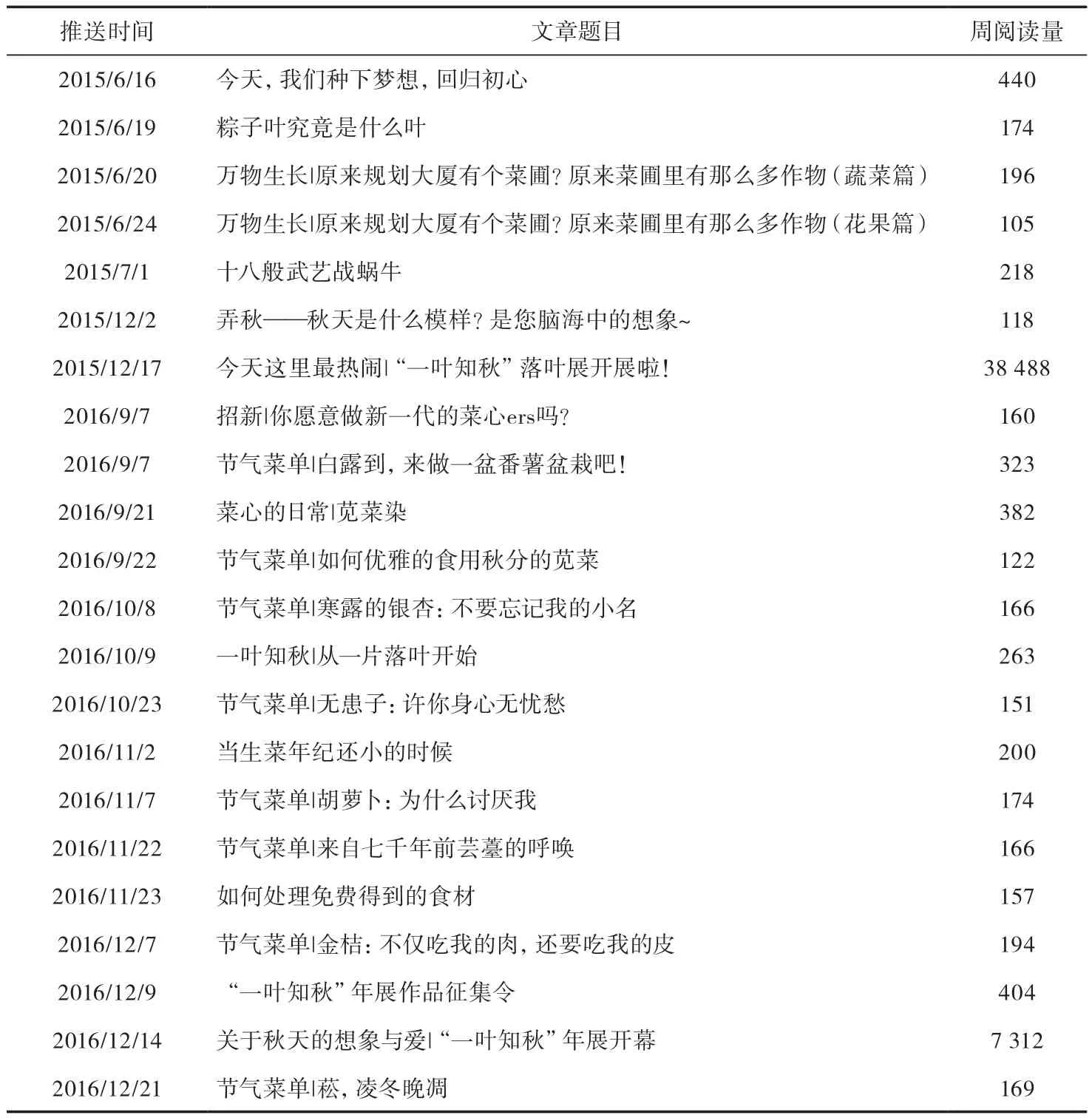

研究性实践尝试从课堂走向自然,激发学生探索自然的热情,开阔其思路,训练其开展科研工作,借鉴解决科学问题的途径和方法(“发现—归纳法”和“假说—演绎法”)指导其规划和设计实践。根据工科专业特点和“卓越工程师”培养要求,设置若干开放性交叉实验课题,加强学生实践和创新能力的培养,鼓励学生积极参加不同级别的大学生创新训练计划项目(students innovation training program,简称SITP)和设计竞赛。例如,课程小组参加了同济大学第七期SITP“上海主要CBD垂直绿化现状调查及优化方案研究”、同济大学第十期SITP“落叶归根——同济大学绿色低碳校园建设的园林堆肥装置设计及布局分析研究”以及2016年美国景观设计师协会(American Society of Landscape Architects,ASLA)设计竞赛,从风景园林与生命科学交叉融合的角度提出解决火奴鲁鲁公园无家可归人群社会问题的方案(Regenerate, Reconnect,Reintegrate-A landscape architecture strategy for a park with homeless issue in Honolulu)。其中,在立体绿化教学平台屋顶农场实践项目中,学生参与了蔬菜育苗、移栽、养护与收获的整个过程(图6),既激发了学生学习的兴趣和热情(学生自发申请了微信公众号“菜心Vegheart”并设计了logo,定期发布平台上植物生长情况和养护过程,并根据节气相应地推送主题文章,见表1),也强化了教学效果。同时,学生也学会了积极思考如何自主创新科研(例如落叶堆肥装置效果的改进、简易蜗牛捕捉器的制作、自制花椒驱虫水等课题),提高了自主研究学习的能力。

实践性教学环节通过课程性、综合性和研究性实践,辅以生命科学(植物生理学、植物形态学、生态学等)、土壤学、环境学等交叉学科理论知识和实验教学训练,以模块化的方式嵌入课程教学过程之中,通过阶段性成果汇报、模型制作与展示等多种方式,丰富了传统教学的内容和形式。此外,课程注重从学科交叉融合的角度启发和引导学生关注学术前沿和社会热点问题,促进非生物类专业工科学生对生态环境的理解和感悟,增强学生分析和解决实际问题的能力,从实践中不断加深对自己所从事专业的理解,巩固专业思想。理论联系实践,实践反诸于理论,从课程建设效果来看,理论教学与实践教学、社会需求(立体绿化、绿色基础设施、城市社区农场等热点问题)结合紧密,激发了学生学习以及创新实践的热情,国内外学生对课程的评教结果均为优良。

图6 同济大学景观学系学生参与立体绿化教学平台屋顶农场实践项目Fig.6 undergraduate students from Department of Landscape Studies at Tongji University participating in the rooftop farming projects

3 结 语

在国内和国外风景园林与生命科学交叉教学的初步探索与实践过程中,笔者发现课程实践显著提高了学生的创新意识和创新能力,见微知著,阶段性课程实践启发和引导了非生物类专业工科学生对生命科学的兴趣。未来可以通过设置与当地城市生态环境紧密联系的、具有人文特色的科研小课题和创新设计微项目,在高校内部鼓励多学科合作分享资源,不断丰富学生的视野,用研究科学问题的方式探索设计方案。课程实践内容更新要与时俱进,时间跨度可以更加灵活化,以加强实践效果的延续性,最终推进风景园林与生命科学学术前沿和最新科研成果在教学中的应用。促进学生全面发展,提高学生的综合素质和社会责任感,使之能够自觉地思考和探索自己所从事的专业如何更好地服务于人类社会的可持续发展。此外,要及时总结课程实践教学的经验和不足,不断提高教师自身的理论水平和实践能力,逐步完善风景园林与生命科学交叉融合的教学方法。

感谢上海同济城市规划设计研究院对同济大学景观学系立体绿化教学平台的大力支持。感谢同济大学和夏威夷大学双学位项目(DArch-Global Track Double Degree Program)的资助。感谢同济大学建筑与城市规划学院景观学系纪丹雯、邓文欣、王路遥、苏日、邱明、杨画策、巫依玲、陈裕玲、陈敏思、李佳佳、杨潇芬、罗蔚榕等同学的积极参与。

表1 同济大学景观学系立体绿化教学平台定期推送文章列表Tab.1 a list of regular updated articles for the vertical greenery teaching platform from Department of Landscape Studies at Tongji University

注释:

① 微信平台统计数据表明,7天内“落叶展”图文累计阅读人数为38 488,分享人数为1 819。

[1] 朱子明, 潘华华, 金姝兰. 关于专业选修课的重要性及现实意义的研究[J]. 学理论,2010(35): 266-268.

[2] 李嘉乐, 刘家麒, 王秉洛. 中国风景园林学科的回顾与展望[J]. 中国园林, 1999(01):38-41.

[3] 林广思. 1951—2006年中国内地风景园林学科与专业设置情况普查与分析[J]. 中国园林, 2007(05): 7-13.

[4] 高等学校风景园林学科专业指导委员会.高等学校风景园林本科指导性专业规范(2013年版)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

[5] 刘滨谊. 现代风景园林的性质及其专业教育导向[J]. 中国园林, 2009(02): 31-35.

[6] GOBSTER P H. Mining the Landscape:Themes and trends over 40 years of Landscape and Urban Planning[J].Landscape and Urban Planning,2014(126): 21-30.

[7] 李雄. 中国风景园林发展进入新时期[J].中国园林, 2011(06): 22.

图表来源:

图1:作者绘制

图2、6:作者拍摄

图3:作者拍摄绘制

图4:纪丹雯拍摄

图5:纪丹雯绘制

表1:作者绘制