调节胃肠道功能食品及其功效成分研究进展

吴邦富,幸红林,董绪燕,邓乾春,从仁怀,魏 芳,陈 洪,吕 昕,臧茜茜,黄凤洪

(1中国农业科学院油料作物研究所/油料脂质化学与营养湖北省重点实验室/农业部油料加工重点实验室,武汉 430062;2中国农业科学院油料作物研究所——无限极功能油脂联合实验室,武汉 430062)

胃肠道在多器官功能障碍综合症(MODS)上起着非常重要的作用。胃肠道也是体内的一个重要的内源性感染源和炎症介质扩增器,维护胃肠道的屏障功能可以有效减少肠源性感染和MODS的发生,主要措施包括消化道去污、提高胃肠道血供、清除氧自由基及维持营养等,从而防止胃肠道功能衰竭。

1 胃肠道疾病的发生机制

引起肠源性感染的主要原因:(1)肠道粘膜屏障遭到破坏:当人体受到创伤而失血性休克时,氧自由基和局部细胞因子会受到损伤,肠粘膜屏障遭到严重的破坏,从而导致肠源性感染;(2)肠道正常菌群失调:使用的抗生素不合理会引起肠道菌群失调,使得条件致病菌快速繁殖,从而导致肠源性感染;(3)局部与全身免疫功能下降:抑制免疫与感染之间相互影响,最终造成不可控制的感染[1]。

全国肠胃炎发病率达14.28%,患肠胃炎病人口达1 600万(经过确诊),其中城市发病率高于农村。由吸烟、饮酒、药物刺激等引起的消化性溃疡发病率南方要高于北方,城市要高于农村。胃肠道用药包括抗消化性溃疡药、止吐止恶心药、抗酸抗胃肠胀气用药、肠道抗炎药、消化药(包括酶制剂用药)、泻药、胃肠解痉药、抗胆碱药和胃动力药八大类别。治疗胃肠道疾病的西药虽然起效快,但是在临床上具有很大的副作用,对肝肾功能的伤害很大。广大患者普遍认为中医中药治疗胃肠道疾病比较有效,目前治疗胃肠道疾病常用的中药有党参、山药、白术、茯苓、黄芪、太子参、黄精、人参、白扁豆、薏仁、莲子、大枣等[2]。

2 辅助调节胃肠道功能食品

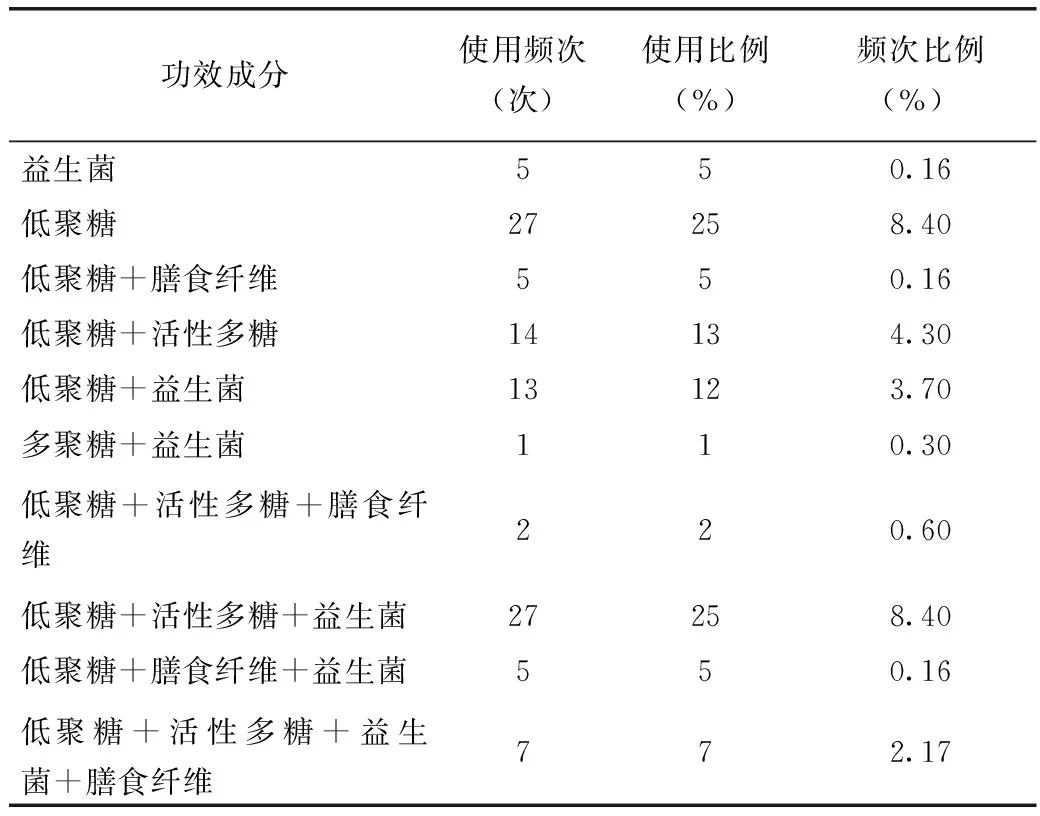

2.1 调节肠道菌群功能食品

调节肠道菌群功能食品主要以益生菌、可用于保健食品的中药、药食同源类中药和普通食品为主[3]。截至2016年7月1日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)数据查询结果显示,获得批准的国产调节肠道菌群功能食品共有106个,使用原料种类86种,累计频次387次。其中益生菌类15种,使用频次114次,按照使用频数排在前5位的依次为嗜酸乳杆菌、长双歧杆菌、干酪乳杆菌、嗜热链球菌和两歧双歧杆菌;其次是低聚糖使用频次最高,达47次,分别是低聚果糖28次和低聚木糖19次;药食同源的材料共18种,使用频次34次,按照使用频数前5位依次为陈皮、茯苓、决明子、砂仁、山楂;保健食品原料种类14种,使用频数为17次,按照使用频数前5位依次为党参、白术、番泻叶、白芍、生地黄;普通食品原料14种,使用频次为74次,按照使用频数前5位为柠檬、淀粉、玉米、苹果、菊苣菊粉;食品添加剂类25种,使用频次为148次,按照使用频次前5位为低聚果糖、糊精、低聚木糖、柠檬酸、异麦芽低聚糖。

已获批的辅助调节肠道菌群保健食品大致分为3种(表1)。第一种以益生菌为原料,对人体直接补充益生菌来调节肠道菌群。第二种以中药配伍其他营养强化剂或普通食品为原料,结合传统中药组方、现代中医理论以及现代营养医学配伍依据,添加不同类型的原料来调节肠道菌群。第三种为通过低聚糖和膳食纤维促进胃肠蠕动和消化,来调节肠道菌群。

表1 调节肠道菌群功能食品的功效成分的频次分析

2.1.1低聚糖类 低聚糖被益生菌利用并促使肠道有益菌大量增殖,增强益生菌的竞争优势。当低聚糖进入结肠后可以刺激结肠中的一种或少数几种益生菌的生长,有利于宿主的生长。非消化性物质低聚糖具有益生元的功能,能够促进双歧杆菌的生长,抑制条件致病菌和有害菌在肠内的繁殖,降低肠道有害菌的数量,从而调节肠道菌群微生态系统。研究表明,异麦芽低聚糖能够增加双歧杆菌的菌种数,从而促进肠道的蠕动、防止便秘、清除肠道,同时抑制有害有毒菌种的繁殖。顾清等[3]通过对40只小鼠分别饲喂低、中、高剂量的异麦芽低聚糖与空白组水作对照,发现异麦芽低聚糖可以促进双歧杆菌和乳杆菌的增殖,并抑制荚膜梭菌的生长。

Camielli[4]和Goossensa等[5]通过研究低聚糖对菌丝在肠黏膜上吸附的影响发现,低聚糖通过竞争性定植、产生酸类物质以及减少有害物质和肠道菌群中腐败菌的数量来调节胃肠道菌群的平衡。Lidestri等[6]研究了细菌表面的外源性凝集素与上皮细胞的特异性糖分子的结合能力,发现病原菌把低聚糖当做受体并与其结合,低聚糖代替了肠细胞受体类似物与病原菌结合。这样肠道致病细菌与低聚糖结合后留在小肠腔中,随粪便排出。

2.1.2活性多糖类 活性多糖对肠道黏膜与机体免疫过程、保护肠道屏障结构完整以及刺激肠道内分泌等方面具有重要的改善作用,能够调节肠道菌群,维持机体健康。徐永杰等[7]对牛蒡多糖不同的提取工艺进行研究,发现牛蒡多糖的加入使得乳杆菌和双歧杆菌大量增殖,并且添加牛蒡多糖的含量越高,乳杆菌和双歧杆菌的数量增加的也越多,而肠道内肠杆菌的数量并没有发生明显变化。陈清华等[8]对出生28d的断奶仔猪(体重均在8.898kg左右)分别饲喂不同含量牛膝多糖的日粮,发现加了牛膝多糖的猪仔肠道中大肠杆菌和双歧杆菌及乳酸杆菌数量明显增多。

2.1.3益生菌类 益生菌包括双歧杆菌(婴儿双歧杆菌、短双歧杆菌以及青春双歧杆菌)和乳杆菌(嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、鼠李唐乳杆菌、植物乳杆菌以及罗伊氏乳杆菌)两大类。肠道内的益生菌能够结合肠黏膜,从而形成肠道的生物屏障,利用自身的占位效应、与各种营养竞争以及分泌的各种代谢产物及细菌素来抑制条件致病菌和外来致病菌的增殖入侵。谢彩虹等[9]发现,嗜酸乳杆菌有助于经头孢曲松处理后的小鼠肠道内乳杆菌、双歧杆菌和肠球菌恢复到头孢菌处理之前的数量。赵胜娟等[10]对大鼠肠道的菌群进行了研究,发现纳豆芽孢杆菌在肠道的大量增殖消耗了肠道中的大量氧气,肠道内的氧浓度显著降低,厌氧菌双歧杆菌生长环境得到良好的改善,同时遏制了需氧菌(肠杆菌和肠球菌)的生长。

2.1.4膳食纤维类 膳食纤维在大肠发酵得到可使用的植物性成分、碳水化合物及其类似物。在第26届CCNFDU会议上定义膳食纤维是指小肠内不能消化吸收,聚合度不小于3(或10)的碳水化合物聚合物[11]。膳食纤维包括水不溶性膳食纤维和水溶性膳食纤维,不溶性膳食纤维促进肠道蠕动,而水溶性膳食纤维则影响可利用碳水化合物和脂质代谢而发挥代谢功能,膳食纤维中不溶性膳食纤维和水溶性膳食纤维的组成比例对膳食纤维生理功能的影响很关键[12]。

2.2 保护胃粘膜功能食品

保护胃粘膜功能食品主要以可用于保健食品的中药、药食同源类中药和普通食品为主。截至2016年7月1日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)数据查询结果显示,获得批准的国产保护胃黏膜功能食品共有77个,使用原料种类136种,累计频次429次。其中药食同源原料34种,累计频次168次,使用频次前10位依次为猴头菇、砂仁、葛根、茯苓、山药、陈皮、麦芽、白芍、蒲公英、枳椇子;保健食品原料47种,累计频次143次,使用频次前10位依次为蜂胶、党参、白术、黄芪、壳聚糖、红景天、吴茱萸、白芨、三七、木香;食品原料15种,累计频次35次,使用频次前5位依次为糊精、淀粉、大豆色拉油、蔗糖、杆菌;食品添加剂类原料40种,累计频次83种,使用频次前10位依次为明胶、甘油、蜂蜡、甜菊糖苷、柠檬酸、二氧化钛、甜蜜素、微晶纤维素、可可壳色、二氧化硅(表2)。

已获批的保护胃粘膜功能食品主要以药食同源原料和保健食品原料为主。研究表明,天然产物对胃黏膜的保护机制可分为以下五个方面:(1)提高机体免疫功能,包括提高免疫器官指数,促进脾淋巴细胞增殖,调节体液中炎症因子的平衡,增强NK 细胞功能,促进腹腔巨噬细胞吞噬能力以及调节相关的酶和激素水平;(2)提高胃黏膜组织的抗氧化能力,提高受损胃黏膜组织超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽酶活力(GSH),抑制丙二醛(MDA)的生成;(3)控制受损胃黏膜组织的炎症反应,平衡促炎因子和抑炎因子的表达;(4)调节黏膜上皮各类防御物质的表达,包括内源性前列腺素和各类生长因子(表皮生长因子EGF、碱性成纤维生长因子β-FGF和转化生长因子TGF-α等);(5)改善黏膜微循环,如升高胃黏膜血流量[13-14]。

表2 保护胃黏膜功能食品的功效成分的频次分析

2.2.1粗多糖类 研究发现,多糖对胃黏膜的保护作用主要有以下五个方面:(1)多糖对急、慢性溃疡有很大的抑制作用,并且能够减少胃酸的分泌;(2)多糖能够使防御因子(NOS、NO、EGF、EGFR)的内源性释放,提使劲膜的再生修复能力得到提高,胃黏膜防御机制得到增强,溃疡能够很快地愈合;(3)多糖具有很强的抗氧化能力,使得胃黏膜上皮细胞抗H+的能力得到很大的增强,并且使胃黏膜的营养得到改善,同时能够修复受损胃黏膜;(4)多糖能够正向调节胃肠蠕动并促进排便运动以及胃肠排空;(5)多糖能够提高胸腺细胞和脾脏淋巴细胞的数量以及自然杀伤细胞的能力,使得机体对抗胃炎的免疫力得到增强[15-16]。

2.2.2黄酮类 当胃溃疡胃黏膜损伤因子和保护因子失去平衡时会造成胃溃疡,不仅会在很大程度上损伤胃酸、胃蛋白酶、幽门螺旋杆菌、药物损害及氧自由基等,而且还会降低胃黏膜屏障、细胞膜完整性、细胞再生能力、血液供应等对胃黏膜的保护作用。研究表明,胃黏膜屏障中最重要的一个影响因子就是胃黏膜上皮覆盖的粘液凝胶,它作为非流动层可以减慢胃腔内氢离子向胃黏膜内的扩散;胃黏膜血管在舒血管因子一氧化氮的作用下扩张能够提高胃血流量,使得胃黏膜上皮完整地包裹在胃黏膜上,从而修复黏膜损伤。

江涛等[17]利用无水乙醇导致大鼠胃黏膜损伤,结果表明,高良姜总黄酮对于无水乙醇致胃黏膜损伤的大鼠可以增加其胃壁结合处的黏液量,提高胃黏膜体内抗氧化物质超氧化物歧化酶活性和降低丙二醛的数量,保护无水乙醇致胃黏膜损伤。

2.2.4皂苷类 胃黏膜包括上皮细胞层和固有层,上皮细胞层覆盖于胃上,固有层含有丰富的胃腺。胃黏膜局部微环境处于一个动态平衡,只有当防御因子(粘液、碳酸氢盐屏障、表皮生长因子等内源性活性物质)和侵袭因子(如HP、乙醇、NSAID、胃酸/胃蛋白酶等)之间保持生理平衡时,胃黏膜才会保持健康的状态。乙醇可以轻易地诱发急性胃黏膜损伤,由于无水乙醇能够直接对细胞造成损伤,破坏胃黏膜屏障的完整性,导致炎症渗出、水肿、糜烂、出血或浅溃疡[20]。

皂苷类化合物在中药黄芪中是功效成分之一,黄芪的重要活性成分包括AST及AST-Ⅳ。研究发现,AST与AST-Ⅳ都可以减轻胃黏膜损伤,但是AST与AST-Ⅳ保护胃黏膜在用量上存在明显差别[21]。

2.3 促进消化功能食品

促进消化功能食品主要以可用于保健食品的中药、药食同源类中药和普通食品为主。截至2016年7月1日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)数据查询结果显示,获得批准的国产促进消化功能食品共有95个,使用原料种类110种,累计频次629次。其中药食同源原料39种,累计频次391次,使用频次前7位依次为山楂、麦芽、茯苓、陈皮、山药、莱菔子、白扁豆;保健食品原料23种,累计频次47次,使用频次前4位依次为太子参、党参、黄芪、木香,占总频次的59.6%;食品原料15种,累计频次86次,使用频次前4位依次为白砂糖、糊精、蔗糖、淀粉,占总频次的72.5%;食品添加剂类原料33种,累计频次105种,使用频次前5位依次为硬脂酸镁、柠檬酸、葡萄糖酸锌、牛磺酸、甜菊糖甙。

消化不良不仅包含胃和十二指肠区域的消化不良症状,还包括可引起消化不良症状的器质性、系统性或代谢性疾病的一组临床综合征。药食同源类以及保健食品类原料能够刺激离体十二指肠兴奋作用,并且能够解除由肾上腺素引起的十二指肠收缩的抑制,能够促进物理性消化及化学性消化,提高胃蛋白酶活性和胃蛋白酶排出量,提高了食物利用率,促进小肠运动[22-23]。

2.4 通便功能食品

通便功能食品主要以可用于保健食品的中药、药食同源类中药和普通食品为主。截至2016年7月1日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)数据结果显示,已经有575个国产通便功能食品获得批准,使用原料种类266种,累计频次2 243次。其中药食同源原料53种,累计频次615次,使用频次前5位依次为决明子、火麻仁、莱菔子、郁李仁、蜂蜜;保健食品原料88种,累计频次660次,使用频次前5位依次为芦荟、当归、番泻叶、黄芪、大黄;食品原料77种,累计频次579次,使用频次前20位依次为果糖、维生素、淀粉、绿茶、糊精、杆菌、葡萄糖、大豆油、魔芋、水苏糖、奶粉、燕麦、乳糖、白砂糖、胡萝卜、茶叶、红茶、小麦纤维、螺旋藻、苹果;食品添加剂类原料48种,累计频次389种,使用频次前5位依次为木糖、硬脂酸镁、明胶、甘油、蜂蜡、二氧化钛。

已获批的通便功能食品大致分为两种。第一种以药食同源、保健食品原料中药配伍营养强化剂为原料;第二种通过低聚糖和膳食纤维促进胃肠蠕动和消化,达到通便功效。

3 调节胃肠道功能食品的市场现状及展望

《中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)》明确提出,要利用市场机制的手段,采用现代营养理念促进人们对食品的消费,形成以营养为先导、现代的食品产业体系,以促进生产、消费、营养、健康的需求。营养保健食品的扩张速度已经超乎想象,而调节胃肠道功能食品的主要原料,中药原料的中药理论、药效组分理论、使用剂量等对于保健品功能实现有着重大影响。安全、有效是我国保健食品研发应遵从的两大基本原则,对中国保健食品市场的操作规范和良性循环具有重要的促进作用,也为中国保健食品市场的长足发展打下了坚实的基础。因此,只有根据目前胃肠道疾病的中西医发病机制的研究结果,选择安全、有效的保健食品功能原料,同时明确不同原料的调节胃肠道的功效成分及其调节机制,才能够开发出更加安全、有效、创新的调节胃肠道功能保健食品。综上所述,调节胃肠道功能保健食品的研发应从调节肠道菌群、促进消化、通便和保护胃粘膜损伤出发,选择具有针对性调节胃肠道机制的原料,明确配伍依据,才能满足越来越多具有潜在肠道疾病威胁人群的健康需求。◇

[1]陈德昌.肠源性感染的基础与临床[A]. 第六届全国危重病学术交流会论文汇编[C].

[2]侯正军,陈鸿.中医药防治胃肠疾病的优势与进展[J]. 中医药管理杂志,2016(5):5-6.

[3]顾清,杨溢,江国虹.异麦芽低聚糖对肠道菌群的调节作用[J]. 卫生研究,2003,32(1):54-56.

[4]Carnielli,V.P,Luijendijk I.H.T,Goudoever J.B.V,et al.Structural position and amount of palmitic acid in infant formulas:effects on fat,fatty acid and mineral balance[J]. Gastroenterology and Nutrition,1996,23(5):553-560.

[5]GoossensaD,Jonkers D,RusselM,et al.Survival of the probiotic,L.plantarum299v and its effects on the faecal bacterial flora,with an without gastric inhibition[J]. Digestive and Liver Disease,2005,37(1):44-50.

[6]Lidestri M,Casetta P,Jelinek J,et al.Supplementation of an oligosaccharide mixture to a bovine milk formula increases counts of faecal bifidobacteria in preterm infants[J]. Arch Dis Child Fetal Neonatal,1994(86):F178-F81.

[7]徐永杰,张波,张祎腾.牛蒡多糖的提取及对小鼠肠道菌群的调节作用[J]. 食品科学,2009,30(23):428-431.

[8]陈清华,贺建华,刘祝英.牛膝多糖对仔猪肠道微生物及小肠勃膜形态的影响[J]. 湖南农业大学学报,2007(12):723-726.

[9]谢彩虹,袁静,王瑞君.嗜酸乳杆菌对抗生素诱导小鼠肠道菌群失调的作用[J]. 肠外与肠内营养,2007,14(3):132-136.

[10]赵胜娟,罗红霞,任发政.益生菌调节肠道菌群的研究现状[J]. 乳品加工,2007(10):28-31.

[11]曾霞娟,刘家鹏,严梅娣.膳食纤维对胃肠道作用的研究进展[J]. 微量元素与健康研究,2011,28(1):52-55.

[12]陈亚非,蔡杰.低聚果糖与小麦纤维—复合膳食纤维调节肠道菌群作用的研究[J]. 食品营养,2005(6):167-169.

[13]彭元杰.胃黏膜保护机制的论述[J]. 中国医药导报,2008,5(16):30-31.

[14]马志琳,崔梅花.胃粘膜保护机制的研究现状与进展[J]. 胃肠病学和肝病学杂志,2015(4):373-377.

[15]李莲,朱辉,任永生.脂多糖对胃黏膜上皮细胞株的保护作用及其机制[J]. 山西医科大学学报,2005,36(2):133-135.

[16]阮研硕,赵江燕,李艳梅.岩藻多糖对急性酒精性胃黏膜损伤的保护作用[J]. 中国食品学报,2015,15(1):19-24.

[17]江涛,唐春萍,冯毅凡.高良姜总黄酮对实验胃黏膜损伤的保护作用及其机制[J]. 中草药,2009,7(7):1117-1119.

[18]王志聪,孙京沙,倪鑫.鳕鱼皮胶原蛋白肽的抗酒精性胃溃疡作用[J]. 中国海洋药物,2012(10):17-22.

[19]陈国裕,王志荣,陈锡美.热休克蛋白在胃黏膜保护中的作用[J]. 世界华人消化杂志,2002,10(8):969-971.

[20]孙雪莲,黄可儿,匡忠生.黄芪皂苷类不同有效组分对大鼠急性胃黏膜损伤的保护作用研究[J]. 中华中医药杂志,2011(5):1181-1185.

[21]米红,李燕舞,王晓燕.黄芪总苷对脾虚大鼠胃黏膜保护机制探讨[J]. 中药药理与临床,2012,28(5):61-63.

[22]仝甲钊,曲波,王蓓蓓.功能性消化不良的发病机制[J]. 世界华人消化杂志,2013(3):785-790.

[23]陈鹏,王春松,孔令斌.胃动素与功能性消化不良研究进展[J]. 中国实用医药,2008,3(10):187-189.