上海市超市预包装零食营养标签现况

陈锦君,孙丽红

(上海中医药大学公共健康学院食品卫生与营养学系,上海 201203)

目前,世界各国对食品营养标签都给予了较高的重视,并建立相应的法规进行管理。近年来,我国正在加大营养标签管理的力度,在2013年开始实施我国首个营养标签强制性国家标准GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》(以下简称《通则》)[1]。《通则》实施两年来,其实施的效果如何,目前国内外文献报道较少。国内与进口食品的营养标签调查对比在这一领域也非常少见。本研究既可以观察《通则》实施后营养标签标识情况和国内与进口食品营养标签的差异,同时也为《通则》实施后效果评估提供数据,为进一步规范营养标签标识以及修订完善《通则》,提供科学依据和资料。

1 对象和方法

1.1 研究对象

根据《中国食品工业标准汇编——食品分类卷》调查6类零食小吃,包括凉果蜜饯类、膨化食品类、糖果类、干果类、肉干鱼干类。共收集871个食品预包装标签,其中国内零食有386个、进口零食有485个。

1.2 方法

2015年12月—2016年3月,在上海市8所不同的大型超市(因其均为连锁经营,超市覆盖上海市各个地区)进行调查。国内零食来源的超市有麦德龙、家乐福、沃尔玛、大润发。进口零食来源的超市有上海城市超市司(CITY SHOP)、city’ super、马莎百货Marks & Spencer、Ole’精品超市。

现场调查:应用预包装食品营养标签调查法(FLAPS)[2]。在超市授权的前提下,用数码相机或其他照相设备进行照片拍摄,获得营养标签初始信息。在未通过超市授权时,采用购买的方式以获得营养标签初始信息。

数据分析:将所有的调查数据输入 Excel 里建立数据库,采用 SPSS 20.0软件包进行数据分析,数据用率或构成比(%)表示,采用Pearson卡方检验对组间率或构成比的差异进行检验,当条件不满足卡方检验时,采用校正卡方检验或Fisher精确检验,以P<0.05作为差异有统计学意义标准。

1.3 工作定义

1.3.1判定有无食品营养标签 《通则》强制要求标示1+4内容,即能量和蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠4项核心营养素含量和NRV%,故缺乏此信息的食品定义为无营养标签。

1.3.2判定营养成分表标识是否规范 参照《通则》中表1能量和营养成分名称、顺序、表达单位、修约间隔和“0”界限值和附录B营养标签格式对营养成分表标识的规定。

1.3.3判定有无营养声称 若预包装食品营养标签有对食品营养特性的描述和声明,如能量水平、蛋白质含量水平的信息则判定有营养声称。营养声称包括含量声称和比较声称。含量声称描述食品中能量或营养成分含量水平的声称。声称用语包括“含有”、“高”、“低”或“无”等。比较声称是与消费者熟知的同类食品的营养成分含量或能量值进行比较以后的声称。声称用语包括“增加”或“减少”等。详见《通则》附录 C对能量和营养成分含量声称和比较声称的要求、条件和同义语的规定。

2 结果与分析

2.1 食品营养标签标识率情况

本次调查中,国内零食营养标签标识率为98.7%(5/386),国外零食营养标签标识率为99.8%(1/485)。采用校正卡方检验,结果显示,国内和进口零食标识率差异没有统计学意义(χ2=2.305,P=0.129<0.05)。

本调查与2008年(《规范》实施后)的调查结果[3]及2013年(《通则》实施过渡期)的调查结果[2]对比显示,不同年份的标识率差异有统计学意义 (χ2=774.224,P=0.000<0.001),进一步采用卡方分割法进行两两比较,2008年标识率低于2013年,差异有统计学意义(χ2=156.099,P=0.000<0.001),2008年标识率低于2015年,差异有统计学意义(χ2=842.860,P=0.000<0.001),2013年标识率低于2015年,差异有统计学意义(χ2=339.501,P=0.000<0.001)(表1)。

表1 上海超市零食营养标签标识率对比

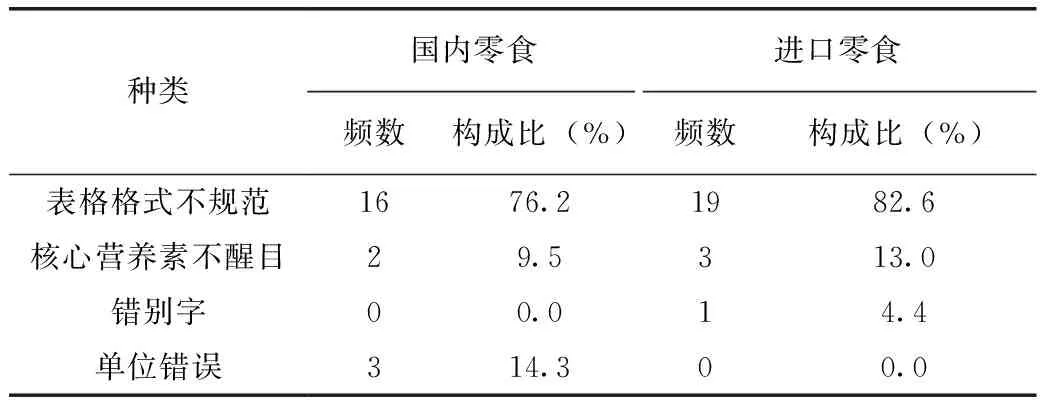

2.2 营养成分表标识情况对比

本次调查中,国内零食营养成分表规范率为93.26%(360/386),国外零食营养成分表规范率为95.26%(462/485)。采用卡方检验,结果显示,国内与进口零食营养成分表规范率差异没有统计学意义(χ2=1.609,P=0.205>0.05)。在营养成分表不规范标识种类方面有4种情况。Fisher精确检验结果可见,国内与进口零食不规范标识种类构成比差异没有统计学意义(F=3.979,P=0.221>0.05)(表2)。

表2 营养成分表不规范标识种类

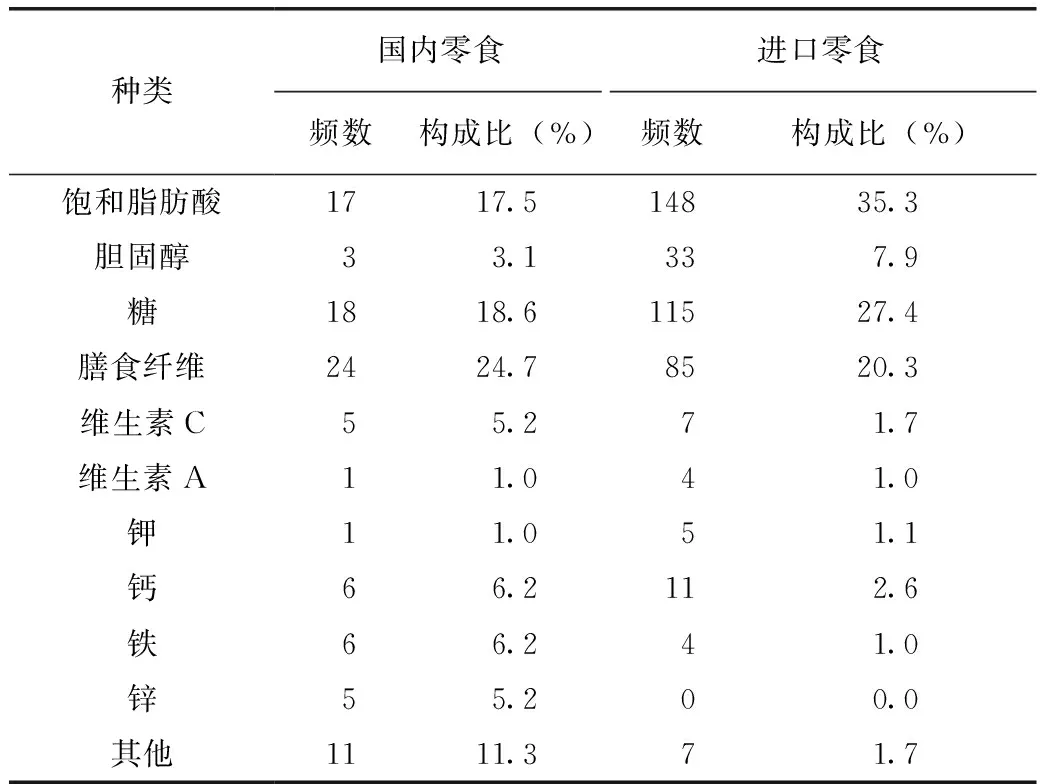

2.3 可选择(主动)的营养素标识情况对比

本次调查中,国内零食可选择的营养素标识率为24.35%(94/386),进口零食可选择的营养素的标识率为38.35%(187/485),差异有统计学意义(χ2=19.308,P=0.000<0.001),进口零食可选择的营养素标识率要高于国内零食。

在本次调查中,可选择的营养素的标识有11个种类,采用F精确检验表明,国内零食和进口零食可选择的营养素标识构成比差异有统计学意义(F=61.361,P=0.000<0.001),国内零食钙、铁、锌、其他、膳食纤维、维生素C的比例高于进口零食,而饱和脂肪酸、胆固醇、糖的比例低于进口零食(表3)。

表3 可选择的营养素的标识情况

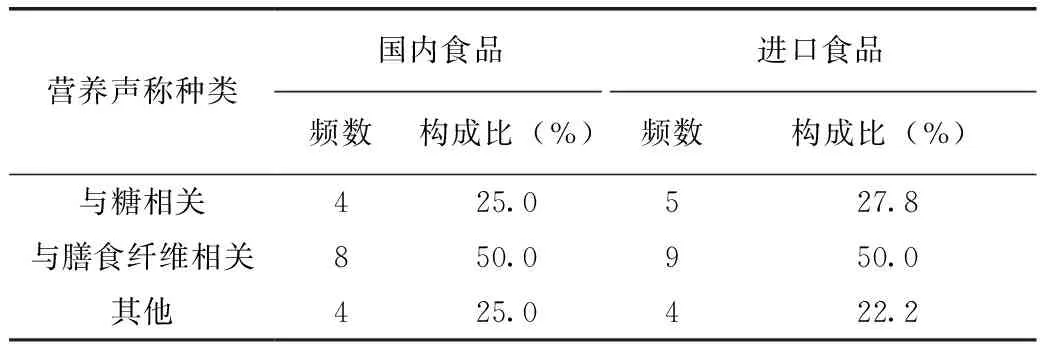

2.4 营养声称的标识情况对比

此次调查中,国内零食的营养声称有16个,进口零食营养声称有18个,均符合《通则》所规定的要求。采用F精确法进行检验,结果可见,国内食品与进口食品营养素营养声称标识情况构成比差异没有统计学意义(F=0.180,P=1.000>0.05)(表4)。

表4 各营养素营养声称情况

2.5 致敏原标识情况

本次调查中,国内零食致敏原标识率28.76%(111/386),进口零食致敏原标识率为37.73%(183/485)。采用卡方检验比较得出,进口零食的标识率要高于国内零食的标识率,差异有统计学意义(χ2=7.744,P=0.005<0.01)。

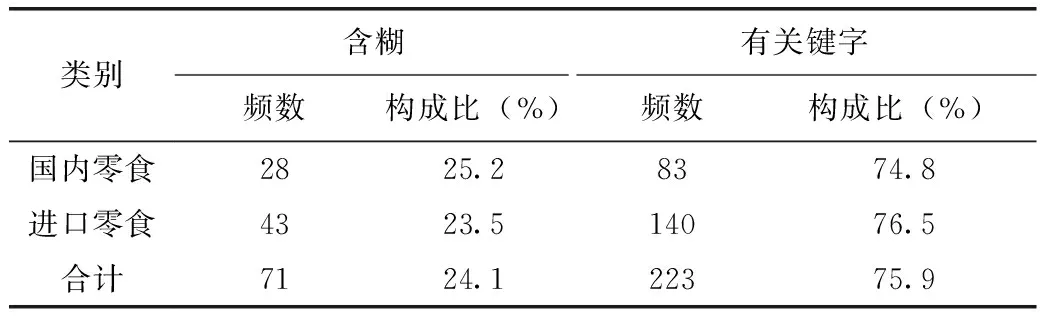

致敏原的标识表达方式分为2种情况。“含糊”指致敏原标识中没有含有“过敏”或“致敏”的关键字。结果可见,国内食品与进口食品致敏原标识(含糊和有关键字)构成比差异没有统计学意义(χ2=0.113,P=0.737>0.05)(表5)。

表5 致敏原标识情况

3 讨论

本研究显示,上海零食营养标签的标识率在《通则》实施两年后显著提高。国内与进口零食标识率和规范率上没有差异,营养成分表不规范的种类也相似,所选择的都是大众所熟知的营养素,通俗易懂的言语,使消费者更加充分理解该产品存在的营养价值。

进口零食的可选择营养素标识率和致敏原标识率均高于国内零食,说明国内企业在主动性及对致敏原的重视程度上还存在可提升空间,但在进口与国内零食中均存在致敏原标识含糊的现象。《通则》上没有对致敏原标识的标准用语等进行详细的规定,各厂家对致敏原标识的表达方式也各不相同。部分企业为了减少营养声称不规范标识所带来的风险而选择不标识[4]。缺少“过敏”或“致敏”关键字标识,不易引起消费者的关注,且对一般人来说,很难明白这是一种致敏原的提示[5]。

中国目前《通则》中所推荐的致敏原标识的8种食物均采用的是国际食品法典委员会所公布的过敏食物。由于各地区居民对食物的适应性存在差异,对引起致敏的食物也不完全相同[6-7]。所以,这8种过敏食物是否适用于我国居民还有待进一步的研究调查[8]。可见,开展全国致敏原的调查工作,制定切合中国实际的致敏原标识的相关法规,保护国人健康显得尤为重要和紧迫。

本研究不同于以往的超市食品营养标签调查[9-10],本次调查对象只是零食类食品,并且增加对致敏原的调查。因为考虑到随着生活水平的提高,居民对零食的摄入增加,特别是儿童青少年[11],使得零食成为日常膳食的一部分。本研究增加了致敏原标识的调查,为进一步了解我国致敏原的标识情况,为我国今后致敏原的相关管理提供依据。

在上述调查结果中造成食品营养标签标识不规范的原因可能是企业对《通则》中的要求了解不够详细;某些小型的食品企业不愿意在营养标签上营养成分含量的检测上花费成本,甚至没有检测企业生产的食品就直接使用其他企业相似产品的营养标签作为自己产品的营养标签[12];为了吸引消费者购买食品,错误、虚假地标识和声称产品的营养成分含量[13]。

本次研究也存在一定的不足之处,在于2008[3]年和2013[2]年的调查结果对比中,可能由于所调查的零食种类不完全一致,导致标识率会比前几年明显增高。调查地点仅局限于上海市的大型超市,使得各种指标都达标,所以存在一定代表性不足。将来的调查中,可以综合调查多个不同经济发展水平的城市的超市,为《通则》实施后效果评估提供更有代表性的数据。◇

[1]中华人民共和国卫生部.GB28050-2011 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S].北京:中国标准出版社,2011.

[2]刘抚,陶晔璇,蔡威.上海市预包装食品营养标签现状调查[J].上海交通大学学报(农业科学版),2014,32(5):70-75.

[3]陈秋玉,孙建成,王文国,等.上海市售预包装食品营养标签现况分析[J].上海预防医学,2010,22(6):336-338.

[4]张霞,赵天来,赵良娟,等.食品过敏原标签管理[J].食品安全质量检测学报,2014(6):1876-1880.

[5]高东微,刘津,刘中勇,等.全国出口预包装食品致敏原成分标识调查分析报告[J].食品工业科技,2009(12):455-458.

[6]Jeff Barach.规范过敏原标签法规是保护消费者的最佳方法[J]. 食品安全导刊,2015(28):50-51.

[7]Lee Alison Joanne,Thalayasingam Meera,Lee Bee Wah.Food allergy in Asia:how does it compare?[J].Asia Pacific Allergy,2013,3(1):3-14.

[8]陈君石.食物过敏:一个值得关注的毒理学研究领域[J].中国药理学与毒理学杂志,2013,27(S1):1-2.

[9]王丽,谷雨芳,郑璐,等.扬州市超市预包装食品标示营养标签的现状调查[J]. 江苏科技信息,2016(34):73-75、80.

[10]张丽丽.驻马店市预包装食品营养标签标示及消费者认知现状调查[J].食品安全导刊,2016(12):136-137.

[11]曹志娟,王书梅,郭家宁,等.上海市某区小学生零食消费现况[J].中国学校卫生,2015,36(10):1469-1471.

[12]梁咏瑜,赖文婷,郭丽仪.食品营养标签相关标示规定及营养标签常见问题[J]. 食品安全导刊,2017(15):59-60.

[13]姚柔娇.食品营养标签常见问题及规范措施[J]. 粮食流通技术,2017(8):56-58.