中国大健康德治原理对中医诊断的整合

李传林

(西华大学 四川成都 610039)

中国式治理是一个系统工程,它由道治、德治、仁治、义治、礼治、法治、圣治、民治子系统组成,德治是其中重要环节。对这一治理系统具有根本性、基础性、长久性影响的是其背后由道、德、仁、义、礼、法、圣民子系统构成的文化系统,德文化是其中重要地位仅次于道文化的有机组成部分。我们这里理解的德是理论与实践空间并存而时间继起的系统思维。把八治融合于现代系统管理和大健康管理所得出的八治原理,对中医健康管理应当适用。大健康德治系统是一个生态系统工程,既遵从一般德治原理,又遵从生态德治原理。中医诊断是健康德治重要组成部分。大健康德治原理对中医诊断思维及操作方式的完善有直接启发。

一、大健康与中医健康德治系统

大健康把人体作为一个有机系统,由原生、生态、生体、生理、心理、心灵、心宿、众心等子系统构成,相应地,大健康系统由原生健康、生态健康、生体健康、生理健康、心理健康、心灵健康、心宿健康、众心健康等子系统构成。中医把人体作为一个有机整体,强调人与天地相应、与自然环境密切相关,由自然环境(天人合一观)、阴阳(阴阳说)、气精神(精气神说)、五脏(五行说)、藏象(藏象说)(或分可为五脏-情志和脏腑-经络且分别并入五脏和经络)、经络(经络说)、形体官窍(体表官窍说)、气血津液(气血津液说)等子系统构成,其健康系统由自然环境平衡、阴阳平衡、气精神平衡、五脏-情志平衡、脏腑-经络平衡、形体官窍平衡、气血津液平衡等子系统构成。因为大健康系统≈中医健康系统≈平衡系统,故可以论证得出:(原生健康=原生平衡)≈(整体平衡=自然环境内化平衡)∈(道平衡),(生态健康=生态平衡)≈(阴阳平衡=辩证平衡)∈(德平衡),(生体健康=生体平衡)≈(气精神平衡=物能信息平衡)∈(仁平衡),(生理健康=生理平衡)≈(五行平衡∽生理平衡)∈(义平衡),(心理健康=心理平衡)≈(脏腑平衡∈藏象平衡≈五脏平衡∽情志平衡)∈(礼平衡),(心灵健康=心灵平衡)≈(经络平衡=伦理平衡)∈(法平衡),(心宿健康=心宿平衡)≈(形体官窍平衡=哲理平衡)∈(圣平衡),(众心健康=众心平衡)≈(气血津液平衡=道理平衡)∈(民平衡)。如,对最后一个平衡,不仅人体作为整体在内运化输布并与外疏通交换气血津液,而且气血津液本就既是活性微生物又是理化营养物,其与自然和社会交换交流,必依循自然和社会之规律,以顺应和适应外部环境。

与大健康系统相对的非健康系统,由非健康、亚健康、不健康、疾病、不健全、不安全、灾祸、垂死等因素构成,就需要治理,其治理系统由原生治理、生态治理、生体治理、生理治理、心理治理、心灵治理、心宿治理、众心治理等子系统构成。中医健康系统总体或结构失衡就产生非健康系统,如自然环境失衡、阴阳失衡、气血津液失衡或气精神失衡、五行失衡(外在身体或人体整体失衡,内在生理失衡)、情志失衡(心理失衡)、伦理失衡(心灵失衡)、信仰失衡(心宿失衡或哲理失衡)、社会失衡(众心失衡或道理失衡)等造成,就需要治理或调适,可以论证其治理或调适系统包括自然环境调适、阴阳调适、气血津液或气精神调适、五行调适(身体调适和生理调适)、情志调适、伦理调适、信仰调适、社会调适等系统。我们知道,大健康治理系统另一表达是由原生、生态、生体、生理、心理、伦理、哲理、道理等子治理系统构成。运用管理弹性和跳跃性原理,可得出中医健康治理系统包括阴阳、气血津液、五行、情志、伦理、信仰、社会、自然环境等调适系统。运用管理完美性和闭环原理、层次性和能级原理,可以论证变换为阴阳、气血津液、生体、脏腑、情志、伦理、信仰、社会等调适系统,以与大健康治理系统结构保持本质一致性。

作为一般治理系统重要一环的德治也必然是一个系统且进行着系统治理。如果德思维系统犹如由思根、思本、思方、思的、思序、思规、思主、思用等子系统所构成,那么其治理系统应是由思根治、思本治、思方治、思的治、思序治、思规治、思主治、思用治等子系统构成。根据德治思维基本特性,大健康德治系统为有机、辩证、联系、动态、文礼、行矩、主治、客用等子系统组成,可以论证它们正好对应德道(思根)、德性(思本)、德仁(思方)、德义(思的)、德礼(思序)、德法(思规)、德圣(思主)、德民(思用)之治。如联系与思方对应,健康因素与健康因素之间、健康因素与非健康因素之间、非健康因素与非健康因素之间环环关联、丝丝相系,通过治理以阻断非健康因素与健康因素的联系而防止其传化,阻断非健康因素之间的联系而防止其恶化,此即德仁(思方)之治。大健康德治系统与一般德治系统在要素性质和结构功能上是一致的。对中医而言,德的实质就是诊断,德治就是既诊断辨证又对证施治,因为重点探讨诊断,所以德治≈诊断。中医的“病”就是非健康或不健康等状况,治理各类“病”,适用德治思维模式,其德治系统由治预病、治未病、治小病、治大病、治末病、治再病、治善病、治己病等子系统构成,几乎覆盖大健康所有问题。因此,可以论证得出大健康与中医健康德治对应关系即:(思根治)≈(治预病)∈(德道之治),(思本治)≈(治未病)∈(德性之治),(思方治)≈(治小病)∈(德仁之治),(思的治)≈(治大病)∈(德义之治),(思序治)≈(治末病)∈(德礼之治),(思规治)≈(治再病)∈(德法之治),(思主治)≈(治善病)∈(德圣之治),(思用治)≈(治己病)∈(德民之治)。如,对第一个对应关系,注重从根源上、根本上和源头上把握健康问题原发条件和环境并超前消除,以阻断问题产生。

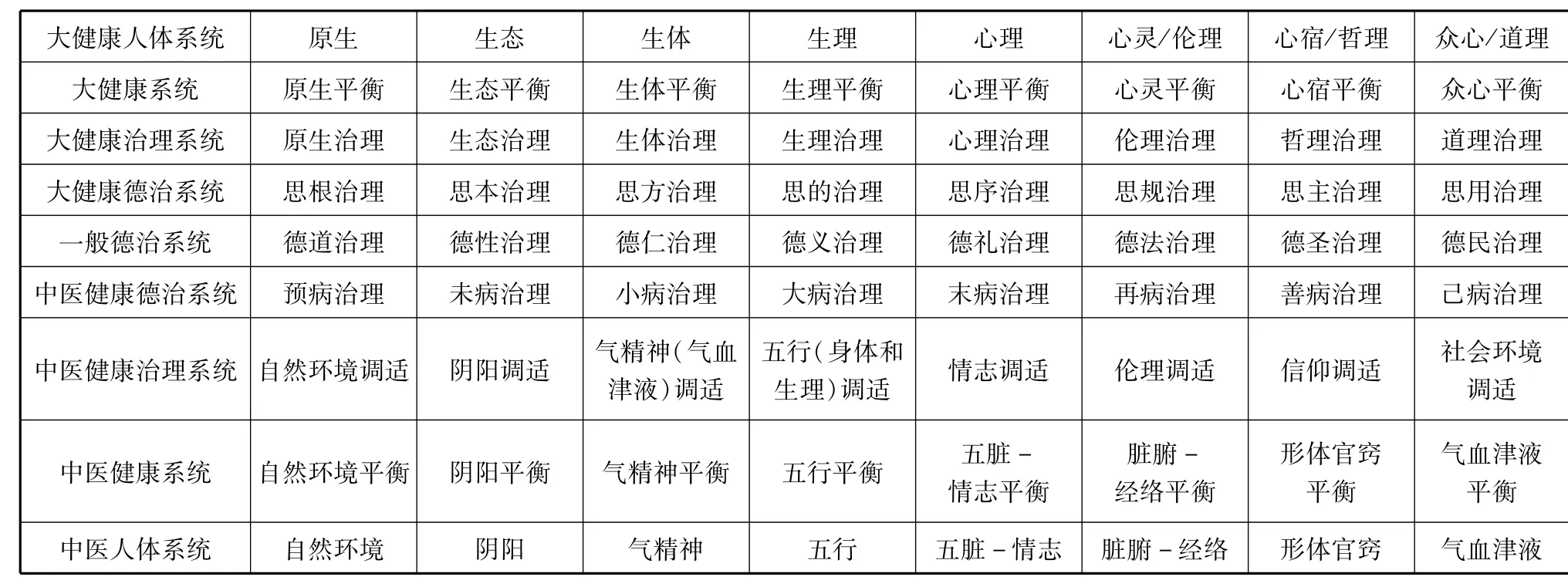

表1 大健康与中医健康德治系统对照

二、大健康与中医健康德位生态德治系统

大健康人体德位系统是一个生态系统,由创生元态、生成性态、生存状态、生长势态、生境位态、生发适态、整生样态、共生通态等子系统构成。相应地,大健康德位生态系统由创生元态健康、生成性态健康、生存状态健康、生长势态健康、生境位态健康、生发适态健康、整生样态健康、共生通态健康等子系统构成。健康特定含义分别是创生元态健全性、生成性态有机性、生存状态和谐性、生长势态持续性、生境位态有序性、生发适态竞合性、整生样态完整性、共生通态联动性,可简称元态、性态、状态、势态、位态、适态、样态、通态等八态健康,其健康标志分别是健全性、有机性、和谐性、持续性、有序性、竞合性、完整性、联动性。中医人体德位生态系统,包括阴阳、有机、整体、辩证、脏腑(五脏)(络合藏象)、经络、形体官窍、气血津液(络合自然生态气精神)等系统。中医健康德位生态系统,由阴阳平衡(本体平衡)、有机平衡(如气精神平衡)、整体平衡(如五行平衡)、辨证平衡(如藏象平衡、正邪平衡)、五脏平衡、经络平衡、形体官窍平衡、气血津液平衡等系统构成,其健康标志分别是健全性、有机性、和谐性、持续性、有序性、竞合性、完整性、联动性。可以论证得出对应关系:(元态健康∽元态平衡)≈(阴阳平衡)∈(生道平衡),(性态健康∽性态平衡)≈(气精神平衡)∈(生德平衡),(状态健康∽状态平衡)≈(五行平衡)∈(生仁平衡),(势态健康∽势态平衡)≈(正邪辩证平衡∈(生义平衡),(位态健康∽位态平衡)≈(五脏平衡-情志平衡)∈(生礼平衡),(适态健康∽适态平衡)≈(经络平衡-伦理平衡)∈(生法平衡),(样态健康∽样态平衡)≈(形体官窍平衡-哲理平衡)∈(生圣平衡),(通态健康∽通态平衡)≈(气血津液平衡-道理平衡)∈(生民平衡)。生道等所指是生态思维之道等。如关于性态健康(平衡)一组关系,虽然性态本体性首先是抽象精神性,气精神有机实在性首先是具体实在性,但都是抽象精神性和具体实在性的统一体,皆统摄于生德。

与生态健康相对的非健康或不健康应当分别是创生元态缺陷性、生成性态机械性、生存状态对抗性、生长势态间断性、生境位态无序性、生发适态择劣性、整生样态残缺性、共生通态自闭性,因而大健康德位生态治理系统应当是由创生元态、生成性态、生存状态、生长势态、生境位态、生发适态、整生样态、共生通态等治理系统构成。其相应的德位生态德治具体内涵包括:根治——针对自然生态环境失衡、吸用元素不健康、创生缺陷等;本治——针对内在生态系统失衡、健康维护内生力不足、有机机制不健全等;协治——针对内在生态系统失调、不协同不和谐、对抗冲突等,进行协同调合;遏治——针对阻滞、凝集、停积等不健康因素增长及非健康不良势态而加以遏制,既存病物应予以消解;疏治——针对不利于健康的心态、情态、神态,强化情志情绪疏导,维护内在秩序常态;修治——针对伦理和法理底线失守、心灵失衡、周遭关系失调等,加以修复、矫正、调适;综治——针对整生样态多因素、多系统、多变数等情况,综合生态健康八治而治理;联治——针对内外生态系统相通、物能信息交换交流主体来源多元化等,加强内外、主客联动治理。中医健康德位生态系统由阴阳、气精神、五行、藏象、五脏、经络、形体官窍、气血津液等生态平衡系统构成。各生态平衡系统失衡或不平衡,形成生态非平衡或不平衡系统,对其进行治理,构成德位生态治理系统。失衡或不平衡,产生不健康或非健康问题,如生道阴阳失衡、生德气精神失机、生仁五行失合、生义藏象失常、生礼五脏失序、生法经络失通、生圣体窍失态、生民气血失畅等,相应的德位生态德治具体内涵应当是调阴阳、济生机、合五行、顺藏象、序五脏、通经络、正体窍、畅气血,或简化为调治、济治、合治、顺治、序治、通治、正治、畅治。这些治理既可针对性地运用,又可交叉、组合或综合性地运用。可以论证,两种健康德位生态德治系统对应关系:(根治→①创生)≈(调治→道元)∈(德道之治),(本治→生成)≈(济治→生机)∈(德性之治),(协治→生存)≈(合治→身体∽五行贯通)∈(德仁之治),(遏治→生长)≈(顺治→生理∽常态)∈(德义之治),(疏治→生境)≈(序治→心理∽情志)∈(德礼之治),(修治→生发)≈(通治→伦理∽经络)∈(德法之治),(综治→整生)≈(正治→哲理∽体窍)∈(德圣之治),(联治→共生)≈(畅治→道理∽气血津液)∈(德民之治)。如关于综治与正治对应,大健康针对多因、多变、多系而综合治理,而中医健康对体表官窍失去正常状态进行扶正,两者实质都是正治,两者目的都是谋求完整性。

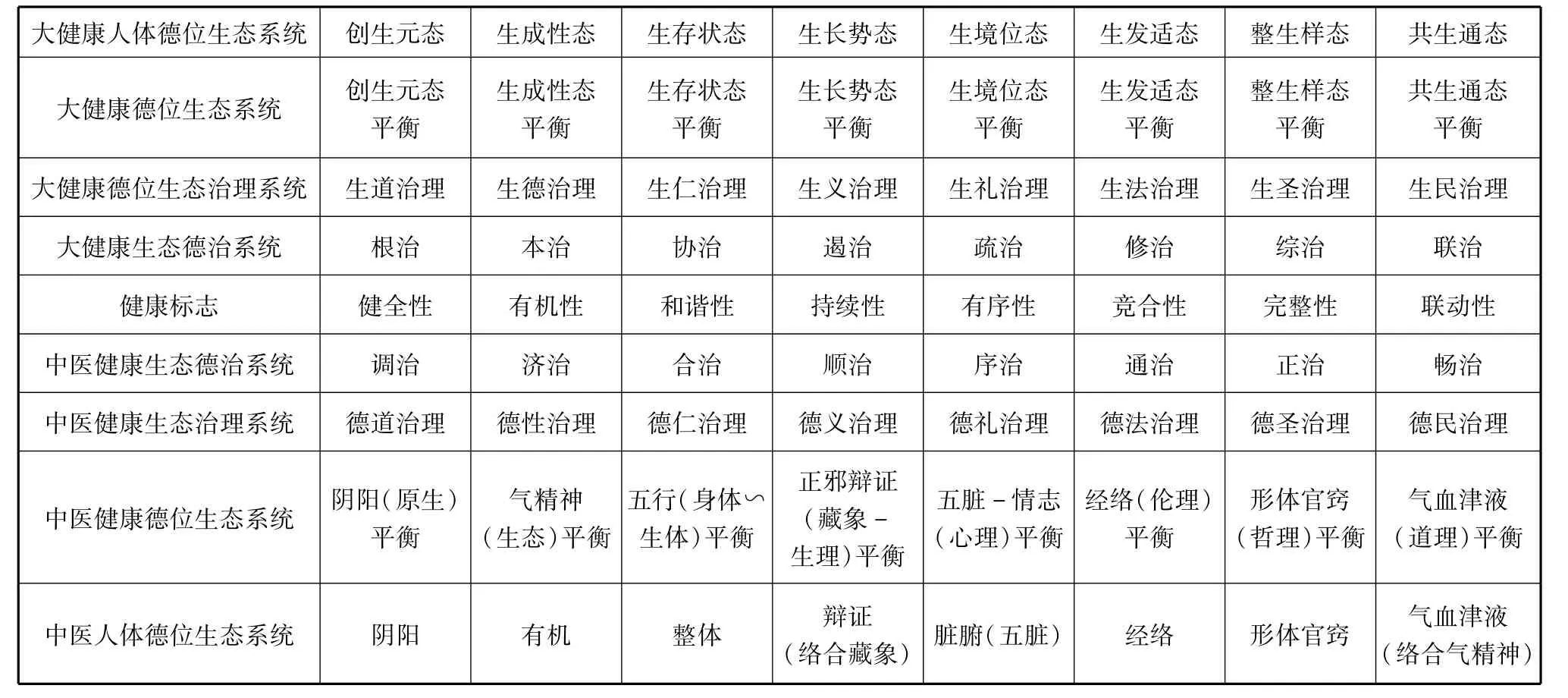

表2 大健康与中医健康德位生态德治系统对照

三、中医生态德治整合与整合诊断系统

一般德治原理是结构性与整分合原理,在大健康治理中展开为有机与整体、要素与联系、结构与整分合、主治与客用四个原理,大健康德治四原理可在中医德治中展开为有机性、整体性、媒介联系性、成果联系性、结构性、整分合、主体性、联用性八原理。中医德治系统既受到一般德治的规范,又受到生态德治的统摄,更受到大健康德治四原理的指引,以中医生态德治八原理为基本依据,整合各层次各程度德治思维成果,即可构成中医生态德治整合系统。

中医生态德治整合系统由全层次治理和全程度治理两大维度叠合,而每一大维度又由八个子维度及其要素组合,简单地说由全德维治理等八全要素整合而成。其横向结构体系是:全德维治理(八德治理),全过程治理(八生治理),全形态治理(八态治理),全性质治理(八性治理),全方位治理(八病治理),全法则治理(八法治理),全方略治理(八段治理),全生命治理(四生四理治理)。纵向构造体系是:德道治理(如得程创生治理、得形元态治理、得性健全性治理、得位病元证治理、得法调治治理、得方预病治理、得生原生治理)德性治理,德仁治理,德义治理,德礼治理,德法治理,德圣治理,德民治理等。

我们把中医生态诊断系统作为中医生态德治整合系统向中医生态整合诊断系统的转换系统,可以论证得出:(1)(全病机)∈(全德治):(整体)≈(德道),(构系)≈(德性),(类病)≈(德仁),(病证)≈(德义)(症状)≈(德礼),(环病)≈(德法),(功系)≈(德圣),(综变)≈(德民)。(2)(全病因)∈(全程治):(体质)≈(创生),(外感)≈(生成),(内感)≈(生存),(内伤)≈(生长),(内外)≈(生境),(外内)≈(生发)(外伤)≈(整生),(抗力)≈(共生)。(3)(全诊法)∈(全态治):(望探)≈(元态),(闻嗅)≈(性态),(问叩)≈(状态),(切纳)≈(势态),(听动)≈(位态),(推察)≈(适态),(按诊)≈(样态),(分合)≈(通态)(4)(全辨证)∈(全性治):(阴阳)≈(健全),(寒热)≈(有机),(表里)≈(和谐),(虚实)≈(持续),(脏腑)≈(有序),(经络)≈(竞合),(体窍)≈(完整),(里外)≈(联动)。(5)(全证候)∈(全方位):(病元证)≈(病元治),(病性证)≈(病性治),(病位证)≈(病位治),(病势证)≈(病势治),(病序证)≈(病序治),(病规证)≈(病规治),(病制证)≈(病制治),(病源证)≈(病源治)。(6)(全施治)∈(全法治):(补调)≈(调治),(温清)≈(济治),(和消)≈(合治),(消补)≈(顺治),(下消)≈(序治),(温通)≈(通治)(汗正)≈(正治),(吐养)≈(畅治)。(7)(全治方)∈(全方略):(预防)≈(预病),(防御)≈(未病),(防治)≈(小病),(中西)≈(大病),(医养)≈(末病),(食药)≈(再病),(配伍)≈(善病),(摄生)≈(己病)(8)(全要素)∈(全生治):(气机)≈(原生),(精能)≈(生态),(血气)≈(生体),(津液)≈(生理),(神宗)≈(心理),(能营)≈(伦理),(物卫)≈(哲理),(讯华)≈(道理)。如(全诊法)∈(全态治)中的(望探)≈(元态),望外观探内情,外表内里通联,观整体全貌,察体质阴阳,阴阳归一,整一始元,终归元态之治再如(全施治)∈(全法治)中的(补调)≈(调治),补充阴阳、气血、脏腑虚损,以补虚为主,并补调相加,调和阴阳、气血等,修复功能机能,补调之法就是补养与调和两法协用,名之调治。

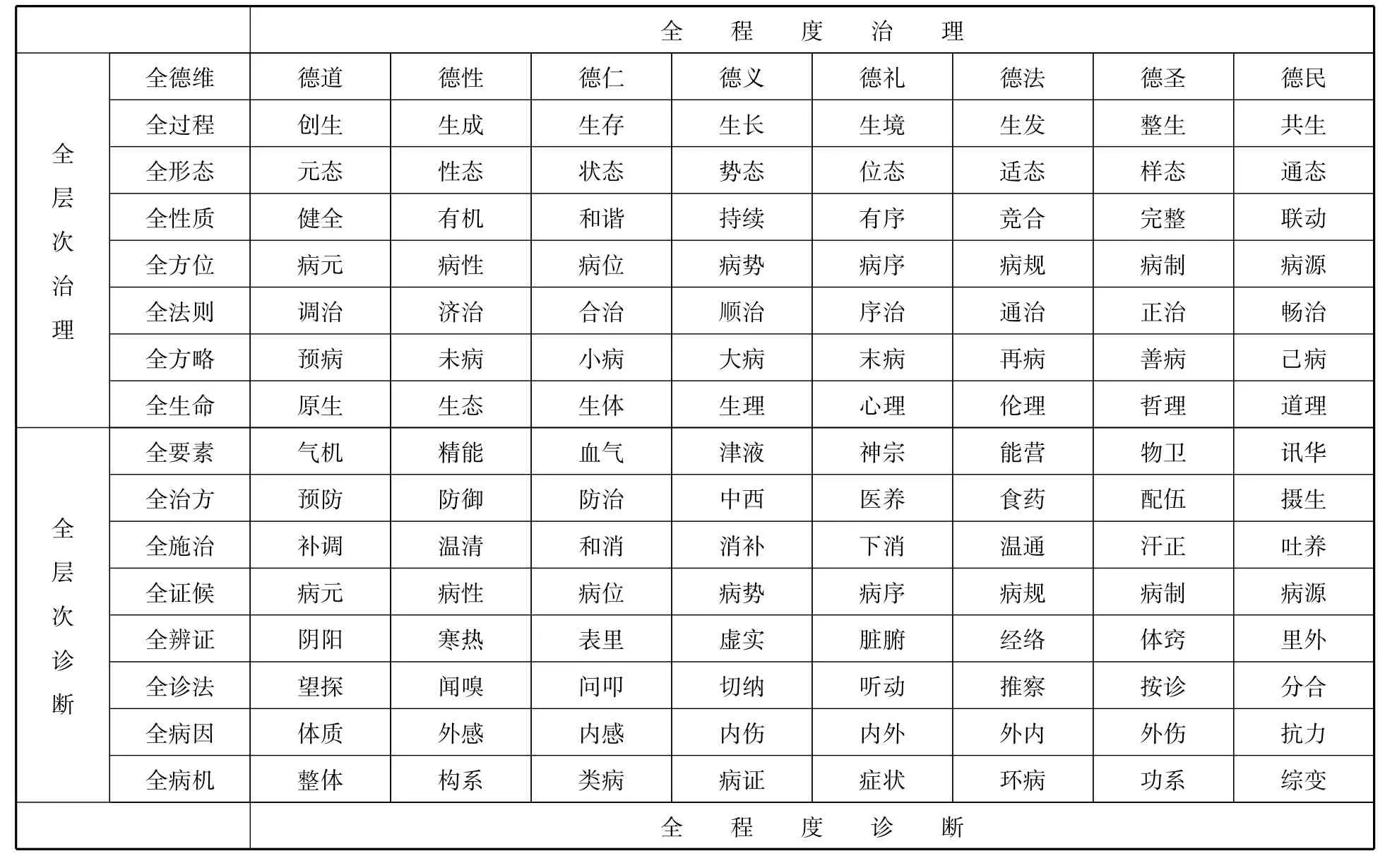

表3 中医生态德治整合与整合诊断系统对照

四、中医生态整合诊断系统的构造简述

中医生态整合诊断系统由全层次诊断和全程度诊断两大维度叠合,每一大维度又由八个子维度及其要素组成,或者说由全病机等八全要素构成。限于篇幅,仅简述三例。

如,全诊法:四诊即望、闻、问、切是中医诊察疾病的基本方法,我们将其分解为八方面十六种具体方法,即望探、闻嗅、问叩、切纳,听动、推察、按诊、分合。一是望和探。所谓“望”本意即高站而远看,在中医诊断上可视为由外而内或由表而里“看”:一则看外表即观察,如望神色、望形态、望皮肤;二则看内里即探察,如察面部各部位色泽而探求各脏腑正邪盛衰,探五官色泽形态而求知经络壅畅和脏腑病变。外内相连、表里相通、包络纵横、据实辨证,观整体全貌,察体质阴阳。二是闻和嗅。所谓“闻”本意即闭门而沉思,所思材料:一则靠听,即听发声、语言、呼吸、咳嗽、喷嚏、肠鸣等声音,以察病证寒热、虚实,综合而“闻”知脏腑、气血等内伤所在,如听错语独语而知心气不足、咳声闷塞而肺气不宣等;二则靠嗅,即嗅口气、汗气、痰气、便气等气味,以察病证虚寒、实热,嗅腐臭气味而知脏腑败坏、血腥气味而多失血证等,重性而辨。三是问和叩。所谓“问”本意即问难以图解:一则问痛,温和而问征,如寒热出汗,头痛身疼,胸胁脘腹,食欲口味,耳鸣目眩,睡眠失嗜,二便易难;二则问询(叩),恭敬而问询家族既病史、个人旧病史、习惯所起病因、生活所现病情等。总而问断,辩表里、虚实、寒热之证。四是切和纳。所谓“切”本意即向深部割开和表面交点,切脉而诊必定深度把握,切也有条分缕析之意,因证候多样,必定需要归纳思考即纳脉才能正确断定,切脉如据脉搏做手足头、上中下遍诊,人迎、寸口、趺阳三部诊,寸口诊等,纳脉如据脾胃吸收水谷精微,输灌血脉,血液循行经脉,经脏腑组织器官,周络全身之原理,以判断病性、病位、病势以及推断预后,且时间段位、空间体位、指法指位、举按寻脉都必定全面考虑、恰当利用。五是听和动。一则耳贴胸腔、腹腔,以听声音、振动频率而察病症,二则轻摇头部以察精神、轻正背部以察心肺、轻扭腰部以察肾功、屈伸膝部以察筋脉、轻动骨部以察精髓等。六是推和察。如用拇指从小儿食指尖向掌侧适度用力直推数次,脉络显现可察,若外感热病,脉络显于风关则病势尚浅,显于气关则邪气入经而病增,显于命关则邪入脏腑而病重,直抵指端、透关射甲则病势凶险而预后不佳。七是按和诊。按如按、摸、触等,具体有按肌肤、手足、胸腹和按俞穴等,通过按而致“诊”,如按肌肤以诊明肌表寒热、润燥以及肿胀,按手足以诊明肌体寒热,按胸以诊明虚里处宗气强弱,按腹以知寒热、痛胀、癥瘕、痞满、肿块、虫积之别,按俞穴以知某些特定穴位是否有结节、条索状物、敏感反应如压痛等,进而了解相应脏腑及经络循行部位之病变。八是分和合。在前述十四种方法分诊基础上,综合起来进行合诊,以保证诊断准确性。每一方法都有其优势,但同时也有其片面和不足,都可能存在盲人摸象的误诊,而只有合诊才能加以克服和避免。

再如,全证候:即病证集合。一是病元证:察病之元始、成之元生、存之元气、长之元机,从整体看病机,从体质探病理,以阴阳辨元气,于创生究病因,于端倪知预病,可加调养之治。二是病性证:察病之性质或寒或温或热或火,从结构性系统闻听病体内声音以察病机,对外感传入引病变而发出各种气味嗅而察病理,重寒热辨证,以精气充损和营养足欠究病因,于成因之处知已病未病,应生机之危施以济治。三是病位证:病位多点多向,或以表里深浅、或以上下居位、或以循行点位而论定,亦或从类病循病史而问叩病机,或从内感七情病程而问寻病理,重以表里而辨证,且以气血虚损究病因,于病存现状感知已病大小,以协调思维和方式处以合治。四是病势证:病势乃病情发展趋势,是正邪盛衰、侵抗攻御、通阻畅滞较量的势力所向,抓住疾病病证本质切脉察病机,从饮食失节、劳损过度等引起内伤而纳脉探知病理,重以虚实而辨证,且以气血津液充虚究病因,于病情发展之势而预知大病重危,采持续之法以顺势而为治。五是病序证:病序皆由脏腑尤其是五脏规定,由五脏病变而知晓各病证位序时序,对各式症状可贴腔听之声幅声频以察病机,遇内感外伤可活动体腔而察探病理,重以脏腑而辨证,以神气宗气究病因,合诊病位所处生境位态位次,以探知病之始末和大小,因循序而治。六是病规证:病序由脏腑规定,而病径由经络规约,欲知疾病路向,必察经络通往,如可从环病之脉象潜显而推察病机,亦可从外感内传经脉以致内伤脏腑而察探经络及其所络组织、所经部位之病理,重以经络而辨证,以营养营气究病因,路遇生发情景而知未病、末病、已病、再病等,取各病因势力之竞合以达通治。七是病制证:所谓制意指“体制”,体成主干构架,制为活动规则,而规则基于生命活动规律,若主干失衡而活动失序,则必成病制病证,从功能系统按察病机,从外伤诊查病理,重以体窍而辨证,以精微卫气究病因着眼于人体骨肉和表现情志之有机整生,而知良医善病,着手于完整完美以行善治。八是病源证:内伤外邪是疾病两大病源,饮食营养、气血津液等物源和七情六欲等信息源为内伤之源,风寒暑湿燥火等六邪能源物源为外邪之源,还有“混合物”即力量之源。若其不洁不净不平衡,皆为病源。它们出入于体表,输运病源于里外。从综合性病变分析病机,基于物能信息之病源,从抗御病邪的混合之力,以合察病理,重以里外而辨证,以信息表华究病因,在共生系统中察知已病病源,于里外联动中阻止和排出,以达畅治。

还如,全治方,即中医防治“大处方”:一是预与防结合。预测病因以防生,预判病证以防成,促使疾病无从生。二是防与御结合。首先是强壮体质以御外邪,其次是未病先药以防病邪,促使疾病不得生成。三是防与治结合。已病虽小却得治,治早治小以防大,治此病以防彼病,治此病位以防彼病位,治已病同时治未病防与治并行,乃治小病之重要方略。四是中西医结合。中西医各具优与劣,因中整西零、中合西分特点,而多种病证宜中医、单一病症宜西医;因中缓西急、中慢西快特点,而缓病慢病宜中医、急病快病宜西医;因中本西表、中防西治特点,而本治长治宜中医、标治表治宜西医;因中药(材)西化(学)、中平(衡)西(解)剖特点,而系统治理宜中医、重点治理宜西医;因中繁西简、中综西专特点,而全科治理宜中医、专科治理宜西医;因中神西生、中人西物特点,而身心皆治宜中医、生物治理宜西医,总之中西医结合宜治大病。五是医与养结合。治疗近尾声,康复是主题,医护不可缺,反复不可取,虽然难除根,务求治彻底,医养两护理,滋养回元气,阴阳和气血,虚弱就补济,风寒与湿热,该祛就得祛,医养相结合,病愈又健体。六是食与药结合。人体所需各种维生素、微量元素、矿物质等营养物质,以饮食方式而补充,中药同样含有营养物质,以服用方式可补充人体需要,此乃药食同源。不仅如此,中药还含有特定有机无机成分,能调节人体脏器组织及其功能活动,或能杀死、抑制致病性的病原体,发挥治病功效。所以治再病,既健康饮食和保障营养以强体防备,也适当用药以调活机能或抑杀病原体,即用食药结合以防治。七是药方配伍。药方配伍遵君臣佐使原则而行,药方对证遵方证相应原则而配伍,临证诊病处方用药遵因人制宜和因时制宜、因地制宜原则而配伍,方剂对病因遵究根治本原则而配伍,四种配伍并举(大配伍),方能实现善治。八是自主摄生。即大摄生,大众、全方位和综合措施养生。病因综合且变化,摄生之法亦当综合而又动态施策,顺应四时,适应环境,增强抗力,畅通里外,清洁进入,阻断病源,出吐病积,净化环境。若有不适,调节饮食,调适情志,适度运动,疏通气血,节欲保精,以药补益,诸法之运用,皆求于己。

注释:

① 这里的“→”是“指向”“适用于”之义。

——湖北亿立能科技股份有限公司