水质监测中方法检出限计算的若干问题

闫 韫,宗栋良,常爱敏

(深圳市水质检测中心,广东 深圳 518055)

方法的检出限是指用特定分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量[1],是目前表征水质分析方法的最主要的参数之一。无论是常规的水质检测还是在开展突发水环境污染应急检测方法研究时,科学、合理的计算检测方法的检出限才更有实用意义。

中国合格评定国家认可委员会(CNAS)在其颁布的一系列有关检测实验室认可的相关标准中,对于方法检出限提出了越来越多的要求。CNAS-CL01:2006 《检测和校准实验室能力认可准则》“5.4.5 方法的确认”中提出了“按预期用途进行评价所确认的方法得到的值的范围和准确度,应与客户的需求紧密相关。这些值诸如:结果的不确定度、检出限”;CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》“5.4.2 方法的选择”中提出了“实验室应对首次采用的检测方法进行技术能力的验证,如检出限”,并在“5.4.5 方法确认”中,提出“实验室应通过试验方法的检出限、精密度、回收率、适用的浓度范围和样品基体等特性来对检测方法进行确认。实验室应能解释和说明检出限和报告限的获得”;在“5.10 结果报告”提出了“当检出结果低于检出限,应在检测报告中提供检出限的数值”。

因此,水质监测方法是否适用、监测报告中数据的报出是否合理,都与方法检出限密不可分。此外,CNAS还提出了定量限、报告限、空白等要素的要求,这些要素也与方法检出限有直接关系。

方法检出限在实验室质量管理中显得日益重要[2]。笔者所在实验室近期将所有CNAS认可项目针对方法检出限进行了试验及计算,在实践过程中遇到了一些问题,如何解决这些问题,在本文中作了初步的探讨并提出了一些建议。

1 置信度的选择

由于方法检出限的定义中一般不明确置信度,因此置信度是实验室自行确定的。

在国内,在卫生部发布的饮用水标准GB5750.3-2006(6.3)中规定置信度一般为95%[3];地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002中置信度通常为95%[4];在环保部2011-2015年发布的系列更新方法(如HJ698-2014百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法)[5]编制说明中采用的置信度均为99%。

国外先进国家和地区,如美国EPA的SW-846对方法检出限的定义为“能够被检出并在被分析物浓度大于零时以 99% 置信度报告的物质的最低浓度”,即明确提出了以99% 为置信度;《全球环境监测系统水监测操作指南》中给定置信水平为95%;国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)建议对光谱化学分析法取K=3,相应的置信水平大约为90%,此外尚有将K取4、5及6的建议[6]。

综上可知,目前较多采用的是95%和99%两种置信度。置信度的不同,即使是同一计算方法,计算出的方法检出限也是不同的。选择哪个置信度,笔者建议一般情况下可选择99%。原因在于:①对于水质监测的用户来说,置信度越高,越能体现水质数据的可信性,客户也有利于更好地利用水质数据,这符合检测服务于客户的原则。对于水质监测机构而言,尽管置信度低些存在有利于保护自己的可能性,但是也体现不出自己的监测水平。②从实用角度出发,置信度95%配套的计算方法,没有置信度99%配套的计算方法完整。以国内卫生部发布的饮用水标准GB5750.3-2006和环保部HJ168-2010提出的计算方法为例,前者提出了置信度95%,但与该置信度配套的计算方法中,只列出了全程序空白值的计算,对于空白试验中未检测出目标物质的情况,没有相应的计算方法。而环保部提出的99%置信度,配套的方法检出限的计算方式中包含了空白试验中未检测出目标物质和检出目标物质两种情况,适用范围较为宽广。

2 计算方式的选择

目前有多个标准分别代表了方法检出限的不同方法原理和不同计算途径,其主要计算方式有3种[7]:单浓度样品法(以美国EPA SW-846和环保部HJ168-2010为代表)、工作曲线法(以ISO为代表)、数学模型法(以GB/T 27415-2013和美国ASTM为代表)。其中,单浓度样品法应用较多。

国内水质监测行业使用较多的主要有两种。一种为环保部HJ168-2010提出的单浓度样品法,即空白试验中未检测出目标物质时,按照样品分析的全部步骤,对浓度值或含量为估计方法检出限值2~5 倍的样品进行( ≥7)次平行测定。计算平行测定的标准偏差,按规定公式计算方法检出限。这种方法和美国EPA的SW-846基本一致,可称之为加标回收法。另外一种是我国卫生部发布的饮用水标准GB5750.3-2006(6.3)中规定的方法,即“根据全程序空白值测试结果来估算检出限”。环保部HJ168-2010中也提出了类似的计算方法,即空白试验中检测出目标物质时,按照样品分析的全部步骤,重复n(≥7)次空白试验。这种计算方法和国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)规定的方法基本相同[8],可称之为空白测定法。

不同计算方式,导致方法检测限的结果可能有很大差异。选择哪种计算方式,笔者建议尽量采用环保部HJ168-2010提出的单浓度样品法,即加标回收法。原因如下。

(1)空白测定法在实践过程中存在一些问题:①目前空白的术语概念模糊不清,有试剂空白、样品空白、标准空白、全程序空白、实验室空白等等。空白显然是个非常重要的指标,但国内外均未做出较为严格的描述,在计算方法检出限是究竟选择哪个为空白有些困难。②标准中未明确多次空白测试的时间间隔。比如短时间内一次性做出20个空白计算出的检出限,和实际例行检测中累计的20个空白计算出的检出限,显然有着很大的差别。

(2)从环保部近期发布的系列更新方法[4]编制说明中可以看出,加标回收法应用范围更宽一些:不管空白试验中是否检测出目标物质,都可采用空白试验中未检测出目标物质的方法,即采用加标回收试验法。

(3)卫生部和环保部还对其他一些分析方法提出了有针对性的计算方法,如分光光度法、色谱法,电极法等几种分析方法的检出限计算。但实际上,环保部采用分光光度法和色谱法的一些分析方法,在计算其方法检出限时,也多采用加标回收法,如“水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法”、“水质 松节油的测定 气相色谱法”等方法的编制说明中均用了加标回收试验方法。

3 校准曲线的确定

环保部规定的加标回收法强调了需要按照样品分析的全部步骤,校准曲线肯定是其中重要的一环。在具体运用这个方法的时候,仍然存在校准曲线序列浓度有时不确定的问题。

一般情况下,标准方法中均有指定的校准曲线范围,但有些分析方法也有例外,没有对曲线浓度做硬性规定,需要实验室自行确定。如GB/T5750.5- 2006(3.2)离子色谱法测定氟化物等离子,该方法只是提出“根据所用量程,配不同浓度标准溶液”;又如HJ686-2014《挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱法》不仅提出了校准曲线的序列浓度,还明确只是作为参考,并指出应根据仪器的灵敏度和线性要求以及样品的实际浓度进行调整;此外,有些实验室还要根据仪器及其辅助设备的实际情况对标准方法包括校准曲线进行部分修改。

通常,实验室对于校准曲线的线性都比较关注,要求0.99甚至0.999以上。在方法检出限的计算时,校准曲线还要考虑其他几个影响因素:

(1)浓度范围。由于7次以上的平行测定结果都是根据校准曲线得出的,而标准曲线序列浓度的不同,可能会导致校准曲线的斜率和截距不同,尤其是高浓度范围和低浓度范围的曲线有可能差别很大。因此,对于实验室自定的校准曲线,其系列浓度是否合理,对于检出限的计算有很大的影响。

(2)曲线序列浓度的最低点(零浓度除外)。这个要素一直是实验室普遍忽略的地方。CNAS-CL10:2012的5.6.1规定“最低浓度的标样应在接近检测方法报告限的水平”。很多文献[9]也将最低点作为定量下限。鉴于检出限和定量限的关系,检出限过低,定量限也过低,不仅影响实际配置的曲线最低点浓度的可操作性,也会因为空白噪音相对较大而影响到检测数据的准确性[10]。因此,检出限并非越低越好,应该与校准曲线的最低点结合起来考虑。如果实际计算出的方法检出限远远低于标准方法,不一定代表实验室采用的方法更好,而应该反思是否充分考虑了校准曲线的合理性。

(3)灵敏度。笔者在进行挥发性卤代烃方法验证时候就出现过这样的问题:曲线系列浓度自行设定后,线性满足要求,例行监测也符合实际水样的浓度范围,但是在计算方法检出限后发现,检出限比国标方法高出好几倍,这就表明自定标准曲线的系列浓度的响应值可能是达不到灵敏度要求的,需要将方法进一步改善如加大进样量或减少分流比等。

4 加标浓度的确定

尽管环保部在加标回收法中规定了空白加标浓度为估计方法检出限值2~5倍,但因为这个加标浓度值是在做检出限试验前估算出来的,所以实施时仍有一定的难度。而且该计算方法规定:“对于针对单一组分的分析方法,如果样品浓度超过计算出的方法检出限10倍,或者样品浓度低于计算出的方法检出限,则都需要调整样品浓度重新进行测定”。这表明,加标浓度并非随意指定并参与计算的,是需要和最终计算出的方法检出限一起进行合理性验证的。

如何确认初次加标浓度,减少不合理的可能性,增加验证一次性通过的几率,笔者建议可以先考虑以下原则:

(1)当采用的分析方法和标准方法基本一致时(包括浓缩倍数、进样量、分流比、标准曲线系列浓度等重要分析步骤),可以将标准方法中的方法检出限作为估计方法检出限,将其1~2倍作为初次加标样品的浓度。标准方法中给出的检出限,是多个实验室验证后的检测结果,考虑了实验室间的标准偏差,因此通常单个实验室实际做出的方法检出限要稍低于标准方法,在缺乏其他数据的情况下,可以将其1~2倍值作为参考。

(2)当采用的分析方法和标准方法不一致时,可以结合实际采用的校准曲线及其最低浓度点来确认初次加标浓度。因为校准曲线的最低点(零浓度除外)是要满足定量要求的,因此,若假设将4倍检出限作为定量限,则最低点浓度的0.5~1.5倍正好为检出限的2~6倍,可以作为初次加标浓度。

不管选取何值作为初次加标浓度,都要注意尽量保证该浓度处于标准曲线上,否则得出的7次以上加标测定结果由于计算的不准确可能导致相对偏差很低或很高,计算出的方法检出限也过低或过高。过高则可能超过标准限值,无法使用;过低则可能无法保证方法检出限从背景噪音中辨别出来,也就失去了检出限的存在意义。

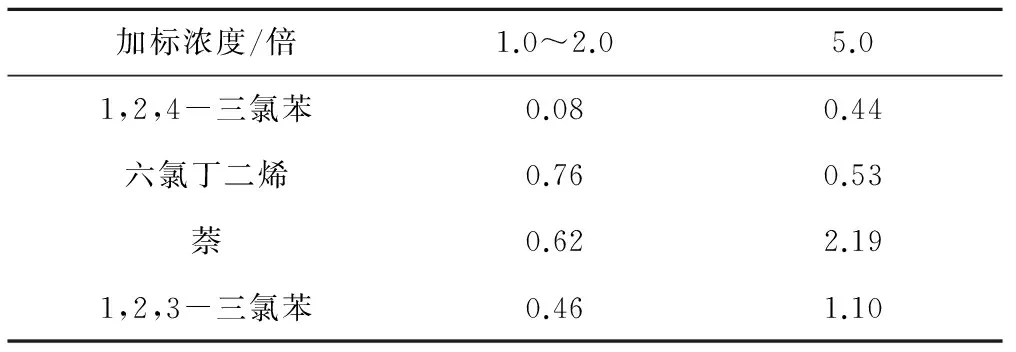

此外,加标浓度符合验证要求的情况下,不同的加标浓度,计算出的检出限是也不同的。以《HJ639-2012 水质 挥发性有机物的测定》编制说明为例,笔者选取了国家城市供水水质监测网青岛监测站在验证这个方法时所做的几种挥发性有机物的方法检出限的试验数据,见表1。

表1 几种挥发性有机物的方法检出限计算结果 μg/L

由表1可知,加标浓度分别为1.0~2.0 μg/L和5.0μg/L,后者计算出的方法检出限为前者的1~5倍,而这两种加标浓度和检出限均符合验证规定。因此,加标浓度的大小也对检出限的计算有较大的影响,总体上看,在一定范围内,加标浓度越高,则计算出的方法检出限也相对较高。

5 检出限高低的问题

对于实际计算出的方法检出限,有些CNAS评审专家认为该值一定要不高于标准方法,否则该方法视为没有通过验证或者不认可该项目。HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》中也规定:“实验室所测得的分析方法的检出浓度必须达到等于(或小于)该标准方法所提出的检出浓度值”。

笔者认为这点还是需要再商榷的。因为:①实际做出的检出限一般是小于标准方法的,但是也有一些项目,可能由于仪器的状态、环境条件和人员的操作等原因略高于标准方法,但都是同一数量级的,也未尝不能用。事实上,标准发布前多个实验室验证时,几个参与验证的实验室做出的检出限也多是有高有低。②多数标准方法中并没有说明其检出限是如何得出的,由于计算方法的不同(包括置信度的选择不同),单个实验室做出的检出限也可能导致比标准方法略高。③从检出限角度出发考虑一个方法是否可行时,检出限过高,超出了水质标准限值,显然该方法是不可行的;但如前所述,检出限也并非越低越好,笔者认为能达到实验室检测和水质标准的要求即可。如GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》中环氧氯丙烷,该指标限值为0.02 mg/L,颁布该标准时配套的气相色谱法的检出限为0.02 mg/L,两者相等,由此可见,检出限只要不高于标准限值即是可行的。当然,方法检出限应尽可能小于标准限值的十分之一(因为有些标准如EPA524.2规定曲线系列浓度应包括检出限的2-10倍),这样可以保证标准限值附近的值是定量测出的,数据对于判断是否符合标准限值更有说服力。

6 结 语

方法检出限的计算方式多样,实验室应制定自己的实施细则,将各参数、试验步骤、计算步骤具体化,使方法检出限的计算具有统一性和可操作性。建议:①置信度一般选择99%;②计算方法尽可能选择HJ168-2010中规定的加标回收法,一些特殊的水质监测项目或方法应另作规定[10],如GB 11901-89《重量法测定悬浮物》,应综合考虑天平的最小感量(0.1 mg)、恒重允差(0.4 mg)和取样体积(100 mL),方法检出限应为0.4 mg/100 mL=4 mg/L;③校准曲线应按标准方法中的系列浓度执行,将其检出限的1~2倍作为首次加标样品的浓度;④若自定校准曲线系列浓度或方法的检出限有实质性偏离时,校准曲线范围、最低浓度点、灵敏度和检出限应结合考虑,按最低点浓度的0.5~1.5倍作为首次加标样品的浓度。⑤实际计算出的检出限应尽可能不高于标准方法;若高于标准方法,也应和标准方法相当(数量级相同)或低于标准限值的1/10。

□

[1] HJ168-2010,环境监测 分析方法标准制修订技术导则[S].

[2] 徐霞君, 宗栋良.水质监测数据的质量控制[J]. 中国农村水利水电,2006,(3):70-71.

[3] GB5750.3-2006,生活饮用水标准检验方法水质分析质量控制[S].

[4] HJ/T91-2002, 地表水和污水监测技术规范[S].

[5] HJ698-2014,菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法[S].

[6] 孙明山.检出限的分类与计算方法[J].现代化农业,2012,(3):33-34.

[7] 李玉武,任立军,王婧瑞,等.方法检出限三个评估方法标准解读与比较[J].中国无机分析化学, 2015,5(3):24-33.

[8] 孙明山.检出限的分类与计算方法[J].现代化农业,2012,(3):33-34.

[9] 杜汉斌.检出限测定下限和校准曲线最低浓度点值的区别及应用[J].农业环境与发展,2003,(1):39-40.

[10] 刘丽君,张秀忠,陆坤明.水质分析中的检出限及其确定方法[J]. 净水技术,2003,22(1):37-39.