寒冬,坐着马拉爬犁穿越阿勒泰感受禾木

钱毓

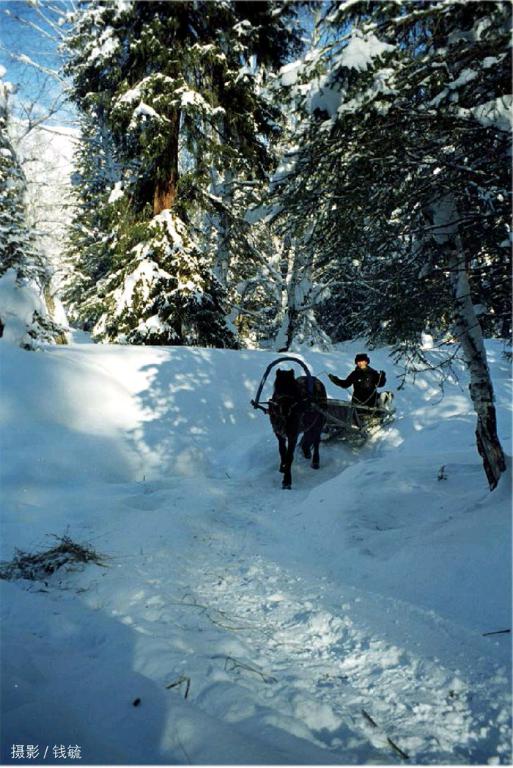

隆冬,雪厚及胸部,坐着马拉爬犁穿越阿勒泰腹地——禾木。零下三十八九度的严寒,凝固了眼泪,也凝固了冰雪般的童话世界……

烂漫之春人人爱,我却独爱萧瑟之冬,尤爱冰雪童话般的阿勒泰之冬。依我的经验,亲近阿勒泰的最好方式,就是乘坐古老的交通工具——马拉爬犁,穿越它的腹地!

阿勒泰地处新疆最北部,冬季可长达半年,甚至更久。可想而知,这里的春夏秋三季是多么短暂,恍如一梦。所以,很多摄影者需要及时掌握当地天气预报,以免想拍的美景一不留神就溜走了。

至于我,则慢悠悠地打量着阿勒泰,耐心地等待隆冬时节,来一次说走就走的旅行。或者说,一个人的独行。茫茫雪原,一辆马车静静地、孤单地行驶在旷野上,没有熙来攘往,只有寒风和马蹄声……

抵达布尔津

在一个大雪纷飞的日子,我出发前往阿勒泰,探访深山里一个叫禾木的村庄——彼时,禾木还不是著名景区,通往禾木的道路还没有畅通——冬季大雪封山后,这个村庄如同孤岛般与世隔绝。牧民们通常在九月下旬就要开始储备整个冬季的生活物资,直到来年五月冰消雪融,春暖花开。

那天凌晨6时,一身困倦的我从长途班车上下来,双肩包里裹着相机、采访本,还有加厚羊毛手套等御寒衣物。接应我的哈萨克朋友还没有来,外面风雪交加,我一个人在布尔津县长途汽车站的候车厅里跺脚驱寒。大厅里空无一人,幸亏还有暖气。当天,布尔津零下30度。

我等了四五个小时,哈萨克朋友终于赶了马车来接我。下午,我们到了冲乎尔乡。当晚,住在哈萨克朋友图尔留的家里。

时间对于有些族裔来说,往往不是用来精确表达的,仅仅是一种约定。他们看重的是信誉和人品。说来接你一定会来接,但不一定是你约好的时间。一旦和你产生联系,他们必定真诚以待。

晚上,吃着图尔留妻子熬的奶茶和点心,还有热腾腾的羊肉汤,暖和多了,旅途的艰辛也一扫而光。虽然语言交流不是很顺畅,但并不妨碍我们在一起唠嗑,各自东一句西一句地闲扯着。

当图尔留的妻子听说我因为工作的缘故经常出差在外时,表现出了极大的同情。她用并不熟练的汉语对我说:“哎呀,你这样的女人家也挺可怜的,在外面工作不能回家,那你家里的男人怎么办嘛?谁给你家老公做饭嘛?”

我解释说我家老公生活方面是完全可以自理的,洗衣做饭样样会。这位哈萨克妇女听了更是惊讶得不得了:“那怎么可以,男人是做不了这些事的!”

图尔留看了她媳妇一眼说:“城里人跟我们不一样,男人女人都一样干活养家。”

哈萨克媳妇“哦”了一声,话题转移到了我明天出行的地方,问我去禾木是去看亲戚还是去玩。我回答说都不是,是去工作,她又表现出茫然。那個早已大雪封山与世隔绝的小山村,居然此时还有人专程去工作,的确让人费解。

不解归不解,哈萨克妇女与生俱来的善良是不加掩饰的,当天晚上,她就为我们准备好第二天路上用于御寒的棉衣棉被等。

图尔留的大儿子当时9岁,忽闪着一对黑而有神的眼睛,喜欢黏在我跟前,对着相机镜头扮各种调皮样。城里像他这么大的娃,定然被宝贝得不得了,上下学接送不算,什么活都不让干,自然也是什么活都不会干。可是作为游牧民族的后代,在马背上长大的孩子们,与牲畜有着天然的亲近。眼前这个9岁的孩子,不仅能熟练地骑马,还能独自放牧牛羊,俨然是大人的好帮手了。这些牧区的孩子们,骑在马背上都无需套马鞍,可见他们驾驭马儿的本领有多强。

向禾木进发

次日早晨,图尔留的妻子准备好了奶茶和包尔萨克(一种哈萨克族的油炸面点),我喝了整整两大碗奶茶。彼时,第一次进阿勒泰冬窝子采访的我,还不知道途中是没有地方吃饭的,压根没准备干粮,也没带保温杯贮备热水。这可害惨了我自己,这是后话。

上午10时,图尔留的父母、妻子、小叔子们全家出动来送行,老父亲更是事无巨细地查看马拉爬犁上的每样装备,看牢不牢靠,保不保暖。老人对儿子的赶马拉爬犁技术是十分有把握的,就是对我的那双户外鞋一直摇头,认为中看不中用。老人反复嘱咐儿子:“她是国家(公家)的人,要照顾好!”

我被严严实实地裹到被子里,只露出肩膀以上的部位。帽子、围巾、手套、口罩,几乎武装到牙齿,就这样,我们出发了。

我们的马拉爬犁车身长不过两米,宽不足1米。图尔留坐在前面赶马车,我就坐在他身后。我的身前身后装满了各种物资。除了我的行李外,还有图尔留捎给村里亲戚们的其他物资,车上满满当当。

出了村庄,我们进入原野。时而羊肠小道,时而大路迢迢。天蓝蓝,雪茫茫,景色十分壮美,就是比较冷。好在,出发前的两大碗奶茶还是很管用的,至少在下午以前,旅途都是比较惬意的,尚有兴致欣赏美景。

马拉爬犁咯吱咯吱,在雪地上留下了窄窄的两行车辙印。车印之外,便是深及胸部的积雪。如果对面有马车过来,一般会相互谦让,必定有一方的马拉爬犁退让到旁边深深的积雪中,等一方通过后,再从积雪中突围,回到马车道上来,从来不会出现城市交通中为了抢道而互不相让的状况。在游牧民族的心目中,这些行为都是令人不齿的。

经过一个叫黑流滩的地方。此地冬季风大绝冷。至于为何叫黑流滩,我也没有查询到相关的说法。但在牧民心中,地处盆地的黑流滩是理想的夏牧场,有面积150平方公里的广阔草原。黑流滩的蒙古语意为“哈路特”,意指百鸟聚集的地方。这里群山环绕,中间为开阔盆地。每当夏季来临,草原上绿草如茵,野花盛开,羊群毡房、蓝天白云,风光无限美。而在冬季,这里被层层积雪覆盖,寒冷季风扫荡盆地,刮到脸上,生疼生疼的。

过了黑流滩,太阳开始西斜了,阳光不再明媚温暖,阵阵寒意袭来。马鼻和马嘴部位,已经挂满了细细的冰柱,但是马儿还在奋力前行,忠诚地履行自己的职责。到了下午四五点钟的时候,我感觉自己要冻透了。虽然身上裹着被子,但根本抵不住零下三十八九度的严寒。手脚疼得钻心,我咬牙坚持着。一个小时,两个小时,终于克制不住,眼泪奔涌而出。

图尔留听到我的哭泣声,转身问我怎么了,我说太冷了。他示意我用力搓脚。我照做。但是,没坚持多久,又被彻骨的冰冷击倒了,感觉全身都要冻僵了。

我问今晚的宿营地还有多远,图尔留答“马上就到了!”第一次问他时,觉得希望在前方。问了N次,图尔留回答如出一辙,我便不再问了。我深知,牧民说的“马上”,也许真的是一会儿,但更大可能是还有好几个小时。问题是,牧民自己也不知道多长时间才到目的地。

由于午间没有任何进食,也没喝热汤热水,人在极度低温中身体很容易失温,首当其冲的是人的神经末梢——手和脚。也由于我的认识和准备不足,脚趾被严重冻伤,虽然没被截肢,但造成永久性的神经损伤,这也是后话。我低估了这里严寒的威力。

图尔留仍旧背对着我赶马车,纹丝不动。马儿还在寒风中奋力扬蹄,没有因气温骤降而懈怠。

随着夜色的逼近,图尔留更加全神贯注地操纵着缰绳,唯恐一不小心马失前蹄人仰马翻落入悬崖。山道险峻,道路两旁都是悬崖峭壁,没有娴熟驾驶马拉爬犁经验的人,是不敢赶夜路的。我也终于明白,在牧区,在这林海雪原,牧民和马,才是这里真正的主人。我们这些所谓见多识广的城里人,真的没法与牧民比!

夜黑风高,黑暗彻底笼罩大地,寒冷统治了整个雪原。我蜷缩着身子,任凭寒风裹挟着前行。我们的马车孤单而倔强。

夜宿牧民家

不知过了多久,图尔留回过头来说:“到了,下车吧!”我还没回过神,图尔留已经轻松地跳下了马车,进屋去了。这时,我才发现,的确到宿营地了,石头屋里透出暖暖的光,家的光芒!

屋子的主人殷勤地抱了一捆草料过来将马牵过去喂食。按照当地传统,到哪家投宿,哪家主人便要将客人的马儿同时照料好。所以,在以马代步的牧区,途中的投宿点,一定会给马儿准备好充足的草料的,因为,马儿总是跟随主人同时出现。如若投宿的地方没有照顾好马匹,那会被视作对马匹主人的不敬。

已经进屋的图尔留过了一会又返回到爬犁跟前,看到还在发愣的我说:“怎么还不下车啊?”

此时,我的脸部肌肉已经十分僵硬,口齿不清地指着行李说:“我的腿脚都冻木了,拿不了行李了,帮我把行李搬回屋子吧。”

图尔留有点哭笑不得。但他什么也没说,帮我把行李搬到了屋里。我挪腾着两条失去知觉的腿,进屋坐到了暖炕上。一低头,眼泪已经止不住掉下来。可能是烟熏的,也可能是委屈吧。

不知过了多久,我感觉手脚开始恢复知觉了,便开始脱掉同样被冻得硬邦邦的户外鞋。想起图尔留父亲的担心,他对这双名牌山地鞋很是不信任,现在看来是很有预见性的。牧民耐冻,一方面因为饮食结构不同造成身体的抗冻基因比较好,另一方面,他们在对付冬季寒冷方面,其实是很有生存智慧的。比如说鞋子,他们在冬季通常穿的是羊皮或牛皮靴子,半高腰或者高达膝盖,密封性很好。靴子里面还套了一层像袜子一样的羊毛毡套,格外保暖。所以,牧民自制毡靴完全有资格傲视一切品牌的户外鞋。

等我缓过了劲,热腾腾的饭也端上来了,是我爱吃的揪片子汤饭。在这冰天雪地的野外,一个牧民的投宿点,能吃上这么一碗暖心暖胃的面食,足以抵御一切寒冷孤独。

饭后,我喝了一碗奶茶,倒头便睡了。石头屋里有两张炕。图尔留和其他几位前来投宿的牧民睡一炕,我和两位女伴睡一炕。屋里暖融融的,一夜无梦。多年后想起这一幕,仍为自己的柔弱而唏嘘。

抵达童话世界

第二天一早,我们照例喝了奶茶,就着包尔萨克,饱餐一顿后继续上路,向着前方的禾木村进发。道路两旁不时有木屋闪过,我们在森林中穿行。

路旁的雪洞散发幽蓝的光芒。一米多宽的马拉爬犁车道两旁,是高达两米多的雪墙,我们好似一直在穿越雪山隧道。没错,我们深入到了阿尔泰山的腹地了。苍松翠柏,玉树琼枝,好一派北国风光。

此刻,我们坐着马车,穿行在这童话般的世界里,洁净之极,安静之极。阳光明媚的旅程中,昨天手脚锥心的疼痛没有了,代之而起的是心中蒸腾而起的温暖的喜悦与安详,与昨日的极寒之旅,简直判若两界。

中午时分,终于抵达禾木村。在这个阿尔泰深山的冬窝子里,我是唯一的外来人。当木屋、炊烟,迎面而来,我如回到家的怀抱。

禾木村整个被山峰环抱。当地人说,这样才好呢,寒风吹不进来,外围零下三四十度,这里还能维持在零下二十多度。

禾木村分上坡村和下坡村,總共住了两百多户人家,图瓦族和哈萨克族各占一半。除此之外,还有少量的俄罗斯族。据说是当年十月革命后逃亡到此的俄罗斯贵族的后代。

我在当地一位姓金的老师家里居住。金老师是蒙古族,她丈夫是哈萨克族。家里客厅的墙壁中央挂着成吉思汗的画像,旁边有硕大的狼皮装饰。

有意思的是,在这个较为传统的牧区村庄,金老师和老公居然是女主外男主内。金老师在外面学校教书,丈夫在家带小孩做内务,当然也负责做饭洗衣之类。男主人一改哈萨克族男子只在外放牧的习性,转而当起了家庭妇男,而且看起来十分胜任。晚上,做包子的时候,他愉快地哼着小曲,我不由笑了,想,不知道图尔留的妻子看到这场面,会有何种感慨。

禾木村周边草多,这是禾木人能够一年四季生活在大山深处的原因。每年7月中旬,禾木人就开始了打草的活计一冬季,这里的雪足有两米多深。牛羊无法到野外采食,只好吃主人储备的干草。

山下的牧人打草一般10天左右,而禾木人要打两个月,直到草枯了雪下了才会停止。有时,打的草太多来不及运回家,只好在原地堆成一个又一个沃陶(草堆)。冬天的时候,家家户户用马拉爬犁去把干草一车车拉回来喂牲畜。

禾木是个典型的牧业村。一般来说,男人在外放牧牲畜,赶着爬犁拉运草料、柴火,女人在家剌绣、挤牛奶、酿奶酒、煮茶、劈柴干家务活。

在原始牧区,生存极为不易,一切都得依靠人力去解决,这里面也包括孩子,孩子们可以做诸如照顾牲畜、劈柴等活计。

只不过,相比照顾牲畜的信马由缰,劈柴难度要高不少——这既是力气活,也是技术活。

木柴通常比孩子的身体还要粗壮——禾木所在的阿尔泰山有着中国唯一的南西伯利亚原始森林,白桦、落叶松、油松長势极好——劈一段超过孩子身高的木柴,通常需要两个孩子的通力合作。

我在禾木村见到了两个八九岁孩子一起劈柴的情景。他们一人一头拉着长锯,默契且娴熟,这是他们从小就操练的活儿。

锯子的长度比孩子的身高还要长。孩子们一边干活,一边兴奋地谈论着他们的小世界,笑意荡漾在脸上。红扑扑的小脸蛋在雪地的映衬下显得格外鲜活而富有质感。

在禾木,我认识了17岁的图瓦族姑娘阿热很。她曾经在170公里外的布尔津县城上过中学,但由于母亲的突然去世,她没能按计划读完高中。

阿热很说,她很想读完书后去城里找份工作,“哪怕去餐厅当服务员,也比老待在村里强”。但没了母亲的家庭,非常需要她来操持家务。

勤快的阿热很把家里收拾得格外整洁。木屋里窗明几净,一尘不染。

松木在炉膛里窜着火苗,松香味儿弥漫在每一个角落,让人愉悦。

窗台上摆放着几盆绿植鲜花,还挂了两盆生机勃勃的吊兰,旁边则是洁白的窗帘——洁白如窗外的雪一般。在这个被大雪围困的孤岛般的村庄里,这些怒放的生命,是那么的抚慰人心。

阿热很尽其所能,维持着母亲在的时候家里应有的温度。这是一种有生命力的温度,恰如她养的吊兰。

春夏秋三季,禾木人忙碌而充实,唯有大雪封山时,才会稍微松弛些。大家伙守在冬窝子里,陪伴着一场又一场飘飞的大雪。

只有马儿是终年劳碌的。一年四季,它们在山区的牧场之间不停转换,赶在冬季来临之前,摄入足够的御寒脂肪。

作为家畜的它们,是一个家庭的重要运载工具,兢兢业业、任劳任怨,为主人服务一生。

有些年老体弱的马儿,会在冬宰季节被宰杀掉,成为牧民越冬的主要肉食。那些善于奔跑、勤勉强壮的马儿,则会更长久地跟随主人。

我在村边的森林里,见到了两匹悠闲散步的马儿。它们可能刚刚拉完爬犁回来,主人卸掉了马鞍,让它们自由活动。

那么,马儿们是如何享受它们的闲暇时光的呢?

展现在我眼前的情景是:两匹马儿一前一后,走到村边积雪的最深处,然后,卧倒,在雪地里打滚!接连不断的翻滚、翻滚、翻滚,以至于,在马儿们活动的四周,掀起了薄薄的雪雾。

它们是如此享受这一刻。雪落无声,万籁静寂,只有马儿自己的喘息声……

马儿们恣意翻滚踩踏,并未在白雪上留下任何污迹。又一场大雪之后,一切又回到了初始般的洁净。

如今,禾木已经被打造成了旅游景区,柏油路已经通到了村里。但,焦躁与亢奋,也在一点点改变着这个传统而封闭的小山村。

现代世界洪流,正以难以抵挡的态势,席卷每个角落。禾木也不例外。