知觉的重塑

——META-工作室森之舞台设计评述

青锋/QING Feng

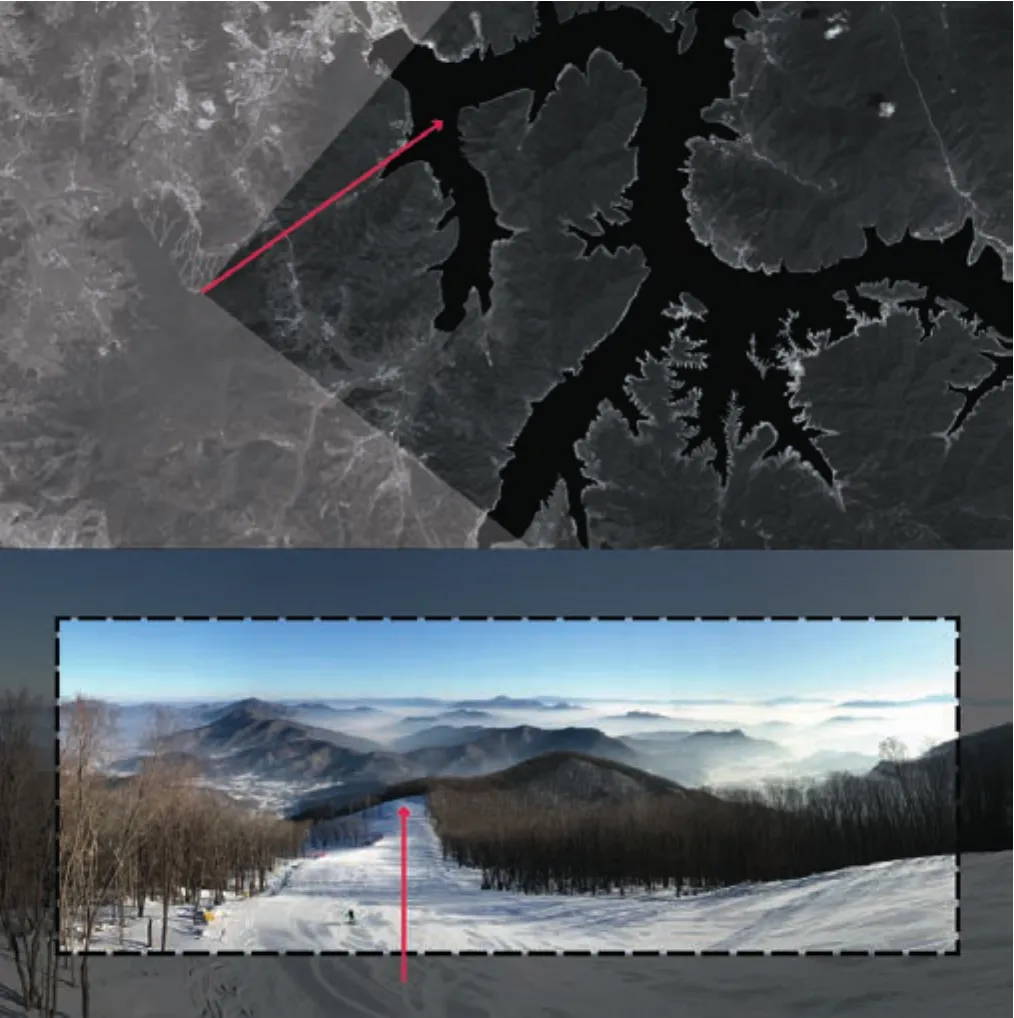

1 建筑场址/The site(摄影/Photo: 苏圣亮/SU Shengliang)

阿尔伯蒂的《论绘画》一书,是从视觉图像的自然哲学原理开始讨论的。在那里,他提出了著名的“视觉金字塔”(visual pyramid)模型:从眼睛发射出来的射线,碰触到被观看事物形成了以眼睛为顶点、物体表面为底面的“视觉金字塔”,当用一块画布去垂直切割,那么就会得到逼真的绘画图像。在传统观念看来,阿尔伯蒂所描述的透视原理似乎只具有知识考古的价值。然而,在一个近期完成的小建筑中,我们饶有兴趣地看到阿尔伯蒂的这段描述几乎被原封不动地转化为建筑实体。当然,这并不是说建筑师王硕进行了按图索骥的操作,两者真正的联系是对视知觉的解析与反思。正是在这一点上,META-工作室的森之舞台展现出了值得深入讨论的内涵。

1 从视觉金字塔到塑形声学

森之舞台坐落于吉林市松花湖风景区内大青山顶的山坡上。建筑毗邻一条宽敞的野雪道,面向山下远处的松花湖(图1)。项目的功能很简单,主要是游人观景与休息,兼顾一点零售与多功能使用。单纯的自然环境与简单的功能给予建筑师较为宽裕的自由度,但也让设计的起点变得更为困难。“限制是艺术家最好的朋友,”[1]32如果缺乏外界的限制,那么建筑师只能自我设限。森之舞台的设计起点正是对视觉的自我设限。首先,建筑师王硕放弃了在山顶上能获得全景的选址,让建筑位于山坡一侧,只面向松花湖;其次,他进一步限定了面向松花湖的视线,将山下的城市排除在外,只保留山、湖、树、天构成自然景观;最后,他用长方形景框限定出一幅经典的景观图景,这也成为二层平台的长方形开口(图2)。

这一设计进程,让森之舞台与阿尔伯蒂的金字塔产生了共鸣。虽然最终的目的是获得图像,但阿尔伯蒂的讨论却是从观察者与观看对象的关系出发的,对于建筑师来说,这种关系引入了新的限定条件,让建筑锚固下来。“视觉金字塔”的数学与物理原理并不复杂,王硕的出人意料之处在于他将阿尔伯蒂的虚拟金字塔变成了建筑实体的金字塔。森之舞台二层观景平台的平面就来自于切割后的三角锥,平台的两道边墙等同于金字塔边缘的射线,切割的画布则成为建筑完成后面向松花湖的长方形孔洞(图3)。

王硕的建筑转译,让视觉图像在森之舞台项目中的主导性地位显露无遗。无论是在二层平台还是下部的混凝土基座中,观景都是建筑师专门刻画的行为场景,它们对观赏范畴、要素以及方式都进行了精确的定义。然而,这种状态也会给人带来一丝疑虑,这个小建筑是否过于强调视觉图像?尤其是在这个海量图像快速消费的时代,建筑是否过于迎合人们“猎奇”的欲望?“眼睛的独断以及对其他感官的压制将会把我们推向分离、孤立以及外化。”[2]22帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)的言辞或许过于极端,但他的提醒在总体上来说是合理的。森之舞台显然需要其他的内涵,才能避免成为帕拉斯玛与斯蒂文·霍尔涵盖了从现代主义到数字化建筑的批判名单上的一员1)。这一问题将我们引向森之舞台与阿尔伯蒂模型中一个细微但重要的差别,我们将讨论这个差别如何与森之舞台对多元感官的重视相联系,从而回应对视觉图像独断性的疑虑。

在阿尔伯蒂的视觉金字塔中,人眼是金字塔的顶点,也是所有射线放射的中心。但是在森之舞台,射线的交点并不存在。两条“外周”射线形成的边墙被一道弧线所连接。虽然相对于整个金字塔锥,这只是一个细微的改动,但是它对阿尔伯蒂模型的影响却是颠覆性的。最重要的那个基点不复存在,人无法占据那个放射性的主导位置。从平面上看来,森之舞台的两道边墙不再是一个锐角向外发散的两边,而是一道连续的凹墙,墙体的弯曲仿佛是某种退让,对外部的景观力量做出谦逊的回应 (图4)。

熟悉现代建筑史的读者会意识到,我们是在用勒·柯布西耶的“塑形声学”(plastic acoustic)的理念来解读森之舞台的弧线墙体。“塑形声学”是勒·柯布西耶二战后建筑创作中的主导性理念,强调的是建筑与周围环境的密切互动,就像建筑发出的声音会扩散到四周,而四周的声音也可以被建筑所听到。这一理念最经典的案例是朗香教堂,一方面山顶教堂像帕堤侬神庙一样影响着周边的一切,另一方面教堂的两道内凹的弧墙则是对道路以及山谷城镇的回应,它们的退让形成一种姿态,让外界的声音渗入进来。同样的模式也可以用来分析森之舞台,二层的弧墙也可以被视为接受松花湖景观声音的反射墙体,让身处二层平台的人们笼罩在远方景观的汇聚之中。

美国学者佩尔森(Christopher Pearson)专门讨论过勒·柯布西耶对“声学”主题的使用2)。他的一个非常重要的观察是,勒·柯布西耶从纯粹主义阶段开始就已经在强调建筑或者雕塑对外界的影响,但那一时期他所使用的概念主要是“放射”(radiating),比如“光辉城市”(radiating city)的名称就来自于此。只是在战后,“放射”才更多地被“声学”取代。在用词变化的背后,真正重要的是观念的变化。“放射”强调的仍然是从中心向外辐射的单向关系,而“声学”强调的更多是一种被动的聆听与接受。对应在勒·柯布西耶身上,他“声学”时代的作品,比如朗香教堂与昌迪加尔政府建筑群会更多地呼应地点与文化的影响,同时,建筑给人的感受也更为含混与多元。从某种角度来说,“放射”被“声学”所取代,标志着勒·柯布西耶的建筑作品从视觉主导向多元感受的转变。

之所以要对勒·柯布西耶的案例进行说明,是因为他早期的“放射”理念与阿尔伯蒂的视觉射线极为类似,但后期的“塑形声学”则是对之前理念的修正与补充。前者强调视觉的主导,后者更为重视不同感官的混合作用。如果要在阿尔伯蒂的“视觉模型”与勒·柯布西耶的“声学模型”之间选择一个来引导对森之舞台的解读的话,后者显然更为贴切。森之舞台的吸引力,并不仅仅在于上下两层所框定的景观图景,站在山顶或者野雪道上也可以看到同样的景观内容,为何在建筑中感受会变得更为强烈?关键的地方并不是观看的内容,而是在于观看的方式与情境。就像“塑形声学”理念中对不同感官的强调一样,森之舞台这个小建筑的特殊性之一就在于对多重感官体验的召唤。如果不能满足于勒·柯布西耶“无法言说的空间”(ineffable space)这样含混的描述,我们就需要进一步地分析除了框景之外,这个作品带给了我们什么样的丰富感受。

2 建筑与松花湖的关系/Relationship with the Songhua Lake

3 视觉金字塔的转化/Transformation of the visual pyramid(2.3图片来源/Courtesy of META-工作室/META-Project)

2 多重感官

虽然有战后的“塑形声学”转向,纯粹主义时代的勒·柯布西耶仍然是现代主义理论视觉主导性的典型代表。《走向新建筑》不仅将关键的一章直接命名为“视而不见的眼睛”,更是在全书中不断提及“眼”与“视觉”。勒·柯布西耶在这一时期的一个中心理念是,塑形形式的重心是几何性,因为它们可以被眼睛觉察和度量。对整个现代主义运动产生深度影响的是,他将建筑形式的关注点放置在对几何性的视觉感知上,“所有这些——轴线、圆、直角——都是几何真理,它们所产生的结果可以被眼睛所度量和认知;如果不是这样,就只会有偶然性、不规则以及随意性。几何是人类的语言。”[4]72我们已经知道这种对视觉与几何的专注如何体现在纯粹主义时代的白色体量之中,它们随即成为“国际式风格”的基础,被塑造成为现代主义的代表性语汇。正如亨利·希区柯克所说,当这一观点成为主流,其他那些关注点不同的现代建筑也就不可避免地被排挤成支线,比如赖特、胡戈·哈林、阿尔瓦·阿尔托3)。

因此,战后对现代主义的批判也同样聚焦于对视觉与几何性这一主流的批判。帕拉斯玛的《肌肤之眼》当然是最近的一个范例,但是在更早之前,肯尼斯·弗兰姆普顿在他的名篇《走向批判的地域主义:抵抗性建筑的六个要点》之中已经提出了一系列的对策来反抗视觉的独断:“光线的强度、黑暗、热与冷;潮湿的感觉;材料的香味;当身体感到被囚禁时石墙几乎可以触知到的存在感;人走过地面时步伐的动力以及相对的惯性;我们脚步声所激发的回声。”[6]18与视觉对抗,并不是闭上眼睛,而是要同样关注其他的知觉感受,触觉、声音、温度、湿度、甚至是嗅觉。对于敏感的建筑师来说,这些简短的文字对应着一整套的设计策略,近年来中国建筑界对材料、建构、光线氛围的关注可以视为一个从战后开始的反思进程继续和延伸。

在森之舞台的设计中,建筑师王硕对这一策略的认同是显而易见的。从很多方面都可以看到他如何通过深入的细节刻画来赋予这个小建筑多层次的感官体验。首先是总体形态,因为上下层在体量与形状上的巨大差异,一种不确定性的张力取代了稳定的几何关系。从不同方向接近森之舞台的人会有着差异悬殊的外部观感。从雪道滑下,首先看到的是混凝土基座以及上面的烧杉板弧线墙体,混凝土的坚硬为柔和的木质体量提供支撑。弧墙拐点顶部的玻璃墙透露出建筑内部的暖黄色木墙,与烧杉板的暗涩形成强烈反差。在这个角落,森之舞台中最主要的4种材料都被汇聚在一起,它们实际上强化了我们对建筑的日常认知体验,混凝土的粗粝、烧杉板的沧桑、玻璃的通透以及木材的温暖(图5)。仍然是通过眼睛观看,但我们被引向的是对温度、可靠性、粗糙与平滑的感知,而不是几何形状的比例与关系。

从林中栈道走向森之舞台感受又有所不同。在远处看到的是二层平台的完整侧面,一个近乎黑色的长方形体量放置在不规则的混凝土体块上,大尺度的悬挑显然超越了常规建筑的尺度规范。继续走近,悬挑的危险性逐渐减弱,一个突出的混凝土洞口转而成为视线的焦点。在白天,洞口的深度与昏暗似乎令人有些迟疑,但是在夜晚,黄色灯光让门洞变成了壁炉,“看到火焰在房屋坚硬的石墙深处燃烧让我感到安慰。”[1]199赖特所描述的也是这个门洞对游人的吸引力(图7)。

这里的设计很容易让人联想起卒姆托的圣本笃村小教堂。实际上,这的确是森之舞台的设计参照之一。卒姆托曾经谈到门把手对于门后另外一个世界的启示[7],门的狭小与深陷更能衬托出建筑内外两个世界的差异[8]。王硕显然吸收了圣本笃村小教堂以一个偶然性的外凸的窄小门洞强调进入建筑的戏剧性的做法。但是门后的世界,森之舞台与圣本笃村小教堂却有着完全不同的处理。虽然面向宽阔的景观视野,圣本笃村小教堂却没有设置任何观景的窗口,唯一的天窗只能让人看到天空。卒姆托实际上是延续了一个历史悠久的教堂设计传统,阿尔伯蒂在《论建筑》中很清楚地写明,教堂只应有天窗,避免人们被周围的事物分心[9]BookVII。与此相反,森之舞台的上下两层都有主导性的外向性视野,建筑师的处理重点转移到如何将视野与不同的感官体验相互结合。

6 从栈道走向建筑/Walking towards the architecture via the wooden walkway

为了更丰富的建筑体验,王硕采用的总体策略是强化上下两部分的反差。如果说二层平台与远方的景致有关,那下部的混凝土基座则属于山坡。不规则的体量、封闭的表面、粗糙的肌理、灰暗的颜色都指向岩石的喻意。穿过门洞进入混凝土基座,仿佛进入一个从完整石头中凿出的洞穴(图8)。现浇混凝土的独特之处在于它将结构的受力体系都掩盖在实体之中。在现代主义时代这是创造纯粹的“塑形”形式的理想原料,但是在另一方面,这种掩盖也意味着一种无法穿透的神秘性,一种难以触及的深度。这或许可以解释混凝土洞穴的原始感。狭促的空间让弗兰姆普顿所描述的“当身体感到被囚禁时石墙几乎可以触知到的存在感”笼罩着刚刚钻进“洞”里的人。建筑外的明亮与开敞迅速转换为一个厚重、坚硬、难以琢磨的昏暗场景。光线在混凝土墙面与黑色木顶面上投射出强烈的明暗变化,进一步模糊了人们对空间边界的认知。在这样的场景中,日常的空间认知与方向感都不再有效,光线成为最明显的线索。人很难停留在入口的暗淡角落里,无论是两条通路还是对面晃眼的光亮,都诱使人继续前行。一道有切角的厚墙成为分水岭,一部分人往下沉,经过一段类似于古代露天剧场的混凝土座椅台阶,最终达到底层的休息平台与角落中的小卖部。另一部分人会选择左侧的水平通道。倾斜的墙体不断压缩通道的宽度,诱使人去伸手触摸不断贴近的木纹混凝土墙面。在脚下,建筑师特意使用了木板与火山岩两种材质,让人感受到路程中弹性与声响的变化。“当身体穿过大地起伏的表面,我们感到愉悦,在每一步中,我们遭遇到的无尽3个维度的相互交融,让我们精神感到欣喜。”[10]只是很少有建筑师去关注从脚底传递过来的微妙体验,皮吉奥尼斯(Dimitris Pikionis)的话是对这种感受的精准描述。来到通道尽头的人,不仅可以看到穿越雪道抵达松山湖大拐弯的景观轴线,还会在背后看到一道混凝土楼梯。脚下的变化再一次出现,王硕为混凝土梯步铺上了木板。这显然是一种邀请,甚至是一侧墙上简单但稳固的暗色金属扶手,也在鼓励人们拾阶而上(图9)。它让人想起卒姆托为圣本笃村小教堂的木门选用的金属门把手4),质朴与沧桑所透露的是持久的信赖。

从材料、形态、光线以及氛围看来,王硕在森之舞台的下层试图营造的是类似于朗香教堂内部的那种含混与神秘。视觉传递给人们的不再是清晰的边界、规整的形态、一致的比例关系以及静观的距离,而是一种弥散的氛围,隐秘的包裹以及黑暗中亮光的诱惑。这种切身的体验是通过眼睛与其他知觉器官,比如皮肤、耳朵甚至是鼻子的共同作用来完成的。在这样的场景中,人也很难成为一个旁观者,她被驱使着采取行动,动力来源则是来自于记忆的行为本能。这也就是森之舞台拒绝“视觉独断性”的方式。

7 入口/The entrance(4-7摄影/Photos: 苏圣亮/SU Shengliang)

8 混凝土基座内部/Inside the concrete base

9 通向上层的台阶/Stair leading to the upper floor

10 二层平台的混凝土墙/Concrete wall in the upper floor

3 视觉重塑

如果说森之舞台的下层是通过多种感官的共同作用来塑造强烈的身体体验,从而拒绝“视觉独断性”的统治,那么森之舞台的二层平台则走向了另外一条道路:视觉图像被进一步强化到一种极端的程度,从而转向对日常知觉理念的悬置与反思。

在整个项目中,建筑师没有采用任何手段掩饰上下两层的差异。在外部,这表现为上下两部分在形体、材料、色彩上的强烈反差,在内部,这种差异通过走上二层的脚步来感受。从底层洞穴般的混凝土实体中顺着光亮往上走,在踏步尽头沿着暖色木质弧墙的引导转身看去,却是一个开敞明亮的外向性空间,所有的关注都会立刻被远方的景致所吸引。这种进入的戏剧性是西方历史建筑传统中的一个经典主题,即使在现代建筑史中也在阿斯普伦德与阿尔瓦·阿尔托的图书馆设计中有着完美呈现。很明显,王硕精心谋划了一条“漫步”路径,从木质栈道开始,穿过门洞、混凝土岩穴、变窄的通道、铺着木板的台阶,最终抵达“主楼层”(piano nobile)。使用“漫步”一词并不准确,它还来自钟情于“放射”与“视觉”的早期勒·柯布西耶。漫步意味着一种轻松与脱离的观看,森之舞台所埋设的这条线路则预设了好奇、迷惑、不安、渴望、释然等不同的情绪。无论如何,你都无法成为一个平静的旁观者。从某种程度上说,建筑师就是一位炼金术士,要从平凡的物质中萃取出不平凡的体验。

伸入二层平台的混凝土墙体延缓了人们观赏景致的节奏。一高一矮两道混凝土墙,以及矮墙难以描述的扭曲形态打破了二层空间的纯粹性。因为墙的阻隔,你还不能立刻看到全部的景框,甚至是弧墙上特意留出的光缝也会分散一部分的注意力(图10)。只有转过身来走到前部,才能看到一览无余的松花湖景观。透过长方形景框看向外部景观,是一般观景建筑的常用手段。王硕此前的葫芦岛海滨展示中心就已经采用了类似的策略。即使如此,站在森之舞台的二层平台上远眺白雪覆盖的松花湖,仍然让人着迷。虽然手段并不特别,但森之舞台的景框的确切割出了一副给人以强烈触动的图像。这当然要归因于观看的内容。阿尔伯蒂在《论绘画》中还谈论了什么样的画面内容是最好的,他认为是有着丰富人物、动作与情节的“历史场景绘画”(istoria)。在森之舞台,松花湖、起伏的山峦、植被、天空以及云雾组成了画面的内容,大青山提供了宏大的视野,而时间则蕴含在云雾的变化以及自然演化的漫长岁月中。这些元素一同构成了一幅自然的“历史场景绘画”(图11)。我们只需要将森之舞台的湖山景致与葫芦岛海滨展示中心的海景作简单的比对,就能理解阿尔伯蒂论断的合理性。

建筑的作用同样至关重要。抬升视点的高度显然不是森之舞台最主要的作用,塑造一种观看方式才是。与一般观景建筑不同的是,王硕压低了屋顶的高度,使得景观的边界感更为强烈。横穿画面的木质扶手进一步凸显了景框的几何性,再配合上松山湖与森之舞台的深远距离,很多凭栏远眺的人都会认同,这座小建筑的确创造了一个“奇观”。实际上,几何景框与自然景致的结合,是现代主义中一个反复出现的经典主题。范斯沃斯住宅毫无疑问是这一主题的典范,“如果你透过范斯沃斯住宅的玻璃窗看自然,她会比从外面观看获得更深刻的意义。”[11]339密斯的这段话几乎可以用于他战后的绝大部分作品的解读。巴拉甘也是驾驭这一主题的大师,“环视的全景不应过度使用:如果我们将近处的景观框定起来,并且与后方的良好景致对比,就会获得双倍增强的效果。”[12]34这位墨西哥建筑师作品中那些绝妙的场景很多都来自于这一原则。我们知道,只是在经历了他的现代主义阶段之后,巴拉甘才将这一原则推至无以伦比的高度。

然而,无论是密斯还是巴拉甘的话,对于我们理解这一现象的知觉内涵,也就说为何它会给人这么强烈的感受并没有太大帮助。反而是画家德·基里科的话更有启发性:“被限定在门廊圆拱与窗户的或长方形洞口中的景致获得了更大的形而上学价值,因为它得到了强化,并且从周围的空间中分离出来。建筑让自然更为完整。这构成了人类理智在形而上学的发现领域中进步。”[13]德·基里科自己的形而上学绘画就大量采用了这一绘画要素5)。在这段话中,德·基里科将景框的作用总结为“强化”与“分离”。“强化”很好理解,限定让注意力更为集中,框架也有利于塑造一种观看的仪式感。更为微妙的是“分离”(isolated),什么样的分离?分离又会带来什么样的形而上学?我们有必要对这个问题作简要探讨,这对于理解森之舞台的力量,乃至于这一现代主义主题的力量都会有所帮助。

这里的“分离”显然不是指物理的分离,远方的事物与观察者之间本来就是分开的。在框景中,被分离出来的实际上是视觉图像的一部分,而且是中心聚焦的一部分。我们往往关注景框中保留下来的部分,却忽视了那些被掩盖的东西——那就是没有景框时眼睛的余光所看到的部分。景框用墙体或结构替代了原来余光的内容,让框中的景致与观察者断裂开来。这是因为余光虽然模糊,但是在通常状况下却涵盖了从视野中心到眼睛周边的全部领域。这实际上是视觉相比于其他知觉最大的优势,它可以同时呈现空间中大量不同的事物6)。换句话说,在余光之中,我们看到中心视野里的事物是如何与其他事物相接触、联系,后者又如何延展并且最终与我们的身体相连接的。余光帮助我们建立了一个联系体系,将中心视野与我们所熟知的身边的环境关联起来。正是在这个意义上,帕拉斯玛才会说:“聚焦的视觉让我们面对世界,而余光将我们包围在活的世界中。”[2]14在余光的帮助下,我们将面对的事物与自身联系起来,周边的世界不再是一个一个独立的事物集合,而是一个整体关联的体系。被看的事物虽然远在天边,但是余光总能跨越距离建立起观察者与它的联系,它不再是陌生的个体,而是成为我们所熟悉的生活世界的一部分。在帕拉斯玛看来,因为有这种特殊的作用,余光比聚焦性视野有着更重要的“存在性”(existential)意义[2]14。

11 框景1/Framed view 1(8-11摄影/Photos: 苏圣亮/SU Shengliang)

当窗户、门廊或者景框掩盖了原来的余光,所产生的效果也同样是“存在性”的。我们失去了与远方框景的视觉联系,中心视野中所看到的东西不再能与我们身边的环境直接产生关联,它们仿佛脱离开我们所熟悉的世界,变得陌生和遥远。对于日常体验来说,这是一种特例,是对日常体验的打断。但这种损失也有它内在的价值。当一个事物脱离开日常的理解框架,也就意味着为其他的阐释与解读打开了大门。这也即是海德格尔说的,只有当一把锤子出了问题,无法继续使用时,我们才可能不把它视为日常工具,而是作为一个“物”(thing)来重新看待7),进而才可能觉察到它在用途之外那些被日常使用所忽视或者掩盖的品质8)。框景中的景物,就类似于上述例子中的锤子,当它们被“分离”开来,脱离了日常的联系,也就制造了一个机会让我们以不同的眼光去看待它们。或许它们不仅仅可以被理解为山、水、树、云,或许在这些事物背后还有其他某些不同于我们日常概念的东西(图12)。如果采用了不同的角度,我们甚至有机会理解其他隐含在“物”之中还未被发现的可能性。这也就是德·基里科所说的“形而上学的发现”,他不只一次提到只有在打破了日常逻辑之时,事物“形而上学的一面”才会呈现出来9)。

所以,在建筑的框景中比没有框景多出来的就是这种“分离”的效果。我们每个人都能感受到它的力量,只是并不一定清楚这种力量的本质是什么。如果上面的解释是合理的,那么这种力量就来自于“分离”制造的陌生感。它让被观看的事物脱离日常世界,成为一个陌生的“物”。陌生在这里意味着谨慎与敬畏,而几何性将在这里发挥重要的作用。根据沃林格(Wilhelm Worringer)的经典理论,只有当周边的世界显得陌生、混乱和难以理解时,人们才会倾向于抽象的几何形式。因为几何形是稳定、有序和可以理解的,它成为人类为自己制造的庇护之地10)。这也就是说,几何性形式恰恰是对陌生感的回应。英国学者帕多万(Richard Padovan)敏锐地指出,那种常见地将几何与自然对立起来的观点是片面的,在沃林格的理论体系下“抽象是一种对自然敬畏的尊重,将其视为一种未知的和无法屈服的力量。”[19]25几何性既是一种庇护,也是一种对自然的尊重与退让。密斯所说的范斯沃斯的几何框架让自然“获得更深刻意义”或许就源于这种谦逊。

沃林格的理论对德国表现主义以及现代抽象艺术的影响早已为人熟知,现代建筑的几何性特征也与之有不可剥离的关系。从萨伏伊别墅到范斯沃斯住宅再到巴拉甘自宅,以及我们当下讨论的森之舞台,几何框景让许许多多的现代建筑拥有了一层特殊的深度。之所以要在这里用相当的篇幅讨论这个理论问题,是因为森之舞台以他更明晰的景观框架、更深远的观察者与景物的距离,以及更强烈的“分离”效果为这种讨论提供了一个绝佳的案例。这个小建筑刻意制造了很多戏剧性,但整个剧目的高潮显然就是人们被远景所触动的那一刻。这种触动与其说是来自于景物,不如说是来自于我们对自己所看到的景象所做的新的诠释,来自于对日常视知觉模式的质疑与反思。眼睛不断在传递给我们新的图像,但是这些图像到底意味着什么则依赖于我们解释世界的框架,这当然也是知觉的一部分。无论是在森之舞台还是在德·基里科的画前,我们都被赋予了一个契机,让这个日常的框架松动了一点,就像是后者的《神谕之迷》所描绘的,帘幕被掀开了一角,远方的另一个世界显露了出来。

4 结语

对建筑的体验与解读,很大程度上依赖于观察者自身趣味与立场。对于笔者来说,森之舞台最富有吸引力的地方就在于它所引发的对知觉的重塑。我们已经讨论过它的上下两层如何以不同的方式重新引导我们对建筑、景观以及我们自身感受的知觉。在混凝土基座中是通过对视觉以外其他感知方式的强化来实现更充沛的身体体验,而在二层平台则是通过直接挑战通常的视知觉模式来达成对人的触动。将这种触动称为“形而上学”的触动并不是虚张声势,就像德国哲学家汉斯·约纳斯(Hans Jonas)所指出的,通常认为视觉能够让人在完全无需与被看物有任何互动的情况下就清楚地获取大量信息,是西方哲学体系中,视觉成为“理论”概念的知觉来源11)。它催生了从主体与客体、理论与实践、形式与本质等一系列的二元对立,也由此带来了许多认知与伦理的问题。这种观念中缺失的是意识到视觉也有其限度与条件,也与人和环境的互动密切相关。框景效果所带来的就是对日常视觉机制的打断,如果愿意深究,就有可能理解约纳斯、帕拉斯玛等人对视觉独断性的哲学批判。有所关联的当然不仅仅是视觉的问题,而是整个理解世界、理解人与世界关系的宏大问题。虽然并不是每个人都有这样的哲学意趣,但我相信,只要他还会被这样的知觉效果所触动,也就意味着他已经得到了改变,即使这种改变是潜在和含混的。勒·柯布西耶用“无法言说”(effable)来描述这种感受,但炼金术士们有自己的方法用有形的材料与结构去塑造那种奇异的感受。

本文从阿尔伯蒂开始,最终也要回到阿尔伯蒂。将视觉金字塔的细节抛在一边,从更宽泛的角度来讲,阿尔伯蒂所谈论的一直是图像。在《论绘画》中他从来没有将图像与事物本身的样子混淆起来,他所关注的是事物呈现给我们的假象。因此,卡斯腾·哈里斯(Karsten Harries)认为,阿尔伯蒂的“透视理论告诉了我们表象的逻辑,也就是现象的逻辑。”[20]69从这一角度看,阿尔伯蒂的讨论也属于现象学的范畴。如此看来,森之舞台与阿尔伯蒂的差异似乎又不是那么大了,因为建筑师所关注和塑造的也仍然是知觉,是现象。这一倾向在王硕以及META-工作室的作品序列中也是新近才出现的。虽然对于这个年轻的事务所谈论趋势与身份似乎还为时过早,但他们此前作品中强烈的现代主义要素,无论是集体生活的组织、类型的总结还是经典的几何化语汇,与森之舞台之间都有显著的差异。或许这才是这些年轻建筑师身上最有趣的地方。他们眼中的射线可以射向松花湖的自然美景,也可以射向城中村的活力与死亡,切割这些不同的金字塔会产生难以预料的建筑后果。META-工作室的特点在于他们保持着这样的好奇心,并且仔细地在切面上描绘自己所观察和体验到的东西,无论它们是什么。□

注释

1)帕拉斯玛与斯蒂文·霍尔对当下数字建筑热潮的质疑,见参考文献[2]。

2)相关讨论见参考文献[3]。

3)相关内容见参考文献[5]。

4)对这个门把手的讨论,见参考文献[8]。

5)关于德·基里科建筑时期绘画的讨论,见参考文献[14]。

6)关于视觉相比于其他知觉独特性的讨论,见参考文献[15]。

7)这里使用的是海德格尔的“物”(thing)的概念,见参考文献[16]。

8)相关内容见参考文献[17]。

9)相关内容见参考文献[14]。

10)相关内容见参考文献[18]。

11)理论(theory)一词的希腊词源theoria本意即为观看、注视。

[1] WRIGHT F L. Frank Lloyd Wright Collected Writings Vol. 2 [M]. New York: Rizzoli in association with Frank Lloyd Wright Foundation, 1992.

[2] PALLASMAA J. The Eyes of the Skin: architecture and the senses [M]. 3rd ed. ed. Chichester: Wiley,2012.

[3] PEARSON C. Le Corbusier and the Acoustical Trope:An Investigation of Its Origins [J]. Journal of the Society of Architectural Historians, 1997, 56(2): 15.

[4] CORBUSIER L, ETCHELLS F. Towards a New Architecture [M]. Oxford: Architectural Press, 1987.

[5] HITCHCOCK H R, JOHNSON P. The International Style [M]. Norton, 1966.

[6] FOSTER H. Postmodern Culture [M]. London:Pluto, 1985.

[7] ZUMTHOR P. Thinking Architecture [M]. 2nd ed.Basel; Boston: Birkhäuser, 2006.

[8] 青锋. 通往异乡之门 [J]. 世界建筑, 2017(12): 4.

[9] ALBERTI L B. On the Art of Building in Ten Books[M]. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.; London:MIT Press, 1991.

[10] PIKIONIS D. A Sentimental Totpography [M].Dimitris Pikionis, architect 1887-1968: a sentimental totpography. London; Architectural Association. 1989.

[11] NEUMEYER F. The Artless Word: Mies van der Rohe on The Building Art [M]. Cambridge, Mass.;London: MIT Press, 1991.

[12] RISPA R. Barragán: The Complete Works [M].London: Princeton Architectural Press, 1996.

[13] CHIRICO G D. Architectural Sense In Classical Painting [J]. Metaphysical Art, 2016, 14/16): 3.

[14] 青锋. 乔治·德·基里科“建筑时期”绘画作品中的建筑与形而上学 [J]. 世界建筑, 2017(9): 9.

[15] JONAS H. The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology [M]. Evanston, Ill.; [Great Britain]: Northwestern University Press, 2001.

[16] HEIDEGGER M. The Origin of the Work of Art[M]//KRELL D F. Basic Wrtings. London; Routledge,1993.

[17] GORNER P. Heidegger's Being and Time: An Introduction [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[18] WORRINGER W. Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style [M]. Chicago:Ivan R. Dee, 1997.

[19] PADOVAN R. Proportion : Science, Philosophy,Architecture [M]. London: E & FN Spon, 1999.

[20] HARRIES K. Infinity and Perspective [M].Cambridge, Mass. ; London: MIT Press, 2001.

12 框景2/Framed view 2(摄影/Photo: 曹世彪/CAO Shibiao)