我国绿色基础设施的经济价值测算与分析

吴佳妮

(北京师范大学 经济与资源管理研究院,北京 100875)

引言

日益扩大的现代城市吞噬了自然空间,破坏了我们赖以生存的自然体系,经济快速发展的同时生态环境急剧下降。土地和资源的有限性使得城市建设和环境保护矛盾加剧。党的十八大提出了生态工程建设的号召,十三五规划把“生态环境质量”放在了“各方面制度”之前,提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。2014年,住建部印发海绵城市建设指南,各省市积极响应。相较于完全由人工设施组成的“灰色基础设施”,绿色基础设施充分利用森林、湿地、绿道等自然资源,是解决当今城市生态环境问题的重要途径之一,在改善生态环境、保护生物多样性的同时,也蕴藏着新的经济增长点。绿色基础设施提供了一种有预见性的开发与增长方式,能够有效调和“开发”和“保护”的矛盾,从而促进可持续发展。一般来说,一个区域的发展,有一个从生态经济化到经济生态化的过程,而经济的进步依赖于生态服务价值得到充分的评价与应有的体现(谢高地,2010)[1]。所以,对绿色基础设施经济价值的评估有助于提升人们对绿色基础设施的认识,在城市建设中贯彻绿色发展理念,转变城市发展方式,促进生态环境与经济的良性循环。

一、文献综述

(一)绿色基础设施(GI)的内涵

关于绿色基础设施的定义,国内外学者和政府机构有不同的理解,主要集中在以下三种观点。

观点一认为绿色基础设施是自然生命支持系统(nation’s natural life support system),主要代表是美国保护基金(the Conservation Fund)、美国农林管理局(USDA)、美国学者Mark A.Benedict和Edward T.McMahon。1999年,美国保护基金和美国农林管理局首次定义绿色基础设施是一个由水道、湿地、森林、野生动物栖息地,绿道、公园和其他保护区域,农场、牧场和森林,荒野和其他维持原生物种、自然生态过程、保护空气与水资源以及提高美国社区和人民生活质量的荒野和开敞空间所组成的一个相互连接的网络。GI是由多个组成部分协同形成的自然过程网络,是用来保育自然生态系统而相互连接的自然区域和其他开阔空间。这个网络支持本地物种,维护自然生态过程,维持空气和水资源平衡,有利于提高社区人民的生活质量,保障健康(Benedict& McMahon,2006)[2]。自然可以为社区提供重要的服务,如抵御洪水,减缓热岛效应,提升空气、土壤和水资源质量。当自然被人们所利用并作为一种基础设施时,即为“绿色基础设施”。

第二种观点定义绿色基础设施核心是雨洪管理体系,以美国环保协会(USEPA)、美国净水联合会(CWAA)、美国街区技术中心(CNT)和美国河流中心(American rivers)为代表。USEPA和CWAA从技术角度定义GI为一系列能被用于消除或减少雨洪量和非点源径流(包括流向混合排水系统的水和污染物)的技术、手段、管理方法和实践的总称。绿色基础设施是一种保护或者模拟自然界水循环来管理水资源的一种方法,意味着人们要多植树、保护湿地而不是建净水厂,是要保护河漫滩而不是建更高的堤坝。

第三种观点认为绿色基础设施是自然或半自然区域的网络。英国西北绿色基础设施组织(North West Green Infrastructure Unit)定义GI是一个由自然环境因素和绿地组成的系统,有类型、功能性、周边环境、尺度与连通性五个属性。绿色基础设施是所有空间尺度上的城市地区内,周围和城市之间的所有自然、半自然和人工网络的多功能生态系统。包括自然和半自然区域,以及农村和城市,陆地、淡水、沿海和海洋地区的绿色空间。而且,并不是所有的绿色空间都符合GI标准,内部连接性和多功能是其两个重要属性(Tzoulas等,2007)[3]。绿色基础设施是一种保护性规划的方法,通过自然和半自然的资源,连同其他环境资源属性,来设计和管理生态资源服务,例如水质净化、空气治理、适应气候变化和提供景观娱乐。

国内对绿色基础设施的研究建立在国外学者的基础之上,最早是由张秋明(2004)[4]提出绿色基础设施由网络中心(hub)和连接廊道(link)组成,其中网络中心起决定作用,这奠定了国内对GI的基本认知。应君等(2011)[5]发展了张秋明的观点,提出GI主要由网络(hubs)、连接廊道(links)与小型场地(sites)组成,但GI不只是由绿色空间构成,河流与雪山等自然环境同样有助于绿色基础设施体系的构建。绿色基础设施体系是由绿道、湿地、雨水花园、森林、乡土植被等要素组成的一个相互连接、有机统一的网络系统,为野生动物迁徙和生态过程提供起点和终点,系统自身还可以自然地进行雨洪管理,改善水质量,节约城市管理成本(张红卫,2009)[6]。北大深研院绿色基础设施研究所栾博则整合了国外的三种观点,提出GI有三个层次,一是自然生命支持系统,即森林、湿地、河流、湖泊等自然生态系统;二是基础设施化的城市绿色空间,由传统的公园绿地演化的具有多种生态服务功能的人工生态系统;三是绿色化的市政基础设施,即从原来人工化的市政设施(如排水管网),转变为生态化的市政设施(如植草沟、雨水花园)。

(二)绿色基础设施的价值评估

绿色基础设施是“生态系统服务”的一个关键元素,所以评估绿色基础设施的价值,生态系统服务的价值是本文考量的重点。

生态系统服务功能的概念首次出现在联合国大学1970年发表的《人类对全球环境的影响报告》中。此后,Holder和Ehrlieh(1974)[7]、Wesmtan(1977)[8]先后对全球环境服务功能和自然服务功能进行研究,并指出生物多样性对生态系统服务功能有至关重要的作用。然而,在生态系统服务概念产生之后的很长一段时间里,一直没有关于其价值评估的研究进展,直到1997年,Costanza[9]等13位科学家在Nature上发表了至今以来最重要的一篇关于生态系统服务价值的论文。Costanza等根据自然状况将全球生态系统分为16种土地利用方式,将生态系统服务分为17种功能,并对每种土地利用方式的每种功能分别进行价值评估,给出可应用于全球范围的生态系统服务单位面积价值。该研究成果不仅在国际上引起了广泛关注,也为国内学者研究生态系统服务价值奠定了基础。2000年,联合国正式启动千年生态系统评估(The Millennium Ecosystem Assessment,MA),推动了生态系统服务功能评估在世界范围内的研究发展。

欧阳志云是国内较早探讨我国陆地生态系统经济效益的学者,他和赵同谦在此后的几年对我国陆地、森林、陆地地表水、草地等生态系统进行了价值评估[10-13]。参考Costanza等人(1997)的研究方法和经济参数,陈仲新、张新时(2000)[14]尝试对我国的陆地生态系统和海洋生态系统的价值进行初步估算。谢高地等人[15-18]分别评估了中国自然草地、青藏高原、青海草地、莽措湖流域等区域生态系统的经济价值,并基于Costanza等人的评价模型提出了“中国生态系统服务价值当量因子表”[19]。

研究方法上,现阶段常用的评估方法有以欧阳志云、谢高地等人为代表的市场价值评估法和以徐中民、张志强为典型的条件价值法。徐中民、张志强(2002)[20]采用条件价值法对黑河流域的张掖和额济纳旗两个地区的区域生态恢复总经济价值进行评估,并在此基础上建立了研究区域部分地区的环境经济账户。此外,还有一些如费用支出法、影子工程法、机会成本法、旅行费用法等方法。

研究尺度上,早期主要有全国尺度的研究,也有针对如青藏高原(谢高地等,2003)、长白山森林(吴钢,2001)、莽措湖(肖玉等,2003)、长江口湿地(吴玲玲等,2003)、海南岛(肖寒等,2000;欧阳志云等,2004)、洞庭湖湿地(庄大昌,2004;熊鹰等,2004)、西藏工布自然保护区(胡世辉等,2010)、若尔盖高原湿地(张晓云等,2009;林永生等,2017)等典型区域生态系统的研究。随着方法的逐渐成熟,对于省域和市域的研究逐渐增多(李文楷等,2008;李锋等,2011;肖强等,2014),并基于灰色模型等技术对生态系统服务价值进行预测(李正等,2012;方明,2014)。

目前的研究中,人们对绿色基础设施的内涵解释不一,本文在综合国内外各位学者的观点之后,提出了本文对绿色基础设施的定义。本文认为,绿色基础设施是自然的生态基础设施和半自然的市政绿色空间的结合,由自然区域和开放空间组成。它遵循自然发展的规律,整合各类生态和环境资源,提供了连接生物多样性和自然净化过程的渠道,在保护生态环境网络、推动城市可持续发展中起到基础性作用。

现有文献大多从景观规划角度对绿色基础设施进行研究,对其经济价值的定量评估还有待进一步开展。在生态经济学领域,对于当前生态系统服务评价的研究已有了较大发展,但由于生态系统是一个复杂的动态系统,其价值多样,而且与经济过程之间又有着紧密的联系,我们对生态系统的认知还存在不确定性,所以对生态系统服务的价值只能粗略估计,目前也未形成一整套完备的指标体系和评价理论,并没有所谓的标准答案。本文希望借鉴生态系统服务价值的研究,尝试对我国绿色基础设施的经济价值进行初步估计,有待今后国内外专家学者进一步深入探究。

二、我国绿色基础设施经济价值评估

(一)绿色基础设施经济价值评估模型

借鉴欧阳志云、谢高地等人的市场价值法,本文设定绿色基础设施经济价值的评估模型为:

(1)

式(1)中:GIV代表研究区域的绿色基础设施总经济价值;i为不同的评价指标;Ai为第i个评价指标的面积,VCi表示第i种评价指标的单位面积生态系统服务价值。

本研究数据来源于2005—2016年的《中国统计年鉴》和《中国水利统计年鉴》。根据前文对绿色基础设施的定义并结合数据的可获得性,本文将绿色基础设施经济价值评价指标(Green Infrastructure Value, GIV)分为自然设施和半自然设施两类一级指标,其中自然设施主要考察天然森林、天然湿地、草原、湖泊四个二级指标,半自然设施下设置人工林、人工湿地、水库和城市绿地面积四个指标。

参照Costanza、谢高地、吴勇等人的评估方法,在考虑通货膨胀因素之后,根据每年CPI价格指数的变化,得到2004—2015年全国绿色基础设施价值评估表(表1)。

表1 2004—2015年全国单位面积绿色基础设施经济价值 万元·(hm2·年)-1

其中天然森林、天然湿地、水资源的单位生态系统服务价值参照Costanza[9]的对全球生态系统服务的估值,森林为969美元· (hm2·年)-1,湿地 14 785 美元·(hm2·年)-1,再根据1994年美元兑人民币汇率折算为森林8 351.52元·(hm2·年)-1,湿地127 427.48元·(hm2·年)-1。人工森林和人工湿地的单位生态服务价值因没有文献资料可以获取直接数据,考虑到其半自然属性,本文就按天然森林和天然湿地单位价值的50%计。

单位面积草地的生态系统服务价值参考谢高地等[15]的全国天然草地平均生态系统服务价值数据509.4美元· (hm2·年)-1,再依据1998年美元兑人民币汇率折算为4 217.37元·(hm2·年)-1。

水库的生态价值采用赵同谦、欧阳志云[11]的算法,通过水库保护耕地而避免的平均综合农业损失来计量其生态服务价值为5 532.9元·(hm2·年)-1,这里采用除涝面积来测度其保护耕地、调蓄洪水的功能。

因本文是基于全国尺度进行的研究,而张彪、谢高地等人[21-22]对绿地的经济价值评估是针对北京地区的,故本文在查阅各类文献后,选用吴勇,苏智先[23]对我国城市绿地的估算数据6 000元·(hm2·年)-1。

三、 我国绿色基础设施经济价值测算结果及分析

根据公式(1),本文测算出全国和各省2004—2015年的绿色基础设施经济价值,表2给出了主要年份的测算结果。

表2 全国和各省主要年份的绿色基础设施经济价值 单位:亿元

全国的绿色基础设施经济总价值逐年上升,从2004年的10 0881.59亿元到2015年的176 014.84亿元,年均增长率5.19%。全国各省除了山西年均增长率为负以外,其余地区均逐年增长,其中重庆年均增长10.08%位居榜首,新疆以9.39%的增速名列第二。在31个省中,经济价值排名始终前四的是西藏、内蒙古、黑龙江和青海,而倒数四名则为北京、天津、重庆和上海。

各地区间差距较大。2004年时,最高的西藏GIV达14 152亿元,是最低的北京(90亿元)的157倍,但到2015年,两个省份的差距已经缩小到123倍。西部地区的绿色基础设施价值最高,东北地区最低,但东部与西部的差距有扩大的趋势。若考虑平均GIV,则东部地区最低,这主要是因为东部地区省份较多,而东北地区只有三省。

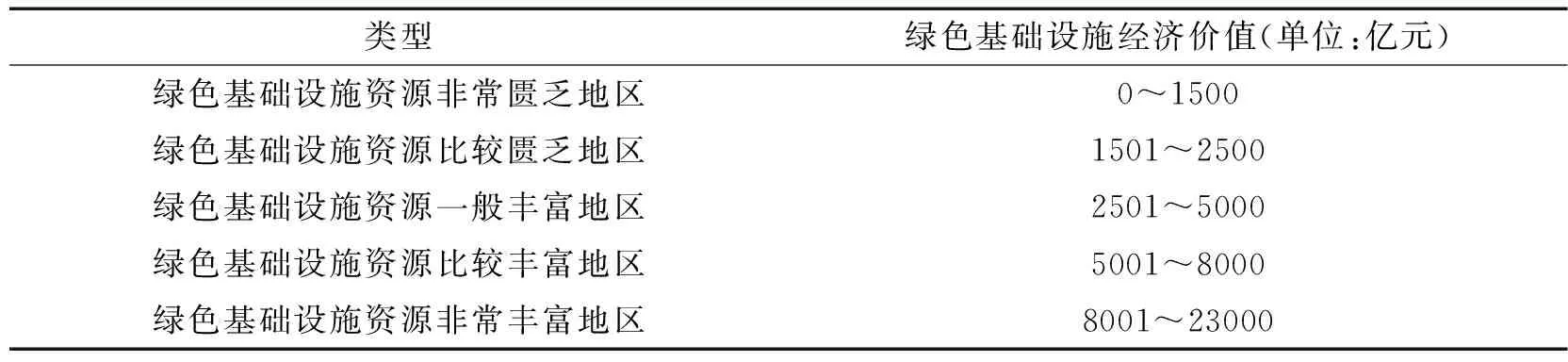

本文对12年间全国各省GIV数据进行系统聚类分析,发现绿色基础设施的发展程度可以分为五大类,如表3。

表3 绿色基础设施区域发展类型划分

青海、西藏、黑龙江、内蒙古一直属于绿色基础设施资源非常丰富的地区,北京、天津、山西、宁夏、重庆、上海和海南的绿色基础设施资源则一直非常匮乏。新疆2009年从第二梯队进入了第一梯队,自此第一梯队由这五省牢牢占据;河南、陕西和贵州分别在2006、2007和2015年从GI资源匮乏地区发展到比较匮乏地区;湖北和广西在2007年由GI资源比较匮乏进化到一般丰富地区;甘肃和江苏则分别在2012年、2013年上升到了比较丰富地区。

正如Anselin(1988)[24]指出的“几乎所有的空间数据都具有空间依赖性或空间自相关的特征”,绿色基础设施的价值问题研究也不例外。我国省域的绿色基础设施经济价值和区域经济发展水平,也有典型的地理属性。基于其地理属性,本文采用莫兰指数I(Moran’s I)来探讨绿色基础设施经济价值分布的空间相关性。

图2给出了2004年、2010年和2015年中国31个省份绿色基础设施经济价值的莫兰散点图和莫兰指数,并针对空间局部自相关做出了相应的Lisa图。

从图中可以看出,2004、2010、2015年中国31省绿色基础设施经济价值的莫兰指数分别为0.256 8、0.309 0、0.337 1,表明我国的GIV分布的确存在空间自相关且为正相关,有相似属性集聚现象,且集聚情况有加强趋势。从Lisa图看出,我国西部地区属于GIV的“高高(High-High)”地区,这些地区生态资源丰富且集中。中东部大部分省市属于GIV的“低低(Low-Low)”地区,但广东和江苏属于“中高周低(High-Low)”地区,尤其是江苏,其绿色基础设施发展水平远高于周边省市,在东部地区中表现突出。原因在于广东的城市绿地面积生态系统服务价值在全国遥遥领先,江苏的人工湿地生态系统服务价值自2010年起呈指数型爆发式增长,此外,江苏省在湖泊、水库、绿地等指标的表现也名列全国前三。

注:全局空间自相关检验中空间权重矩阵“W”的计算是根据中国31个省份的空间地理信息,采用一阶邻近矩阵(the First Order Contiguity Matrix) 中的“车邻法”,即若区域i和j有共同的顶点或共同的边界,则记Wij= 1,否则,记Wij=0。

进一步的,本文根据GM(1,1)模型预测2016年、2020年和2025年我国绿色基础设施的经济价值。预测结果显示,我国绿色基础设施经济价值2016年预计为188 470亿元,2020年为2 680 300亿元,2025年为4 051 400亿元。预测模型的精度检验显示,残差检验中mPhi=0.012 1和Phi(12)=0.015 3都小于0.05,关联度检验中小残差概率p=1>0.95,均方差比值C=0.038 3<0.5,小残差概率和均方差比值均属于一级,故模型合格,是可信的,可以用来预测我国绿色基础设施经济价值。

四、结论与进一步讨论

本研究尝试构建了绿色基础设施经济价值评价指标,测算2004—2015年全国各省的绿色基础设施经济价值,主要结论如下:

1.我国的绿色基础设施经济价值近12年来稳步上升,从2004年的100 881.59亿元到2015年的176 014.84亿元,年均增长率5.19%。重庆的绿色基础设施发展最快,年均增长10.08%,山西近些年来呈倒退趋势,年均增长率为-2.75%。全国各地区间差异较大,但差距在逐渐缩小。青海、西藏、黑龙江、内蒙古四省以压倒性优势稳居全国前四,其绿色基础设施经济价值均在8 000亿元以上,属于绿色基础设施资源非常丰富的地区;而北京、天津、山西、宁夏、重庆、上海和海南的绿色基础设施经济价值不足1 000亿元,属于绿色基础设施资源非常匮乏地区。2004年,绿色基础设施经济价值最高的西藏和最低的北京相差157倍,到2015年,差距缩小到123倍。

2.绿色基础设施经济价值的分布具有典型的地理特征,具有显著的空间正自相关性。西部地区属于绿色基础设施发展较好的地区,中部和东部(除江苏、广东外)地区则是基础设施发展的“低低”集聚区。

目前我国GI发展较好的地区并不是经济发达省份。一般来说,一个区域的发展,总有一个从生态经济化到经济生态化的过程。GI资源丰富的地区要思考如何将资源转化为经济发展动力,而经济的进步依赖于生态服务价值得到充分的评价与应有的体现(谢高地,2010)[1]。而在这个过程中,首先要对GI的经济价值进行充分的评价。但是,本研究还只是做了一个初步尝试,评估结果可能是绿色基础设施经济价值的较低估计。因为一方面,现有的绿色基础设施相关市场不完善,很难通过真实的市场行为准确反映其价值。本文只是粗略地选择了大尺度区域下的生态系统服务价值来对GI进行估值,但实际上各个地区的绿色基础设施功能价值差距较大。如青藏高原和东部平原的湿地经济价值明显不同,但本文的研究假设其单价相同,因而估计存在不准确性。另一方面,绿色基础设施是一个开放系统,其发展是动态的,联系是有机的,所以对其进行的评估应该是个连续的动态过程,而本文受限于数据可得性,只做了静态的评估。

[1] 谢高地,曹淑艳.发展转型的生态经济化和经济生态化过程[J].资源科学,2010(4):782-789.

[2] BENEDICT M, MCMAHOM E. Green Infrastructure: linking Communities and Landscapes[M]. Washington: Island Press, 2006:1-3.

[3] TZOULAS, KONSTANTINOS, et al. Promoting Ecosystem and Human Health in Urban Areas Using Green Infrastructure: A Literature Review[J]. Landscape and Urban Planning,2007:167-178.

[4] 张秋明.绿色基础设施[J].国土资源情报,2004(7):35-38.

[5] 应君,张青萍,王末顺,等.城市绿色基础设施及其体系构建[J].浙江农林大学学报,2011(5):805-809.

[6] 张红卫,夏海山,魏民.运用绿色基础设施理论指导“绿色”城市建设[J].中国园林,2009,25(9):28-30.

[7] HOLDER J, EHRLICH P R, Human Population and Global Environment[J]. American Scientist,1974,62:282-297.

[8] WESTMAN W E. How Much are Nature’s Services Worth? [J]. Science,1977,197:960-964.

[9] CONSTANZA R, D’ARGE R, D’GROOT R, et al. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital[J]. Nature,1997,387(6630):253-260.

[10] 欧阳志云,王效科,苗鸿.中国陆地生态系统服务功能及其生态经济价值的初步研究[J].生态学报,1999,19(5):607-613.

[11] 赵同谦,欧阳志云,王效科,等.中国陆地地表水生态系统服务功能及其生态经济价值评价[J].自然资源学报,2003,18(4):443-452.

[12] 赵同谦,欧阳志云,郑华,等.中国森林生态系统服务功能及其价值评价[J].自然资源学报,2004,19(4):480-491.

[13] 赵同谦,欧阳志云,郑华,等.中国草地生态系统服务功能间接价值评价[J].自然资源学报,2004,24(6):1101-1110.

[14] 陈仲新,张新时.中国生态系统效益的价值[J].科学通报,2000,45(1):17-23.

[15] 谢高地,张钇锂,鲁春霞,等.中国自然草地生态系统服务价值[J].自然资源学报,2001,16(1):47-53.

[16] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等.青藏高原生态资产的价值评估[J].自然资源学报,2003,18(2):189-196.

[17] 谢高地,鲁春霞,肖玉,等.青藏高原高寒草地生态系统服务价值评估[J].山地学报,2003,21(1):50-55.

[18] 肖玉,谢高地,安凯.莽措湖流域生态系统服务功能经济价值变化研究[J].应用生态学报,2003,14(5):676-680.

[19] 谢高地,张彩霞,张昌顺,等.中国生态系统服务的价值[J].资源科学,2015,37(9):1740-1746.

[20] 徐中民,张志强,程国栋,等.额济纳旗生态系统恢复的总经济价值评估[J].地理学报,2002,57(1):107-116.

[21] 张彪,谢高地,薛康.北京城市绿地调蓄雨水径流功能及其价值评估[J].生态学报,2011,31(13):3839-3845.

[22] 张彪,高吉喜,谢高地.北京城市绿地的蒸腾降温功能及其经济价值评估[J]. 生态学报,2012,32(24):7698-7705.

[23] 吴勇,苏智先.中国城市绿地现状及其生态经济价值评价[J].四川师范大学学报,2002,23(2):184-188.

[24] ANSELIN L. Spatial Econometrics: Methods and Models[M].Boston:Kluwer Academic, 1988.

[25] 王苏民,窦鸿身.中国湖泊志[M].北京:科学出版社,1998.

[26] 马荣华,杨桂山,段洪涛,等.中国湖泊的数量、面积与空间分布[J].中国科学,2011,41(3):394-401.