沙漠水科学材料研究综述

张增志,杜红梅,渠永平

(中国矿业大学(北京)生态功能材料研究所,北京 100083)

1 前 言

沙漠化是当今世界关注的环境问题的焦点,其危害位居全球十大灾害之首[1]。沙漠的扩展吞噬有效的耕地,带来恶劣的沙尘气候,导致贫穷和生态移民[2,3],恶劣的沙漠生存环境在历史上还频繁引发战争,沙漠化的生态、经济和社会问题最终导致古埃及文明和古巴比伦文明的消亡[4,5]。我国是世界上受沙漠化影响最严重的国家之一,截至2014年,全国土壤沙漠化面积为2.66×106km2,占国土总面积的34%,目前仍以2460 km2/a的速度扩展[6]。

沙漠化的本质[7]是原有土地上适宜生长的一些生命体无法恢复生存,土壤生产力明显退化,人类赖以生存和发展的生产资料无法实施和再生。1997年联合国沙漠化大会将沙漠化做了全面表述:沙漠化是土地生物资源的退化和破坏,最终导致类似沙漠的情景,它使生态系统普遍恶化、削弱或破坏生物潜力,即破坏支持人类寻求发展和满足日益增长的人口需要的具有多种用途的动植物生产能力[8]。

在沙漠化的土地上实施生态恢复最可持续的方法是植被恢复,植被恢复的根本是水的问题。如果将地下水提升至地表进行生态修复,由于地表水无法赋存、涵养、保墒和循环,需水量大,不仅因土壤结构而不能保证植物成活,还导致大量水资源蒸发渗失,进而地下水位下降,而强烈的地表蒸发和超过临界深度的地下水位,又是造成土壤退化的最直接原因[9,10]。因此,粗放式就地取水进行规模化生态恢复是一项不可持续的措施和方法。

水是一切生命体不可或缺的最基本物质,没有水就没有生命,而沙漠化水的问题的解决已成为一项世界性难题[11,12]。沙漠中水的来源分人工外来水、地下水、沙粒吸附水、降水和空气水,人工外来水和地下水都必须限定在最有限的用量上,目的是保证生态恢复的良性循环和施水的经济性问题,到目前国内外开展这方面的研究是有限的,还主要集中在机械式微灌上,然而这一领域还有广泛的研究空间,尤其是引入新材料技术是一项值得关注的工作。近年来,人们试图通过免浇水实施沙漠生态恢复,出现了仿生凝露材料[13,14]、沙表生物结皮材料[15,16]、吸水树脂材料[17,18]等,这些材料的出现为沙漠化地区生态恢复提供了新方向。作者结合多年从事沙漠水科学的研究经历,对这一领域新材料的开发和应用进行了宏观综述,探讨了发展方向。

2 沙漠水科学材料发展综述

2.1 外压力下微水灌溉的结构效应

滴灌技术是外压作用下将连续介质水流体转变为规律性断续滴灌的水滴的过程,这一过程尽管不能自调节土壤湿度,但实现了有效节水,用该技术使沙漠干旱之国以色列的人均农业产值跃居全球第二[19,20]。

滴灌的本质是水在微尺度空间的流动问题。Eringen[21]等最早提出微尺度下流体流动已偏离了经典流体理论的观点,当流道尺寸小到一定程度时必须考虑流体分子的微观运动,此时流动应呈粒子特征,尤其当流道尺寸接近流体粒子时,流体微团密度连续性假设不再有效[22]。微水在灌水器中呈紊流状,流体各层间互相渗透。除沿纵向的速度外,沿垂直于流动方向上也存在脉动速度,该脉动现象消耗了大量的能量,从而使流动阻力显著增加,最终使紊流流态的灌水器消能作用更强,出水均匀度更高。由于灌水器微小流道的临界雷诺数比常规尺度流道的值要小,同时灌水器流道结构弯曲多变,这些都将有利于水流从层流向紊流的转变。江小宁[23]、王补宣[24]、李战华[25]等大量研究表明,对不同特征尺寸(0.1~0.9 mm)的微小流道进行流体流动实验,结果均显示:微流道流场特征与粘性不可压缩湍流动量守恒方程(Navier-Stokes Equations,简称N-S方程)的描述相符。采用k-ε紊流模型描述灌水器微小流道中的水流[26],微分方程组及其定解如下:

动量方程(N-S方程):

(1)

式(1)方程是以速度表示的动量方程,需补充方程才能求解。通过添加紊流脉动动能方程k和紊流脉动动能耗散率ε方程,来使N-S方程封闭:

(2)

(3)

Eε=Cε2ε2/k,νt=Cμk2/ε

式中,v为速度矢量,x为位移矢量,υ为运动粘度系数。常数Cμ,Cε1,Cε2,σε需要用典型流动的实验结果和算例结果作最佳拟合来得到。

根据实际情况,结合相应的边界条件和初始条件,就可以求解方程组了。

图1是典型的微孔道灌水器结构之一,从图中可以明显看出水流体沿纵向灌水方向由迂回结构导致流速大大降低,横向交错齿结构致使横向流动产生剧烈的脉动现象,从而消耗巨大的能量,使水湍流体前后阻隔为一颗颗水滴。这种利用界面结构型产生能量阻隔的方式在沙漠地区能够有效地实现节水灌溉,它充分利用了每一滴水在沙壤中蒸发渗散过程中产生的迟滞效应而保证植物对水分的最有效利用,大大克服了体积型浇水对土壤的含氧率的不利影响和多余水分的浪费。

图1 滴灌迂回微孔灌水器的实物图(a)和结构示意图(b)Fig.1 Picture (a) and structure schematic (b) of bypass microporous drip irrigation emitter

2.2 自调节土壤湿度的水分子渗灌材料

为克服微水灌溉不能自调节土壤湿度的缺点,提出了有机-无机功能杂化材料[27,28],将束水能力强的高吸水性树脂与导水能力强的导水颗粒进行复合并制备成渗水芯片材料,将芯片组装在渗水器中,在无需外加压力的条件下,利用该材料与土壤之间的水势差进行水分子传水,当土壤湿度低于材料的设定水势时,芯片加速渗水;反之,渗水速度减慢。由于这一渗水过程以水势梯度差为动力,以材料致密组织内微自动态结构为介质,从而实现了最有效的节水灌溉。

图2为渗水芯片材料的导水机理示意图。渗水芯片由高吸水性树脂和导水颗粒组成。由于导水颗粒对水分的吸收能力>高吸水性树脂对水的吸收能垒[29],因此渗水芯片在不同水势状态下的水分传导方式也不一样。当处于高水势下时(如外界土壤湿度大或者外界温度低),高吸水性树脂的三维网状结构充分溶胀,导水颗粒被完全分散开(图2a)。由于导水颗粒不能形成通畅的导水通道,芯片材料主要通过高吸水性树脂的枝状结构来导水,速度较慢。当处于中水势下时(如外界土壤变干或者外界温升高),高吸水性树脂的枝状结构由于水势降低发生相应收缩,使得导水颗粒部分“桥接”(图2b)。此时,渗水芯片通过高吸水性树脂的枝状结构和断续的粘土颗粒通道进行导水,导水速度适中。当处于低水势下时(如外界土壤干或者外界温度高),高吸水性树脂进一步收缩使得导水颗粒完全“桥接”形成了连续通畅的导水通道(图2c),渗水芯片优先通过导水颗粒的通道进行传导,导水速度快。通过这样的导水机理实现了不同水势下渗水芯片对水分传导速度的自调节作用。

图2 渗水芯片材料的导水机理示意图:(a)高水势;(b)中水势;(c)低水势Fig.2 Schematics of water-conducting mechanisms of seepage chip material: (a) high water potential; (b) medium water potential; (c) low water potential

自调节土壤湿度的水分子渗灌材料的渗水速度与外界压力无关,主要是水势的影响。水分在介质中运移的水势ψ主要由4种势能构成,即重力势ψg、压力势ψp、溶质势ψs和基质势ψm。总水势ψ为:

ψ=ψg+ψp+ψm+ψs

以水势差为驱动力的材料的水分运移问题可用达西定律来描述[30],表示为:

q=KSΔH/L

(4)

式中,q为通量,表示单位时间通过单位面积介质的水量,L为总水头(总水势);ΔH为沿水流路径方向的水势差;KS为饱和导水率,表示单位梯度下的通量或渗透流速。

水分在三维空间的流动可表示为q=KSH,式中为nabla算子,表示为=i+j+k,i,j,k分别为x,y,z3个坐标的单位向量。

将达西定律引入非饱和水分运动,得到:

q=-K(ψm)ψ或者q=-K(θ)ψ

(5)

式中,θ为含水率(或含水量),定义为固相中所含水分的重量与固相物质的重量之比;K(ψm)和K(θ)表示非饱和导水率变量分别为基质势和含水率时的函数,负号表示水流方向和水势梯度方向相反。

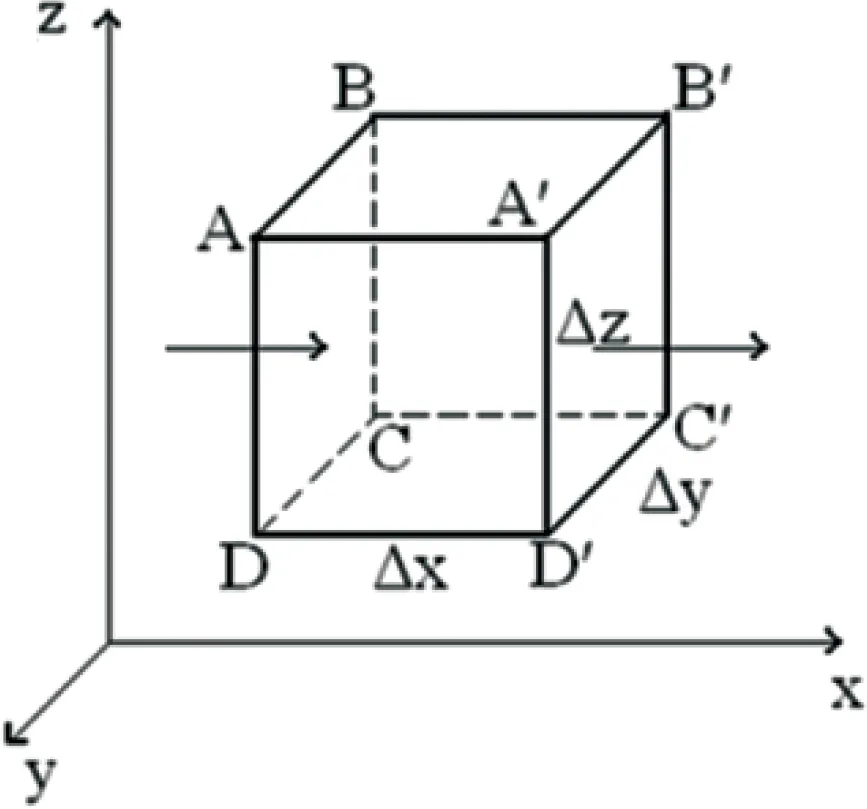

图3 直角坐标系中的单元体Fig.3 The element in a rectangular coordinate system

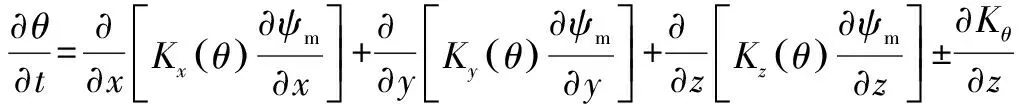

将达西定律与连续水流的质量守恒原理相结合,如图3所示,设在水分流动的空间任取一点(x,y,z),以该点为中心取无限小的一个平行六面体。六面体边长分别为Δx,Δy,Δz,则Δt时间内流入和流出的水分为:

而由含水率计算的单元体水分质量变化为:

由质量守恒定律可得,二者在数值上相等,即:

(6)

整理并结合式(6),得到式(7):

(7)

(8)

该式为常用的以扩散率D(θ)和导水率Kθ为变量的三维空间水分运动方程。

作者团队利用上述理论和方法实现了渗灌导水材料的导水速度的科学性和合理性,并在沙化地区实施了规模化造林(图4)。现场应用表明用水量仅仅是传统造林方法的1/40~1/60,而造林成活率提高了20%~50%。

图4 分子渗灌规模化造林现场Fig.4 Large-scale afforestation site of infiltration irrigation

2.3 无水灌溉的凝露材料

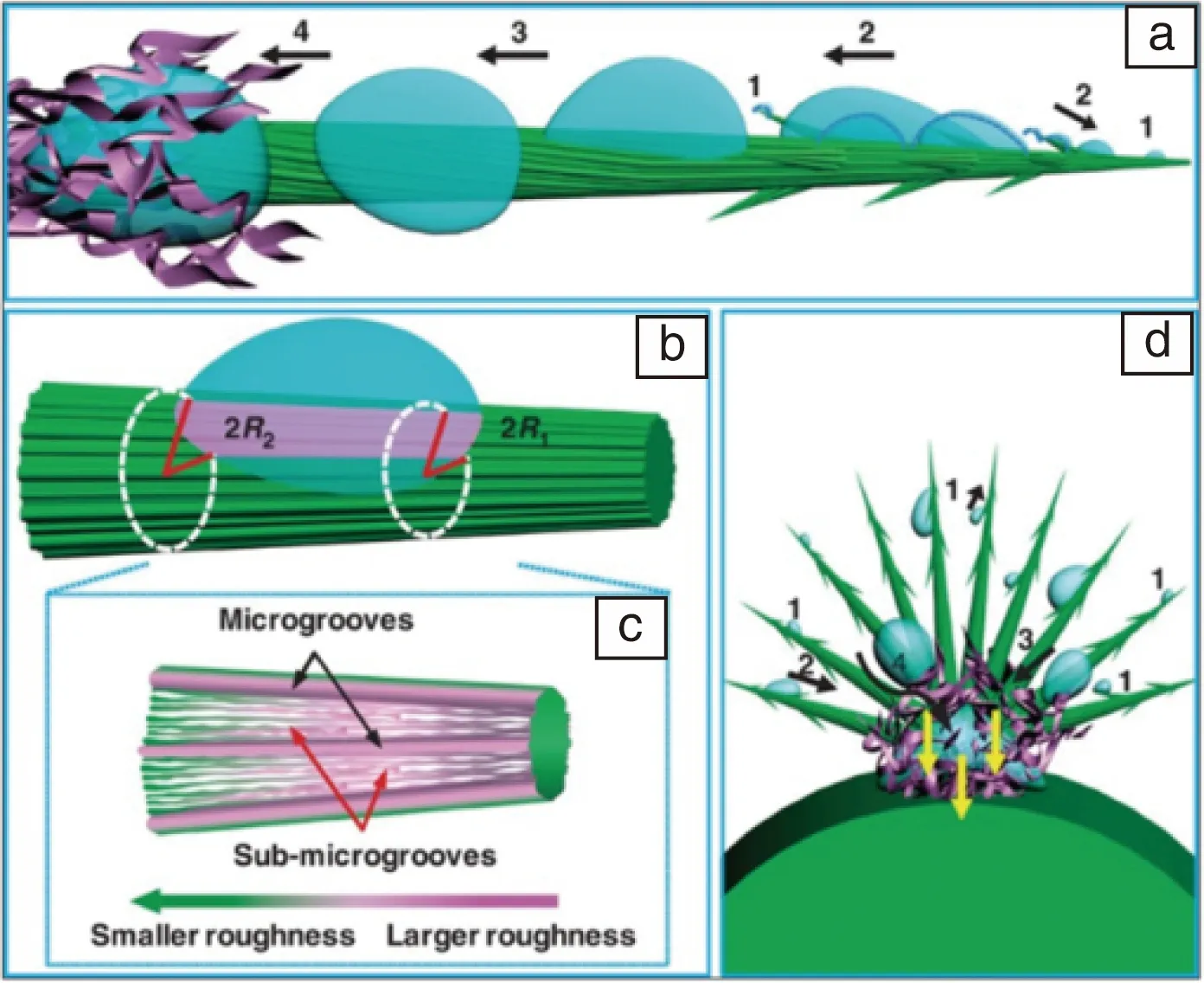

非洲西南部纳米布沙漠降雨极少,常有大风,早晨雾大,沙漠甲虫会倾斜其身体使其背部对着风来收集水分,使水滴顺着甲虫的背部流到其嘴里。人们发现集水原理来自甲虫背部特殊的亲疏水交替的凹凸结构(图5)。图5a是甲壳虫的背部,有很多无规则排列的突起。图5b是突起的放大图,没有蜡状物的突起顶部光滑,具有强亲水性,而突起周围和底部表层含有蜡状物,具有强疏水性。图5c是电子显微镜下观察到的类似荷叶的表面结构。这种结构由六边形排列的扁平球面组成,形成疏水表面。沙漠甲虫和荷叶的这种表面构造使得水产生凝结且不容易被蒸发[31,32]。

图5 沙漠甲虫背部的凝露结构[33]Fig.5 The water-capturing surface of desert beetle’s back[33]

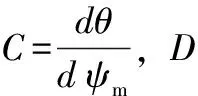

江雷[34]等发现仙人掌能够收集空气中的水分并最终形成大的液滴。仙人掌的刺和倒刺之间形成了定向凹槽,这些凹槽和仙人掌刺以及底部毛簇共同构成了凝露结构(图6)。仙人掌的倒刺和主刺处产生雾气的“沉积”,随着液滴的集聚和合并,液滴尺寸增加,从尖刺的顶端开始向尖刺和倒刺的底部作定向运动(图6a)。液滴越大,沿着梯度凹槽传输的距离越远,仙人掌通过这种方式来吸收并储存水分。

图6 仙人掌集雾结构的机理示意图Fig.6 Schematic of mechanism of the fog collection on the cactus

引起仙人掌液滴作定向运动的驱动因素有两个,一个是沿着锥形倒刺形成的拉普拉斯压力梯度,另一个是沿倒刺表面由粗糙度梯度形成的表面能梯度。

锥形尖刺表面的液滴两端之间的拉普拉斯压力差(ΔPcurvature)可表达为式(9):

(9)

式中,R为尖刺的局部半径(R1和R2为尖刺上液滴两端的局部半径),γ为水的表面张力,α为圆锥形尖刺的半锥角,dz为尖刺的半径增量。靠近尖刺顶端部位(小半径R1)的拉普拉斯压力比靠近底端(大半径R2)的大(图5b)。

除了拉普拉斯压力梯度外,表面自由能梯度是液滴运动的另一驱动力。仙人掌刺的表面具有凹槽,凹槽在宽度上形成宽度梯度,靠近刺底部的凹槽比靠近顶部的凹槽更为疏松和粗糙(图5c)。粗糙度可用式(10)Wenzel方程来描述:

cosθw=rcosθ

(10)

式中,r是粗糙度系数,定义为一个粗糙表面的实际比表面积和几何投影面积之比,θ和θw分别为固有接触角和表观接触角。由于本实验中仙人掌的刺表面涂覆有木蜡,因此相比刺的底部,其顶端更加粗糙和亲水,表面自由能更小。如果设定由表面自由能梯度形成的驱动力为F,该力使得液滴聚集在刺的顶部,然后定向地向底部运动。该驱动力可表达为式(11):

(11)

式中,θA和θR分别为处于刺中部的液滴的前接触角和后接触角,dl为沿着刺中部从顶部到底部的积分变量。

郭林[35]等采用静电纺丝的方式发明了一种人造仙人掌刺(图7)。使用细银针作为基底(图7a),用静电纺丝技术将聚合物纤维“缠绕”其上(图7b)就制备出了人造刺。采用此人造刺制成的人造仙人掌集雾装置如图8所示。将人造仙人掌刺插在海绵球上,随后置于雾气环境下收集水。人造刺表面的多级沟槽结构使得固液气三相接触线被多重细分,造成水珠的整体拉普拉斯力显著增加。在雾气环境下,水滴就可以在针尖处富集并向针底迁移。从图8b到图8c,经过短短15 min,量筒中的水体积已经由原来的0 ml集聚到了1.3 ml。

图7 人造仙人掌刺的SEM照片:(a)原始银针;(b)人造刺Fig.7 SEM images of bare silver needle (a) and the artificial cactus spine (b)

图8 人造仙人掌集雾装置Fig.8 Fog collector of artificial cactus

2.4 沙表结皮生物材料

生物结皮[36,37]是在沙漠藻类拓殖作用下由活的微小生物及其代谢产物(胞外多糖)与沙粒组成,是土壤颗粒与有机物紧密结合在土壤表层形成的一种壳状体,普遍存在于沙漠或荒漠地区。生物结皮的生物通过菌丝、假根或分泌的多聚糖类粘性物质来捆绑、粘结土壤颗粒形成垫状的活性生物结皮。

沙漠人工生物结皮[38]是指在流动沙丘建立人工植被后,通过人工接种沙漠藻促进生物结皮的形成;或者是在流动沙丘上,运用生物和工程技术固定流沙,然后通过沙漠藻人工接种技术形成生物结皮。

生物结皮具有较强的持水力。生物结皮层的持水量是结皮层下土壤的2~4倍[39],这种高的持水量和蓝藻分泌的多糖类物质具有相关性[40,41],因为蓝藻分泌的粘性物质具有吸水性和膨胀性,使得蓝藻能迅速吸水,体积增长为原来的几倍[42, 43],同时能够承受相应的渗透水胁迫和基质水胁迫,具有快速的恢复能力,这一功能对生物结皮增加土壤湿润度和降雨的吸收量具有重要意义。

生物结皮作为生物-土壤结合的复合体,其水分消耗主要是土壤蒸发和生物蒸散。生物结皮延长了土壤表层水分滞留时间[44],覆盖封闭了表层土壤孔隙,降低了土壤水分的蒸发,而且,生物结皮的发育以抑制地表蒸发为主,随着发育程度的提高,由抑制蒸发逐渐转为促进蒸发。因此生物结皮与土壤水分蒸发的关系还有待进一步的研究。

张静[45]等在沙漠地区进行了生物结皮影响下土壤表面凝结水的试验,于4月~5月期间共进行了17次凝结水的观测记录(图9)。由图9可知,除大风和阴雨天气外,几乎每天都有凝结现象发生。阴天的夜晚,由于有云层的“保护”,地面温度下降相对较慢,所以不利于形成凝结水。不同类型地表的总凝结水量差异极显著(P<0.01),总凝结水量随生物结皮的发育程度呈显著增加的趋势,表现为:裸沙<藻结皮<地衣结皮<苔藓结皮。不同类型地表凝结水量的均值之间也存在极显著性的差异(P<0.01),且变化趋势与总凝结水量的变化趋势一致。生物结皮改变了土壤上层的水分循环特性与土壤稳定性、土壤结构、有机物含量、土壤粗糙度以及微地形等特征,从而影响土壤的水分循环。

图9 不同类型地表凝结水的日变化特征(4月到5月期间)Fig.9 Daily dew amounts on crusts and sand surface during April to May

3 沙漠水科学材料发展展望

沙漠学作为地理学分支和土壤水土保持相关学科,应该说在长期的研究中还没有系统将材料科学作为沙漠治理工程技术的重要手段,材料对水的传输作用、界面作用和储存作用近年来才引起人们的关注。将沙化土壤完全恢复到其原始的耕地水平在生态恢复领域是一项漫长的过程,需要对沙化土壤输入物质、能量和科学的信息,但这一生态体系的恢复是以科学用水为核心的。从目前的研究看,沙漠水科学材料仍然处于起步阶段。微灌技术的大量装备和材料损耗以及耗水量与植物需求之间的差异性似乎越来越引起人们的关注;仿生凝露材料还停留在实验室的探索阶段;生物结皮技术对固沙产生了积极的影响,但凝结水量有待进一步实现大的突破;以高吸水树脂为代表的强吸水材料在种子包衣和复合肥中得以开发引用,人们尽最大努力避免了其对植物根部的反吸水问题;多孔矿物材料也在沙漠中得以开发应用。

沙漠水科学材料未来的发展方向主要体现在以下6个方面:①自调节土壤湿度的分子渗灌材料进一步精密化和智能化,实现节水、生态和经济最优化组合;②水的凝结、储存和控释一体化的功能材料的研发实现突破,并规模化用于沙漠生产;③沙漠地表水的分布与利用引起极大关注,一些水导向性新型功能材料得以开发应用;④一些水科学复合材料技术或多功能复合材料技术得到整合与发展;⑤更加注重针对沙化环境不同位点的特征进行水科学材料设计,如沙表、植物根部、种子外表和叶片表面等部位,需要采用不同的水科学材料原理和方法;⑥利用沙漠气候、地表水势差、盐差和温差等环境条件为背景的水科学材料技术将为研究开拓新领域。

沙漠水科学材料是在极端缺水的沙漠条件下提出的科学命题,其根本任务是抑制沙化进程,实现生态的有效恢复,因此,“无水灌溉”和“智能灌溉”的新材料技术将是未来发展的主导方向。

References

[1] Losif V.EnvironmentalMonitoringandAssessment[J], 2017, 189: 524-530.

[2] Xue Z, Qin Z, Cheng F.ScientificReports[J], 2017, 7: 1-9.

[3] Sterk G, Boardman J, Verdoodt A.LandDegradation&Development[J], 2016, 27(8): 1783-1787.

[4] Cui J, Chang H, Cheng K.WeatherClimateandSociety[J], 2017, 9(1): 81094.

[5] Li Hairong(李海荣).DissertationforMaster(硕士论文)[D]. Taiyuan:Shanxi University, 2008: 7-12.

[6] Du Hongmei(杜红梅), Zhang Zengzhi(张增志).MaterialsChina(中国材料进展)[J], 2017, 36(11): 807-812.

[7] Xu D, Song A, Song X.FrontiersofEarthScience[J], 2017, 11(4): 689-701.

[8] Secretariat of the United Nations Conference on Desertification.Desertification:ItsCausesandConsequences[M]. Oxford Pergamon Press, 1977: 1-10.

[9] Yang Jingsong(杨劲松).Soil(土壤) [J], 1995, 27(1): 23-27.

[10] Wang Junhou(王君后), Si Shouxia(司守霞).JournalofAridLandResourcesandEnvironment(干旱区资源与环境)[J], 1998, 12(2): 19- 29.

[11] Wan L, Tong J, Zhou J,etal.PloSOne[J], 2016,11(10): e0163566.

[12] Croke B, Cleridou N, Kolovos A.EnvironmentalModelling&Software[J], 2000, 15(4): 387-402.

[13] Zhang Xinru(张欣茹), Jiang Zeyi(姜泽毅), Zhang Xinxin(张欣欣),etal.Science&ReviewTechnology(科技导报)[J], 2006, 24(2): 18-21.

[14] Zheng Y, Bai H, Huang Z,etal.Nature[J], 2010, 463(4): 640-643.

[15] Fan W, Greg M, Hao L,etal.Geoderma[J], 2017, 307(1): 54-64.

[16] Mogul R, Vaishampayan P, Bashir M.FrontiersinMicrobiology[J], 2017, 8: 1-19.

[17] Wei C, Huang Y, Liao Q,etal.BioresourceTechnology[J], 2017, 249:713-719.

[18] Liao R, Yang P, Zhu Y.SoilUseandManagement[J], 2017, 33: 482-486.

[19] Santosh S M, Jha B K, Ranveer Singh,etal.IrrigationandDrainage[J], 2017, 66: 615-625.

[20] Pavel T, Naftali L, Gilboa A.IrrigationScience[J], 2017, 35(4): 287-295.

[21] Erigen A.InternationalJournalofEngineeringScience[J], 1964, 2.

[22] Ariman T, Turk M A, Sylvester N D.InternationalJournalofEngineeringScience[J], 1973, 11: 905-929.

[23] Jiang Xiaoning(江小宁).ThesisforDoctorate(博士论文)[D]. Beijing: Tsinghua University, 1996.

[24] Wang buxuan(王补宣), Peng Xiaofeng(彭晓峰).JournalofEngineeringThermophysis(工程热物理学报)[J], 1998, 19(3): 345-349.

[25] Li Zhanhua(李战华), Zhou Xingbei(周兴贝).ChineseJournalofTheoreticalandAppliedMechanics(力学学报)[J], 2002, 34(3):432-437.

[26] Wei Qingsong(魏青松), Shi Yusheng(史玉升), Dong Wenchu(董文楚),etal.ChinaRuralWaterandHydropower(中国农村水利水电)[J], 2004 (3): 1-4.

[27] Zhang Zengzhi (张增志),Xu Hongmei (许红梅),Ma Dandan(马丹丹).JournalofWuhanUniversityofTechnology-MaterSciEd(武汉理工大学学报(材料科学版))[J], 2011, 26(6): 1193-1199.

[28] Zhang Zengzhi (张增志),Wang Botao (王博涛).PolymerMaterialsScience&Engineering(高分子材料科学与工程)[J], 2011, 27(12): 138-141.

[29] Du Hongmei(杜红梅),Zhang Zengzhi(张增志),Wu Miaomiao(吴苗苗),etal.JournalofWuhanUniversityofTechnology-MaterSciEd(武汉理工大学学报(材料科学版))[J], 2015, 30 (6): 1191-1197.

[30] Didier L, Francisco J V.ComptesRendusMécanique[J], 2017, 345(9): 660-669.

[31] Summers A.NatureHistory[J], 2004, 2: 26-27.

[32] Parker A R, Lawrence C R.Nature[J], 2001, 414: 33-34.

[33] Zhang Xinru(张欣茹), Jiang Zeyi(姜泽毅), Liu Cuicui(柳翠翠),etal.JournalofBasicScienceandEngineering(应用基础与工程科学学报)[J], 2006, 14(2): 275-280.

[34] Ju J, Bai H, Zheng Y,etal.NatureCommunications[J], 2012, 414:33-34.

[35] Bai F, Wu J, Gong G,etal.AdvancedScience[J], 2015, 2: 1500047.

[36] Sathyanarayana R G, Ferran G.ArchivesofMicrobiology[J], 2017, 199(1): 69-76.

[37] Karen B, Karin G, Jan-Erik M,etal.SoilBiologyandBiochemistry[J], 2017, 109: 156-166.

[38] Yan Deren(闫德仁).JournalofInnerMongoliaForestryScience&Technology(内蒙古林业科技)[J], 2009, 35(1): 1-4.

[39] Malam Issa O, Le Bissonnais Y, Défarge C,etal.Geoderma[J], 2001, 101: 15-30.

[40] Galun M, Burbick P, Garty J.JournalofHattoriBotLab[J], 1982, 53: 321-324.

[41] Verrecchia E, Yair A, Kidron G J,etal.JournalofAridEnviroments[J], 1995, 29: 427-437.

[42] Durell L W, Shield L M.TransactionoftheAmericanMicroscopicalSociety[J], 1993, 3: 217-228.

[43] Kidron G L, Yair A.EarthSurfaceProcessesandLandforms[J], 1997, 22: 1169-1184.

[44] Eldridge D J, Zaady E, Shachak M.IsrealCatena[J], 2000, 40: 323-336.

[45] Zhang Jing(张 静), Zhang Yuanming(张元明), Zhou Xiaobing(周晓兵),etal.ActaEcologicaSinica(生态学报)[J], 2009, 29(12): 6600-6608.