论苏轼诗题的叙记性

姜双双

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

一 叙记性诗题的表现及作用

叙记性诗题具有按日纪事和纪行叙事两种表现,即诗题随篇记叙岁月与所赋之地,其或影响诗歌内容之间前后连贯,只有合观诗作,才能体会作者之意;或是独立于正文之外,诗题负责叙事记录,以便诗人缘事而发,进行抒情议论。王士禛曾就诗题言:“且未论时代,但开卷看其题目,即可望而知之……如魏晋人制诗题是一样,宋、齐、梁、陈人是一样,初、盛唐人是一样,元和以后又是一样,北宋人是一样,苏、黄又是一样。”王士禛此处特意将苏轼制题单独拈出,表明苏轼制题是自有特色,而叙记性可算作其中之一。

熙宁四年(1071)十一月诗人赴杭途中,先后创作了《游金山寺》和《自金山放船至焦山》二诗,查慎行注云:“合观两首,其妙乃见。”施补华进而阐述曰:“‘金山楼观何耽耽’四句,确是游金山后复游焦山发端,可悟连章蝉联之法。”按照查注、施注的合观、连章观点,不仅内容显妙处,合观诗题也显妙处。于内容言,连章法增添了诗歌表达的连贯完整。于诗题言,将其合观则能直观感受诗人形迹。再如《欧阳季默以油烟墨二丸见饷,各长寸许,戏作小诗》《明日复以大鱼为馈,重二十斤,且求诗,故复戏之》二诗,查注曰:“此诗上四句从前一首生来。合观二章,乃见作者之意。”但由诗题已可见出二诗之间的关联。诗题的前后相续造成了诗作内容之间前后勾连,只有合观才能更深刻的体会诗人滑稽幽默之感。这两个例子初见诗题叙记之一端及其对诗歌结构之影响,诗题不仅可以自成一体,负责记录叙事,而且引起诗歌文本前后勾连,只有合观诗作才能体会作者之意。

(一)日记体诗题

杜甫、白居易的日记体诗歌,多是单篇日记型长题,前后相续合观的诗题极少。即便杜甫日记图经式的纪行诗,诗题也只是所经之地的罗列,诗题之间的连接词极少,不能连贯成文。到了苏轼,可合观的日记诗题大增。这里仅以三个比较典型的例子,展示苏轼诗题的日记性。

首先,详细到日的诗题。如嘉祐八年(1063),久旱不雨,苏轼前往磻溪祷雨。且看其诗题:

《七月二十四日,以久不雨,出祷磻溪。是日宿虢县。二十五日晚,自虢县渡渭,宿于僧舍僧阁。阁故曾氏所建也。夜久不寐,见壁间有前县令赵薦留名,有怀其人》

《二十六日五更起行,至磻溪,天未明》

《是日至磻溪,将往阳平,憩于麻田青峰寺之下院翠麓亭》

《二十七日,自阳平至斜谷,宿于南山中蟠龙寺》

《是日至下马碛,憩于北山僧舍。有阁曰怀贤,南直斜谷,西临五丈原,诸葛孔明所从出师地》

这五首诗题,详细记录了诗人从七月二十四日至二十七日往返于磻溪的行程履迹。以明确的日期和“是日”为连接点,将诗题连贯为一篇完整的短篇日记。日记体特征不言而喻。由诗题看,诗人不仅记录下行程,还记下了途中发生的小插曲,其在途中偶见友人壁间留名,不禁兴发了怀念之情。如果把发生在此之前的《送虢令赵薦》算入,则可知,在出祷磻溪前,诗人刚刚送别友人,因此在驿站睹友人笔迹、怀其人的原因就比较明确,更能凸显二人间的浓厚情感。这样以来,诗题按照时间次序,以日记体诗题记录生活中发生的插曲,简约又不失精彩,愈显纪事完整。

其次,以月纪事的诗题。如嘉祐七年(1062),诗人当时任职于凤翔,既然是任职地方,那么诗人总归是要处理公务的。且看其题:

《壬寅二月,有诏令郡吏分往属县决囚禁。自十三日受命出府,至宝鸡、虢、郿、盩厔四县。既毕事,因朝谒太平宫,而宿于南溪溪堂,遂并南山而西,至楼观、大秦寺、延生观、仙游谭。十九日乃归。作诗五百言,以记凡所经历者寄子由》

这一诗题属于单篇日记长题。它将二月十三日出发至十九日归来的经过浓缩在单篇诗题中,诗人受命出府往属县决囚禁的一路行经皆明确表明。而联系此后的诗题,则发现诗人在三月又因公务赴郿,旧地重游了一遍。王文诰已指出了这点,其云:“三月旱,七日微雨而止。公赴郿,祷于太白山上清宫……自此以后七篇,皆祷雨再游之作。”分别见于以下诗题:

《太白山下早行,至横渠镇,书崇寿院壁》(太白山乃重游之地)

《留题延生观后山小堂》(延生观乃重游之地)

《留题仙游谭中兴寺。寺东有玉女洞,洞南有马融读书石室。过潭而南,山石益奇,潭上有桥,畏其险,不敢渡》(仙游谭乃重游之地)

《楼观》(楼观乃重游之地)

这些诗作皆作于三月,再游之地都可于上述长题中印证。由此可见,诗人在诗题中将个人履迹详细记录,甚至可以印证诗人在某地的行踪。

除此之外,苏诗中还有一类在时间跨度上比较大,以年为单位的日记性诗题:

《正月二十日,往岐亭,潘、古、郭三人送余于女王城东禅庄院》 (元丰四年正月二十日)

《正月二十日,与潘、郭二生出郊寻春,忽记去年是日同道女王城,作诗乃和前韵》(元丰五年同日)

《六年正月二十日,复出东门仍用前韵》(元丰六年同日)

相同的地方,相同的人事,唯一改变的只是年轮,时光流转了三年。方回《瀛奎律髓》曰:“东坡初贬黄州之年,即‘细雨梅花’、‘关山断魂’之时也。次年正月二十日往岐亭,见陈慥季常,是以为女王城之诗;又次年正月二十日与潘邠老等寻春,是以有‘事如春梦了无痕’之诗;又次年正月三日尚在黄州,复出东门,仍和此韵云:‘五亩渐成终老计,九重新扫旧巢痕’。”可见,这三首间隔三年的诗歌,不仅诗题相关,文本之间也是相互勾连的。诗人以饱含深情的诗句勾连起三首诗歌的时间跨度,以“人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕”连贯诗歌,既表现出了时间的流逝,又展现了诗人对人事的象喻式感受。这里,诗人在诗歌中尽情地抒情和议论,而诗题则承担了叙事与交代背景的功能。蕴含于诗题中的追忆性,不仅表明某些人生片段会在不经意间触发诗人的诗歌创作,而且展现了诗人以诗题纪事的意识。

(二)纪行诗题

相对于苏诗日记诗题而言,纪行诗题更为突出。这与诗人的生平经历相关。除了嘉祐、治平间初入仕途外,诗人两次在朝任职(熙宁初、元祐初)、两次在外地做官(熙宁、元丰在杭、密、徐、湖;元祐绍圣在杭、颍、扬、定),两次被贬(黄州、惠州、儋州),正好经历两次“在朝—外任—贬居”的过程。其人生轨迹就由这些纪行片段串联了起来,投射到诗题上,就构成了纪行体诗题。

首先,纪行诗诗题的表现。由于纪行诗一般都是按照诗人的履迹所至,根据所见所闻,有感而发。大多数情况下,诗题呈现人文图景色彩。因此,此类诗题连贯起来足以构成一幅丰富生动的风景人文画卷。如《南行集》,其诗题的纪行特点非常明显。尤其是在诗人进入湖北以后,这种特征表现更为明显,从《入峡》始,诗人一路所经、所见都于诗题中可见,如《巫山》《神女庙》《过巴东县不泊,颇闻有莱公遗迹》《昭君村》《新滩》《新滩阻风》《江上值雪》《黄牛庙》《蝦蟆培》,最后以《出峡》作结。从《入峡》始到《出峡》结,有始有终,诗题串联构成了一个完整的纪行片段,可见诗人在制题上的用心布局,巧妙构思。参照《出峡》诗内容来看,《出峡》是对《入峡》以来经历的回顾与补充,正如纪昀《纪评苏诗》中所言:“出峡诗却未写出峡事,一到本题,戛然竟住,潆洄掩映,运意玲珑……且前逐一铺叙,难免挂漏,得此一补,方满足无罅,凡不尽处皆到”。可见,诗人有意识地回顾一路的形迹,查漏补缺,并于诗题中展现出来,诗题记录纪事意味如此明显。

如果把它与杜甫的秦州纪行组诗相比较的话,就更能见出诗人诗题布局运意之妙和其诗题纪事的记录意识。比如杜甫的“发秦州”“发同谷县”两组纪行诗,这两组诗被称为“在时间与空间上具有很强的连续性”。与苏轼纪行诗同样都是因履迹所至,外物感发、即景即事而作。但杜诗诗题仅仅以发作开头,苏诗则在诗题中明确标示结果走向。这种情形还见于绍圣元年(1094)诗人南迁惠州所制诗题。且不论《八月七日初入赣,过惶恐滩》《郁孤台》《濂泉》《尘外亭》《天竺寺》《过大庾岭》这些诗题,只就九月十三日诗人至广州清远县,然后十月二日到惠州途中所作诗题来看,有始有终的纪行记事特点显而易见。诗人《舟行至清远县,见顾秀才,极谈惠州风物之美》《清远舟中寄耘老》《广州浦涧寺》《发广州》……《十月二日初到惠州》《寓居合江楼》。

由以上诗题可见,苏诗制题时是存在前后连贯的记录意识,这种意识使得其诗题可以形成一个首尾衔接的纪行文,从而有别于其它相对来说比较散漫的诗题。

当然,苏诗也有未标明起始、终点,但诗人辅以题注,因此并不妨碍诗题的连续纪行。如诗人在第一次进京的路上,就随走随记。据王文诰言:“(嘉祐五年)二月,至许州作《许州西湖》诗;过叶县,游双凫观;过汝州,访颖考叔庙;过尉氏,登阮籍啸台;过封邱,寻朱亥墓,并有诗。皆一路寻访古迹,形诸吟咏。”且看其诗题:

《双凫观》(题下注:在叶县)

《颖大夫庙》(题下亦注:颖考叔也,庙在汝州颖桥)

《许州西湖》

《阮籍啸台》(题下注:在尉氏东南城隅)

《大雪独留尉氏,有客入驿,呼与饮,至醉。诘旦客南去,竟不知其谁》

《朱亥墓》

上述诗作皆收入江陵至京师途中编集的《南行后集》。这样从《南行集》到《南行后集》,诗人至京师沿路见闻皆记录了下来,诗题可谓是进京见闻行程纪事表,但凡涉及诗人行踪的诗歌,如贬黄州、惠州、儋州时创作的诗歌,其诗题基本都成为了诗人行程纪事表。

如果说以上诗题纪行性是由诗人的行踪造成的。那么在非纪行诗中,诗题的纪行叙事特征则有以下情况:

第一种情况,刚到一个新的环境时,人生地不熟,只得和熟悉的某个朋友赠答往来,这种往来间的诗题就成为了诗人生活状态和诗歌创作的背景介绍。如熙宁五年诗人到杭州任,连续创作了《和刘道原见寄》《和刘道原咏史》《和刘道原寄张师民》三首诗歌,王文诰直接道出了其中缘由,其曰:“公此时真无可与诗者,故与道原三首。”因为无人可交流,所以只得和相熟的友人频繁作诗往来,在不经意间诗题成为了诗人生活的记录载体。

第二种情况,次韵诗题的叙事特征。次韵诗题的叙事性一般偏向于生活化。如诗题:

《同柳子玉游鹤林、招隐,醉归,呈景纯》

《景纯见和,复次韵赠之,二首》

《柳子玉亦见和,因以送之,兼寄其兄子璋道人》

这三首诗题叙事前后连贯,构成了一个简短的叙事片段。在回环往复的诗题中,我们得以知道诗人与友人间的赠答往来,合观后的诗题也具有了首尾连贯的独立性。只是次韵纪事类的诗题由于日常化,往往流于枯燥,如:

《除夜病中赠段屯田》

《乔太博见和复次韵答之》

《二公再和亦再答之》

就诗题所见,除夕夜诗人以诗作赠予友人,随后友人和诗、再和,诗人再答。这种平常的叙述,使得诗题略显枯燥乏味,尽管其文本饱含深情。这种略显枯燥的诗题在诗人由黄州起用后的诗歌创作中尤为突出。此期诗人因为在京任职的原因,创作了大量酬唱、赠答往来的次韵诗题。尽管这些诗题纪事、纪行突出,但是由于公私事冗,生活乏味,诗人不胜其烦,因此愈显随意枯燥。正如赵翼《瓯北诗话》中指出的那样:“东坡自黄州起用后,公私事冗,其诗多即席即事,随手应付之作,显才捷而性不耐烦,”此话道出了创作环境、态度对诗歌的影响。其同样适用于制题,诗兴来时,连带着诗题都有趣;诗兴不高时,连带着诗题都流于繁冗单调。

二 立题与命意

叙记性诗题与苏诗创作方式密切相关,表现出诗人在立题与命意时的相通。首先,诗人以叙记体创作诗歌,如其《甘露寺》《李氏园》等诗歌,诗人按照一定的顺序布局诗歌结构,描摹刻景,使得诗歌内部前后勾连,首尾完整。这与前后相续,构成独立文本的立题之法非常相似。其次,注重诗题前后相续还与苏轼命意时重视事物发展始终相通。苏轼有一组诗《雨中看牡丹三首》:

其一

雾雨不成点,映空疑有无。时于花上见,的砾走明珠。秀色洗红粉,暗香生雪肤。黄昏更萧瑟,头重欲相扶。

其二

明日雨当止,晨光在松枝。清寒入花骨,肃肃初自持。午景发浓艳,一笑当及时。依然暮还敛,亦自惜幽姿。

其三

幽姿不可惜,后日东风起。酒醒何所见,金粉抱青子。千花与百草,共尽无妍鄙。未忍污泥沙,牛酥煎落蕊。

从这组诗的创作上,可以见出诗人对事物发展过程的把握与重现。首先,组诗第一首紧扣题目“雨中”二字,句句皆与雨有关。描绘了雨滴在花瓣映衬下显得更加光亮、鲜明,被雨水冲洗后的牡丹越发空明秀丽。然而,萧瑟的黄昏到来,经过一天雨打风吹的花朵,仿佛承受不住般地低下头去。其实,这是花开的特性,花儿一般在早上展开花瓣,黄昏以后则会合上。第二首由眼前联想到明日,诗人遥想明日雨停之后牡丹花的情态。雨歇放晴的清晨,花儿重新展开了笑颜,到了午间,随着阳光强烈光线的照耀,越发显得浓艳了,可惜美景不长,随着天色渐晚,牡丹收起自己的幽姿。第三首,将时间延展到后日,诗人想象到一旦风起,可怜的花瓣连自己的幽姿都不能惜怀了。风将吹散花瓣,落红满地。这组诗歌的创作手法可谓奇之又奇,诗人从雨中想到雨后之景,已是出奇不意。更奇的是诗人将美好事物在经过外界摧残后,逐渐走向凋零的过程,浓缩在短短的两天。以明日、后日言起,用浓缩的时间来展现生命逝去速度之快。

正是这种对事物发展过程的清醒认识和格外关注,诗歌呈现出一种前后连贯的整体性。这种发展着的眼光,影响其诗歌内容之间的前后相续,也同样影响诗人在制题时,考虑诗题前后的连贯性与整体性。

苏轼叙记体诗题符合“记者,纪事之文……大抵记者,盖所以备不忘”的记体文学特征。诗人在《出峡》诗中已经明确表明“前诗尚遗略,不录久恐忘”的以诗纪事、记录以备不忘的意图。合观诗题不仅方便诗人“他日寻绎”,而且也方便阅读者体会诗作,这种立题意图恰与诗人创作意图契合。

“他日寻绎”的创作意图明显体现在诗人编集行为上。苏轼在《南行前集叙》特意表明其南行途中所见的自然秀美的山川风光、贤人君子的历史遗迹、耳闻的风俗世态,一旦有所兴会,就会吟咏于笔端。诗人将此期诗作结集,并阐明结集目的:“将以识一时之事,为他日之所寻绎。”可见在作者意识中,《南行集》不仅是文章自然生成,有为而作原则的体现,同时也起着记录的作用,将其记录下来,以便异时开卷,回想陈迹往事。这就类似于记日记,记录下当前发生的种种,以便日后的追忆。以直观叙述岁月的日记性诗题,以便追寻当年情境,合乎诗人“他日寻绎”的创作意图。

此外,还有一处可资证明苏轼“他日寻绎”的创作意图。其在《答陈师仲主簿书》中曰:“足下主簿,于法得出入,当复纵游如轼在彼时也,山水穷绝处,往往有轼题字,想复题其后。足下所至,诗但不择古律,以日月次之,异日观之,便是行记。”诗人在这里特意点明按照日月次之的时间顺序,记录形迹所到之处,并特意点明“异日观之”。可见诗人是有意以诗歌记录人生,这和上述《南行集叙录》中“为他日之所寻绎”是一样的意思,只是这次,诗人明确将这种方式称之为“行记”。

在这两处材料中,诗人提到“为他日之所寻绎”“异日观之”,这里他日、异日不仅表明了诗人用诗歌记录人生形迹以便日后追忆的想法,而且也说明了诗人创作时是有意识地将时间与空间连续,按照时间顺序和形迹所至规划其诗歌创作。制题作为创作的一部分,相较于内容的含蕴不尽,其简单明了的特性更适合这种日记式的寻绎视角。这样诗题便成为了诗人个人履迹的记录载体、创作背景缘由的承载者。如诗题:

《初至径山归,述古召饮介亭,以病先起》

《明日重九,亦以病不赴述古会,再用前韵》(九月八日作)

《九日,寻臻阇黎,遂泛小舟至勤师院》

《九日,舟中望见有美堂上鲁少卿饮处,以诗戏之,二首》

《九日,湖上寻周、李二君不见,君亦见寻于湖上,以诗见寄。明日乃次其韵》(九月十日作)

其中《九日,寻臻阇黎,遂泛小舟至勤师院》二首,其二在七集本续集卷二重收,题作《重九日以病辞府宴,来谒损之,啜饮清话》,依照此题,诗题前后连贯更清晰,叙事也更完整。这种记日记般的诗题,简单明了地展示了诗人重九前后的生活轨迹。但诗题中,诗人拒绝友人宴会邀请而独自乘兴游玩则暴露了诗人苦于人际应酬的繁忙,渴望任己适意、随心而游。诗人在诗题中叙述之,并将自身状态展现其中。适合诗人他日寻绎,重新回味当日心境。

诗题的叙记性也反映了诗人方便他人观看的创作意图。这种意图尤其表现在创作背景式的诗题。如《吉祥寺花将落而述古不至》《述古闻之,明日即至,坐上复用前韵同赋》两首诗题,人物、时间、事件、地点在前后相续的诗题中展现,可以让读者见诗题就清楚诗歌创作背景及诗人诗兴,因此心中就会了然只有合观二诗,才能动态把握诗人之兴会。此种制题方式必然造成诗歌文本的关联,同时也能见出诗题叙事已经成为了诗人记录生活的方式。

作为前后相续、使观者(包括当时的交往对象、其他作者)了然创作缘由、叙事经过的诗题,与诗人欲告观而不自知者的创作意图相通。在《题西湖诗卷》中诗人言:“客有慕想西湖之胜者,每从余问询,不能悉为酬应,乃录其心目中最稔者,凡十有八首。漫缀数语,并附诗歌,间有问者,辄举以示之,使观者了然。”诗人此处明确提出其诗歌创作目的,就是为了使慕想某地,欲知而不能亲往其地观赏者了然。此外,诗人在《凤翔八观》组诗序中也表达出类似的创作观点,其曰:“《凤翔八观》诗,记可观者八也……此八观者,亦皆跬步可至,而好事者有不能遍观焉,故作诗以告欲观而不知者。”尽管此处诗人是只就其所记的凤翔八观而言,但序言中反映出来的“以告欲观而不知者”的创作意图,却具有普遍性。诗人这种关注读者阅读体验的创作意识,体现在诗人到达一个新鲜的环境中,习惯观察当地的人文环境,并于诗题中显现。如在於潜这个地方,诗人着重写了:

《於潜令刁同年野翁亭》

《於潜僧绿筠轩》

《於潜女》

诗人以连续记录地方人文风情的方式制题,就某种意义上而言,我想诗人并不只是缘情、缘事而发,他立题还出于使观者了然的目的。将以上诗题合观,诗人就像是在描绘一部地方风俗画卷,以图经的方式记录地方风情,读者见题可以了然诗人形迹,犹如身临其境领略当地风情,真正契合了诗人告知不能亲自领略某地风情,又欲知晓之人的创作意图。

由以上可见,诗人用心布局,巧妙构思的叙记性诗题,与诗人的创作意图相通。诗人站在整体布局的角度,拉近立题与命意之间的关联,将直观性的诗题与包涵意蕴的文本之间建立联系,使得二者更融洽的映照。

三 日记诗题与记体文学之关系

回顾古诗制题发展史,“中国古代诗题经过从无题到有题,由简单到复杂、由质朴到讲求艺术性的演变过程”。诗题纪事是这其中的一个环节,苏轼除了以长题(甚至出现了诗简于题的现象)发扬诗题纪事功能外,还以日记和纪行方式拓展之,进一步开掘了诗题的功能。诗人对诗题的纪行功能拓展表现为注重纪行的始终,并以明确标示走向的连接词将其连贯一体。

探讨意义更大的则是其日记性诗题。不同于单长篇的日记诗题,诗人注重诗题之间的前后关联,以简短的分题形式书写之,由对单个诗题的构思走向对多个诗题的整体布局。作为诗歌组成部分的诗题,大部分是依附于诗歌而不能独立一体的,但苏轼却以日记形式赋予了其独立的意味,因此其自身的审美意义也就凸显出来,既有符合日记文体的特征,又有自身独特的特征。

(一) 叙事类型的相似与情感表达的显隐

由苏诗叙记类诗题来看,诗题往往成为诗人个人履迹的记录载体。诗题记录还原了诗人创作的状态、背景和人生记忆。宋代陈应行所编《吟窗杂录》中记载《二南密旨》论题目之重要性云:“题者,诗家之主也;目者,名目也,如人之眼目。眼目俱明,则全其人中之相,足以坐窥于万象。”我认为其目字表述的相当好,将题目比喻为人的眼睛,透过眼睛,我们可以大致了解一个人的精气神。同样,通过清晰的题目,我们可以直截了当的领略诗歌要表达的世间万象和人生百态,为进入诗歌之林指明门路。苏轼诗题注重过程性和完整性,因此,前后相续的诗题还可视为一篇篇日记文和游记文。记体文学的共同特征是“记者,记事之终始,物之本末也”。苏诗诗题重始终、明始末正符合记体的特征,并且诗题日月,与日记体最为密切,将其视为“以文为诗”在诗题上的渗透也未尝不可。

日记本身是一种纪实的纪事文体,综合《中国日记史略》及《宋代日记丛编》中对日记类型的分类,将古代日记类型概括为以下几类:“1.政治家论朝政的从政日记;2.行程日录,又可以细分为奉命出使者记行程、别国政治、军事、经济、风土人情以及外交事务等;官员为宦各地之旅途日记;遣戍者叙贬谪之所历;3.家居、读书日记等。”结合上述两章对苏诗日记性诗题的阐述,可以看出,苏轼日记性诗题更接近行程日录类日记,诗题既有诗人为宦一方时行程的记录,又记下其贬谪地方时的游历经过。

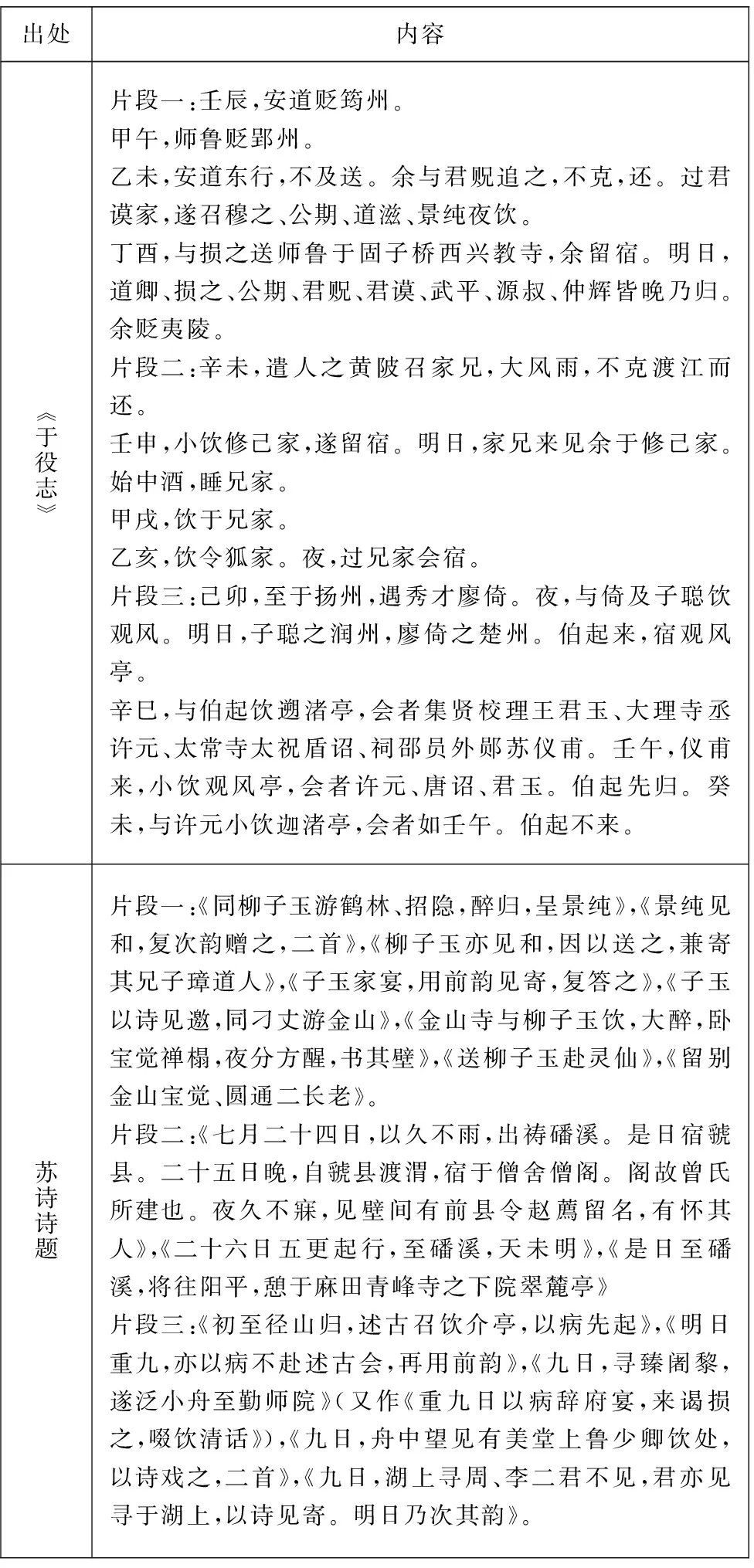

宋代是日记文体的发展时期,日记作品大量涌现。将其放在整个宋代日记文体发展的背景下考察,则可发现苏轼有些日记诗题非常接近欧阳修的《于役志》,其被视为日记体的权舆之作。二者形式上以排日记事,内容多为交游、纪行之描述。现将某些诗题与《于役志》作对比以表明其相似性:

出处内容︽于役志︾片段一:壬辰,安道贬筠州。甲午,师鲁贬郢州。乙未,安道东行,不及送。余与君贶追之,不克,还。过君谟家,遂召穆之、公期、道滋、景纯夜饮。丁酉,与损之送师鲁于固子桥西兴教寺,余留宿。明日,道卿、损之、公期、君贶、君谟、武平、源叔、仲辉皆晚乃归。余贬夷陵。片段二:辛未,遣人之黄陂召家兄,大风雨,不克渡江而还。壬申,小饮修己家,遂留宿。明日,家兄来见余于修己家。始中酒,睡兄家。甲戌,饮于兄家。乙亥,饮令狐家。夜,过兄家会宿。片段三:己卯,至于扬州,遇秀才廖倚。夜,与倚及子聪饮观风。明日,子聪之润州,廖倚之楚州。伯起来,宿观风亭。辛巳,与伯起饮遡渚亭,会者集贤校理王君玉、大理寺丞许元、太常寺太祝盾诏、祠邵员外郧苏仪甫。壬午,仪甫来,小饮观风亭,会者许元、唐诏、君玉。伯起先归。癸未,与许元小饮迦渚亭,会者如壬午。伯起不来。苏诗诗题片段一:《同柳子玉游鹤林、招隐,醉归,呈景纯》,《景纯见和,复次韵赠之,二首》,《柳子玉亦见和,因以送之,兼寄其兄子璋道人》,《子玉家宴,用前韵见寄,复答之》,《子玉以诗见邀,同刁丈游金山》,《金山寺与柳子玉饮,大醉,卧宝觉禅榻,夜分方醒,书其壁》,《送柳子玉赴灵仙》,《留别金山宝觉、圆通二长老》。片段二:《七月二十四日,以久不雨,出祷磻溪。是日宿虢县。二十五日晚,自虢县渡渭,宿于僧舍僧阁。阁故曾氏所建也。夜久不寐,见壁间有前县令赵薦留名,有怀其人》,《二十六日五更起行,至磻溪,天未明》,《是日至磻溪,将往阳平,憩于麻田青峰寺之下院翠麓亭》片段三:《初至径山归,述古召饮介亭,以病先起》,《明日重九,亦以病不赴述古会,再用前韵》,《九日,寻臻阇黎,遂泛小舟至勤师院》(又作《重九日以病辞府宴,来谒损之,啜饮清话》),《九日,舟中望见有美堂上鲁少卿饮处,以诗戏之,二首》,《九日,湖上寻周、李二君不见,君亦见寻于湖上,以诗见寄。明日乃次其韵》。

经表格中一一对应的三个片段的对比,可以见出诗文的共同特征:都是对个人生活的记录(多是关于人际往来),且纪事简要。或如片段一:叙述友人间的离别场面;或是片段二记录纪行过程;或是片段三叙述友人间的日常交往。而且二人的共同特征还体现在每日一记的特点,从这些片段至少可以得出在某个阶段内二人保持着每天都创作的情况。因为每日一记与叙事类型的相似,决定了文体形式之间可以互相吸收借鉴,就苏轼与欧阳修之间的关系而言,苏轼受到欧阳修的影响是极有可能的。对苏诗来讲,欧文就是其诗题。

再如,同样与苏轼过从较密,并且留下日记作品的还有张舜民。其留传下来有日记体游记《郴行录》。据南宋周煇所撰《清波杂志》卷四所言:“芸叟迁流远谪,历时三,涉水六,过舟十有五,自汴抵郴,所至留连。江宁王介甫、黄州苏子瞻,皆相遇焉。说诗揽胜,无复行役之劳。”《郴行录》记录与苏轼的相遇曰:“壬戌早,次黄州。见知州大夫杨寀、通判承议孟震、团练副使苏轼,会于子瞻所居。晚食于子瞻东坡雪堂,子瞻坐诗狱谪此已数年。黄之士人出钱于州之城东隅地筑矶,乃周瑜败曹操之所。州在大江之湄,北附黄冈,地形高下,公府居民极于萧条,知州厅事敝陋,大不胜处,国初王禹傅尝谪此。又:丙寅,同苏子瞻游武昌樊山。”此仅仅是与苏轼交游的一个片段,可见《郴行录》也以大量笔墨书写人际交游,只是内容篇幅更趋繁富。

综上可见,最初日记体的常态就是记录游记、交往等日常叙事内容,恰为苏诗借鉴引用至记录日常人际往来的诗题提供了便利。

同时也可以看出,最初的日记私人意味并不浓烈,独自展现记录者自我情感心路历程的内容并不多。翻检景祐三年欧阳修所作诗题,并没有如其文那样,呈现出日记体特征,这一点还可以从黄庭坚身上得到验证,其《宜州乙酉家乘》是现在公认的成熟的私人日记,创作于这一时期的诗歌也只有寥寥数首,且不具有相续性。联系《于役志》《宜州乙酉家乘》的创作背景,日记写作更像是文人消解现实困顿的选择,私人情感几乎隐藏于叙事之外,完全不同于苏诗日记性诗题中私人情感的公开表达。

这就引发了一个比较有趣的现象,即能够写作出格式规范的日记作品的作者,其诗题未必呈现出日记特征。尽管避离是非而减少诗歌创作的原因可以解释此种现象,但我想更深一层的原因则是诗人自我意识的愈加浓烈,不愿意以公开的诗作直接展现个人生活,更倾向于以私密的方式展现自我,以期达到解脱现实、保全自我的效果。从不同文体的选择,可以窥探出作家思想个性的差异以及不同文体承载情感的显隐。

(二)诗题日月、缘情可据

诗题日月,历历可据的制题方式,一方面是诗人以诗题编排诗歌,为诗歌编年提供参考;一方面是诗人有意提升诗题功能,扩充诗题的阐释容量,为诗歌缘情而发提供依据。

因为日记性诗题可为诗歌缘事抒情提供客观依据,且诗歌创作相较于日记更具有公开性,所以其纪事往往是一种经过诗人过滤后,能够感于心、发乎情的事件。明显不同于最初日记纪事追求即时性的叙事,而导致记录者的情感几乎隐藏不见的情形。所以诗题纪事往往带来诗歌缘事抒情的特点。

“‘缘事’与‘叙事’并不是一回事”,事是触发诗人创作的契机,叙事需要陈述事实,缘事则是根据具体事件有感而发,事实可述可不述。最初日记叙事中,事是必须客观叙述的,而且叙事的部分就是正文文本。诗题与此不同,诗题摆脱不了对诗歌的依附,诗题叙事为正文缘事抒情提供了发挥情感想象的空间。如元丰七年甲子三月,诗人责授汝州团练副使,其四月离黄州,后至筠州。查注《庐山二胜》云:“先生于四月初离黄州,先游庐山,后至筠州,诗题日月历历。”就目前看到的诗歌:

《别黄州》

《初入庐山》

《圆通禅院,先君旧游也。四月二十四日晚,至,宿焉。明日,先君忌日也。乃手写宝积献盖颂佛一偈,以赠长老仙公。仙公抚掌笑曰:‘昨夜梦宝盖飞下,著处辄出火,岂此祥乎!’乃作是诗。院有蜀僧宣,逮事讷长老,识先君云》

上述日录似的行程诗题,其或繁或简的连贯叙记,为诗人诗歌编年提供了证据,真实地还原了当年的氛围与情状。通过诗歌内容我们可以得知诗人对黄州的不舍与对以后生活的期待是共存的,真实展现了诗人的复杂心态。假如离开了诗题的叙事,我们就难以把握诗歌的主旨。因此诗题日月,连贯叙事,保障了诗歌的缘事抒情、为情造文。

从上文论述来看,苏轼诗题形式的多样化,契合了其创作的意图,从一个侧面反映了诗人立题命意时的整体布局思想。而诗题角度观照苏轼诗歌,则可发现诗人自身的读者意识,“他日寻绎”和“使观者了然”的创作意图是诗人站在阅读者的角度上阐发的,在一定程度上诗人是把自己当做阅读体验者,创作者和阅读者的双重身份,增添了苏诗阐释的空间。当然叙记性诗题除了与日记体文学关系密切,还与自编诗集和诗序写作之间有关联。如绍圣三年(1096),贺铸在江夏自编《庆湖遗老诗集》,其序云:“随篇叙其岁月与所赋之地者,异时开卷,回想陈迹,喟然而叹,莞尔而笑,犹足以起予狂也。”在贺铸诗集中,几乎篇篇诗序都是对时、地、事件的叙述,在他看来,诗序起着“异时开卷,回想陈迹”的作用,这点与苏轼叙事性诗题为“他日寻绎”是相通的,只是苏轼以直观的诗题叙述之,从中可以窥探出苏轼对诗题容量的拓宽和功能的提升。

[1]〔清〕王士禛.香祖笔记[M].湛之,点校.上海:上海古籍出版社,1982.

[2]〔清〕查慎行.初白庵诗评[M].张载华,辑.清乾隆刊本.

[3]〔清〕施补华.岘佣说诗[M].丁福保辑.清诗话.上海:上海古籍出版社,1978.

[4] 〔清〕查慎行,苏诗补注[M].王友胜,校注.南京:凤凰出版社,2013.

[5]〔元〕方回.瀛奎律髓汇评[M].李庆甲,集评校点.上海:上海古籍出版社,2005.

[6] 〔清〕李香岩.李香岩手批纪评苏诗[M].纪昀,点评.成都:四川大学出版社,2007.

[7] 莫砺锋.杜甫评传[M].南京:南京大学出版社,1993.

[8]〔宋〕苏轼.苏轼全集校注[M].张志烈,马德富,周裕锴,主编.石家庄:河北人民出版社,2010.

[9]〔清〕赵翼.瓯北诗话[M].江守义,李成玉,点校.北京:人民文学出版社,2013.

[10]〔明〕吴讷,徐师曾.文章辨体序说、文体明辨序说[M].于北山,罗根泽,校点.北京:人民文学出版社,1962.

[11]〔宋〕陈应行.吟窗杂录[M].北京:中华书局,1997.

[12] 来裕恂.汉文典注释[M].天津:南开大学出版社,1993.

[13] 顾宏义.宋代日记丛编[M].李文,整理标校.上海:上海书店出版社,2013.

[14] 陈左高.中国日记史略[M].上海:上海翻译出版公司,1990.

[15]〔宋〕周煇.清波杂志校注[M].刘永翔,校注.北京:中华书局,1994.

[16] 袁行霈.中国文学概论(增订本)[M].北京:北京大学出版社,2010.

[17] 四川大学古籍所编.宋集珍本丛刊·庆湖遗老诗集[M].北京:线装书局出版社,2004.