小儿手足口病的临床表现和治疗方法探究

张婉琴,马彩霞

中山医院青浦分院儿科,上海 201700

近些年,我国小儿手足口病的发病率一直呈现出只增不减的趋势,做为小儿肠道病毒传染疾病,一直受人们的普遍关注。该病主要是由肠道病毒71型和CoxA16型病毒所引发的[1],目前还没有研发出具有良好治疗效果的特效药物,只能采取对症治疗的方式进行治疗,该病具有病情变化快和较高死亡率的特点,主要发病人群主要以学龄前儿童特别是3岁以前内的儿童为主。轻微症状的小儿手足口病患儿主要表现为在手足口3个部位出现小疱疹和小溃疡;而重症的小儿手足口病患儿极容易出现肺水肿和脑膜炎等病症,并具有较高的死亡率。对患儿的身体健康和心理健康都产生着极大的危害。2015年8月—2016年12月该文对64例患儿的研究结果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该文采取回顾分析法对在院接受小儿手足口病的64例患儿进行了研究分析。64例患儿经过诊断皆符合我国卫生部颁布的 《手足口病预防控制指南》中对小儿手足口病诊断标准的规定[2]。排除患儿标准:身患先天性疾病情况的患儿,以及接受过手足口病相关治疗的患儿。在64例患儿中,有40例患儿为男性,有24例为女性患儿,患儿年龄均在3个月~12岁之间,平均年龄为(3.1±1.5)岁,其中1岁以内的患儿有15例,占 15.6%;1~3岁的患儿有 30例,占 46.9%;3~8岁的患儿有13例,占15.6%;8~12岁患儿有 6例,占21.9%。

1.2 方法

一般治疗:对患儿的进行综合性检查,确保患儿的水电解质和酸碱处于平衡的状态,并保持良好的正常状态;做好患儿的皮肤和口腔清理工作;出现颅内高压情况的患儿使用甘露醇进行脱水治疗,对于重症患儿可以使用甲基泼尼松龙或者丙种球蛋白等相关药物进行对症治疗;患儿一旦出现呼吸障碍,要及时的采取机械通气处理。

药物治疗:通常治疗小儿手足口病所使用的药物有利巴韦林、热毒宁和蓝芩口服液进行抗病毒治疗,主要采用静脉滴注和口服的方式服用药物。当患儿出现口腔溃疡情况时,普遍使用复方氯已啶进行口腔清理,然后再使用康复新喷剂进行口腔溃疡的治疗。当患儿的体温高过38.5℃时,需要物理降温,同时可以服用布洛芬等药物;母乳喂养的患儿,可以继续进行母乳喂养。对于不需要母乳喂养的患儿,食物主要以清淡、易消化的营养食物为主[3]。

1.3 统计方法

该文中所涉及的研究数据均使用SPSS 15.0统计学软件进行统计处理,使用t进行检验,计数资料[n(%)]通过χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

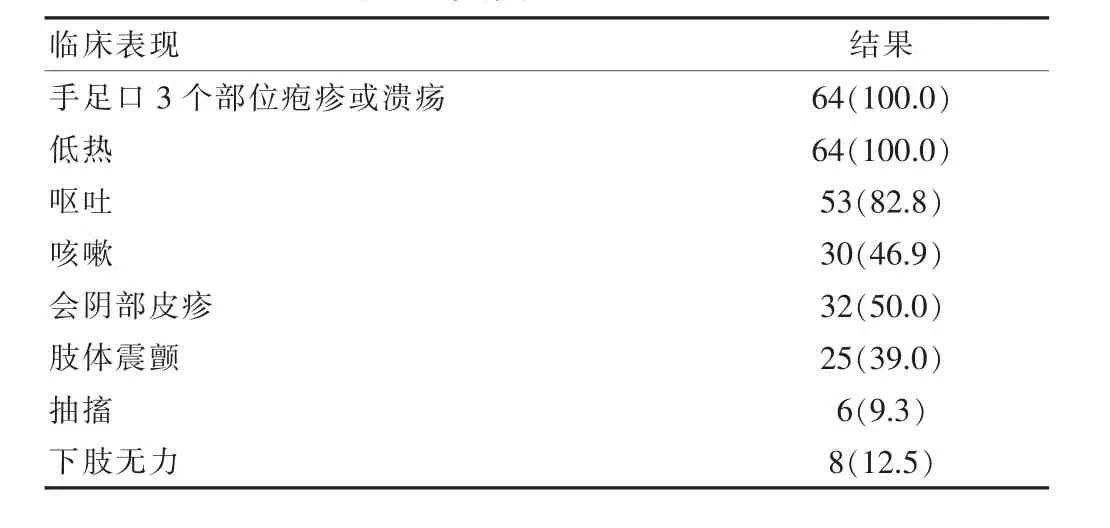

2.1 临床表现分析

关于64例小儿手足口病患儿的临床表现见表1,通过数据分析可以得出小儿手足口病主要的临床表现为手足口3个部位出现明显的小疱疹和小溃疡以及发热等症状,相比其他的临床表现,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 临床表现分析[n(%)]

2.2 治疗效果分析

经过一周的治疗,64例患儿中没有出现死亡情况,患儿并未留下后遗症,均达到痊愈的治疗程度。

2.3 患儿年龄及性别分布

在该次研究中,64例患者中女性患儿出现手足口病的概率达到了37.5%,男性患儿的出现概率达到了62.5%,男性患儿的发病率显著的高于女性患儿,存在差异有统计学意义(P<0.05)。其中3岁以内的儿童为主要的发病群体,有40例,占到了62.5%。见表2。

表2 患儿年龄及性别分布分析

3 讨论

3.1 传播渠道和临床表现

手足口病具有极强的传染性,传染源极广。其传播渠道有:其他儿童通过接触被患儿所接触感染的各种用品如玩具、衣物、床上用品、毛巾等导致被传染;正常儿童在与患儿接触时被患儿自身所带病毒,如咽喉分泌物以及唾液利用空气直接传染给正常儿童;通过饮用、食用含有病毒的水和食物等,导致被传染。手足口病临床表现为:手、脚、口中出现水疱样皮疹、恶心、呕吐等。就目前而言,仍没有绝对的临床治疗方案,因此所有临床治疗措施都是根据患儿具体情况来制定的,该组实验结果显示60例患儿最终全部康复出院,零病死率。

3.2 预防控制措施

手足口病具有极广的传播途径,作为儿童最多的幼儿园是手足口病爆发的聚集地,必须要做好预防控制措施。首先,要保持良好的卫生环境,室内要经常通风减少病毒的传播。其次,对儿童接触的公共物品每天消毒。通常利用84消毒液以及紫外线照射等进行消毒,消毒效果明显。最后,在手足口病多发时期,儿童尽量避免到人多的地方去;要少食生冷的食物及生水;勤洗手;加强身体锻炼及营养,避免暴晒,有规律的作息,增强抵抗力。

手足口病具有极强的传染性,发病人群主要为5岁以下小儿,所以必须要认真做好手足口病的宣教、预防、治疗。本组实验结果显示,对患儿前期临床表现进行深入分析、调查研究,对患儿后期治疗效果有直接影响。