围产期康复护理及饮食指导对围产期便秘的效果体会

周霞

银川市第一人民医院产科,宁夏银川 750001

产妇产后饮食正常,但大便难以排出者即可被确诊为产后便秘,这同时也是临床上较常发生的一种产后病症[1]。产后便秘的发生原因多种多样,其中主要就包括了因产褥期胃肠功能衰弱,肠蠕动缓慢,内容物停留时间过长造成大便干结;亦或是产后人体虚弱排便力量不足,同时饮食结构不合理,纤维素摄取不足,也可能会导致产后便秘情况的发生。该文就探讨了在围产期对便秘产妇采取康复护理与饮食指导的实际效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2015年2月—2017年3月该院所收治的85例产后便秘产妇的临床资料,将患者依据随机数表法分为观察组与对照组。其中观察组共43例,年龄20~35 岁,平均年龄(28.6±5.4)岁;排便间隔时间 68~91 h,平均(81.23±9.65)h。 对照组共 42 例,年龄 21~36岁,平均年龄(28.8±5.7)岁;排便间隔时间 69~92 h,平均(81.37±9.85)h。所有患者均无任何其他并发症或合并症情况,均为足月单胎,产程顺利。对比两组患者的各项一般性统计资料情况,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

对照组:采取常规预防便秘护理措施。观察组:采取康复护理结合饮食指导措施。①培养习惯。鼓励产妇养成按时排便习惯,讲解便秘的严重危害性,促使产妇可重视排便。②心理干预。与患者开展积极、主动的沟通交流,为患者答疑解惑,促使患者保持心情舒畅有助于增强胃酸分泌,加快肠胃蠕动,改善便秘症状。同时在日常生活中要尽可能避免产妇遭受到负面精神刺激。③运动指导。指导产妇尽早开展产后锻炼,通过采取适当的运动措施来促进体力恢复,促进胃肠蠕动,达到更加顺畅的排便效果,一般在产后8 h左右便可起床活动,剖宫产者也可在术后2~3 d后适当活动,以患者可耐受疼痛为宜。④腹部按摩。以右手掌紧贴于产妇下腹部位置,左手放于右手背上,由右下、右上、左下等腹部位置以顺时针方向进行按摩,逐渐加大按摩力度,每次以按摩15 min左右较为适宜,在早餐与午后2 h进行,各5次。⑤会阴红外线理疗。采用红外线灯对产妇会阴部位实施电磁波理疗,促使会阴组织表皮温度上升,以达到止痛、消炎效果,促进局部血液循环与新陈代谢,刺激肛门排便。⑥饮食指导。产妇在产后需多进食富含有高蛋白的食物,在进食这些食物时还应当合理搭配一些纤维含量较多的蔬菜、瓜果与粗粮等食物,此外,还可通过摄入各种植物油来起到润肠效果,这样不仅营养丰富,且有助于促进大便顺利排出[2]。

1.3 疗效评价标准与观察指标

①评价患者的临床治疗效果。治愈:患者在2 d内有排便,排便过程顺利,便样湿润;好转:患者在3 d内有排便,排便过程较为顺利,便样比治疗前湿润;无效:患者3 d内未有排便,排便困难,便样干燥[3]。总有效率为治愈率与好转率之和。②向患者发放该院自行制定的护理满意度评价量表。满意≥80分,基本满意≥60分,不满意≤59分。总满意度为满意度与基本满意度之和。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料采取[n(%)]表示,以 χ2检验进行组间对比验证,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

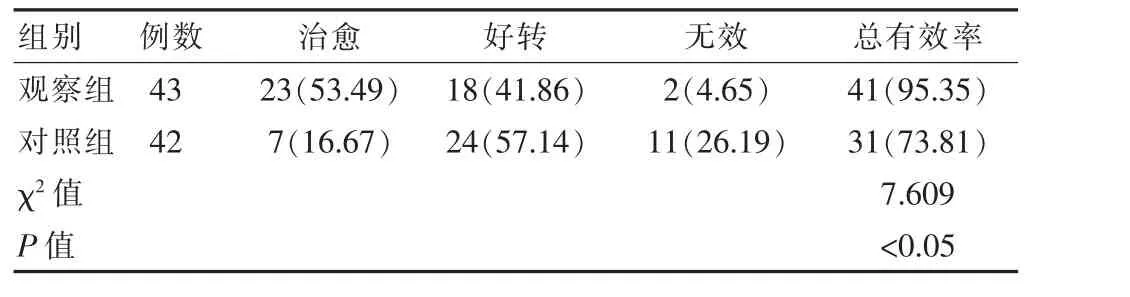

2.1 两组患者的便秘治疗效果对比

在便秘治疗效果方面观察组的总有效率达到了95.35%,显著高于对照组的73.81%,组间对比差异有统计学意义(χ2=7.609,P<0.05)。 见表 1。

表1 两组患者的便秘治疗效果比较[n(%)]

2.2 两组患者的护理满意度对比

比较两组患者的护理满意度情况,其总满意度分别达到了90.70%(观察组)与64.29%(对照组),组间对比差异有统计学意义(χ2=8.540,P<0.05)。 见表 2。

表2 两组患者的护理满意度比较[n(%)]

3 讨论

在该次研究中对观察组患者所采取的康复护理及饮食指导便秘治疗方案,有着较强的针对性特点。在临床上对于肠胃蠕动能力差的患者,可通过采取腹部按摩的方式来刺激肠胃蠕动,达到促进排便效果,并且这一措施不但能够促进产妇的便秘情况得以有效改善,并且还有利于产妇的子宫修复,尽早恢复体力[4]。另外康复护理措施还包括了培养良好排便习惯、心理干预、运动指导、会阴红外线理疗等内容,同时结合患者的实际情况辅之以适当的合理饮食方案,不仅能够起到预防及改善便秘的效果,并且也可为产妇提供充足的营养支持,促进产后恢复[5]。在该组研究中观察组的便秘治疗效果明显优于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对围产期便秘产妇采取康复护理及饮食指导措施,能够显著提高对患者的便秘治疗效果,且患者的护理满意度更高,可在临床上予以大力推广。