中国农产品SPS保护水平评估的实证研究

董银果,丰利锋

(华东理工大学商学院,上海 200273)

乌拉圭回合将长期游离于国际规则之外的农产品贸易纳入多边规制范畴,《乌拉圭回合农业谈判协议》(以下简称《农业协议》)对农产品非关税措施进行关税化改革,而关税逐步削减。由于农产品生产与消费者饮食直接挂钩,农产品的跨国销售和供应链的国际化势必会带来风险的全球蔓延,如禽流感、口蹄疫等疫病的肆虐,松树线虫的跨国传播。为了避免这种系统性风险的发生,乌拉圭回合通过了《实施卫生与植物卫生措施协议》(Agreement on the Application of sanitary and Phytosanitary Measure,SPS协议),并于1995年与《农业协议》一起生效。WTO/SPS协议承认各国设立SPS措施*根据SPS协议,SPS措施是政府基于消费者食品安全、动植物健康和环境安全的目的,针对进口产品制定的法规、标准、产品加工和生产方法、检测、检验、出证和批准程序、检疫处理、统计、取样和风险评估方法。保护本国消费者食品安全、动植物群体安全以及生态环境安全的必要性及正当性,但对各国SPS措施的应用设置了约束条款,以避免SPS措施被滥用成为实施贸易保护的手段。

2001年中国加入世界贸易组织,农产品市场逐渐对外开放,农产品进口也随之快速增长,从2002年的103.4亿美元增长到2014年1 225.4亿美元,年均递增20.9%。其中大豆、玉米、小麦、棉花、油料、糖料等大宗农产品是农产品进口的主体,其中2012年大宗农产品进口占农产品进口总额的82.9%,弥补了中国土地和水资源短缺的劣势。然而伴随着中国农产品市场的开放,外来风险进入的概率和危害程度大大提高。据《人民日报》报道,中国已确认存在544种外来入侵生物,其中大面积发生、危害严重的达100多种。据估计,松材线虫等13种入侵物种每年对中国造成574亿元直接经济损失[1]。可见,在农产品市场开放后,建立坚固的SPS“防火墙”直接关系到食品供应体系及生态环境的安全。那么,作为农产品进口大国的中国是否已对农产品进口建立了坚固的SPS“防火墙”?与国际水平相比,中国SPS的保护水平如何?

一、文献综述

学者关于SPS措施的研究始于1994年乌拉圭回合通过SPS协议之后,对于SPS措施的研究聚焦于其对贸易的影响效应[2]。Yue等研究认为,澳大利亚对新西兰出口苹果采取的SPS措施,关税等值高达99%[3]。绝大多数关于发达国家SPS措施对发展中国家农产品贸易影响的研究表明,SPS标准已成为发展中国家农产品贸易的主要障碍[4-5]。如Otsuki等针对欧盟实施的黄曲霉素标准对非洲国家坚果贸易影响的研究认为,如果欧盟采纳国际标准,可使非洲国家的出口增加64%并产生6.7亿美元的贸易收益[6]。同样,中国贸易伙伴欧盟、美国和日本等采取的SPS措施也对中国农产品出口造成冲击,中国的优势农产品茶叶、蜂蜜、蔬菜和水产品等均受到较大程度的影响[7-9]。但也有研究认为,各国实施的农产品标准未必是贸易壁垒[10]。SPS措施的实施解决了信息不对称,提高了产品的进入门槛,从而增强消费者的信心,并增加了产品购买,因此SPS促使了贸易强度增加[11]。关于各国SPS措施是否真的构成贸易壁垒,学者们争议颇大。有学者认为,SPS措施提高了外国出口商的进入成本,导致了关税等值,因为构成壁垒[12],但也有学者指出,各国实施的SPS措施大都符合WTO规则,真正被裁决为贸易壁垒的也就几十个[13],还有学者提出评判SPS措施是否贸易壁垒的标准[14]。目前关于各国SPS措施或者SPS保护是否构成贸易壁垒的更为深入的定量研究还比较欠缺,只有Li等一篇文献[15],他们将各国制定的非关税措施(Non-Tariff Barrier,NTB)中的标准与国际法典委员会制定的农兽药最大残留限量(Maximal Residual Limits, MRLs)进行比较并合成一个综合指数,若指数大于1则具有贸易保护主义的嫌疑,小于或者等于1则不构成贸易保护。其局限性在于仅仅比较了各国的最大残留限量,实施上,各国实施的SPS措施不仅仅限于农药残留,而且表现为更广泛的内容,基于此,本文试图选用反映SPS保护水平的更为全面的指标,采用定性与定量相结合的方法评价中国农产品SPS的保护水平。

评价农产品SPS保护水平,需要选择一种典型农产品。第一,大豆是进口量最大的农产品,也是中国开放度最高的农产品。2014年进口量达到7 140万吨,占世界大豆贸易总量的64%。2001~2014年间,中国大豆进口值增长了14.3倍。大豆的贸易依存度达到80%。第二,大豆是中国农产品贸易逆差的主要原因。早在1996年,大豆对外贸易首次出现逆差,此后逆差不断扩大。2006年大豆贸易逆差是农产品贸易逆差的7.7倍。2014年,中国大豆贸易逆差达400.67亿美元,占农产品贸易逆差(501.4亿美元)的80%。因此,评价大豆的SPS状况可以反映农产品检验检疫“防火墙”的保护水平。另外,评价大豆SPS保护水平必须选择一个参照物,本文以国际法典委员会(CAC)食品标准和主要贸易国平均水平为参照,采用科学方法进行客观评价,为提高中国大豆SPS保护体系、完善中国SPS措施“防火墙”功效提供依据。

二、大豆SPS保护水平评价指标

大豆是一种植物性产品,其进口可能携带植物病虫害,对国内植物体系和生态环境造成威胁;同时,作为加工业原料和食品的大豆,又可能潜藏着危害人体健康的有害因素。目前,进口大豆又以转基因品种占绝对多数,转基因的安全性也值得关注。本文主要基于以下方面构建指标。

(一)转基因大豆谨慎程度

转基因作为一种新的农业科技产品,结合了不同基因的优势,先天具有提高产量、杀灭虫害的功效,因而受到各国农民的欢迎。2014年,28个国家的1 800万农民种植了1.815亿公顷的转基因作物,较1996年1 700万公顷而言,年增长率为14%,其中中国转基因作物种植面积居世界第六[16]。然而,转基因作物的诞生也带来了诸如基因污染、驱逐本土作物的问题[17-18]。目前科学家还未能就转基因产品对人体健康和环境的影响达成一致,因此,各国为谨慎起见,对转基因产品的种植和进口实施许可证管理,只有经过农业部门风险跟踪评估的产品方能得到政府的批准而允许进口。因而转基因大豆产品的批准率反映了一国的谨慎程度,也反映一国SPS措施的严厉程度[19]。因此,本文选择中国转基因大豆的批准率作为谨慎程度的评价指标,对各个转基因大豆品种的批准率就成为二级指标。

(二)农药最大残留限量

转基因大豆得到一国种植或者进口批准只是出口到该国的第一步,转基因大豆还必须满足进口国的边境检验检疫标准要求。而农药限量要求是一国重要的进口检疫要求。

农药虽能提高农业生产效率,但其残留也会影响消费者食品安全和农业的可持续发展。各国对农药的使用和残留都有严格的规定,制定了农产品和食品中农药的最大残留限量(MRLs)。因此,农药MRLs就成为各国SPS措施严厉程度或者SPS保护水平高低的度量指标。限量标准宽松的国家保护水平相对较低,而限量标准严格的国家则保护水平也高。在实证研究中,众多学者也将各国制定的农药最大残留限量标准作为SPS措施的代理变量[20]。因此,本文选取大豆农药MRLs标准作为评价大豆SPS保护水平的一级指标,每一种农药的MRLs就成为评价的二级指标。

(三)重金属最大残留限量

大豆作为一种植物性产品,其生长的土壤、土质、水源等环境要素直接决定着最终产品的质量安全水平,也决定着农业的可持续发展。近年来,随着化学农业的发展,化学品残留导致土壤土质破坏,工业废水排放造成对水源的污染,因环境污染导致的农产品污染是当今农产品生产面临的重要问题[21]。其中重金属污染是农产品污染中较为普遍的问题,受到了各国的关注,相应的重金属限量标准也应运而生。如Codex标准,欧盟EUREPGAP以及国际标准化组织的ISO14000标准等。重金属限量标准是SPS保护体系中十分重要的影响因素,限量标准的高低不仅影响本国产品的出口,也影响着进口国消费者食品安全和动植物健康。同样,重金属MRLs也是本文选用的一级指标,每一种重金属的MRLs就构成二级指标。

(四)SPS规制数量

一国SPS保护水平的高低还取决于一国规制的农产品数量,制定的农药残留检测标准数量以及SPS通报数量。规制的农药数量反映了一国保护水平的高低,越是规制严格的国家,对风险越敏感,管理的农药数量越多,而规制宽松的国家,规制的农药数量较少。制定的农药残留限量标准数量是反映保护水平的又一指标,规制严格国家一般针对不同农药对植物的根茎叶和动物的不同部位制定不同的残留限量,如日本的《肯定列表制度》制定的农药残留限量标准达50 000多项,针对茶叶这一产品就有276项残留限量标准。而规制宽松国家制定的农药残留限量标准较为笼统,如某一农药针对不同产品制定同一标准,或者某一农药对植物的不同部分或者动物不同部位的限定不加区分,其结果是制定的标准数量较少。

SPS通报是依照WTO透明度原则的要求,避免成员以保护自身利益为借口将SPS措施作为一种技术性贸易壁垒,各国对SPS措施的制定和修订都必须向其他相关成员通报,故通报数也反映了一国SPS措施的变动信息,通报数量越多,变动越频繁,保护水平越高。因此,SPS通报数的多寡反映一国在对外贸易技术及政策的建设水平[22]。在实证研究中,SPS通报数也是很多学者研究SPS措施对贸易影响的重要变量[23]。因此,SPS规制数量共包括大豆SPS通报数、中国规制的农产品数量及规制的农药数量3个二级指标。

三、方法、数据及结果

(一)评价方法和参照体系

层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)是一种层次权重决策分析方法,将与决策有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。该方法由美国运筹学家萨蒂教授于20世纪70年代初提出。模糊综合评价法是一种基于模糊数学的隶属度原理把定性评价转化为定量评价,具有结果清晰,系统性强的特点,能较好地解决模糊的、难以量化的问题,适合各种非确定性问题的解决。AHP-模糊综合评价法将各评价因素排序,使复杂问题简单化,同时区分主要因素和次要因素[24]。由于系统、简洁、实用,在社会、经济、管理等许多方面得到越来越广泛的应用[25]。本文采用层次分析法建立评价指标并确定各指标权重,采用模糊综合评价法评价大豆SPS保护水平的隶属层次。

联合国粮农组织和世界卫生组织共同建立的国际法典委员会(Codex Alimentarius Commission,CAC),依据科学风险评估方法制定国际农产品、食品标准、准则或规范。CAC标准因其科学合理的实验依据而成为各国制定标准的参考,一国标准若等同采纳或者等效采纳CAC标准,也就具有科学性和合法性。CAC标准被SPS协议认可并推荐各国使用,是WTO争端解决机制处理成员国SPS纠纷的主要依据。因而,CAC标准代表了国际平均保护水平。CAC对农药残留和重金属残留制定了国际标准,因此,在化学品残留方面,我们选用CAC标准作为参照物。转基因大豆批准率和SPS规制数量的国际平均水平,本文采用美国、欧盟、巴西*文章共搜集了包括欧盟在内的14个国家或经济体的农残数据以及转基因大豆的批准率等数据。14个国家或经济体为巴西、美国、阿根廷、巴拉圭、加拿大、新西兰、乌克兰、玻利维亚、印度、比利时、南非、欧盟、意大利、澳大利亚。这些国家在世界大豆生产和消费中的比重超过90%。等14个国家或经济体的平均水平作为参考标准。之所以选取这些国家主要是根据其在大豆进出口中的地位均在前20位,是世界大豆的主要生产国和消费国。

(二)数据来源及数据处理

截至2013年6月,全球共批准了30余种转基因大豆。作者根据ISAAA网站数据统计这30种大豆的国际批准率*国际批准率,即批准某种转基因大豆生产或进口的国家数量占批准转基因作物生产或进口的国家数量的比重。,将其作为转基因谨慎程度的二级指标。目前,CAC关于大豆的农药残留共制定了49项限量标准,这49种限量标准的MRLs数值就作为二级指标,故农药最大残留限量共包含49项二级指标。本文选取CAC关于大豆的重金属如镉、砷、铅、铬等5种重金属残留限量标准作为其保护水平的变量之一。关于规制数量指标,本文选取中国SPS通报数、中国规制的农产品数量以及规制的农药残留数量3个二级指标。为了和其他3个一级指标下的二级指标数值相对应,本文对这3项指标采取分数形式,即中国占世界平均水平的比重。因此,本文构建的大豆SPS评价体系包括4个一级指标,分别包括30、49、5和3个共计87个二级指标。为了平衡各个二级指标的权重同时考虑到AHP-灰色模糊评价法对指标数量的限定,本文采用主成分分析法进行降维,选取累积贡献率大于85%时的主要成分,将进口转基因产品批准率的二级指标降为6个,将农药最大残留限量的二级指标降为9个。综上所述,中国大豆SPS保护水平评价体系如表1所示。

在数据方面,我们做了如下处理:第一,农药残留限量以及重金属残留限量由于其特殊性,即限量值越大,代表着相应的标准越宽松,保护水平也越低,因此对这两个指标采用其倒数作为权重分值;第二,缺失值的处理。一国关于农药残留标准中存在的缺失值,一种可能是规定缺失值的数值,比如日本《肯定列表制度》对于未具体规定残留限量的农药一律采用0.01~0.1的“一律标准”,另一种可能是不限制其使用。本文根据MRLs数据库公布的各国缺失值信息处理方案进行处理,即对于i国没有规定的农药利用该国公布的缺失值予以替代进行计算,对于中国大豆农残的缺失值以Codex值替代。

(三)评价结果报告

本文对大豆SPS水平建立4个一级指标,因素集A={B1,B2,B3,B4}={转基因大豆谨慎性程度,农药最大残留量,重金属最大残留限量,SPS规制数量},其中Bi={Cij}即一级指标对应的相应二级指标,23个大豆SPS保护水平评价指标体系如表1所示。同时将大豆SPS的保护水平设定为5个级别,即V={V1,V2,V3,V4,V5}={低保护水平,较低保护水平,中等保护水平,较高保护水平,高保护水平}。大豆的二级指标均为定量指标,故运用线性分析法确定该层指标的隶属度。本文根据数据的特点,采用隶属度函数计算评价指标i隶属评价等级j的隶属度rij,生成隶属度矩阵R=[rij],其中i为各级指标的个数,因建立了5级评语,故j=5。通过构造比较矩阵,运用matlab计算各级指标的权重,求出转基因大豆谨慎程度评价矩阵R1,大豆的农药MRLs的评价矩阵R2,大豆的重金属MRLs评

表1大豆SPS保护水平评价指标体系

价矩阵R3,大豆SPS规制数量评价矩阵R4,利用二级指标的权重向量Wi,求出一级指标的模糊评价矩阵Bi=Wi*Ri,则4个一级指标构成的模糊评价矩阵为:

根据各级指标权重向量,则大豆SPS保护水平评价结果为:

按照最大隶属度原则,中国大豆SPS保护处于中等水平(矩阵A中的最大值0.766的位置所在),即与CAC标准和国际平均水平基本持平。

研究显示,转基因大豆谨慎程度的最大值0.990处于5级中的第3级,表明中国转基因大豆谨慎程度处于国际平均水平。转基因作为一项新兴技术,其研发的产品需要进行一系列的安全性评估,只有确认转基因产品的安全性和传统的食品基本等同,才批准其上市。中国农业部根据国务院《农业转基因生物安全管理条例》及相应配套制度的规定,依据国际食品法典委员会(CAC)制定的一系列转基因食品安全评价指南,对转基因产品实行严格的分阶段评价,从实验室研究开始,到田间小规模的中间试验,再是大规模的“环境释放”、生产性实验一直到安全性证书的评估。这样做到了既对产品又对过程进行评估,正是这些谨慎措施使中国转基因大豆的审批达到了国际平均的保护水平。

结果显示,农药残留限量和重金属残留限量指标的最大值分别为0.662和1.000,处于5级中的第3级,表明与CAC标准相比,中国大豆处于中等保护水平,这与Li和Beghin的结论基本一致。入世以来,中国积极推进农产品标准的国际化,部分农产品标准已基本等同采纳或等效采纳了国际标准,这不仅大大便利了中国农产品的出口,也有利于解决农产品进口中的贸易争端。

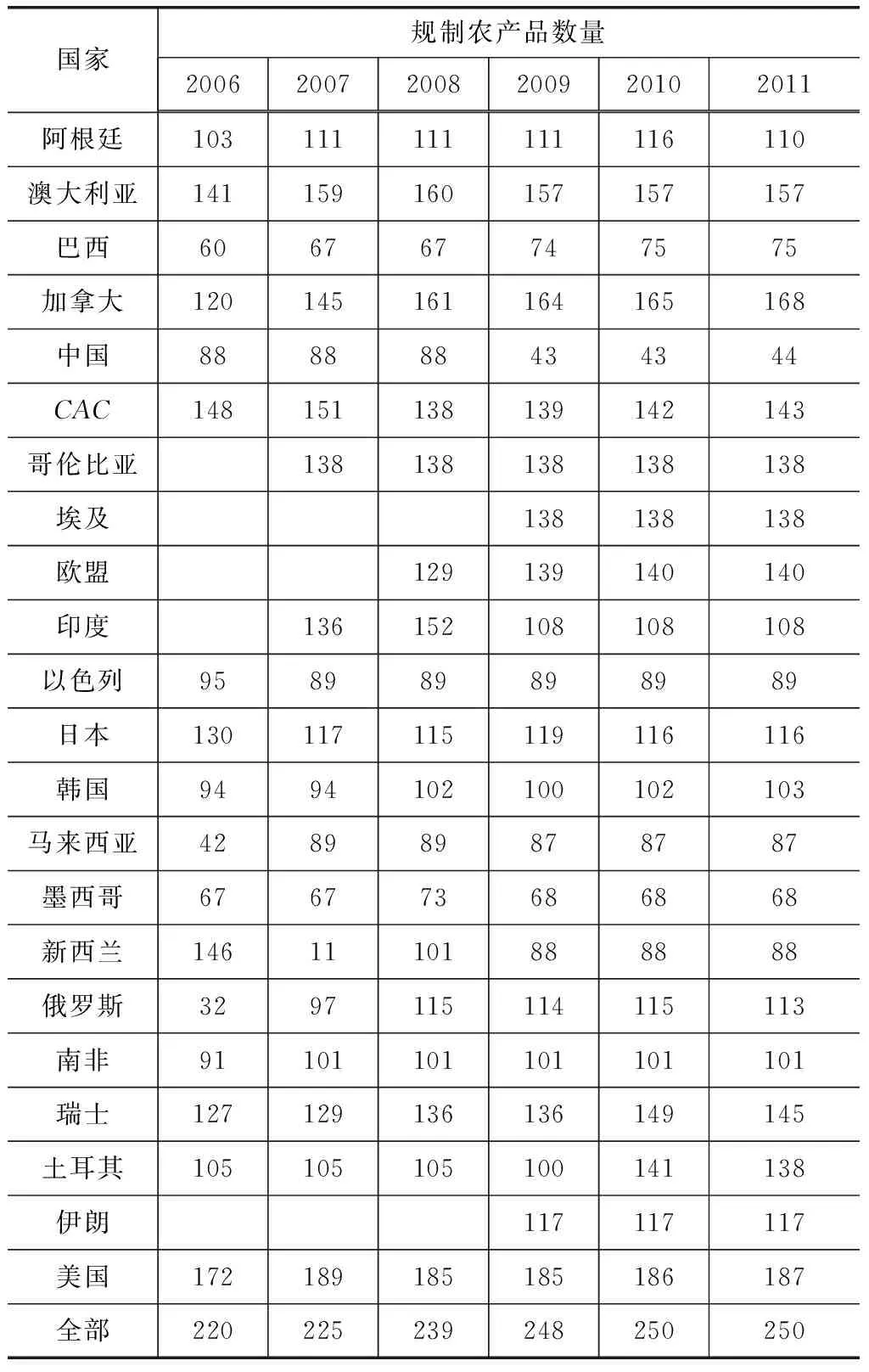

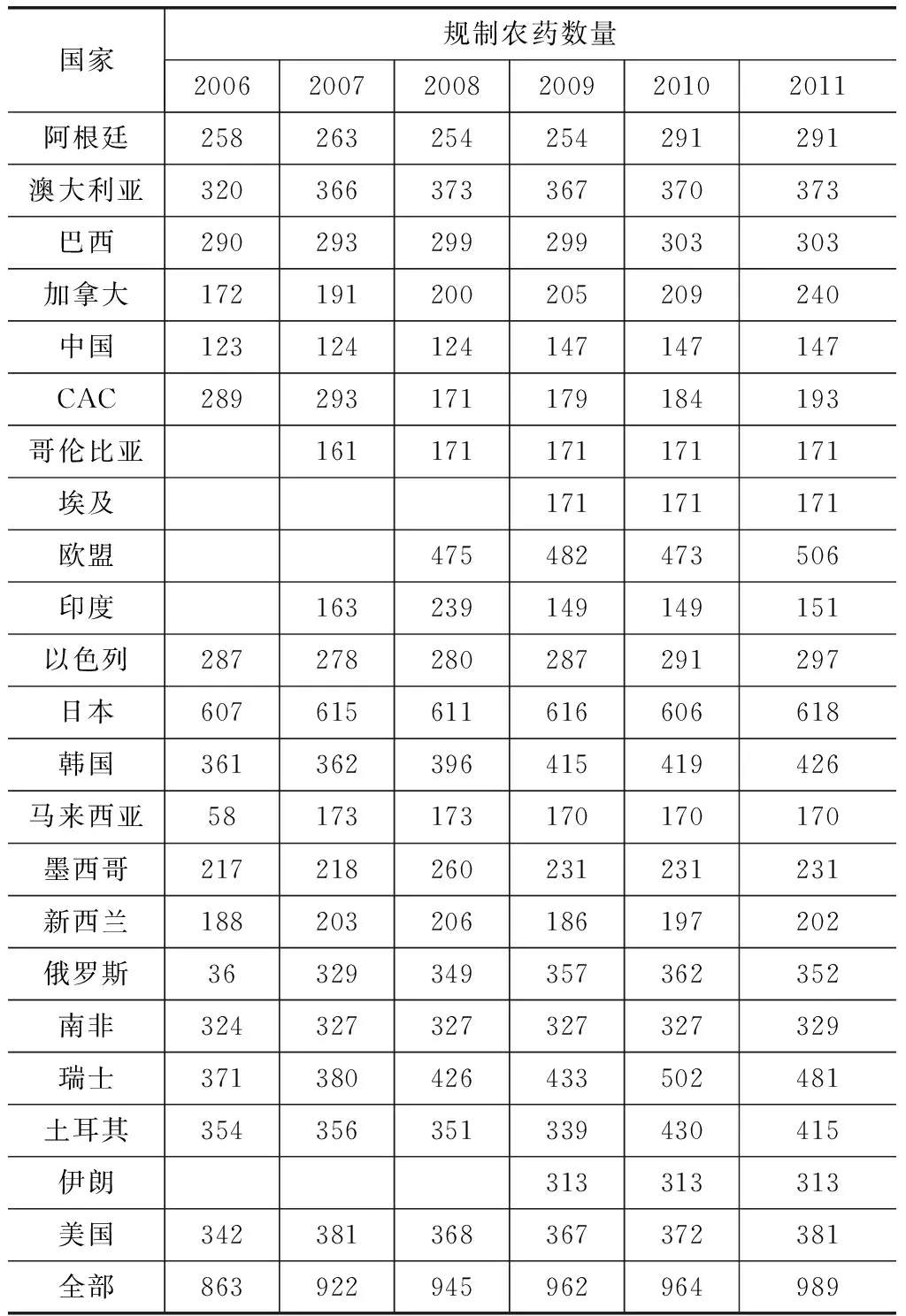

研究显示,与国际平均水平相比,中国农产品规制数量处于较低保护水平(0.558处于5级中的第2级)。这反映在以下两个方面:一方面,中国无论是规制的农药种类还是规制的农产品数量都远远低于Codex水平或国际平均水平。2011年,各WTO成员国共规定了250种进口农产品与989种农药MRLs。其中Codex规定了143种农产品与193种农药的MRLs,而中国仅规定44种农产品与147种农药MRLs[26],低于世界绝大多数国家(表2、表3),凸显了中国在食品安全、环境保护、动植物安全方面的技术标准和法规建设的不足[27]。另一方面,中国大豆进口的SPS通报数偏低。2002~2014年中国发布与大豆相关的SPS通报20件,低于14个国家的平均水平36件。大豆的SPS通报数较低,使得进口大豆带来的风险增加。此外,中国针对SPS

表2世界主要国家的规制农产品数量比较

表3世界主要国家的规制农药数量比较

措施的通报大多集中在食品安全领域,而对动物健康、植物保护等方面的通报不足。SPS通报已经成为安全屏障、竞争阵地和获取国外SPS措施前沿信息的平台,其积极作用首先体现在SPS通报的预防作用。而中国滞后的SPS通报将增大中国农产品进口风险,也阻碍了中国农产品SPS保护水平的提升。

四、中国农产品SPS保护水平形成的原因

农产品SPS保护水平的形成,既有历史因素,也有经济发展水平和科技方面的原因。

第一,中国是一个人多地少、人均土地和水资源相对贫乏的国家,如目前中国人均耕地仅1.2亩,占世界平均水平的32%,美国的10%,法国的28.5%,加拿大的4.8%和澳大利亚的3%。中国的人均水资源也只有世界平均水平的1/4,而且分布不平衡,南涝北旱。在这样的农业资源禀赋下,中国农业和粮食政策的重点一直围绕农产品的数量供给、解决粮食安全问题。农产品的质量安全被忽视,直到2008年“三聚氰胺”事件后,农业政策才向农产品质量安全倾斜。

第二,SPS保护水平的高低和经济因素直接相关。随着收入水平的增长,消费者愿意为更为安全的食品和农产品支付溢价[28],当绝大多数消费者都愿意支付溢价时,国家的整体食品安全水平得以提高。如HACCP认证是美国和欧盟食品生产企业的门槛条件,但对绝大多数发展中国家还只是自愿标准,不是进入市场的准入条件。一般的规律是,收入水平高的国家SPS措施的保护水平较高,这是因为SPS保护水平的提高是有经济代价的,一方面,如果一国不顾经济条件,盲目提高SPS保护水平,致使农产品价格提高,而消费者却无法承受;另一方面,当一国存在大量中产阶级愿意为更为安全的农产品买单时,如果农产品生产标准太低致使食品安全危机不断暴发,就会导致消费者对国产农产品丧失信心,转而消费更多进口农产品[29]。因而,SPS保护水平一定要与本国的经济发展程度相适应。

第三,检测技术和人力资本也与一国SPS的保护水平密切相关。SPS措施是技术性贸易措施的一种,其实施借助于技术标准、检验检测和生产程序等,检测技术和人力资本的支撑是实施SPS措施保护的基本条件。技术发达、人力资本丰裕的国家对于国际标准提供的保护水平并不满意,愿意为本国消费者提供更高水平的SPS保护水平,只要他们实施了科学的风险评估,为其SPS措施提供了可靠的科学证据,其措施就具有合法性。而部分技术落后国家连执行国际标准的条件都不具备,如缺乏检测水平较高的检测仪器、掌握科学检测方法的检测人员,因此,SPS措施的保护水平相对较低。

第四,SPS管理机构的效率也是SPS保护水平的重要因素。管理机构之间的协作是保证SPS通报和相关规制运作的前提。中国与WTO/SPS对接机构是商务部世界贸易组织司/中国政府世界贸易组织通报咨询局,与国际动物局(OIE)对接的机构是农业部兽医局,由农业部兽医局制定动物产品的国内标准,由国家质检检验检疫总局制定进口动物及其产品的标准。关于动物及其产品相关的风险评估是由国家质检总局动植物检疫监管司,而制定与动物产品相关的食品安全标准的是国家计生委,对食品实施风险评估的是国家质检总局进出口食品安全局、国家食品药品监督管理局食品安全监管三司。与国际植物保护公约(IPPC)对接的机构是农业部种植业司,该司负责有关直接检疫标准和进口准入标准的制定,而国际质量监督检验检疫总局则负责进出口植物产品的标准以及相关的风险评估。由此可见,中国与大豆进口相关的部门包括农业部、国家质检总局、国家计生委以及国家食品药品监督管理局等。多部门监管意味着责任不够明晰,协调成本的提高和监管效率的降低,这也是中国多部门监管的不足。多年来,国家不断进行机构改革,但只要存在多部门管理,其不足难以克服。

五、结语

入世以来,随着中国农产品市场的开放,中国迅速从一个农产品出口国演变为农产品进口国。进口农产品已成为居民生活消费的重要组成部分,其安全状况直接关系着中国的生态环境和消费者健康。大豆进口约占国内消费的80%,其安全状况至关重要。本文选择转基因大豆谨慎程度、大豆农药最大残留限量、重金属最大残留限量以及SPS规制数量4个一级指标23个二级指标构建评价体系,采用AHP—模糊综合评价法综合评估中国大豆SPS保护水平。本文研究发现:第一,依据CAC标准和国际平均保护水平,中国大豆SPS保护处于中等保护水平。4个指标中,转基因大豆的谨慎程度、大豆农药MRLs与重金属MRLs均处于中等保护水平,而SPS规制数量则处于较低保护水平。第二,SPS规制数量较为薄弱是因为中国规制的农产品和农药数量偏少,SPS通报不足。第三,中国SPS保护水平的形成是多方面因素的综合,包括历史原因,经济因素、科技因素以及管理机构的效率。

基于以上研究,为增强大豆SPS措施的“防火墙”功效,拟从以下方面入手:一是加强中国SPS法规体系建设。目前中国关于SPS措施的法律条文较少,法规陈旧,限制了中国外贸的发展。根据SPS协议,中国任何SPS措施和法规的变动,都必须具有科学依据。因此,应加强风险评估工作,以科学为依据,废除陈旧的法规,更新和完善中国SPS措施的法规和标准。二是加强农药的管理,将更多农药纳入政府监管范畴,制定针对不同农产品的药物残留限量标准,提高中国SPS措施的保护水平。三是理顺中国SPS管理体制。针对中国与CAC、OIE和IPPC等国际机构对接的组织分布在不同部委的现状,有必要建立一个类似于美国国际贸易代表办公室的机构,就与SPS措施有关的贸易政策事务进行广泛的跨部门协调,与民间社团在内的私营机构协调,从而提高中国制定和实施SPS措施的效率,充分发挥SPS措施防范外来风险,保护本国人民生命健康和安全,保护本国动植物健康和生态环境安全的作用。

[1] 蒋建科.我国确认544种外来入侵生物[N].人民日报,2013-10-25(4).

[2] Hallak J C.Product quality and the direction of trade[J].Journal of International Economics,2006,68(1):238-265.

[3] Yue C,Beghin J C.The tariff equivalent and forgone trade effects of prohibitive technical barriers to trade [J].American Journal of Agricultural Economics,2009,91(4):930-941.

[4] Maskus K E,Otsuki T,Wilson S.The cost of compliance with product standards for firms in developing countries:an econometric study[EB/OL].(2005-05-01)[2017-01-06].http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/05/15/000090341_

20050515133900/Rendered/PDF/wps3590.pdf.

[5] Melo O,Engle A,Nahuehual L,et al.Do sanitary,phytosanitary,and quality-related standards affect international rade? evidencefrom Chilean fruit exports[J].World Development,2014,54(1):350-359.

[6] Otsuki T,Wilson J S, Sewadeh M.Saving two in a billion:quantifying the trade effect of European food safety standards on African exports[J]. Food Policy,2001, 26(5):495-514.

[7] Wei G,Huang J,Yang J. The impact of food safety standards on China’s tea exports[J].China Economic Review,2012,23(2):253-264.

[8] 宋海英,Jensen H H.SPS措施对中国蜂蜜出口欧盟的影响——基于面板数据的实证分析[J].国际贸易问题,2014(1):83-91.

[9] 董银果.SPS措施影响中国水产品贸易的实证分析[J].中国农村经济,2011(2):43-51.

[10] Jaffee S D W,Henson S.Standards and agro-food exports from developing countries:rebalancing the debate [EB/OL].(2004-07-22) [2017-02-01].http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/07/22/000112742_20040722152604/Rendered/PDF/wps3348.pdf.

[11] Anders S M D W,Caswell J A.Standards as barriers versus standards as catalysts:assessing the impact of HACCP implementation on U.S.seafood imports [J].American Journal of Agricultural Economics,2009,91(2):310-321.

[12] Mattoo A.Discriminatory consequences of non-discriminatory standards [J].Journal of Economic Integration,2001,16(1):78-105.

[13] 邓竞成.走出“技术性贸易壁垒”的认识误区[J].财贸研究,2003(6):18-21.

[14] 董银果.SPS壁垒的评判标准[J].国际商务研究,2009(1):1-9.

[15] Li Y,Beghin J C.Protectionism Indices for non-tariff measures:an application to maximum residue levels[J].Food Policy,2014,45(3):57-68.

[16] Clive J.全球生物技术/转基因作物商业化发展趋势[J].中国生物工程杂志,2015 (1):1-14.

[17] Wolfenbarger L L,Phifer P R.The ecological risks and benefits of genetically engineered plants[J].Science,2000,290(5499):2088-2093.

[18] 苏旭.转基因作物对生态环境的潜在风险[J].环境与健康杂志,2013 (5):463-467.

[19] 陈俊红,孙东升.美欧诉WTO转基因农产品争端案及对中国的政策启示[J].国际贸易,2008(1):59-63.

[20] Neeliah S A,Neeliah H, Goburdhun D.Assessing the relevance of EU SPS measures to the food export sector:evidence from a developing agro-food exporting country [J].Food Policy,2013, 41(6):53-62.

[21] 史长生.农药残留危害以及检测技术的分析[J].食品研究与开发,2010,19(3):218-221.

[22] 隋军.SPS措施通报应用的发展及对中国的启示[J].暨南学报:哲学社会科学版,2013,35(8):53-59.

[23] Disdier A,Fontagn’e L, Mimouni M.The impact of regulations on agricultural trade:evidence from SPS and TBT agreements[J].American Journal of Agricultural Economics.2008,90(2):336-350.

[24] 赵红梅,许模,赵勇,等.基于AHP-模糊综合评判和FRALST模型的岩溶地下水脆弱性评价[J].安全与环境学报,2013(1):118-123.

[25] Kong F, Liu H Y.Applying fuzzy analytic hierarchy process to evaluate success factors of e-commerce [J].International Journal of Information and Systems Sciences,2005(1):406-412.

[26] Ferro E ,Otsuki T,Wilson J S.The effect of product standards on agricultural exports [J].Food Policy,2015(50):68-79.

[27] 杨波.中国设立SPS措施对外贸发展影响的研究[J].财贸经济,2010(5):89-95.

[28] Jr R M N,Poghosyan A,Nichols J P.Will consumers accept irradiated food products?[J].International Journal of Consumer Studies,2004,28(2):178-185.

[29] 董银果.农产品适度保护水平的形成机理与应用策略研究[M].北京:中国农业出版社,2017.

- 长安大学学报(社会科学版)的其它文章

- 新型高铁列车推进高铁运输与现代物流的融合问题

- 城市化进程中耕地立法保护

- 农村村级资金配置差异的影响因素