页岩高压等温吸附曲线及气井生产动态特征实验

端祥刚,胡志明,高树生,沈瑞,刘华勋,常进,王霖,

(1. 中国石油勘探开发研究院,河北廊坊 065007;2. 中国科学院大学渗流流体力学研究所,河北廊坊 065007)

0 引言

页岩储集层富含有机质,有机质中发育大量微纳米级孔隙,作为自生自储的非常规气藏,大量页岩气以吸附态赋存于页岩孔隙中,其比例一般超过40%,研究页岩吸附规律对含气量计算、储量评估以及产量预测具有重要意义[1-2]。目前页岩等温吸附规律的研究多沿用煤层气的吸附理论,以室内等温吸附实验为主[3-4],测试压力一般在 6~15 MPa,远低于国内现阶段投入开发页岩储集层的压力[5-8](四川盆地长宁—威远地区储集层温度70~120 ℃,压力30~60 MPa),低温低压下的测试方法和理论能否反映真实页岩储集层气体的吸附/解吸规律值得商榷。国外研究[9-12]表明,页岩等温吸附曲线在高压下存在先上升后下降的趋势,这与常规吸附规律有所不同,说明目前采用低压测试曲线和Langmuir模型获得储集层条件的含气量存在一定的局限性[13-15]。吸附气在含气量中所占比例很大,是气井进入低产、稳产期后的重要气源,明确储集层条件下的页岩气吸附/解吸规律,是制订页岩气开发规划和研究产量递减规律的基础。

页岩高压等温吸附方面的研究目前未形成统一的机理认识,吸附/解吸规律不清,将导致含气量计算不准、开发规划预测误差大。因此,采用高压等温吸附仪器(最高测试压力 69 MPa),选取四川盆地长宁—威远地区志留系龙马溪组页岩样品,开展储集层压力条件下的等温吸附测试、吸附气的产出特征、吸附气动用规律等实验,在此基础上建立等温吸附模型并修正页岩含气量计算方法,探索页岩气高效开发的基础理论。

1 实验设计

1.1 实验样品

实验样品选自四川盆地长宁—威远地区龙马溪组龙一段一亚段,基础参数见表1。实验中将样品分成两部分,一部分烘干后粉碎,筛选0.15~0.25 mm(100~60目)页岩样品进行等温吸附测试,另一部分柱状样品用于开发特征模拟实验。

表1 样品基础参数

1.2 实验设备

等温吸附测试实验采用经典的容量法,设备为高压气体等温吸附仪,最大工作压力为69 MPa,其压力传感器精度为最大量程的 0.05%,恒温油浴最高可达177 ℃,控制精度为 0.1 ℃。开发特征模拟实验采用自主设计的页岩气衰竭开发物理模拟实验装置,可实现不同尺度、不同气体和不同岩心的页岩气流动物理模拟实验。

1.3 实验方案

1.3.1 高压等温吸附测试实验

实验装置见图1,步骤为:①将100 g样品放入样品缸,检查气密性,利用基准缸精确测量实验系统的自由空间体积(包括参照缸及连接管线空间体积、样品缸剩余的自由空间及连接管线空间体积和页岩颗粒间空隙),连续测量多次,直至误差小于5%;②抽真空后关闭样品缸,向参照缸中充入一定压力的甲烷气体,待压力平稳后打开样品缸阀门,连通两缸气体,达到压力平衡稳定后,记录平衡压力,计算测试吸附量:

③关闭样品缸,继续向参照缸充入气体,循环上述平衡过程,直到完成全部实验。

图1 容积法等温吸附曲线测试装置

1.3.2 页岩气开发特征模拟实验

实验装置见图2,方案为:①采用同层位的柱状页岩样品,干燥后放入驱替系统,饱和甲烷气体至原始地层压力状态后,打开出口端模拟储集层条件下的衰竭开发过程;②采用惰性气体氦气(忽略吸附作用)开展比对实验,分析吸附作用对产气规律的影响;③采用 5块页岩样品串联的多测压点模拟实验,研究压力传播距离与吸附气动用压力的关系,根据各测点压力的变化,结合页岩物性参数和物质平衡方程研究产气规律和吸附气产出比例。

图2 页岩气开发特征模拟实验装置

2 高压等温吸附特征

2.1 吸附量的定义

吸附是剩余力场使体相组分在相界面处富集的现象,吸附量为界面层溶剂中所含溶质量与体相中相同溶剂所含溶质量之差,也称之为过剩量[16]。以页岩吸附甲烷气为例(见图3),孔隙壁面存在吸附力场,吸附层内的甲烷分子密度远大于远离壁面的游离空间的甲烷密度,甲烷的过剩吸附量可表示为:

图3 页岩吸附甲烷分子示意图

当压力较低时,游离相密度ρg较小,且远小于吸附相密度ρa,因此ρgVa项对吸附量的影响较小,一般认为ρaVa即为页岩的吸附量。实际上根据 Gibbs的定义[17],ρaVa为绝对吸附量,即吸附空间内所有的甲烷气分子,而页岩吸附量为过剩吸附量,对于温度和压力较高的页岩储集层,游离气处于超临界状态,游离相密度较大,如果忽略ρgVa会导致测试结果与页岩吸附量的差值很大。因此,必须区别高压和低压下吸附特征,才能更好地描述高压下页岩的等温吸附曲线。

目前没有直接的方法获取吸附相密度和吸附相体积,容积法和重量法都是通过间接的手段获取过剩吸附量。由(1)式可以看出,测试吸附量为游离气体的减少量,在初始标定样品缸自由体积时,包括了吸附空间和游离空间体积,随着吸附的进行,吸附分子逐渐占据一部分自由体积,并随压力变化而变化,因此吸附量计算需要在不同压力下进行自由体积修正,应该减去吸附相体积,则测试绝对吸附量的计算式应为:

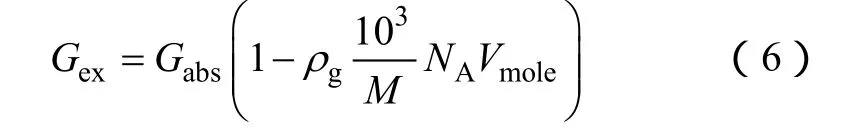

吸附相体积难以准确获取,目前的测试方法都不进行体积修正,所获取的测试吸附量均为过剩吸附量,而不是绝对吸附量。同样,重量法测量得到的也是过剩吸附量[18]。综上所述,目前测试得到的吸附量均为过剩吸附量,而不是绝对吸附量,过剩吸附量与绝对吸附量有如下关系:

需要明确的是,目前尚没有足够精确的测试技术来获得绝对吸附量,通常采用假设吸附相密度或吸附相体积计算绝对吸附量[19-20]。

2.2 页岩高压等温吸附特征

从不同页岩样品在高压条件下的等温吸附曲线(见图4)可以看出,虽然样品都属于龙马溪组,但不同地区、不同井的最大等温吸附量却存在一定的差异。威远地区的最大过剩吸附量在1.11~2.16 m3/t,长宁地区两口井样品的最大过剩吸附量在1.45~1.68 m3/t。在低压阶段(小于 10 MPa),吸附量随着压力的增加而快速上升,但是超过一定压力(12.0~18.5 MPa)之后,吸附量随着压力的增加而降低。

如图5所示,实验结果(N03井2号样品)与低压下的等温吸附曲线(Langmuir模型拟合)的变化规律不同,高压条件下页岩等温吸附曲线不再是一条单调递增的曲线,而是存在最大过剩吸附量,其物理含义为页岩的最大吸附能力,该值能够为评价不同地区吸附气量提供依据。最大过剩吸附量对应的压力为临界解吸压力,其物理意义为只有当系统压力小于临界解吸压力时,吸附气才开始大量解吸。

图4 不同地区页岩等温吸附曲线

图5 最大过剩吸附量和临界解吸压力

等温吸附曲线下降是页岩气在储集层高压条件下的必然趋势,符合页岩气超临界吸附特征,其原因是测试曲线为过剩吸附量曲线,从定义和计算公式(2)可以看出,过剩吸附量是个相对量,而不是传统意义上的绝对吸附量。吸附分子中主要存在岩石有机质和黏土矿物等固体分子对甲烷分子的色散力[3]作用,当吸附进入高压阶段后(约大于 15 MPa),壁面吸附甲烷分子的吸附力场随压力增加变化不大,吸附分子逐渐增加并达到饱和,在密度曲线上表现为吸附相密度在高压下趋于平稳(见图 6)。而游离态分子仅受到气体分子间作用力,随着压力增加,游离分子之间的作用力持续增加,使得游离相密度一直增加。当超过一定压力之后,二者的密度差必然存在一个极值,因此过剩吸附量也必然在对应的压力上存在最大值。

图6 吸附相和游离相密度与压力关系曲线

需要指出的是过剩吸附量在临界压力以上随着压力的增加而降低并不表示页岩的吸附能力在降低,实际上吸附空间内的绝对吸附量总是随着压力的增加而增加,类似于图5中采用常规Langmuir绝对吸附量模型拟合得到的吸附量变化曲线。在页岩高压吸附中,由于游离分子所受作用力持续增加,导致游离气在吸附空间的比例上升,表现为过剩的甲烷分子在减少,因此测试过剩吸附量降低。

3 高压等温吸附模型

过剩吸附量随着压力升高呈现先增加后降低的趋势,采用描述绝对吸附量的Langmuir模型及其他亚临界模型难以描述页岩的高压等温吸附规律[20]。因此,需要建立新的模型,由(2)式和(4)式可知,过剩吸附量和绝对吸附量有如下关系:

上式中需要假设吸附相的密度,不同学者分别以液相密度423 kg/m3、范德瓦尔斯密度373 kg/m3以及临界密度作为吸附相密度来拟合过剩吸附量曲线[18,21]。虽然采用各种吸附相密度能够在一定程度上描述过剩吸附量下降的变化趋势,但是存在的问题是,这些方法在不同的压力阶段都采用同样的吸附相密度,而在压力增加过程中吸附甲烷的体积不同,因此吸附相密度是变化的,仅仅在吸附饱和以后吸附相密度才接近一个定值,因此需要对此方法进行修正。

处于吸附态的分子具有一定体积,随着过剩吸附量的增大,吸附态分子所占据的体积也会不断增大直至吸附饱和。因此,可以假设吸附相体积近似等于吸附相分子所占的总体积,而吸附相分子所占据的总体积可由吸附量对应的分子个数与每个吸附分子所占据的体积相乘得到,那么过剩吸附量与绝对吸附量的关系可由吸附相体积修正得到:

采用 Langmuir单层吸附模型描述页岩超临界条件下的绝对吸附量,其拟合结果与超临界吸附特征相符,具有一定的实用性,但是 Langmuir模型中一个最主要的假设条件是固体表面是均匀的,这与页岩孔隙壁面的非均质性严重不符,故采用 Freundlich等温吸附方程来修正固体表面的非均质性,获得 L-F方程来描述绝对吸附量,进而可获得过剩吸附量模型为:

假设每个吸附相分子所占据的体积为球形体积,那么特征体积的计算式如下:

可以看出,修正关系式的关键在于确定吸附相分子所占的特征直径。由于壁面对分子的作用力远大于气体分子间作用力,而页岩吸附甲烷为单层吸附[17],因此吸附分子的特征直径可视为与吸附层厚度相等。文献[16,22]认为,单层分子的吸附厚度等于气体分子运动直径,临界解吸压力以上吸附达到饱和,单层吸附层的厚度在0.5 nm左右,Ambrose等[23]估算了给定温度和压力下的页岩气体单层厚度,约为0.7 nm。采用上述模型对不同井的实验数据进行拟合(见图 7),拟合特征直径在0.44~0.48 nm,与文献中给出的单层吸附层厚度基本一致。拟合结果表明,采用高压吸附模型可以很好拟合并预测高压等温吸附特征曲线,同时采用高压吸附模型可以预测地层条件下的过剩吸附量和绝对吸附量,进而为含气量计算提供吸附气数据。

图7 过剩吸附量模型拟合结果

4 含气量计算方法修正

含气量的准确计算是页岩气储量评估及产能预测分析的基础,一般通过实验(取心现场解吸和实验室等温吸附实验)和测井解释等方法获得。页岩气含气量主要考虑吸附气和游离气(忽略溶解气),吸附气量采用Langmuir模型计算,包括图8中吸附气和准吸附气(其中准吸附气为吸附空间内的游离气体,该部分气体不同于吸附气,其密度与游离气密度一样),游离气量计算仅考虑图 8中游离相中的游离气体[24],公式如下:

图8 含气量组成示意图

随着近两年研究的深入,逐渐认识到吸附态甲烷占据一定的孔隙体积,需要对游离气体所占孔隙体积进行修正,假设吸附气所占的孔隙度为ϕs,游离气量可修正为:

目前方法的局限性在于,一是把测试的过剩吸附量当作绝对吸附量,然后利用Langmuir公式外推得到储集层温压下的绝对吸附量,这将对含气量的计算造成很大误差。二是游离气量的计算需要估算吸附气所占孔隙体积,该体积只能通过计算获取,无法获得相对准确值[25]。因此笔者结合过剩吸附量模型提出含气量的计算方法。

根据图8及(4)式过剩吸附量与绝对吸附量关系,可将含气量转换为过剩吸附气量和真实游离气量:

由(11)式可知,只需测量过剩吸附量和有效孔隙体积就可以计算含气量,而不必考虑无法测量的绝对吸附量。

将利用高压吸附模型预测的储集层条件下的吸附气含量与Langmuir模型计算的结果对比(见表2)可知,新模型计算的吸附气量比 Langmuir模型低了21.18%~38.56%,这对含气量和储量计算的影响是不可忽视的。

表2 储集层温压条件下不同模型吸附气量计算结果

5 气井生产动态特征

5.1 吸附气解吸生产动态对比实验

吸附气的有效动用是页岩气井生产后期稳产的保证,在分析吸附气解吸规律时,常规等温吸附方法存在两大难点:①难以准确判断临界解吸压力,②难以确定最大解吸气量。因此,有必要开展页岩气井生产动态模拟实验,结合高压等温吸附特征,研究吸附气的动用规律。

过剩吸附量特征曲线表明,当系统压力小于临界解吸压力时,吸附气才开始大量解吸,且不同样品的临界解吸压力不同,范围 12.0~18.5 MPa;当系统压力大于临界解吸压力时,过剩吸附量随压力的增加而降低。气藏降压开采过程中,地层压力高于临界解吸压力时,吸附气基本不动用,气井主要产出游离气;地层压力小于临界解吸压力时吸附气才会大量解吸并产出。

选取N03井2号样品,开展有吸附作用的甲烷与无吸附作用的氦气衰竭开发对比实验,累计产气量对比见图9。分析可知,生产初期(生产时间小于1 900.6 min)氦气采气速度较快,大部分的气很快被采出,甲烷初期采气速度明显低于氦气。这主要因为一方面甲烷实验初期生产压力大于临界解吸压力,吸附气未被动用,主要产出游离气;另一方面孔隙内甲烷吸附层占据了一部分流动通道,降低了气体流动能力。生产进入后期(生产时间大于1 900.6 min),随着生产时间延长,压力逐步下降,出口端压力低于临界解吸压力,甲烷吸附气开始解吸成为供给气源,因而累产气量缓慢增加,而氦气由于没有解吸气补充,累产气量基本不再变化。

图9 累计产气量对比曲线

从单位压差产气量指标看(见图10),氦气因无吸附/解吸作用,该指标在很长时间内保持在 4 mL/MPa上下波动,变化幅度很小,生产进入末期(系统压力小于约4 MPa),因系统能量衰竭,该指标才迅速下降直至停产。而甲烷在生产前期(系统压力大于约 15.8 MPa),系统压力高于临界解吸压力,单位压差产气量随着压力的降低,缓慢上升;压力进一步下降,低于临界解吸压力时,进入吸附气解吸供给阶段,部分吸附气开始产出,压力下降越大,解吸气量越大,气源供给越多,同时释放的流动通道越大,甲烷气体流动能力越强,单位压降产气量明显上升,动用储量快速增加。至生产末期,与氦气实验类似,因能量衰竭指标迅速下降停产。

图10 单位压降产气量对比曲线

5.2 吸附气解吸范围实验

采用单岩心无法获取生产过程中不同泄气半径处的压力分布数据,因而实验中采用 5块岩心串联的方式进行衰竭开发,获取压力剖面数据,分析吸附气的动用程度与泄气半径的关系。

实验数据如图11所示,可以看出,初始产气速度很高,但下降很快,47 min后由初期的107.6 mL/h下降至10 mL/h以下,呈现典型的L型递减规律,随后进入低产阶段,累计生产650 h后,产气速度仍为1.5 mL/h。采用物质平衡方程,根据孔隙度、压力及高压等温吸附数据计算得到的累产气量和实际产气量拟合度很高,证实了新模型的可靠性。至生产后期计算累产气量略高于实测累产气量,主要原因在于计算使用的吸附气量为页岩粉碎颗粒的吸附气量,其值要高于柱状页岩样品的吸附气量,生产后期吸附气的解吸供给量略高。

图11 串联岩心产气速度和累计产气量曲线

计算不同压力阶段的游离气和吸附气量结果如图12所示。可以看出开发初期产出气主要为游离气,累计产气量与平均视压力呈线性关系,这与常规气藏开发规律一致,但由于临界解吸压力附近吸附气开始解吸供给,累计产气量开始偏离游离气产量曲线,至实验结束,吸附气量占累计总产气量的15%。

将 5块串联岩心按入口端至产气端方向编号,依次为1号、2号、3号、4号、5号,这样便于单独分析每块岩心的压力变化和吸附气采出量。

图12 计算吸附气量、游离气量及累计产气量曲线

图13为不同位置的岩心生产过程中的压力变化,可以看出,越接近出口端,岩心的平均压力越低。4号和5号岩心的平均压力很快下降至临界解吸压力(约15 MPa)以下,这两块岩心中的吸附气大量解吸,吸附气产出比例分别达到了14.4%和22.5%(见图14);2号、3号岩心的平均压力在实验期末才降至临界压力以下,吸附气产出量很小,比例低于5.0%;1号岩心的平均压力一直大于临界解吸压力,吸附气基本不产出。这说明在气井生产过程中,近井地带压力下降快、幅度大,远低于临界解吸压力,吸附气动用程度高;远离井筒,压力下降程度小,吸附气动用程度低。因此,在生产制度设计时要充分考虑这一因素,建议生产初期主要考虑压裂液返排、排水等,控压生产,尽可能降低出砂、缝网闭合等不利因素的影响,随后放压生产,充分发挥吸附气潜力,提高日产气量与累计产气量。

图13 生产过程中不同位置岩心平均压力变化

图14 生产过程中不同位置岩心吸附气产出比例

6 结论

等温吸附实验测得的吸附量为过剩吸附量,页岩高压条件下的等温吸附规律与常规低压下吸附规律不同,高压等温吸附曲线随压力变化存在最大过剩吸附量,对应压力为临界解吸压力,高压等温吸附曲线可用于评价页岩吸附气量及吸附气动用程度。

建立的高压等温吸附模型能够拟合和表征页岩高压等温吸附规律;修正的含气量计算方法,可以更客观评估含气量与吸附气比例,是储量评估和产量递减分析的理论基础。

吸附气动用程度与压力密切相关,储集层压力低于临界解吸压力,吸附气才能有效动用。气井生产过程中,近井地带压力下降幅度大,吸附气动用程度高,远离井筒,吸附气动用程度低或不动用。建议页岩气开发采用初期控压、后期放压的开发模式,以最大程度提高吸附气的采收率。

符号注释:

b——吸附常数,与温度、吸附剂有关;Bg——体积系数,f;dm——单个吸附相分子所占的特征直径,m;Gabs——绝对吸附量,m3/t;Gex——过剩吸附量,m3/t;Gfree——游离气量,m3/t;GL——Langmuir体积,表示最大吸附能力,m3/t;Gtotal——总含气量,m3/t;m0——页岩样品质量,kg;M——甲烷分子摩尔质量,g/mol;n——与吸附分子、吸附剂表面作用强度有关的参数,当n=1时就退化成Langmuir模型;nabs——测试绝对吸附量,mol;ntest——测试吸附量,mol;NA——阿伏伽德罗常数,6.02×1023mol-1;p——气体压力,MPa;p0——平衡前参照缸压力,MPa;p1——平衡后系统压力,MPa;psc——标准状况压力,MPa;R——通用气体常数,8.314 m3·Pa/(mol·K);Sg——含气饱和度,%;T——系统温度,K;Tsc——标准状况温度,K;Va——吸附相体积,m3;Vc——参照缸体积,m3;Vp——页岩有效孔隙体积,m3;Vmole——每个吸附相分子所占的特征体积,m3;Vs——样品缸自由体积,m3;Z0——平衡前压缩因子,无因次;Z1——平衡后压缩因子,无因次;Zsc——标准状态压缩因子,无因次;ρa——吸附相密度,kg/m3;ρg——游离相密度,kg/m3;ρs——页岩密度,kg/m3;ϕ——孔隙度,%;ϕs——吸附气所占的孔隙度,%。

[1]邹才能, 董大忠, 王玉满, 等. 中国页岩气特征、挑战及前景(二)[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(2): 166-178.ZOU Caineng, DONG Dazhong, WANG Yuman, et al. Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (II)[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43 (2): 166-178.

[2]邹才能, 董大忠, 王社教, 等. 中国页岩气形成机理、地质特征及资源潜力[J]. 石油勘探与开发, 2010, 37(6): 641-653.ZOU Caineng, DONG Dazhong, WANG Shejiao, et al. Geological characteristics, formation mechanism and resource potential of shale gas in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2010,37(6): 641-653.

[3]左罗, 熊伟, 郭为, 等. 页岩气赋存力学机制[J]. 新疆石油地质,2014, 35(2): 32-36.ZUO Luo, XIONG Wei, GUO Wei, et al. The mechanism of occurrence state of shale gas[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2014,35(2): 32-36.

[4]赵文智, 李建忠, 杨涛, 等. 中国南方海相页岩气成藏差异性比较与意义[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(4): 499-510.ZHAO Wenzhi, LI Jianzhong, YANG Tao, et al. Geological difference and its significance of marine shale gases in South China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(4): 499-510.

[5]郭为, 熊伟, 高树生, 等. 温度对页岩等温吸附/解吸特征影响[J].石油勘探与开发, 2013, 40(4): 101-105.GUO Wei, XIONG Wei, GAO Shusheng, et al. The influence of temperature of isothermal adsorption/desorption characteristics of shale gas[J]. Petroleum Exploration and Development, 2013, 40(4): 101-105.

[6]熊伟, 郭为, 刘洪林, 等. 页岩的储层特征以及等温吸附特征[J].天然气工业, 2012, 32(1): 113-116.XIONG Wei, GUO Wei, LIU Honglin, et al. Shale reservoir characteristics and isothermal adsorption properties[J]. Natural Gas Industry, 2012, 32(1): 113-116.

[7]YUAN W, PAN Z, LI X, et al. Experimental study and modeling of methane adsorption and diffusion in shale[J]. Fuel, 2014, 117: 509-519.

[8]腾格尔, 申宝剑, 俞凌杰, 等. 四川盆地五峰组—龙马溪组页岩气形成与聚集机理[J]. 石油勘探与开发, 2017, 44(1): 69-78.TENGER Borjigin, SHEN Baojian, YU Lingjie, et al. Mechanisms of shale gas generation and accumulation in the Ordovician Wufeng-Longmaxi Formation, Sichuan Basin, SW China[J].Petroleum Exploration and Development, 2017, 44(1): 69-78.

[9]GASPARIK M, GHANIZADEH A, BERTIER P, et al. High-pressure methane sorption isotherms of black shales from the Netherlands[J].Energy & Fuels, 2012, 26(8): 4995-5004.

[10]GASPARIK M, GENSTERBLUM Y, GHANIZADEH A, et al.High-pressure high-temperature methane sorption measurements on Carbonaceous shales by the manometric method experimental and data evaluation considerations for improved accuracy[R]. SPE 174543, 2015.

[11]MERKEL A, FINK R, LITTKE R. High pressure methane sorption characteristics of lacustrine shales from the Midland Valley Basin,Scotland[J]. Fuel, 2016, 182: 361-372.

[12]REXER T F T, BENHAM M J, APLIN A C, et al. Methane adsorption on shale under simulated geological temperature and pressure conditions[J]. Energy & Fuels, 2013, 27(1): 3099-3109.

[13]赵天逸, 宁正福, 曾彦. 页岩与煤岩等温吸附模型对比分析[J].新疆石油地质, 2014, 35(3): 319-323.ZHAO Tianyi, NING Zhengfu, ZENG Yan. Comparative analysis of isothermal adsorption models for shale and coals[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2014, 35(3): 319-323.

[14]李相方, 蒲云超, 孙长宇, 等. 煤层气与页岩气吸附/解吸的理论再认识[J]. 石油学报, 2014, 35(6): 1113-1129.LI Xiangfang, PU Yunchao, SUN Changyu, et al. Recognition of absorption/desorption theory in coalbed methane reservoir and shale gas reservoir[J]. Acta Petrolei Sinica, 2014, 35(6): 1113-1129.

[15]SINGH H, JAVADPOUR F. Langmuir slip-Langmuir sorption permeability model of shale[J]. Fuel, 2016, 164: 28-37.

[16]侯吉瑞, 赵凤兰. 界面化学及其在EOR中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 53-56.HOU Jirui, ZHAO Fenglan. Interface chemistry and its application in EOR[M]. Beijing: Science Press, 2014: 53-56.

[17]ZUO L. A new method to calculate the absolute amount of high-pressure adsorption of supercritical fluid[J]. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2015, 34(2): 61-71.

[18]周尚文, 王红岩, 薛华庆, 等. 页岩过剩吸附量与绝对吸附量的差异及页岩气储量计算新方法[J]. 天然气工业, 2016, 36(11): 12-20.ZHOU Shangwen, WANG Hongyan, XUE Huaqing, et al. Difference between excess and absolute adsorption capacity of shale and a new shale gas reserve calculation method[J]. Natural Gas Industry, 2016,36(11): 12-20.

[19]ZUO L, WANG Y, GUO W, et al. Methane adsorption on shale insights from experiments and a simplified Local Density Model[J].Adsorption Science & Technology, 2014, 32(7): 535-556.

[20]张庆玲. 页岩容量法等温吸附实验中异常现象分析[J]. 煤田地质与勘探, 2015, 43(5): 31-33.ZHANG Qingling. The analysis of abnormal phenomena in shale isothermal absorption volumetric test[J]. Coal Geology &Exploration, 2015, 43(5): 31-33.

[21]CHAREONSUPPANIMIT P, MOHAMMAD S A, ROBINSON R L,Jr, et al. High-pressure adsorption of gases on shales: Measurements and modeling[J]. International Journal of Coal Geology, 2012, 95(2):34-46.

[22]LIU Y, ZHU Y, LI W, et al. Molecular simulation of methane adsorption in shale based on grand canonical Monte Carlo method and pore size distribution[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2016, 30: 119-126.

[23]AMBROSE R J, HARTMAN R C, CAMPOS M D, et al. New pore-scale considerations for shale gas in place calculations[R]. SPE 131772, 2010.

[24]左罗, 王玉普, 熊伟, 等. 页岩含气量计算新方法[J]. 石油学报,2015, 36(4): 469-474.ZUO Luo, WANG Yupu, XIONG Wei, et al. A new method to calculate the shale gas content[J]. Acta Petrolei Sinica, 2015, 36(4):469-474.

[25]薛冰, 张金川, 杨超, 等. 页岩含气量理论图版[J]. 石油与天然气地质, 2015, 36(2): 339-346.XUE Bing, ZHANG Jinchuan, YANG Chao, et al. Theoretical chart of shale gas content[J]. Oil & Gas Geology, 2015, 36(2): 339-346.