企业生态创新的维度构成与量表开发研究

廖中举

(浙江理工大学经济管理学院,浙江杭州 310018)

气候变化与环境保护正成为国际社会的焦点问题。近年来,我国在保持经济较快增长的同时,也逐渐注重对环境的保护[1]。2015年10月,十八届五中全会提出五大发展理念,指出“绿色,是实现中华民族永续发展的必要条件”。由于生态创新能够通过提高能源与资源使用效率进而达到清洁生产、节能减排的目标,具备典型的“R&D溢出效应”和“正外部环境效应”[2-5],因此,它成为我国促进经济绿色增长、应对气候变化的重要手段与核心工具[6]。

先前的文献回顾表明,由于研究视角不同,学者们在定义生态创新时存在一定的差异性,也使得生态创新的具体构成是什么缺乏清晰的结论,例如,Janicke和Lindemann[7]提出生态创新可以划分为“强”和“弱”两种模式;而Reichardt和Rogge[8]则指出环境技术采用或扩散也应作为生态创新的重要内容。Camison[9]认为生态创新存在不同的类别,由于缺乏对生态创新的具体构成研究,导致测量量表的内容效度存在一定的不足[10]。此外,Chang和Sam[11]、Mazzanti和Zoboli[12]等大量学者使用环境R&D支出、环境专利等指标衡量企业的生态创新水平,但采用单一指标是否能够完全衡量生态创新的不同方面也是值得深入思考与探讨的问题。

鉴于此,本研究在梳理和分析生态创新相关理论的基础上,运用访谈研究,以CEO和其他高层管理者作为访谈对象,探索和评价中国文化背景下企业生态创新的维度,以及通过对生态创新典型案例进行探讨,归纳和总结企业可能会具有的各类生态创新。在此基础上,形成生态创新的测量量表,对量表的信度和效度进行检验,以开发出适应中国情境的生态创新测量量表,为将来的相关研究提供良好的基础。

1 企业生态创新测量量表的初始构建

1.1 文献查阅

本研究首先采用文献梳理的方式,系统查找以往对生态创新的测量方式。结果发现,对生态创新的测量主要分为二手数据测量和问卷测量两种方法。在二手数据方面,国内外学者主要采用环境R&D支出、环境专利、环保产品产值等测量生态创新,例如,Mazzanti和Zoboli[12]使用环境R&D支出测量了意大利企业2002—2004的生态创新水平,而Chang和Sam[11]则利用环境专利分析了美国352家制造企业的生态创新水平。在问卷方面,Chiou、Chan、Lettice 等[13],Chang[14],Hojnik 和Ruzzier[15]等也开发了相应的测量量表,但量表的信度和效度存在较大的差异性。

围绕生态工艺创新,Hojnik和Ruzzier[15]开发了4项测量;而在生态产品创新方面,Chan、Yee、Dai等[16]也开发了4项条款。Chang[14]将生态创新划分为生态工艺创新和生态产品创新,并采用了6项条款进行测量;Cheng、Yang和 Sheu[17],Cheng和 Shiu[18]开发了 17项测量条款,用于测量生态组织创新、生态工艺创新和生态产品创新,同时,Chiou、Chan、Lettice等[13]采用9项条款,对生态产品创新、生态工艺创新和生态管理创新进行了测量。此外,Li[19]开发了6项测量生态创新实践的条款。

综合上述学者的研究,本研究整理出46条可以测量企业生态创新的测量条款,合并重复的条款之后,本研究初步获得26项条款。

1.2 访谈研究

在文献研究的基础上,本研究整理出了先前研究中关于生态创新的测量条款。但是,由于先前研究对生态创新的测量相对偏少,测量量表之间的信度和效度差异较大,因此需要进一步地对测量条款进行补充与完善。由于生态创新的实施主体是企业,通过访谈可以获取企业对生态创新的真实理解,为了能够更好地获得研究所需要的资料,本研究选取企业的高层管理者作为访谈对象。

(1)样本

本研究在浙江省的杭州市、宁波市、温州市等选取了12家企业作为访谈的样本。其中,纺织业1家,造纸和纸制品业3家,化学原料和化学制品制造业2家,医药制造业2家,电气机械和器材制造业2家,计算机、通信和其他电子设备制造业2家;2家企业成立年限小于3年,3家企业成立年限为3~5年,7家企业成立年限为6年及以上。

本研究共计访谈了19位人员,每家企业访谈了1~2人,其中2位为企业的CEO,其他17位为高层管理者。在19位访谈人员中,男性为16位,女性为3位;在本单位工作年限为3年以下、3~5年、6~10年、10年以上的分别为1位、2位、8位、8位。

(2)访谈设计与程序

本研究的访谈目的是获得企业生态创新的实施内容,以及具体的能够形成测量条款的内容。在向受访者说明研究目的之后,向受访者提出了三个问题:①贵公司对生态创新是如何理解的?②贵公司是如何实施生态创新活动的?③贵公司的生态创新活动包括哪些具体的内容?

针对19位人员,本研究均采用面对面访谈的形式,获得研究所需的内容。针对被访者的回答,本研究进行了准确的记录,在访谈结束之后,及时进行整理;对存在模糊或不确定的地方,本研究采用电话或邮件的形式进行了确认,以保证研究内容的准确性。

(3)访谈结果

待所有的访谈资料整理之后,本研究对访谈资料的内容进行编码,一共获得46项条款,删除28项重复条款,本研究最终获得企业生态创新的测量条款18条,其中平均每位被访者接近1条。

1.3 开放式问卷调查

为了更加全面地获得生态创新的测量条款,在文献查阅与访谈研究的基础上,本研究进一步采用问卷调查的方式收集测量条款。在山东、浙江、天津、上海、北京等地发放调查问卷150份,调查对象集中于对企业的基本情况熟悉的中高层管理者。回收问卷102份,删除无效问卷7份,得到有效问卷95份,有效回收率为93.14%。

经开放式问卷调查,一共获得了192条关于企业生态创新的具体描述,删除描述不清晰的6项描述后,获得186条关于企业生态创新的描述。

1.4 内容分析

由于文献查阅、访谈研究与开放式问卷调查获得的关于生态创新的描述,存在数量较多、类别不清晰以及重复等问题,本研究借助内容分析法对204项描述进行提炼与归类。邀请3名该领域的研究生对204项描述进行反复整理,结果这些条款被提炼成23项条目。为了检验归类的科学性,另外邀请2名该领域的研究生再次进行归类,删除两人不一致的7项条目,获得企业生态创新16项条目,归为三个类别。

本研究经上述四个步骤获得的生态创新初始量表,见表1。其中,各题项均采用 Likert5 点量表进行测量,1~5分别代表“完全不同意”到“完全同意”。

表1 生态创新的初始测量量表

2 中国企业生态创新的量表提纯与结构验证

2.1 数据来源

本研究采用方便抽样的方法,在浙江省、上海市、江苏省与山东省的300家企业进行问卷发放,这些主要为食品制造业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等制造行业的企业。通过实地发放和电子邮件两种方式向300家企业发送问卷,问卷的调查对象主要是企业的中高层管理者,以确保他们对企业有充分的了解。

本研究回收问卷272份,回收率为90.67%,删除缺失严重、存在多选等无效问卷13份后,得到有效问卷259份,有效回收率为95.22%。有效问卷与题项的比值为16.19,大于10,完全满足研究的要求。为评估回收问卷中的无反馈偏差,对实地发放和电子邮件两种方式得到的问卷进行了比较分析,未发现显著差异。

2.2 探索性因子分析

在进行探索性因子分析之前,本研究首先采用项目分析,检验16个条款的平均值、标准差、偏度和峰度值。结果发现,所有条款的绝对偏度值小于3、绝对峰度值也小于8,并不存在“极端”条款[20]。但是,均值分析发现,“公司为生态创新投入高比例的资金”条款的均值为0.647,低于Bennett和Robinson[21]、洪雁[22]等的标准,区分度偏低,因此将该条款删除。

接下来,采用探索性因子分析对剩余的15个条款再次进行筛选。因子分析结果表明,KMO值为0.825,适合做因子分析,得到5个因子。借鉴Kaiser[23]、马庆国[24]等的标准对题项加以筛选:“公司的管理部门经常与员工分享生态创新的信息”与“在产品开发或设计中,公司尽可能地减少产品的能源消耗量”为两个单一因子;“公司经常减少生产过程中的“三废排放”在两个因子上的载荷值分别为0.567和0.537;“公司的管理部门积极参与生态创新活动”在5个因子上的载荷值均小于0.50,以上4个条款予以删除。

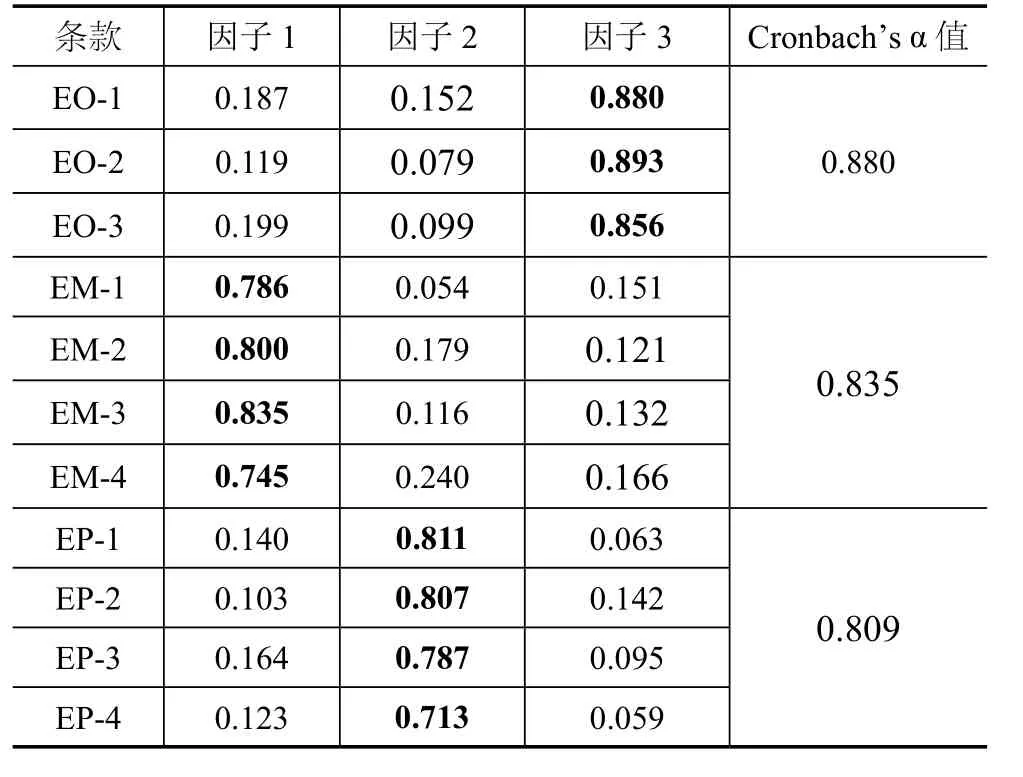

再次进行因子分析,得到3个因子,方差解释率为69.794%,载荷值也满足Kaiser[23]、马庆国[24]等的标准,说明量表具有良好的区分效度,见表2。此外,本研究对量表也进行了信度分析,生态管理、生态工艺和生态产品创新的Cronbach’s α值分别为0.880、0.835和0.809,均大于0.80,具有良好的信度[25]。

2.3 验证性因子分析

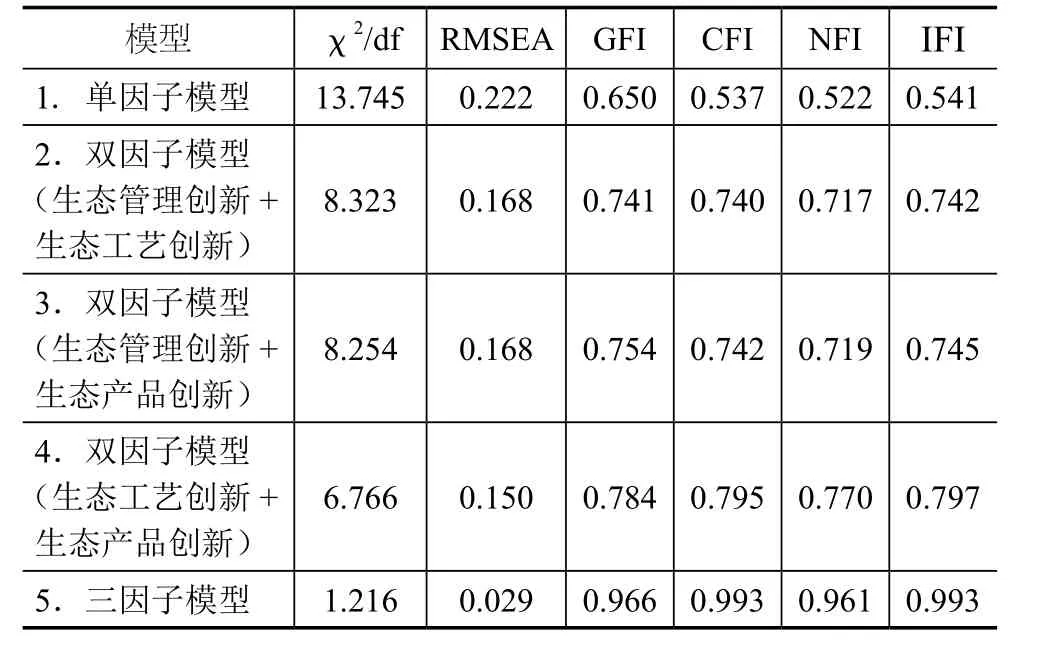

本研究采用Amos 21.0软件,对生态创新量表的结构效度、区分效度等进行检验。探索性因子分析将生态创新划分为生态管理创新、生态工艺创新和生态产品创新三个维度,为了检验三维度是否是生态创新的最佳维度结构,本研究对单因子、双因子和三因子模型进行比较,结果见表3。

表2 探索性因子分析和信度分析结果

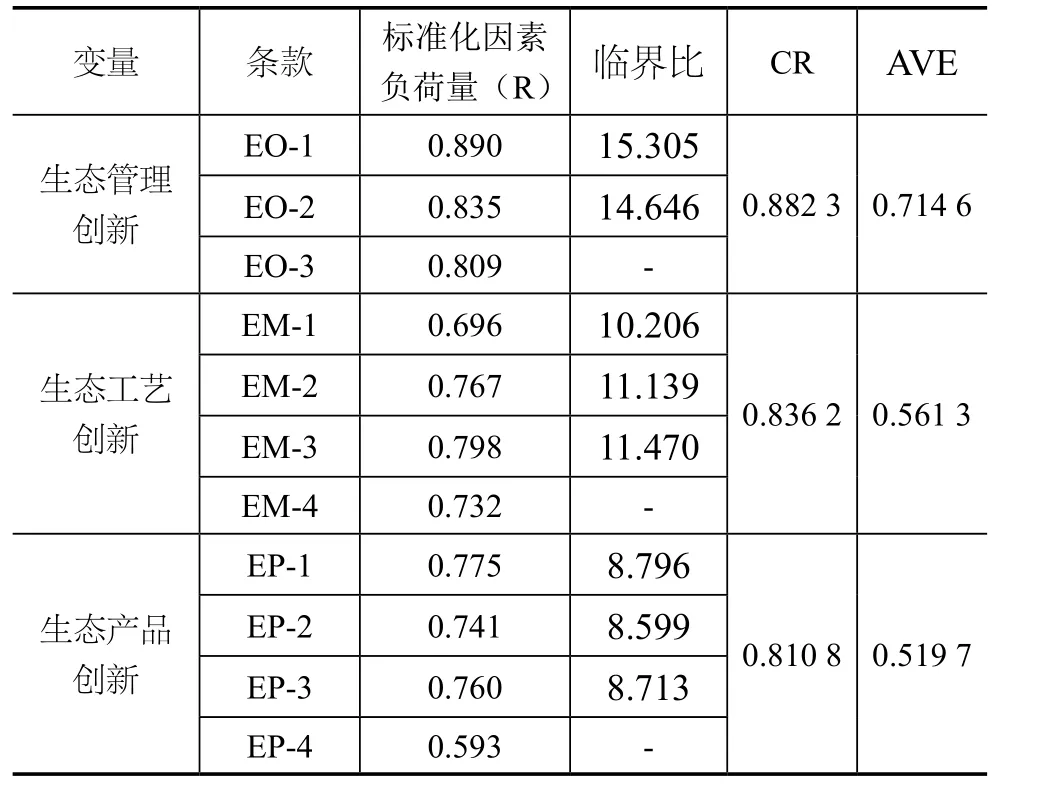

从表3中可以看出,三因子模型的χ2/df、RMSEA、GFI、CFI、NFI与IFI值均优于其他4个模型,三因子模型的χ2/df值介于1~3、RMSEA小于0.08,GFI、CFI、NFI与IFI值均高于0.90,说明三因子模型具有良好的拟合度。此外,11个条款的标准化因子载荷量最低的为0.593,三个变量的组合信度均高于0.80,平均提炼方差也都大于0.50,说明变量具有良好的收敛效度[26],见表4。

表3 不同生态创新维度模型的验证性因子分析

表4 量表的组合信度和收敛效度

3 结论与讨论

本研究以创新理论为基础,在对生态创新相关文献系统梳理的基础上,通过文献研究、访谈研究、开放式问卷调查、内容分析等多个阶段,构建了由16项测量条款构成的生态创新的初始测量量表。采用描述性分析、探索性因子分析、验证性因子分析等方法,删除了区别力度低、存在交叉载荷、载荷值偏低等5项条款,结果表明,生态创新是由生态管理创新、生态工艺创新和生态产品创新3个维度构成,包含11项测量条款。该量表三个维度的Cronbach’s α值均大于0.80,CR均高于0.80,AVE也都大于0.50,说明变量具有良好的信度和效度。

本研究识别了生态创新的内部维度,为深入研究生态创新的前置因素、生态创新与企业经济绩效、环境绩效等变量之间的关系奠定了良好的基础。同时,本研究开发的生态创新测量量表,为评价与比较不同企业的生态创新水平提供了测量基础,也为当前“一带一路”绿色发展的战略实施[27]、企业环境管理战略转型[28]等提供了理论依据。但是,本研究还存在一定的不足之处。其中,生态创新测量量表的开发主要选取制造行业的企业作为研究样本,而未将其他行业的企业纳入研究范围,使得量表的普适性需要进一步检验。此外,未来研究也需要在不同的文化背景下,进一步检验量表的信度和效度。

[1] Zhao X, Sun B. The influence of Chinese environmental regulation on corporation innovation and competitiveness[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 112(2): 1528-1536.

[2] Rennings K. Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics[J]. Ecological economics, 2000, 32(2): 319-332.

[3] Kemp R, Oltra V. Research insights and challenges on eco-innovation dynamics[J]. Industry and innovation, 2011, 18(3): 249-253.

[4] De Marchi V. Environmental innovation and R&D cooperation:empirical evidence from Spanish manufacturing firms[J]. Research policy, 2012, 41(3): 614-623.

[5] Cecere G, Corrocher N, Gossart C, et al. Lock-in and path dependence: an evolutionary approach to eco-innovations[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2014, 24(5): 1037-1065.

[6] 聂爱云, 何小钢. 企业绿色技术创新发凡: 环境规制与政策组合[J]. 改革, 2012(4): 102-108.

[7] Jänicke M, Lindemann S. Governing environmental innovations[J].Environmental Politics, 2010, 19(1): 127-141.

[8] Reichardt K, Rogge K. How the policy mix impacts innovation:Findings from company case studies on offshore wind in Germany[J]. Environmental Innovation and Societal Transitions,2016(18): 62-81.

[9] Camisón C. Effects of coercive regulation versus voluntary and cooperative auto-regulation on environmental adaptation and performance: Empirical evidence in Spain[J]. European Management Journal, 2010, 28(5): 346-361.

[10] Mairesse J, Robin S. The importance of process and product innovation for productivity in French manufacturing and service industries[J]. Innovation and Growth: From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-wide Technological Change, 2012:128.

[11] Chang C H, Sam A G. Corporate environmentalism and environmental innovation[J]. Journal of environmental management, 2015(153): 84-92.

[12] Mazzanti M, Zoboli R. Environmental efficiency and labour productivity: Trade-off or joint dynamics? A theoretical investigation and empirical evidence from Italy using NAMEA[J].Ecological Economics, 2009, 68(4): 1182-1194.

[13] Chiou T Y, Chan H K, Lettice F, et al. The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation review, 2011, 47(6): 822-836.

[14] Chang C H. The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: the mediation role of green innovation[J].Journal of Business Ethics, 2011, 104(3): 361-370.

[15] Hojnik J, Ruzzier M. The driving forces of process eco-innovation and its impact on performance: Insights from Slovenia[J]. Journal of Cleaner Production, 2016(133): 812-825.

[16] Chan H K, Yee R W Y, Dai J, et al. The moderating effect of environmental dynamism on green product innovation and performance[J]. International Journal of Production Economics,2016(181): 384-391.

[17] Cheng C C J, Yang C L, Sheu C. The link between eco-innovation and business performance: a Taiwanese industry context[J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 64(2): 81-90.

[18] Cheng C C, Shiu E C. Validation of a proposed instrument for measuring eco-innovation: An implementation perspective[J].Technovation, 2012, 32(6): 329-344.

[19] Li Y N. Environmental innovation practices and performance:moderating effect of resource commitment[J]. Journal of cleaner production, 2014(66): 450-458.

[20] Kline R B. Principles and Practice of Structural Equation modeling[M]. New York: The Guilford Press, 1998.

[21] Bennett R J, Robinson S L. Development of a measure of workplace deviance[J]. Journal of Applied Psychology, 2000,85(3): 349-360.

[22] 洪雁. 中国组织情境下领导越轨行为的分类框架及效能机制研究[D].杭州: 浙江大学, 2012.

[23] Kaiser H F. An index of factorial simplicity[J]. Psychometrika,1974, 39(1): 31-36.

[24] 马庆国. 管理统计: 数据获取、统计原理与SPSS工具与应用研究[M]. 北京: 科学出版社, 2002.

[25] Nunnally J C. Psychometric theory (2nd ed.) [M]. New York:McGraw-Hill, 1978.

[26] Fornell C, Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(2): 39-50.

[27] 董战峰, 葛察忠, 王金南, 等. “一带一路”绿色发展的战略实施框架[J]. 中国环境管理, 2016, 8(2): 31-35.

[28] 王加平, 张伟. 环境管理战略转型研究综述[J]. 中国环境管理,2016, 8(2): 85-88.