分工演化、人力资本积累与能源投入需求

黎 晓,王 昆

(江西理工大学 经济管理学院,江西 赣州 341000)

一、文献综述

一国经济要保持持续稳定的增长,就离不开能源要素的持续投入。因此,能源与经济增长的问题始终是经济学研究的核心问题之一。一般而言,一国经济体重越大,对能源消费的需求就越大,但近年来能源消费的重心却不断向亚洲等地区转移,发展中国家特别是新兴经济体已逐渐成为能源消费的主体。在这些国家中,中国和印度两国的表现更为明显。据《BP世界能源统计年鉴(2017)》报告,2016年中国GDP仅占全球的14.84%,但一次能源消费量却占全球的23%,二者之间出现较大的失衡;印度同样存在类似的现象,2016年印度GDP在全球的占比不到3%,一次能源消费量却占全球的5.5%。类似的现象还见诸其他发展中国家,高投入、低产出似乎已成为发展中国家的标签。与发展中国家相反,发达国家则呈现出低投入、高产出的生产特征。以美国为例,2016年GDP占全球的比重为24.32%,能源消费占全球的比重仅为17%。因此,在美国抛出“能源独立”政策重弹的同时,大多数发展中国家却面对能源危机、环境恶化等诸多问题,这使我们需要进一步思考:到底是什么因素导致了这种典型的国家差异,并且这种差异会长期存在并持续?对这一问题的探讨和分析,也有利于厘清各国在减排过程中应有的责任。

要回答这一问题,必须回归到能源消费的影响因素。当然,对能源消费影响因素的探讨,从一开始就集中在对经济增长因素的探讨方面,但经济增长并非是影响能源消费的唯一因素,甚至在探讨二者之间是否存在因果关系、存在怎样的因果关系方面,始终存在着不小的争议。[1-3]因此,经济增长因素不足以解释上述现象的发生。所幸的是,除经济增长因素外,Beng Wah Ang等证实了一国的结构效应和强度效应同样会对能源消费产生重要的影响。[4-5]产业结构升级缓慢、能源利用效率低可能是影响发展中国家能源消费占比远超GDP占比的重要因素,而这又与发展中国家的粗放型经济增长方式有关。[6]此外,近年来的一些研究表明,人口、能源结构、物流发展、城镇化和工业化等同样是影响能源消费的重要因素[7-9],这些因素在一定程度上有助于解释发展中国家能源消费的快速增加,但在解释发展中国家长期处于全球价值链低端、产业结构升级缓慢、内涵式增长动力不足等方面较为乏力。

因此,本文想找到这么一种因素,即这种因素不仅能解释发展中国家对能源消费的需求快速增加,而发达国家对能源消费的需求却持续下降,同时又制约了发展中国家由高投入、低产出的粗放型生产方式向低投入、高产出的集约型生产方式转变。基于此点考虑,本文认为,现存的国际分工体系满足上述两个条件:一是国际分工,特别是垂直专业化分工的兴起,使得发展中国家迅速加入到全球化浪潮当中,并在全球生产领域中扮演越来越重要的角色;二是在垂直专业化分工中,发达国家和发展中国家的地位并不对等,发达国家利用自身优势地位,向发展中国家转移了大量的高能耗、高污染型产业链环节。所以,发展中国家生产过程中的部分能源消费需求实际上是由发达国家转移而来的,这部分生产本质上也是为发达国家服务的。由此可见,分工演化可能是引起上述现象发生的一个重要原因。通过对文献的梳理可以发现,现有文献无论是在分工演化对能源投入消费影响机理的梳理方面,还是对二者之间的实证研究,都明显存在着缺失。

此外,现有诸多文献已证实产业结构和能源利用效率是降低一国能源消费的重要影响因素。而人力资本的积累不仅能够提高其对能源的替代能力,还能加强资本对能源的替代能力;不仅能够提高能源利用效率,还能调整产业结构、助推产业升级。发挥这些效用的关键取决于一国中、高等人力资本的数量和质量,从这点来讲,人力资本的积累才是缓解我国能源约束的重要途径之一。然而,通过对文献的梳理发现,现有研究在此方面较为匮乏。近几年虽然有个别文献对人力资本与能源问题进行了初步探讨,但也多集中在对人力资本与能源利用效率问题的探讨[10-11],直接从人力资本与能源消费的角度进行分析的文献并不多见。赵连阁、钟搏研究了我国贸易开放、人力资本与能源消费的关系[12],但该文并非从投入的视角来分析能源消费,也没有对不同人力资本类型与能源消费的关系进行深入的分析,更缺乏行业层面和跨国经验的证据。这既不利于研究不同层次人力资本对能源消费影响的途径与差异,也不利于借鉴国际经验。

在对现有文献梳理的基础上,本文首先尝试从生产领域,对分工演化与能源投入需求的国别差异进行理论上的重新梳理,并将人力资本积累因素纳入到现有的研究框架中,以构建一个分析分工演化、人力资本积累与能源投入需求关系的理论框架;其次,在理论分析框架的基础上,提出几点研究假设,并利用WIOD数据库进行细分产业层面的跨国面板数据分析;最后,从参与分工的方式和人力资本积累方面对如何降低我国能源投入需求提出相应的政策建议。

二、理论框架、研究假设及模型设定

(一)理论框架

在理论分析框架构建之前,首先需要界定两个重要的概念。一是国际分工,本文所指的是20世纪90年代迅速发展并兴起的垂直专业化分工,该分工将传统的产业间、产业内分工拓展到产品内分工,大大拓展了国际分工的领域,诸多发展中国家借此机遇,也纷纷加入到这种国际分工之中,进而掀起了全球化的生产浪潮。这些发展中国家,中国表现得尤为抢眼,目前已成为全球第一制造大国。二是能源投入需求,本文所指的是从生产投入视角分析的能源消费,而非终端的能源消费,进而本文将分析分工演化对能源投入需求的影响,而非对最终能源投入需求的影响,这也是区别于以往研究的重要一点。

首先,从现有国际分工体系来看,发达国家由于在垂直专业化分工链条中处于主导地位,始终控制着全球价值链的核心环节,并利用发展中国家参与国际分工的机遇不断将高能耗、高污染型产业链环节转移到发展中国家。因此,在国际分工中,一方面,发达国家能够进一步优化资源的全球配置,加快科技创新的步伐,进而集中力量发展那些具有高附加值的价值链核心环节;另一方面,发达国家通过产业的全球转移,将那些能耗高的产业链环节转移到发展中国家,进而转嫁本国对能源投入的需求。然而,发展中国家为参与国际分工,承接了大量来自发达国家的高能耗、低附加值产业链环节,不仅加剧了本国对能源投入的需求,还可能出现“路径依赖”效应,被长期锁定在价值链低端的生产加工环节[13],这将不利于发展中国家提升经济增长的质量,也不利于发展中国家经济的长期增长。此外,不少学者还认为,在承接发达国家转移而来的产业之际,由于“向底线赛跑”“GDP锦标赛”等现象的存在[14-15],发展中国家的地方政府可能会为了谋求政绩,通过降低环保标准引进更多的“高能耗”型产业链环节,进而固化了现有的生产模式,这将进一步阻碍发展中国家向集约型生产方式转变的进程。

其次,本文引入人力资本积累对能源投入需求的影响。近20年间,发展中国家的教育事业得以迅速发展,尽管与发达国家相比还存在着一定的差距,但在推动人力资本积累方面作出了巨大的贡献。根据前文的分析,提升能源利用效率和促进产业结构调整升级的重要抓手就在于中等人力资本和高等人力资本的积累,中、高等人力资本积累不仅能够降低能源投入需求,还能通过提高要素替代能力等途径来降低能源投入需求,进而不断推动一国由粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式过渡。因此,本文还考察了中、高等人力资本积累对能源投入需求的国别差异影响。

(二)研究假设

在前文分析框架的基础上,本文提出以下几个研究假设:

假设1:现有的国际分工体系通过外包、跨国公司等途径,发达国家将部分生产领域中的高能耗产业链环节转移到发展中国家。因此,分工演化对各国能源投入需求的影响可能是相反的,即在抑制发达国家能源投入需求的同时,提升了发展中国家对能源投入的需求,进而加速了能源消费重心向新兴经济体的转移速度。

进一步从国际分工的现实来看,技术密集型行业由于其技术复杂度和工序可分性程度均高于劳动密集型行业,其参与国际分工的可能性和参与程度也高于劳动密集型行业。因此,分工演化对能源投入需求的影响在行业层面理应存在着一定的差异。据此,本文给出第2个研究假设:

假设2:分工演化对能源投入需求的影响更多地体现在技术密集型行业。

此外,考虑到分工演化对能源投入消费的影响还与各国在全球化生产链条中的位置、各国所承接的产业链环节、各国的环保标准以及经济发展环境等多种因素有关,因此,即使在新兴经济体内部,也可能存在着典型的国别差异。从能源消费事实来看,也确实如此。在能源消费的重镇逐渐向发展中国家转移之际,印度、特别是中国的能源消费水平上升较快,而其他新兴经济体的能源消费增长并没有像中国、印度两国增长得那么快,据此,本文给出第3个研究假设:

假设3:分工演化对能源投入需求的影响在新兴经济体中也呈现出典型的国别差异,对中国和印度的影响,可能要远大对其他新兴经济体的影响。

在引入人力资本积累因素之后,本文给出第4个研究假设:

假设4:人力资本积累能够通过提高能源效率、促进产业结构升级等途径,降低能源投入需求。

(三)模型设定与数据来源

1.计量模型设定。本文首先构建分工演化对能源投入需求影响的计量模型。根据对现有文献的梳理,在设定计量模型时,除考虑能源消费因素分解法中常涉及的产业结构、产出值与能源消费强度三大因素外,还考虑了分工演化对能源投入需求的影响。那么,如何测度一国参与国际分工的水平便成为本研究的关键问题之一。考虑到发展中国家能源消费量的快速增加正好处于垂直专业化分工迅速发展阶段,因此,本文采用Hummels等提出的测算方法[16],即VS份额法(通常也记为VSS),用以描述一国分工演化水平的动态变化,计算方法如式(1)所示:

(1)

同时,考虑国家规模、外贸开放度等因素也会影响一国的能源消费水平。因此,本文加入了人口规模、外贸开放度来控制这些因素对能源投入需求的影响,最终设定的基准计量模型如下:

ECijt=β0+β1VSSijt+β2POPijt+β3JGijt+β4Yijt+β5OPENijt+β6EFijt+β7GFijt+αi+uit(2)

式(2)中,i代表第i个国家;j代表第j个产业;t代表第t年;EC代表能源投入需求,用能源投入量来衡量;JG描述的是细分产业层面产业结构的变动,用产业增加值占GDP的比重来衡量;Y代表产出水平;EF代表能源利用效率,即能源消费强度的倒数,用实际产出值除以能源消费量计算获得。其中,各解释变量前面的β系数代表解释变量每变动1个单位,被解释变量EC变动多少;αi代表不随时间变动的固定效应;uit代表随机误差项。

2.数据来源。为保证数据来源的一致性,本文计量分析中所涉及的数据均来自世界投入产出数据库(WIOD),研究的对象包括40个国家和地区,研究的时间区间为1995—2009年。由于国际分工主要发生于制造业,因此在产业层面选取方面,本文选取了15个主要制造业行业,包括采矿挖掘业,食品、饮料及烟草制造业,纺织及纺织品制造业,皮革及鞋类制造业、木材及制品,造纸印刷业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学及化学制品制造业,橡胶塑料制造业,非金属矿物制品业,基本金属及金属制品制造业,通用专用设备制造业,电气和光学设备制造业,交通运输设备制造业,其他未列明制造业及回收加工业。

3.变量描述性统计。表1给出了本文所涉及部分变量的初步统计分析结果。在数据计算过程中,本文初步删除了部分缺失数据。由于本文所选用数据为细分产业层面,数据较为复杂,在面板回归分析时,除删除负值等不合理数值外,还对样本进行了截尾处理,即删减了前后5%的样本。

表1 主要变量的统计性描述

表2 国家或地区层面回归结果

注:①***、**和*分别表示1%、5%和10%置信水平;

②模型(1)~模型(4)为双向固定效应回归结果,括号内是对应的t值。

三、实证结果与分析

(一)内生性问题

通过对文献的梳理发现,本文主要的内生性问题在于,垂直专业化分工与能源投入量之间可能存在着双向因果关系。因此,本文选取变量VSS的滞后一期和滞后二期作为工具变量IV,以避免因滞后期选择差异所引起的模型估计稳健性问题。

(二)国家和地区层面的回归结果

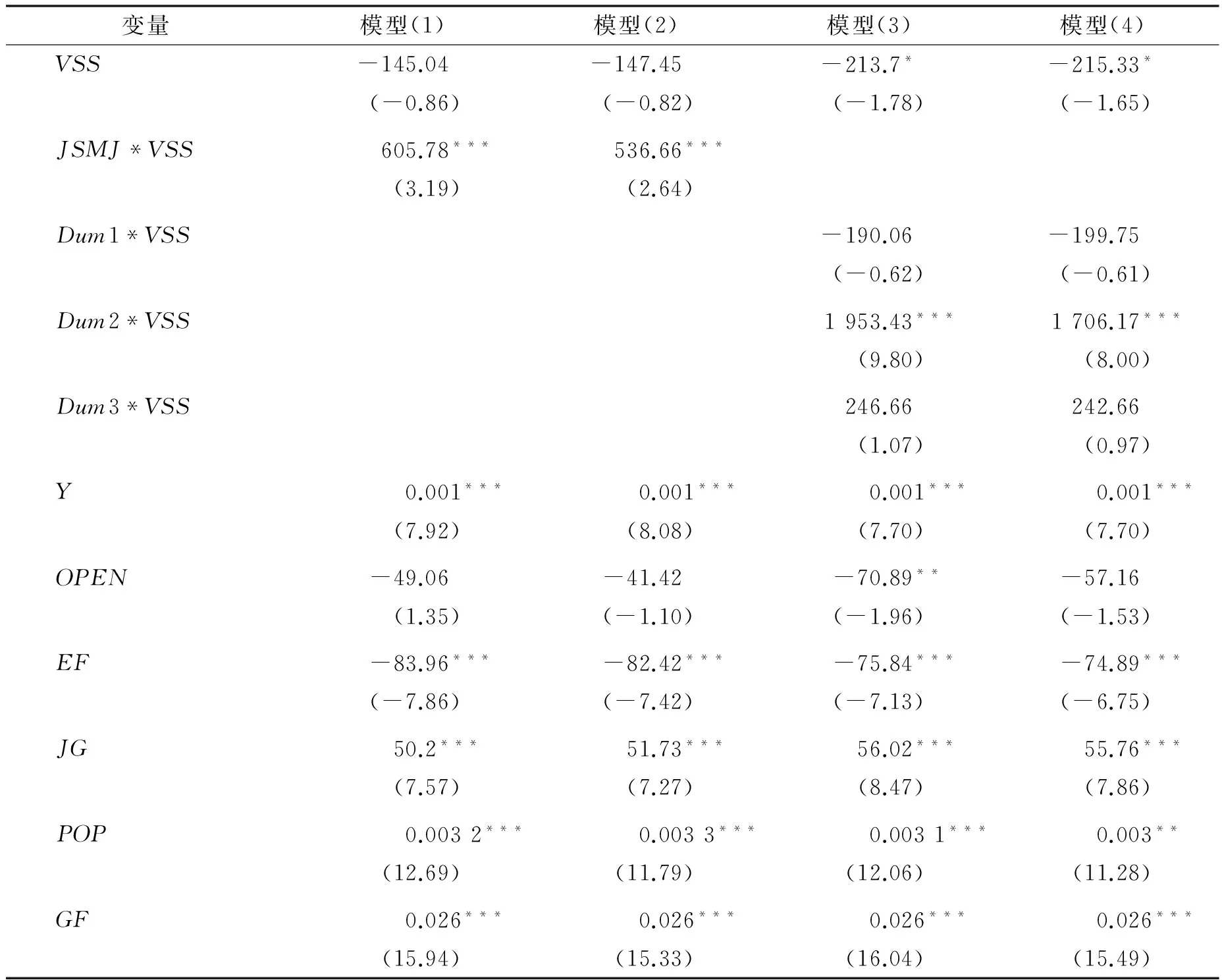

考虑到研究对象涉及40个国家和地区,研究期限长达15年之久,本文在进行面板回归时采用双向固定效应模型。同时,在国际分工演化进程中,发达国家通常在国际分工中处于领导地位,而发展中国家为参与国际分工,承接的产业链环节通常是加工、组装环节,特别是发达国家为降低本国的能源消耗程度和环境污染水平,在进行国际产业转移时,有意识地将能源消耗大、环境污染程度高的产业链环节转移至发展中国家,以牺牲发展中国家资源环境的代价,保证其经济资源环境的可持续发展,因此,从理论上讲,分工演化对能源投入需求的影响很可能存在着典型的国别差异。基于这种考虑,本文加入了虚拟变量Dum(Dum=0代表发展中国家,Dum=1代表发达国家或地区),实证分析不同国家类型间的差异,回归结果如表2所示。其中,模型(1)和(3)是以一阶滞后变量为IV的回归结果,模型(2)和模型(4)是以二阶滞后变量为IV的回归结果。

由表2可知,在模型(1)~模型(4)中,分工程度变量(VSS)的回归结果均显著为正,其他控制变量(JG、Y、EF、OPEN、GF)的回归系数方向也均与现有经济理论预期相符合,且系数大小和方向均未发生明显改变,只是个别变量(OPEN)的显著性水平略有波动。这说明计量模型的回归结果较为稳健。由此可见,国际分工程度的加深确实会影响各国对能源投入的需求,但在不同国家间表现出显著的差异,即国际分工程度的加深加剧了发展中国家对能源投入的需求,而降低了发达国家或地区对能源投入的需求。这也验证了前文的理论分析和假设1,即说明主导分工的发达国家确实可以通过自身在全球价值链中的优势地位,将高能耗产业链环节不断转移到发展中国家,进而强化了发展中国家对能源投入的需求。

(三)行业层面的回归结果

从理论上讲,劳动密集型行业的可分工环节较少,不易进行大规模的跨国分工;而技术密集型行业,由于技术标准化等原因使得分工的可能性大大增强,且技术密集型行业的分工水平一般也较高,而分工水平越高,对能源投入需求的影响也就越大,由此可见,在行业层面,分工演化对能源投入需求的影响也可能存在着典型差异。基于这种考虑,本文加入了虚拟变量JSMJ(JSMJ=0代表劳动密集型行业,JSMJ=1代表技术密集型行业),对行业层面的差异进行进一步的实证分析,回归结果如表3所示。

表3 行业层面的回归结果

表3(续) 行业层面的回归结果

注:①***、**和*分别表示1%、5%和10%置信水平;

②Dum1~Dum3代表不同经济实力国家类型下的不同行业类型:Dum1=1,代表发展中国家劳动密集型行业;Dum2=1,代表发展中国家技术密集型行业;Dum3=1,代表发达国家劳动密集型行业;

③模型(1)~模型(4)为双向固定效应回归结果,括号内是对应的t值。

表3中,模型(1)和模型(3)是以一阶滞后变量为IV的回归结果,模型(2)和模型(4)是以二阶滞后变量为IV的回归结果。根据模型(1)和模型(2)的回归结果,在不考虑国家类型的前提下,VSS回归结果不显著,但JSMJ*VSS的回归系数显著为正,这说明一国参与分工程度的加深,确实会加剧技术密集型行业对能源投入的需求,而对劳动密集型行业的能源投入需求并没有明显的影响。根据模型(3)和模型(4)的回归结果,在考虑国家类型差异后,技术密集型行业又表现出典型的国家差异,Dum2*VSS的回归系数显著为正,Dum1*VSS和Dum3*VSS的回归结果均不显著。这表明随着一国参与分工程度的加深,只有发展中国家技术密集型行业表现出对能源投入需求的增加,而发达国家技术密集型行业则减少了对能源投入的需求,这进一步佐证了前文的假设2。

(四)分工演化对新兴经济体能源投入需求影响的差异研究

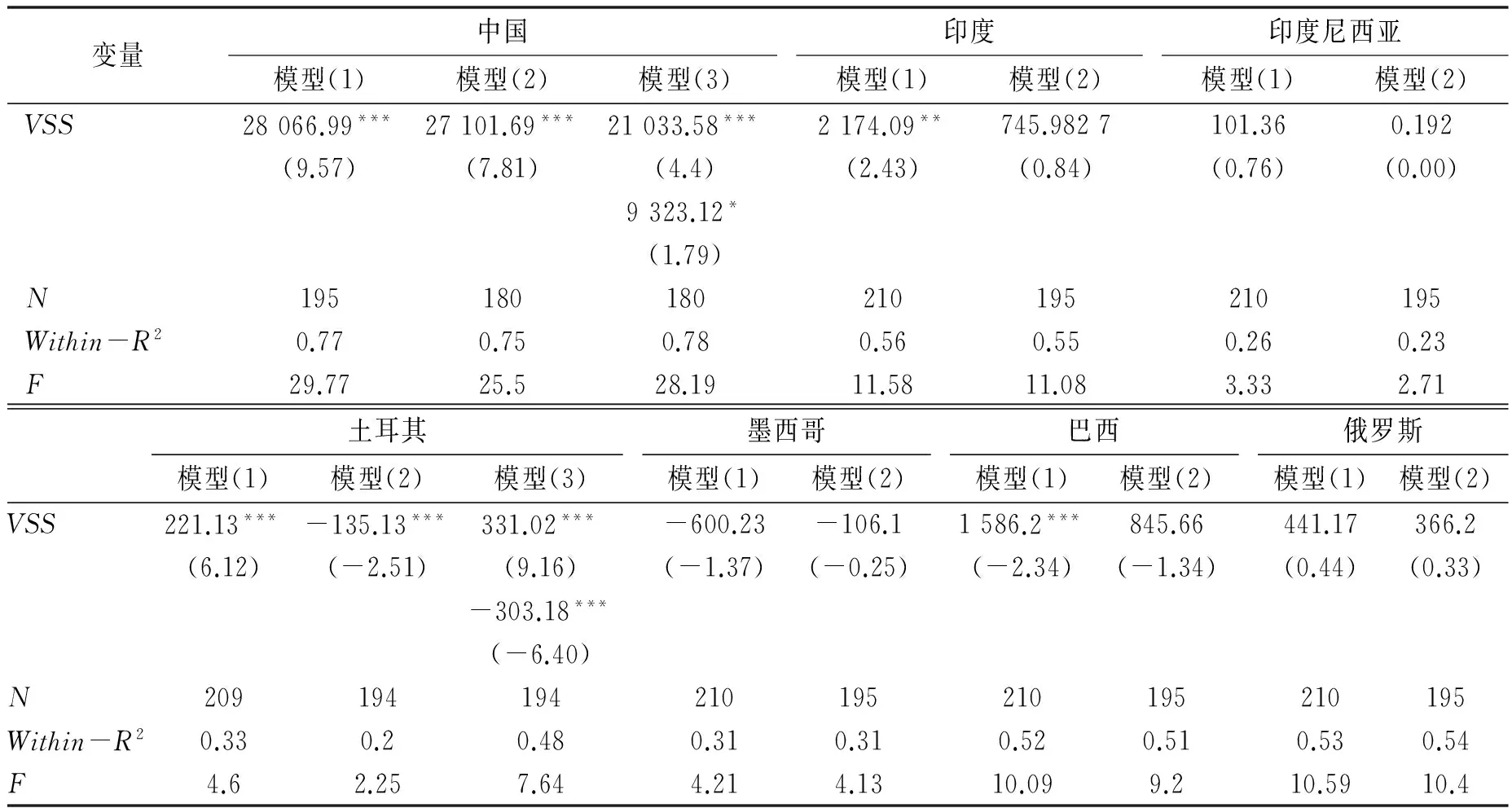

为进一步分析分工演化对能源投入需求的国别差异,特别是了解垂直专业化分工对新兴经济体能源投入需求影响的差异,本文分别对中国、巴西、印度、俄罗斯、墨西哥、土耳其、印度尼西亚等国进行回归分析,以期挖掘可能存在的差异,回归结果如表4所示。

表4 分工演化对新兴经济体能源投入需求的影响

注:①***、**和*分别表示1%、5%和10%置信水平;

②全部模型均为双向固定效应回归结果,括号内是对应的t值;

③受篇幅所限,表中仅报告了核心变量VSS的回归结果。

表4中,模型(1)和模型(2)分别是以一阶滞后变量和二阶滞后变量为IV的回归结果,模型(3)是同时加入一阶、二阶滞后变量的回归结果。从回归结果来看,分工演化对新兴经济体的能源投入需求产生了典型的国别差异。其中,分工演化对中国能源投入需求的影响最大,且远高于其他国家,因为无论是以一阶滞后变量为IV还是以二阶滞后变量为IV,二者的回归结果皆显著。将一阶滞后变量、二阶滞后变量同时加入计量模型进行回归,发现二者的回归系数均显著为正,这说明分工演化确实是影响我国能源投入需求快速增加的一个重要因素,并且这种影响很可能还具有长期效应。印度、巴西和土耳其的回归结果尽管也表明分工演化确实是影响能源投入需求的重要因素,但并未表现出二阶滞后显著的特征。

然而,分工演化对印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯三国能源投入需求的影响却并不显著,这可能与这些国家参与国际分工的程度、方式及其所承接的产业链环节有关。特别应注意的是,土耳其在模型(1)和模型(2)中的回归结果,呈现出方向相反的特征,因此,本文也同时将一阶滞后变量和二阶滞后变量加入计量模型,回归结果是:一阶滞后为正、而二期滞后为负,这说明随着时间的推移,垂直专业化分工可能通过技术溢出等效应大幅削弱了当期对能源投入需求的拉升作用,尽管从长期来看,对能源投入需求的影响依然是增加的。本文进一步研究发现,分工演化对新兴经济体能源投入需求的提升作用主要体现在亚洲区域,特别是中国和印度两国,而对欧洲新兴经济体能源投入需求的影响则远小于亚洲地区,甚至并不显著,这种回归结果也与能源消费的社会现实相符合。因此,现有的分工演化格局确实加剧了亚洲地区对能源消费的需求。

(五)人力资本积累对能源投入需求的影响

为验证人力资本积累对能源投入需求的影响,本文进一步将不同层次的人力资本变量引入前文的计量模型中,具体涉及按学历获得划分的中等技能水平和高等技能水平两种人力资本。本文没有考虑低等技能水平人力资本对能源投入需求的影响,这是因为:一方面,可以避免三者之间出现完全共线性;另一方面,能源利用效率、产业结构调整主要取决于中、高等技能水平的人力资本。同时,考虑到人力资本积累与产业结构和能源利用效率之间均存在着紧密联系,为此,本文还引入了人力资本积累与产业结构的交互项(Dum*HHS)、人力资本积累与能源利用效率的交互项(HHS*EF和HMS*EF),进而分析不同人力资本在影响能源投入需求方面的差异所在。

在衡量不同层次人力资本积累时,为了能与产业结构变动相匹配,本文更愿意从一种人力资本结构变化的视角进行分析,即本文以中、高等人力资本分别占总人力资本的比重来衡量人力资本积累。在具体测算时,由于WIOD数据库中只给出中、高等技术人员的工作时间和所有从业人员的工作时间,因此,本文利用中、高等技术人员工作时间占从业人员工作时间总数的比重来近似衡量中、高等人力资本在各国各行业中的比重。至此,本文在计量模型的基础上,构建如下计量回归模型进行人力资本积累对能源投入需求的实证研究。

ECijt=β0+β1VSSijt+β2POPijt+β3JGijt+β4Yijt+β5OPENijt+β6EFijt+β7GFijt+β8HMSijt+

β9HHSijt+β10HHSijt*JGijt+β11HMSijt*JGijt+β12HHSijt*EFijt+

β13HMSijt*EFijt+αi+uit

(3)

式(3)中,HHS代表高等技能水平人力资本占总人力资本的比重,HMS代表中等技能水平人力资本占总人力资本的比重。人力资本积累对能源投入需求影响的回归结果如表5所示。

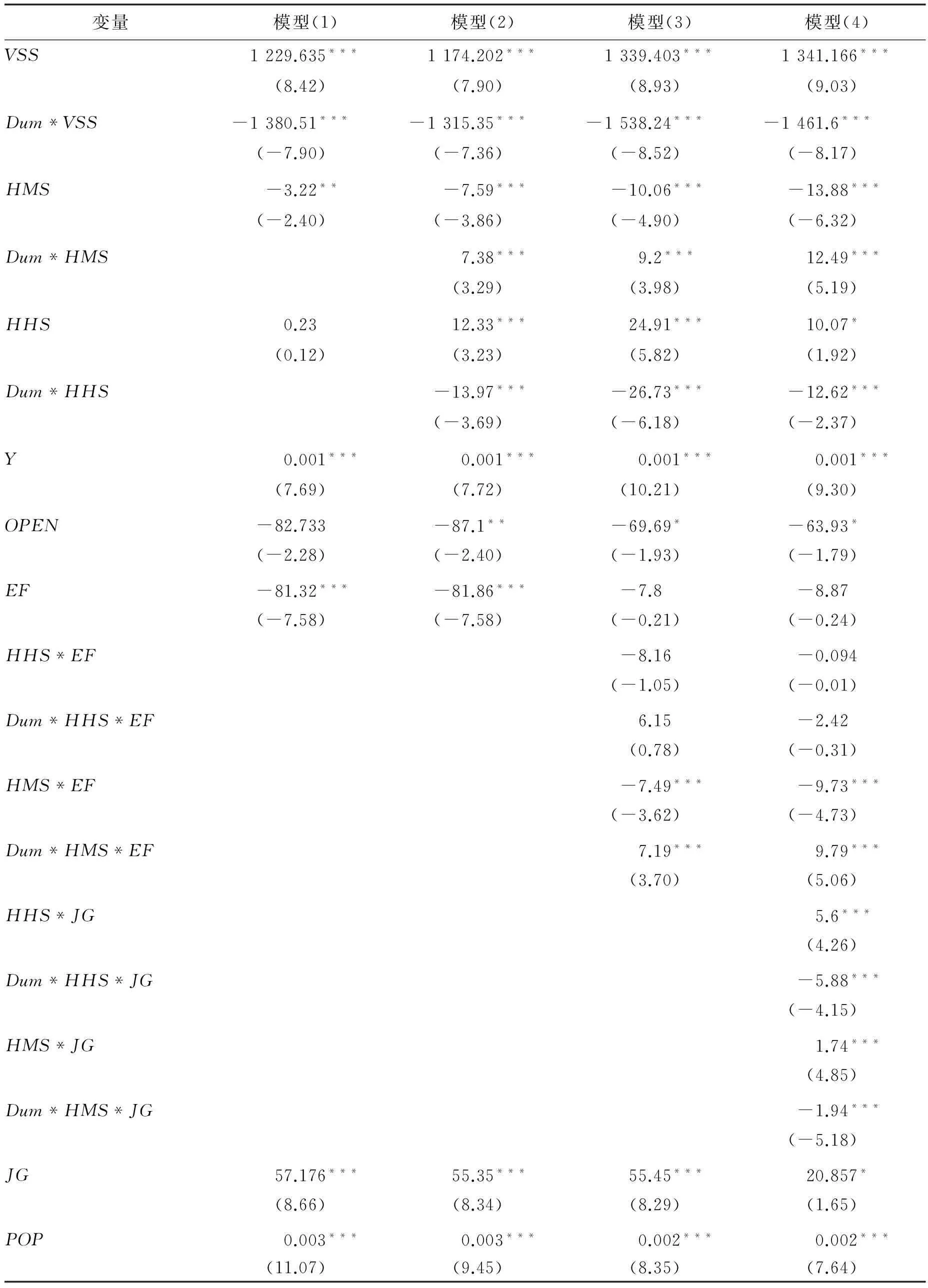

表(5)中,模型(1)是仅考虑人力资本结构因素的回归结果;考虑到人力资本积累对能源投入需求的影响可能在发达国家和发展中国家同样存在着差异,模型(2)是在模型(1)的基础上加入了人力资本积累与虚拟变量Dum的交互项(Dum*HMS和Dum*HHS);模型(3)是在模型(2)的基础上,进一步考虑人力资本积累与能源利用效率的交互影响(HMS*EF和HHS*EF);模型(4)则是在模型(3)的基础上进一步考虑人力资本积累与产业结构的交互影响(HMS*JG和HHS*JG)。

表5 人力资本积累对能源投入需求影响的回归结果

注:①***、**和*分别表示1%、5%和10%置信水平;

②Dum为虚拟变量,Dum=0代表发展中国家,Dum=1代表发达国家或地区;

③模型(1)~模型(4)为双向固定效应回归结果,括号内是对应的t值;

④受篇幅受限,表中仅报告了以一阶滞后变量为IV的回归结果。

从回归结果来看:首先,在考虑了人力资本积累对能源投入需求的影响后,并没有影响分工演化对能源投入需求影响的主要结论,其回归系数也没有出现大的变动,由此也可以看出前文的回归结果是比较稳健的。其次,从模型(1)的回归结果可知,HMS的回归系数(-3.22)显著为负;HHS的回归系数(0.23)为正,但并不显著,这说明从样本总体来看,一国中等人力资本的提升有助于降低其能源投入需求总量,但高等人力资本并没有表现出类似的特征。第三,模型(2)的回归结果显示,在发达国家样本中,中、高等人力资本比重的提升均有助于降低其能源投入需求,而在发展中国家,只有中等人力资本比重的上升才有助于能源投入需求的下降,而高等人力资本比重的提升却强化了其对能源投入的需求,即是说,人力资本积累对能源投入需求的影响存在着一定的国别差异,而这可能与人力资本积累比重有关,也可能与人力资本质量有关。第四,在加入人力资本与能源利用效率的交互项之后,模型(3)的回归结果表明,HMS*EF的回归系数为-7.49,Dum*HMS*EF的回归系数为7.19,这从能源利用效率的视角说明了中等人力资本的积累之所以能够降低对能源投入需求的原因,并且这种抑制作用主要体现在发展中国家,对发达国家的影响则非常小*模型(4)的回归结果佐证了该结论,即中等人力资本积累对能源效率的影响主要表现在发展中国家。,这与发达国家本身的能源利用效率已达到较高水平的社会现实有关,因此出现中等人力资本的积累对其能源利用效率影响不大的结果。而发展中国家在促进经济增长方面,特别是在经济起飞阶段,大多采用外延式经济增长路径,这种高投入的增长方式将导致资源浪费情况较为严重,能源利用效率较低。人力资本的积累,特别是作为一线劳动力的中等人力资本的积累,一方面能够提升劳动力技能水平,另一方面能够降低劳动力市场的错配程度,避免“技工荒”现象的出现,进而提升能源利用效率,降低能源投入需求。第四,本文在模型(3)的基础上进一步引入了人力资本与产业结构的交互项,模型(4)的回归结果表明,HHS回归系数的回归系数为-13.88,Dum*HMS的回归系数为 12.49,HHS的回归系数为10.07,Dum*HHS的回归系数为-12.62,这说明在发达国家,中、高等人力资本比重的提升均有助于降低其对能源投入的需求,并且这种下降还能通过与产业结构的良性交互作用,进一步降低对能源投入的需求,这也从一个侧面反映出人力资本积累对产业结构升级方面发挥了至关重要的作用。然而,在发展中国家,这种交互作用尽管也存在,但其影响方向却与发达国家恰好相反,也就是说,中、高等人力资本积累在调整产业结构、促进产业结构升级方面所起的作用可能并没有达到预期的效果,甚至可能陷入了“低技术均衡”[17]。尽管低技术均衡并非发展中国家独有,但诸多经济学家也认为,发展中国家低技术均衡问题比发达国家更为严重,并且在垂直专业化分工下,发展中国家由于承接了大量的低技术产业链环节,更有可能出现这种低端路径依赖效应。从已有的研究来看,不少学者也发现了类似的结论,如Ben Ross Schneider研究发现,生产方式固化了拉美国家的“低技术陷阱”[18];我国学者张兴祥、张涛等的研究也证实,中国制造业确实存在“低技术均衡”,却没有发现“高技术均衡”的存在。[19-20]从发展中国家来看,大多数都存在着长期处于国际分工链条的低端、产业结构水平较低、产品附加值不高、产业升级缓慢等现实情况,因此,即使人力资本积累得以提升,但依然会有相当一部分人力资本仍被“锁定”在低技术、低附加值的产业链环节,进而导致人力资本积累在促进产业结构升级方面的效果不佳,从长期来看,这种低端锁定效应也不利于发展中国家整体绩效的提升。

值得注意的是,在模型(1)~模型(4)的回归结果中,HMS的回归系数始终显著为负,且其系数的绝对值均大于Dum*HMS的回归系数,说明无论是在发展中国家,还是在发达国家中,中等人力资本的积累均有助于降低其对能源投入的需求,并且这种效应在发展中国家表现得更为明显,这凸显了中等人力资本积累在降低能源投入需求方面的重要作用。从这点看,加快发展中等职业教育是十分有必要的。幸运的是,我国政府在2014年也意识到职业教育对一国经济可持续发展的重要性,适时出台了《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,这将对我国职业教育的发展打入一针强心剂,特别是通过加快促进中等职业教育学校的发展,能够切实培养出一批完全符合企业需求的中等技能水平人力资本,在提高初始人力资本水平的同时,解决“技工荒”问题,进而提升能源利用效率并降低能源投入需求,推动我国经济增长方式不断由粗放型向集约型转变,避免生产过程中不必要的能源浪费现象。

四、结论与政策建议

从本文的研究结果来看,分工演化确实是影响一国能源投入需求的重要因素之一,并且由于行业特性、一国在国际分工中所处位置的差异,导致在国家间、行业间的分工演化对能源投入需求影响出现了典型的差异。实证结果表明,发展中国家为参与国际分工而承接了大量来自发达国家转移而来的高能耗型产业链环节。随着参与国际分工程度的加深,加剧了发展中国家对能源投入的需求,发达国家则利用在国际分工中的主要优势,通过产业转移等方式,抑制了自身对能源投入的需求。进一步从行业层面来看,分工演化对能源投入需求的影响更多的是表现在技术密集型行业,而对劳动密集型行业的影响并不显著,这与技术密集型行业易于分工的特性息息相关;并且在发达国家样本中,对能源投入需求的抑制作用主要体现在技术密集型行业,而发展中国家,参与国际分工程度的加深则会加剧技术密集型行业对能源投入的需求,进而在行业层面也呈现出典型的国家差异。这些实证结果充分显示了发达国家在国际分工中的主导优势地位,通过国际分工,将高能耗产业链环节转移到发展中国家,从而保证了本国经济资源环境的可持续发展,而发展中国家则为参与国际分工,承接了大量的高能耗产业链环节,使发展中国家“高投入、低产出”的生产模式难以彻底转变,阻碍了向集约化生产转变的进程。由此可见,虽然参与国际分工会加剧发展中国家对能源投入需求的影响,但对其影响的程度却存在较大的区别,这可能与各自参与国际分工水平及其承接的产业链类型等多种因素有关。

此外,在考虑了人力资本积累对能源投入需求的影响之后,并没有改变分工演化对能源投入需求影响的主要结论,并且实证结果表明,无论是在发展中国家还是在发达国家,中等人力资本的积累均能够降低其对能源投入的需求,而且这种抑制效应在发展中国家表现得更为明显。然而,重要的是,在发展中国家,中、高等人力资本积累在调整产业结构、促进产业结构升级方面所起的作用可能并没有达到预期的效果,甚至可能陷入了“低技术均衡”,这不利于中国经济的长期增长。基于以上研究,本文建议:第一,中国在参与国际分工之际,要通盘考虑,对承接何种产业链环节要进行充分的论证,尽可能削弱其对能源投入需求的影响;第二,要杜绝能源浪费现象的发生,对浪费能源者深究严惩,切实提高我国能源利用效率;第三,对我国政府而言,要进一步办好教育,努力提升人力资本存量,为此,一方面要加快中等职业教育的发展,切实培养一批高质量的技术工人和实用型人才,进而提升我国能源利用效率,降低能源投入需求;另一方面要深入推进产学研合作,充分发挥中、高等人力资本在促进产业结构升级中的重要作用,加快促进我国工业经济的转型升级,不断推动我国经济增长方式的转变,进而缓解能源约束问题。

[1] KRAFT A,KRAFT J.On the relationship between energy and GNP[J].Journal of Energy and Development,1978(2):401-403.

[2] MEHRARA M.Energy consumption and economic growth:the case of oil exporting countries[J].Energy Policy,2007(5):2939-2945.

[3] STERN D I.Energy and economic growth in the USA:a multivariate approach[J].Energy Economics,1993(2):137-150.

[4] ANG B W,ZHANG Fugiang.A survey of index decomposition analysis in energy and environmental studies[J].Energy,2000(12):1149-1176.

[5] ANG B W,LIU Na.Energy decomposition analysis:IEA model versus other methods[J].Energy Policy,2007(3):1426-1432.

[6] 林毅夫,苏剑.论我国经济增长方式的转换[J].管理世界,2007(11):5-13.

[7] 刘耀彬.中国城市化与能源消费关系的动态计量分析[J].财经研究,2007(11):72-81.

[8] 丁翠翠.我国工业化、城市化对能源消费强度的动态效应与区域差异——基于动态面板数据模型的系统广义矩(SYS-GMM)分析方法[J].河北经贸大学学报,2015(3):47-54.

[9] 曹翠珍,赵国浩.区域物流发展、经济增长与能源消费——基于中国省际面板数据的实证分析[J].财贸研究,2015(2):44-52.

[10] 陈媛媛,王海宁.FDI、人力资本与省际工业能源效率[J].国际贸易问题,2011(3):99-109.

[11] 赵领娣,郝青.人力资本和科技进步对能源效率的影响效应——基于区域面板数据[J].北京理工大学学报(社会科学版),2013(1):19-25.

[12] 赵连阁,钟搏.贸易开放、人力资本与中国能源消耗[J].商业经济与管理,2015(10):78-88.

[13] DAVID P A.Technical choice,innovation and economic growth[M].Cambridge,United Kingdom:Cambridge University Press,1975:740.

[14] WOODS N D.Interstate competition and environmental regulation:a test of the Race-to-the-Bottom thesis[J].Social Science Quarterly,2006(1):174-189.

[15] 周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[16] HUMMELS D,ISHII J,Yi Kei Mu.The nature and growth of vertical specialization in world trade[J].Journal of International Economics,2001(1):75-96.

[17] FEINGOLD D,SOSKICE D.The failure of training in Britain[J].Nato Asi,1998(3):435-457.

[18] SCHNEIDER B R.Hierarchical market economies and varieties of capitalism in Latin America[J]. Journal of Latin American Studies,2009(3):553-575.

[19] 张兴祥,许焱,李雅霏.中国制造业是否陷入“低技术均衡”[J].中国科技论坛,2016(8):17-22.

[20] 张涛,张若雪.人力资本与技术采用:对珠三角技术进步缓慢的一个解释[J].管理世界,2009(2):75-82.