再论二里头等文化中镶嵌绿松石铜牌饰的鸮文化内涵

——鸮文化鉴赏十三

□ 顾万发

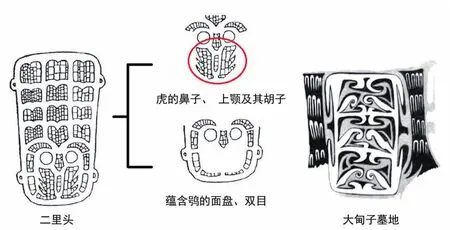

图二

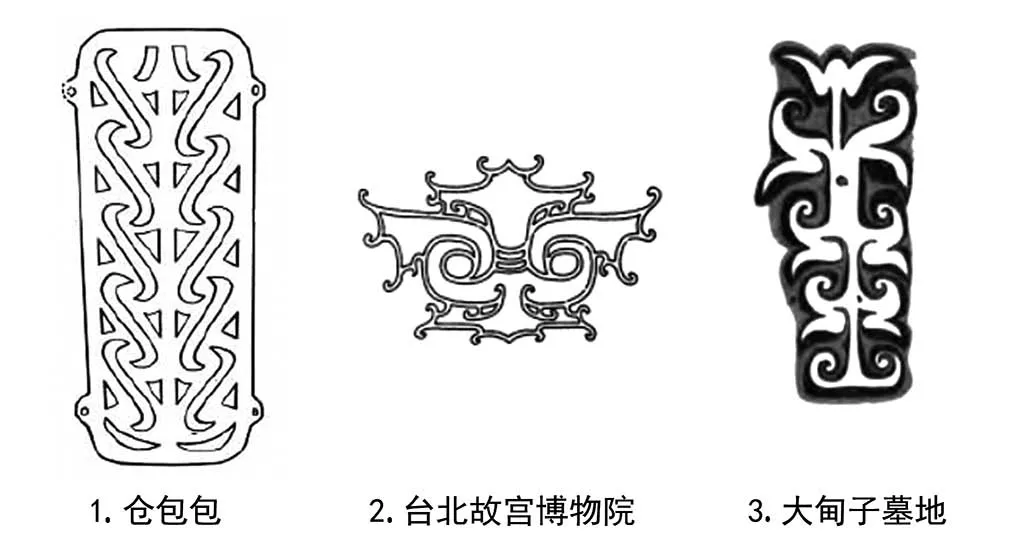

图三

一、总体认识

1.关于二里头等文化中的镶嵌绿松石牌饰的鸮文化内涵,笔者曾多次讨论过。学术界也有少数文章谈到这一问题,不过均以为其中二里头最早的那一件与鸮有关,其他的则非。在笔者则以为,目前所见二里头等文化中的镶嵌绿松石牌饰构图内涵均与鸮有关。这一认识笔者在本刊有关鸮文化鉴赏的文章中已明确提出。同时笔者在此提出,商周“饕餮”中,除少量确实为牛角、赤麇角、鹿角、羊角之外,绝大部分实际均是鸮之簇羽的形状,这些“饕餮”之角均为来自于早期羽元素构图的情况(这表明这些“饕餮”之角为羽状角无疑)很能说明这一问题。

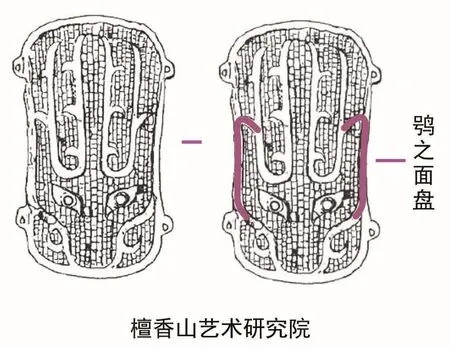

2.关于图像构图重要特征:目前学术界所知的真实可信的二里头及相关文化中的镶嵌绿松石铜牌饰中,器物本体明确表现出来的图像完全是描述一只鸮的特征是二里头遗址1981年YLVM4出土的那件(图一)及四川高骈出土的那件(图二),其余则上端部分为鸮的特征,下端为神兽形态特征。其实这一构图规则在红山文化的所谓“玉猪龙”、良渚文化的所谓“龙形物”和所谓“兽面纹”(完整者有鸮之双目、鸮之双腿爪或及鸮面菱形等)中均有明确体现。神物往往是综合多种生物特征的,若三星堆神树之怪神兽:首为一只鸟形,身为索龙形,又有两只有三旋臂太阳形掌纹的神人手作为后脚。晚期所谓的龙有鹿角、鹰爪等多种特征就是更为生动鲜活的同类现象。

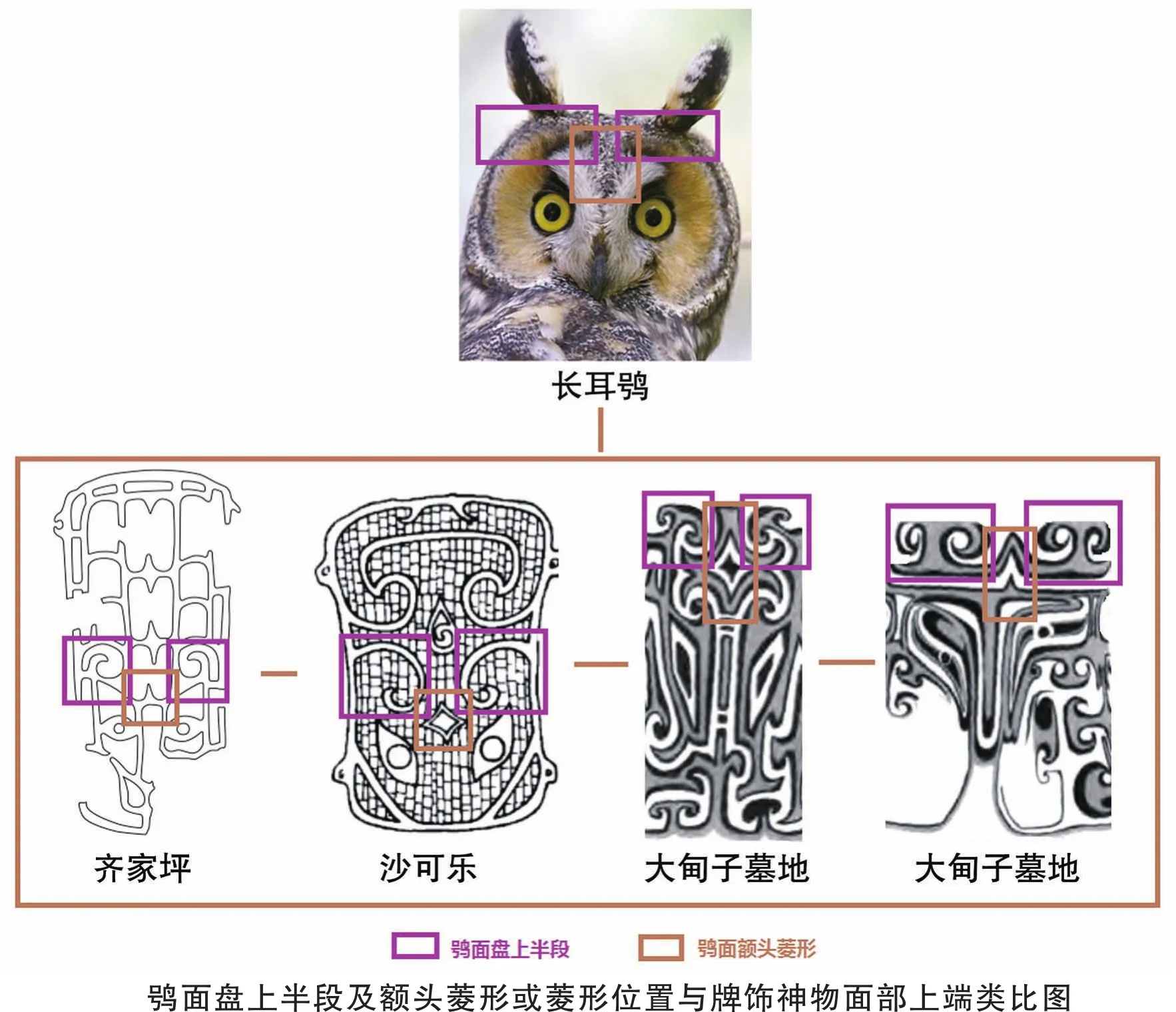

图四

二、镶嵌绿松石牌饰中上端这一部分属于鸮类特征的,具体构图则有所区别

1.心形符的问题

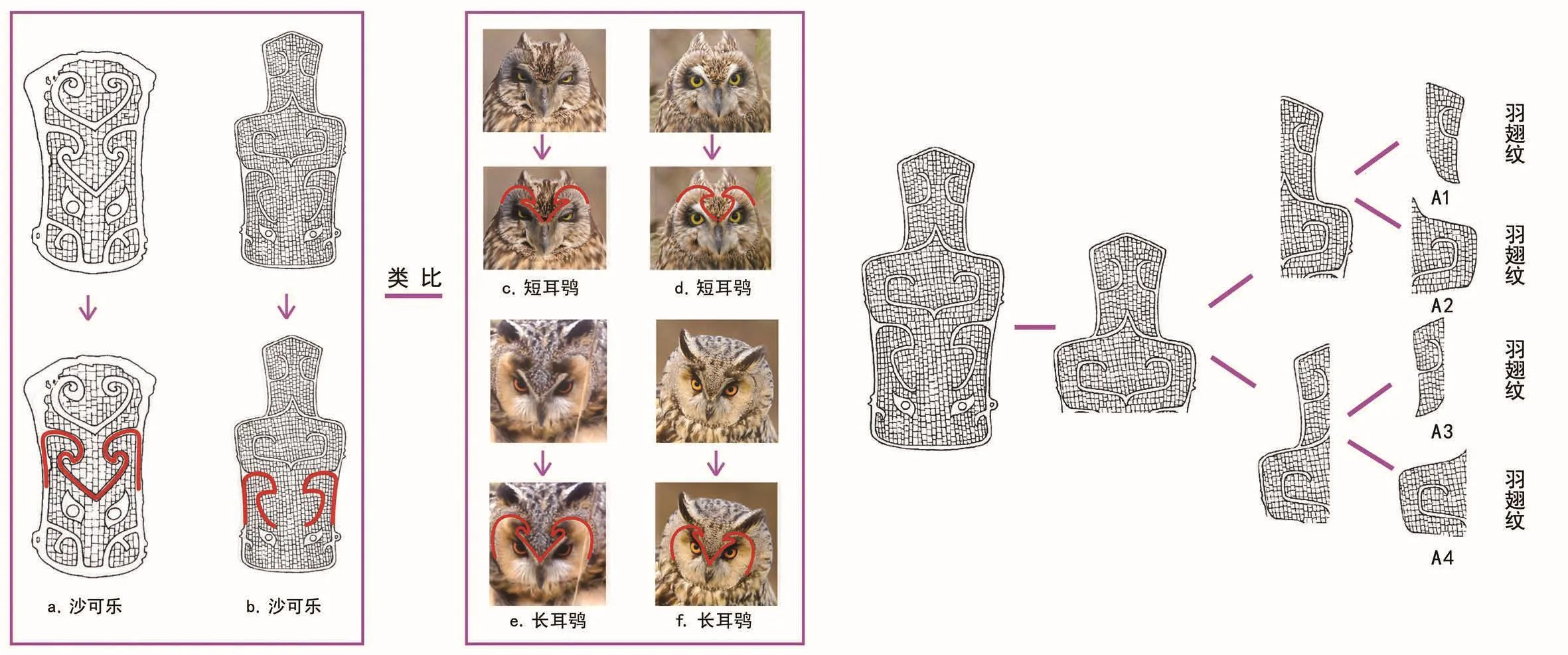

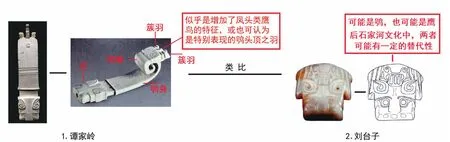

(1)这类“心”形符号颇为特别,学术界至今不识其义(图三:1之a、b)。从诸多鸮的设计构图及鸮头之羽的构形看,其似乎很像是对于鸮头顶尤其上正面观察鸮面时可见头部羽毛造型及其反映羽毛特征的一种表现形式(图四)。用现代美术语言来说,可能该部分在构图上装饰画的形式较为浓厚。高骈那件鸮牌饰上端构图中间的部分也可能属于这类。不过以上所述从图三:2看可能不成立。沙可乐原藏一件牌饰上端的羽翼形则可能属于这类具有一定装饰性的设计,不过更为特殊,其应是对于鸮头顶中间之羽的一种具有鲜明装饰性、设计性的表示法(图五)。注意这类心形与商代表现鸟类常用的“蝉形纹”并不一致。

(2)三星堆遗址曾经出土有典型的心形符(图六),笔者认为其应是二里头文化牌饰上端心形符的独立成符。

(3)笔者曾认为大甸子墓地彩绘中的有关心形符(图七:1、2)与所述牌饰心形符均是一回一回事,现在看来,大甸子墓地彩绘中的类似甲骨文“心”字的心形符实际不是我们本文所谓的心形符,其应是羽翼纹之间的飞白底纹,大甸子墓地彩绘中的另一类原来所谓的心形符实际应是蝉形纹(图七:3),数量很少。大甸子墓地只有少量牌饰类心形符(图七:4)。另,三星堆文化牙璋上端或牙璋身上的心形纹,实际是蝉形纹。

2.羽翼纹问题

(1)图三:2中A1、A3为一类羽翅纹,A2、A4为一类羽翅纹,这类羽翅纹与一般的羽翅纹略有区别,主要是照顾到鸮之簇羽的自然造型的缘故;另外,河姆渡、龙山、后石家河文化以来出现的以太阳柱、太阳为中心的受太阳大气光象构形一定影响的神人高羽冠,其造型及内涵对该牌饰之鸮的以簇羽为核心的羽冠也有影响;同时也受到了牌饰整体造型宏观上应与太阳之象相符规矩的制约。

图五

图六

图七

图八

图九:1

图九:2

图十

(2)图三:2整个牌饰基本采用亚腰形式,主要原因应是为了拟合以太阳光柱为中心的光象造型,少数铜牌饰和彩绘牌饰采用“介”字形首,若所述是受到神人羽冠之形的影响,本质则仍是与太阳大气光象有关的。当然这类“介”字形造型在高庙文化、河姆渡文化、大汶口文化中表现明显。不过高庙文化、河姆渡文化、大汶口文化中的“介”字形还不担当鸮之簇羽的角色,与大甸子墓地有关彩绘牌饰、二里头文化有关铜牌饰中的由羽翼纹构成的“介”字形充当鸮之簇羽的角色不一样。在高庙文化、大汶口文化的“介”字形中我们发现,其中常有太阳,这自然容易理解,因为太阳是沿着太阳柱而升降的。特别是大汶口文化中,还发现有多个太阳,这依然可以用太阳沿着太阳柱升降来解释,不过依据《山海经》等文献,这还与“太阳出入之山”的认识及拟合有关。

(3)历史上神山造型往往具有太阳光柱等光象的某些特征是常见的,最为著名的应该是昆仑山,其“三角”特征即与三个一组“介”字形有关。总的来看,高庙“三个一组”“介”字形首形象者为山,其与太阳光柱光象也有类似的地方,又由于太阳升降于山是常见自然现象,所以两者融合是有造型学及实际自然天象依据的。

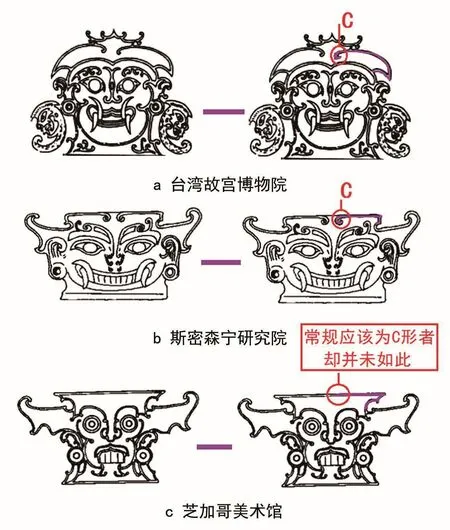

(4)有的牌饰上端有包括“c”及“卷首e”的一对羽翼纹(文中的e主要是依据林巳奈夫《中国古玉研究》一书中关于玉器扉牙细节称谓而名之的,文中的c是依据2017年9月24~26日在成都举办的“夏商时期玉文化国际学术研讨会”上所作的《中国早期玉器扉牙问题研究》文中的提法。参见图五、图八),“c”形在上端的羽翼纹在后石家河文化神面之冠羽或面羽中有诸多发现(图九:2)。这类成对羽翼纹,位于牌饰神兽之首端,从俯视的角度似乎可以认为是对头顶之羽及其所在形体所设计的具有装饰意味的造型,不过我们认为其应看作是鸮之双簇羽可能更好(表现头顶及双簇羽时,俯视的角度不一,再将两者叠加,颇有些散点俯视的概念)。从图像看,包括c及“卷首e”的一对羽翼纹方向下垂,主要原因可能有以下两方面,一是表示鸮的神秘静谧安静入神;另一方面由于受到牌饰造型的限制,或确切地说,由于需要保持牌饰与太阳光柱之像的联系。高骈遗址那件牌饰上端两侧的羽翼纹也可以作这样的理解。

(5)沙可乐先生原藏的另一件牌饰最上端也有羽翼纹(图三:1之b),像笔者在前文所述其宜认为属于簇羽。否则,我似可能会有以下错觉:该件牌饰上端有心形造型,其所在的位置应是鸮之头顶,心形符后端还有一“人”字形,应是对于鸮之枕羽或项羽上端造型的一种表现,于此最上端的那对羽翼纹就不可能是簇羽了。就鸮之生物特征看,其只能是采取从前往后俯视并平面表示的项羽了。

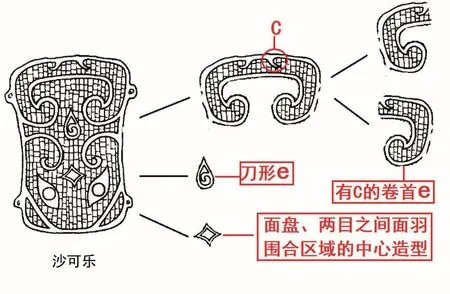

(6)美国檀香山艺术研究院所藏一件牌饰上端的飞白线之间的绿松石造型,显然是带“c”的羽翼纹,其是鸮的一对簇羽(图九:1)。簇羽造型叠压的部分应是鸮的头顶,整个图像依然应视为是一个有一定角度的俯视图。

(7)庄浪博物馆所藏那件铜牌饰(图十),其上端突出的铜线条不应视为“人”字形或“介”字形,而应视为是与周边铜牌饰边框铜条相组的,这样看的话,我们就可以明显看到该铜牌饰上端实际是一对非常明显的内卷首羽翼纹,或曰“内卷首e”在该牌饰图像表示的神物而言也即长耳鸮簇羽。

(8)保罗·辛格所藏一件牌饰有一“通天Y字形冠”(图十一:1),这实际是其鸮之双簇羽的一种表现形式,从图十一所示其与新砦器盖上的蕴含虎及鸮的神面(图十一:2)类比中可以明显看出。我们知道,一般长耳之类的鸮,像长耳鸮、角鸮、雕鸮等,其两簇羽视觉上似乎有些距离,不过在有的情况下观看,则基本相连。保罗·辛格所藏该件牌饰上端边框上出两个弯曲线条,一般这一位置的这类线条可能属于包括玉器扉牙之“c”的簇羽,但是由于已有簇羽,所以它们及边框围成的区域可能是鸮头顶或及枕项之羽及其所在了,当然也可能是附属簇羽的。图十一:3玉人之冠显然与图十一:1、2相类,其实商周时期除少数像妇好墓石家河文化肖家屋脊之玉凤(主要特征实际为绶带鸟)等之外。绝大部分侧视为单“羽冠”之“蹲踞式”神人或鸟首神人,其首部之“羽冠”都作凤头鸟之类禽鸟之“风头”,而均属于鸮的双簇羽。妇好墓那件著名的高冠玉人,侧视头顶为作对称“羽冠”,实际也是以侧视表现之,真正的正面应是对称的。

图十二

图十三

图十四

(9)大甸子墓地彩绘牌饰中有的牌饰上端也有这类由边框线延出的两条左右对称的弯曲线条(图十二),从前面的讨论看,其很可能意在表示其是与其他部分一起来表达神面上端之鸮的双簇羽的。

三、牌饰神面中的菱形问题

关于神面及常论饕餮面的菱形问题,笔者曾经论证过。镶嵌绿松石铜牌饰中有一件的神面额头上有一菱形(图五),其为鸮之面盘上端部分与两目之间围合的造型,即额头上的菱形。我们知道,猪、牛、鸮等面部有些部分的素描特征非常近似菱形,从南京六合陈桥出土崧泽文化陶猪身上的图像与太阳大气光象密切相关的现象看,有时动物面部的菱形特征又可以与菱形太阳对应。但从该件牌饰图像看,不易于直接观看到该菱形与太阳的关联,不过从台北故宫博物院所藏玉圭鸮神面(图十三)中位于下端的那个菱形不仅体现了鸮面的生物特征(即喙根附近面羽围合即额头上面盘等的围合造型)而且与鸮之冠、鼻子具有太阳之像的象征高度呼应的情况看,其也蕴含有这一含义。谈及饕餮中蕴含鸮的问题,则牵涉到商周人对鸮的态度,学术界常以鸮尊及《诗经》中有关鸮的描写认为周人以鸮为不祥之物,从周代饕餮尤其是其中蕴含的菱形“钻石”等鸮文化元素看,鸮崇拜依然有,只不过不像商代有那么多单独的鸮形了。

四、牌饰神面的动物属性问题

1.关于这些镶嵌绿松石牌饰的属性,叶舒宪、王爱民两位学者认为二里头遗址1981年YLVM4出土的那件为鸮,陆思贤先生认为该件为狐;孙守道、陆思贤、叶舒宪三位学者认为二里头YLVIM11出土的那件为熊,叶万松、李德方先生认为是虬龙之首,并且叶舒宪先生还认为,在其所见的15件牌饰中,除三星堆文化的三件不具备神兽面特征及二里头文化的各一件鸮、虎牌饰外,其它10件都是熊的形象;陆思贤、叶舒宪先生认为二里头YLVM57:4为虎面(龙身);王金秋先生认为美国檀香山的那件上端为鹿角,陆思贤先生认为其整个就是鹿;等等。

2.从学术界的讨论看,对于牌饰神兽眼睛上端周围的部分,学术界具体讨论的很少。笔者简单把个人观点予以陈述:

(1)美秀博物馆那件(图十四:1)眼睛上方的拐形实际是鸮耳,从与相关材料的类比看(图十四),并且是长耳之类鸮的下垂的双簇羽。

(2)檀香山艺术研究院的那件眼睛上方实际是两个羽翼纹表示的鸮耳,另下面神兽面部上端拟合鸮之面盘部分与这一表示羽翼纹的图像界线相连,其中用于羽翼纹构图的飞白线条组左右两侧的出牙线条实际属于下面神面的部分(图九:1)。

(3)沙可乐所藏牌饰中的两件(图三),其眼睛上端周围造型鸮特征非常明显,从图三看,其实际就是鸮特别是长耳鸮、短耳鸮面盘纹路带、两目之间的面羽围合的造型。另应注意,参照图三:1具体鸮的特征并从视觉的细节看,这一围合造型下端封闭型者像图三:1之a有可能对应长耳鸮,不封闭型的像图三:2之b有可能对应短耳鸮。

(4)我们可以明确地说,所有牌饰神面被学术界认为是熊的这类,其中可能被认为是熊耳的部分,实际是取自鸮的面盘之结构造型的。

(5)三星堆文化高骈铜牌饰方形眼睛上端及下端的近似“V”字形,在夏家店下层文化中有发现,是表示目附近之上下眼睛睫毛的。

(6)三星堆文化仓包包那件常被认为不包括神面的牌饰(图十五:1),其中的“S”形,实际是两城镇玉圭及台北故宫博物院藏玉圭(图十五:2)上的鸮目及面盘等一类造型的高度简化,这一简化形式在夏家店下层文化中有较多地出现。

3.综合地看,我们目前所看到的这些牌饰之神面基本上都是面部,牌饰神面除了少数是单独的鸮首外,其他基本上都是由两类动物特征组合而成的,一类是鸮首特征,一类多数是熊,少数是虎,并且上半段为鸮,嘴巴等下端则为熊或虎。不过即使如此,有的嘴巴也同时蕴含着鸮喙及嘴的影子。另大甸子墓地彩绘牌饰中,有的面部包括鸮的特征,但是鼻子为倒“T”形(图十五:3),其中的倒“T”形鼻是熊的还是虎的,不易于说明,不过从商代的饕餮材料看,应是虎之鼻。

4.对于其中少数者,像美秀博物馆所藏的那件、二里头81YLVM4随葬的那件、广河博物馆所藏的那件(图十六),承上文讨论所述,二里头文化存在龙蛇神面、诸多饕餮存在龙身现象,我们认为所述三件上端的鱼鳞纹造型可能是龙身的表示法,而不是鸮之头或及枕之羽的造型。这说明本文所论这些牌饰之神若表现其身的话,可能为龙蛇,继之大甸子墓地的彩绘牌饰也应是龙蛇身。当然有的牌饰神面即二里头81YLVM4所出的那件及高骈遗址的那件,由于表现的是神鸮之首不包括神兽的成分,所以若表现其身的话,则可能是鸮身,不过考虑到鸟首龙身现象在良渚文化、龙山文化中有所发现,所以也不排除其也可以是龙蛇身。

5.另,在大甸子墓地彩绘牌饰中可辨明为蕴含神兽面的材料中(图十七:1、2),其上端有的也可以看出明显蕴含鸮的部分面盘等部分。还有的上端的羽冠不是明确的鸮之簇羽的自然造型,而是有所变形增饰的样子,不过总体上还是两组表示簇羽的羽翅纹之组合(图十七:3、4)。

五、关于二里头文化鸮文化的来源问题

1.我们在时代接近二里头文化的山东龙山文化、邓家湾石家河文化、谭家岭后石家河文化(图十八)、柳湾墓地马厂文化、齐家文化中发现诸多鸮文化元素,在中原仰韶文化中发现有一定的鸮文化素材,在中原周边的红山文化、良渚文化中也发现有丰富的鸮文化元素(良渚文化的所谓神兽纹,其双目实际为鸮目,双腿爪实际是鸮腿爪,羽翅纹实际是鸮羽翅,鼻子、獠牙、嘴巴实际是虎豹类造型,少量可能为猪的嘴巴獠牙造型。注意该类神面依然是鸮成分及神兽成分上下构图的流行风格),由此看来鸮文化在中国古代广泛存在。从具体的考古图像学讨论看,鸮文化元素还与熊、虎、鹰、神人、太阳有组合或融合现象。

2.二里头等文化牌饰中的鸮文化元素主要是鸮与熊、鸮与虎这类动物的组合,其中的神鸟神兽两组合形式、鸮与熊组合的形式非常明显地与红山文化、良渚文化中的鸮文化更为近似,这一现象出现的历史原因,值得我们高度关注。同时这类牌饰神面构图尤其是神面、羽翼纹等还具有非常明确的龙山时代及后石家河文化艺术风格,也值得我们予以特别重视。另,花地嘴遗址出土的“新砦期”绘于具有东方风格陶瓮上的神面、具有石峁文化风格的玉璋、具有后石家河文化或及石峁文化风格的鹰图像等等,也为我们讨论问题提供了更为广阔的时代背景。

3.二里头等文化中出现神面牌饰这一形式,有的学者认为起源于天山、齐家等地的文化。依据所述的讨论我们认为,以铜质板材作为图像的框架轮廓,确实有西方的因素,但是在板状器物上刻画神面则是山东等地龙山文化的传承。并且板状造型本身蕴含太阳内涵显然也是非西方传来的。同时这些图像的构图技法及构图风格显然也不应是来自齐家或天山区域的,其图像中的鸮文化元素多是与其它动物组合来共同表现的,也非来自中原以西的文化因素。

4.龙山时代、后石家河文化、华西系统龙山文化有关神人等,常有羽冠、羽饰,并且不少还表现有来自鸮目及其面盘的“单旋形”——以眼睛为中心的一种造型,这说明这些神人的羽冠、羽饰除了有的与鹰有关外,有的是与鸮羽高度关联的。

综合地看,二里头文化牌饰的形成是综合的,其中的鸮文化图像细节表现艺术形式也不是来自三星堆、齐家、天山北麓有关文化的,而应与所述后石家河文化、山东龙山文化、夏家店下层文化等等密切相关。

六、关于镶嵌绿松石牌饰的性质及功能问题

1.鸮文化在世界各地分布非常广泛,最为主要的原因是因为鸮具有诸多原始社会人们认为非常神秘的特点:

(1)是候鸟,因此知天时,拟合生死交替和循环;

(2)黄昏和晚上出现,是白天晚上之阴阳结点的终始者。马王堆一号墓帛画上鸮与凤凰位于天上和阴间的交界面两侧,这一“阴阳两隔”象征的意义明确无疑;

(3)夜间能够飞翔行走无碍,活跃于死者所在的另一个世界,也是阴界灵魂的主要导引者;

(4)耳聪目明,行走悄无声息,具有圣者神灵的特征,尤其是晚上太阳的象征物。有学者认为马王堆一号墓帛画上神龟所负之鸮正是晚上太阳的象征,甚是。这样利于其照亮另一个“人间”,也利于阳气在另一个世界生发,促使死者复活再生;

图十五

图十六

图十七

图十八

(5)鸮目的光亮,可以看透识别一切,具有辟邪、祛除不祥和厌胜的作用。世界各地的巨目神有不少具有这一功能,石峁城墙上的菱形双目即有这一功能,类似佛教中的“般若眼”。

(6)鸮为卵生,与卵生类神话可以关联,可能有再生的象征意义。当然从马王堆帛画中的鸮看来,古人论及鸮时主要还是强调其活跃于另一个世界的,是另一个世界的引导者。

(7)从马王堆帛画看,鸮也象征另一世界的太阳,常由神龟负载以游,与几千年前凌家滩文化神龟负太阳玉版的龟·太阳组合之内涵很相似。史前不少墓中随葬玉龟、陶龟应也包括在另一个世界运载太阳有关内涵。有的还随葬一对鼋,与马王堆帛画另一个世界中左右对称的运太阳之龟有类似的地方。不过红山文化牛河梁遗址一座墓葬中死者左右手持玉鼋的现象,与《山海经》中记载的持龟之神巫相似。这也从另一个角度说明巫持神龟或鼋行为的内涵中可能也包括另一个世界太阳顺利运行以使另一个世界也可有生机的意思。

2.虎具有象征魂归之西方世界的作用,汉画像石中鸮龟的题材常与白虎关联。当然虎也是威武勇强的象征。熊是冬眠动物,具有死而复生的能力,同时像虎一样也很威武。

3.龙蛇多活跃于水中,也能飞于天上。内蒙古小山陶尊上的猪首鸮耳飞龙、有翼鹿龙、汉代画像石中的龟蛇鸱组合、良渚文化中的以龙蛇形表示的以太阳为中心的光气之图像等等也说明龙蛇可以飞天,可以与太阳关联等等。另龙蛇有蜕皮和冬眠习性,显然也具有再生及生死循环的象征意义。

4.龙山时代存在鸮位于神人首或神虎首的玉器(图十八),与死者随葬有鸮文化元素的牌饰组合有某些类似,显然也是说明神人有鸮的保护或具备运用鸮的这些神圣功能之一部分或全部。

5.从夏家店下层文化大甸子墓地彩绘牌饰看,其都存在于随葬的器物上面,显然为随葬品而非巫师“工具”之类,与青铜器上的蕴含鸮文化元素的“饕餮”类似。这类彩绘牌饰与二里头等文化中的镶嵌绿松石牌饰图像造型本质是一类的。

综合地看,二里头等文化中的镶嵌绿松石牌饰,蕴含着明显的鸮文化元素,其作为死者随葬之物,应该是这类死者生前的工具,尤其从龙山时代有的玉神人神虎头立鸮神的图像看,更是如此。当然,由于鸮本身功能众多,其与其它特殊动物构成组合,保护死者、帮助死者、辟邪趋祥等也应是其重要功能。

另,三星堆文化高骈铜牌饰上端为凹弧形,应是璋形首。考古学中发现过梯形玉刀与尖首玉圭一体化现象(像石峁等遗址发现多件玉刀的一端为尖首圭形)、尖首玉圭与玉璋一体化现象(金沙遗址发现过一件弧刃玉璋的下端为一尖首玉圭,另考古学中发现诸多玉戈有牙璋之扉牙的)、玉柄形器与尖首玉圭一体化现象(郑州商城遗址发现柄形器一端为玉戈,其他遗址也曾发现过一件柄形器上端为尖首玉圭形),因此高骈这一铜牌饰应是牌饰与璋的一体化现象。璋不仅是祭山等之物,也可以供太阳等神依凭往来,这与鸮可以代表晚上的太阳之内涵是契合的。当然,璋有刃,也拟合了钺、铲等威武之利器的特征及内涵。这是高骈这一铜牌饰的更为独特的一项内涵。

关于二里头等文化牌饰中的图像及其代表的神物,笔者曾经在《大甸子墓地陶器上的特殊彩绘》(《古代文明》第4辑)、《三星堆、金沙一类奇异玉器内涵、定名及相关问题研究》(《古代文明》第7辑)、《鸮与早期神面及三代“饕餮”关联新论——鸮文化鉴赏之十二》(《华夏文明》2017年第11期)等文中有讨论。其实学术界对于这一问题早已高度关注,简要提及的有:

林巳奈夫早在1990年弘文馆出版的《中国古玉研究》(汉语版由杨美莉译,台湾国际图书出版,1997)一书中已论及沙可乐所藏的二里头文化牌饰,多年后他又在《神与兽的纹样学——中国古代诸神》(常耀华等译,生活·读书新知三联书店,2009)一书中再谈二里头等文化中的牌饰;李学勤《论二里头文化的饕餮纹铜饰》(《中国文物报》1991年10月20日)、《从一件新材料看广汉铜牌饰》(《中国文物报》1997年11月30日)等文章对于这一特殊器物在国内率先予以研究,具有一定的初创性和引领性;杜金鹏《广汉三星堆出土商代铜牌浅说》(中国文物报》1995年4月9日)是较早关注三星堆铜牌饰的专题研究;孙守道《“玉熊神”考》(《自然と文化》第64期)认为本文图八:2之二里头发现的第二件牌饰图像为熊,具有一定卓识;陆思贤《二里头遗址出土饰牌纹饰解读》(《中原文物》2003年第3期)一文也表示赞同;赵殿增《三星堆与二里头铜牌饰研究》(《殷商文明暨纪念三星堆遗址发现七十周年国际学术研讨会论文集》,社会科学文献出版社,2003)讨论了两种文化牌饰的联系和地方特征;朱乃诚《二里头文化“龙”遗存研究》(《中原文物》2006年第6期)认为二里头牌饰神物具有龙的属性;杨美莉《中国二里头文化の象嵌トルコ石铜牌》(《MIHOMUSEUM研究纪要(3)》,2002)一文对于牌饰予以了系统的探讨,并认为二里头文化铜牌饰中的似乎是熊的神物应是一头双身蛇。林巳奈夫2004年又发表观点认为二里头文化牌饰中的神兽应该是貘((日本)林巳奈夫《神与兽的纹样学》,常耀华等译,生活·读书·新知三联书店出版,2009年)。其实早在1999年在我国河南安阳召开的纪念殷墟甲骨文发现一百年国际学术研讨会上,杨美莉女士已经就这一问题宣读了论文;王青《镶嵌绿松石牌饰的初步研究》(《文物》2004年第4期)认为美秀博物馆所藏的那件为龙,并且还是有双角的雄龙,该文还认为庄浪博物馆所藏的那件眉首以上为羊角形,A型牌饰为高冠神像。该文资料全面,论证系统;叶舒宪《二里头铜牌饰与夏代神话研究——再论“第四重证据”》(《民族艺术》2008年第4期)认为二里头文化三件代表性牌饰所表现的神像分别是熊、虎、鸮,发挥了学贯中西的学术功力,给牌饰研究学界以新的思考;王青《记保罗·辛格医生所藏第二件镶嵌铜牌饰》(《中国文物报》2010 年9 月17 日第7 版)认为赛克勒博物馆所藏第一件、辛格收藏第二件、二里头84VIM11:7 这件均为一首双身龙,见解较为新颖;陈小三《试论镶嵌绿松石牌饰的起源》(《考古与文物》2013年第5期)探讨了牌饰来源的新途径;王爱民《二里头81YLVM4:5镶嵌铜牌饰为鸱鸮说》(《华夏考古》2017年第1期)认为二里头81YLVM4:5这件铜牌饰塑造的是一只鸱鸮,也即猫头鹰的正面形象。鸱鸮作站立状,大致可以分为头、身体两部分。头部阔大,面盘圆形,两眼圆而有神。头顶上部羽冠突起。脑后羽毛上部形成向内弯曲的耳状毛角,分布于羽冠两侧。鸟体的下部主要突出了翅膀及鸟爪。翅膀由体侧羽毛下延而成,勾云状向腹部翻卷。腿爪自腹部羽下伸出,两腿向上,双爪朝向内侧,脚爪内勾,似攀附树枝状。该论证虽然对于图像下端的论证有误,但是对于整个图像所作的的细致化判读还是很难得的。

至于今天,学术界关于牌饰(铜、陶、彩绘等形式都有)的研究视野、角度及成果已非常广博和丰富,牌饰的重要性已不容置疑,很有必要在适当的时候召开国际专题学术会议。