日本稻米价格与收入补贴政策的演进过程及战略创新

李东坡 南石晃明 长命洋佑

2012年12月开始执政的第2次日本安倍内阁,为加速经济复兴提出了被称为“安倍经济学(「アベノミクス」)”的系列量化宽松政策。2013年1月,安倍在上任后首次施政演说中提出要射出“三支箭”来促进经济复苏,包括宽松的货币政策、积极的财政政策和刺激民间投资的成长战略[1]254。2013年6月发布的《日本复兴战略(「日本再興戦略」)》,被视为第三支箭“成长战略”的行动纲领。其中,农林渔业发展目标包括到2020年,农业及关联产业(即6次产业)的市场规模由1万亿日元增加到10万亿日元,农林水产品和食品的出口额由4 500亿日元增加到1万亿日元;10年内实现农业和农村收入的整体翻番。作为具体对策,《日本复兴战略》提出到2023年,使全国80%耕地向“认定农业者(「認定農業者」)”和以村庄为基础的“集落营农(「集落営農」)”组织等农业经营骨干(「担い手」)集中,水稻的生产成本比2011年降低40%,法人化农业经营体增加到5万家[2]。

2011年,耕地向农业经营骨干的集中率已经从2001年的27.8%(134万公顷),增长到的48.1%(221万公顷)。此后在经历几年停滞后,伴随着补贴制度调整和“农地中介管理机构(「農地中間管理機構」)”的设立等又再次增长。2016年,这一比率达到52.3%(235公顷)[3]45,与《日本复兴战略》确定的2023年预期目标相差27.7%。2011年,日本农户每公斤糙米的平均生产成本是267日元。按照降低4成的目标,2023年平均生产成本应该降低至约160日元。2015年,每公斤糙米平均生产成本为257日元,比2011年下降不足4%[4],需要继续压减37.7%。按照日本农林普查的定义,农业经营体(「農業経営体」)包括经营耕地面积3公顷以上,或者农产品年销售额在50万日元以上,或者受托从事农业生产的经济体。其中,法人化经营体包括公司法人(主要是股份公司)、农业组合法人和农协法人等。2015年,法人化农业经营体总数为2.7万,相当于2023年预期目标的54%[5]。

因此,按期完成预定目标存在较大压力。其中关键原因是农产品价格和农业收入偏低,导致劳动力和资金等向其他产业转移。2015年,经营型农户平均每年收入496万,其中农业收入153万,占总收入的30%[6]。农业产值占家庭年收入50%以上的主业农户(「主業農家」)仅占经营型农户的22%[5]。作为最主要粮食作物,水稻价格长期低于生产成本,依靠限产和财政补贴维持生产经营。2010—2015年,每公斤水稻糙米平均收购价格为204日元。如果将自有资金利息和自有土地地租折价算入生产成本,则每公斤水稻糙米亏损59日元。即便只算实际支付成本,每公斤水稻糙米仅盈利38日元。5年间每公顷均产5 227公斤,则按照目前2公顷的平均种植面积计算,年纯收入不过40万日元,低于2015年全国工薪家庭(「勤労者世帯」)月均46.9万日元的收入水平。在过去几十年里,受党派更迭和国内外经济形势影响,日本农产品价格和收入政策几经波动。特别是日本政府在积极推动太平洋伙伴关系协定(TPP)生效,并承诺增加从美国和澳大利亚等国稻米进口数量。从2018年起,正式废止坚持了近半个世纪的限制水稻种植面积和对主食用大米生产的直接补贴政策。米价和稻农收入保障问题引起社会各界普遍关注。

三岛为分析应对加入TPP对日本农业的冲击,回顾了农产品价格和收入政策的演变过程和可能的调整方向[7]91-128。北出在2018年取消水稻限产保护的生产调整背景下,重点考察了价格政策对水稻经营收益的影响、对比了自民党和民主党农业收入补贴制度的优缺点[8]11-36。真嶋比照美国农业生产成本补偿制度,着重指出了日本农产品价格补贴政策与生产成本剥离、加重农户缴纳基金负担等方面存在的问题[9]31-41。本文研究目的是在已有研究基础上,系统梳理多半个世纪日本稻米价格和收入补贴政策的演进过程,分析其产生的背景、主要内容和对农业生产经营的影响,并展望其在新形势下的战略创新和政策的调整方向。

一、价格制度的演进过程

(一)粮价管制与生产调整政策

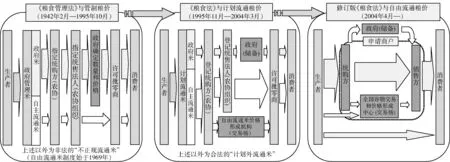

日语中稻米又称“银舍利(「銀シャリ」)”,显示出其对于日本人生活不可替代的重要意义。“天下农政半米仓”,稻米的作用甚至超出粮食供给和农户收入,关乎社会稳定和人心向背。江户时代(1603—1867年)的石高制,就是用稻米产量来表示土地面积和价值,作为分封大名和武士以及农民纳税的依据。日本政府对粮食流通的介入始于1921年4月公布的《谷物法(「米穀法」)》。其背景可以追溯到1918年因为稻米价格暴涨引发的大规模暴动,以及“一战”后粮价的剧烈波动。此后几经修改,确立了政府以统购统销的方式干预粮食流通的法律基础。“二战”期间,面对粮食供应的严重不足,为稳定粮价和促进粮食生产,以1942年制定《粮食管理法(「食糧管理法」)》为标志,正式开始了政府统一管制粮食价格的时代。主要特征是生产者必须将稻米销售给政府,否则面临刑罚或罚款。政府设立粮食管理特别预算(「食糧管理特別会計」),以较高的米价(即生产者米价,「生産者米価」)买进稻米,然后再通过农协组织和经登记许可的经销商,根据政府确定的较低价格(即消费者米价,「消費者米価」)、按配给比例销售给消费者,中间差价由财政负担(图1)。战后,在此政策刺激下,农户种粮积极性极大提高,加之化肥的大量施用和农业机械化的推进,水稻产量迅速增长。特别是1955年以后,随着稻米持续获得丰收,该制度对保持粮价稳定的作用日益显现。1960年,开始采用“生产成本+收入补贴(「生産費·所得補償」)”的方式来确定稻米生产者价格。即以肥料、农药和机械折旧等费用,加上依据用工量和城市制造业平均工资折算的人工成本,再按照水稻产量计算的价格。这样既可以维持水稻再生产,又能够保证农业从业人员获得不低于城市工人平均水平的收入。此后,由于农作物品种改良和农业机械等技术进步,以北海道和东北地区为代表、农业生产规模急剧扩大。1967年,稻米获得大丰收、自给率也达到100%。此后几年持续丰产,政府稻米库存量迅速增加(图2)。1969年,水稻播种面积从1942年300万公顷增加至317万公顷,每公顷单产由3 290公斤增至4 350公斤。水稻生产过剩和大量陈米处理等问题日益凸显,粮食收购预算赤字也初步扩大。1969年,开始允许部分稻米通过经销商间直接议价、自主流通,粮食管制出现缓和。自主流通米的流通渠道和政府米基本一致,只是价格由供求双方协商确定。

数据来源:农林水产省粮食流通状况相关资料[10]。图1 日本粮食流通基本法与粮价决定制度的变迁

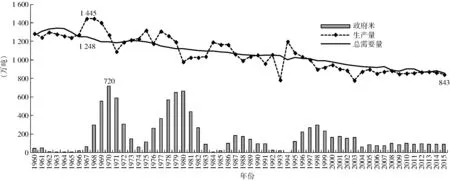

与此同时,随着饮食习惯的西化和多元化,人均稻米消费量在1962年达到峰值的118.3公斤(总消费量1 341万吨)后逐渐下降。1967年,大丰收后的稻米产量超过1 445万吨,而当时年消费量只有约1 248万吨。加之此后3年连续水稻丰收,1970年政府库存量达到720万吨(图2)。为了缓解库存和收购资金压力,在上一年试点基础上,1971年3月发布《稻米生产调整与稻作转换实施要领》,正式开始实施压缩水稻栽培面积、鼓励改种其他作物的生产调整(「生産調整」)政策,并延续至今。核心内容是政府每年11月确定下一年水稻生产目标,然后通过都道府县和各级农协分配到农户,并发放奖励金引导其改种麦、豆、牧草等作物。此后虽然在经历几次全国性大的歉收后略有恢复,水稻种植面积整体保持稳步减少趋势。2015年降至161万公顷,仅相当于最高值(1969年)的51%;水稻总产量为843万吨糙米,是最高值(1967年)的58%(图2)。

数据来源:农林水产省稻米相关资料(2017年3月)[11]。图2 1960—2015年日本稻米总生产量、总需要量作况和政府米库存量的推移

1972年,修改后的《物价统制令》将消费者米价全面自由化,库存压力日益减小。此后,粮食管理制度结合供求形势不断调整。1981年6月,《粮食管理法》得以全面修改,明确坚持粮食自由流通、实施流通业者许可制度,并允许非常时期实施粮食配给制。政府对粮食流通的职责实现了由“统制”到“管理”的转变。延续了几十年的稻米配给制度被彻底废止,粮食流通市场进一步扩大。1990年,设立“自主流通米价格形成机构(「自主流通米価格形成機構」)”,并引入米价招投标制度。此时,政府管理米在全部流通中的比率已经缩减至不足20%。

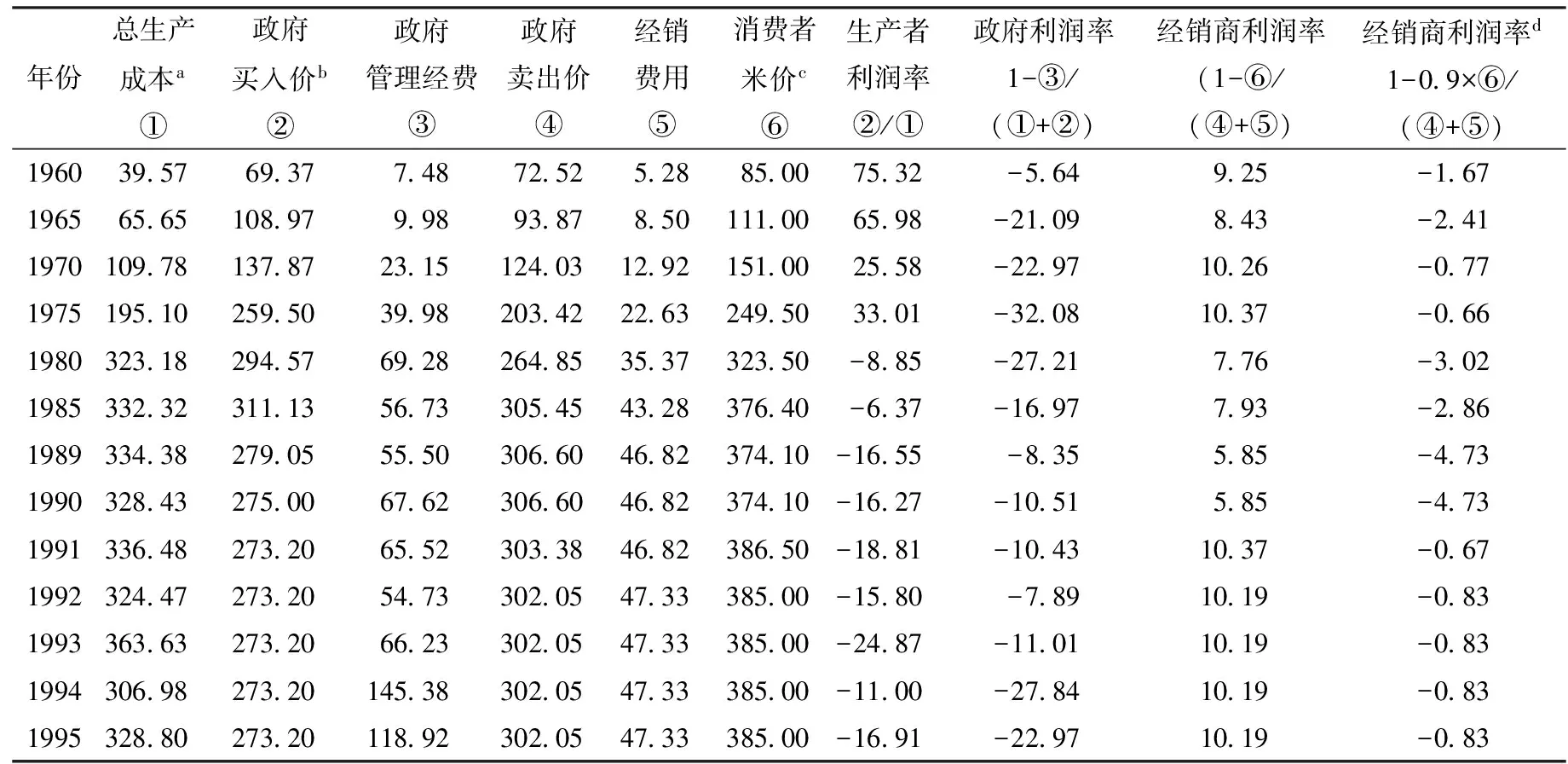

粮食管理制度与生产调整政策的实施,对维持粮食价格、保障粮食稳定供给发挥了重要作用;也有利于保障农户收入、缩小工农差距和维护社会稳定,为经济高速增长提供了物质支持。截至1975年,政府确定的生产者米价都可以抵偿全部生产成本,并有不低于25%的盈利(表1)。20世纪80年代,随着农业与国际市场接轨思潮的兴起,政府买入价增长速度低于成本上涨速度,后来甚至出现下降。在《粮食管理法》实施的最后6年(1990—1995年),每公斤糙米政府收购价维持在273日元以上,仅够抵偿除去自有耕地地租和自有资金利息折价后的实际支出成本。政府确定的消费者米价也比较低,经销商只能微利运行。即便假定按照精米和糙米1∶1比例(现实中是不可能的)计算,经销商利润率最高也不过10%左右。如果按照1公斤糙米出0.9公斤精米的标准计算,则会出现负值(表1)。因此,从农户和销售商两方面来看,政府的稻米收购价格都偏低,甚至难以抵偿成本。其背后重要原因在于,政府当初确定生产者米价时,是以地租和各种投入都比较低的劣等地为基础计算的生产成本[8]33。

表1 1960—1995年水稻糙米的政府买入、卖出和消费者价格及利润率的推移 (单位:日元/公斤,%)

a:包含自有耕地地租和自由资金利息折价;b:又称生产者米价;c:每公斤精米价格;d:按照1公斤糙米出0.9公斤精米试算

数据来源:农林水产省历年相关资料

即便如此,政府长期以“高买低卖”的方式统购统销稻米,还是背负了巨大财政赤字。政府统销稻米由于保管周期长、多品种混杂等原因,容易导致变质和口味变差。部分消费者转而购买优质稻米,导致稻米自由流通规模扩大。此时,政府依然坚持的自主流通米总量管理已经不能适应形势发展,“黑市”交易规模持续扩大。1993年,水稻大减产引发了米价高涨和进口米大量涌入。1995年1月,乌拉圭回合农业协议生效,日本开始按照最低配额(「ミニマム·アクセス」)增加从美国、泰国和澳大利亚等国家进口稻米。负重前行的粮食管理制度迎来了低价进口米的挑战,引发社会各界更广泛诟病。1995年10月,《主要粮食供求及价格安定法》(「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」,简称《粮食法》)正式实施,《粮食管理法》被彻底废止、稻米价格制度进入新时期。

(二)自由流通与完全议价体制的确立

《粮食法》废除了政府统购统销,将自主流通米更名为计划流通米,包括政府米和自主流通米,从法律层次明确了市场机制对稻米价格形成的决定性作用。此时,计划流通米已经渐成为流通中的主流。对政府米进行统购统销的农协组织由指定制改为登记备案制,与有资质的批零商之间谈判确定价格后完成交易(图1)。此后,政府对稻米流通和供求的调整作用逐渐弱化,转而主要负责粮食应急储备和根据国际协议进行粮食进出口调控。作为农林水产省的决策咨询组织,曾经长期对政府米价起决定性作用的米价审议会(「米価審議会」)也在1999年被撤销。

2004年,《粮食法》经过大幅度修订,将计划流通米和计划外流通米统一为“民间流通米(「民間流通米」)”;包括替换出的政府库存米在内,粮食购销资格向申请登记的全体商户放开;由政府确定生产者米价和消费者米价成为历史,计划流通制度被废除。同年,“自主流通米价格形成机构”更名为“全国谷物交易和价格形成中心(「全国米穀取引·価格形成センター」)”,稻米完全与政府脱钩进入自由流通阶段。2006年开始,稻米价格由农协等生产者团体和批发商直接协商(「相対取引」)决定(图1)。政府储备米实行5年轮换制,每年替换出库存量的20%投放市场,一般用做动物饲料。2007年,粮食管理特别预算与农业经营基础强化措施特别预算(「農業経営基盤強化措置特別会計」)合并,成立粮食安定供给特别预算(「食料安定供給特別会計」)。2011年,全国谷物交易和价格形成中心被撤销,稻米流通彻底进入协商议价时代。

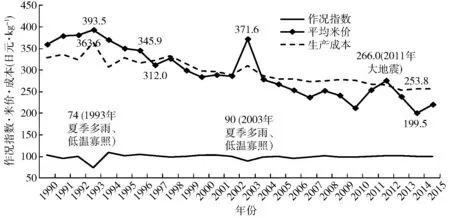

图3绘出了从1990到2015年水稻作况指数(即当年产量与平年产量的比例)、生产成本和稻米价格的变动趋势。除个别年份减产和受地震等影响出现大的波动外,水稻生产成本和平均价格均呈现递减趋势。其中,每公斤糙米价格从393.5日元跌至199.5日元,减少49.3%;生产成本由363.6日元跌至253.8日元,减少30.2%。米价和生产成本的变异系数分别是16.3%和8.1%,前者波动程度远大于后者。25年间,平均米价只有9年(1990—1996,2003和2012年)高于生产成本,其他年份均低于生产成本。特别是1995年《粮食管理法》被废止后,米价下降速度加快。主要原因是稻米消费量继续减少的同时,取消政府收购和增加进口稻米引起了市场供应量的增加。此外,伴随粮食法更替,稻米零售登记制度被取消,超市等大规模零售商采购渠道增多、批发商被迫进一步降低价格。2004年生产者米价被取消后,市场价格失去这一重要参照标准后加快下降。适应世贸组织(WTO)新规则的限制,政府支持农业生产的重点由价格保护转向收入补贴。

说明:(1990—2005年是自主流通米价格形成机构公布的生产者米价,2006年开始是生产者团体和批发商直接协商价格)。数据来源:农林水产省历年相关资料。图3 1990—2015年日本平均水稻作况指数及每公斤糙米平均生产成本和价格

二、农业收入补贴政策的演进过程

(一)价格政策到收入补贴政策的转换

稻米价格体制调整的背后,反映了20世纪90年代以来农业政策的基本理念向市场原理的过渡。1961年颁布的《农业基本法(「農業基本法」)》,根本目的是在经济高速发展的背景下,通过维持农产品价格缩小工农收入差距。从实施效果来看,在提高农业生产力和农户收入水平的同时,在客观上造成农产品价格高位运行,削弱了日本农产品在国际市场上的竞争力。1999年开始实施的《粮食、农业和农村基本法(「食料農業農村基本法」)》则在接受乌拉圭回合农业协议基础上,侧重于依靠发挥市场机制、缩小农产品内外价格差。乌拉圭回合农业协议将农业价格支持政策列为应予削减的“黄箱政策”,而将对农户的直接收入补贴列为可以保留的“绿箱政策”。因此,日本政府逐渐放弃了农产品政府定价,在完善市场价格调控机制的同时,依靠收入直接补贴缓解价格下降对农业生产的冲击。

(二)自民党政府前期的收入补贴政策

1997年,每公斤水稻糙米价格由上一年的346日元下降至312日元,降幅近10%(图3)。当年11月,日本政府发布《新水稻政策大纲》(「新たな米政策大綱」),从次年开始实施。主要内容除了扩大改种(「転作」)其他作物面积外,还包括被称为“稻作经营安定对策(「稲作経営安定対策」)”的收入补贴机制。具体实施过程是,首先计算主要流通稻米品种最近3年的平均价格。然后,以此为基准价格根据各自产量,按照农户出资2%、国家财政配套6%的标准,为每个农业经营主体建立“稻作经营安定资金(「稲作経営安定資金」)”账户。在相应品种当年市场平均价格低于基准价格时,从账户中提取资金补贴农户价格差额的80%。在水稻价格持续下降的背景下,按照最近3年平均值计算的基准价格也在逐渐下降。有鉴于此,在延续此价格计算方法的同时,后来提高了财政出资比例,并把价格差额补贴标准增加到了90%。

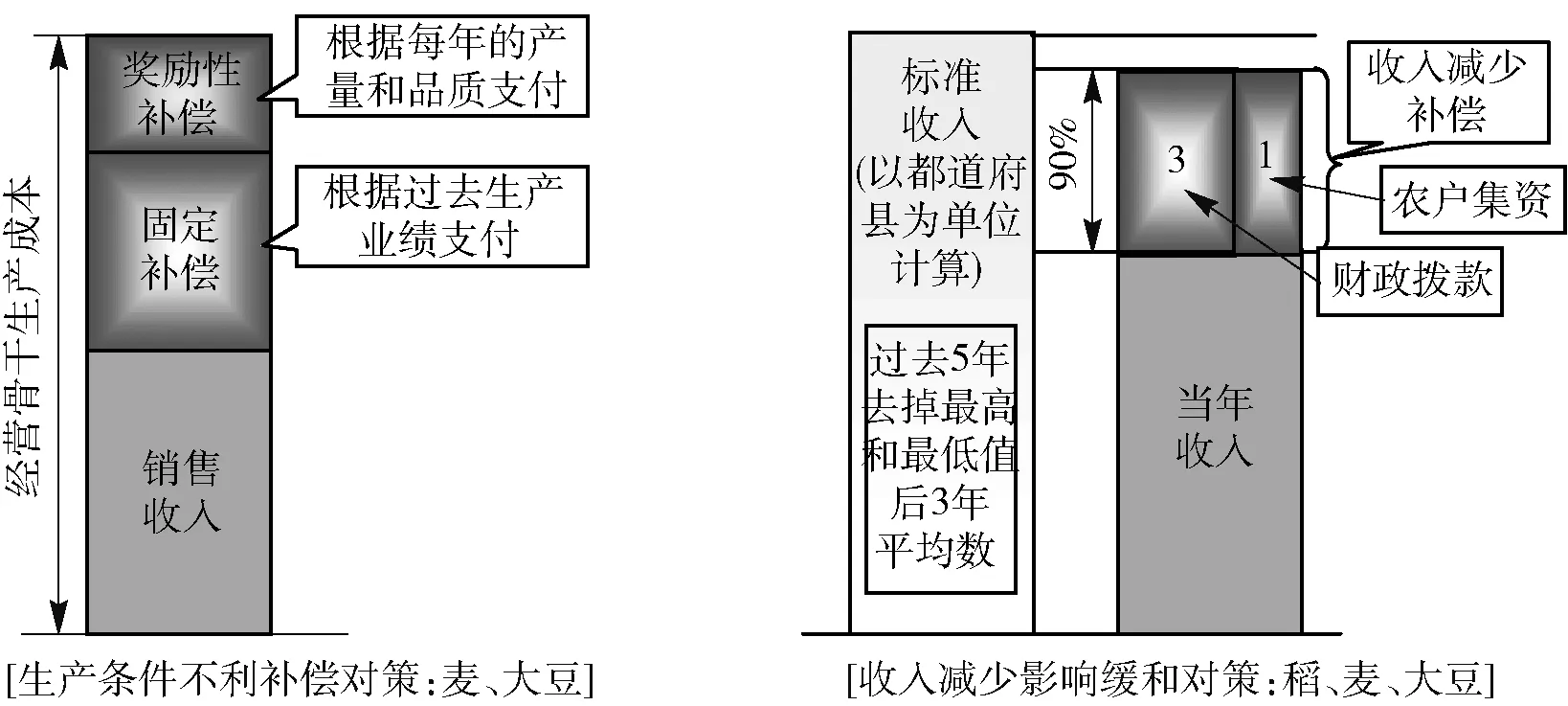

2007年,农业收入补贴方式迎来了大的变革,开始实施“水田、旱作经营收入安定对策(「水田·畑作経営所得安定対策」)”、又称“品目横断经营安定对策(「品目横断経営安定対策」)”。不再按照不同作物(品目),而是以经营体为单位进行补贴。补贴对象仅限于都府县耕地面积4公顷以上(北海道10公顷)、经市町村认定的认定农业者,以及20公顷以上的集落营农组织。补贴内容和方式主要包括两个方面:针对麦类和大豆(不包括酿造啤酒用麦、黑大豆、育种用麦和大豆)的“生产条件不利补正对策(「生産条件不利補正対策」)”和针对水稻、麦类和大豆(不包括酿造啤酒用麦、黑大豆、育种用麦和大豆)的“收入减少影响缓和对策(「収入減少影響緩和対策」)”。前者将经营骨干的销售收入不能抵偿的生产成本分为两部分进行补贴:固定补贴金根据2004—2006年的单位面积产量和销售额发放,奖励性补贴金按照每年的实际产量和品质发放。后者按照农户和国家财政按照1∶3的比例出资成立补贴基金,再以都道府县为单位、分作物品种计算过去5年单位面积销售额去掉最高值和最低值后的3年平均数,并与各农户种植面积相乘作为标准收入。在当年销售收入低于标准收入时,从补贴基金拨款对其差额的90%予以补贴(图4)。

资料来源:农林水产省相关资料。图4 自民党政府经营收入安定对策补偿标准及对象作物

这次政策改革上调了补贴对象标准,有利于“农业生产要素向具有较高生产效率和稳定性的农业经营体集中(《粮食、农业和农村基本法》)”。另一方面,该补贴政策将为数众多的小规模农户排除在外,动摇了当时自民党的“票箱”基础。根据农业普查数据[5],2010年认定农业者为25万,不足当时农户总数的10%。民主党(2016年3月与维新党合并组建自民党)提出了以农户为单位的收入补贴制度,并在2009年夏季国会选举中赢得了执政权。

(三)民主党政府的收入补贴政策

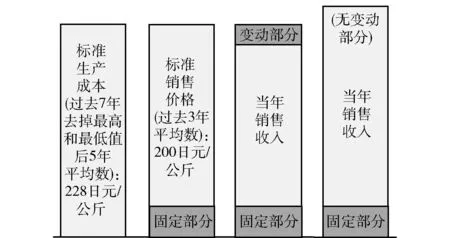

执政之初,民主党政府提出要实现公共预算投资重点“从钢筋混凝土到人(「コンクリートから人へ」)”的转变,即压缩基础设施建设、增加社会保障和民生领域投入。作为其中重要一环,2010年共计安排5 618亿日元预算用于推行农业者户别收入补贴制度(「農業者戸別所得補償制度」)。主要包括两个方面:“水田利用自给力向上补贴(「水田利活用自給力向上事業」)”和“稻米户别收入补贴(「米戸別所得補償モデル事業」)”。前者调整自民党时期的“水田转作交付金”政策基础上,以麦类、大豆、饲料作物、饲料稻米、米粉用米、加工用稻米、荞麦、油菜等为对象,按照每公顷20~80万日元标准发放奖励金。后者以主食用水稻为对象,以参与生产调整(限制水稻种植面积)的农户为单位、发放足以弥补其标准生产成本的补贴。标准生产成本是在调查过去最近7年(2002—2008年)稻米生产成本基础上,去掉最高值和最低值后计算的5年平均值。标准销售价格则是过去最近3年(2006—2008年)的平均值。在这次试点中,每公斤水稻糙米的标准生产成本和销售价格分别是228日元和200日元,每公顷产量约为5 280公斤。据此算出的价格补贴标准是每公顷15万日元,作为“稻米收入补贴交付金(「米の所得補償補償交付金」)”的统一标准,根据去除0.1公顷自用后的播种面积向农户发放。在此基础上仍不能弥补标准生产成本的农户,则由国家财政负担的“米价变动补充交付金(「米価変動補てん交付金」)”予以补贴(图5)。2011年,这种补贴方式推广到了麦类、大豆、甜菜、淀粉用马铃薯、荞麦和油菜等旱作作物。

资料来源:农林水产省相关资料,其中固定部分为15万日元/公顷。图5 民主党政府的农业者户别收入补贴标准

与自民党的“水田、旱作经营收入安定对策”相比,民主党的“农业者户别收入补贴政策”的对象涵盖所有从事水稻生产的经营型(即经营耕地面积在30公顷以上或农产品年销售额不低于50万日元)农户。2010年共惠及130万农户,占经营型农户总数的80%。补贴标准也采用了相对固定的“标准生产成本”,涵盖了自有资金利息和自有耕地地租折价,并安排“米价变动补充交付金”补贴价格变动的不利影响。但是,在稻米价格不断下降的背景下,与标准销售价格之间的差距也会日益增加,从而加大差额补贴的财政负担。这一点也成为自民党批判的重点。

(四)自民党政府重新执政后的收入补贴政策

2012年12月,自民党在国会选举中获胜重新夺回执政权后,便开始制定新的政策来取代民主党的农业者户别收入补贴政策。由于来不及修改预算编制,2013年延续了民主党的收入补贴政策,只是将名称改回“经营收入安定对策”,将“稻米收入补贴交付金”改名为“稻米直接支付交付金(「米の直接支払交付金」)”。2013年12月,发布《农林水产业和地域活力创造计划(「農林水産業·地域の活力創造プラン」)》,提出了农林水产业改革的目标和具体措施。其中涉及农业收入补贴政策的改革包括:(1)将“稻米直接支付交付金”减半为每公顷7.5万日元,并于2018年全面取消。主要理由是其将大量小规模农户列为补贴对象,不利于农地流转和规模化经营。在此补贴标准调整的影响下,2014年该项预算比上年缩减51%降为806亿日元。受种植面积减少等因素影响,2016年进一步缩减为723亿日元。(2)2014年4月开始,取消“米价变动补充交付金”。主要理由是这部分由国家财政负担、对米价低于标准价格引发的收入损失予以全额补贴,不利于激励受补贴对象努力改进生产经营;(3)恢复“经营收入安定对策”,农业收入补贴的对象由全体经营型农户再次缩减为认定农业者、集落营农组织和经认定的新进务农者(「新規就農者」),并从2015年开始,取消耕地面积限制,提高生产条件不利耕地的补贴标准。

调整改革后,参加生产调整的农户可以按照每公顷15万日元标准获得直接补贴,当市场价格低于标准价格时还可以获得相应的“收入减少影响缓和补贴”。由于这两类补贴类似于图5中的固定部分和变动部分,又分别被形象地称为“穿鞋(「ゲタ」)对策”和“戴帽(「ナラシ」)对策”(两词原意分别是“木屐”和“平均”,此处为意译)。

三、稻米价格和收入补贴现状及战略创新

(一)主食用稻米价格和收入补贴现状

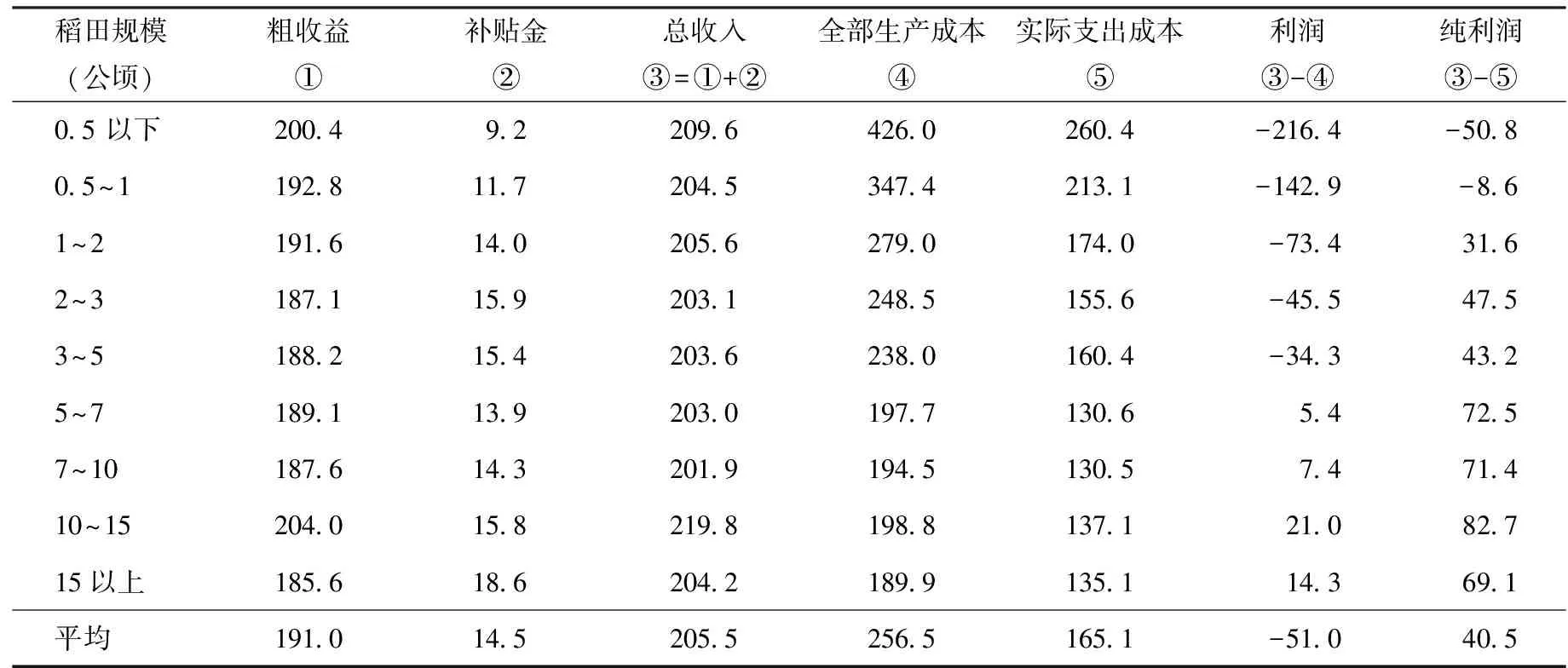

2015年,每公斤水稻糙米的平均协议价格和生产成本分别是219.6日元和256.5日元。表2计算了不同经营规模水稻平均收入、生产成本及利润。其中,粗收益是稻米的实际销售价格扣除销售成本后的数额。因此,平均粗收益小于当年的市场平均协议价格。由于不同规模农户的销售成本在运输、管理等方面存在差异,平均每公斤稻米粗收益略有不同,且整体随着生产规模扩大而减少。补贴金包括“直接支付交付金”和“收入减少影响缓和补贴”在扣除农户集资后的折算额。虽略有波动,补贴金大体上随着生产规模扩大而增加。总收入是粗收益和补贴金的合计。全部生产成本扣除自有土地地租和自有资金利息折价后为实际支出成本。总收入与这两类成本的差额分别是利润和纯利润。将每公斤糙米的总收入与全部生产成本相比,平均亏损51日元,稻田规模在5公顷以上才有盈利;与实际支出成本相比,则平均有40.5日元利润,1公顷以上即有盈利(表2)。

表2 2015年不同经营规模水稻平均收入、生产成本及利润 (单位:日元/公斤)

数据来源:农林水产省(2016b)稻米及麦类生产成本统计[4]。

(二)补贴重点投向新用途稻米和水田综合利用

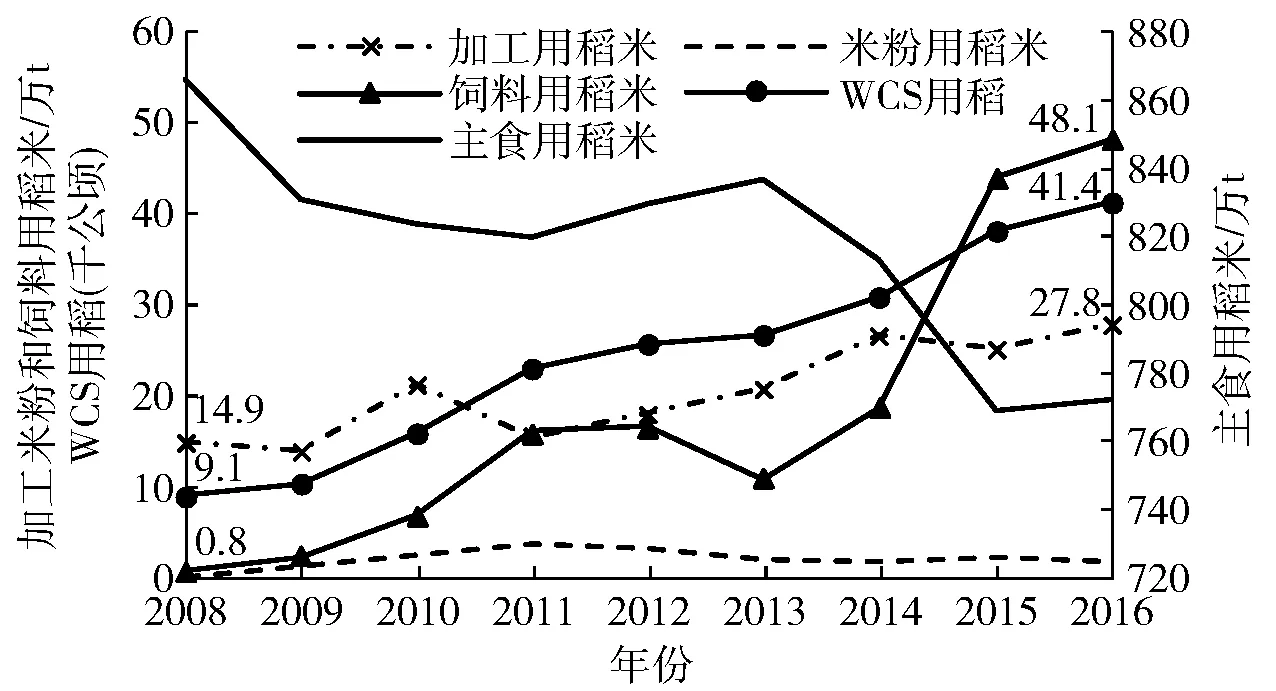

2009年,日本政府开始设立“水田综合开发直接奖励补贴(「水田活用の直接支払交付金」),鼓励改种饲料、米粉用米和青贮饲料(WCS)用稻,以及麦类、大豆和饲料作物等自给率较低的作物。2015年,主食用水稻种植面积141万公顷,比2009年减少18万公顷;占水田总面积的61%,比2009年减少6%。其中95.3万公顷获得直接补贴,占水田总面积的41%。用于酿酒、生产味噌、酱油的加工用稻米,以及米粉用米和WCS用稻等总计13.4万公顷,占水田总面积的6%。其中,对加工用稻米和WCS用稻的补贴标准分别是每公顷2万日元和8万日元;对饲料和米粉用稻米,则采用每公顷5.5~10.5万日元的浮动标准、种植面积越大则补贴标准越高。此外,还设立了专项补贴促进水稻和麦类、大豆轮作、不同用途水稻间作以及水稻和畜牧融合发展。2016年,用于水田综合开发直接奖励补贴预算共计3 078亿日元,是当年主食用稻米直接补贴预算的4.25倍;比2013年增加22%。该补贴方案实施以来,非主食用稻米产量迅速增加。2008年到2016年,饲料用稻米产量由0.8万吨增长到的48.1万吨,加工用稻米产量由14.9万吨增至27.8万吨,WCS用稻的种植面积由0.9万扩大到4.1万公顷(图6)。稻米新用途的开发利用能够化解主食用稻米产能过剩,促进畜牧、食品等关联产业发展。在主食用稻米消费量持续减少的背景下,也有利于更好应对废止生产调整政策后水稻总产量增加和TPP生效后稻米进口增加对水稻产业的冲击。九州等地部分农户通过主食用水稻、WCS用稻和畜产复合经营,通过销售水稻秸秆和大量施用堆肥增加了农业收入、降低了生产成本[1]92-105。此外,水稻和其他作物种植面积的扩大,还可以提高耕地利用率,充分发挥水田涵养水源、保护环境等多样功能。

数据来源:农林水产省稻米相关资料(2017年3月)[11]。图6 2008—2016年不同用途稻米产量及WCS用稻播种面积

(三)构建新型农业收入保险制度

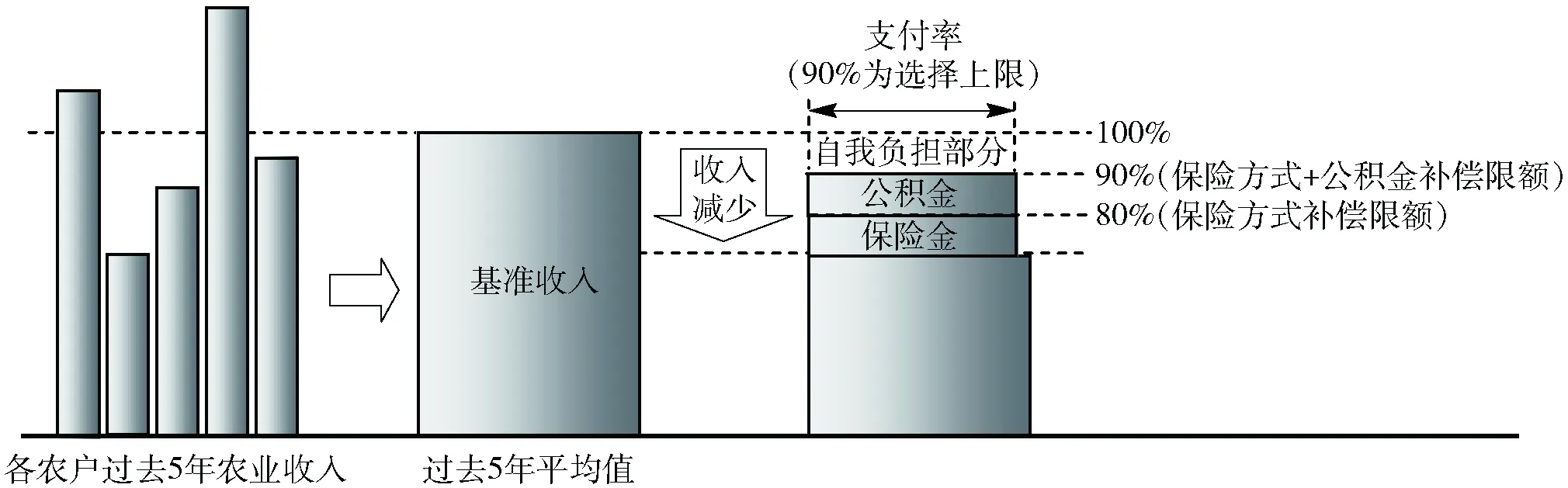

长期以来,日本主要依靠农业共济制度(「農業共済制度,NOSAI」)承担补偿农户意外损失、稳定农业经营和农产品供给的保险职责。根据保障对象不同,农业共济分为农作物、家畜、果树、旱田作物和园艺设施、建筑物以及农机具等多个种类。其中,农作物共济的保障对象包括水稻、陆稻和麦类,水稻种植面积0.2~0.4公顷(北海道0.3~1.0公顷)和麦类种植面积0.1~0.3公顷(北海道0.4~1.0公顷)的农户自动成为会员。稻麦种植面积合计0.1公顷以上的农户也可以自愿加入。赔付对象仅限于自然灾害引发的、可以准确认定的产量损失,并且以单项农产品为单位理赔[12]。近年来,日本政府考虑借鉴美国经验,在“收入减少影响缓和补贴”基础上建立新型的农业保险制度[9]33。2014年开始对1 000家农业经营体进行了可行性调查。2016年12月发布《收入保险制度相关的农业竞争力强化规划(「収入保険制度に関する農業競争力強化プログラムの内容について」)》,规定了构建农业收入保险制度的目标、步骤和主要内容。在进一步修改完善的基础上,将《农业保险法案》提交议会审议[13]。

与农业共济制度相比,农业保险制度的最大区别是以户为单位加入、理赔标的涵盖自然和价格等社会经济因素引起的农业收入损失。具有一定的经营管理能力、建有5年以上完整纳税申报记录(即“青色申告”)的农业经营体都可以申请加入保险。根据加入者的申报额确定过去5年间的农业收入,并以此平均值作为该经营体的基准收入。加入者根据选择的赔付方式与比例支付相应的保险费和公积金,国家财政分别给予50%和75%的补贴。当年收入下降到基准收入90%以下时启动理赔程序。保险方式以收入损失额的80%为限,公积金和保险金合计赔付上限为损失额的90%(图7)。例如,假定某经营体基准收入是1 000万日元,选择最高赔付标准时,实际负担的公积金和保险金的费率分别是1%和25%(扣除政府负担的1%和75%),保险费合计29.7万日元。当年收入850万日元时,则可以得到的补偿金额为45万日元[9,13]。2015年,建有5年以上完整纳税申报记录的农业经营体数量仅为约42万,在215.5万农户(其中133万经营型农户)和137.7万农业经营体中所占比例较低。同时,农业保险制度成立以后,还有诸多问题尚待吸收各方面意见加以研究明确。主要包括如何调整与现行农业共济制度的关系,既增强农业收入保障能力又避免财政多重补贴;怎样充分发挥农协组织作用、促进更多农户建立健全会计和税务申报体系,从而提高农业保险覆盖率等[12]。

资料来源:收入保险制度相关的农业竞争力强化规划[13]。图7 农业收入保险基准收入和赔付标准厘定原理

四、结束语

日本70%以上的农户都种植水稻,通过对其考察可以了解农产品价格和收入补贴机制。发端于战前的粮食流通管理制度,以政府“统购统销、高进低走”的方式稳定了稻米价格,也刺激了种稻农户的生产积极性。度过粮荒期以后,加上化肥使用和农业机械的普及,大丰产又使稻米供应过剩。为减轻政府统购的资金压力,1971年正式开始限制水稻种植面积、鼓励改种其他作物。此后几十年,水稻种植面积和总产量持续下降的同时,随着人口减少和老龄化以及饮食习惯西化,稻米的消费量逐渐减少。1995年,《粮食法》替代《粮食管理法》,粮食管理制度进入计划流通阶段,并在10年后过渡到完全自由流通时代,以市场为基础的稻米价格形成机制确立。其间,受农业经济形势特别是世贸组织规则的限制,日本政府逐渐放弃了农产品政府定价,转而主要依靠收入补贴缓解价格下降对农业生产的冲击。补贴对象和方式伴随政党更替几经修改,自民党政府将补贴对象限定为规模相对较大的农业经营体,主要通过价格变动差额确定补贴标准。民主党政府则将补贴对象扩大到所有实施生产调整的经营型农户,在制定补贴标准时综合考虑生产成本和价格两方面因素。农产品补贴方式的差异在一定程度上影响了执政党的更替。反过来,自民党重新执政后又迅速调整了补贴政策。在经济复苏依然乏力背景下,日本政府和有识之士认识到了农业经济蕴藏的巨大潜力。水稻生产政策正在由限产保护改为激发各种要素活力,增加产量、改善品质,努力开拓国际市场。2018年起,日本政府将废止限制水稻种植面积的“减反”政策和对主食用水稻生产的直接补贴。面对水稻生产总量可能出现反弹的压力,水稻补贴的重点已经转向支持生产新用途稻米,用于饲料和制造酒类、味噌、酱油、米粉等。同时,也在分步骤推进相关立法,实现收入补贴向农业保险的升级。

当前,主食用水稻种植面积仍占日本水田面积的60%以上,其中64%由耕地面积不足1公顷的小规模农户经营。根据TPP谈判结果,该协议生效后日本可以保留稻米进口关税,但需要逐渐增加从美国和澳洲稻米进口,必然对国内水稻产业冲击。作为缓冲措施,畜牧和食品加工等产业对新用途稻米消化吸收能力也有限度。如果TPP生效,牛肉和猪肉等也会面临美国、澳大利亚等国严重冲击,加大对畜产业的财政补贴成为难以回避的课题[7]33-54。新型农业保险制度也存在覆盖面低、缺乏与其他政策体系有机衔接等问题。因此,占农户平均收入40%的水稻补贴被取消后,如何维持水稻产业发展和农户收入,价格和补贴方面的后续制度设计和战略创新值得持续关注。

[1] 南石晃明,长命洋佑,松江勇次.TPP时代的稻作经营革新与智慧农业:农业经营技术体系与ICT应用.东京:养贤堂,2016

[2] 内阁府.日本复兴战略.2013-06-14.http:∥www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf

[3] 农林水产省.2017年粮食农业农村白皮书. 东京:日经印刷,2017

[4] 农林水产省. 稻米及麦类生产成本统计.2017-07-22,http:∥www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/seisanhi_nousan/index.html

[5] 农林水产省. 2015年农林业普查结果概要.2017-05-12.https:∥www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020101.do?_toGL08020101_&tstatCode=000001032920

[6] 农林水产省. 农户收入动向(单个经营体).2017-08-12.http:∥www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/12-1.html

[7] 三岛德三.TPP协定对主要农作物冲击的详细考察.东京:农文协,2016

[8] 北出俊昭.稻米价格、供求与水田农业:"减反"废止对策.东京:筑波书房,2016

[9] 真嶋良孝.日本价格保障体系的瓦解与美国价格保障体系的强化∥农民运动全国联合会.日美FTA与安倍农政改革.东京:本之泉,2017

[10] 农林水产省.粮食流通状况相关资料(2008年10月).2008-10-01.http:∥www.maff.go.jp/j/study/ryutu_system/01/pdf/data8.pdf

[11] 农林水产省.稻米相关资料(2017年3月).2017-03-01.http:∥www.maff.go.jp/j/seisan/kikaku/attach/pdf/kome_siryou-59.pdf

[12] 清水徹朗.农业共济的现状与收入保险导入的课题,2016(10):526-544

[13] 农林水产省.收入保险制度相关的农业竞争力强化规划.2016-12-01.http:∥www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/attach/pdf/index-10.pdf