从底层创新到上层建制:当代中国农村体制变革的路径探析

王可园

1949年以来,我国农村经历了翻天覆地般的体制制度变革。以往许多学者从现代国家建构和党领导国家工业化、现代化进程出发,强调国家权力对乡村社会的建构性作用,认为当代中国农村体制制度的变化发展主要是国家意志的作用。近年来,一些学者从“人民主体地位”视角出发,认为在探讨农村体制制度变革时,不应忽视制度的对象,即农民的作用,强调农民的“自主行为”经常会“修改”制度,甚至推动上层创新制度[1-2]。就后一种观点来说,虽然其认识到农民的行为对农村体制变革的积极意义,但缺陷在于,一方面,主要局限于20世纪90年代之前所谓农民“创造性自主行为”,忽视甚至否定之后一些农民行为(如农民维权抗争行为)的创造性作用[3];另一方面,这种观点过于强调农民自主行为推动制度创新,没有看到即使是农民那些具有创造性的“自主行为”也必须要经过“上层建制”才能达成制度创新,而上层建制绝不是无条件的,它受到维护政治统治、当时的发展战略、基本国情等因素的影响,并非所有的创造性自主行为都会转化为上层制度建设。因此,仅仅提出农民自主行为推动制度变迁、创新,甚至认为“农民改变中国”,还不足以透视当代中国农村体制变革的复杂性[4-6]。本文力图通过纵向考察1949年以来农民多种类型创新实践行为,其转向上层制度建设的具体方式,以及上层建制所面临的约束性条件,来考察当代中国农村体制变革的复杂过程。

一、底层创新的动力

历史上,农民向来被认为是保守的、恋旧的,与社会发展的动力无缘。他们的行为主要遵循“压迫- 反抗”的逻辑,而很难与主动创新有什么关联。马克思对19世纪法国小农的分析被后人无数次引证,斯科特对当代东南亚国家农民的论述也被奉为经典,无论是“土豆式”的法国小农,还是受“生存伦理”所支配的东南亚农民,显然都不是社会变革的主体性力量[7-8]。但是,亦有相反的观点存在,巴林顿·摩尔就提出,“那种认为农民只是历史客体,是一种社会生存形态,是历史变化的被动承受者,而与历史变革的动力无缘的观点,已经站不住脚了”[9]。当代中国农村体制变革的历程表明,摩尔的观点有其独到之处,有些时候,身处底层的农民确实表现出创新的动力和能力。

(一)生存压力和农民对集体经济制度的“修改”

对农民来说,维持生存是他们的首要诉求,“农民家庭的问题,说白了,就是要生产足够的大米以养家糊口,要买一些盐、布等必需品,还要满足外部人的不可减少的索取”[8]3。解放前夕,因频繁的自然灾害、落后的生产条件、不合理的土地制度以及混乱的政治时局等因素的影响,农民生活日渐贫困。待新中国成立,土地改革的完成,不仅满足了农民拥有土地的要求,更实现了农民改变社会底层地位的愿望,成功地“翻身”做了新社会的主人,农民与国家之间进入了第一次“蜜月”时期[10]。但是,农民与国家之间的和谐关系并未能维持多久,随着第一个“五年计划”的开始,国家以“工占农利”的方式来提取工业化的原始积累资金,分散的土地家户经营显然无法适应这种要求,农业集体化运动便以日益紧迫的方式加速推进,从初级社、高级社,一路狂奔到人民公社。就是在这个“一大二公”的集体经济制度下,农民的生存甚至生命遭受了最直接的威胁。不过,与以往农民用暴力对抗国家权力不同,在农业集体化时代,面对国家权力向乡村社会的不断渗透和对农业生产剩余的争夺[11-12],及其所带来的生存压力,农民虽有抵抗,但正如李怀印所说的那样,农民与国家之间“逐渐形成了一种新型的和解关系,其中,农民的抵抗越来越‘正确’,他们开始接受不断介入乡村的国家权力,力图避免直接挑战国家政策以使自己的抗议显得更加合法”[13]。现实生活中,面对集体经济制度的束缚,农民更多的是用“日常行为”对其进行“修改”,以使其符合自身的要求。早在20世纪50年代中后期,农业集体化运动强力推进时,农民就用“杀猪、宰牛、砍树”以表示对“过快过急”集体化和简单粗暴的财产充公等做法的不满。毛泽东为此提出了“生产力暴动”的著名论断,认为“它实质上是农民群众,主要是中农群众对于党和政府在农村中的若干措施表示不满的一种警告”[14]371。到高度集体化的人民公社时期,“瞒产私分”“借粮、借地”,甚至“偷”“捡”公家财产[15]等各种方式都被用来化解集体经济制度所带来的生存压力。至于农民在集体经营的土地上“出工不出力”“偷懒”“怠工”等斯科特所谓的“弱者的武器”[16]更是不计其数。20世纪50年代即已出现的“包产到户”被认为是“来自农民的制度创新”,杜润生认为,如果说20世纪50年代中期农民的“闹社、退社”风潮是农民反对集体所有制的话,那么“‘包产到户’则是在集体经济之内给体制一些‘修改’……,表明农民如何利用传统,又实现创新”[17]。底层农民因生存压力对集体经济制度的这些“修改”或在体制内的“创新”行动,为上层建制提供了基本的实践前提。

(二)经济理性和农民对集体经济制度的突破

20世纪后半期,学者们就农民到底为何而行动,农民到底是“道义小农”还是“理性农民”发生过激烈争论。其中,最著名者莫过于“斯科特—波普金”之争,前者强调“道义小农”而后者关注“理性农民”[8,18]。但是,正如李丹所说的那样,“斯科特与波普金提供的经验个案是不具有决定性的”,“如果要解释小农的行为,确认选择环境然后推衍出个人最佳行动这种做法是不充分的。当时的选择环境与界定行动的价值观和规范都必须被加以确认;然后我们才有可能弄清个人将会选择什么”[19]72。这意味着一时一地的经验无法概括不同时间、不同地点农民的行为动机。就中国农民来说,尽管生存是他们的首要诉求,但这并不表示他们没有“利益最大化”的愿望,经济理性也时时影响着中国农民的行为选择。丽莎·凯斯特和倪志伟(Lisa Keister and Victor Nee)对改革开放初期农民家庭的研究发现,当农民满足了基本的生存需求之后,他们会理性地将家庭劳动力更多地配置于“非农”活动(Non-farm work)上以适应体制变革,规避风险并对地方和区域性的机会做出反应,以获得家庭收益的最大化[20]。不仅改革开放之后如此,一些学者指出,早在土改结束不久,中国农民“由于经济地位的不同对互助合作表示出了程度不同的热情,但他们的基本要求却是发家致富”[21]85-86。这种要求在集体化和人民公社时期遭到严厉批判和极力压制,却始终顽强地存在着。由于“市场机制的发展会破坏农村社区,消磨农民的集体意识”[22],为了将农民捆绑在集体之中,国家力图控制农村市场的发展,防止农民在国家的再分配体制之外获得生产、生活资源。但是,国家从来未能完全消除农村商业活动的存在。即使是在20世纪60年代中期,国家明令禁止农民经商时,他们仍然以各种名义从事商业活动[23]。国家与农民一番“搏斗”的结果,是农民“占领市场”和农村商业的兴起[24],从而开启了农民致富的大门。同样,国家从20世纪50年代初即已开始的限制农民流动的努力[25],到70年代末期已成“强驽之末”。当农民能够在人民公社之外寻得更多的收入来源时,小农的离心倾向不断增强,“大集体”再也无法阻止人们外出的脚步[26]315-327。特别是随着包产到户以及随之而来的家庭联产承包责任制的彻底推行,农民与人民公社之间的人身依附关系逐渐解除,公社的组织权威丧失殆尽,再无存在的必要。与50年代后期建立时的轰轰烈烈相比,人民公社制度在悄无声息中走向瓦解。

(三)权利诉求和农村基层管理体制的创新

1982年4月12日,中共中央、国务院发出“关于《宪法修改草案》中规定农村人民公社政社分开问题的通知”。通知提出要改变人民公社政社合一的体制,实行政、社分开,建立乡人民政府,人民公社为集体经济组织,从而为剥离人民公社双重职能奠定了法律基础。至1985年6月5日《人民日报》头版头条发布“全国农村建乡工作全部完成”,“全国人民公社政社分开、建立乡政府的工作已经全部结束,人民公社时期深深扎根于农村社会的国家权力向上“收缩”至乡镇一级,农民在生产、生活中终于争得了前所未有的自主权利*这只是相对于人民公社时期的限制来说,实际上,改革开放之初,农民的生产活动很大程度上受到掌握生产资料(如化肥等)的农村干部的影响。即使到20世纪90年代,地方政府还经常用行政命令的方式规定农民种植什么,有时候给农民带来损失。。随之而来的,是以往由人民公社负责的农村公共事务落到了无人“照管”的境地,农田水利设施无人管理、道路桥梁失修、各种原因带来的冲突不断[27],农村社会一度陷入混乱状态。不过,在一段时间的无序之后,农民逐渐学会了用自己的主动行动实现对农村公共事务的管理。20世纪80年代末,在总结底层农民实践经验的基础上,《村民委员会组织法》(试行)颁布,村民自治朝着法制化、制度化的轨道向前迈进。作为基层群众性自治组织,村民委员会为公社解体后大量的个体农民提供了一个有效的组织形式,参与到村级公共事务的管理中去。这既缓解了公社解体后的乡村治理困境,也为探索超大规模国家如何促进民众的民主意识和民主能力提供了一个较为合适的平台。如果说村民自治从实践到立法的上升,是农民无意中获得的“被动赋权”的话,那么20世纪90年代以后出现的大量农民抗争行动,则是他们在主动积极地维护自身权益,表达自己的权利诉求。面对日渐活跃的农民维权抗争,有学者试图排除底层农民抗争的积极意义,甚至根本否定以农民为主体的“底层社会”的存在[1]。实际上,人们大可不必谈“抗争”而色变,许多学者的研究都表明,中国农民维权抗争行动亦有其建设性意义所在。“就我们亲身经历的事情而言,自改革开放以来,中国在一些社会问题上政策的改变,包括一些大的农业政策和社会政策的出台,都与底层人民的反抗是相联系的”[28]。如就农村社会管理体制来说,正是农民的维权抗争行动,促成了农村基层管理体制从“两委”向“三委”的转变,实现了对农村干部权力更加有效的约束和农民权利更多的保障[29]。

由上,我们可以看到,农民的底层创新行动既包括农业集体化和人民公社时期那些因生存压力而带来的稍显“默默无闻”的“日常行为”,也包括各个时期农民为经济理性所驱动而做出的商业行为或社会流动行为,还包括20世纪90年代以来农民为维护自身权利、利益而发起的一些抗争行为。尽管后者在方式上可能不如前两者那样平和,但由于其很大程度上不以反对现存体制目标,相反,却以“依法抗争”[30]求得上层的认可与同情,这就决定了其建设性大于破坏性,而成为了农民底层创新行动的重要组成部分,并为其转向上层建制提供了可能性。

二、从底层创新到上层建制转变的两种方式

面对来自底层农民的创新实践,上层精英有不同的应对方式。同样是农民对强制集体化采取的一些抵制行为,苏联待之以严厉惩罚,中国则“修改”了原有体制机制[31]。总体来看,中国的上层精英主要是通过“修改原有体制制度或具体政策”和“推进农民创新实践合法化”两种方式,实现从底层创新到上层建制的转变。

(一)修改具体政策或原有体制制度

制度一旦建立、运行,便有其自身的逻辑和惯性,以及支持性的社会力量和意识形态,它很难因一些人的日常抵制而骤然崩溃。尤其是一些受到领袖人物和高强度的意识形态支撑的社会制度,农民底层创新行动的主要作用不是直接推动其转型或崩溃,而是给政治上层发出警告,促使他们意识到现有体制制度存在的问题,从而为一定程度上修正制度和修改具体政策提供了可能。农业合作化运动开始不久,由于发展过快过猛而遭到农民的抵制,“不少地方一冬无人拾粪,副业生产无人搞,场里、地里庄稼无人收拾,牲口无人喂,有的地方已发生卖牲口、砍树、杀猪,大吃大喝等现象”,农民这些行为的直接效果,就是华北局为此而发出“纠正农业生产合作社发展中的盲目冒进偏向的指示”[32]150。20世纪50年代中期,农民由于抵触统购统销和怕“归公”思想的影响,出现了“不积极沤肥积肥,大批出卖牲畜,有了钱不买生产资料,用于抢购不急需的用品,甚至用来修坟、买棺材”的行为,结果就是邓子恢向中央提出对合作化运动“控制发展、着重巩固”的建议并获中央采纳[14]329。

如果说这些尚属农民行为引起具体政策的修改,那么,人民公社制度的变化发展历程则直接展现了农民底层创新行动是如何引起上层修改制度的。例如,农村的“瞒产私分”虽然早已存在,但直到人民公社制度建立后才逐渐呈扩大之势,“全国除少数灾区外,几乎普遍地发生瞒产私分”[33]126。“一方面,中央、省、地、县党委大批评生产队、生产小队的本位主义,瞒产私分;另一方面,生产队、生产小队却几乎普遍地瞒产私分,甚至深藏密窖,站岗放哨,以保卫他们的财产”[33]129。毛泽东从农民的瞒产私分行为当中认识到,“瞒产是有原因的,怕‘共产’,怕外调。农民拼命瞒产是个所有制问题”[34]913,因此,“主要地应当从我们对农村人民公社所有制的认识和我们所采取的政策方面去寻找答案”[35]67。正是在这些认识的基础上,1959年2月,主要为整顿和建设农村人民公社而召开的第二次郑州会议制定了《关于人民公社管理体制的若干规定(草案)》,提出了“统一领导,队为基础;分级管理,权力下放;三级核算,各计盈亏”的办社方针,力图纠正人民公社内部平均主义和过分集中的倾向。这次会议虽然未能在人民公社的核算单位上有所突破,仍然规定生产大队是公社的基本核算单位。但是,其所做规定为纠正人民公社前期出现的“一平二调”的“共产风”起到了积极的作用。“之后,毛泽东坚毅地克服有人指责他为‘右倾’‘倒退’等思想和认识上的阻力,一直退到在当时政治环境下和他心目中所能容许的搞社会主义事业的底线——实行生产小队基本核算制度,直至‘文化大革命’中党内有人一再提出推行大队核算制,但毛泽东一直不为所动、从未松口”[36]。农民的底层创新行动引起上层修改政策或制度不止发生于改革开放之前,在此之后也是如此。崔大伟(David Zweig)发现,农民想购买城市家庭所拥有的日常用品使户口体制松动,他们抵制计划生育政策使得国家允许他们在第一胎是女儿时,可以再生一个孩子;他们到城市售卖农产品而打破了国家对农产品市场的垄断[37]。我们看到,对具体政策或体制制度进行一定程度的修改,成为1949以来农民底层创新行动向上层建制转化的重要方式。

(二)促进农民创新实践活动合法化

从底层创新到上层建制的具体方式,除上层修改现有体制制度外,另一个重要方式就是“合法化农民的创新活动”,这主要是指政治上层通过制定法律法规的形式,将以往那些被视为不合法的农民行为纳入法律许可的范围之内,赋予其合法地位。例如村民自治的发展,便是这种模式的很好的例子。“即尊重基层群众的首创精神、鼓励基层干部的创新实践,同时将基层创造的经验上升为国家的政策法规,使之制度化”[38]。这种建制方式最突出的例子便是“包产到户”的发展。早在20世纪50年代中期以前,就有不少地方试验过包工包产至生产队作业组的方法,此后,各地农民开始试验包产到户,认为只有这样才能建立起生产责任制。1956年《人民日报》的一篇文章甚至提出《生产组和社员都应该“包工包产”》,对安徽芜湖、四川江津的农民实践进行鼓励,认为他们的做法“是完全对的”。此后,浙江永嘉、广东中山、江苏江阴、湖北宣恩等许多地方都开始了包产到户实验。1957年“反右”以后,包产到户的作法逐渐受到批评,“被说成是‘戴着合作社帽子的合法单干’、‘资本主义主张’等等,终于被批判禁止”[39]85-87。包产到户在大跃进后又再度出现并在庐山会议上遭到批判和被制止。到20世纪60年代初,由于大跃进和“大集体”经济给农民造成巨大伤害,包产到户再度抬头,“当时搞各种形式包产到户的,安徽全省达80%,甘肃临夏地区达74%,浙江省新昌县、四川江北县达70%,广西龙胜县达42.3%,福建连城县达42%,贵州全省达40%,广东、湖南、河北和东北三省也都出现了这种形式”[40]1078。只是,在激烈的批判声中和对一些地方“包产到户”领头人严厉打压之下,早期的“包产到户”到1962年基本归于沉寂,成为禁区。直至1979年9月中共十一届四中全会通过的《关于加快农业发展若干问题的决定》,将原来的“不许分田单干,不许包产到户”修改成“不许分田单干”,并提出“除某些……单家独户外也不要包产到户”,从“不许”到“不要”,中央文件中从严厉禁止到劝说性措辞的转变,为农民的创新实践转身上层建制打开了方便之门。1980年9月27日,中共中央印发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》的通知,提出“在那些边远山区和贫困落后的地区,长期‘吃粮靠返销,生产靠贷款,生活靠救济’的生产队,群众对集体丧失信心,因而要求包产到户的,应当支持群众的要求,可以包产到户,也可以包干到户,并在一个较长的时间内保持稳定”*中共中央印发〈关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题〉的通知.新华网:http:∥news.xinhuanet.com/ziliao/2005-02/04/content_2547020.htm。。在这一文件的鼓舞下,全国各地的包产到户迅速发展起来。农民多年的“奋斗”在1982年得到了官方的正式回应,这一年的中央“一号文件”(《全国农村工作会议纪要》)“正式肯定了土地的家庭承包经营制度,结束了包产到户30年的争论,从此成为中央的决策。群众、干部反映良好”[39]135。包产到户的发展历程充分展现了当代中国农村体制变革的一个重要方式,即上层通过“合法化”农民的创新行动以实现农村体制制度的变革。

三、上层建制的约束性条件

如前所述,许多学者虽然认识到农民底层创新推动了上层修改政策或创新制度,但他们大多数未能意识到上层建制所可能面临的约束性条件。一些学者对“农民权力”和农民在当代中国农村体制变革中的作用做出过分估计,提出了“农民改变中国”的观点。但是,正如有学者指出的那样,“传统的社会科学研究更多地将中国农村改革视为农民自发推动的结果”,实际上,“国家在此过程中起到了重要的凝聚和推动作用”[41]。考察60多年来国家与农民互动而推动的农村体制制度变革历程就会发现,并非所有的农民底层创新实践(或所谓的“自主行为”、“反行为”、“日常行为”等)都能或原封不动地转化成上层建制,上层精英在建制过程中也对农民的创新实践进行“再修改”。综合分析,上层在农民底层创新实践基础上进行的建制活动,主要受到以下几个方面的约束。

(一)维护政治统治的限制

一个政党或政权,其所有的建制行为,首先要维护自己的政治统治。中国共产党也不例外,无论是其建国前后自上而下所建立的各项政治、经济制度,还是此后在与社会的互动中所创建的制度,都要维护政权的稳固。农民的底层创新活动能否以及在何种程度上转化为上层建制,受到维护政治统治目标的直接约束。例如,人民公社解体后,农民的自主管理实践之所以能够从底层创新转向上层建制,不仅与党历来对民主的追求有关,也与当时农村社会混乱可能影响政治统治稳定密切相连。村民委员会搞得好的地方,在调解民间纠纷、维护社会秩序和办好公共事务等方面能够起到很大作用。1982年12月通过的《中华人民共和国宪法》第111条也为村委会规定了“办理本居住地区的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议”的任务。同样,就农村社会治理体制的另一项农民创新——村务监督委员会的发展来说,也同样体现了维护政治统治的目的。2004年,浙江省武义县农民始创“村务监督委员会”时,规定村“两委”成员均不得在其中担任职务,2010年新修订的《中华人民共和国村民委员会组织法》虽然将“村务监督委员会”制度写入其中,实现了农民底层创新向上层建制的转变,但仔细研究则会发现,新“村组法”对农民的创新实践进行了“再修改”,将村党组织成员排除在“回避”之外,从而保证党在村级事务中的领导核心地位。

(二)一定历史情境下国家发展战略的影响

1949年以后,我国以优先发展重工业、推进国家工业化、现代化,赶超西方资本主义国家为目标,构建起一系列与之配套的体制制度。为了最大限度地从农业生产中汲取剩余产品,国家关闭农村市场、禁止农民经商,实行统购统销政策,“赋予以粮食为主的农产品国家特性,推动着经济社会权力向国家高度集中”[42]。及至土地改革完成,统购统销政策的施行以及农业集体化运动的推进,“标志着近世以来国家为有效地控制地方财政资源所做努力的压倒性胜利,由此而所写就的,则是‘一个关于中央集权的国家不屈不挠地向前迈进的故事’的最新篇章”[11]22。国家权力不断“向下”延伸,并与农民争夺农业生产剩余,自然激起农民多种形式的抵制行为,上层精英虽然用“修改”具体政策对之进行一定程度的回应,但并无根本性的体制制度变化。农业集体化的加速推进,人民公社制度的长期存续虽然由多种因素促成,但其中一个重要原因在于,在一个以小农经济为主体的国度里,要想迅速实现工业化的资本积累,唯有剥夺农民。因此,我们才会看到,改革开放之前农民与国家之间有过无数次的“交锋”或一些学者所说农民有多种形式的“创造性自主行为”。而“当人民公社保障我国工业化初步实现的历史使命基本完成后,一种新的农业生产经营制度——家庭联产责任制在人民公社的胚胎里酝酿而生,两者的此消彼长是我国农村社会发展必然结果”[43]。

(三)当代中国基本国情的制约

一个国家要健康发展,上层建制行为必须要符合基本国情,也许有的时候制定的政策或制度不那么受大众欢迎。改革开放以来,人口多、底子薄这样的基本国情使执政者不得不采取了计划生育政策,这自然与中国人传统的“多子多福”的观念相抵触,引起了民众的不理解甚至愤怒。国家对那些能够享受体制内资源的城市民众尚能以“剥夺”这种好处相威胁,迫使其就范,而对那些已经被当作包袱“甩掉”的农民则难以处置。农民经常以贿赂村干部、不给女婴上户口,或搞“超生游击队”的方式躲避计划生育政策。周小凯认为,“农民对一胎化政策的抵制表明,农民用扩大政策目标与实际成效之间的鸿沟而破坏了计划生育政策。当几乎所有的城市居民遵循计划生育政策时,大量的农民家庭用他们所掌握的各种资源在阻挠政府的意志”[24]199。必须承认,农民在计划生育政策上所表现出的那些抵制行动虽然使国家政策有所修改,但这项“基本国策”仍然一直持续地发挥其效力。虽然近年来有关放松人口政策的讨论相当热烈,并于2016年全面实施“二孩”政策,但是,我们很难将之归功于农民的底层创新或抵制行动的作用,而更可能是上层综合考量社会发展后而做出的“自主决策”。正因为如此,与周小凯将农民抵制计划生育政策看成是“农民改变中国”的一个案例不同,国内学者在讨论这个问题时很少将其作为实例,因为农民的底层创新或抵制行为很难在基本国策上引起新的上层建制性行动。

除上述之外,在特定的历史时期里,上层建制行为还会受到意识形态和国际环境的巨大影响。例如,毛泽东对“瞒产私分”虽然充满同情,说过许多支持性的话,但与此同时,农村的“反瞒产”斗争也一直在进行着。同样,虽然有人认为毛泽东支持安徽的“责任田”试验,但是,他对各地出现的多种包产到户的做法大多持批评或保留的态度,因为他“坚持社会主义一定要消灭私有制,防止资本主义复辟,要‘组织农业生产大军’,尽早进入社会主义”,并且,“这可能是他坚定不移的一个想法”[39]94-95。同时,国际环境也会约束上层的建制性行动。20世纪50年代,中苏交好,同处一个阵营共同对抗西方资本主义国家时,苏联的集体化政策必然会对中国起到很强的示范作用。至60年代,中苏交恶,但都试图抢先进入共产主义社会,而人民公社又被认为可能是“建成社会主义和逐步向共产主义过渡的最好的组织形式”,“将发展成为未来共产主义社会的基层单位”[44]450时,“大集体”经济虽然教训累累,毛泽东退之又退,但他还是坚持“人民公社制度”的底线,而没有可能做出“废除”人民公社制度的决定。因为对他来说,这是超过苏联,展示中国共产党不依苏联道路而治国成功的重要一步[45]。

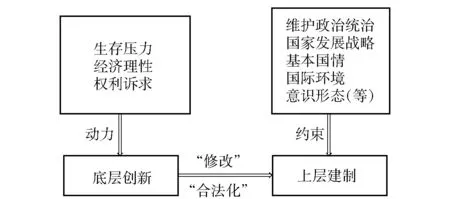

四、试建一个当代中国农村体制变革的路径框架

当代中国农村体制变革过程绝不是像一些学者所说的“农民改变中国”那样简单。农民的底层创新性行动虽然有助于促进上层“意识”到问题的存在,但农民的底层创新行动何时,在何种程度上转化成上层建制,很大程度上取决于上层的“自主行为”。杜润生承认包产到户是“来自农民的创新”,但他同时不忘强调,“一种关系大局的制度形成,需要有群众创新加上政治组织支持这两方面的因素一起发生作用。这就是为什么1960年代有20%~30%的生产队已经实现包产到户却没有成功,而1980年代的改革就能风行全国,从而振兴了农业的原因”[46]。根据这些分析,我们可以构建一个当代中国农村体制变革的路径框架,如图1所示。

图1 从底层创新到上层建制

与以往的研究相比,图1的不同之处在于,它扩展了能够推动上层修改政策或创新制度的底层农民行为的范围,证明了农民的维权抗争行动亦有其创造性意义所在。同时,上述框架着重强调了上层精英在农民底层创新实践基础上进行的建制性活动所受到的约束,挖掘出从底层创新到上层建制这一看似简单的过程的复杂面相,也证明了仅仅提出农民推动制度变迁,或提出“农民改变中国”这样激动人心的观点,还不足以解释当代中国农村体制变革的复杂进程。

另外,和从“底层创新”到“上层建制”密切相关的一个问题,就是建制后的制度执行问题。这种从个别地方性实验走向全国性政策和制度的演进历程,决定了这些政策或制度在未来全国的推广和执行时面临的难题。由于不同地域间的经济、社会条件的差异和其它因素的不同,导致这些政策执行过程中的偏差或变形,这既为一些地方实行良性“变通”执行提供了可能,也为一些地方恶意扭曲执行国家政策提供了借口。同时,这也能让我们跳出官僚体制之外,发现政策和制度的形成过程是中国政策和制度执行区域不均衡的一个重要解释变量,而不仅仅是将执行偏差问题归罪于执行主体,如地方政府及其官员等。当然,这些问题都需要另外的文章来论述了。

[1] 徐勇.农民改变中国:基层社会与创造性政治——对农民政治行为经典模式的超越.学术月刊,2009(5):5-14

[2] 应小丽.农民自主行为与制度创新.政治学研究,2009(2):75-82

[3] 王可园.“底层社会与抗争性政治”还是“基层社会与创造性政治”:农民政治行为两种分析框架比较及重构.中国农业大学学报(社会科学版),2015(3):41-51

[4] Jonathan Unger. The De-collectivization of the Chinese Countryside: A Survey of Twenty-eight Villages.PacificAffairs, 1985-1986 (4):585-606

[5] 邓万春.动员式改革:中国农村改革理论与经验的再探讨.社会,2008(3):156-179

[6] 罗必良.观念如何塑造制度——兼论从公社体制到家庭承包制的制度变革.农业经济,2008(12):3-9

[7] 马克思恩格斯选集(第1卷).北京:人民出版社,2012

[8] 斯科特.农民的道义经济学——东南亚的反叛与生存.程立显,刘建,等译.南京:译林出版社,2001

[9] 摩尔.民主和专制的社会起源.拓夫,等译.北京:华夏出版社,1987

[10] 曹树基.国家与农民的两次蜜月.读书,2002(7):19-22

[11] 孔飞力.中国现代国家的起源.陈兼,陈之宏,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2013

[12] 徐勇.政权下乡:现代国家对乡土社会的整合.贵州社会科学,2007(11):4-9

[13] Li Huaiyin. Confrontation and Conciliation under the Socialist State: Peasant Resistance to Agricultural Collectivization in China in the 1950s.Twentieth-CenturyChina, 2007(2):73-99

[14] 薄一波.若干重大决策与事件的回顾(上).北京:中共中央党校出版社,1991

[15] 高王凌.人民公社时期中国农民“反行为”调查.北京:中共党史出版社,2006

[16] 斯科特.弱者的武器——农民反抗的日常形式.郑广怀,等译.南京:译林出版社,2007

[17] 杜润生.包产到户:来自农民的制度创新.百年潮,2000(2):4-8

[18] Samuel Popkin.TheRationalPeasant:ThePoliticalEconomyofRuralSocietyinVietnam. Berkeley: University of California Press,1979

[19] 李丹.理解农民中国——社会科学哲学中的案例研究.张天虹,等译.南京:江苏人民出版社,2009

[20] Lisa Keister, Victor Nee. The Rational Peasant in China: flexible adaptation, risk diversification and opportunity.RationalityandSociety, 2001 (1):33-69

[21] 陈吉元,陈家骥,杨勋.中国农村社会经济变迁(1949—1989).太原:山西经济出版社,1993

[22] William Skinner. Rural Marketing in China: Repression and Revival.TheChinaQuarterly, 1985(103):393-413

[23] 应小丽.关于人民公社制度变迁动力和机制的探讨.中共党史研究,2008(4):23-27

[24] Kate Xiao Zhou.HowtheFarmersChangedChina:PowerofthePeople. Boulder, Colo: Westview Press,1996

[25] 张玉林.迁徙的自由是如何失去的——关于1950年代中期的农民流动与户籍制度∥张玉林.流动与瓦解:中国农村的演变及其动力.北京:中国社会科学出版社,2012

[26] 张乐天.告别理想:人民公社制度研究.上海人民出版社,2005

[27] Elizabeth Perry. Rural Violence in Socialist China.TheChinaQuarterly,1985(103):414-440

[28] 于建嵘.农民维权与底层政治.东南学术,2008(3):12-15

[29] 卢福营,孙琼欢.村务监督的制度创新及其绩效——浙江省武义县后陈村村务监督委员会制度调查.社会科学,2006(2):98-107

[30] Kevin O’Brien. Rightful Resistance.WorldPolitics, 1996 (1):31-55

[31] Thomas Bernstein. Stalinism, Famine, and Chinese Peasants: grain procurement during the great leap forward.TheoryandSociety,1984 (13):339-377

[32] 中华人民共和国国家农业委员会办公厅编.农业集体化重要文件汇编(1949—1957)(上册).北京:中央党校出版社,1981

[33] 中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编(第12册).北京:中央文献出版社,1996

[34] 逄先知,金冲及.毛泽东传(1949—1976)(下).北京:中央文献出版社,2003

[35] 中共中央文献研究室.建国以来毛泽东文稿(第8册).北京:中央文献出版社,1993

[36] 唐正芒.人民公社化运动中毛泽东对瞒产私分的开明态度.河北学刊,2008(4):71-76

[37] David Zweig. Dilemmas Under Partial Reform: Collective and State Firms in Competition with the Rural Private Sector∥Bruce Reynolds.ChinainaNewEra:ContinuityandChange,Vol.11:Economy. New York: Paragon House,1990

[38] 戴桂斌.上下联动:拓展基层民主的有效路径.江汉论坛,2013(6):18-21

[39] 杜润生.杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实.北京:人民出版社,2005

[40] 薄一波.若干重大决策与事件的回顾(下).北京:中共中央党校出版社,1991

[41] 李洁.农村改革过程中的试点突破与话语重塑.社会学研究,2016(3):100-123

[42] 徐勇.论农产品的国家性建构及其成效——国家整合视角下的“统购统销”与“瞒产私分”.中共党史研究,2008(1):51-58

[43] 辛逸.试论人民公社的历史地位.当代中国史研究,2001(3):27-40

[44] 中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编(第11册).北京:中央文献出版社,1995

[45] 邢和明.“大跃进”、人民公社化运动中的苏联因素.中共党史研究,2007(6):66-73

[46] 杜润生.中国农村体制变革重大决策纪实(之四),新长征,2006(4):61-64

——舒城舒茶人民公社