研究运动神经元病中神经电生理检查的应用

黄羽 潘鸿雁

doi:10.3969/j.issn.1007-614x.2017.21.66

摘要 目的:探討运动神经元病中神经电生理检查的应用价值。方法:收治运动神经元病患者21例为观察组,收治颈腰椎病患者21例为对照组,均接受针极肌电图及神经传导检查。结果:观察组各项数据检查结果与对照组差异有统计学意义(P<0.05)。结论:运动神经元病中神经电生理检查的应用价值显著。

关键词 运动神经元病;神经电生理检查;神经传导速度

神经元病的发病机制尚不够清晰,多认为与慢性病毒性感染、免疫功能异常以及遗传因素等密切相关。运动神经元病主要包含肌萎缩侧索硬化、进行性脊肌萎缩症等,病变的位置不同,患者的临床症状也会有所差异,早期极易与颈腰椎病相混淆。2016年2月-2017年2月收治运动神经元病患者21例,将同期于本院经临床确诊的颈腰椎病21例患者作为对照组,为所有受检者实施神经电生理检查,现报告如下。

资料与方法

2016年2月-2017年2月收治运动神经元病患者21例为观察组,男15例,女6例,年龄40~68岁,平均(45.65±4.65)岁。将本院经临床确诊为颈腰椎病的患者21例为对照组,男12例,女9例,年龄40~68岁,平均(45.17±5.02)岁。组间基础资料对比无明显区别,具有对比研究价值(P>0.05)。

方法:采用Keypoint4肌电图诱发电位仪对21例运动神经元病患者及21例颈腰椎病患者进行针极肌电图和神经传导检查。检测室温25℃下选取患者颈、腰、胸、颅内段肌肉萎缩明显一侧的大鱼际肌、小鱼际肌及胫前肌,同时对一侧的胸椎脊旁肌、胸锁乳突肌做检测,对电位插入、静止状态做观察,分析轻收缩状态和大力收缩状态下同心圆针电极运动单位时限、波幅平均值;选取患者肌肉萎缩单侧或单肢体的正中、尺、桡、胫、腓总神经检查运动和感觉传导。

评价标准:为所有受检者实施肌电图(EMG)以及神经传导检查,比较组间的数据差异。颈、腰、胸、颅内段4个节段中3个节段以上神经源性损伤称为广泛性神经源性损伤。

统计学方法:采用SPSS 20.0分析,计量资料采用(x±s)表示,采用t检验,计数资料采用率(%)表示,采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结果

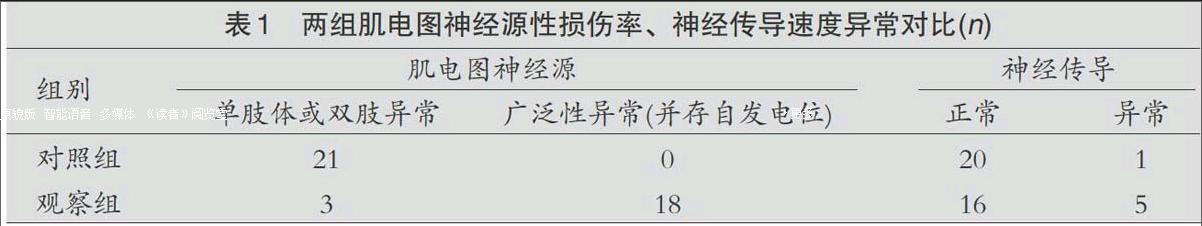

观察组肌电图广泛神经源性损伤占据85.71%(18/21),神经传导异常均为运动传导波幅下降23.81%(5/21),观察组患者的肌电图检查数据结果与对照组具有明显区别,差异存在统计学意义(P<0.05),见表1。

讨论

运动神经元病病理病因分析:肌电图能够评价患者脊髓前角细胞的功能情况,对患者早期的疾病诊断、疾病治疗效果评价等均能够产生重要影响。运动神经元病患者发病期间,自身的脑干运动神经元、皮质锥体束功能等均会产生不同程度的影响。运动神经元病患者存在脊髓前角、脑干运动神经核不同程度损伤的情况,患者上运动神经元体征多呈现出无力、痉挛或者腱反射亢进、吞咽困难、语言障碍等临床症状,下运动神经元体征则具有表现无力、肌肉颤动等特点,非常容易与颈腰椎疾病混淆。当前运动神经元病的病因与发病机制尚不够清晰,其影响因素主要表现在患者机体素质因素、遗传因素等方面。病情的进一步发展,会对患者的神经功能、机体免疫能力等产生较大影响。

运动神经元病神经电生理诊断与鉴别分析:①运动神经元病的神经电生理诊断。肌电图主要是通过神经肌肉单位活动中生物电流的判断与描述,进而评价神经肌肉所处位置的功能情况。同时,结合患者的临床症状进行综合评价。肌电图检查能够清晰观察患者的病变位置部位及临床损伤的节段,以此评价患者的病情严重程度。神经传导检查:运动神经元病的神经传导中,感觉传导均不受累,运动传导波幅下降相对明显,与肌肉萎缩、肌力减退呈正相关。针极肌电图:可见自发电位(正锐波、纤颤电位)与运动单位平均时限增宽、高波幅并存的神经源性损伤。病变受累范围包括颈、腰、胸、颅内段4个节段中3个节段以上广泛神经源性损伤。②运动神经元病的其他临床鉴别。实际的临床诊断中,可以基于患者的临床症状、病史特点以及实验室检查结果进行评价。疾病鉴别与诊断中,颈椎病患者多存在上肢或者肩部疼痛等症状,影像学检查为胸锁乳突肌肌电图不受累;脊髓空洞症患者具有节段性特征,基于节段性分离性感觉障碍能够进行诊断与鉴别。多灶性运动神经病与运动神经元病比较相似,可以通过神经传导显示速度进行判断,且患者脑脊液中抗GMI抗体增高的阳性率较高。

基于本次调查研究结果,观察组肌电图神经源性损伤占据85.71%,神经传导速度异常患者23.81%,与对照组检测结果具有明显差异,充分表明了神经电生理检查的价值,对运动神经元病患者的早期筛查、明确诊断能够产生积极影响。

综合上述观点,神经电生理检查在运动神经元病中的应用,能够为患者的疾病诊断与疾病治疗奠定良好的基础,临床检查、应用价值比较突出。endprint