烧伤整形患者的心理应激状态及心理引导的作用

张笑雪,景福琴,王艺青

(郑州市第一人民医院烧伤科,河南 郑州,450000)

心理应激状态是指一个人在一定的社会环境中受到刺激而产生的一系列紧张反应状态,病因包含社会变化与个人特殊遭遇[1]。应急状态下临床常表现为意识警惕、情绪不稳定、易哭泣、睡眠障碍等[2]。烧伤事故发生突然,患者对其无任何心理准备,烧伤后不仅产生生理损伤,还容易出现心理应激反应,扰乱机体生理代谢功能[3]。心理引导是通过一定的语言、行为等方式调节内心不良情绪,建立正面、积极、乐观的心态。本研究将心理引导用于烧伤整形患者的护理,探讨烧伤整形患者的心理应激状态及心理引导的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014年5月至2016年5月我院收治的196例烧伤患者。纳入标准:确诊为烧伤;烧伤深度为Ⅱ、Ⅲ度;患者及家属均签署知情同意书。排除标准:合并严重内科疾病者;合并认知功能障碍者;中途放弃治疗者。所有患者均进行心理应激自评,心理应激自评问卷由10个条目组成,患者根据烧伤后的感受,按照“没有”、“有时”、“经常”进行3级评分。各条目得分之和为原始分数,依据公式计算成标准分数(T分),T<70为正常,T≧70为心理应激水平较高。自评结果显示所有患者T均≧70。196例患者按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各98例。对照组患者男59例,女39例,年龄6~54岁,平均年龄(34.27±7.64)岁;烧伤原因:火焰伤29例,热液烫伤49例,电烧伤14例,化学伤6例;烧伤部位:头面部烧伤57例,功能部位烧伤41例;烧伤深度:混合Ⅱ度烧伤47例,深Ⅱ度烧伤31例,深Ⅱ度和Ⅲ度混合烧伤16例,Ⅲ度烧伤4例;烧伤面积:9%~50%72例,>50%26例。观察组患者男57例,女41例,年龄5~51岁,平均年龄(35.63±8.21)岁;烧伤原因:火焰伤32例,高温烫伤46例,电烧伤15例,化学伤5例;烧伤部位:头面部烧伤61例,功能部位烧伤37例;烧伤深度:混合Ⅱ度烧伤50例,深Ⅱ度烧伤30例,深Ⅱ度和Ⅲ度混合烧伤15例,Ⅲ度烧伤3例;烧伤面积:9%~50%70例,>50%28例。两组患者性别、年龄、烧伤原因、烧伤程度等一般临床资料无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方 法

对照组进行常规护理,即针对烧伤不同时期进行相应的护理。观察组在对照组的基础上给予心理引导。具体方法如下:①采用通俗易懂的语言向患者介绍烧伤情况,包括生理病理特点、皮肤功能变化、相关注意事项等,使患者了解相关知识,减轻心中疑惑及恐惧感。②主动与患者进行沟通,鼓励患者说出心中想法,耐心倾听患者表述,及时解答患者关于烧伤方面的问题。③可通过抚触、温柔注视等非语言方式给予患者安慰和鼓励,稳定患者情绪。患者出现好转时可多次勉励患者,坚定患者治疗的信心和毅力。④可通过听音乐、看电视等方法分散患者对自身的注意力,不过于关注烧伤问题,放松心中紧张情绪。⑤告知患者家属患者烧伤和心理状态,指导患者家属如何进行心理支持,从旁鼓励帮助患者,使其感受到来自家庭的深切关心和被需要感,提高患者对抗疾病的勇气。⑥可邀请烧伤治疗后疗效较好的患者分享其治疗经验和自我管理经验,与治疗患者进行心得体验交流,为治疗患者树立良好的榜样,增强其治疗信心。⑦术前耐心向患者及家属告知整形手术方法,可能出现的不良反应,如术后恶心呕吐、术后疼痛等,并对此进行详细说明,消除患者恐惧。⑧当手术效果(从医学角度而言是成功的)未达到患者预期效果时,耐心向患者和家属解释,安抚其情绪,待其冷静后再进行心理治疗。护理时间为2个月。

1.3 观察指标及疗效标准

①采用SCL-90症状自评量表[4]测评两组患者护理前、后心理状态,该量表包括焦虑、抑郁、敌对、恐怖、躯体化、强迫、偏执、人际敏感、精神病性及其他因子,因本研究针对心理状态,在采用SCL-90症状自评量表时并未将“其他因子”列入调查范围。九个方面设定90个自我评定项目,每个项目采用1~5级评分制,分别为从无、轻度、中度、偏重、严重,得分越高表示症状越严重。②采用自行设计调查问卷评价患者治疗依从性,完全依从:理解并认同治疗护理方案,主动配合治疗;部分依从:被动配合治疗护理,偶有不配合情况;不依从:不配合治疗护理。完全依从为依从性好,部分依从和不依从为依从性差。

1.4 统计学分析

所有数据采用SPSS19.0软件进行分析,两组治疗护理依从性以率(%)表示,两组间采用χ2检验;护理前、后SCL-90评分以(x ± s)表示,两组间采用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

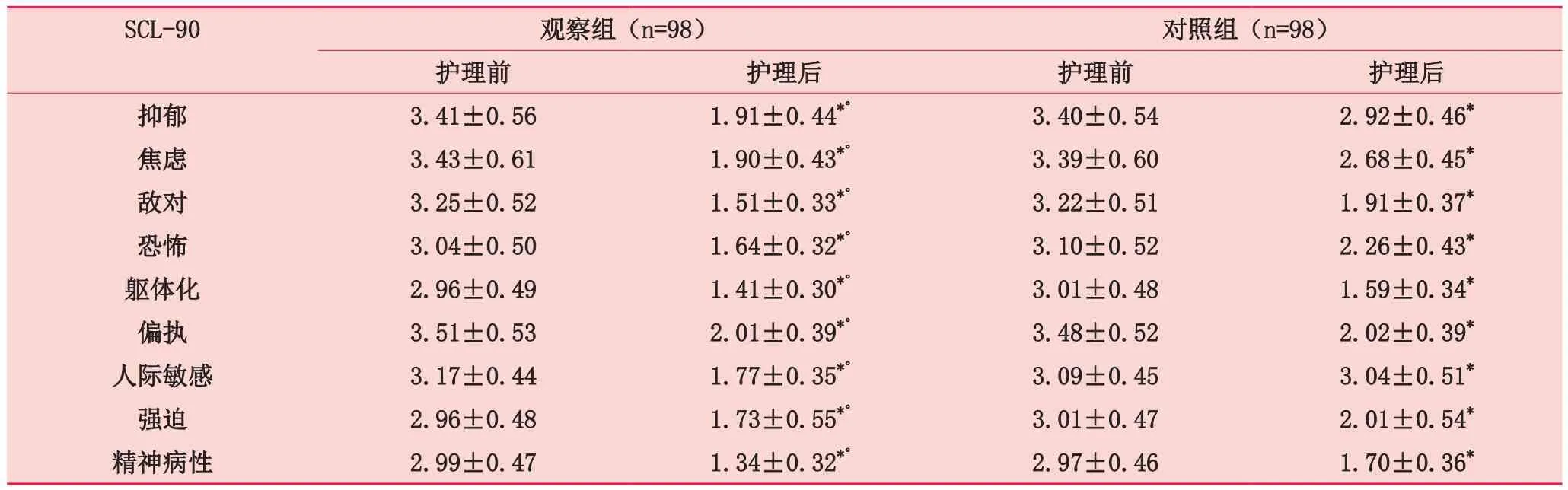

2.1 两组患者护理前、后SCL-90评分比较

护理前两组患者SCL-90评分无显著差异(P>0.05);护理后,两组患者SCL-90评分均显著下降(P <0.05),且观察组患者SCL-90评分均显著低于对照组(P<0.05)。如表1。

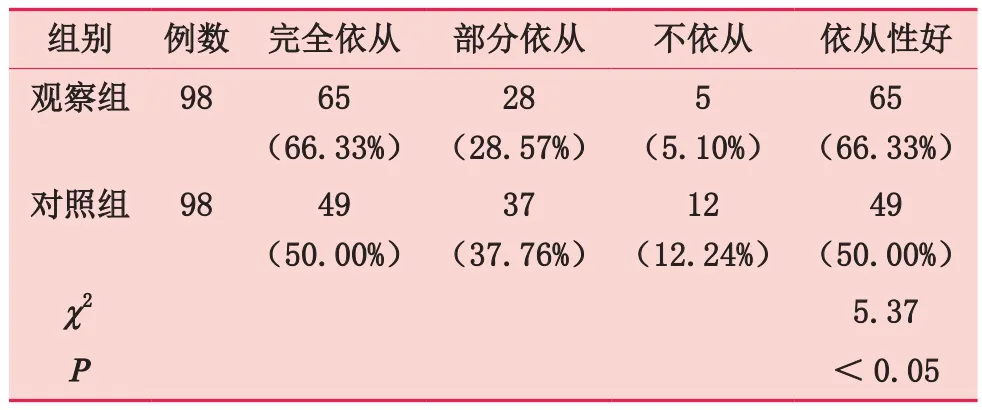

表2 两组患者依从性比较[n(%)]

2.2 两组患者依从性比较

观察组患者治疗依从性好比率显著高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。如表2。

3 讨 论

烧伤是常见的肢体颜面破坏性伤害,一般发生较突然且疼痛强烈,患者极易在受伤时失去心理应对能力及理智[5]。头面部是人体主要暴露部位,血管、淋巴和神经丰富,烧伤时容易产生创面水肿、视物模糊,伴有吸入性烧伤时还会出现声音嘶哑、喉头水肿等症状[6,7]。疾病突然发生及形体缺陷使患者产生心理应激反应,患者害怕容貌烧毁,担心影响自己的生活及工作,十分容易产生惊恐、紧张、痛苦、悲观等负性情绪,甚至逃避现实,对外界产生敌对心理[8]。外观的恶性形变,尤其是头面部丑陋和畸形,会使个体个性方面产生失代偿,引起患者性格内向化,有可能产生反社会行为[9,10]。部分患者会不时回忆烧伤过程,噩梦连连,不愿入睡,以回避相关痛苦记忆。因此,对于有应激反应的烧伤患者,有效的心理引导十分重要。

表1 两组患者护理前、后心理状态评分比较(x ± s)

本次研究结果显示,观察组患者焦虑、抑郁、敌对、恐怖、躯体化、强迫、偏执、人际敏感、精神病性方面评分均显著低于对照组患者(P<0.05),观察组患者治疗依从性好比率显著高于对照组(χ2=5.37,P<0.05)。表明心理引导能够有效调节患者负性情绪,提高其依从性。本次心理引导安抚患者,使患者了解自身烧伤情况,不再因对疾病的不了解而一味猜想不好的方面,缓解患者紧张恐惧情绪。多使用积极正面的言语支持患者,鼓励其宣泄内心情绪,减轻患者思想负担。患者因烧伤抑郁沉默时,耐心与患者沟通交流,与患者家属及好友一起鼓励患者,增加其安全感及被需要感,同时提醒患者及其家属治疗及愈合相关注意事项。烧伤患者病情变化不定,容易发生感染,且手术多治疗时间较长,经济负担重,这些原因会导致患者情绪亦不稳定,易躁易怒,容易对周围人员呈现敌意,自暴自弃,不愿意配合治疗[11,12]。此时护理人员合理控制自身情绪,理解患者心情,待其发泄完毕后对患者进行心理疏导,言语轻和,宽慰患者。耐心同患者讲解手术的必要性及注意事项,给予患者恰当的保证,消除患者疑虑与不安,使患者积极主动配合治疗护理,提高患者治疗依从性。综上所述,对烧伤整形患者进行心理引导可以减轻患者不良情绪,缓解其心理压力,提高患者对治疗护理的依从性,值得临床推广。

[1] 彭春丽, 梁东辉, 刘永源,等. 心理应激与冠心病相关性的中西医认识及研究进展[J]. 广东医学, 2016,37(21):3304-3306.

[2] 郑良成, 夏亮, 常大川,等. 大型舰船官兵睡眠质量及心理应激状况调查[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2015,22(4):306-308.

[3] 陈文娣, 周宜芳, 杨娟,等. 严重烧伤患者并发幻觉的综合护理[J]. 中国实用护理杂志, 2013, 29(7):31-32.

[4] 赵娟. 重度烧伤创面感染患者的心理状况调查及干预[J]. 实用临床医药杂志, 2016, 20(22):104-106.

[5] 沈忠萍. 烧伤患者97例的心理护理[J]. 中国临床研究,2013, 26(2):196-196.

[6] 彭淑芳, 陈香. 头面部烧伤合并吸入性呼吸道损伤的护理策略[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(14):142-143.

[7] 卫东, 张寒, 杜丽萍. 软组织扩张术在治疗头面部烧烫伤患者中的临床应用[J]. 中国临床研究, 2016, 29(11):1547-1549.

[8] Griggs C, Goverman J, Bittner E A, et al. Sedation and Pain Management in Burn Patients.[J]. Clinics in Plastic Surgery, 2017, 44(3):535.

[9] Ghezeljeh T N, Ardebili F M, Rafii F, et al.Translation and psychometric evaluation of Persian versions of Burn Specific Pain Anxiety Scale and Impact of Event Scale[J]. Burns, 2013, 39(6):1297-1303.

[10] Hsu K C, Chen L F, Hsiep P H. Effect of music intervention on burn patients' pain and anxiety during dressing changes.[J]. Burns, 2016, 42(8):1789.

[11] 丁路, 石兵兵. 应用早期切削痂植皮治疗大面积烧伤患者的效果评价[J]. 实用临床医药杂志, 2014, 18(19):119-120.

[12] Cuignet O, Pirlot A, Ortiz S, et al. The effects of electroacupuncture on analgesia and peripheral sensory thresholds in patients with burn scar pain.[J]. Burns, 2015, 41(6):1298-1305.