试析1861年新南威尔士《罗伯逊土地条例》*

王道明,王艳芬

(苏州科技大学 人文学院,江苏 苏州 215009)

新南威尔士位于澳大利亚东南部,东濒太平洋,北邻昆士兰,南接维多利亚,是英国在澳大利亚开辟的第一块殖民地,也是目前澳大利亚人口最多、工业化和城市化水平最高的州。1770年,英国海军上尉詹姆士·库克(James Cook)率领的地理探险队发现了新南威尔士*1770年4月20日(另有“4月28日”的说法,详见张天:《澳洲史》,北京:社会科学文献出版社1996年版,第58页),库克的船队在南纬37度处发现澳大利亚东部海岸。登陆后,他发现这里土质肥沃,草木茂盛,是一个人类居住的理想之地,遂将此地命名为新南威尔士。同行的植物学家班克斯(Joseph Banks)亦将登陆处的海湾命名为植物湾(Botany Bay),该名称沿用至今。,但当时未引起英国方面的重视。工业革命爆发后,英国的犯罪率骤然上升,罪犯人数的增加、监狱环境的恶劣以及北美殖民地的丧失导致罪犯过度积压,瘟疫、越狱等一系列社会问题接踵而至。1786年,英国议会通过当时主管殖民地事务的悉尼勋爵(Lord Sydney)提交的《计划要点》(HeadsofAPlan),决定向新南威尔士流放罪犯。[1]1788年1月26日,英国海军上校亚瑟·菲利普(Arthur Phillip)率领“第一舰队”在新南威尔士的一处港湾成功登陆并举行仪式,由此开启了新南威尔士的罪犯殖民地时代。殖民地时期,新南威尔士的土地全部归英国女王所有,总督作为女王在殖民地的代表,有权赐予他人土地,俗称“土地恩赐制”*赐予对象大致包括服役期满的军官、士兵,自由移民,以及刑满释放的罪犯。。在恩赐制度下,侵占土地的现象并不常见。

19世纪初,牧羊业在新南威尔士悄然兴起,其良好的经济前景激发了牧民对土地的巨量需求,加之殖民地政府土地政策的不完善,导致牧民通过支付并不昂贵的租金侵占大量公有土地用于放牧。经过20年的发展,牧羊业已成为澳大利亚的支柱性产业,扩张势头异常迅猛。伴随牧羊业疯狂扩张的是大量公有土地被非法侵占,牧民粗放型的土地使用模式导致新南威尔士农业部门承受着异常严峻的生存空间压力。1851—1861年,新南威尔士、维多利亚等地相继爆发淘金狂潮,短时间内吸引大量移民涌入,仅新南威尔士的人口就从1851年的197 265人飙升至1861年的357 362人。[2]215人口膨胀进一步凸显了农业问题。一方面,殖民地人口的吃饭问题让农业部门不堪重负,即使全澳可耕熟地由1851年的49.1万英亩增至1858年的100万英亩,所产粮食依然无法满足居民的需要,尚需由外国大量输入[3];另一方面,“淘金热”退散后,大批淘金者迅速将目光转向土地,但他们很快发现,不仅大量优质土地早已被牧民牢牢霸占,严苛的购地政策更是让他们的资本难以进入农业市场。

为解决上述问题,新南威尔士议会于1861年8月通过了《公地让渡条例》(TheAlienationAct)和《公地占有条例》(TheOccupationAct)。这两份条例均由负责土地事务的部长约翰·罗伯逊(John Robertson)拟制,故又合称《罗伯逊土地条例》(TheRobertsonLandActs)。该条例1861年出台,一直执行至1884年,其间仅有几次轻微修改。*新南威尔士议会在1875年和1880年对《罗伯逊土地条例》做过两次修改,但基本原则未变。

目前国内对《罗伯逊土地条例》的研究几乎为零,仅在部分通史性著作中有少许记述。*关于《罗伯逊土地条例》的记述,参见吴祯福:《澳大利亚历史1788—1942》,北京:北京出版社1992年版,第207- 208页;郑寅达、费佩君:《澳大利亚史》,上海:华东师范大学出版社1991年版,第106- 108页;张天:《澳洲史》,第189- 190页。西方史学界对该条例的研究则较为丰富,但传统主流观点对《罗伯逊土地条例》的评价一般基于1883年的“莫里斯- 兰肯报告”(The Morris- Ranken Report of 1883)。*即“Report of inquiry into the state of public lands and the operation of the land laws”,该报告对《罗伯逊土地条例》的评价极为苛刻,认为条例实施对新南威尔士农业而言,无疑是一场灾难。报告几乎彻底否定《罗伯逊土地条例》,认为在条例颁布后,面对小农的疯狂进攻,牧民不惜一切代价通过买断交易来抢夺土地所有权,虽然这一做法有效地阻止了农民前进的步伐,并彻底挫败了条例的预期目的,但巨额支出也将牧民拖到了破产边缘,最终在新南威尔士造成两败俱伤的局面。该报告问世后获得较多认可,并成为此后众多学者研究《罗伯逊土地条例》的重要基础。*关于评价《罗伯逊土地条例》的传统观点,参见E. O. G. Shann, Economic history of Australia, Cambridge: Cambridge University Press, 1948; C. J. King, An Outline of Closer Settlement in New South Wales, Sydney: Australian Government Printer, 1957; J.M.Powell, The public lands of Australia Felix, Melbourne: Melbourne University Press,1970;戈登·格林伍德:《澳大利亚政治社会史》,北京编译社译,北京:商务印书馆1960年版。在众多研究中,史蒂芬·罗伯特(Stephen Roberts)的否定性观点尤为突出。他认为1861年的土地条例从基本思路、管理方式到对新南威尔士州、城镇居民、农民及牧民造成的后果,均是失败的。[4]尽管有一些证据表明《罗伯逊土地条例》获得的成功比它的失败之处更具有代表性,一些学者甚至认为《公地让渡条例》是“当时情况下所能取得的最大成功”[5]154,但主流观点仍旧一致倾向“莫里斯- 兰肯报告”的说法。

笔者认为,在《罗伯逊土地条例》实施的20多年里,改革者虽然最终未能实现条例设计之初对农业的预期目标,但新南威尔士的农业状况在此期间确实有不可忽视的改善,是值得考察的。与此同时,条例还涉及新南威尔士的土地分配方式、所有权等内容,这些为新南威尔士的农业布局及农业发展面貌带来了深刻转变。

一、《罗伯逊土地条例》出台的背景

牧羊业兴起后,土地问题逐渐发展成为新南威尔士殖民地的主要问题之一。随着牧羊业的大规模扩张,该问题日趋严重化、复杂化。

1836年以前,牧民已大量占据新南威尔士的闲置土地,这些被占土地不仅在空间层面上超过了殖民地政府所划定的定居区界限,从行政层面来看,它们也几乎脱离了殖民地政府的有效管辖,因此管理起来异常困难。1836年“澳洲荒地委员会”成立后,“牧地借用者”(squatter)*原指未得到官方批准且私自在公地放牧的流浪汉,后指得到租地许可证的牧羊人和牧羊场主。所经营的大片牧地被依法纳入殖民地政府管辖范围。然而,在方便管理的同时,它也给殖民地政府带来了一个新难题——土地租赁问题。最初,政府采取的手段是向牧民颁发为期一年的租地许可证,但效果并不理想。过短的租期被认为难以保障牧羊业的长期投资和发展而遭到众多责难。到了40年代,牧民群体争取更为合理的租地许可证的各类运动已如火如荼。除此之外,牧民群体还极力争取优先选择和购买土地的权利。面对牧民的强烈要求,新南威尔士于1846年颁布了《帝国荒地条例》(TheImperialWasteLandAct),该条例基本获得牧民的认可。《帝国荒地条例》之所以为牧民群体所接受,关键在于它承认牧民对土地的长期占有,从根本上保障了牧民的土地使用权。

自《帝国荒地条例》出台到《罗伯逊土地条例》取而代之的这段时期,新南威尔士的相关土地政策对牧羊业扩张极为有利。首先,在定居区内为期一年的租地许可证完全保留的情况下,牧民被允许在定居区以外的地方租用公地长达8至14年;其次,在租地许可证生效期内,只有持证的牧民有权购买其所占土地;再次,当许可证期满后,持证牧民仍有优先购地的权利;最后,租地许可证划定的占地大小取决于土地承载能力,通常被占土地最大可达到畜养4000只羊或500头牛。[6]19以瑞福利纳(Riverina)*瑞福利纳为新南威尔士最大的内陆城市。为例,租地许可证的相关规定意味着租赁的牧场面积最多可达4047至80 940公顷。[5]18然而,与广阔的租地面积相比,租地许可证的牌照税却少得可怜,即“面积不超过20平方英里的牧场每年仅需缴纳10英镑执照税”[7]。

相较于对牧羊业的慷慨大方,《帝国荒地条例》对农业则显得有些不近人情。首先,条例禁止使用通过租地许可证获得的土地进行商业化农业生产,这就迫使许多有能力的农民不得不去获取相对昂贵的私人租地许可证或者购买私人土地。对比政府廉价的租地许可证,租种私人土地对普通农民而言代价极高。在沿海地区,耕种条件相对优越的私人土地的租金高达每年每公顷8英镑,下猎人谷(The Lower Hunter Valley)私人耕地的交易价甚至达到了每公顷130英镑。[6]19其次,对普通农民而言,公地的价格同样十分昂贵,因为所有进行拍卖的公地,起拍价就已经达到了每公顷2英镑8先令,这对那些经济实力较弱的农民而言是难以承受的。最后,除了高昂的地价以外,低效的土地调查部门也让购地农民无比苦恼,因为土地测量人员常会将选择土地到标价竞拍之间的时间周期拖延至六个月甚至更久。

总而言之,《帝国荒地条例》造成的直接后果就是公地极少出售给农民,导致新南威尔士的农业主要掌握在手持私人租地许可证的佃农手中。在昂贵的私人租地许可证下,几乎很难出现较大规模的耕地。极小的用地规模使新南威尔士的农业发展陷入一个恶性循环,即农业用地规模太小导致殖民地粮食产出不足;产出不足迫使殖民地购买海外粮食,从而导致资金大量外流;资金外流使得农业投资不足,最终限制农业用地规模的扩张。面对如此困境,许多人认为只有以放宽对农民购地的限制来扩大耕地规模,才能有效改善新南威尔士的农业状况。

考虑到殖民地农牧业发展状况的天壤之别,在对新南威尔士的土地占有、使用及农业发展情况做了细致考察之后,约翰·罗伯逊最终决定在损害牧民部分利益的基础上,以放宽土地售卖限制为主要手段来帮助农民获得土地,进而促进新南威尔士农业的发展。针对殖民地的土地售卖问题,罗伯逊在具体操作过程中调整了效率低下的调查程序,最终设计了一套“自由选择”(free selection)及“有条件购买”(conditional purchase)的运行机制。[6]19

二、1861年《罗伯逊土地条例》的出台

1861年8月,《罗伯逊土地条例》在新南威尔士议会获得通过,并于1862年1月1日起正式实施。条例的核心原则为“任何一个有定居意向,并准备改良土地的人(包括成年男子、妇女及儿童)都有权在定居区内或内陆地区选购一块40—320英亩的土地”。具体条款主要包括以下几项:(1)选地程序先于调查;(2)土地不分优劣,统一定价为每英亩1英镑;(3)选领人支付1/4地价为押金后即可用地,余款须在随后三年内付清;(4)选领人必须在选地上住满1年,并实现每英亩选地至少增值1英镑的目标方能获得土地永久产权;(5)新南威尔士境内自1857年起的所有已租牧地的租期,定居区内的减为1年,定居区外的减为5年;(6)先前租地的牧民有权优先购买所租土地的1/25和业已改良的部分;(7)拍卖售地的方式继续保留,但可拍卖的地只包括宅基地及业已改良的土地。[8]条例生效后,新南威尔士的土地售卖程序大为简化。

在条例颁布前的新南威尔士,选择和购买公地是一个异常曲折的过程。一方面,新南威尔士的大量土地被牧民所租用并拒绝出售,即所谓的“上了锁”(locked- up)的土地。同时,牧民还拥有整个租地的优先购买权,这项权利常常被他们用来阻止农民选购土地。另一方面,政府进行公地交易的操作效率向来低下,而拍卖机制又增加了个人成功购买土地的不确定性。为解决上述问题,尤其是为了提高土地交易的效率,《罗伯逊土地条例》特别强调选地的自由性,并在条款上率先规定“选地程序先于调查”,即采用“测量前自由选领土地”(free selection before survey)的原则。[9]该原则允许个人在购地前不用经历政府调查、测量选地的漫长等待期,也不用参与拍卖会上的激烈竞争,而是遵循“先到先得”的原则。这一转变大大简化了土地交易程序,使得交易方式简洁高效,因此广受欢迎。

《罗伯逊土地条例》在为农民购地提供便利的同时,也纳入了一些对购地者而言相对严格的条款。首先,从条例内容上不难看出,除选地的大小受到一定限制以外,选领人还必须达到规定的居住要求并实现土地改良计划;若选领人拒不履行,所购土地将被政府强制收回。其次,仍在租期之内的牧民土地及自1858年2月起续租的土地不在可选范围之内,这意味着新南威尔士大部分牧民的租地最长可以被保护至1866年。[6]20再次,在条款中提到的牧民优先购地的情况下,条例还“赠送”购地牧民在自己选地周边自由放牧的权利,可用面积为选地的三倍。[10]该政策意味着选购320英亩土地的牧民还可同时认领960英亩的邻接公地。最后,条例虽然改进了土地拍卖机制,但较高的地价标准却得以保留。因此,即使条例采取分期付款的方式,对于普通农民而言,购地的首付金额仍旧是一笔不小的数目。

尽管条例遵循的“自由选择”原则并非完全意义上的自由,但相较新南威尔士官方以往对农业的冷漠态度,《罗伯逊土地条例》算得上是历史性突破,对农民购地的限制已大大放宽。

条例除了尽力帮助农民获得土地外,其“有条件购买”的原则对保护牧民利益也有重要意义。首先,该原则指导下的具体条款要求选领人在所购土地上居住并改良土地是对他们诚信的考核,这让牧民避免受到心存不良的购地人以大规模购地为借口的威胁勒索,也在很大程度上避免了土地投机;其次,旧有的土地拍卖机制在遵循新规定的条件下得以保留,牧民的部分租地仍被允许进行拍卖,因此他们可以筹集足够的资金大量购买原先的租地,这在很大程度上帮助牧民保护自己经营多年的牧场。

不难看出,约翰·罗伯逊的理想不仅仅是帮助弱势的农民获得土地并促进农业发展,还试图保障牧民的利益,力求避免改革通常会引发的社会动荡。正如他在新南威尔士立法大会就1860年皇家土地让渡法案(即后来的《土地让渡条例》)二读辩论发言时所解释的那样:“……应该记住,法律并不是凭空制定的——目前就有许多利益集团。有一个极其重要的利益集团——那就是牧场主。”[2]226这种折衷求全的心态使得《罗伯逊土地条例》在设计之初存在一定程度的矛盾性,自由选地和土地拍卖并行的方式导致农牧民之间的冲突偶有发生。这一弊端成为日后条例饱受责难的主要原因,但从宏观来看,条例给新南威尔士带来的有利转变实则更加引人注目。

三、《罗伯逊土地条例》下的土地交易情况

《罗伯逊土地条例》颁布伊始得到了乐观派的大力支持与推进,虽然未能立马给新南威尔士带来非常火爆的土地交易场面,但在条例实施的前十年里,仍积累了可观的购地人数及售地面积。到了19世纪70年代初,新南威尔士长期节制平稳的土地售卖局面开始被打破,面向农民和牧民的土地交易量均出现显著增长,交易市场的火爆场面成为常态,第二个十年的购地人数及售地面积明显增加*1875年新南威尔士议会对《公地让渡条例》做出修改,将最大选地面积从129.5公顷提升至259公顷。(见表1)。

条例生效期内,新南威尔士出售给牧民和农民的土地数量增长幅度非常可观。据统计,1862年官方出售的土地面积仅为170万公顷,到1884年,这一数据攀升至1200万公顷。*土地面积数据统计来自《新南威尔士统计登记册》(Statistical register of New South Wales/compiled from official returns in the Registrar General’s Office, Sydney: Government Printer,1859- 1889)。然而,这一显著的变化在部分否定《罗伯逊土地条例》的研究成果中,往往被忽视。事实上,在土地交易量提升的背后,是新南威尔士农业面貌的悄然转变。一方面,售地数量的增加,意味着新南威尔士的耕地面积也在逐步提升,而此前限制新南威尔士农业发展的主要问题正是耕地面积不足。据统计,《罗伯逊土地条例》生效以后,新南威尔士的耕地总面积从1862年的67 013公顷增加到1879年的近20万公顷(见表2)。

表1 1861—1880年新南威尔士公地售卖情况

资料来源:B. R. Davidson,EuropeanFarminginAustralia:AnEconomicHistoryofAusiralianFarming, Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1981, p. 140

表2 1862—1879年新南威尔士耕地面积

资料来源:Statistical register of New South Wales/compiled from official returns in the Registrar General’s Office, Sydney: Government Printer,1859- 1889

另一方面,土地交易量增加带来的耕地数量的逐年提升,开始影响新南威尔士原有的农牧业用地格局。《罗伯逊土地条例》颁布后,新南威尔士的农牧业土地分配以及耕地的地区分布,都在发生着深刻转变。

最早的转变迹象是在那些原本致力于发展牧羊业的地区接连出现大大小小的农场,且这些农场逐渐成长为当地经济结构中的重要组成部分。例如,新南威尔士的西南地区和瑞福利纳的东部,在土地交易活动升温后成为选领人最为热衷的两块区域,当地的耕地面积、粮食产量、农业规模逐步提升。与此同时,主要面向牧民的土地拍卖也迎来了繁荣期,1877年的交易额达到300万英镑的巅峰值。[11]面对异常繁荣的交易景象,有评论者认为牧民的巨量投资实际上反映了他们的绝望情绪,试图将购买土地作为抵挡农民进攻的最后一道防线。但事实并非如此简单。纵观19世纪70年代的新南威尔士,牧羊业方面,围场在持续替代原有的开放性牧场,地理自然隔绝形成的聚居结构被各种栅栏、水利设施所改变,人们定居的地点、方式更具主观性;农业方面,在60年代的小规模土地买卖背景下,农业用地面积小且位置分散,但进入70年代,先进的农业技术对土地规模有了更大的需求,火爆的土地交易促使连接成片的大、中型农场逐渐取代四处散布的小农场。在农牧业自我升级及相互碰撞的过程中,新南威尔士农牧业界限分明的土地分配格局逐渐形成。

19世纪70年代新南威尔士土地分配模式转变的程度,则主要反映在定居区和非定居区的数据对比上。直到1861年,半数以上的私人耕地都集中在定居区内,尤其是东部沿海地区。这种局面在一定程度上是新南威尔士长期殖民定居的历史所决定的,而更重要的原因则是农民对悉尼小麦市场的依赖。在陆路交通欠发达的时期,粮食运输成本是农民必须考虑的重要因素之一。在耕地集中于定居区内的情况下,东部沿海地区的农地价格持续上涨直至虚高,而内陆地区在1861年之前却很少出现土地交易。内陆地区的土地交易不活跃固然有人烟稀少、粮食市场小而分散等自然因素,但最关键的则是土地交易受到严格限制这一人为因素。正因如此,《罗伯逊土地条例》一经颁布,新南威尔士的土地交易局面很快出现逆转,定居区外的土地交易活动迅速升温,私人耕地数量逐年上升。到1877年,已有超过70%的私人耕地在定居区以外。[6]23

还有一点值得注意的是,新南威尔士内陆地区的开发不能说是完全受益于《罗伯逊土地条例》带来的土地交易,但土地交易附带的移民必然是其发展的重要先决条件之一。尽管“那些关于伪证、失德、腐败、暴力的故事成为对自由选地时期的各种事件的标准印象”,但巴克斯顿(G.L.Buxton)发现,“《罗伯逊土地条例》为瑞福利纳带去了成百上千的定居家庭”[5]9。“定居满一年”的土地交易条件成为《罗伯逊土地条例》中极为成功的一项内容,人口的定居为发掘内陆地区的农业潜力提供了一个重要的动力因素。

四、《罗伯逊土地条例》下的农业发展情况

《罗伯逊土地条例》在土地交易上无疑取得了一定程度的成功,但各种土地纠纷、贪腐事件给拓殖新南威尔士内陆地区的过程蒙上了一层阴影,各种指责纷至沓来。不可否认,《罗伯逊土地条例》的设计缺陷以及在实施过程中产生的问题客观存在,但并不足以完全否定条例的历史贡献。不少统计数据表明,条例的实施曾给新南威尔士农业带来不可忽视的发展。

《罗伯逊土地条例》实施以前,新南威尔士的自由主义派坚信只有进行一场彻底的土地改革才能释放殖民地的农业潜力。条例实施后,改革者们的理想未能完全实现,农业产出的增长没有达到预期目标。对此,有学者根据耕地在全部售地中所占比例较少,就认定《罗伯逊土地条例》“无疑是一项失败的立法”[12]。但相关资料数据显示,在条例实施的前十年里,耕地所占比例实际上有较为明显的增长,出现下降是在1871年之后。*根据资料整理统计,耕地占总售地面积的比例由1862年的3.9%上升为1869年的5.9%,1871年降到5.5%,到1880年已低于2%。值得注意的是,耕地比例下降在很大程度上是因为出售给牧民用作牧场的土地大幅增加。尽管耕地总面积的增长难以与售地总面积的增长相媲美,但殖民地的小麦种植面积仍从1860年的12.9万英亩增加到1890年的33.3万英亩。[13]

检验《罗伯逊土地条例》对新南威尔士农业发展的影响,针对具体农作物的研究尤为重要。

长期以来,小麦是衡量澳大利亚农业发展的一项重要指标。*指标统计详见B.R.米切尔:《帕尔格雷夫世界历史统计——亚洲、非洲和大洋洲卷 1750—1993年》(第三版),贺力平译,北京:经济科学出版社2002年版,第177页。与维多利亚和南澳大利亚相比,新南威尔士的小麦业发展较为缓慢。不同于维多利亚和南澳大利亚小麦产区分布格局集中紧凑的特点,新南威尔士的小麦产区显得比较分散,在中心城市与小麦产区之间往往隔着大片荒地。不仅如此,各地区之间的贸易壁垒以及铁路运输系统的不完善,也给小麦业的发展制造了种种困难。《罗伯逊土地条例》颁布前,新南威尔士的小麦种植区主要分布在适宜农业发展的东部沿海地区的冲积平原上,如亨特河(The Hunter River)平原、霍克斯伯里河(The Hawkesbury River)平原等等。这些地区的小麦产出除去内销,其余部分统统进入以悉尼为代表的东部沿海城市的小麦市场进行交易。与沿海地区大而集中的小麦市场相比,新南威尔士内陆地区的小麦市场则是小而分散。这些市场的小麦需求量并不大,内陆农民从事小麦生产,往往有赖于巴瑟斯特(Bathurst)、古尔本(Goulburn)等一些内陆大城市的市场辐射效应。

自1860年起,新南威尔士小麦产区的分布开始发生显著变化。由于茎锈病(stem rust)的持续爆发,沿海几个小麦主产区迅速衰落。[14]沿海小麦产区的衰落带来的影响异常深刻,一方面,衰落导致这些产区的小麦产量无力支持核心城市——悉尼的需求;另一方面,衰落导致原本一直相对稳定的小麦输出区有的甚至转而成为需要输入小麦的地区,这使得新南威尔士的农业部门面临巨大压力。

随着沿海地区小麦种植的急剧萎缩,一些远离海岸的地区的小麦生产却在悄然扩张。总体来看,这些扩张在《罗伯逊土地条例》颁布之前一直呈现一种地理局限性:直到60年代中期,扩张范围主要还是在定居区以内,如奥兰治镇(The Town of Orange)的周围。[6]26到了60年代下半期,《罗伯逊土地条例》中“自由选择”原则的效用日益发力,小麦种植区逐步扩张到了定居区以外。但需要注意的是,“自由选择”在更多时候仅仅为农业扩张提供了一个必要前提,具体种植位置的选择还时常受到其他一些因素的影响。例如,在拉克兰(Lachlan)的扩张主要是由于“淘金热”的兴起,在阿尔伯里(Albury)周边的扩张则更多得利于维多利亚铁路运输线的贯通。而后来的事实也证明,铁路对小麦业扩张的影响非常明显。1864年,墨尔本—伊丘卡(Melbourne- Echuca)铁路开通,这为瑞福利纳的小麦出口提供了巨大便利,当地的种植面积迅速从1861年的1843公顷扩大至1871年的6467公顷。*种植面积数据统计来自《新南威尔士登记统计册》。

铁路带来产区扩张的现象尤其值得注意。显然,在《罗伯逊土地条例》颁布以后,得益于购地门槛的降低,新南威尔士的耕地面积迅速扩张。但当耕地面积在原有运输条件下达到相对饱和以后,耕地就暂时不再是左右新南威尔士农业发展的首要因素,反而是运输条件的优劣转变成为决定农业能否进一步发展的关键点。正因如此,到了1870年,拉克兰、巴瑟斯特等地的小麦业开始暴露出一个潜在的严重问题——远离大市场。定居区外新扩张的小麦产区由于距离悉尼太远,没有大市场的刺激,种植规模受到极大限制。与此同时,内陆地区的自由选地模式到60年代末渐趋成熟,私人耕地四处蔓延而不集中,逐渐形成一个个四散分布的自给自足的独立经济体,这种形态对小麦产区的扩大、集中形成巨大阻力。这两个客观因素共同导致了内陆地区小麦业的发展陷入瓶颈。

小麦种植在内陆地区扩张乏力的局面一直持续到70年代中期。随着悉尼通往宾那龙(Binalong)、巴瑟斯特铁路的开通,这一困境逐渐被改善。铁路运输系统的完善帮助内陆农民取得与悉尼等大市场的联系,从而摆脱了对本地小麦市场的严重依赖。到70年代后半期,新南威尔士内陆地区的小麦出口量迅速上升。以巴瑟斯特为例,1876年铁路开通,到1877年,小麦种植面积就从6467公顷增长至8500公顷左右。*种植面积数据统计来自《新南威尔士登记统计册》。同样,拉克兰地区的小麦种植面积也随着铁路的到来而出现显著增长。自70年代中期开始,新南威尔士内陆地区的小麦业随着铁路系统的完善焕然一新,“铁路贯通带来小麦种植面积的扩大”成为新南威尔士内陆地区的典型发展面貌。

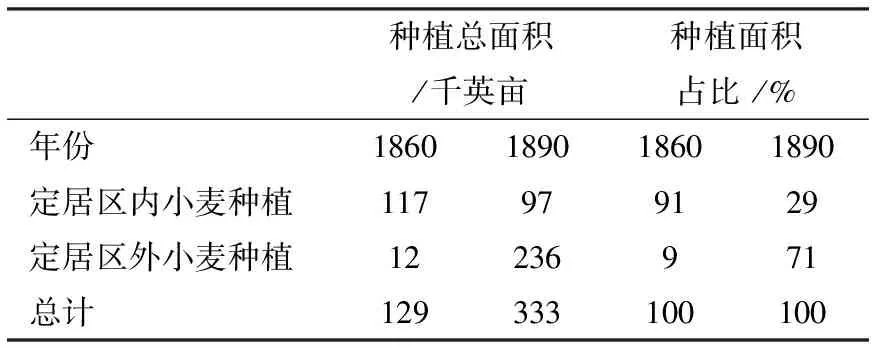

总体看来,新南威尔士小麦产业的发展历程大致可以说明两个重要问题,并且这两个问题对评价《罗伯逊土地条例》尤为重要。首先,耕地规模小确实一度限制了新南威尔士的小麦业发展,但真正给新南威尔士小麦业发展设置上限的是市场规模,而非《罗伯逊土地条例》中的某些缺陷,抑或是农牧民之间的各种斗争。可以说,19世纪70年代以后,新南威尔士的农业困境不再是缺乏耕地,而是缺乏市场;一旦铁路将产区与市场之间的阻隔冲破,小麦产区的种植规模及出口量会立马做出积极回应。其次,不少证据表明,在《罗伯逊土地条例》生效的20多年里,不论是小麦产区分布的变化,还是小麦产量的大幅提升,基本都是以定居区外大量新选土地为基础。到90年代,定居区外的耕地已稳稳占据新南威尔士小麦产业的支配地位(见表3)。

表3 1860年及1890年新南威尔士小麦种植分布对比情况

资料来源:B. R. Davidson,EuropeanFarminginAustralia:AnEconomicHistoryofAusiralianFarming, Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1981, p.181

因此,就小麦业而言,《罗伯逊土地条例》的积极作用不可忽视。一方面,条例通过开放土地买卖限制,简化交易程序,为新南威尔士的小麦业发展提供了耕地基础;另一方面,对那些得利于铁路贯通的地区,条例为其小麦业的扩张提供了更大的发展空间。《罗伯逊土地条例》对新南威尔士农业发展的贡献由此可见一斑。

五、结 语

综上所述,《罗伯逊土地条例》对新南威尔士的农业发展,尤其是对定居区外的农业发展有着不可磨灭的贡献。

从条例的直接作用来看,渗透其中的“自由选择”和“有条件购买”原则在不触及牧民群体根本利益的情况下,解除了长期限制农民购买土地的“紧箍咒”,促进殖民地的耕地面积大幅增加,为新南威尔士的农业发展打开了局面。客观来看,《罗伯逊土地条例》并非是治疗新南威尔士农业症结的“速效药”,反而更像一种“催化剂”,它通过扩大新南威尔士农业用地的规模,进而逐步改变农业用地的地理格局,在平稳推进中最终实现新南威尔士农业整体状况的改善。从条例的政治影响来看,以罗伯逊为代表的新兴资产阶级将自由主义精神融入立法之中,《罗伯逊土地条例》的颁布意味着新南威尔士殖民地自由主义对保守主义的一次重大胜利。此后,尽管牧羊业仍是殖民地的支柱产业,以牧羊业大亨为代表的保守派的政治地位依旧牢固,但他们再也无法忽视新兴资产阶级的政治能量。

随着约翰·罗伯逊的政治光芒渐趋暗淡,他捍卫了20多年的《罗伯逊土地条例》也走到了尽头。值得注意的是,《罗伯逊土地条例》被取代的1884年,自由选地的优势仍在持续发力,这不禁令人唏嘘。总而言之,当下很难证明《罗伯逊土地条例》名副其实就是当时条件下的最大成功,但我们大致可以认为它并非是一次失败的实践,它对新南威尔士的农业发展乃至政治发展,有不容忽视的积极影响。

[1]MACINTYRE S. A concise cistory of Australia[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1999:30.

[2]克拉克.澳大利亚简史:上册[M].广州:广东人民出版社,1973.

[3]骆介子.澳大利亚建国史[M].北京:商务印书馆,1991:52.

[4]ROBERTS S H. History of Australia land settlement, 1788- 1920[M].Melbourne: Melbourne University Press, 1924: 238.

[5]BUXTON G L. The Riverina.1861- 1891: an Australia regional study[M].Melbourne: Melbourne University Press, 1967.

[6]ROBINSON M E. The Robertson Land Acts in New South Wales,1861- 84[J].Transactions of the Institute of British Geographers,1974(61): 17- 33.

[7]张天.澳洲史[M].北京:社会科学文献出版社,1996:130.

[8]MAKULA R. Robertson’s Land Act success or failure?[J].University of Wollongong historical journal,1975,1(1): 42- 64.

[9]郑寅达,费佩君.澳大利亚史[M].上海:华东师范大学出版社,1991:107.

[10]格林伍德.澳大利亚政治社会史[M].北京:商务印书馆,1960:154.

[11]BUTLIN N G. Investment in Australian economic development, 1861- 1900[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1964: 90.

[12]KING C J. An outline of closer settlement in New South Wales[M].Sydney: Australian Government Printer, 1957: 82.

[13]DAVIDSON B R. European farming in Australia: an economic history of Australian farming[M].Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1981: 181.

[14]ROBINSON M E. The decline of wheat- growing in the coastal districts of New South Wales, 1860- 1880[J].Australian geographical studies, 1970, 8(1): 44- 56.