新疆八仙口地区西山窑组砂岩铀矿层间氧化带特征及影响因素分析

刘治国+尚高峰+赵旭+杨冰彬

摘要:经过资料的搜集与整理,总结出八仙口地区砂岩铀矿层间氧化带的发育特征:(1)铀矿体主要赋存于中侏罗统西山窑组;(2)层间氧化带前锋线在平面呈蛇曲状,在剖面上呈单层氧化时,多为镰刀状;层间氧化带发育明显,并且分带性越明显,铀矿化越好,根据岩性和地球化学特性,可分为氧化带、氧化-还原过渡带和还原带;(3)层间氧化带发育受地质构造、地下水流、砂体渗透性等多种因素影响。

关键词:八仙口;层间氧化带;影响因素

Analysis on The Characteristics and Influence Factors of Interlayer Oxidation Zone of Ba Xiankou Area in XinjiangLiu Zhiguo Shang Gaofeng Zhao Xu

Yang Bingbin

NO.203 Reseearch Institute of Nuclear Industry, Xianyang, Shaanxi, 712000, China

Abstract:By cllecting and organizing data,summarized the charactreictics of interlayer oxidation zone sandstone type uranium deposit of Ba Xiankou area in:(1)the main uranium ore body occurs in Xi Shanyao formation of the middle Jurassic;(2)In the plane,the interlayer oxidation zone front are meander,meanwhile on profile,mostly sickle;And the more obvious zonality,the better uranium mineralization;According to the lithology and geochemistry characteristics,the zonality can be divided into oxidation,redox transitional and reduction zone.(3)The interlayer oxidation zone are affected by geological structure,underground water,the penetrability of sandstone and other factors.

Key words:Ba Xiankou Area interlayer oxidation zone influencing factor

1.地质概况

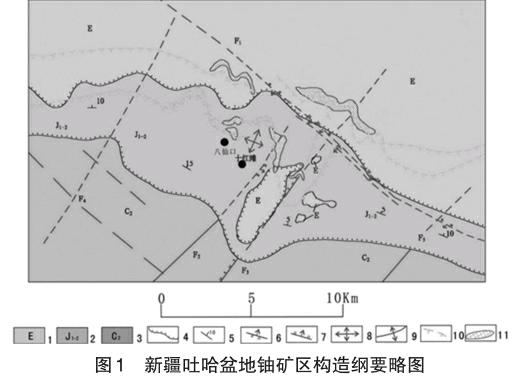

1.古近系;2.中下侏罗统;3.石炭系;4.地层不整合线;5.地层产状;6.底隐伏逆冲断层;7.基底隐伏正断层;8.背斜构造;9.断裂挠曲;10.层间氧化带尖灭线;11.铀矿体

吐哈盆地为天山褶皱带内一个不规则的中新生代内陆山间盆地,其中八仙口地区位于吐哈盆地西南缘的艾丁湖斜坡带上,与十红滩铀矿床相邻(图1)。基底为中石炭统迪坎儿组(C2d),主要由凝灰质砂巖、砾岩、粉砂岩及薄层灰岩组成,盖层主要为中下侏罗统水西沟群(J1-2sh),北部多见老第三系鄯善群(Esh)。区内及外围构造活动相对较弱,断裂构造主要有鹰咀崖断裂,褶皱构造均为宽缓的背斜和向斜,八仙口地区位于盆地西南缘的艾丁湖斜坡带上(图1)。

矿区内沉积主体为中下侏罗统水西沟群(J1-2sh),矿区南部蚀源区主要为石炭-二叠系中酸性火山岩。八仙口铀矿床含矿层为水西沟群(J1-2sh)。该群沉积旋回清楚,每个旋回沉积相均为一个水进体系,以河床亚相开始,至河漫滩亚相或沼泽亚相结束,以半旋回形式出现。旋回内砂体较发育,规模不等,且多数砂体直接覆盖于下伏煤层之上,构成稳定的砂-煤-泥岩性组合。中-下侏罗统水西沟群(J1-2sh)是该矿床含矿岩系,为一套温湿气候条件下形成的含煤碎屑岩建造。

2.层间氧化带的基本特征

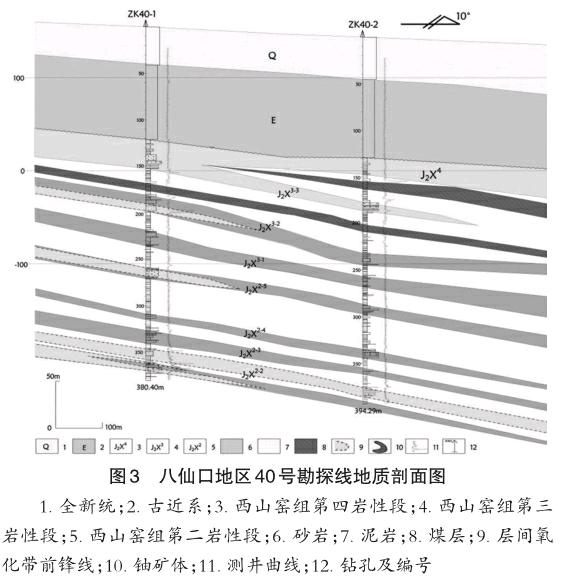

八仙口地区西山窑组(J2x)各个层位的砂体及层间氧化带发育(图2),从南向北依次为:第一岩性段(J2x1)发育两层层间氧化带(x1-2、x1-1);第二岩性段(J2x2)发育三到五层层间氧化带(x2-5、x2-4,x2-3、x2-2、x2-1);第三岩性段(J2x3)发育三层层间氧化带(x3-3、x3-2、x3-1)。所有层间氧化带前锋线均呈东西走向,倾向为南北。平面上呈蛇曲状,在剖面上呈单层氧化时,多为镰刀状;若有多层氧化时,则成叠瓦状。总起来说,在80号勘探线以东,层间氧化带发育较全,向西层间氧化带层数减少,规模也越来越小。

2.1层间氧化带的多层性

八仙口地区西山窑组第一、三岩性段是辫状河流相沉积、第二岩性段是河流三角洲相沉积,导致以上层位的砂体层数多、厚度薄,并且在这些砂体中夹有多层泥岩,最终就形成了该地区层间氧化带的多层性。具体如下:第一岩性段发育两层层间氧化带,普遍发育X1-2层间氧化带;第二岩性段发育五层层间氧化带,该层普遍发育x2-3和x2-2层间氧化带。并且在一些钻孔中,由于受到断块构造,砂体渗透性,地下水流动和地球化学元素的影响,第二岩性的个别层位又分出1-2不等的薄层层间氧化带(图3);第三岩性段发endprint

育三层层间氧化带,普遍发育x3-3和x3-1。

2.2层间氧化带的岩性及颜色

(1)第一岩性段(J2x1)与J1s整合接触,为辫状河相含煤碎屑建造,岩相变化小。X1-1砂体的岩性为砂质砾岩、中砂岩、粗砂岩,X1-2砂体的岩性为中砂岩、细砂岩、砂质砾岩、粉砂岩。层间氧化带的颜色为:褐黄色、玫瑰红色、浅黄色。该层层间氧化带发育比较稳定,并且在以上层位氧化带的上下翼都有铀矿化显示。

(2)第二岩性段(J2x2)为河流三角相沉积,X2-1砂体的岩性为细砂岩、中砂岩、含砾粗砂岩,层间氧化带颜色为褐黄色、浅黄色;x2-2砂体的岩性为细砂岩、中砂岩。层间氧化带颜色为浅黄色、黄色、褐黄色;x2-3砂体的岩性为细砂岩、中砂岩、颜色为浅黄色、褐黄色;x2-4砂体的岩性为粉砂岩、细砂岩、中砂岩、粗砂岩。层间氧化带颜色为黄色、浅黄色、褐黄色、褐红色;x2-5砂体的岩性为细砂岩、中砂岩、含砾粗砂岩。层间氧化带颜色为红色、褐黄色、紫红色、浅黄色。总起来说,该层层间氧化带的砂体厚度与氧化带厚度具有自南向北由厚变薄的特点。并且在x2-1、x2-2、x2-3所在层位的氧化带的上下翼都具有明显的铀矿化特征。

(3)第三岩性段(J2x3)为沼泽-辫状河相沉积。X3-1砂体的岩性为细砂岩、中砂岩、粗砂岩,层间氧化带颜色为浅黄色,、褐黄色、玫瑰红色、褐红色;x3-2砂体的岩性为细砂岩、中砂岩、含砾粗砂岩。层间氧化带颜色为褐黄色、灰黄色、红色、浅黄色;x3-3砂体的岩性为细砂岩、中砂岩、粗砂岩、含砾粗砂岩。层间氧化带颜色为褐黄色、浅黄色、黄色。该层砂体遭受明显的层间氧化作用与矿化密切相关,且在80线发现了工业铀矿体。

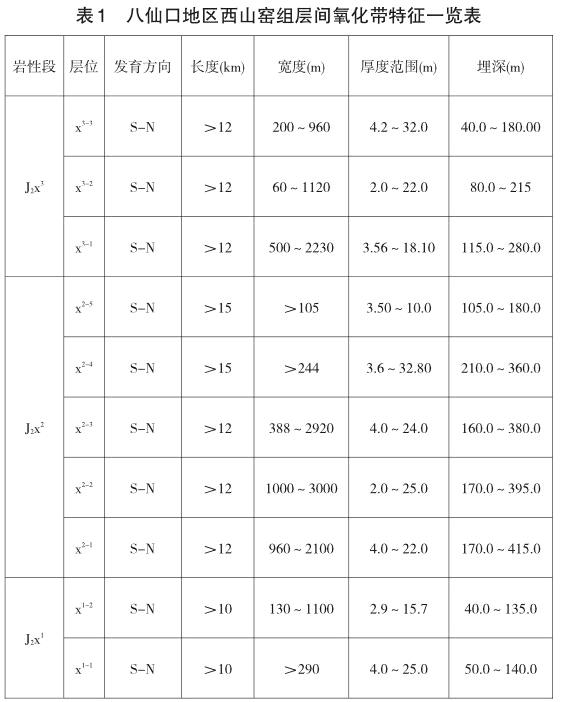

2.3厚度、埋深、规模及形态

八仙口地区层间氧化带发育,从南向北依次为第一岩性段(J2x1)、第二岩性段(J2x2);第三岩性段(J2x3),具体特征如下(表1):

第一岩性段发育两层层间氧化带(x1-2、x1-1)。前锋线走向长度大于10km,呈东西向蛇曲状分布,倾向延伸130m~ 1100m,厚度为2.90m~25m,平均厚度为8m~10m,前锋线埋深为40m~140m,x1-2、x1-1两层层间氧化带前锋线附近均有铀矿体产出。

第二岩性段发育五层层间氧化带(x2-5、x2-4、x2-3、x2-2、x2-1)。层间氧化带由南向北发育,前锋线走向长度大于 12km~15km,倾向延伸105.0m~3000m,厚度为2.0m~ 32.80m,平均厚度为5.6m~14.47m,前锋线埋深为105.0m~ 415m。x2-3、x2-2和x2-1层间氧化带前锋线附近均有铀矿体产出,x2-5、x2-4层间氧化带前锋线附近仅有铀矿化产出。

第三岩性段发育三层层间氧化带(x3-3、x3-2、x3-1)。层间氧化带由南向北发育,前锋线走向长度大于12km,倾向延伸60m~2230m,厚度2m~32m,平均为6m~13.35m;前锋线埋深为40m~280m,x3-1、x3-2层间氧化带前锋线附近有铀矿体产出,x3-3层间氧化带仅在翼部发现铀矿化。

3.层间氧化带的分带

根据岩石颜色、后生蚀变、有机质含量、铀含量、伴生元素及价铁比值(Fe3+/Fe2+)等矿物地球化学特征指标,将该区主要找矿层西山窑组的层间氧化带划分为:氧化带、氧化—还原过渡带(矿石带)和还原带(原生岩石带)(表2)。

3.1氧化帶

岩石颜色呈褐黄色、亮黄色、杂红色、浅玫瑰红色和浅黄色等,两侧有时褪色变为浅灰、灰白色。这种颜色变化是黄铁矿或菱铁矿全部氧化的结果。岩石中见到少量黑云母,呈褐色,炭质物几乎消失,局部可见到少量的氧化炭屑。根据化学分析资料,氧化带岩石中有机碳含量很低(﹤0.02%~0.07%),价铁比值偏高(0.66~1.96),总硫含量很低(约0.02%)。

3.2氧化—还原过渡带

氧化—还原过渡带,岩石多为灰色、深灰色,结构疏松—次疏松,黏土化作用发育,主要为高岭石,次为伊利石,含较多的粉末状微粒黄铁矿,同时还见有少量玉髓状石英,粉末状炭屑物;岩石中溶蚀交代现象明显,表现为黏土矿物溶蚀交代岩屑、长石碎屑;矿石中铀的存在形式有:吸附铀、沥青铀矿和铀石。矿石带中有机碳含量大幅提高(>0.12%),价铁比值明显小于1,总硫含量也有所提高(0.03~0.27%)。

3.3还原带或原生灰色岩石带

还原带岩石呈灰色、浅灰或暗灰色,其中黄铁矿、菱铁矿、炭屑物、黑云母等基本上未发生明显的变化,仅岩屑、长石或黑云母见有不同程度的水解,其中炭屑物为灰色,有机碳含量略低于矿石带,价铁比值明显小于1,总硫明显增高。

4.层间氧化带的影响因素分析

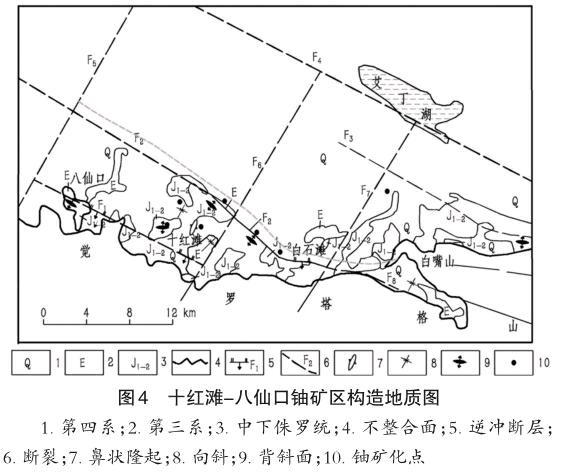

4.1构造

八仙口地区层间氧化带明显受十红滩-八仙口断裂构造的影响(图4),从下面的平面图可以看出,整个地区发育F1、F2、F3、F4四条断裂构造。而主要影响八仙口地区断裂构造是F1、F2,F1断裂主要控制第一岩性段层间氧化带的发育,并且使第二、第三岩性段缺失。从而导致该层位的层间氧化带不发育。F2断裂主要控制第二、第三甚至第四岩性段的层间氧化带,在F2的北边层间氧化带不太发育。从整个断裂构造的分布来看,F1断裂是补给区,而F2断裂是排泄区。通过资料的整理来看,砂体的埋深从南往北,从西往东就逐渐增大,而厚度从东往西逐渐变小。层间氧化带在北边发育比较全,向西部层间氧化带的层数逐渐减少,规模也越来越小。所以说,该断裂构造对八仙口的层间氧化带有一定的控制作用。endprint

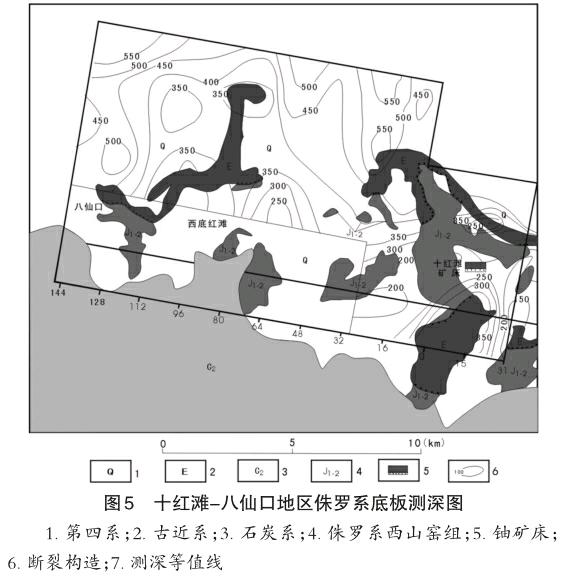

另外根据在该区域内所做的物探瞬变电磁测深,发现96号勘探线处有明显的隆凹相间的构造格局,展布呈近 NNE(图5)。两侧为冲积扇,中部为冲积扇的过渡部位。通过分析物探测井数据,96号勘探线两侧都有明显的矿化孔出现,但是在该线处是无矿孔。这说明该凹陷处属于湖相沉积,粒度较细。在凹陷的两侧属于河流相沉积,粒度较粗。由此地下水的流动速度也因砂体粒度的不同,发生着明显的变化。在凹陷的两侧,由于砂体粒度较粗,利于地下水的流动。这样就容易在两侧形成发育较好的层间氧化带。而在凹陷部位由于砂体粒度较细,使地下水流动速度缓慢,造成层间氧化带不太发育。因此可以看出,隆凹相间的构造格局也在一定程度上影响着层间氧化带的展布。所以,在以后的工作中,我认为该凹陷陷构造处的勘探线布置应与该坳陷处的地层相垂直,这样有利于控制该凹陷构造和层间氧化带的展布。

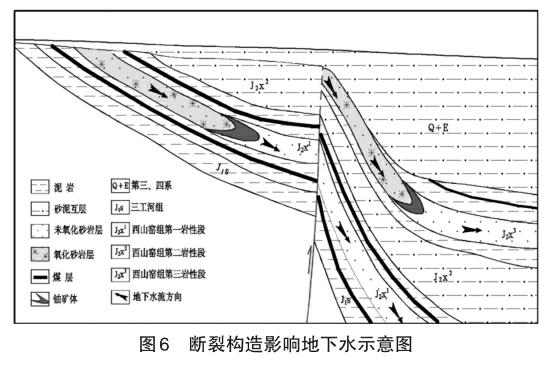

4.2地下水流

盆地南部觉罗塔格山是本地区乃至十红滩铀矿床含矿层的地下水补给区。地下流水流向主要由南向北,致使区域发育较好的层间氧化带。由于八仙口地区发育断块构造(图6),迫使中侏罗统西山窑组第二岩性段含水层与第三岩性段含水层导通,第二岩性段含水层的含氧铀水在静压力的作用下,源源不断的补给第三岩性段,并加大了地下水的流速,不断发生地下水的氧化作用,形成近东西向展布的层间氧化带,并且在一定的程度上对铀矿起控制作用。从所做的八仙口剖面可以看出,在南部由于构造的影响,致使第三系和西山窑组第三岩性段遭到剥蚀,这成为地下水补给的窗口,也就是说这个区域亦是地表水和地下水的排泄区。因而在南部首先发育第二岩性段和第一岩性段的层间氧化带。总之,受构造的影响,地下水的流速流向发生改变,促使地下水的循环与层间氧化带的发育。

4.3砂体特征

八仙口地区的中侏罗统西山窑组第二岩性段和第三岩性段砂体比较发育,并且层数较多。但是第一岩性段的砂体厚度比较稳定。极个别层位的砂体单层厚度大,如:x2-3、x2-2、x1-2等。岩性主要为长石、石英砂岩,泥质胶结,结构疏松,砂体渗透性比较好,地下水也较发育。并且根据目前的钻探揭露来看,砂体层数为8个~20个,个别砂体的单层厚度在10m~30m,砂体的顶底板一般为泥岩、粉砂岩的不透水层,以上这些砂体的特征对层间氧化带的发育非常有利。

5.结论

(1)层间氧化带前锋线均呈东西走向,倾向为南北。平面上呈蛇曲状,在剖面上呈单层氧化时,多为镰刀状;若有多层氧化时,则成叠瓦状。总起来说,在80号勘探线以东,层间氧化带发育较全,向西层间氧化带层数减少,规模也越来越小。总起来说,在八仙口地区,西山窑组第一岩性段和第三岩性段的砂体比较稳定,第二岩性段的砂体不稳定,并且在一些层位出现分支的现象。根据所分析的各层位层间氧化带的地球化学数据,我们可以看出,在以上三个岩性段都有比较好的铀矿化现象,在ZK80-12的第三岩性段和ZK36-2的第二岩性段都打到了工业铀矿;在ZK80-1的第一岩性段也发现了比较好的铀矿化现象,这为今后在第一岩性段找矿奠定了一个好的基础。

(2)八仙口地区层间氧化带发育明显,据岩性和地球化学特征,可分为氧化带、氧化-还原过渡带和还原带。一般来说,分带性越明显,铀矿化越好。铀矿的富集与成矿主要发生在氧化还原过渡带,此带又称为铀矿石带。

(3)断裂构造对层间氧化带铀成矿具有明显的控制作用,并且对砂体的分布和地下水的流向也有一定的控制作用。

参考文献:

[1]何磊.吐哈盆地西南缘层间氧化带型铀矿的地质特征及成矿条件分析[J].陕西地质,2008,26(1):38-45.

[2]傅成铭.邱林.吐哈盆地十红滩铀矿床构造特征及其与铀矿化时空关系研究[J].新疆地質,2006,24(2):98-102.

[3]李保侠.吐哈盆地十红滩矿区层间氧化带特征及控矿因素分析,华东地质学院学报,J.2002:1-9.

[4]陈宏斌,徐高中,李卫红,等.吐哈盆地西南缘层间氧化带矿物、岩石地球化学分带及对铀矿的控制作用[J].铀矿地质,2007,23(6):350-355.

[5]乔海明,张复新,耿海波,等.层间氧化带砂岩型铀矿床微生物地球化学特征及与铀成矿的关系研究——以吐鲁番—哈密盆地十红滩铀矿床为例[J].地质论评,2006,52(5):636-641.

[6]徐高中.吐哈盆地南缘构造演化及其对层间氧化带砂岩型铀矿成矿作用的控制[J].铀矿地质,2003,19(3):137-140.

[7]M.Φ.马克西莫娃. E.M.什玛廖维奇,层间渗入作用成矿[M].夏同庆、潘乃礼等译,1993.

[8]张江旭.自然电位法在层间氧化带型砂岩铀矿勘查中的应用[J].西部资源,2017,(01):152+178.

[9]李有民,门宏,狄颜宁.鄂尔多斯盆地西缘北段银东地区层间氧化带型铀矿地质特征研究[J].西部资源,2016,(05):15-20.

[10]彭云彪.改变中国铀矿资源分布格局的勘查实践——核工业二O八大队近年来内蒙古铀资源勘查工作综述[J].西部资源,2013,(03):81-82.

[11]胡立飞,王龙辉,陈曦.农胜新地区直罗组下段下亚段泥岩隔挡层与铀矿化的关系研究[J].西部资源,2016,(05):30-31.

[12]高龙,杨胜富,石岳.鄂尔多斯盆地巴音布拉格地区铀成矿远景评价[J].西部资源,2016,(04):39-40.

[13]梁永新,刘洋.西准噶尔白杨河地区砂岩型铀矿成矿条件分析[J].西部资源,2016(05):68-69.

[14]田栋栋,王文旭,高尚.唐公梁——大营西段直罗组下段上亚段砂体非均质性与铀矿化的关系[J].西部资源,2016(03):37-39+46.

[15]马卫炎.新疆煤炭地质勘查工作应加强对放射性矿产的研究[J].西部资源,2016(05):83-84.

[16]殷龙飞,刘坤鹏,于宏伟.北秦岭成矿带西段关山岩体地球化学特征与铀成矿[J].西部资源,2016(04):14-16+33.

[17]王俊林.巴音戈壁盆地因格井地区铀成矿条件分析[J].西部资源, 2016(04):17-18.endprint