1978年,全校师生听真理标准问题讲座

1977年的冬天过去了,紧接着就是1978年的春天。我们生产队(湖北省洪湖县铁牛人民公社联盟大队)在长江河滩上有一些田地,2月底的时候,我经常到长江边上劳作。长江河滩靠近江堤的一带是防浪林,在穿过这片防浪林的时候,我发现杨柳的枝头已经绽放出了米黄色的嫩芽。可以预见,不久,脆生生的叶片将会带着春天的气息铺展开来。

彼时,我在生产队的劳动已经到了尾声,上大学的通知书已经攥在手上——这在当时是一件非常令人羡慕的事情。

3月12日清晨,父亲帮我挑起了行李,送我上汽车到荆州去上大学。我的大学是华中师范学院荆州分院,专业是中文系。靠近我们村庄的汉沙公路上,每天都有几趟公共汽车开往荆州或沙市。我们本来是要到洪湖县城或者附近的汽车停靠点去乘公共汽车的,但是一上沙洪公路,我们就遇上了开往沙市的汽车。我和父亲招招手,想碰碰运气,汽车竟然真的在我们面前停下了,我感到非常诧异。因为按照当时的习惯,不是正式的停靠点,汽车司机是不会停车的。

上大学后我听到曾经当过下放知青的同学说,他们每当要回城的时候,最头痛的是乘车,没有办法,于是想出一招,男士穿着一身花衣服,头戴花毛巾(当时没有丝巾),遇到公共汽车开来的时候,就装模作样学女子的妖娆姿态,扭动腰,挥挥手,居然骗过了一些“见色眼开”的司机,而且屡试不爽——这可以作为当时情况的一个佐证。

车停靠在我们面前,父亲高兴地说:“恐怕上级跟他们交代了,要优待上大学的新生,要不然,怎么会在这儿停车呢?”我当时也非常庆幸自己一出门就遇上了这么好的运气。

坐在汽车上,我心里有些难过,也有些忐忑。我虽然21岁了,但是从未出过远门,最多也就离家三五十里的距离;在外边待的时间也不是很长,最长的一段经历是1975年春节在水利工地上守工棚,40多天。而现在离开家至少有一两百公里,而且至少要离开半年的时间。想着想着,眼睛不禁有些湿润起来。再说,远方的那所大学是个什么样,遇到的老师和同学都是我生平没有见到过的,特别是那些同学,他们的出身都和我一样,属于地地道道的农民吗?城市学生优越的生活条件令我们羡慕不已,面对他们,我们会不会自惭形秽?我离开学校在广阔天地里劳作已经4年了,还能够适应学习生活吗?一切都是未知的。

当时的公路路况不是很好,汽车颠颠簸簸,摇摇晃晃,到下午两点左右才停靠在沙市汽车站。我知道学校会派车来接我们的,但是一下车,并没有看到学校接站的车辆,只好挑着自己的行李,在靠近停车场边缘的一排椅子上坐下来。这时候,一位被录取到数学系的同学和我一样,也是第一次来到这个陌生的城市,根本找不到北,只好静下心来等学校的接站车辆。不一会儿,接站的汽车来了,车上的同学下来帮我们将行李搬上车,又跑了几个车站接站,方才载着我们朝学校疾驰而去。

到了学校,我非常失望,这就是所谓的大学吗?校门就是水泥砌成的两个礅子,一个不显眼的校牌挂在水泥礅上,非常寒碜。全校只有一栋三层楼房,是教学楼,其他地方全是平房。同学带我到学校教务处报到,工作人员收走了我的那张录取通知书,安排了班级和住处。我们还填写了一张表格,表格中有一栏,填写自己的特长。我握着笔想了很久,自己究竟有什么特长吗?体育项目,篮球不会,乒乓球也不行,唯一的长项是游泳,但也只会狗爬式;再就是会插秧,会撑船,会耕田……但是这些能叫特长吗?最后我只好填写“写作”。其实考进中文系的,大多都具备倚马之才,我的写作水平一般般,能够叫作特长吗?

填完表,这些同学又带我到寝室去。我们住宿的地方原来是教室,一个教室住了20多人,非常拥挤。我们班占有两个寝室,是上下铺的床。走进寝室,大家脸上洋溢着那个时代少有的喜悦之情和积极向上的坚毅神情,互相之间打招呼,帮忙搬行李,然后问你姓甚名谁,问你是哪儿的人,其乐融融。

有一位同学到街上去买东西,我托他帮我带一条洗脸的毛巾来,结果他给我买来了一块手绢。我心里想,我又不是娘儿们,要这手绢干什么?这也算是各种方言之间的碰撞,或者是各个地域文化之间的一次碰撞吧。

开学的头三天,是政治学习,学习当时报纸上的各种社论、领导人的讲话,学习毛主席的教育思想。最后一天,是学习学校的各种规章制度。这些制度当中有一条是不允许学生在学习期间谈恋爱。大家在讨论这一条的时候,议论纷纷,谈笑风生。当时我们班同学中有十几位是已经结婚的成年人,有的已经超过30岁,是几个孩子的爸爸。他们开玩笑说,我们是不是该先离婚,毕业后再来谈恋爱呢?年龄小一点的说,我们都20多岁了,还要等好多年才能谈恋爱,漂亮女孩早就被人家抢走了。还有的调侃说,我们班里就3个女生,而且一个早就“罗敷自有夫”,一个是西藏的代培生,剩下一个女生,这么多男生,哪够分配啊?

3月20日,学校举行文艺晚会,欢迎恢复高考后首届大学生。节目都是七五级、七六级的同学演出的。他们当中也有许多文艺方面的人才,在电视还没有普及的时代,看这样的节目绝对是一种难得的享受。其中有个舞蹈节目,类似于《白毛女》中 “大红枣儿甜又香”的那一段舞蹈,我印象很深。

不过我们这一届的有些同学总是瞧不起上两届的同学,因为他们没有经过高考这一关,属于推荐的,后来被称为工农兵学员。那个时候,吃饭的时候要排队打饭。买饭的窗口少,我们七七级一来,就显得更加拥挤不堪了,所以排队的过程非常漫长,经常有人加塞。有一次一位七七级新生有熟人站队站在前边,于是就插了进去,后边的一位七六级的学生上前加以制止。七七级的新生怒眼圆睁,恶狠狠地说,你算个啥,推荐来的,有什么了不起?这位七六级学生立马回击说,你有什么了不起,我要考,绝不会考到这么个垃圾学校来。双方唇枪舌剑,七七级新生并没有占明显上风,倒是让七六级的那位同学捡了便宜;七七级新生无言可对,只得悻悻而去。

1980年3月在湖北省公安县雷州高中实习时几位同学的合影。前排:赵复明、李再新;后排:本文作者孙守让、蔡方胜(从左至右)

当然,后来我们学校七七级同学当中,各个学科出现了许多声名卓著的专家学者,如物理学家王恩科,宪法学家童之伟,文学评论家张洁、樊星,文字学家杨荣祥等,而推荐上大学的工农兵学员中也不乏出类拔萃的,如楚文化研究专家孟修祥等。

当年的5月11日《光明日报》发表特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》,由此引发了一场关于真理标准问题的大讨论。开始,我们对这场讨论并没有过多地加以关注,总以为如先前报刊上的文章一样,他们抛出一个问题,让大家讨论讨论,发表自己的看法而已。待到全国各大报纸都转载这篇文章,我们才感到中央对这件事情的重视程度。我完整地阅读到这篇文章,还是在外边逛商场的时候,在一家百货公司的报刊橱窗中读的。

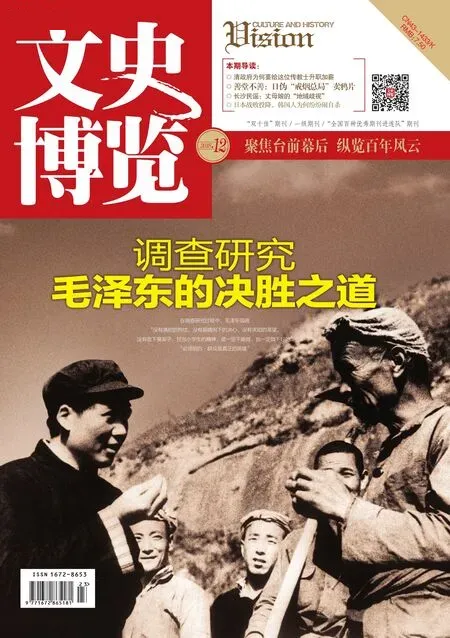

不久,学校专门召开全校师生大会,聆听著名哲学家邢贲思先生关于真理标准问题的讲座。由于录音效果不好,再加上邢先生带着浙江方音的普通话有些难懂,坐在会场上,我并没有听清多少内容。不过,从这些动向看来,《实践是检验真理的唯一标准》是一篇足以改变中国人思想观念进而改变中国历史进程的重量级文章,后来的情况也说明了这一点。可以这样说,虽然季节上的春天已过,但是这场讨论却预示着中国政治上的春天已经悄然到来。

1978年的那个春天是一个孕育着希望的春天,尽管这个春天天空有云翳,大地有风雨,尽管人们之间有矛盾,有误会,在行进的道路上人们有过踯躅和彷徨,但是国家有希望,民众有目标,人们精神焕发,对未来充满着憧憬和信心。如果没有充满生机的1978年春天,就很难有1979年春天“有一位老人在中国的南海边画了一个圈”的壮举,也不会有40年来改革开放的辉煌成果。至于我个人,大学序幕一经拉开,我们就昂首阔步,走进了一个崭新的时代,何其幸甚!