神奇的印尼艺术

甘霖霖

摘 要:“甘美兰”(Gamelan)是印度尼西亚历史悠久、最具特点的民族音乐演奏形式,是传统印度尼西亚锣鼓合奏乐团的总称。广西艺术学院于2015年引进了印尼西爪哇的两套甘美兰乐器,并于2016年开始运用于实践教学。甘美兰独特的音乐风格、鲜明的特色以及丰富的音色与节奏变化,给我们的音乐教学注入了一股新的活力,在对外的展示演出中,大受欢迎。由此,根据自身的学习与体验提出一些感想并进一步探讨其引入教学的目的、意义。

关键词:甘美兰;锣鼓合奏乐;打击乐;民族音乐

“甘美兰”(Gamelan)是印度尼西亚音乐中历史最悠久,最具有特点的民族音乐形式,是传统印度尼西亚锣鼓合奏乐团的总称。在印度尼西亚语中Gamelan是用手敲击、敲击的意思(强调的是打击乐器),是印尼人民喜爱的一种民族乐队形式,其所演奏的音乐也被称为甘美兰音乐。

笔者接触的甘美兰是来自印度尼西亚西爪哇Sunda族使用的两组乐器,将其合称为“Sunda甘美兰”,是为了区分印度尼西亚各种类型的甘美兰,其特色主要体现在它的音阶上。“Sunda甘美兰”乐队可以演奏歌曲或是给歌手作伴奏,也可以为舞蹈、戏曲、电影配音伴奏。两组乐器最大的区别之处主要体现于音阶的运用上,由此影响了各自的演奏与音乐风格。从音乐听觉感受出发,一个是带有旋律色彩的Gamelan Degung(甘美兰—得贡),另一个是具有较强节奏感的Gamelan Salendro(甘美兰—莎兰朵)。其中,Gamelan Degung(甘美兰—得贡)只在西爪哇族群存在,甘美兰Sunda中的Gamelan Salendro(甘美兰—莎兰朵)和其他族群的Gamelan Salendro(甘美兰—莎兰朵)在爪哇的形状和音调间隔的距离上有相似之处,但音乐或歌曲的节奏不同。

一、甘美兰的音位排列

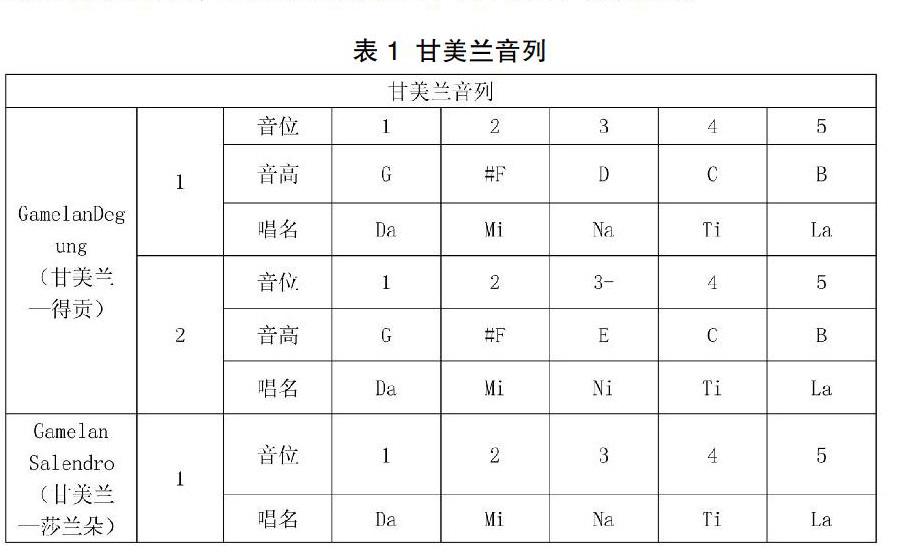

两组乐器的每件乐器有各自的名称,也存在相同名称的乐器,但在不同的乐器组合中所使用的音阶排列却不同。两组乐器的音阶排列有所不同,即可形成不同的调式。在Sunda甘美兰中,其使用的音阶体系有DEGUNG(得贡)、SALENDRO(莎兰多)、PELOG(佩兰朵)三种。其中DEGUNG(得贡)音阶在西爪哇中非常流行,经常用于西爪哇的歌曲和声音艺术中,可以说是Sunda人独有的音阶。从所接触的两组乐器其本身的标记来看,两组乐器的基本音列如下表所示:

由以上表所示的音列排序就可以看出,印尼使用的音阶排列(音位)与我国传统的五声性调式相近似,但音高不同,其音阶排列也与十二平均律的排列不同,其中有些音可以看成是中立音,这些中立音在钢琴上是无法弹奏的。

甘美兰中大部分的击奏乐器由铜片制成,每个铜片都有其特定的音高,制造乐器的师傅在确定音高的时候,主要是依靠自己的听觉来判断音高是否正确,有时也会在造好的时候通过演奏来确定是否正确。因此,没有音高绝对相同的两件乐器,这也是甘美兰铜制乐器的一大特点。虽然两组乐器的音位相同,但其音高是不一样的,所以在Gamelan Salendro与Gamelan Degung中的乐器虽然有相同相似的乐器,但一般情况下不混合使用。就如图表中所示的Degung与Salendro两个调式有相同的音位排列,但由于乐器的音律不同故将其分为两种音列。表格中Gamelan Degung中的音高是在与安格隆的合奏中与安格隆上的音高相同的音,但并不是绝对的,存在一定的音分差。

除铜制乐器外,也有竹片制成的乐器,例如Gambang,其使用的音列与Gamelan Salendro中的乐器相同。所有乐器多采用金色装饰的木头,使整组乐器看起来金碧辉煌。

甘美兰的音乐特点主要集中在器乐合奏和节奏上。这样的合奏不同于西方的对位进行,是一种带有即兴性的合奏形式,在变化中又可以突出乐器的特点。如Gamelan Degung就带有旋律色彩的变化,在传统乐曲的演奏上有鲜明的变化,有近似于西方大小调感覺的明暗变化,其独特存在的第三音位Ni(3-)穿插于曲调的变化之中就会带来曲调色彩的鲜明变化。

在甘美兰音乐中,除了以皮鼓和铜制的敲击乐器为主外,有时也会加入其他与其使用相同音列组合的乐器进行演奏,其演奏形式可以是纯器乐的演奏,也可为歌舞表演进行伴奏,常有舞蹈或歌唱的加入,音乐风格带有明显的异域特征,色彩十分丰富与多样。

二、甘美兰音乐的记谱与唱名法

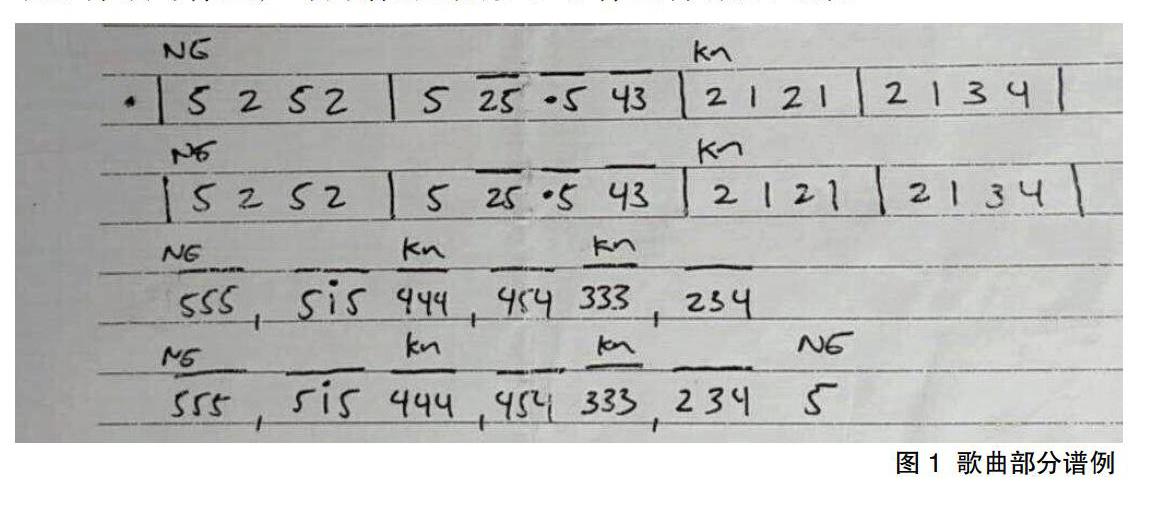

印尼音乐甘美兰的记谱,与众不同,别具一格。古老的甘美兰教学主要是口传心授的教学模式,当时由于可以拥有和学习甘美兰的人较少,教学方式简单。随着时代发展的变化,教学面向的范围有所改变,为了在教学上方便学生的记忆与理解,在记谱时用阿拉伯数字来表示音的位置,并不是实际的音高,其唱名用实际音高来发声。

音的高低用“·”在数字的上下方来表示,高音点与低音点的位置与常用的简谱相反,高音点在下面,低音点在上面,在排列时多从高音开始从左自右排列。在表示音的节奏时多用横线的长短表示时长,同时用“·”来表示停顿与休止,与简谱的线的多少和休止符有所区别。

三、甘美兰的演奏形式与特点

GamelanSalendro的乐器组合由铜制乐器:Saron Indung(莎乱—胤度)、Saron Anak(莎乱—安卡)、Bonang(波囊)、Rincik(林叽)、Demung(得芒)、Peking(哔尽)、Kenong(可囊)、Selentem(丝连等)、Gong(贡),以及竹制的Gambang(刚邦)和皮鼓组成,其中Saron Indung(莎乱—胤度)、Saron Anak(莎乱—安卡)、Peking(哔尽)、Kenong(可囊)、Selentem(丝连等)属于铜制钢片琴。

这组乐器组合的特点主要表现在节奏上。在演奏时带有即兴色彩,演奏者在既定的乐句上伴随着鼓点在演奏技巧上加以变化,带有明显的节奏感,演奏时多循环往复,具有神秘的宗教主义色彩。从乐曲的节奏交替中可以看出,Bonang是所有其他乐器的母体,是主旋律担任者,其旋律节奏变化丰富,在演奏时可以清晰地听到其演奏的旋律部分,其他的乐器更多的是做节奏的变化和旋律的加花。

在演奏时,乐器使用不同的锤子敲击发声,其中Saron Indung、Saron Anak、Demung使用的是木制的锤子;Peking使用的是牛角制的锤子,演奏时可以通过用手指点按敲击的铜片来消音(缩短延长音);Bonang、Rincik、Kenong使用的木槌外部用线包裹,双手演奏,其缩短延长音是通过在敲击乐器上停留的方式来达到的;Gambang使用的是圆形的包裹着棉花的锤子,双手演奏;Selentem、Gong使用的锤子外部有绵花包裹。

Gamelan Salendro的节奏感较强,多伴随鼓点的变化演奏,既不同于齐奏或重奏的形式,也与欧洲的对位复调不同,在节奏的变化上虽有模仿进行,但带有较强的节奏性和即兴性,带来截然不同的音乐体验。

前面提到,甘美兰音乐中主要的表现形式有铜制乐器与皮鼓的组合,这当中,皮鼓起着灵魂式的作用。与Gamelan Salendro搭配的鼓有两种,分别是Kendang(大鼓)、Kulanter(小鼓),这一大一小的两种鼓的组合中,又各有“公鼓”与“母鼓”之分。“公鼓”一般起领导作用掌握着节奏的变化,同时提示其他乐手改变歌曲,而“母鼓”则有固定的以伴奏为主的节奏,一般“母鼓”作为伴奏,音量不能超越“公鼓”,其节奏也不能比“公鼓”复杂。皮鼓节奏音型多为后半拍弱起节奏,强调的是后半拍,在相当多的乐曲里需要即兴演奏,要求鼓手有较强的节奏感和把控能力,同时鼓手还必须掌握多种鼓点范式,充分发挥自己的表演天赋,才能在既定的节拍里做即兴的表演。

四、神奇的甘美兰艺术体验

甘美兰作为印度尼西亚音乐中历史最悠久,最具有特点的民族音乐形式,不仅在印度尼西亚的影响巨大,同时也影响了其他国家和地区。在印度尼西亚,甘美兰最初通常在宗教仪式和各种庆典中使用,具有一定的仪式性,其中的每一件乐器都象征着神明,不能跨越,在演奏时应保持严肃,带有仪式感。后来逐渐在庆典中使用,这时的甘美兰通常伴随着舞蹈和皮影戏,很少有单纯的甘美兰表演。早期的甘美兰演出一般是由音乐家演奏,参与到戏曲的演出以后,逐渐有民众加入到学习与演奏甘美兰的行列。如今甘美兰已进入校园课堂,成为当地音乐院校的专业课程之一。然而,在印度尼西亚地区有着众多的岛屿,不同岛屿的甘美兰音调又有其不同的特点,因此甘美兰的体系及其相关知识结构就显得十分复杂,不容易掌握。大多数的甘美兰演奏者仅是熟知本地区甘美兰体系的相关知识,并不能涵盖所有。

在中国,引进甘美兰乐器的音乐院校不多,将其运用于教学与实践并在舞台上展示的就更少了。广西艺术学院于2015年引进了印尼西爪哇的两套甘美兰(Gamelan)乐器,同时聘请了印度尼西亚万隆艺术学院副院长、印度尼西亞高等文化学院艺术家莫·约瑟夫·维拉迪丽嘉(Moh.Yusuf Wiradiredja)教授到学校来传授甘美兰的演奏以及一些相关的甘美兰音乐知识。2016年6月,由广西艺术学院的师生在“中国—东盟音乐周”上进行了首次演出并获得了圆满成功。在“一带一路”的倡议下,通过音乐学习与交流,增进了友谊,增进了了解,从中获得了很多收益,真正实现了互利共赢。

参考文献:

[1]温洁.浅析打击乐在不同地区甘美兰音乐的特点[J].黄河之声,2013(19).

作者单位:

广西艺术学院民族艺术研究所