“X人”式使感形容词的历时来源及其在西安话中的表现

丁丁

(北京大学 中国语言文学系, 北京 100871)

现代汉语普通话和方言中有一类“X人”,如“喜人、感人、烦人、醉人”等,它们在形式上由形容词或部分动词加“人”组成,语义上表示“使人感到X”或“使人产生与X相关的感觉”,句法功能上大致相当于形容词。这些“X人”的性质、历时来源及其在方言中的表现,都是值得关注的问题。

学界对“X人”有不同的命名方式,如“自感动词结构”[1]“使感结构”[2]“表使感的形容词”[3]“自感结构”[4]等。命名的差异主要集中在两方面。一是“使感/自感”的区别。采用“使感”这一术语,是为了强调X和“人”之间的致使关系。而采用“自感”这一术语,主要是因为在部分方言中,“X人”进一步发展,直接表达主语自身的某种感受,不包含致使语义。由于在普通话和汉语史中,“X人”形式均包含致使语义,表示主语“使人产生某种感受”,故我们采用“使感”这一术语来指称普通话和汉语史上的“X人”。二是“动词/结构/形容词”的区别,这是对结构性质的认识不同。目前,已有研究一般不将它们处理为动词,而是看作形容词,或与形容词性质相近的述宾短语。考虑到“X人”扩展性差、多为封闭类[5],我们观察现代汉语普通话时,从句法词[6-7]的角度,将其看作形容词。综上,本文把普通话中的“X人”称作“使感形容词”。

已有研究对“X人”式使感形容词的关注并不多。从共时角度看,现代汉语的普通话和方言研究,都以现象列举为主,缺乏深入的理论分析。古川裕从论元结构角度分析普通话“X人”的句法语义特点,根据“人”的性质,认为它处在复合词和派生词的中间阶段[7]。孟凯将普通话的“X人”看作“致使复合词”,收集词项最为详细,分析其句法语义后,认为这类复合词来自古代汉语的“致使句式”[8]。而在方言研究中,北方话的中原官话、西南官话、冀鲁官话、胶辽官话,以及晋语、湘语、赣语、客家话均报道过“X人”,但多为现象的列举,缺乏理论分析[9-32]。个别研究试图从轻动词角度分析这一现象,但论证不足[33-34]。

而从历时角度看,对“X人”历时来源的研究数量更少。部分方言研究已经将“X人”和古代汉语的使动用法联系起来[35]。董秀芳从理论上探讨“动宾短语的词汇化”,指出不及物动词和形容词成为动宾双音词的第一个成分,源于历史上的使动用法,其宾语成分的语义特点是非具体性、非个体性和无指性[36]。少数研究关注了使动用法到“X人”的演变,强调类推的作用[37]。

综上,学界对“X人”的已有研究中,现代汉语普通话的分析很少[7-8],对各种方言的研究则只列举现象,基本不做理论分析;对其历时来源的具体论证不足,一般只说它源自“使动用法”,而不解释演变的具体过程和机制[8,36];并且没有将普通话和方言的现象进行联系对比。因此,本文首先分析普通话中“X人”的性质,随后探索其历时来源是什么发展过程如何,重点分析以西安话为代表的部分方言中有的“X人”进一步发展为派生词的现象。

一、普通话的情况

我们以北京大学中国语言学研究中心CCL语料库现代汉语例句为标准,筛选出31个“X人”。列举如下:

(1)中国女子中长跑选手们的傲人成绩,首次使世界体坛刮目相看。

(2)不谈别的,单说仅出300万元便可利润对半分成,就够馋人的,试想这么好的事哪里去找?

(3)不过这对她来说也不是件愁人的事,事不躲人,人躲事,能躲过去的事到末了都不是事。

(4)我很欣赏这一类的情节,我觉得人生真太平凡了,总要有一些动人的情节。

(5)演出正进行到比较煽情的场面,台上台下即将痛哭失声,插上一个领导接见合影,便有些不伦不类,观众演员,哭笑不得,觉得烦人。

(6)大家都认为问题讲得深,层次比较高,很服人。

(7)我看文词很真挚生动,事迹也颇感人,就答应了。

(8)毒品真是万恶之源,实在太害人了。

(9)在这个意义上,“官员生产力”在一定条件下的转化是很骇人的,弄得不好,它会使官员本人的“印象分”尴尬无比。

(10)要说那老东西真恨人,咬他两口肉也解不了气。

(11)像我们这个新建厂,产品有销路,还能出口,可就是买的设备迟迟不到位,钱早交了,订好上半年交货,到了年底还不见影,真急人哪!

(12)等待是很焦人的。那时候,她似乎每时每刻都在等待着他的召唤。

(13)我们的许多骄人的科研成果,仅仅是一篇论文、一本专著、一个奖项,没有变成产品、变成效益。

(14)首先,从民间组织的数量上看,官方与学界之间,以及学者与学者之间的评估存在着惊人的差异。

(15)而现在,却就是这个男子,却就是那么一个困人天气的黄昏!

(16)大家累极了,比过去打仗还累人,这是一种来自内心的累,不是睡一觉能消除的累。

(17)在外界看来,这种重组似乎非常宏大而迷人。

(18)这个题目可难人啦!

(19)我家这个孙子是真乖!一点儿不闹人。

(20)一张油光满面的脸最恼人了,不但容易脱妆,而且看起来总是脏脏的,自己也觉得不清爽不舒服。

(21)外祖父常像瞌睡似地俯在他那横琴上,慢慢地拨弄那些琴弦,发出如苍蝇的营营声,苍蝇,多么腻人的东西。

(22)记者走在拉萨街头,却感到处处涌动着暖人的热潮。

(23)药品价格高得惊人,药品质量差得气人。

(24)王镯子把啃着的鸡腿放下,咧着少睫毛的眼皮假笑着走上前,把明生拖在锅台上坐下,说:“嗳哟哟,看把孩子打的,真疼人。”

(25)农业发展的前景与乡镇企业的发展一样喜人。

(26)老鼠的眼睛像鬼火,吱吱地叫,真吓人得很。

(27)明明听见了,又要我亲口再说一遍。怪羞人的,我不说。

(28)如大面积赏梅,那梅其花也雅,其色也多,每至瑞雪普降,绿枝包,甚是怡人,给人以欣欣向荣之感。

(29)本书作者系杜邦家族的姻亲,深知杜邦家族内幕,在书中极尽吹捧之能事,但文笔轻松悦人,不同于一般叙述杜邦企业的书籍如《尼龙纬幕的后面》等书的累赘与呆涩。

(30)他竭力向记者描述那种醉人的心境,但他无奈地表示,只可意会不能言传。

(31)不告诉你,这要说出来就太伤人了,反正我找过的人很多,没人接着我,但现在我们都是好朋友了,当时不行。

其中,“服人、骇人、焦人、困人、难人、悦人”都仅出现一次、接受度较低,可以看作个别的语用现象。下面就以上词例,具体分析普通话中“X人”的组成成分、内部关系和整体性质。

(一)组成成分

“X人”中的“人”基本是无指的[38],这里主要讨论X的性质。从词性看,以上31个“X人”中,有27个单音节的X是来自形容词、不及物动词和“作格动词”,包括:傲、馋、愁、动、烦、服、感、骇、恨、急、焦、骄、惊、困、累、迷、难、恼、腻、暖、气、疼、喜、羞、悦、醉。例如:

急人=让人着急(“急”是形容词:NP1着急)

感人=让人感动(“感动”是作格动词:NP1很感动/NP2感动了NP1)

还有4个X来自及物动词,包括害、闹、吓、伤。如:伤人=伤害人,吓人=吓唬人。

而从语义看,X都和人的感受有关。从感情色彩看,X以贬义居多,如“烦人、恼人、气人”等。而且贬义的语素构成“X人”时更有能产性,X甚至可以是双音节的,如:

(32)小如说这种毛织出衣服会很扎人。

(33)哎呀,我那病,可折腾人了!

网络上目前出现的新词“雷人、磨人”等也是贬义。相对地,褒义的“X人”则有强烈的书面色彩,如“傲人、动人、骄人、迷人、醉人”等。由此可见,“X人”用于表现消极、不适的感受时,能产性更强。

(二)内部关系

在结构上,X和“人”之间是述宾关系。在语义上,整个“X人”表示“使人产生某种与X相关的感受”。具体来看,当X是形容词、不及物动词或所谓“作格动词”时,“X人”可以记作“Vi人”,其语义为“使人X”,如“急人=使人急”“感人=使人感动/感动人”,这和古代汉语的“使动用法”类似。而当X是及物动词时,“X人”可以记作“Vt人”,此时在其语义内容中,及物动词的动作往往会导致特定的结果,如“吓人=吓唬人”“害人=危害人”,其结果一般是“使人害怕”“使人受损”。由此可见,“X人”表达了一种致使(Causative)语义[39]。

而已有研究往往只强调“X人”来自古代汉语的“使动用法”[8,36],通过前文对“X人”组成成分的分析可以看到,这是不全面的,因为这仅仅是“Vi人”的情况,“Vt人”则并非如此。全面的说法是,“X人”包含致使语义,可以分为“Vi人”和“Vt人”两种形式:在“Vi人”中,致使语义用语序表达,这种语序和古代汉语的“使动用法”有关;而在“Vt人”中,致使语义来自及物动词所导致的某种特定结果。正如孟凯所:“当X是不及物动词或者形容词时,结果义明显;X是及物动词时,需要X隐含结果义。”[8]

(三)整体性质

如前所述,我们把现代汉语普通话中的“X人”看作词而非短语,原因如下。首先,从句法功能来看,“X人”属于句法词。董秀芳指出,一个形式如果“在句法中充当一个最小的自由单位,能够以整体不可分割的方式进入句法中的一个空位”,它就是“句法词”[6]。普通话的“X人”显然符合这一点。

其次,从内部成分结合的紧密程度来看,“X人”属于复合词,且是离合词[40]。因为它的扩展极为有限,一般只能在中间加“死”表示程度深,或加“不”来提问。如:

(34)临开演还有几小时,主要演员忽然跑来对导演说:“对不起,我在外面联系了电视剧的排演,这场戏不能上。”你说急不急人?

(35)一点点事情就想不开,老是怀疑我有许多男朋友,真气死人。

可见X和“人”之间结合得并非特别紧密。

最后,从词性来看,我们认为“X人”是形容词。从例句(1)~(35)可见,“X人”可以作谓语、定语、补语,以及谓宾动词的宾语。作定语时要加“的”,否则书面色彩极强,如例句(1)中的“傲人成绩”。它还可以受程度修饰,包括程度副词、程度补语和其他形式。如:

(36)在别人身上看到自个儿的某些样子总是很烦人的。

(37)外面的香气烦人得很,雨水把树上的花朵都泡烂了,你不做梦吗?

(38)一篇《老卫种树》,打动了无数读者的心,这么感人的“作家写真”是怎么写出来的?

从以上分布来看,“X人”是形容词[40]。

(四)小结

综上,现代汉语普通话中的“X人”具有以下特征。第一,从组成成分看,包含与感受相关的X和无指的人,X主要为形容词、不及物动词、作格动词和少数及物动词。第二,从组成成分之间的关系看,X和“人”是述宾关系,并包含致使语义:当X为形容词、不及物动词或作格动词时,这种述宾关系类似于古代汉语的“使动用法”,表示“使人X”;当X为及物动词时,这个及物动词会导致某种特定的结果。第三,从整体性质看,“X人”是句法词、复合词、形容词。

二、历时演变分析

以上明确了现代汉语普通话中“X人”的性质,下面梳理历史文献材料,分析“X人”的历时来源,具体讨论其发展过程,并探索其演变。

(一)发展过程

考察上文的31个“X人”在古代汉语中的状况可以发现,历史文献中可以见到的多数“X人”形式最初都是一个述宾短语,叙述施事的一个具体动作,随后逐步发展,转而描述主体的一种抽象性状,从而凝固成词。在我们调查的“X人”中,最早见于上古的“感人、动人、烦人、服人、骇人、伤人、害人、惊人”,最早见于中古的“恼人、醉人”,还有最早见于近代的“愁人、迷人、难人、疼人、羞人、吓人”等16个“X人”都是如此。这是“X人”演变中最重要的一步。我们知道,“动作/性状”(Action/state)是一组对立的语义特征,前者可以受时间、方式、意愿修饰,不受程度修饰;后者则可以受程度修饰,不受时间、方式、意愿修饰。据此,通过观察部分“X人”在历史文献中的句法表现,可以看到“X人”发生了“从动作到性状”的演变。

以“惊人、害人”为例。它们是上古已有的形式,如:

(39)三年不蜚,蜚将冲天;三年不鸣,鸣将惊人。(《史记·楚世家》)

(40)吾闻之也,君子不以其所以养人者害人。(《孟子·梁惠王下》)

其中例句(39)有表时间的“将”修饰,例句(40)有表方式的“以其所以养人者”修饰。“惊人”还和“冲天”对举。这些“X人”受时间和方式修饰,说明它们叙述了一个具体动作,发出该动作的主体是“施事”(agent)。

到了中古,有这样的例句:

(41)及其长大,高谈惊人,远近从之受学者,著录数千人。(《抱朴子内篇·袪惑》)

(42)钱是害人物,智者常远离。(王梵志《一岁与百岁》)

这些例子仍然是对某种动作的叙述,不过这两例中的“惊人”“害人”已表现出一定的性状义:例句(41)中“惊人”作谓语,描述了“高谈”所产生的效果;例句(42)中“害人”作定语,修饰了“钱”的性质。

到了近代,则能够看到比较典型的例子,“惊人”“害人”表示一种抽象的性状而非具体动作。如:

(43)万般施设不如常,又不惊人又久长。(《祖堂集·卷八》)

(44)他就捻起诀来,念动咒语,向巽地上吸一口气,呼的吹将去,便是一阵风,飞沙走石,好惊人也。(《西游记·第三回》)

(45)此间管营,差拨,都十分害人,只是要诈人钱物。(《水浒传·第八回》)

例句(43)中的“惊人”和形容词“久长”并列,例句(44)(45)的“惊人”“害人”分别受程度副词“好”“十分”修饰。如前所述,“性状”可以受程度修饰,“动作”则不可以。由此可见,这里的“惊人”“害人”已经描述一种抽象性状,而不是对具体动作的叙述,具有该性状的主体是“当事”(Theme)。

当然,性状义的发展并不意味着动作义的消失。如下面例句(46)的“害人”前有“只要”,表达施事的意愿,因而是叙述一种动作:

(46)这黄文炳虽是罢闲通判,心里只要害人,惯行歹事,无为军都叫他做“黄蜂刺。”(《水浒传·第四十回》)

可见近代汉语中的“害人”一方面保留了上古那种叙述具体动作的功能,即例句(46);另一方面也发展出新的功能,即对抽象性状的描述,即例句(45)。

其实,“X人”这种“从动作到性状”的发展变化,从上古到近代一直在发生。如中古出现的“恼人”:

(47)莫把娇姿染污我,休将天女恼人来。(《敦煌变文·维摩诘经讲经文五》)

(48)春色恼人眠不得,黄鹂飞过绿杨阴。(《五灯会元·卷十九》)

(49)薄幸恼人愁切切,芳心缭乱恨绵绵。(《金瓶梅·第五十一回》)

以上例句(47)的“恼人”和“染污我”相对,并有表禁止的“休”修饰,显然是对具体动作的叙述。例句(48)的“恼人”看作动作或性状均可。例句(49)的“恼人”与“缭乱”对应,应当是对抽象性状的描述。

有的“X人”出现更晚,如“难人”主要见于《红楼梦》:

(50)原为大家偶得了好句取乐,并不为以此而难人。(《红楼梦·第三十七回》)

(51)那也太难人了。(《红楼梦·第三十七回》)

以上两例分别表动作和性状,同一部文献中共存。其实据我们观察,除了前文提到的16个见于历史文献的“X人”外,有15个“X人”很难在历史文献中找到用例,包括现代汉语常用的“气人、急人、累人、烦人”等。我们还注意到,最早见于明清时期的“吓人、难人、疼人、羞人”等4个“X人”,在明清这一较短的时期内,就完成了“从动作到性状”的演变。不妨推测,近代晚期的“X人”构式非常发达,造成了一部分类推,在表达“使人感到X”时,“X人”甚至成为一种固定的构式[41]。

(二)演变原因

以上说明,汉语史上的“X人”存在“从动作到性状”的语义变化现象。而在这种变化现象的背后,有以下两方面的原因。

第一,“动作/性状”是一组对立的语义特征,但同时它们之间也存在联系,这是变化的语义基础。具体来看,可以将“动作”语义分为“特定动作”和“惯常动作”两种,其中后者更容易和“性状”语义产生联系。下面具体说明。

所谓的“特定动作”,是指施事进行该动作的时间、地点、方式等是特定的,或者动作的对象是特定的。而“惯常动作”则不受这些因素影响,是施事多次或习惯进行的动作;那么,决定该动作的,主要就是施事本身具备的、某种稳定的性状。由于“X人”中的“人”都不是特定的某一个人,所以“X人”这一述宾结构的宾语就不是一个具体、明确的对象。这正是“X人”表达“惯常动作”的有利条件之一。因此,当我们考虑“X人”表达“特定动作”和“惯常动作”的区别时,只需要考虑时间、地点、方式等要素。

观察例句(39)的“惊人”,该动作发生在特定时间,也就是“三年不鸣”之后的一个时间点,用时间副词“将”来表示。又如例句(40),“害人”的动作有其特定方式,用介词结构“以其所以养人者”来表示。也就是说,这两例“X人”都是一种“特定动作”,特定的外部因素(此处分别为时间和方式)对该动作的影响很大;而施事本身的性质与该动作之间的关系,在这里并不是最重要的。

再看例句(41)的“惊人”,全句的意义是说,在“及其长大”的时间段中,每次“高谈”都有“惊人”的效果。而在例句(42)中,后续的“常远离”明确显示出“钱害人”是一种经常发生的情况。因此,这些都是一种“惯常动作”,不受时间、地点、方式的影响,此时,施事本身的性质与该动作之间的联系,就能够得到凸显:“高谈惊人”说明“高谈”的水平很高;而“钱害人”说明“钱”是一种不好的东西。

也就是说,与例句(39)、(40)这样的特定动作相比,在例句(41)、(42)这样的惯常动作中,决定该动作的,主要是施事本身的、某种稳定的性状。这是“从动作到性状”演变的关键。到了例句(43)~(45),“X人”已经完全发展为对主语抽象性状的描述,用程度副词来修饰。

第二,汉语的主语可能是施事,也可能是当事,两者之间没有形式区别,这就为“从动作到性状”的变化提供了形式上的可能性。也就是说,当“X人”作谓语时,“主语+X人”的表层形式无变化,内部的语义关系则从“施事+动作行为”被重新分析为“当事+性状特征”。以例句(39)、(44)为例展示这一重新分析的过程:

综上,“X人”发生“从动作到性状”的转变,其原因主要有二:一是语义方面,“惯常动作”和“性状”在语义上容易产生联系。由于“X人”中的“人”非特指,所以当“X人”没有明显的时间、地点、方式等特征时,往往表达一种惯常动作。此时“X人”就与主语本身具有的性质联系起来,进而从动作向性状转化。二是形式方面,汉语的“施事主语”和“当事主语”在形式上没有区别,这为演变提供了可能性。

需要补充说明的是,“从动作到性状”的语义发展,与“从述宾结构到形容词”的形式转变并不完全对应。我们判定“X人”为词,是基于形式标准的一种共时处理。但其他致使表达形式,在发展中也可以描述一种性状。如:

(52)我承认这些人很伟大,也很美、很感动我。

(53)再看我们的微电子产业,真的很让人忧虑。

前者是致使义述宾短语,后者则是使役句。其他致使表达形式“从动作到性状”的发展,宜另文讨论,此处暂不涉及。

三、西安话中的派生词缀ren0

下面观察现代汉语方言中的相关现象。在各方言中,“X人”和普通话有不少相同之处:X为形容词和部分动词,表示贬义的、不适的感受时更能产;X和“人”之间是述宾关系,包含致使语义;“X人”整体上属于复合词、形容词;部分方言可在X和“人”之间插入“死、煞”等表程度。区别主要在于:不同方言中,近义的“X人”所使用的具体词项X不同;构词能产性不同;存在不同的生动形式[42],如后缀、重叠等。

此外,“X人”在部分方言中还进一步发展,出现了“人”读轻声的情况。我们把“人”读原调(阳平)和轻声的“X人”分别记作X-ren2和X-ren0。观察现代汉各方言可以发现,前者出现在绝大多数方言和普通话中;而后者仅仅出现在一部分方言中,如北方话中原官话的关中方言,包括西安、合阳、宝鸡、宜君,还有晋语的稷山、陵川等。在这部分方言中,X-ren2和X-ren0共存并构成对立,二者间的差别和关系值得重视。下面就以这种现象较为典型的西安话为例,具体分析这种现象。

(一)西安话中X-ren2和X-ren0的对比

在西安话中,X-ren2和X-ren0都存在,它们的对立主要体现在以下4个方面。

第一,组成成分和扩展能力。从组成成分来看,X-ren2中的X只能是一部分有限的谓词,而X-ren0中的X则可以是多数表感受的常用形容词,这些X可以自由进入“X得很、不X、太X”等形容词的典型句法位置[4]。再从扩展能力来看,X-ren2中间可以插入“死”来扩展,但X-ren0不行。

第二,能产性。X-ren0能产性强,大部分表示不适感受的单音节形容词和动词都可以充当X-ren0中的X,如“酸、臭、麻、辣、撑、捂”,但这些词不能进入X-ren2[43]。其实根据调查,在表达“不适的感觉”时,西安话的X-ren0能容纳大部分的单音节词,产生临时性的组合,如“压人、热人”等,但X-ren2则不行。

第三,句法功能。X-ren2可以充当主语、定语、补语等,也可以受程度补语修饰,而X-ren0则不具有这些功能,所以X-ren2属于性质形容词,X-ren0则属于状态形容词。

第四,内部关系和语义指向。在X-ren2中,X和ren2是述宾关系,其中还包含致使情境,整个X-ren2指向致使者,一般表示“主语导致他人产生与X相关的感觉”。但在X-ren0中,X和ren0的关系不是述宾,其中也不包含致使情境,整个X-ren0指向当事,一般表示“主语自身感到X”。这种感受的程度,比单用X时稍微低一些,因此可以说X-ren0表示X的一种“减量”[44]。对比西安话中的以下例句:

(54)a这事烦人(ren2)得很。

b我今儿烦人(ren0),都甭着我。(我今天心情不太好,都别招惹我。)

(55)a他说话噎人(ren2)得很。

b我噎人(ren0),快给我点儿水。(我感到喉咙不太通畅,快给我点儿水。)

以上的a组都是X-ren2,“人”读原调,表示“这件事让人感到烦”“他说话让人感到不舒服”,这和普通话的情况基本相同。而b组则都是X-ren0,“人”读轻声,表示“我今天感觉有点烦”“我感觉有点噎”。而且,当“人”是轻声ren0时,就不能说“这事烦人(ren0)”“他说话噎人(ren0)”。这是因为X-ren0中不包含致使语义,自然也就不能由致使者“这事”“他说话”充当主语。事实上,有的西安话使用者已经不能把轻声的ren0和“人”这个语素联系起来了。如前所述,部分已有研究根据X-ren0的这种语义特征,用“自感”来命名这些X-ren0[1,4]。

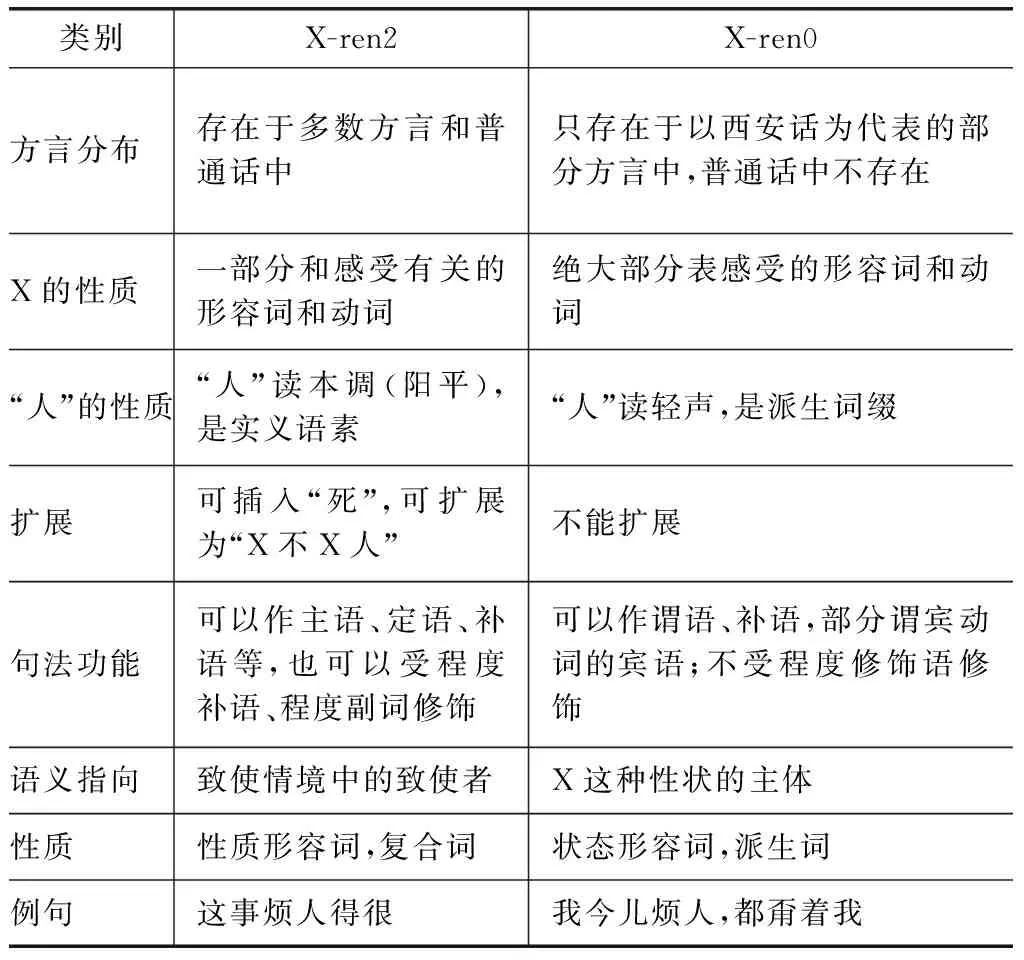

综上,以西安话为代表的部分现代汉语方言中,同时存在X-ren2和X-ren0,其中X-ren0的性质相对特殊,这表现在:ren0失去了语素“人”语音形式(原调阳平)和意义(泛指他人),不能独立使用;ren0能加在多数表不适感受的形容词后面,能产性强;整个X-ren0在功能上属于状态形容词;X-ren0内部不涉及致使关系。据此,我们认为ren0是个派生词缀,X-ren0是派生词,它表示形容词X的减量,是一种表达性派生[44]。它与X-ren2的区别可以列表总结如下:

表1 X-ren2和X-ren0的对比

(二)从X-ren2到X-ren0

以上讨论了西安话中X-ren2和X-ren0之间的区别。那么接下来的问题就是:二者之间的关系如何?我们认为,X-ren0是由X-ren2发展而来的,理由有以下3点。

第一,X-ren2的意义可以用分析性的句法手段来解释,如“这娃烦人(ren2)”表示“这孩子让人觉得烦”,这和普通话“电影感人”表示“电影使人感动”一致。而X-ren0则不行,如“我饿人(ren0)”中的ren0无法解释。换句话说,X-ren2作为复合词,更接近句法结构,而派生词X-ren0则是词法的产物。“今天的词法是昨天的句法”[45],后者应当晚于前者。

第二,从方言分布看,绝大多数方言中都存在X-ren2,但只有一部分方言中存在X-ren0。而且,目前未见任何一种方言只存在X-ren0、不存在X-ren2的。

第三,从语音发展规律看,轻声一般来自原调的弱化。也就是说,在以西安方言为代表的部分方言中存在X-ren0,它是X-ren2进一步发展的产物。而在以普通话为代表的其他方言中,X-ren2则尚未产生这种发展。对这种发展的具体过程,我们推测如下:首先,由于“人”在语义上无指,导致其语音弱化,变为轻声。随后,语音形式的变化造成整个X-ren0的内部结构不透明,ren0的语义也严重漂白。由于ren0丧失了“人”的词汇义,所以X和“人”之间的述宾关系、以及其中包含的致使语义也都无法辨识。此时,X就承担了X-ren0的核心意义[43],整个X-ren0的语义指向、句法性质都和形容词X近似。即:

“人(ren2)”无指—ren2变为轻声ren0—ren0语义漂白—X-ren0近似于X

这样产生的X-ren0,和一般的动词或形容词相比,区别主要在于:由于作为来源的X-ren2中有“使人产生X感受”的语义,所以X-ren0主要用来描述一种主观感受,“长、短、大、小、好”这样表示客观性质的一般形容词就不能进入X-ren0。

四、结语

本文首先分析了现代汉语普通话中“X人”式使感形容词的性质和特点,明确了它是复合词,内部关系中包含致使语义。随后探究其历时来源,指出汉语史中的“X人”经历了“从动作到性状”的语义演变,这一演变的原因有二:一是“惯常动作”和“性状”两种语义之间本身存在联系,“X人”中的“人”无指,容易表示“惯常动作”,并由此向“性状”转变;二是汉语的施事主语和当事主语之间,没有形式上的差别。最后,以西安话为例,分析了部分方言中“人”读轻声的X-ren0,它是“人”读原调的X-ren2进一步发展的结果。由于“人”在语义上是无指的,所以其语音也弱化为轻声,导致X和ren0之间的致使关系逐渐无法辨识,最终整个X-ren0的语义从“使感”转变为“自感”,表意和X近似,ren0成为派生词缀。

本文讨论的是汉语中的情况。其实,观察世界其他语言可以发现,表示“使人产生某感觉”的“使感形容词”并非汉语独有,英语、日语也有类似情况。

其不同之处在于,汉语用无指的“人”和谓词X来复合构词,而英语和日语则分别采用后缀或形态变化的手段。由此可见,“使感形容词”也具有一定的类型学意义,它在不同语言中的表现值得关注。