90例早产极低体重儿初乳口腔涂抹的分析

周锦龙,唐文燕

(江西省妇幼保健院新生儿科,南昌 330006)

低体重儿指新生儿出生1h内体重<2.5kg,而极低体重儿指新生儿出生1h内体重<1.5kg,以早产儿多见,导致低体重儿出现的原因可能与怀孕后母体营养不良、妊娠期疾病、产妇年龄、生产次数、母体健康状态、饮食习惯不良等因素有关[1,2]。极低体重儿相较于正常体重新生儿皮下脂肪分布少、皮肤保温能力较差、机体呼吸及代谢功能均较弱,消化道功能发育不成熟,新生儿吮吸、吞咽功能均不协调,多无法经口进食,而延迟的母乳喂养导致新生儿不能及时从母乳中摄取免疫活性物质与细胞因子,导致新生儿免疫力下降[3,4]。因此如何让极低体重儿在出生后早期可得到母乳保护成为研究热点。我院于2017年1月-2018年1月对90例胎龄27-32周早产极低体重儿,行初乳口腔涂抹,现将结果报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年1月-2018年1月在我院出生的90例胎龄27-32周之间早产极低体重儿,按照随机数字表法将患儿划分为2组,包括干预组与对照组各45例,干预组:男25例,女20例,胎龄范围:27-32 周,平均为(29.3±1.0)周,出生时体重在 1000g-1490g,平均为(1250.3±50.8)g;出生后Apgar评分平均为(8.4±1.0)分。对照组:男24例,女 21例,胎龄范围:27-32周,平均为(29.8±0.9)周,出生时体重在1000g-1490g,平均为(1259.5±50.5)g;出生后Apgar评分平均为(8.1±0.9)分。 两组患儿一般资料结果比较无统计学意义,P>0.05。纳入标准:研究取得患儿家长同意;均为胎龄27-32周早产儿;出生时体重均<1.5kg。排除标准:排除合并严重疾病的新生儿;排除出生后1周内死亡新生儿;需排除母亲合并传染性疾病、癌症等无法进行母乳喂养的新生儿。

1.2 方法 干预组在对照组护理基础上结合初乳口腔涂抹:⑴护士为家属进行宣教,包括初乳采集注意事项,产后24h内则开始为产妇提供规律泵奶,收集产妇初乳,采用专用储奶袋储存,贴好标签,立即冷藏保存,有效期为24h,护士接收母乳后核对患儿信息,确认储奶袋标签信息与患儿手腕带信息完全一致后准备口腔涂抹[5]。⑵涂抹过程:操作前护士需严格遵循7步洗手法洗手,取出储奶袋后使用1ml无菌注射器抽取0.2ml的初乳,在常温下放置5min后采用低负压吸出患儿口腔分泌物,去除注射器针头后沿一侧口角将初乳送入患儿口中,每日涂抹时可交替经左侧、右侧口角注入初乳;注射器头置于黏膜与牙龈之间,缓慢注射,时间>20s[6]。需注意的是在口腔涂抹初乳前、中、后密切关注患儿生命体征变化,观察心率、呼吸、血压等,每隔4h为患儿进行一次口腔涂抹,连续7d,记录每一次涂抹时间与次数。对照组:常规院内护理,包括皮肤护理、保温护理、采用肠内营养护理、常规吸氧、积极预防感染发生等。

1.3 观察指标 观察两组患儿喂养效果(开始肠内营养、开始经口喂养、达到全肠道营养时间)、住院用时、干预3周后评估喂养成效(最初5min内摄入奶量与医嘱奶量的比值)、喂养效率(每分钟内患儿经口摄入的奶量)、喂养后并发症发生情况。

1.4 统计学处理 采用SPSS 18.0统计软件,计量资料用(x±s)差表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

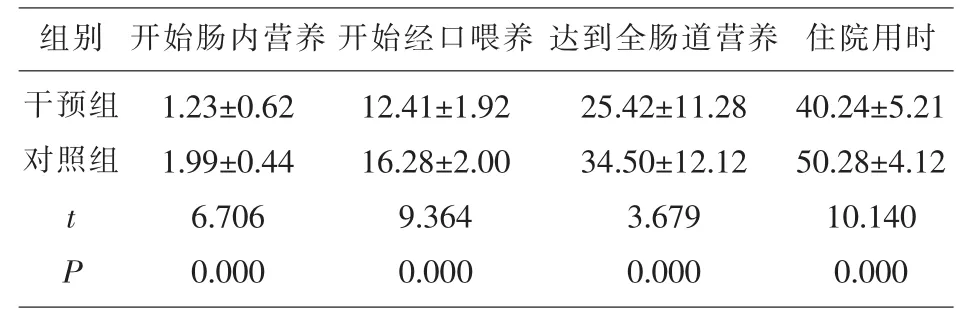

两组患儿开始肠内营养、开始经口喂养、达到全肠道营养、住院用时 干预组患儿开始肠内营养、开始经口喂养、达到全肠道营养、住院用时均短于对照组,P<0.05。见表1。

表1 比较2组患儿开始肠内营养、开始经口喂养、达到全肠道营养、住院用时(n=45,d)

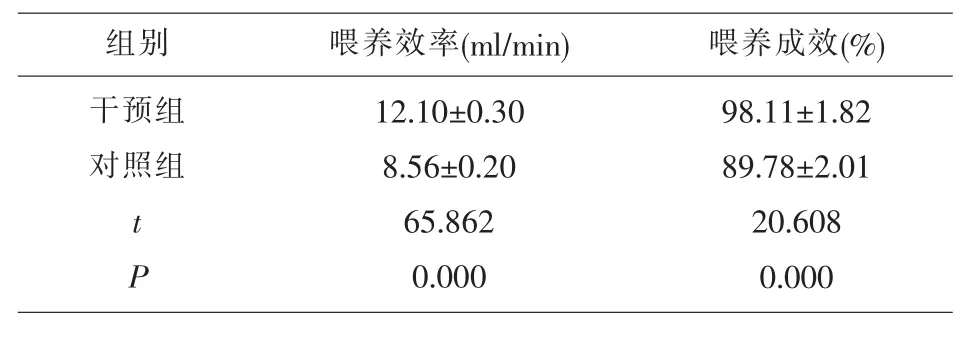

2.2 评估两组患儿喂养效率、喂养成效 干预3周后评估发现干预组患儿喂养效率、喂养成效均优于对照组,P<0.05。见表2。

表2 评估两组患儿喂养效果(n=45,例)

2.3 评估两组并发症发生情况 干预组患儿喂养后并发症发生率低于对照组,P<0.05。见表3。

表3 比较两组并发症发生情况(n=45,例)

3 讨论

早产极低体重儿身体各器官机能、系统均未发育成熟,患儿胃肠道消化能力较弱,早期喂养不耐受几率较高,早期喂养后易出现呕吐、腹胀等。而临床治疗重点则多关注肠内喂养与经口喂养方面,鼻饲是早期肠内营养方式,但长期鼻饲可能对早产儿造成多种问题,因此早期解决早产儿经口喂养问题非常重要[7]。母乳所含营养成分与是否早产有关,早产母乳的营养价值和生物学功能更适合早产儿的需求[8]。国外研究发现早产母乳中的宏量营养素,尤其是蛋白质含量并非一成不变,不同孕周的母亲或同一母亲在不同泌乳期乳汁中蛋白质含量均存在明显差别[9]。初乳涂抹口腔尚未形成统一的标准,各文献报道中差异较大[10-12],开始时间多集中在48-96h,涂抹频率多为2-4h每次,涂抹持续时间从生后48h到开始经口喂养,涂抹用量多为每侧0.1ml,两侧共0.2ml。

文章研究结果表明干预组患儿开始经口喂养、达到全肠道营养、开始肠内营养、住院用时均短于对照组,P<0.05。研究结果表明干预组患儿喂养效率、喂养成效均优于对照组,P<0.05。分析原因发现,初乳口腔涂抹概念最早出现在2009年,指在极低体重儿出生后48h内使用少量初乳涂抹在早产儿口腔黏膜上,每隔4h涂抹1次。其作用机制尚不明确,但有学者提出可能与3种作用机制有关,包括:⑴初乳中含有多种细胞因子,当使用初乳涂抹口腔后,初乳可刺激新生儿口咽部淋巴上皮细胞合成免疫活性物质,以提高早产儿机体免疫功能[13];⑵因初乳中含有多种免疫因子、生长因子、乳铁蛋白等,其中sIgA因子可直接抑制病原体附着在消化道上,降低败血症发生几率;乳铁蛋白可帮助调节免疫力,此外乳铁蛋白具有一定抗菌作用,可满足新生儿机体生长发育所需营养需求,促进调节胃肠道消化功能,降低腹泻发生率[14];⑶此外口腔涂抹初乳过程中可刺激早产儿产生吞咽动作,在吞咽过程中可将少量初乳中的免疫因子送入胃肠道,促进肠道淋巴组织激活。研究结果表明干预组患儿喂养后并发症发生率低于对照组,P<0.05;均未发生新生儿坏死性小肠结肠炎,此外干预组患儿新生儿肺炎发生率较低,分析原因发现,新生儿坏死性小肠结肠炎发病机制与感染、炎性因素、多种原因导致的肠道缺氧、缺血等有关。而初乳中含有的SIgA、乳铁蛋白等免疫成分可在肠道与呼吸道形成保护屏障,降低细菌附着率,杜绝病原体侵入,保护肠道功能及呼吸道黏膜,降低肺炎发生率[15]。

综上所述,采取初乳口腔涂抹可缩短早产极低体重儿经口喂养用时,降低喂养并发症,促进康复。