如意甘肃多元文化

从水丰草茂的甘南草原,到雪峰叠嶂的祁连牧场;从层峦黛染的陇南山乡,到沃野铺翠的陇东塬地;从葱葱郁郁、碧涛千顷的岷迭林海,到莽莽苍苍、奇丽壮观的塞外大漠……甘肃45万平方公里的土地,是华夏文明的重要发源地,历史文化资源丰厚。甘肃也是漫长的丝绸之路历史序列最为完整、遗存比较丰富的路段,是中国华夏文明、游牧文化外来文化交流融合特征最为明显、风格最为独特的核心区段,有“世界历史的主轴,世界文化的大运河”之美誉。 2013年2月19日,国务院正式批复甘肃省为全国华夏文明传承创新区。敦煌莫高窟、万里长城——嘉峪关(部分)、麦积山石窟、炳灵寺石窟、锁阳城遗址、悬泉置遗址、玉门关遗址被列为世界文化遗产,甘肃花儿、甘南藏戏(部分)被列为世界非物质文化遗产。沐浴着改革开放的春风,伴随着丝绸之路经济带建设的深入实施,甘肃的活力在增强,魅力在彰显,文明在提升,人气在聚集,迎来了发展与辉煌的新时代。

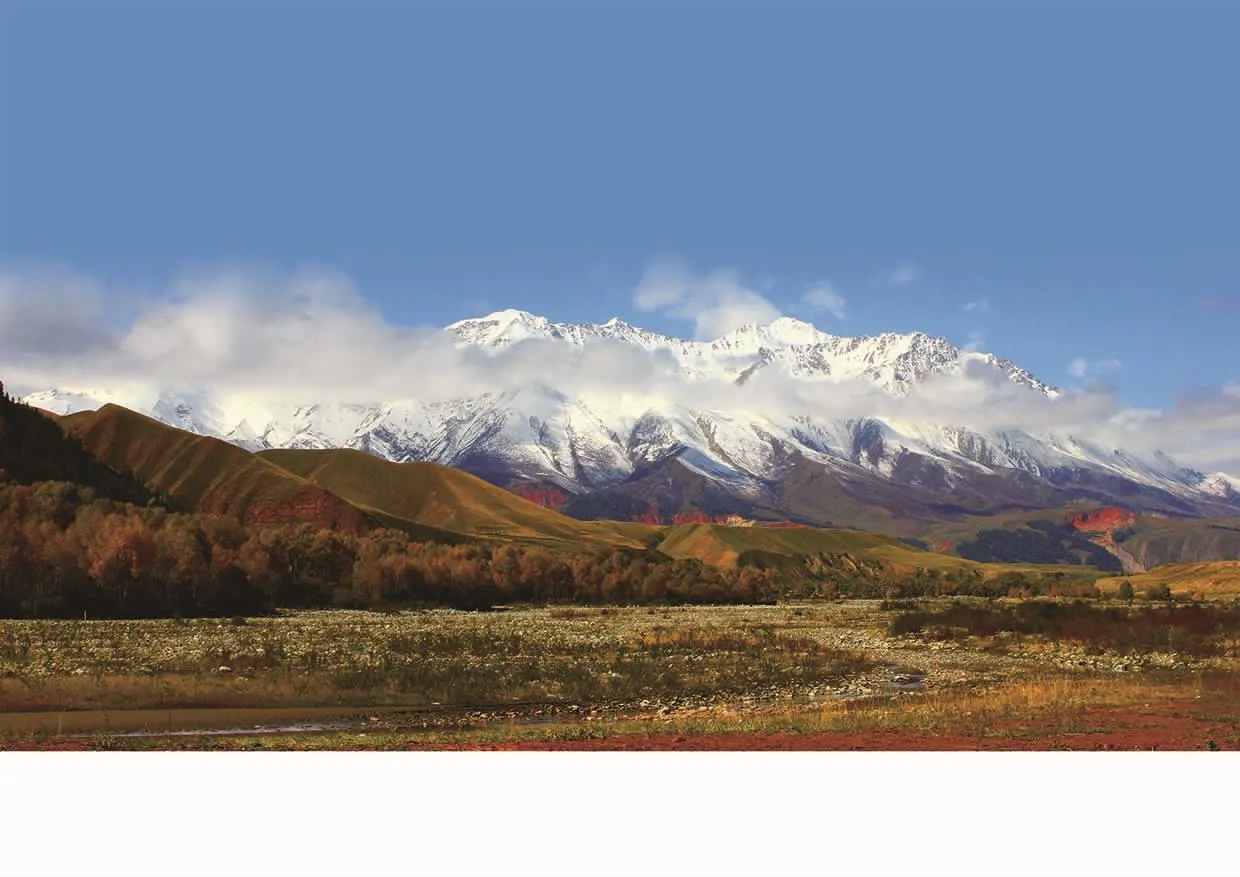

自然甘肃

祁连风光

甘肃地域狭长,地处黄土高原、内蒙古高原和青藏高原三大高原与秦岭山脉交汇地带,地跨长江、黄河两大流域,汇聚多种自然风光。祁连山脉长达千余公里,山顶白雪皑皑,山腰森林茂密,山下绿草如茵,繁花似锦;河西走廊地势坦荡,戈壁、绿洲相间分布,雪峰逶迤,瀚海茫茫,有世界上规模最大的雅丹地貌群和沙漠奇观鸣沙山·月牙泉,风光神奇壮美;甘南草原辽阔无际,水草丰美,牛羊肥壮,风景如画;陇中黄土丘陵起伏绵延,千沟万壑,莽莽壮观;陇东黄土层深厚,黄土塬与沟谷相间,塬面广阔,梁峁众多,雄奇磅礴;陇南山地峰峦叠嶂,竹秀花奇,幽谷密布,一派江南风光。

丹霞地貌

人文甘肃

甘肃是一本历史教科书,这块古老而灿烂的土地,总体以丝路文化为主,汇聚了敦煌文化、长城文化、黄河文化、始祖文化和红色革命文化等多元文化。甘肃的历史遗产、经典文化、民族民俗文化、旅游观光文化四类资源丰度列全国第五。古丝绸之路横贯甘肃1600多公里,沿途洒满了璀璨瑰丽的文物珍宝,敦煌壁画、嘉峪雄关、魏晋砖画、武威天马、西峡古碑、麦积雕塑……无一不是顶级国宝,代表着一个特殊时代的艺术顶峰。甘肃境内较好保存的秦、汉、明三代长城长达3000余公里。“丝绸之路三千里,华夏文明八千年”是甘肃历史悠久、文化厚重的生动写照,也是对甘肃历史文化地位和特色的最好诠释。

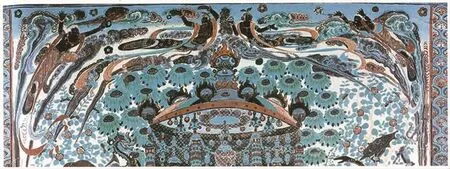

莫高窟320窟双飞天壁画

敦煌文化

敦煌地处甘肃、青海、新疆三省(区) 交汇处,是中国、印度、希腊、阿拉伯等世界四大文化体系的交汇地,是佛教东渐进入中原的第一站,是世界三大宗教的融汇之地,也是古丝绸之路的“咽喉锁钥”和枢纽城市、华夏文明和中华民族优秀传统文化的瑰宝、享誉全球的世界文化遗产地,被誉为“世界的敦煌”“人类的敦煌”。20世纪初以来莫高窟藏经洞的发现,以及悬泉置汉代简牍的考古发掘,由此发展出国际东方学的一个重要分支——敦煌学,是世界公认的国际显学。

敦煌是世界级文化遗产和自然景观融为一体的城市,不仅拥有丰厚独特的世界文化遗产,还拥有以“大漠奇观”著称于世的鸣沙山·月牙泉等世界级自然奇观。

莫高窟45窟彩塑

山丹长城遗址

长城文化

世界文化遗产万里长城,东起辽宁虎山,西至甘肃嘉峪关,途经辽宁、河北、天津、北京、内蒙古、山西、山西、宁夏、甘肃、青海10个省、市、自治区,大都建在山岭最高处,全长8851.8公里(17703.6华里)以上,是世界建筑史上的奇迹。秦、汉、明三代修筑的长城都以甘肃为起点,像一条巨龙,穿越戈壁,翻山越岭,蜿蜒东行。甘肃境内保存的长城总计超过3600公里,占全国现存总量的60%以上,除阳关、玉门关外,主要有“天下第一雄关”嘉峪关关城、距嘉峪关关城2.5公里的官园、距嘉峪关关城20公里的横沟屯庄、金塔县汉长城、山丹县汉明长城、民勤县汉长城、永昌县汉明长城、景泰县明长城、临洮县秦长城、渭源县秦长城、通渭县秦长城、陇西县秦长城、岷县秦长城等遗址。

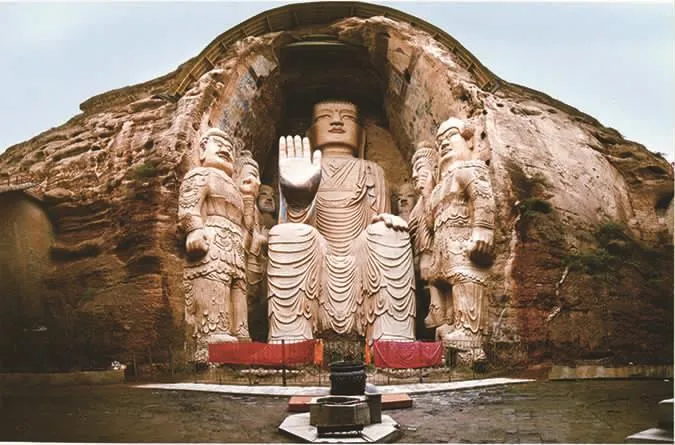

天梯山大佛

佛教文化

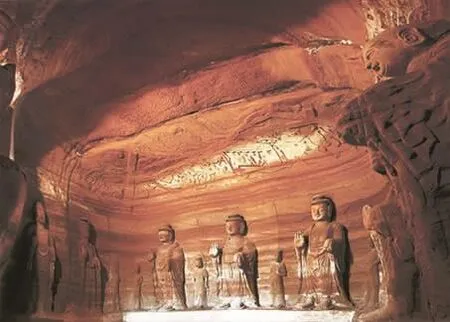

甘肃在中国佛教发展史上占据非常重要的地位。史料记载,公元前4世纪,甘肃的武威、天水就有佛教传入,比一般认为佛教传入内地的时间早了300多年。两汉时,有明确记载,大月氏国王的使者口授佛经给秦景宪。此时,甘肃成为中西文化交流的必经之地,东来西往的高僧在甘肃传播佛教,佛教文化与中国传统文化相互交融,然后又向内地传播。魏晋南北朝时,五凉政权特别是前凉以佛教为国教,敦煌和凉州成为佛经翻译中心和到洛阳、江南一带传佛高僧的输出地。这一时期,佛教在甘肃的发展和传播已经由小乘向大乘过渡,佛教宗派也开始出现,而且,佛教石窟和寺庙也在甘肃大量建造,佛教艺术初显其独特的光辉。唐朝时期,甘肃佛教文化进入鼎盛期,敦煌莫高窟等石窟佛教艺术从内容到艺术都有新的创造,达到了高峰。五代、宋、元、明、清时期,藏传佛教在甘肃大发展,不少佛寺改宗为藏传佛教,重塑佛像或壁画重绘,加入密宗元素。

郎木寺晒佛节

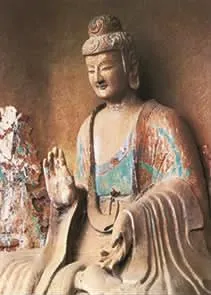

麦积山石窟第44窟彩塑

泾川南石窟寺

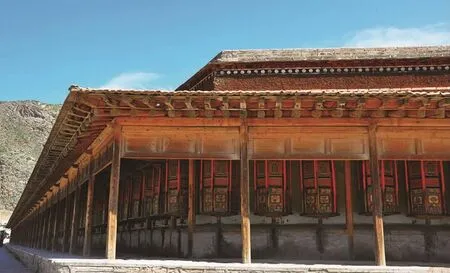

在甘肃境内的大量佛教窟龛与寺院,自河西向陇东,犹如一颗颗璀璨的明珠,镶嵌于丝绸之路甘肃黄金段的每一个重要节点上,把当时甘肃境内佛教文化的辉煌表现得淋漓尽致。据统计,甘肃境内丝绸之路沿线佛教石窟有70多处,除世界文化遗产敦煌莫高窟外,著名石窟还有麦积山石窟、永靖炳林寺石窟、瓜州榆林窟、肃南马蹄寺石窟、祁丰文殊寺石窟、武威天梯山石窟、武山水帘洞石窟、甘谷大像山石窟、庄浪云崖寺石窟、瓜州县东千佛洞、武山县木梯寺石窟、泾川回山王母宫石窟、泾川南石窟寺、庆阳北石窟寺等。甘肃现在仍有著名佛教寺院例如夏河拉卜楞寺、泾川大云寺、张掖大佛寺、山丹大佛寺、武威白塔寺、碌曲县郎木寺、永昌圣容寺、武威海藏寺、敦煌雷音寺、天水南郭寺、卓尼禅定寺等。

拉卜楞寺一角

1.大地湾遗址

2.马家窑文化彩陶

3.齐家文化玉璧

4.四坝文化彩陶三立犬带盖方鼎

黄河文化

黄河是华夏文明的摇篮、中华民族的母亲河。黄河全长5494公里,是中国仅次于长江的第二大河,也是世界第五长流河。黄河之源为卡日曲,出自青海巴颜喀拉山脉各姿各雅山麓,冰封雪覆的高山中涌出的河水,清澈见底,潺潺有声;东流经四川入甘肃,上游穿行在高山峡谷之间,跌荡起伏,湍急回旋,水流依旧清冽;及至河口过宁夏入内蒙古,穿行陕西、山西、河南,流经黄土高原,含沙量大增,水色乃呈深黄,由山东北部而入渤海。千万年来,黄河自青海东流,进入甘肃,在长达913公里的黄河干流甘肃段上,形成了壮美的“黄河第一弯”——玛曲奇观和黄河三峡、景泰黄河石林景观。

黄河流域哺育了黄河文明的先民,吸纳、融合了各地区的文明精华,诞生了灿烂辉煌的大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化、齐家文化、中原龙山文化、大汶口文化、山东龙山文化等代表性的黄河农耕,成为早期中华文明的主流。

始祖文化

甘肃是中华民族和华夏文化的主要发祥地之一,曾孕育了中国最古老的创世神话,始祖文化资源十分丰富:三皇之首、人文始祖伏羲氏诞生在天水,创八卦、婚配、渔猎、书契记事先河,“一画开天”创立古老的华夏文明,教化众生,开创中华文明的肇启时代;黄帝诞生在天水轩辕谷,于平凉崆峒山向广成子问治国、养生之道,始有《黄帝内经》;西王母降凡于泾川回中山;周王朝先祖从陇东高原崛起,以农为本,以德治国,奠定了中华民族的农耕文化以及礼仪、道德传统;秦王朝先祖从陇南山地走向兴盛,称霸西戎,依法立国,铸造了中国2000多年的封建政治、经济和文化格局;唐王朝的先祖由此创业兴邦,天下李氏的根在陇西。华夏民族血脉相连,如今,甘肃东部的天水、平凉、庆阳和陇西已成为海内外华夏子孙探寻血脉渊源、弘扬民族文化、传承民族精神的寻根朝觐圣地。

泾川王母宫

公祭伏羲大典

藏族插箭节

民族文化

甘肃自古以来就是一个多民族繁衍生息、聚居交融的地方。秦汉时期,以先秦华夏族为核心融合其他民族而发展形成汉族。从此,汉族人通过屯垦、移民等各种方式,不断迁入甘肃。西晋十六国南北朝时期,鲜卑、吐谷浑等族迁徙甘肃。隋唐五代两宋时期,吐蕃、回鹘、党项等族徙入和崛兴于甘肃。元明时期,蒙古族进入甘肃,回、东乡、裕固等民族形成,土族也先后迁入。清代和民国时期,满、保安、撒拉、哈萨克等族进入甘肃。新中国成立后的1953年,甘肃有已识别的民族成分18个。2010年甘肃省第六次人口普查,甘肃境内56个民族俱全,少数民族总人口241.05万,占全省总人口的9.43%,聚居或散居着回、藏、东乡、裕固、保安、蒙古、哈萨克、撒拉、土、满等10个世居少数民族,其中裕固、东乡、保安族是甘肃的独有民族。

裕固风情

漫长的历史中,东西方各民族沿着丝绸之路在甘肃杂居融合,农耕民族和游牧民族交融聚居、繁衍生息,形成了甘肃的多民族文化。不同的地理环境、不同的风俗习惯、不同的宗教信仰、不同的生产生活方式,形成了少数民族不同的文化特质。甘肃民族文化与享誉世界的敦煌文化、丝路文化,并称为甘肃省的三大文化体系。甘肃少数民族文化特色鲜明、内涵丰富、源远流长,民族地区有24项非物质文化遗产项目入选国家级保护名录,47项列入省级名录,30名非物质文化遗产项目传承人入选国家级和省级传承人名录。长期以来,他们和汉族人民和衷共济,相依为命,并肩开拓着陇原大地,共同谱写了甘肃历史的壮丽篇章。

甘南藏戏

白马藏族面具舞

1.临夏砖雕

2.永登高高跷

3.庆阳香包

民俗文化

甘肃民俗文化多姿多彩、特色鲜明。目前,甘肃省已有甘肃花儿、甘南藏戏两项民俗文化被列入世界非物质文化遗产;54项民俗文化被列入了国家非物质文化遗产名录,其中最具地方和民族特色的有兰州太平鼓、兰州鼓子、苦水高高跷、黄河大水车制作技艺,临夏回族自治州和政县的松鸣岩花儿会、临夏砖雕、保安腰刀锻制、东乡擀毡技艺,庆阳市的道情皮影戏、香包刺绣,甘南藏族自治州的拉卜楞寺佛殿音乐“道德尔”、藏族民歌、史诗《格萨尔王传》演唱、舟曲多地舞、卓尼巴郎鼓舞,定西市岷县二郎山的花儿会、洮砚制作技艺,天水市的伏羲祭典、清水道教音乐、武山旋鼓舞、秦安小曲,河西走廊各市、县的河西宝卷、夜光杯雕、凉州贤孝、裕固族民歌、裕固族服饰、敦煌曲子戏、永昌万字灯会,陇南市西和县与礼县的七夕节(当地人叫“巧娘娘节”)、武都高山戏、文县傩舞“池哥昼”,平凉市泾川县的西王母信仰习俗、庄浪县抬阁等。

4.兰州太平鼓

红色文化

甘肃,不仅有灿烂辉煌的古代文化,也有可歌可泣的红色革命史。20世纪三四十年代,在甘肃辽阔的大地上曾到处燃烧着革命的火焰,星星之火在这时聚合成为推翻旧势力的熊熊烈火。无数革命先辈曾在甘肃这片土地上浴血奋战,为中国革命事业和解放事业的最终胜利立下了历史功勋。甘肃是中国工农红军25000里长征胜利的途经地和会师地,是中国西部最早红色革命政权的诞生地,也是红西路军悲壮历史的见证地。艰苦奋斗、百折不挠的红色历史,贯穿了整个中国红色革命事业和解放事业。甘肃现有革命遗址720处,以庆阳市最多;革命文物保护单位300多处,其中国家级3处、省级23处。华池南梁苏维埃政权遗址是中国西北最早的红色革命政权;会宁作为中国工农红军长征中的“四大聚焦点”(出发点瑞金、转折点遵义、汇合点会宁、落脚点延安) 之一,红军实现长征胜利大会师和中国革命重心战略大转移的标志地而被载入中国革命史册;迭部腊子口战役打开了红军陕甘革命根据地的胜利之门;宕昌哈达铺会议决定了红军长征的最终去向和目的地;兰州八路军办事处在抗日战争期间,为营救被俘流落红军西路军将士,推进抗日民族统一战线做出巨大贡献。这些革命遗址、红色景区和文物保护单位的红色文化元素突出,其中所积淀、包容的道德精神、理想信念、思想情怀堪为宝贵财富。

会宁红军会师旧址内雕塑《地球上的红飘带》

会宁红军会师塔

现代甘肃

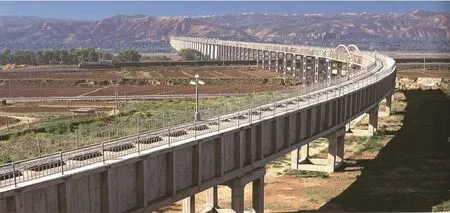

改革开放40年,甘肃沐浴着活力与希望,城乡面貌日新月异,文化艺术繁荣昌盛,经济社会发展呈现出勃勃生机。“高原黄河都市”兰州、“镍都”金昌、“戈壁明珠”嘉峪关、“卫星城”酒泉等城市,以其经济繁荣、环境优美、充满活力的形象,展示着现代城市的风采。甘肃大力实施“工业强省”战略,河西风电产业、陇东煤油基地、天水装备制造业、定西绿色农业等新兴产业已成为拉动甘肃快速发展的强大引擎。甘肃进一步改善基础设施条件,相继建成一批交通、水利、能源、生态、信息及城乡公用设施骨干项目。甘肃抓住历史机遇,进入了大发展的良好时期。

1.引大入秦工程

2.刘家峡水电站

3.兰州中川机场