丙泊酚与咪达唑仑在急性脑出血手术中麻醉效果的对比分析

金永焕

摘要 目的:探讨急性脑出血手术中应用丙泊酚与咪达唑仑的麻醉效果。方法:收治急性脑出血患者172例,随机分成丙泊酚组和咪达唑仑组,比较两组的麻醉效果。结果:丙泊酚组围手术期平均动脉压,心率及血氧饱和度等指标改善情况明显优于咪达唑仑组(P<0.05)。结论:对急诊脑出血患者麻醉时,丙泊酚的麻醉效果明显优于咪达唑仑,安全性较高。

关键词 丙泊酚;咪达唑仑;急性脑出血;麻醉效果

资料与方法

2015年6月-2016年6月收治需要进行全麻手术的急性脑出血患者172例,依照入院顺序进行排序(1~172),并依照随机数字分配法随机分成丙泊酚组(n=861和咪达唑仑组(n=86)。丙泊酚组中,男48例,女38例,年龄30~63岁,平均(34.2±7.6)岁,其中32例诊断为外伤性脑出血,54例诊断为高血压性脑出血。咪达唑仑组中,男42例,女44例,年龄34~62岁,平均(35.6±4.8)岁,其中39例诊断为外伤性脑出血,47例诊断为高血压性脑出血。对比一般资料,两组差异无统计学意义(P>0.05),可以进行对比研究。

麻醉方法:所有患者均实施静脉一吸入联合麻醉,使用0.1mg/kg维库溴铵、2μg/kg芬太尼进行麻醉诱导,术中维持麻醉使用1.5%的异氟醚低流速持续经口鼻吸入,间断推注维库溴铵每次2mg,切皮前一次性推注舒芬太尼0.2μg/kg;然后使用微量泵持续泵入麻药,丙泊酚组泵入丙泊酚(每小时每千克泵入2~4mg),咪达唑仑组泵入咪达唑仑(0.1mg/kg),整个麻醉过程中始终监测患者的血压、心率等临床指标。同时注意在麻醉前根据患者的个体情况建立2~3条静脉通道。

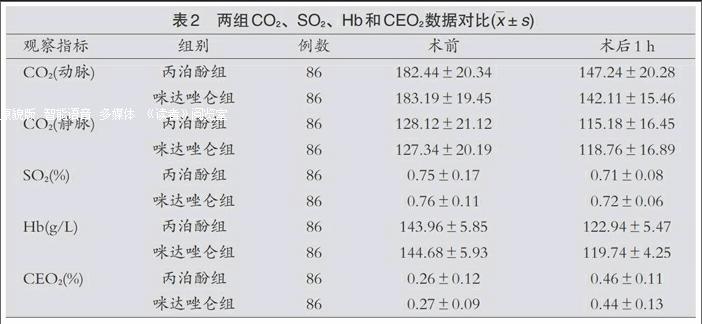

评价指标:对两组患者动脉和静脉血氧含量(CO2)、动脉和静脉血氧饱和度(SO2)、氧摄取率(CEO2)、血红蛋白(Hb)、心率(HR)、平均动脉压(MAP)进行观察并对比。

统计学方法:采用SPSS21.0软件统计分析,计量资料采用(x±s)表示,采用t检验,计数资料采用[n(%)]表示,采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结果

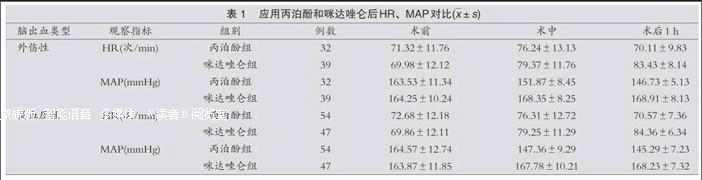

外伤性和高血压性脑出血患者使用两种不同麻醉药物进行麻醉后,对HR和MAP进行同一类型不同药物组间比较,结果为外伤性脑出血患者和高血压性脑出血患者术后1hHR和MAP比较,丙泊酚组均低于咪达唑仑组,使用丙泊酚的患者HR和MAP均得到改善(P<0.05)。不同类型脑出血同一药物组间进行比较,差异不具有统计学意义(P>0.05),见表1。

对比两组药物术前和术后1h的CO2、SO2、Hb均比术前降低,而CEO2比术前升高,见表2。

讨论

临床上脑出血依照发病原因分为外伤性脑出血和高血压性脑出血。因局部血管破裂,造成大量出血,压迫周围神经组织和脑组织,严重者可并发脑水肿m。脑出血目前采用的治疗方式是行全麻手术后开颅进行血块清理,因为麻醉药物和手术的刺激造成交感神经兴奋,患者常出现HR加快、血压升高等症状,所以要求麻醉药物的麻醉效果尽量维持在一个平稳的状态,同时不要对机体造成不好的影响。

相比咪达唑仑,丙泊酚在起到麻醉作用的同時,对脑组织也具有很好的保护作用。丙泊酚可以释放出大量的氧自由基,使脑组织避免受到脂质过氧化反应的损害;同时通过将脑组织耗氧量以及脑细胞的代谢速率降低,使得脑组织能更好地耐受缺氧的情况,从而发挥保护脑组织的作用。

本次研究针对急性脑出血患者,分别采用丙泊酚和咪达唑仑进行静脉一吸入复合麻醉,对术前、术中和术后1h患者的HR和MAP进行对比,结果是使用丙泊酚麻醉的患者术后HR和MAP均基本恢复到正常水平,而咪达唑仑没有明显改善作用;其他评价指标两者效果均良好,但丙泊酚优于咪达唑仑。

综上所述,对急性脑出血患者使用丙泊酚进行麻醉效果更好,值得在临床中广泛推广。endprint