工程管理专业“校企合作”人才培养模式研究

郝亚琳

摘要:结合工程管理专业的应用型人才培养目标,本文分析了实行校企合作的必要性,然后着重介绍了三江学院工程管理专业校企合作的运行模式,搭建校企协同育人开放联动平台,通过建立产学服务中心,激发企业参与协同培养的积极性,最后介绍了目前校企合作所取得的初步成效。

Abstract: This article analyzes the necessity of implementing the school-enterprise cooperation by combining with the objective of cultivating applied talents of engineering management specialty. Then it emphatically introduces the operation mode of school-enterprise cooperation of engineering management specialty in Sanjiang University and sets up school-enterprise association and education opening up platform. The production and service center is established to stimulate the enthusiasm of enterprises to participate in co-cultivation. The article finally introduced the initial results of school-enterprise cooperation.

关键词:校企合作;人才培养;应用型人才

Key words: school-enterprise cooperation;talents cultivation;applied talents

中圖分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)07-0204-03

1 校企合作人才培养模式的意义

1.1 三江学院工程管理专业人才培养目标

如何培养出能够真正满足社会和行业多元化、各层次需求,特别是具有解决综合实际问题并具备较高专业和职业素质的工程管理专业人才,已经成为新时期工程管理专业人才培养的目标。

三江学院工程管理专业以培养服务于江、浙、沪、皖中小型地方企业、家族企业的一线技术和管理实务工作的工程师人才为目标,明确了专业人才培养的“应用型”和“实践性”定位,该培养定位与国内现有的“研究型”和“职业技术型”院校的定位有显著区别:一是理论适度,注重一线实务操作能力,使得学生比研究型院校的掌握系统原理但疏于具体软件、工具操作的学生更快上手;二是面对地方中小型企业所处的灵活多变的复杂行业环境,接受过综合项目实训和演练的学生比只有某项单一技术的学生更能协调沟通,并能解决实际问题。

1.2 应用型本科院校实行校企合作的必要性

应用型本科院校强化校企合作,形成以就业为导向,产学融合的人才培养协同育人模式,是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出的明确任务,是面向生产、建设、管理、服务第一线培育技术技能人才的有效途径,是应用型本科院校针对自身培养定位、谋求自身发展、为企业培养一线技术技能人才的关键举措,其目的是让学生所在院校与企业岗位实现有机结合,让院校和企业的设备技术实现优势互补、资源共享,从而实现育人的针对性,提高技能型人才的培养质量。同时,面对行业企业产业结构的优化升级对技术和人才的规格要求,只有加强和深化校企合作,才能主动调整专业设置结构,改革教学内容,培养出企业岗位所需的人才。

对行业企业来讲,实现由“中国制造”到“优质制造”“精品制造”的转变,只有通过与院校的合作互动,才能得到所需要的技术技能人才支撑,从而提升核心竞争力。可以说,校企双方核心价值的契合和目标指向的一致,成为深化校企合作的基础。

2 三江学院工程管理专业校企合作的运行模式

为发挥学校在校企合作中的主导作用,工程管理专业在现有的培养模式和教学体系下,首先搭建校企协同育人开放联动平台,引入企业力量为学生实践技能培养和发展提供学习的窗口;为促进开放联合平台的有效运行,找准本专业培养定位所服务的中小企业的利益诉求,通过建立产学服务中心,激发企业参与协同培养的积极性;利用产学服务带来的实践资源,凝聚校内外人才,促进授课、实践内容与企业实际需求相结合;以学生为中心,贯注学生发展需求,专业与兴趣并重,通过考核、环节创新,激发学生参与协同育人培养过程的主动性,实现学校、企业、学生三方参与校企合作的有效运转。

2.1 搭建校企协同育人开放联动平台

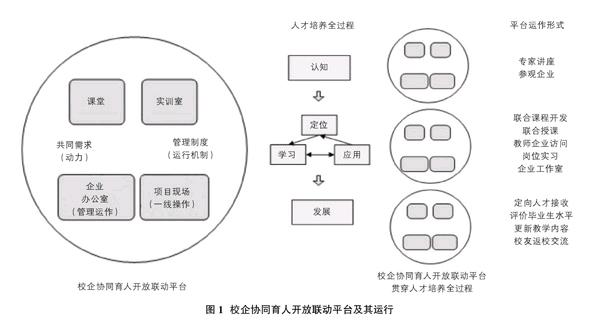

工程管理专业依托学院、学校的力量,开放办学,广泛引入企业力量,建立了“学校、企业双主体”的开放联动平台。该合作平台服务于整个人才培养全过程,不仅使企业参与到原有的培养过程,更打破原有校内校外、四年培育的界线,将学生毕业后的就业、发展过程整合起来,形成贯穿学生学习、就业、发展乃至一生的,各方联动、各阶段融合的人才培育全过程。开放联动平台由课堂、学校实训室、企业办公室及企业项目现场四个子平台构成,由管理制度和共同需求来驱动,在人才培育全过程的三个阶段滚动运行,具体参见图1。

校企协同育人开放联动平台不仅停留在企业提供科研项目和支持经费、建立校外实习基地及获得学生毕业设计课题等部分环节,而是让企业实实在在参与到本专业的入学教育、人才培养、专业讲座、技术骨干直接参与教学、评价学生学习质量、根据市场调整教学内容等方方面面中来。endprint

2.2 分析企业利益需求点,建立产学服务中心

推动校企合作平台有效运转关键的因素就是要调动企业的积极主动性。因此,了解和分析企业的利益需求,找到学校与企业需求的共同点开展合作是调动企业和双方积极性的最佳途径。与大型企业的人才综合素质培训和技术进步需求不同,中小型企业一方面迫切需要人才职业资格培训,一方面需要专业知识的咨询服务。因此,工程管理专业基于学校人才培养的定位,结合中小型企业的利益需求,以“企业服务专业教学,专业教学服务企业”的“校企双向融合”为切入点,成立了产学服务中心——“工程管理创新与实践中心”。该机构一方面为企业提供应用、科技、培训等服务,例如企业新职员理论知识培训、软件应用学习指导、职业资格考试辅导等;一方面为教学、科研提供研究基础,积极探索适合学院工程管理专业实际情况的“校中企”和“企中校”等模式。

2.3 凝聚校内外人才,促进授课、实践内容与企业实际需求相结合

①建立人才激励制度,一方面邀请企业经验丰富的经理人、工程师参与教学,包括工程师和教师联合授课、课程联合开发、行业实践讲座、岗位实习指导等;另一方面,设立灵活工作制度,鼓励本专业教师参与产学服务、挂职锻炼。学院工程管理专业建设还处于发展阶段,专任教师以青年教师为主,许多教师一毕业就走上教学岗位,与实践接触很少,对企业的实际情况并不了解,缺乏相应的职业技能,而“工程管理创新与实践中心”为他们提供了畅通的校企合作渠道,鼓励他们积极投身到企业技术开发和社会服务中去。

②建立“教师工作室”。教师工作室指以教师为主体,从场地、政策、软件资源等方面提供帮助,鼓励教师在授课工作以外,积极开展实践、对外服务和科研工作,使教师的个人发展与工作有机结合起来。教师工作室促进教师素质的提高,使得教师有能力、有资源、有动力开展紧密结合企业需求、行业发展的教学改革。同时,教师工作室不局限于校内教师, 还可以请校外经理人到学校开设,将具体项目放到学校完成,为学生提供了解行业最新实践和技术的窗口,提供了个性发展和专业提升的机会。

③在充分调研的基础上,进一步优化与调整教学内容。将具有代表性的企业实际需求在可行的情况下引入到教学内容,通过对教学大纲和教案的修改和完善使授课内容向企业需求靠拢。尝试在理论和实践的教学过程中积极引导学生到企业或者企业走进课堂。

在之前的教学改革中,工程管理专业已实现通过案例穿插等方式来替代传统的灌输式理论教学,并在教学环节的不同阶段穿插 “项目”用来锻炼学生的实践动手能力,但是这些项目多为教师通过想象形成的,不完全具有实际操作性。在本阶段该专业将逐步把企业的实际项目实践引进课堂,并为学生的实习环节(认识实习、生产实习、毕业实习等)提供企业的常规性实习平台。

2.4 提高学生参与校企协同育人培养过程的积极主动性

校企协同育人实现的根本是得到学生的参与和反馈。在平台和制度的搭建下,真正有效运转还需要学生这一“第三方”的主动性和协作性。但由于工程管理专业本身特点所限制,缺乏一定的趣味性,再加上本专业学生的特点,即学习的主动性要远低于一本及二本的学生,因此,关注学生发展,专业和兴趣并重,是提高校企协同育人有效运行的关键所在。

首先,通过入学教育及专业讲座等让学生对将来的职业发展有良好的认知和自身定位,只有将今后发展考虑在内,才可以使学生建立“学以致用”的理念。其次,要在课堂上调动学生参与校企合作培养的热情,例如采用情景模拟、理论实践一体的教学方法,建立调研、讨论、比较、竞争的学习模式以激发学生的学习热情。最后,要在课外尤其是寒暑假期间,推动学生积极参与到企业的一线工作中去,采用假期工程实践学分的形式,为学生设置实习任务并完善考核制度,促使学生将理论学习与实践经验相结合,加深对所学专业知识的认识,从而使学生看到自己在学校中学习理论与工作之间的联系,将会极大提高了理论学习的主动性和积极性,而且,可以使学生走出自己的小天地,与成年人尤其是工人接触,加深了对社会和人类的认识,体会到与同事建立合作关系等。

3 校企合作人才培养模式的成效

“校企合作”人才培养模式在工程管理专业中实施以来,虽然时间不长,但已经取得了明显的成效,极大地促进了工程管理专业的专业建设改革,具有一定的实践意义。

①在与企业的合作过程中能够充分了解企业在知识结构、职业能力、职业素养等方面的用人需求,并在此基础上有针对性地制订本专业的人才培养方案,改革课程体系,整合教学内容,增强教学活动的针对性,从而有效地提高了办学质量,提高了本专业学生的就业率,提高了学校在行业和社会中的影响力,从而加速本专业乃至整个学校的发展。

②愿意与学校工程管理专业进行合作的企业数量和质量都在不断提高。这些企业不仅看中了本专业的教师为其提供的各项培训及管理咨询服务,更吸引他们的在于该专业能够为其定制培养人才,从而降低了其招工、用人方面的成本和风险;并且通过校企合作项目,将企业文化与理念传输给教师和学生,扩大了企业品牌与无形资产的影响,造就了企业的潜在合作伙伴和客户群体。

③学生职业能力和实践能力得到了很大的提升。学生可以在真实的企业环境中学习、实践,掌握从事工程管理专业领域实际工作的操作技能,让学生提前成为企业的“准员工”,缩短毕业生与企业用人需求之间的差距,培养了学生的职业精神和职业素养,据部分毕业生反馈,从校园走上工作岗位后能很快转型,对一些实际操作和应用得心应手,可迅速适应工作岗位要求。

④“双师型”师资队伍的不断壮大。院校的发展需要一支既熟悉理论知识,又具有较强专业实践能力的“双师型”教师队伍,目前通过企业的参与,很多年轻教师通过深入企业一线进行学习和实践,不断丰富专业知识,在业务方面取得了进步和突破,并最终成长为名副其实的“双师”。

4 结束语

工程管理专业的校企合作人才培养模式在各方的努力下虽已初见成效,但仍存在一定的不足,伴随着本专业招生人数的不断增长,教师在学生的实践环节上的参与度很难保障;另外,学生实训、教师实践、购买应用软件等都需要增加教育经费作为保障,这就需要学校层面给予一定的支持。

校企合作人才培养模式既属于继承性工作,又属于开创性工作,是一种学校、学生和企业“三赢”的选择,是工程管理应用型人才培养的必由之路。

参考文献:

[1]华小洋,王文奎,蒋胜永.校企合作培养工程应用型人才相关問题研究[J].高等工程教育研究,2013.

[2]易新河,文益民,陈智勇.国校企合作研究二十年综述[J].高教论坛,2014.

[3]张志强.校企合作存在的问题与对策研究[J].中国职业技术教育,2012.endprint