“新农保”制度信任机制构建的社会治理研究*

李 佳 杨燕绥

(1 东北财经大学公共管理学院,辽宁大连,116025;2 清华大学公共管理学院,北京,100084)

2009年9月,国务院颁布《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》,决定于2009年开始进行新型农村养老保险(简称“新农保”)试点工作。“新农保”与“老农保”最显著的不同之处在于缴费和待遇给付的财政补贴机制,使得“新农保”于2012年提前实现了全国范围内的制度全覆盖。为了进一步促进城乡公平,国务院于2014年2月颁布《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》,决定整合“新农保”和城镇居民养老保险。城乡居民基本养老保险制度整合前后最显著的变化是缴费档次增加,有效扩大了农民的自主选择权,但两者相应的激励机制并未发生明显变化。为了深入研究农民的参保行为,本文仍以“新农保”为研究对象。

“新农保”制度对完善我国养老保障体系,增加制度公平性,扩大农村居民消费、[1]减轻子女负担、[2] [3]降低农村贫困发生率具有重要意义。[4]但“新农保”实施中存在的参保率和缴费档次较低等激励不足问题已经严重阻碍了政策执行效果,如福建上杭古田镇2015年平均参保率仅为40%,*《关于做好2015年新农保参保缴费工作的通知》(古政〔2015〕85号)。湖南隆回县罗洪乡参保率为75%,*中共罗洪乡委员会、罗洪乡人民政府《关于2015年度新农保参保缴费和2016年度新农合基金收缴工作进展情况的通报》。其中有些村庄甚至还不到30%,即使参保率较高地区农民也普遍选择最低的缴费档次,[5]这意味着农民参与“新农保”制度的积极性并不高。已有文献表明,影响农民参保行为的因素较多,除教育、年龄、收入等个体特征外,[6] [7] [8] [9]制度信任被认为是最重要因素。[10] [11] [12]而制度信任的缺失与治理机制密切相关。作为一项养老公共政策,社会治理创新是构建“新农保”制度信任的基础,如何通过社会治理理念,不断增强各参与主体间的合作与互信,构建制度信任机制是实现“新农保”制度可持续发展的关键。

信任是合作的基础,参与“新农保”可视为农民与政府选择合作的结果。郑也夫认为信任是一种态度,相信某人的行为或周围的秩序符合自己的愿望。主要表现为对自然和社会的秩序性、对合作伙伴承担的义务、对某种角色的技术能力三种期待,信任主要有人与人之间的信任(即人格信任)和人与制度权威之间的信任(即系统信任)。[13]上官酒瑞研究了我国政治信任的变迁历程,认为我国的政治变迁是从人格信任到政府信任的过程。面对目前存在的政府“信任危机”,政府信任衰落及由此而来的“信任危机”及“信任赤字”是社会转型期中国的一种客观实在。这也意味着制度供给能力不足、制度正义性匮乏和政府制度有效性不强。[14]因此,要想改变这种境况,必须以制度信任为“切入点”促进政府信任的重建。[15]尤其面对基层政府低信任问题,即所谓的“距离悖论”,亟须通过公民参与,提高公民政府治理的制度信任、情感信任、过程信任和理性信任。[16]

信任因素如何影响“新农保”制度参与呢?代雷锋认为制度信任对农民参保意愿具有正向影响。[17]吴玉峰认为经济因素不再是“新农保”参与率低的原因,非经济因素作用突出。农民对“新农保”制度的信任度对其参保行为有显著性影响,农民的信任度越高,其参保的可能性就越高。农民的特殊信任、社会信任和政治信任对“新农保”制度满意度均有正效应,农民的特殊信任和政治信任对忠诚度有正向影响,但社会信任对忠诚度没有影响。[18]制度信任程度不高是“新农保”制度参与深度不足、缴费档次较低问题的主要原因。[19]Herd Richard等认为我国的“新农保”替代率较低,经科学预测其未来的替代率将进一步降低,“新农保”的可持续性需要高度重视。[20]可见,较低的替代率不利于信任机制的构建。

从现有研究看,信任已经成为学者考察“新农保”制度参与的重要因素,唯有构建稳定的信任关系才是“新农保”长久可持续发展的基础。与此同时,信任并不是一个静态概念,而是处在不断地发展变化之中。[21] [22]信任与合作之间也不是单向影响关系,而呈现出互动演化的特征。[23]所以,研究信任机制的形成对“新农保”可持续发展至关重要。鉴于目前关于“新农保”制度信任的度量及治理机制研究仍有待深化,尤其是从社会治理视角分析“新农保”制度信任机制形成的研究还很欠缺,故本文拟对以下两个问题展开深入讨论:一是如何更合理界定“新农保”制度信任分析框架,二是如何从社会治理视角提升“新农保”制度信任。本文拟在完善界定“新农保”制度信任框架基础上,深入分析影响“新农保”制度参与的信任因素及影响程度,最后结合社会治理理念构建“新农保”制度信任机制,以期不断提高“新农保”制度参与度,促进“新农保”制度可持续发展。

一、制度信任形成机制的理论分析

信任—合作理论是“新农保”制度参与的重要理论基础。信任是合作的基础和前提,没有信任也就没有合作,信任是一切合作的基础。同时,信任的强度决定了参与的广度和深度,强信任可能带来强合作。反之,如果双方不存在相互信任关系,那么合作的可能性较低。当一方相信另一方,而另一方不相信此方时,合作基础也不牢固,有时候需要进一步沟通和协商才能实现合作。[24]所以,制度信任是“新农保”制度参与的重要基础。

“新农保”作为一项长期的养老保障制度安排,典型的特征是缴费和受益间隔时间较长。作为政府主导的政策设计,农民对“新农保”的制度信任程度直接影响农民是否参保。那么,哪些因素影响“新农保”的制度信任?本文认为,影响“新农保”的制度信任程度主要源于两个方面:农民对“新农保”制度评价程度和对政府信任程度。

1.制度评价程度。制度评价主要指农民对“新农保”制度收益的信任程度。“新农保”作为一种保险机制,农民会根据缴费的预期成本和预期收益选择是否参加“新农保”。如果农民预期成本大于收益,那么农民理性选择是不参保,自我养老方式将替代“新农保”。制度评价进一步可以分为制度感知和履约信心。制度感知主要是指农民对“新农保”收益的认知,如果收益大于成本,那么参保是理性选择。履约信心是指农民对“新农保”收益能否按期获得的预期,如果对这种预期信心越强,参保的可能性越大。

2.政府信任程度。政府信任主要是指农民对“新农保”制度制定主体和执行主体的信任程度,包括各级政府和相关部门,尤其是执行政策的基层政府部门。如果农民对作为推动“新农保”的实施主体不信任,那么也会间接影响“新农保”的制度参与。作为“新农保”政策的制定者和执行者,其政策的执行力是影响农民制度参与的重要因素。农民对政策执行过程中各主体的信任程度,即对政府的信任在一定程度上影响了“新农保”的制度参与。

为此,本文依据制度评价和政府信任两个维度,通过指标体系构建“新农保”制度信任框架:主要将制度评价分为制度感知和履约信心两个子维度。其中,制度感知包括收益性感知、保障感知、受益感知、公共性感知、预期感知五个指标。履约信心包括收益信心、领取养老金信心、信誉信心、执行信心四个指标;政府信任包括官员信心、能力信心、责任信心、政策信任、交流信心、沟通信心、服务信心、领导感知和政府信心等九个指标。各指标的具体含义将在第二部分的变量说明中加以详细阐述。本文的制度信任框架是对已有研究的深化,在指标体系和指标选取方面更为具体和全面,同时选取制度评价和政府信任两方面因素,将以往不易度量的主观指标客观化,为实证分析“新农保”制度参与的制度信任因素提供了客观和现实基础。

基于以上理论分析,本文提出以下三个基本假设:

1.制度感知与“新农保”制度参与正相关。农民对“新农保”制度感知越好,越愿意参与“新农保”制度。

2.履约信心与“新农保”制度参与正相关。农民对“新农保”履约信心越强,越愿意参与“新农保”制度。

3.政府信任与“新农保”制度参与正相关。农民的政府信任越强,越愿意参与“新农保”制度。

二、数据来源、变量说明与模型设定

(一)数据来源

本文数据来源于“百村观察”调查数据,依据教育部研究基地项目,由河南大学组织专业调查人员于2014年10月对河南省进行了针对“新农保”制度信任的专项调查研究。期间共发放问卷600份,其中有效回收问卷335份,有效回收率为56%。问卷采用随机分层抽样,分别选取河南省总共8个地区的调查数据样本。在发放问卷调查的同时,采用随机访谈的形式,针对“新农保”制度在制定和实施过程中存在的问题对政府部门的相关管理部门进行访谈,深入了解“新农保”制度中存在的深层次问题。

(二)变量说明

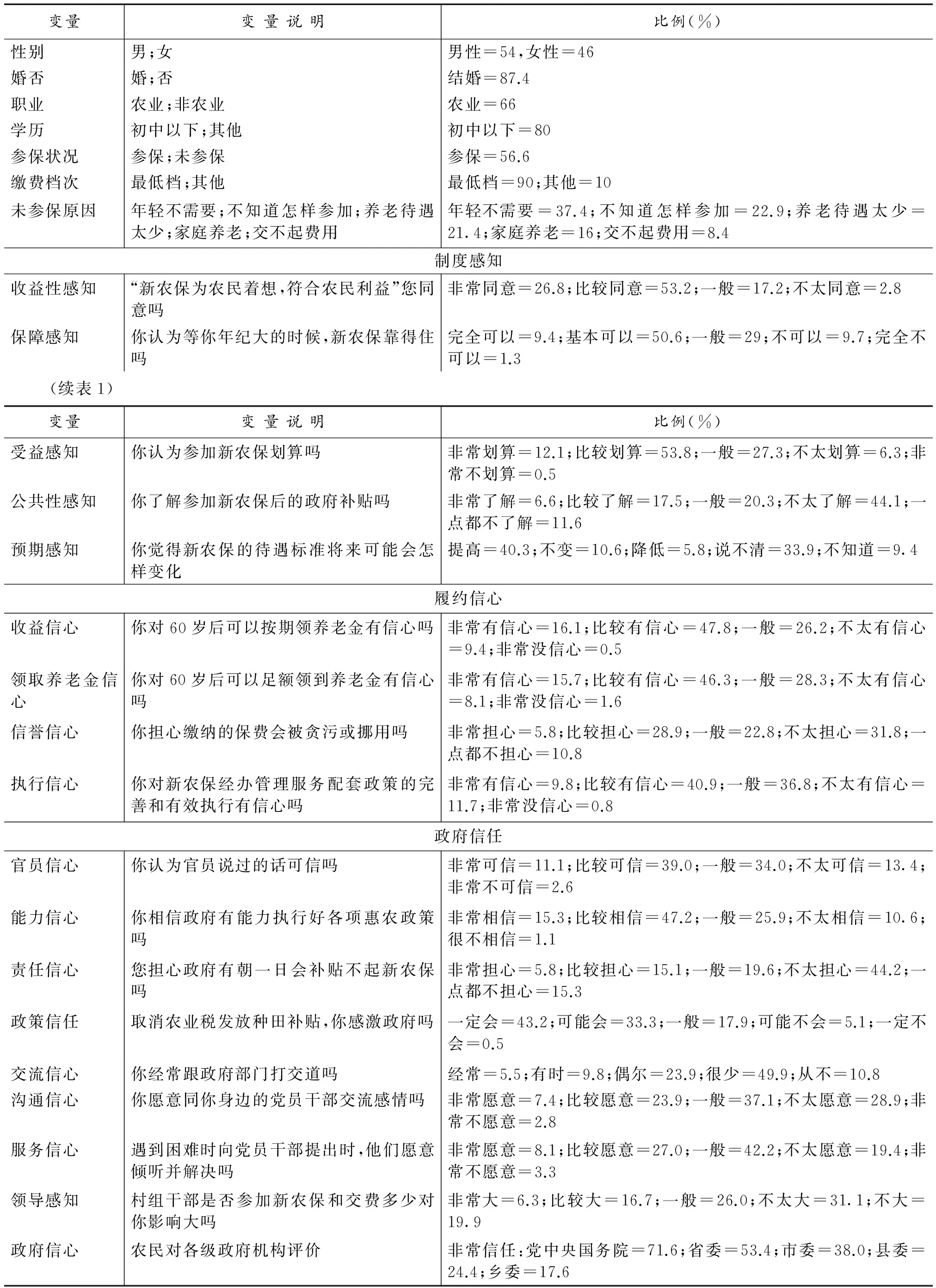

表1 基本统计数据变量说明

由表1可知,大多数受访者学历在初中水平以下,主要从事农业生产活动,“新农保”参保比例大约为56.6%,总体而言,参保率并不高,但是由于交不起费用而未参保的原因仅占8.4%,所占比例最低,说明经济因素不是影响参保的主要原因。在参保者中,90%的受访者选择了最低缴费档次,可见参保的广度和深度均有待提高,距离“广覆盖”的基本目标还有差距。

在制度感知层面:80%的农民收益性感知较好;60%的农民保障感知较好,但仍有40%的农民不认可这种观点,甚至有11%的农民基本不赞同;65.9%的农民受益感知较好,27.3%的农民认为一般,其余6.8%的农民不太认可;仅有24.1%的农民公共性感知较好,而高达44.1%的农民不太了解这一政府的政策扶持,甚至11.6%的农民一点都不了解;大约40.3%的农民对“新农保”待遇持有较大希望,但近50%的农民对“新农保”的待遇给付并不乐观,甚至高达33.9%的农民回答说不清,表明农民预期感知不佳。

在履约信心层面:高达63.9%的农民对按期领取收益比较有信心;62%农民对足额领取养老金有信心,但仍有38%农民持有怀疑态度;34.7%的农民对缴纳的“新农保”保费被贪污或挪用的担心比较大,信誉信心有待提升;仅有9.8%的农民对“新农保”的服务体系非常信心,比较有信心比例为40.9%,不满意的比例为49.3%,执行信心有待提升。

在政府信任层面:农民认为官员非常以及比较可信的比例为50.1%,另外近一半的农民对官员的言行不相信,官员信心表现不足;高达62.5%的农民非常以及比较相信政府有能力执行好各项惠农政策,农民对政府执行力能力总体比较信任;59.5%的农民相信政府有能力进行补贴,责任信心较好;高达76.5%的农民会对取消农业税发放种田补贴的行为表示感激,政策信任较高;大多数农民不经常和政府打交道,仅有少部分农民和政府打交道,交流信心有待提升;大多数农民比较愿意和身边的党员进行交流,只有31.7%的农民不愿与党员进行交流,沟通信心较好;只有35.1%的农民对党员态度比较积极,党员服务信心有待增强;51%的农民认为领导是否参保与自身参保关系不大,领导感知较差;农民对政府信任程度体现出从高到低趋势,中央政府最高,基层乡委政府最低。

综合而言,农民对“新农保”的制度感知、履约信心、政府信任程度总体较好,但仍有个别指标体现出一定程度的信任缺失。哪些因素对“新农保”制度参与有影响?下面将通过设定计量模型具体实证分析。

(三)模型设定

基于以上分析,本文将基本计量经济模型设定为:

Y=C0+C1X+C2Z+t

(1)

其中,Y为被解释变量,表示农民的制度参与,拟用农民是否参与“新农保”度量。被解释变量为0或1:当Y=1时,表示农民参与“新农保”制度;当Y=0时,表示农民没有参与“新农保”制度。

X为模型的主要解释变量,具体包括制度感知、履约信心以及政府信任三个方面,其中:制度感知与收益性感知、保障感知、受益感知、公共性感知、预期感知密切相关;而履约信心与收益信心、领取养老金信心、信誉信心、执行信心密切相关;政府信任与官员信任、能力信心、责任信心、政策信心、交流信心、沟通信心、服务信心、领导感知以及政府信心等密切相关。故依次设置相应问题对各指标加以度量。

Z为控制变量,不同家庭和个人特征可能会影响到“新农保”的制度参与度。具体包括性别、收入水平、婚姻状况、健康状况、年龄、是否村干部等变量。其中,户主为男性的家庭可能更愿意参与“新农保”,因为这些家庭相对而言家庭结构比较完整,男性户主的决策更迅速;收入水平越高越有能力参与“新农保”;已婚的农民可能更愿意参与“新农保”,已婚农民相比未婚农民风险意识更强;健康状况不佳的农民可能更愿意参与“新农保”,以期获得未来更多的老年保障;年龄越大的农民可能更愿意参与“新农保”,年轻人由于缴费和受益的时间间隔较长,不确定性较大,故不愿意参与“新农保”;村干部可能更愿意参与“新农保”,党员干部发挥模范带头作用增加了制度参与的可能性。t为随机误差项。

三、实证分析

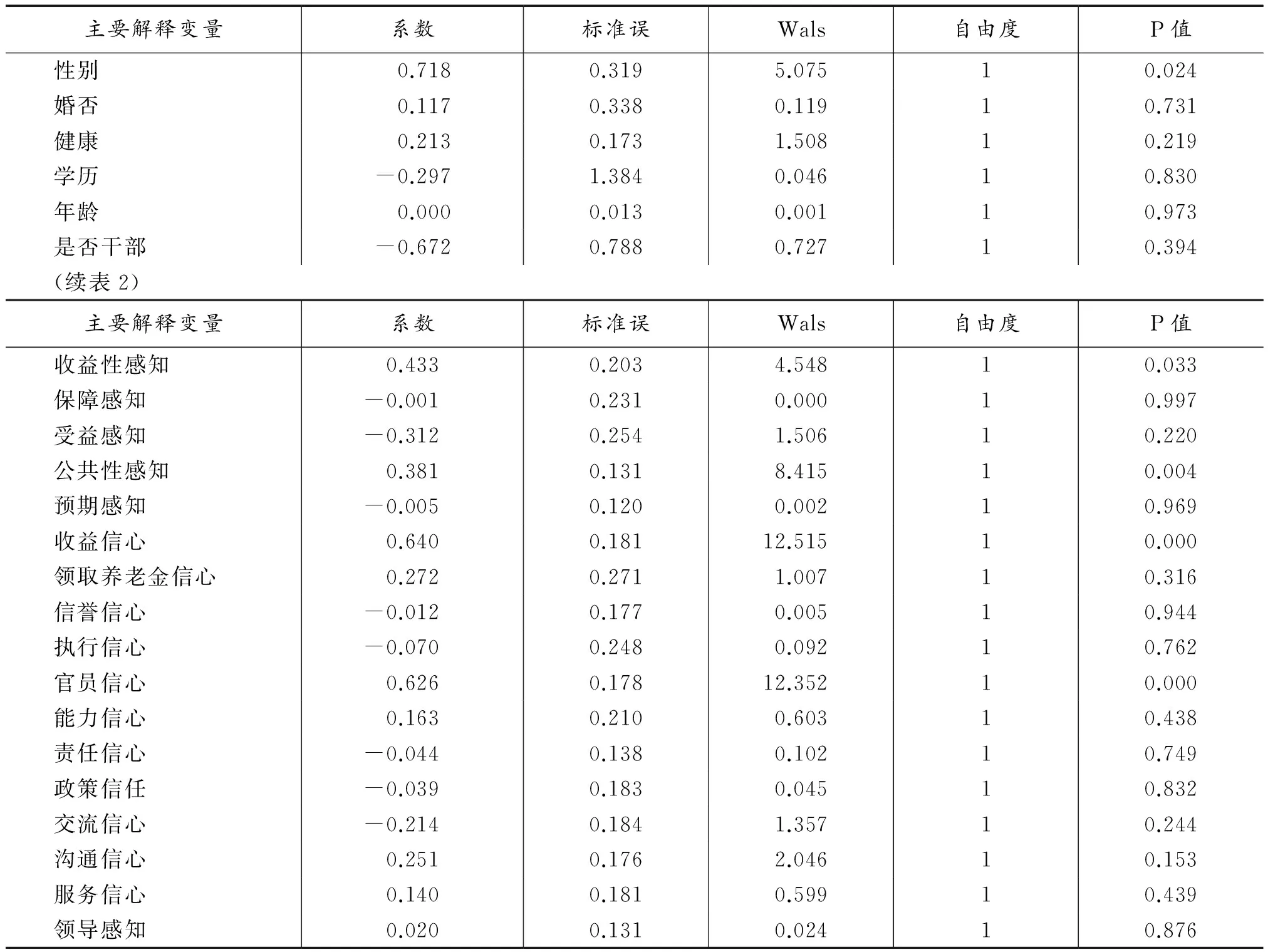

利用二元Logistic模型估计模型(1),采用逐步回归的方法得到模型估计结果,如表2所示。

表2 “新农保”制度参与的制度信任影响因素估计结果

由表2可知,显著影响“新农保”制度参与的因素主要有性别、收益性感知、公共性感知、收益信心以及官员信心等五个变量,其余变量均不显著。下面具体分析影响因素的作用程度和影响机制:

1.收益性感知的影响系数为正。其度量的问题为“‘新农保’是为农民着想,它是符合农民利益的好政策,这句话您同意吗?”。这意味着农民不认同“新农保”的收益性,便会导致不愿参与“新农保”制度。目前而言,“新农保”具备一定的经济福利性,不论是入口缴费还是出口的补贴均具有准公共产品属性。“新农保”的收益一方面与自身缴费水平密切相关,缴费档次越高,未来领取养老金水平越高,该部分收益与个人账户收益相关联;另一方面则与养老金增长机制紧密关联,基础养老金水平体现了公共产品的程度,基础养老金稳定预期的收益越大,农民对待“新农保”的收益信任程度越大,越可能采取合作的形式参加“新农保”制度。该结论与理论分析相一致。作为理性人,收益性感知是农民参与“新农保”制度的显著影响变量。

2.公共性感知的影响系数为正。其度量的问题为“你了解参加‘新农保’政府是怎么补贴的吗?”。这意味着农民越是了解“新农保”的公共性就越容易参加“新农保”制度。作为理性人,是否参加“新农保”是在既有的制度安排下,农民根据制度的机制安排和自身的状况进行的理性选择。如果仅仅是采用农民个人缴费的方式,那么农民便会认为这仅仅是储蓄的另一种方式,还不如自己进行相应的养老安排,此时农民会选择进行个人商业储蓄。 “新农保”制度的政府补贴机制,在引入政府责任的同时,进一步增加了农民对“新农保”制度的福利认可。对于农民而言,政府补贴可视为额外收益,是对自身权利和义务的进一步拓展,更是政府责任的体现与担当。对于政府而言,公共性感知程度是“新农保”公共产品属性的最直接表现,当农民充分了解“新农保”财政补贴机制后,在理清缴费和收益间的权利和义务关系基础上,容易增加对“新农保”制度的好感,提高“新农保”制度参与度。政府需要考虑在“新农保”制度中,公共性感知程度在个人账户和基础养老金中的分配原则和实现程度。

3.收益信心的影响系数为正。其度量的问题为“如果你已参加‘新农保’,或者假如你将来参加,你对自己60岁后可以按期领到养老金有信心吗?”。这意味着农民对未来是否按期领取养老金的信心十分重要,并影响“新农保”的制度参与。在“新农保”的制度安排中,农民一方面比较关心“新农保”的收益问题,同时也更加重视是否能够按时领取养老金问题,因为这涉及老年时期的基本生活保障和缴费成本回报问题。如果农民对“新农保”的收益信心越强,那么越愿意参与“新农保”制度。与“老农保”相比,“新农保”引入政府责任无疑增强了收益信心。收益信心来源于政府的责任兜底,不论对于个人账户而言,还是对于基础养老金而言,养老金待遇可支付终身的制度设计充分体现了政府的无限责任。但政府需要树立有限责任政府的理念,在公共产品属性、农民收益信心、政府财政支付能力等因素综合影响下,构建养老金待遇的可持续发展思路和路径。

4.官员信心的影响系数为正。其度量的问题为“你认为政府官员的话可信吗?”。该问题反映了农民对官员的信赖程度,而农民对官员的信赖程度又直接作用于“新农保”的制度参与。由于“新农保”制度的宣传与具体的实施都是由基层政府机构实施,农民对当地政府官员的信赖程度在一定程度上决定了“新农保”的实施状况。如果农民比较认可政府官员,也即对当地官员比较信赖,那么便会增加农民参与“新农保”的积极性。可见,对基层政府工作人员的信任程度直接影响了农民的参保行为。这在一定程度上表明“新农保”制度需要良好的制度运行环境,不能忽视当地政府官员的行为对“新农保”制度参与的重要影响。

此外,控制变量中只有性别显著为正,说明男性更容易参加“新农保”,而收入水平、婚姻状况、健康状况、年龄、是否村干部等变量则不显著。在我国,一般情况下家庭的户主均为男性,在关系家庭重大决策方面,有男性户主的家庭更容易做出行为决策。其他因素不显著则说明收入水平、婚姻状况、健康状况、年龄、是否村干部等变量的影响并没有规律可循,这也充分说明了制度信任因素对制度参与的重要性。

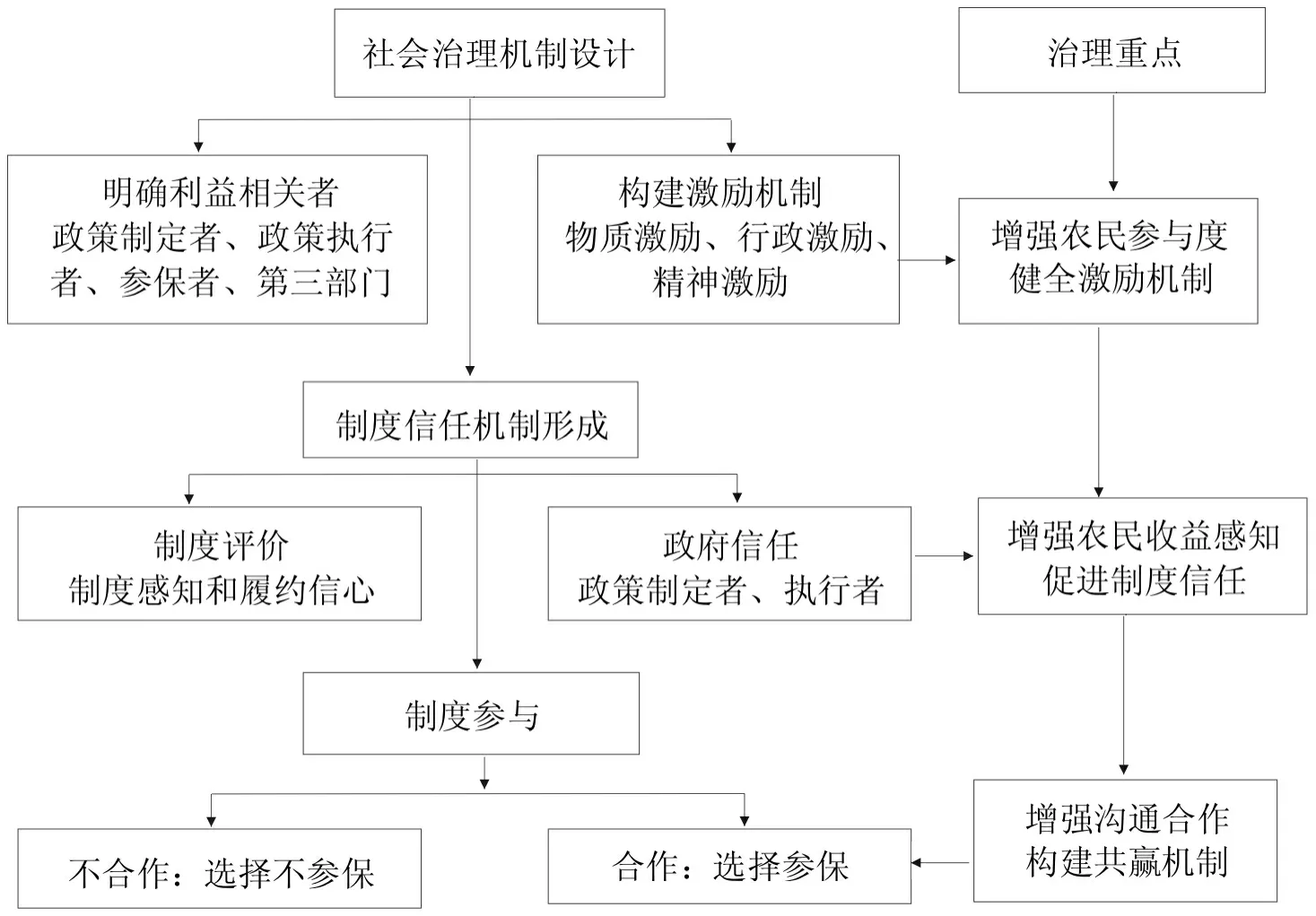

四、社会治理与“新农保”制度信任机制构建

自1989年世界银行首次使用“危机治理”(Crisis Governance)后,“治理”理念便被国内外学者广泛运用。20世纪90年代以来,我国学者针对治理理论进行了大量富有成效的研究,并将其具体应用于国家治理、乡村治理、社区治理等多个重要领域。多中心治理理论、整体性治理理论、元治理理论、协同治理等理论研究日益丰富。治理理论核心观点认为政府并非权力的唯一主体,主张国家权力向社会权力的回归,强调政府与社会主体间的多元合作关系。自愿、平等、协商是治理理论的主要特征。那么,何为治理?不同学者从不同角度进行界定可能存在差异,但一般认为治理必须解决两个核心问题:一是谁是利益相关人?二是利益主体之间的作用机制是什么?对于“新农保”而言,政府和公众是最重要的参与主体,故如何设计两者激励相容的制度是实现“新农保”有效治理的关键。

治理理论是构建“新农保”制度信任机制的重要保障,具有重要的理论意义和现实意义。在理论意义方面:首先,“新农保”制度信任是有效治理的基础。参与主体间的相互信任是治理的重要前提。对于“新农保”而言,参保者和政策制定者及其执行者之间缺乏信任基础,那就意味着想要实现有效治理是不可能的。其次,有效的治理是“新农保”制度信任形成的重要保障。信任与合作是互动的,理顺治理关系、平等协商与合作对于构建“新农保”的制度信任机制至关重要。在现实意义方面,政府信任的缺失是制约我国经济发展的重要阻力,如何应用治理理论、创新社会管理模式,对于构建包括“新农保”制度在内的公共政策的有效性非常迫切。图1为社会治理、制度信任与“新农保”制度参与相互作用机制流程图。

依据治理理论分析“新农保”制度信任缺失的问题,可以概括为以下几个方面:

1.治理主体单一化,农民参与度不够。目前,“新农保”制度的治理结构中仍以政府为主体,政府既是政策的制定者,又是政策的执行者和管理者,政府的责任无限放大,而个人、社会以及第三部门的作用非常缺失。除政府外,其余主体仍是被动的接受者,而非积极主动参与到“新农保”制度运行中。对于“新农保”这项准公共产品而言,供给和生产并非只能政府大包大揽,否则只会导致政府责任过大、负担过重、效率低下、综合治理效果不佳。如在某些地区,参保率是硬性考核指标,“未完成通报,完成奖励”的措施仍是行政管制,这种自上而下的单一治理结构极其缺乏效率。因此,应提高农民在“新农保”制度中的参与度,地方政府也应树立与农民合作的理念,在制度制定、执行和管理过程中,加大农民的参与力度,使之成为“新农保”治理中的重要参与主体。农民参与主体的确定既确保了农民的利益,也能有效推动“新农保”社会治理机制的形成,促进“新农保”制度可持续发展。

图1 社会治理、制度信任与“新农保”制度参与相互作用机制流程图

2.治理主体互动机制缺乏,信任基础不足。构建治理主体间的合理互动机制是有效治理的关键。目前“新农保”既没有形成政策制定者与政策接受者之间的良性互动机制,也没有形成政策执行者与政策接受者的良性互动机制,更没有形成政策接受者、政策执行者、政策制定者与社会组织间的良性互动机制。作为一项关乎民生的重要公共政策,单靠政府的行政能力运作并不能保障较高的效率,充分整合资源搭建合作平台,构建多方参与的互动机制是提高“新农保”有效治理的重要手段。如在“新农保”基金管理方面,尚缺少良性互动机制,在重要的基金投资领域,农民的参与度明显不足。“新农保”基金主要投资于银行定期存款,利率收益较低,对于缴纳几十年的“新农保”基金而言存在贬值风险。应妥善提高“新农保”基金的收益与安全性,通过政府与相关社会主体的合作共赢,确保切实提高农民的预期收益。

互动机制的缺乏,导致信任基础不足。多数参保者对制度评价和政府信任表现出了较大认同,但仍存在一定程度的信任缺失,既有对“新农保”制度本身的不信任,也有对“新农保”制度执行者的不信任,如对基层机构的信任缺失,这些均意味着如何加强治理主体间的信任关系至关重要,缺乏有效的信任基础不利于“新农保”的制度参与。

3.治理主体激励机制不公平,收益性感知不足。“新农保”的定位是准公共产品,主要特征是政府补贴的财政机制,不论是“补入口”还是“补出口”均具有一定的经济福利性。但目前“新农保”的财政补贴机制存在明显的逆向选择,即选择缴费档次多者获得财政补贴较多,强调制度的激励性,反而忽视了制度的公平性。尤其是在城镇居民和“新农保”整合的大背景下,制度的不公平性越发突出,只会导致贫困群体对“新农保”制度的质疑,故这种明显的逆向选择激励机制不利于“新农保”制度信任机制的构建。与此同时,农民的收益性感知显著影响农民参与度,但“多缴多得,长缴多得”给农民带来的额外收益并不明显,且收益尚缺乏动态变化,导致农民对“新农保”收益的感知并不强烈。为此,应增强农民的收益激励,提高农民的收益性感知,使各种缴纳档次的参保者均能体会到收益的动态变化,且长期收益应大于一定时期的存款利率,增大收益性感知的激励性,从而构建“新农保”收益增长的制度化激励机制。

以上困境正是制约“新农保”制度信任缺失的重要因素。提升“新农保”综合治理能力,需要整合各方资源,在平等协商的基础上,采取恰当的激励机制是提高“新农保”制度信任的关键。

五、主要结论与政策建议

本文从信任—合作理论出发,在实地调研基础上,结合构建制度信任分析框架,详细分析了“新农保”制度参与的制度信任因素,最后从社会治理理念反思“新农保”制度信任缺失的原因,主要得出以下重要结论:(1)农民对“新农保”的制度感知、履约信心和政府信任存在差异,制度信任总体较高,但有些指标暗含一定程度的信任缺失。(2)制度信任显著影响“新农保”制度参与。收益性感知、公共性感知、收益信心以及官员信心等指标是影响“新农保”制度参与的重要因素。增强制度评价和政府信任能有效提高“新农保”制度参与。(3)治理机制的缺乏是导致“新农保”制度信任不足的内在原因。因此,本文认为,目前的治理重点应增强农民的参与度,提高“新农保”制度收益的激励性,构建政府与农民合作共赢的机制。针对以上问题,政策重点可从以下几方面着手:

1.提高制度吸引力,增强农民对“新农保”的制度感知。保险的属性强调权利和义务,为避免农民的短期效益考虑,必须提高制度的吸引力,增强农民对“新农保”制度本身的信任。一方面,加快有关“新农保”方面的法律法规建设,明确各主体的权利和义务,稳定收益预期,建立“新农保”收益的合理增长机制,增强激励性;另一方面,加大政策宣传力度,强调“新农保”准公共产品属性,提高农民对“新农保”的福利认知,逐步转变农民的思想观念,提高“新农保”对于老年保障的重要作用。

2.提高制度透明性,增强农民对“新农保”的履约信心。在“新农保”政策变动过程中,应该做好前期的宣传工作,及时解答农民的疑惑,解决农民的后顾之忧,努力获得农民的理解。另外,政府对基金的管理必须公开透明,并采取不同的方式提高农民的参与度,增加农民对“新农保”的履约信心。

3.提高基层政府的责任意识,增强农民的政府信任。加强基层政府、公务人员以及相关部门的规范管理,逐步实现参保手续程序的规范化、规章的制度化、基层人员行为责任化等。还应不断增强基层政府机构的服务能力和治理能力,提高村干部的政策解读能力,用负责任的态度采取多种方法提高农民的政府信任。

4.构建多主体参与的合作治理机制。首先,提高农民参与度,让农民直接或间接通过某种形式积极参与到“新农保”的政策制定、执行和管理中,在平等参与的过程中逐渐由以往的被动参与向主动参与转变,提高其对“新农保”的制度感知和制度信任;其次,增强政府统筹协调与整合资源能力,以合作共赢为理念,创新激励机制,确保“新农保”基金保值增值,尽可能实现超额收益,并妥善运用物质激励、精神激励和行政激励等手段,以农民利益为出发点,整合行政和社会资源,提高综合治理成效。

[1]沈毅、穆怀中:《新型农村社会养老保险对农村居民消费的乘数效应研究》,载《经济学家》,2013(4)。

[2]HELP AGE INTERNATIONAL."New pension insurance in rural China benefits older people",http://www.globalaging.org/pension/world/2008/insurance.htm,2008.

[3]陈华帅、曾毅:《“新农保”使谁受益:老人还是子女?》,载《经济研究》,2013(8)。

[4]Shen C,Williamson J B."China's new rural pension scheme:can it be improved?",InternationalJournalofSociology&SocialPolicy,2010,30(5/6):239-250.

[5]王国辉、陈洋、魏红梅:《新农保最低档缴费困境研究——基于辽宁省彰武县新农保的调查》,载《经济经纬》,2013(2)。

[6]封进:《新型农村养老保险制度:政策设计与实施效果》,载《世界经济情况》,2010(8)。

[7]封铁英、李梦伊:《新型农村社会养老保险基金收支平衡模拟与预测——基于制度风险参数优化的视角》,载《公共管理学报》,2010(4)。

[8]肖应钊、李登旺、李茜茜、耿焕瑞、 厉昌习:《农村居民参加新型农村社会养老保险意愿影响因素的实证分析——以山东省试点为例》,载《社会保障研究》,2011(5)。

[9]涂爱仙、黑启明:《新农保制度实施效果影响因素分析——基于琼海市的调查》,载《社会保障研究》,2015(5)。

[10]穆怀中、闫琳琳:《新型农村养老保险参保决策影响因素研究》,载《人口研究》,2012(1)。

[11]吴玉锋:《新型农村社会养老保险参与实证研究:一个信任分析视角》,载《人口研究》,2011(4)。

[12]鲁欢:《新农保最低缴费档次“受宠”原因及对策分析——基于对辽宁省阜新市彰武县400户农户调查的研究》,载《社会保障研究》,2012(2)。

[13]郑也夫:《信任:溯源与定义》,载《北京社会科学》,1999(4)。

[14]上官酒瑞:《从人格信任走向制度信任——当代中国政治信任变迁的基本图式》,载《学习与探索》,2011(5)。

[15]赵泉民:《论转型社会中政府信任的重建——基于制度信任建立的视角》,载《社会科学》,2013(1)。

[16]刘雪华、辛璐璐:《公民参与视野下的政府信任差序化危机及应对》,载《上海行政学院学报》,2015(2)。

[17]代雷锋:《农民的制度信任对参加新农保意愿的影响研究——基于河南省平舆县185位农民的调查》,华中科技大学硕士学位论文,2010。

[18]吴玉锋:《农村居民养老保险满意度和忠诚度实证研究——基于信任的视角》,载《中国经济问题》,2015(5)。

[19]邓大松、李玉娇:《制度信任、政策认知与新农保个人账户缴费档次选择困境——基于Ordered Probit模型的估计》,载《农村经济》,2014(8)。

[20]HERD R,HU Y W,VINCENT K."Providing greater old-age security in China".OECD working paper,http://www.oecd.org/China/economic survey of China providing greater old-age security.htm,2010.

[21]Creed WD,Miles RE."Trust in organizations:a conceptual framework linking organizational forms,managerial philosophies,and the opportunity costs of controls",inTrustinorganizations:Frontiersoftheoryandresearch(Kramer&Tyler),SAGEPublications,1996:16-38.

[22]FUKUYAMA F."Trust:The social virtues and the creation of prosperity",NewYork:FreePress,1995.

[23]Giddens B A."The consequences of modernity",StanfordUniversityPress,1990.

[24]张康之:《有关信任话题的几点新思考》,载《学术研究》,2006(1)。